『ゲイン・ロス効果』とは?意味・由来・日常生活での活かし方を解説

「長年の友人よりも、最近知り合った人からの褒め言葉の方が心に響く」と感じたことはありませんか?

このような心理現象は、「ゲイン・ロス効果」と呼ばれています。

本記事では、ゲイン・ロス効果の意味や由来、日常生活での活かし方について解説します。

ゲイン・ロス効果とは?(定義と概要)

ゲイン・ロス効果(Gain-Loss Effect)は、1965年に社会心理学者エリオット・アロンソン(Elliot Aronson)とダーウィン・リンダー(Darwyn Linder)によって提唱された理論です。

この理論は、人間関係において、相手からの評価が一貫している場合よりも、評価が変化した場合に、より強い印象を受けるというものです。

具体的には、以下のような効果があります

ゲイン効果:初めは否定的な評価を受けていた相手が、後に肯定的な評価に変わると、その相手に対する好感度が高まる。

ロス効果:初めは肯定的な評価を受けていた相手が、後に否定的な評価に変わると、その相手に対する好感度が下がる。

このように、評価の変化が対人魅力に大きな影響を与えることが示されています。

なぜ注目されるのか?(背景・重要性)

ゲイン・ロス効果は、日常生活のさまざまな場面で観察されます。

例えば、初対面で冷たい印象を受けた人が、後に親切な行動をとると、そのギャップにより強い好感を抱くことがあります。

また、ビジネスシーンにおいても、最初は厳しい評価をしていた上司が、後に認めてくれると、その評価がより嬉しく感じられることがあります。

このように、評価の変化が感情に与える影響は大きく、対人関係の構築や改善に役立つとされています。

実生活への応用例

ゲイン・ロス効果を日常生活で活かす方法をいくつか紹介します。

初対面の人との関係構築:最初は控えめな態度をとり、徐々に親しみを見せることで、相手に強い好印象を与えることができます。

苦手な人との関係改善:相手の良い点を見つけて褒めることで、関係性が改善される可能性があります。

ビジネスシーンでの信頼構築:最初は厳しい評価を伝えた後、改善点を認めて褒めることで、相手のモチベーションを高めることができます。

このように、評価の変化を意識することで、対人関係をより良好に保つことが可能です。

注意点や誤解されがちな点

ゲイン・ロス効果を活用する際には、以下の点に注意が必要です。

意図的な評価の変化は逆効果:わざとらしい評価の変化は、相手に不信感を与える可能性があります。

一貫性のある態度も重要:常に評価が変化するわけではなく、一貫した態度が信頼を築く場合もあります。

相手の性格や状況を考慮する:評価の変化が効果的かどうかは、相手の性格や状況によって異なります。

これらの点を踏まえ、適切にゲイン・ロス効果を活用することが大切です。

補足解説:「アロンソンの不貞の法則」という呼び方について

一部の書籍やインターネット上では、「ゲイン・ロス効果」のことを「アロンソンの不貞の法則」と呼んでいるのを目にしたことがあるかもしれません。

この「不貞の法則」という表現は、日本語圏で独自に使われている非公式な呼び名です。正式には、「ゲイン・ロス効果(Gain-Loss Effect)」あるいは「ゲイン・ロス理論」と呼ばれており、1965年に社会心理学者エリオット・アロンソンとダーウィン・リンダーによって提唱された学術的な理論です。

では、なぜ「不貞」という言葉が使われるようになったのでしょうか?

それは、おそらく「相手がこちらに対する評価を大きく変えることで、裏切りのような心理的ギャップが生まれる」という印象からきているものと考えられます。

しかし、「不貞」という言葉には通常、「裏切り」や「浮気」といった強いネガティブなニュアンスがあります。こうした印象が、この理論の本質を誤って伝えてしまうおそれがあるため、学術的な場面や正確な解説の場では使用はあまり推奨されません。

そのため、本記事では「ゲイン・ロス効果(Gain-Loss Effect)」という正式な用語を使用しています。

📚 なぜ混同されるのか?

インターネットや一部の日本語解説書・教育現場で、「ゲイン・ロス効果」を“覚えやすくする”ために独自のニックネームのように「不貞の法則」と呼ぶケースが出てきたと考えられます。

ただし、これは学術的には正式な表現ではなく、使用は慎重にすべきです。

読者の皆さんも、今後この法則について情報を探すときには「ゲイン・ロス効果」や「アロンソン ゲインロス」といったキーワードで検索する方が、より正確な情報にアクセスしやすくなるでしょう。

おまけコラム:褒め方のテクニック

相手を褒める際には、以下のようなテクニックが効果的です。

具体的に褒める:「すごいですね」よりも「プレゼンの資料が分かりやすかったです」と具体的に伝える。

タイミングを見計らう:相手が成果を出した直後など、適切なタイミングで褒める。

相手の努力を認める:結果だけでなく、過程や努力を評価する。

これらのポイントを意識することで、相手により良い印象を与えることができます。

まとめ・筆者の考察

ゲイン・ロス効果とは:評価の変化が対人魅力に強く影響する心理学的現象。

日常生活との関係:仕事、友人関係、恋愛など、あらゆる人間関係に応用可能。

応用のコツ:相手の変化に敏感になり、自分の態度にも意識的に変化を加えることで、相手により強い印象を与えられる。

たとえば、以前はあまり接点のなかった同僚に対して、持ち物を褒めるのも良いかもしれません。それをきっかけに会話が増え、お互いの理解が深まる。そのような展開もあるかもしれませんね。

もちろん、褒めることや評価の変化は戦略として使うものではなく、「相手をよりよく知ろうとする姿勢」の延長にあるものです。だからこそ、自然なかたちで相手にポジティブな変化を示せたとき、より深い信頼関係が生まれるのではないでしょうか。

あなたなら、この効果をどう活かしますか?

仕事仲間、学校の友人、ご家族や恋人との関係…。もし「この人ともっと仲良くなりたい」と思う相手がいるなら、今日からできる小さな一歩として、褒めること、そして自分の態度の変化を意識してみるのも良いかもしれません。

注意事項

本記事の内容は、筆者が信頼性の高い心理学文献や学術情報をもとに執筆しておりますが、研究によっては異なる見解が示されることもあります。また、今後の研究の進展によって新たな発見がなされる可能性もありますので、あくまでも参考情報としてご理解ください。

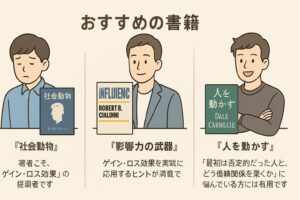

おすすめ書籍紹介

📘 『社会動物(The Social Animal)』エリオット・アロンソン著

ゲイン・ロス効果を含む、社会心理学の古典的名著。人間の行動や心理の背後にあるメカニズムを深く学べます。

📘 『影響力の武器』ロバート・チャルディーニ著

人間関係や説得における心理学的効果をわかりやすく紹介。ゲイン・ロス効果と併せて読むことで理解が深まります。

📘 『人を動かす』デール・カーネギー著

褒め方や信頼関係の築き方の実践例が豊富。ゲイン・ロス効果を応用する際のヒントになります。

あなたの人間関係が、今日からもっと良い方向へ変わることを願っています。

おすすめする理由

📘『社会動物(The Social Animal)』エリオット・アロンソン著

この本の著者であるエリオット・アロンソンこそ、「ゲイン・ロス効果」の提唱者です。

書籍の中では、ゲイン・ロス効果に限らず、人間の行動や感情がどのように社会的な状況によって影響を受けるかについて、豊富な実験と具体例を交えて解説しています。

特に「人はなぜ相手に好意を抱くのか」「どうして好感度が変化するのか」といったテーマが、ゲイン・ロス効果の理解を深めるうえで非常に参考になります。

社会心理学の基本を、わかりやすく、しかも科学的に学べる一冊として定評があります。

📘『影響力の武器』ロバート・チャルディーニ著

この本は「人が無意識に“YES”と言ってしまう心理の仕組み」を科学的に解き明かしています。

ゲイン・ロス効果は、「好感が増す or 減るプロセス」に関わる現象ですが、この本では「好意」「返報性」「一貫性」など、人間の意思決定に強く影響する心理要因が体系的に解説されています。

褒め言葉や態度の変化が、なぜ相手に強く響くのかという点で、ゲイン・ロス効果を実践に応用するヒントが満載です。

説得力・信頼構築の方法論を身につけることができるので、ビジネス・人間関係どちらにも活かせます。

📘『人を動かす』デール・カーネギー著

本書は「人間関係を円滑にし、信頼と共感を得る」ためのコミュニケーション技術を説いた不朽の名著です。

ゲイン・ロス効果は“褒め言葉”のタイミングや態度の変化が鍵になりますが、この本では相手を本気で褒める・興味を持つことの重要性が強調されています。

文章や語り口が優しく、実践的なエピソードが多いため、ゲイン・ロス効果の「使い方」の感覚を身につけやすいです。

特に「最初は否定的だった人と、どう信頼関係を築くか」に悩んでいる方には、非常に有用です。

どの書籍も、今回のブログテーマである「相手との距離を縮める心理」「印象を操作する効果」を理解する上で、それぞれ違った角度からサポートしてくれる名著です。

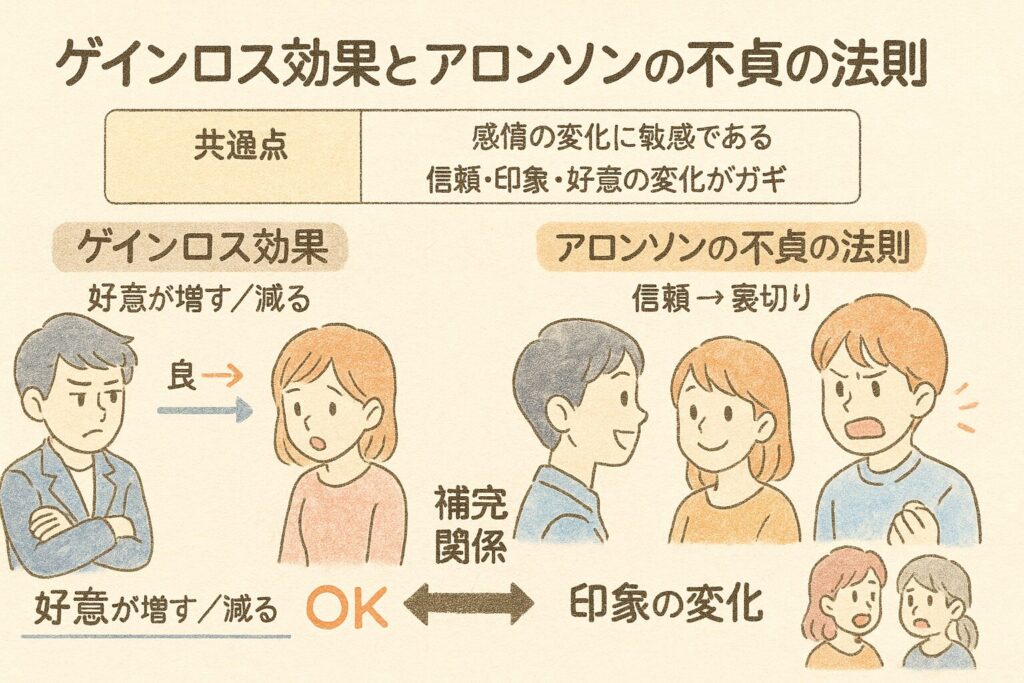

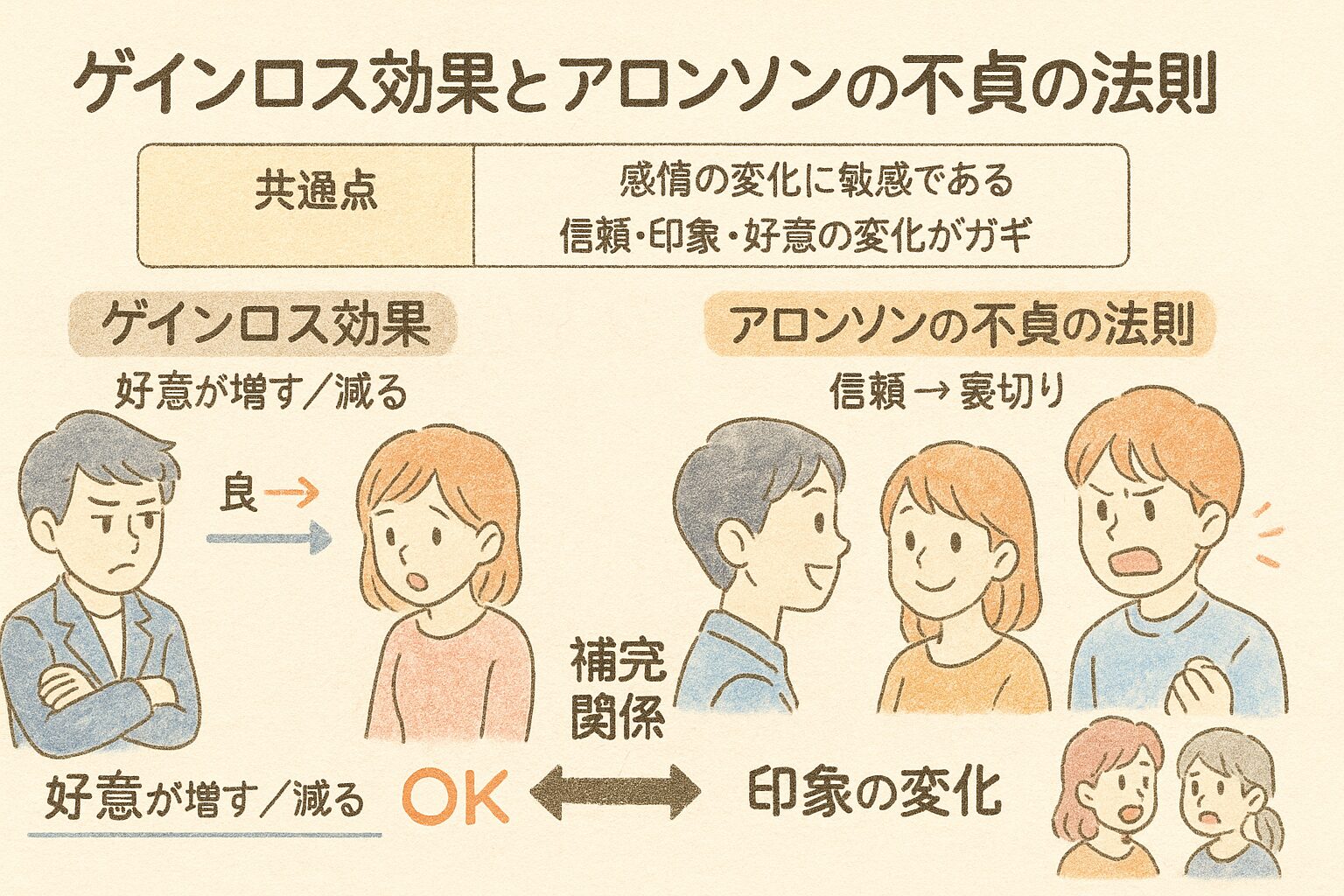

ゲインロス効果とアロンソンの不貞の法則

🔍それぞれの定義と関係性を整理すると…

✅ゲインロス効果とは

心理学者エリオット・アロンソン(Elliot Aronson)とダール・リンダーによる実験で提唱された理論。

人は、他者からの評価が変化したとき(=上がったり下がったりする時)に、より強い感情的反応を示すという心理現象です。

最初に悪い印象→あとで良い印象に変化 → 好感度が大きく上がる

最初に良い印象→あとで悪くなる → 強い落胆・嫌悪を感じる

この「印象の変化」が、心に強く残るという特徴があります。

✅アロンソンの不貞の法則とは

同じくアロンソンが提唱した法則で、

「嫌いな人から裏切られてもさほどショックはないが、信頼していた人に裏切られると、極端に強い怒りや失望を感じる」

というものです。

これは、いわば「好感→裏切り(ロス)」が、感情に与える破壊力を説明しています。

🔗 共通点と関係性

| 共通点 | 内容 |

|---|---|

| 感情の変化に敏感であること | 人は「一貫性」よりも「変化」に強く反応する |

| 信頼・印象・好意の変化がカギ | どちらも「他者の態度のギャップ」によって心が揺れる |

| アロンソンが関与している理論 | どちらもエリオット・アロンソンが提唱した社会心理学的知見 |

| 人間関係における「傷つき」や「好意」のメカニズム | 良→悪、悪→良 の移行が与える心理的インパクトの大きさをベースにしている |

🧠 ゲインロス効果との補完関係

ゲインロス効果は「好意が増す/減る」ことの双方向的な心理変化

不貞の法則は「信頼→裏切り」という一方向のネガティブ変化の強烈さ

つまり、

ゲインロス効果は「印象のアップダウンによる好感・嫌悪の変化」全体を扱い、

不貞の法則はその中でも特に「好→悪」の変化が心に与えるダメージの強さを掘り下げた一種

と考えると、理解が深まります。

✨まとめ

両者はアロンソンによる社会心理学の研究に基づき、人間関係の「印象の変化」に焦点を当てています。

ゲインロス効果はプラス・マイナス両面を扱い、不貞の法則はその“マイナス方向の衝撃”に特化した理論です。

人間関係を築くうえで、「どう信頼を得るか」だけでなく、「どう失わないか」まで理解できるようになります。

最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

コメント