考える

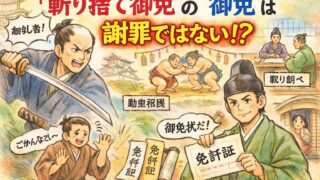

考える 『斬り捨て御免』の『御免』はなぜ『謝罪でない』?無礼討ちの条件まで解説

『斬り捨て御免』の「御免」は謝罪ではなく“許し”の語。無礼討ちは無条件ではなく、要件と事後吟味が必要でした。さらに「蒙御免」「勧進相撲」までつなげて、言葉の意味と歴史をわかりやすく解説します。

考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える