勉強中のBGMで本当に集中できる?──答えは『マスキング効果』にあり【歌詞ありは注意/科学で解説】

『マスキング効果』とは?──雑音を“消して”集中力を高めるBGMの科学

テスト前の夜。

隣の部屋のテレビの笑い声が気になって、まったく集中できない。

そこでイヤホンで雨音BGMを流したら——なぜか急に勉強がはかどる。

「これって気のせい? 仕組みはあるの?」

3秒で分かる結論

答え:音で気になる音を“隠す”〈マスキング効果〉が働くから。

歌詞なし&小さめの音量が基本。話し声など外部の音が目立たなくなり、注意が散りにくくなります。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ風・よくある疑問

- 「マスキング効果とはどうして?」

→ 別の音を重ねることで、気になる音の“聞こえやすさ”を下げる現象です。 - 「静かなはずなのに、なぜBGMがあるほうが捗るの?」

→ “静けさ”にも小さな物音は混ざります。一定の音で「音のカーテン」を作ると、プチ騒音が目立たなくなります。 - 「低い音で高い音を消すって本当?」

→ 条件つきで目立ちにくくできます。周波数の近さと音量がポイントです。

あるあるの例

- 図書館で「カサカサ」というページをめくる音や、隣の人の咳払いがやたら耳につくのに、環境音アプリを流したら気にならなくなる。

- 自習室で、隣の小声の会話が邪魔に感じるけれど、小さな雨音BGMを流すとスッと集中できる。

- 夜、家族のテレビの音がうるさいと思ったのに、ホワイトノイズを流したら一気に気にならなくなった。

この記事を読むメリット

- 最短で効果が出るBGMの選び方(歌詞の有無・音量・音の種類)がわかります。

- 自分に合う音を5分でABテストするコツがわかります。

- 「音で集中する」だけでなく、試験本番に強い練習法(無音慣れ)まで見通せます。

疑問が生まれた物語

金曜日の夜。受験生のソラさんは、歴史の年号を暗記しようと机に向かっています。

ところが——

廊下の足音、電子レンジのピッという音、テレビの笑い声……。

一つひとつの音が、まるで針のように心に突き刺さってきます。

「なんでだろう。静かな夜なのに、落ち着かない。

小さな物音なのに、どうして頭の中で大きく響くんだろう?

こんな調子じゃ、集中できない……。

私の耳って勝手に音を選んでるの?

どうして、気にしたくない音ばかり浮かび上がるんだろう……?」

ソラさんはため息をつき、スマホで波の音を再生します。

サーッという一定の音が広がった瞬間、さっきまで刺さってきた雑音が背景に溶けて消えるように感じられ、文字がスッと頭に入ってきました。

「えっ、いま何が起きたの? ただの気分の問題?

それとも、音に隠された不思議な仕組みがあるの……?」

——この不思議の正体は?

知って使えば、集中力を自在にコントロールできる“秘密のスイッチ”になります。

その仕組みを一緒に見ていきましょう。

すぐに分かる結論

お答えします。

勉強中にBGMや環境音で集中しやすくなるのは、マスキング効果(聴覚のマスキング)が働くからです。

一定で連続した音(雨音・ホワイトノイズ・インストなど)を小さめの音量で流すと、周囲の話し声や生活音の“目立ち”が下がるため、注意がそれに奪われにくくなります。

- ポイントだけ先取り

- **歌詞なしが基本。**歌詞ありは読解・記憶を邪魔しがちです。

- 音量は控えめ。「存在を忘れるくらい」がベスト。

- **課題に合わせて音を選ぶ。**読解=環境音/インスト、計算=一定テンポのインスト等。

ここまでは“仕組みの入口”。

「音で音を隠す」ってどういうこと? どの音がどの音を隠しやすい?

そんな疑問が湧いた方は、

この先でマスキング効果の中身をやさしく分解し、

実践レシピまで説明します。音で音を隠す、不思議な仕組み。

仕組みを知れば、集中は自分の決め。

雑音を消すカギは「音の重ね」。

その答えを探す旅へ——さあ次の章へ。一緒に学びましょう。

“超よくある疑問”の簡易Q&A

Q1. 勉強中、歌詞ありの曲でも集中できるのですが?

A. 例外はあります。ただし平均すると読解・記憶が下がる傾向が多く報告されています。本番(無音)に慣れる必要もあるため、歌詞なし+小音量をベースに、合う場合のみ限定運用を。

Q2. ホワイトノイズとピンクノイズ、どちらが良い?

A. 声の“目立ち”をやわらげるならピンクが“やや自然”に感じる人が多い印象。まずピンク、合わなければホワイトの順でABテストを。

Q3. どのくらいの音量がいい?

A. “存在を忘れるくらい”が基本。目安として45 dB前後(環境による)から。上げすぎは疲労・ストレスの元。

Q4. イヤホンとスピーカー、どっちが集中しやすい?

A. 周囲がうるさいならイヤホン(漏れに注意)。家族と一緒の空間なら小さめスピーカー+環境音で“場”を整える方法も有効。

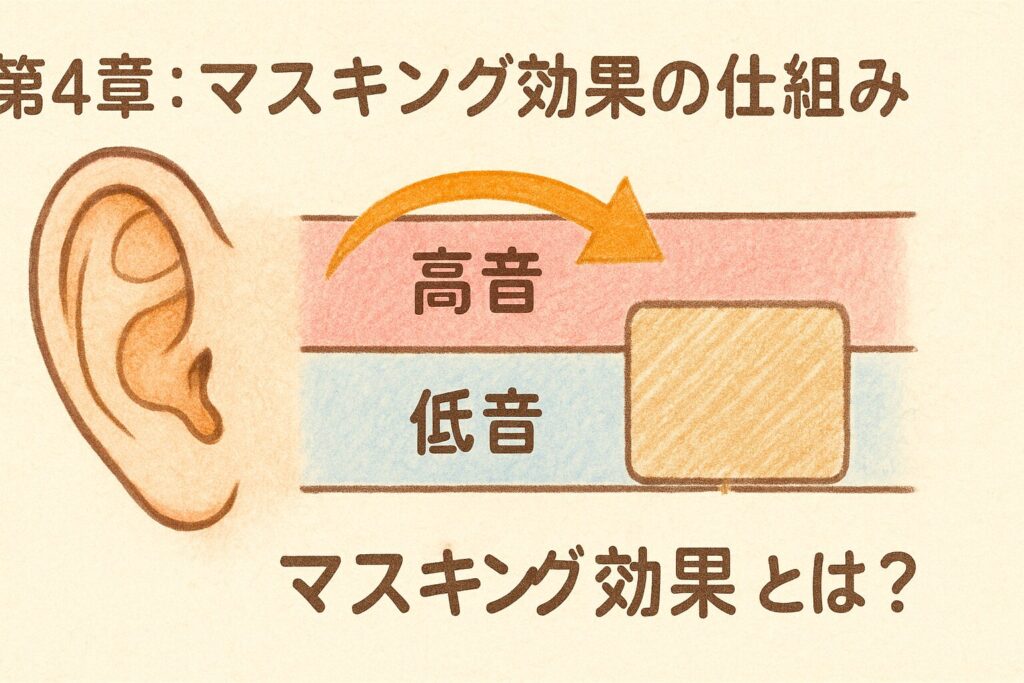

『マスキング効果』とは?

✔ 定義

マスキング効果(Auditory masking/オーディトリー・マスキング)とは、

ある音=マスカー(masker)が、別の音=ターゲット(target)の聞こえやすさを下げて、聞き取りにくくする現象のことです。

同時に鳴っているときの同時(どうじ)マスキング=周波数(しゅうはすう)マスキングと、少し前後に鳴る時間的(じかんてき)マスキングに分かれます。周波数が近いほど影響が強く出ます。

📝 用語ミニ解説

周波数とは、音の波が1秒間に何回ふれるかを表す数で、単位は Hz(ヘルツ)。

- 数字が小さい → 低い音(例:100 Hz=重低音や地鳴り)

- 数字が大きい → 高い音(例:1000 Hz=電話のプー音、8000 Hz=高い鳥の声)

人の耳が聞ける範囲は 20 Hz〜20,000 Hz(20 kHz)。

その中でも、日常会話に必要なのは 500 Hz〜4 kHzのあたりです。

可聴閾(かちょういき/threshold):人が「聞こえる」と感じる最小の音量。マスキングが起きるとこの閾(しきい)値が上がる=より大きくしないと聞こえない。

臨界帯域(りんかい・たいいき/critical band):内耳(ないじ)でひとまとめに処理される周波数の幅。同じ帯域に入る音ほど互いに隠し合う。

✔ 重要ポイント(上方拡がりのマスキング)

低めの周波数の音が、自分より高い周波数の音を相対的にマスクしやすい傾向を、

上方拡がりのマスキング(Upward spread of masking)と言います。

ただし「低音なら何でも高音を消せる」わけではありません。周波数の近さと十分な音量など条件がそろったときに強まる──これが正確な理解です。

由来と人(歴史の流れ)

ハーヴィー・フレッチャー(Harvey Fletcher)

アメリカの物理学者で、**ベル研究所(Bell Labs)**で聴覚研究を先導した人物です。

電話通信の音質向上を目的に、人間の耳が「どのように音を感じるか」を体系的に調べました。

代表的な成果は2つ。

- 等ラウドネス曲線(フレッチャー=マンソン曲線)

同じ音の大きさ(音圧)でも、高い音・低い音では人の感じる“うるささ”が違うことを示しました。

たとえば小さな音量では低音や高音が聞き取りにくく、中音域(500〜4000Hz)はよく聞こえる、という人間の特性を曲線にまとめたものです。 - 臨界帯域(Critical band/クリティカル・バンド)

耳の中の蝸牛(かぎゅう)には「周波数ごとのフィルター」が並んでいると考えられ、ひとつのフィルターが処理できる周波数の幅を「臨界帯域」と呼びました。

この帯域の中では、音どうしが混ざり合い、互いに**聞こえを邪魔し合う(マスキング)**が強く起こります。

噛み砕いて言うと、耳の中には“音の仕分け引き出し”が並んでいて、近い高さの音は同じ引き出しに入るので区別しにくくなる。これが臨界帯域の考え方です。

エーバーハルト・ツヴィッカー(Eberhard Zwicker)

ドイツの聴覚研究者で、フレッチャーの概念をさらに発展させた人物です。

彼が提案したのが、バーク尺度(Bark scale/バーク・スケール)。

- 周波数(Hz/ヘルツ)という「物理の物差し」を、

人間の耳の感じ方に合わせた“段差の物差し”に置き換えたものです。 - 全体を **24段(=24 Bark)**に区切り、

1 Bark がほぼ 臨界帯域1つぶんに対応するように設計されています。

つまり「◯◯Hzの音が何段めのフィルターに入るか」を直感的に表せるようになったのです。

このおかげで、**マスキングの計算や音声圧縮(MP3など)**が現実的に行えるようになりました。

ベル研究所の研究

ベル研究所は、電話の音声品質を改善するために、「人の耳の聞こえ方」を科学的に測る大規模な研究を行いました。

- どの周波数が聞き取りやすいか

- どの音がどの音を隠すのか

こうした研究の積み重ねが、今日のマスキング効果の理論につながっています。

一言まとめ

- フレッチャー:耳の“音フィルター”を見つけた(臨界帯域の概念)。

- ツヴィッカー:そのフィルターを“24段の物差し(バーク尺度)”で整理して使いやすくした。

- 研究の背景にはベル研究所の電話音質研究があり、今では音楽・音声圧縮・聴力検査にも応用されています。

✔ からだのどこで起きる?(耳と脳の通り道)

スタート地点は内耳(ないじ)・蝸牛(かぎゅう)。

蝸牛の基底膜(きていまく)は場所ごとに得意な周波数(トノトピー)があり、近い周波数同士ほど同じ“フィルター”に入りやすいため、マスキングが強く出ます。

音の情報は聴神経→蝸牛神経核→上オリーブ核→外側毛帯→下丘(かきゅう)→内側膝状体(ないそく・しつじょうたい)→一次聴覚野へ。時間的マスキングなどは、脳幹〜皮質の処理でも整えられます。

ひとことで:

「音で音を隠す」のは、耳のフィルター(臨界帯域)での重なり+脳の時間処理の二段構えです。

こうしてフレッチャーやツヴィッカーによって、

「耳には周波数ごとのフィルターがあり、音は互いに隠し合う」

という仕組みが明らかになりました。

単なる学問上の知識にとどまらず、

この発見は 電話・音楽・聴力検査・音声圧縮(MP3など) にまで応用され、

私たちの日常にひそかに入り込んでいます。

では、なぜこのマスキング効果が

いま改めて「注目される現象」になっているのでしょうか。

背景には、現代の生活環境にあふれる雑音と、

それを乗り越えて集中するための実践的ニーズがあります。

次の章では、

「オフィスや家庭でマスキング効果がどのように使われているのか」

「なぜ多くの人がその恩恵を感じているのか」

を、具体的な事例を交えて見ていきましょう。

なぜ注目されるのか?

✔ 理由1:会話は“最強の妨害音”だから(オフィス/自習空間)

開放オフィスでは、人の会話がはっきり聞こえるほど作業が邪魔されます。

そこで、サウンドマスキング(Sound masking/サウンド・マスキング)といって、やわらかな連続音を空間に流し、会話の聞き取りやすさを下げて集中環境をつくる方法が広がっています。

実務の目安としては、米国GSA(政府機関)のガイド「Sound Matters」などで

電子マスキングの音量は約45〜48 dBAが推奨レンジとされています(開放オフィス)。

48 dBAを上限とし、**大きすぎない“控えめ”**が基本です。

dBA(ディー・ビー・エー)とは?

dBA=A特性(エーとくせい)付きデシベルのことです。

人の耳は中音域(およそ1〜4 kHz)に敏感で、低音・超高音には鈍感。その“耳の感じ方”に合わせて、測定音をフィルター(A特性)に通してから音の大きさ(デシベル)を表した値がdBAです。

- dB:物理的な音圧の強さ(対数スケール)

- dBA:耳の感じ方に合わせて補正した“体感寄り”の音量指標

なぜ使うの?

集中環境の設計では、耳の感じ方に近いdBAの方が現実的。

そのため、オフィスのサウンドマスキングはおおむね45〜48 dBAの“うすい連続音”が目安になります(大きすぎると逆効果)。

ざっくり目安

- 30 dBA:静かな図書館の一角

- 45〜48 dBA:静かな連続音がうっすらある程度(マスキング設計の範囲)

- 60 dBA:近距離の会話くらい

※ dBAは“耳の感じ方で重み付けしたdB”。dB=dBAではありません。数字だけを単純比較しないようにしましょう。

✔ 理由2:家庭学習でも“自分で作れる音のカーテン”

家では生活音をゼロにできません。

そこで雨音・波音・ホワイト/ピンクノイズ・インストなど、一定で連続した音を小さめに流すことで、話し声などの目立ちを下げられます。

※歌詞ありは読解・記憶タスクで不利になりやすいので、歌詞なし+小音量が基本です。

✔ 理由3:気づかないうちに社会で使われている

- 図書館/コールセンター/オフィス:スピーチ・プライバシーの確保や集中維持のために常時運用。

- 医療・金融・公共窓口:会話の“聞き取りにくさ”を上げてプライバシー保護に寄与。

- 聴力検査・耳鳴りケア:反対耳をノイズでマスク/耳鳴りマスカーなど臨床応用。

- デジタル音響(MP3):聞こえにくい成分を圧縮して容量削減。

勉強・仕事では、「声の可聴性↓ → 注意の分断↓ → 読解や思考が続く」の流れが狙いです。

実空間では45〜48 dBAを上限目安に“静かな連続音”を薄く敷く、がセオリー。

ここまでで分かったように、

マスキング効果は研究室の理論だけでなく、

オフィスや自習室、家庭学習の現場でも「集中を守る武器」として使われています。

でも——大事なのは、

「じゃあ自分はどう使えばいいのか?」 という視点です。

知識として理解するだけでは不十分。

実際に 勉強・仕事・リラックスの場で取り入れてこそ、

マスキング効果は本当の意味で役立ちます。

次の章では、

・勉強でのBGMの選び方

・オフィスや在宅ワークでの応用例

・リラックスや睡眠での活用方法

といった「生活に落とし込む実践レシピ」を具体的に紹介します。

実生活への応用例

① 読解・暗記:歌詞なし+小さめの音が基本

- なぜ?

歌詞ありの音楽は、読解(どっかい)や記憶(きおく)の成績を下げやすいと報告が多くあります。

特に本文と同じ言語(母語)の歌詞は、無意識に言語処理を奪うため、集中が割れやすくなります。

→ インスト(歌詞なし)、雨音・ピンクノイズなどの連続(れんぞく)して一定の音が無難です。 - 音量(おんりょう)の目安

「存在を忘れるくらい」の小音量から始めてください。

空間設計の目安として、45〜48 dBA(ディー・ビー・エー)が「静かな連続音」の範囲とされます。

※ dBA=耳の感じ方に合わせて補正した体感寄りの音量指標(A特性付きデシベル)。 - すぐ試せるやり方(5分ABテスト)

雨音/ピンクノイズ/ピアノのインストを各5分ずつ。

**進んだ段落数・要点メモ数・主観の集中度(10点)**をメモして比較し、一番よかった音を採用。

「読む・覚える」では言語のない連続音が有利でした。

次は、計算や単純作業では何が合うのかを見ていきます。

② 計算・単純作業:一定テンポのインスト/ホワイト・ピンクノイズ

- ねらい

リズムが一定で言語情報が少ない音は、注意の乱れを招きにくい性質があります。

ホワイトノイズ(帯域ごとに均等な連続音/明るめの「シャー」)や

ピンクノイズ(人の聴感に近く、高域がやや抑えられた「ザーー」)は、

声の帯域(2〜4 kHz)の目立ちをなだらかに下げるのに向きます。 - すぐ試せるやり方

四則演算・タイピング練習・仕訳など:

一定テンポのインスト or ホワイト/ピンクノイズで5分ABテスト。

ミス率・作業速度を比べて、合う音を選ぶ。 - 注意

低音を強くし過ぎると身体に響くため、疲労や集中の乱れにつながることがあります。

作業のタイプで“合う音”は変わります。

次は、個人差が大きいケース——とくにADHD傾向での注意点です。

③ 個人差に合わせる:**ADHD(注意欠如・多動症)**なら“少しのノイズ”が効く場合も

- ポイント

ADHD(エー・ディー・エイチ・ディー)の一部では、適度なバックグラウンドノイズが注意を安定させる報告があります(最適覚醒モデル:刺激が少なすぎても多すぎても集中しにくい、という考え)。

一方、一般の人ではノイズが逆効果になることもあります。 - すぐ試せるやり方

静かな部屋で落ち着かないタイプは、ホワイトノイズをごく小さく(目安:図書館より少し上、45 dB前後以下)。

課題の持続時間・ミス数・主観集中度を記録して、効果があれば採用/なければ無音や環境音へ戻す。 - メリット/デメリット(6章まとめ)

メリット:話し声・生活音の目立ち↓ → 注意の分断↓ → 読解・作業の継続↑。

デメリット:歌詞ありは言語課題に不利/大音量は疲労・ストレス↑/個人差・課題差が大きい。

実践のコツが見えてきました。

次の章では、やりがちな誤解や危険な思い込みを避けるための具体的な注意点を整理します。

実践で詰まりやすい“具体論”Q&A

Q5. dBとdBAは何が違う?

A. dB=物理量、dBA=耳の感じ方で補正した音量指標。集中環境はdBAの方が実態に近い評価になります。

Q6. ADHD傾向だとノイズが効くって本当?

A. 一部で適度なノイズが注意を安定させる報告あり。ただし個人差大。5分ABテストで“効き所”を確認して、効かないなら即オフ。

Q7. 低音を強くすると会話は消えますか?

A. 条件次第。周波数が近いほどマスキングが強く、低音だけ増やすのは逆効果も。広帯域の連続音を小さくが安全。

Q8. おすすめのBGMは?

A. 雨/波/ピンクノイズ/歌詞なしのピアノ・アンビエント。テンポ一定・小音量で。プレイリスト化して5分でAB。

Q9. ヘッドホンはどのタイプ?

A. クローズド型:外音を遮れて集中しやすい。

オープン型:長時間で耳が楽だが外音も入る。

ANC:低周波ノイズに効くが、無音感が強く疲れる人も。まずはクローズド+小音量から。

注意点・誤解しやすい点

誤解①:「低音を上げれば高音は必ず消える」

- 正しくは

上方拡がりのマスキング(低めの音が相対的に高めの音を隠しやすい傾向)はありますが、万能ではありません。

効きやすさは周波数(しゅうはすう)が近いこと、音量が過剰でないこと、連続していることなど条件次第です。 - 回避策

声が気になるなら、声の帯域(2〜4 kHz)も含む広がった連続音(雨・ピンク)を小音量で。

低音だけをドンと上げるのは逆効果になりがちです。

低音“だけ”では足りません。

次は、音量の思い込みを直しましょう。

誤解②:「音量を上げるほど集中できる」

- 正しくは

小音量が原則です。

空間設計の目安は45〜48 dBA(開放オフィスでの「静かな連続音」)。

大きすぎる音は疲労・ストレスを招き、作業パフォーマンスを下げます。 - 回避策

**dBA(耳の感じ方で補正したデシベル)を参考にしつつ、体感と成果(ミス・進捗)**で最適点を決める。

「存在を忘れるくらい」から始め、徐々に微調整。

“小さく・連続”がカギです。

次は、音楽の万能神話をほどきます。

誤解③:「音楽は万能。どんな勉強にも効く」

- 正しくは

課題依存です。

歌詞ありは読解・記憶で不利になりやすく、本番(試験)は多くが無音です。 - 回避策

読解・暗記=歌詞なし/環境音、計算=一定テンポのインスト/ノイズという原則でABテスト。

さらに**週1回は「無音トレ」**を入れて、本番に身体を慣らしておく。

原則を押さえれば迷いません。

さいごに、健康面と安全運用も確認しましょう。

注意④:健康面の配慮(長時間・睡眠時)

- 学習・睡眠の基本は静けさです。

長時間の大音量は疲れ・頭痛・ストレスの原因になります。

寝室や休息時は、基本的に音を止めるか、ごく小さな環境音に限定。 - 運用のコツ

50分作業+10分休憩などで耳と集中をリフレッシュ。

効いたから“ずっと”流すではなく、必要な時間だけ静かに使う。

静けさが手に入らない夜は、誰にでもあります。

そんなときは、ただ耐えないでください。音で音をやさしく包む。

歌詞なし+小音量から始めて、5分だけ比べてみる。

ページが進む、ミスが減る、呼吸が整う——その体感があなたの正解です。ただし、音は道具。

本番の無音に慣れる日も作る。

合うものは続け、合わないものは手放す。

その小さな選択の積み重ねが、**あなた専用の“音のカーテン”**を仕立てます。

おまけコラム

歌詞の“言語”で変わる?

要点

同じ「歌詞あり」でも、読んでいる言語(L1/エルワン=母語)と歌詞の言語が同じほど、読解の邪魔になりやすいと報告されています。

どうしてかというと、音韻ループ(おんいん・ループ/phonological loop)という言葉の音を一時保存する作業記憶の仕組みが、読書中の言語処理と歌詞の言語で資源の取り合いを起こすからです。結果として、**意味処理(セマンティクス/semantics)**まで干渉されやすくなります。

実験のポイント(噛み砕き)

- 条件を「母語の歌詞」「外国語の歌詞」「無音」などに分けて、読解課題を比較すると、

無音>外国語の歌詞>母語の歌詞の順で読解が良い傾向が見られます。 - とくに、ふだん勉強中に音楽を聴かない人ほど、母語の歌詞の悪影響が大きめに表れやすいという所見が繰り返し示されています。

- ただし、外国語の歌詞でもゼロ干渉ではない点に注意です(歌詞=言語情報という点は共通)。

面白い知識

- ボーカルの“可読性”問題:歌詞がはっきり聞き取れないほどボーカルが遠い/埋もれていると、言語干渉が弱まりやすい傾向があります(コーラス/ハミング/スキャットなど)。

- テンポ(tempo)と音量(おんりょう):速い・大きいは注意の奪いになりがち。歌詞の有無以前に、小さく・一定が基本戦略です。

- コード・スイッチング(code-switching):歌詞の途中で言語が切り替わる曲は、言語処理の切替コストが上がり、集中には不利になりやすいです。

“歌詞が欲しい派”の妥協案

- 意味がほぼ入らない言語/ボーカルが遠め/コーラス主体/ハミングを選ぶ。

- それでも基本は**「歌詞なし>歌詞あり」**。**無音・環境音(雨/波)**を第一候補に置くと安全です。

歌詞と言語の関係がわかると、自分に合う音選びが一段と具体的になります。

それでは最後に、本記事の要点をひとまとめにし、今夜の一歩を確実にしましょう。

まとめ・考察

結論

勉強用BGMのキモは、「音で音を隠す」=マスキング効果を控えめの設計で使うこと。

歌詞なし/小音量/一定リズムで、話し声などの“目立ち”をやわらげるのが最も再現性の高い戦略です。

基本戦略

- 読解・暗記:歌詞なし(インスト)/環境音(雨・波)/ピンクノイズを小さめに。

- 計算・単純作業:一定テンポのインストやホワイト/ピンクノイズ。

- 音量は**“存在を忘れるくらい”**から。上げ過ぎは逆効果。

- 歌詞ありは読解・記憶タスクに不利。特にテキストと言語が一致すると干渉が強まりやすい点に注意。

考察(実務目線)

“音のカーテン”は道具です。

静けさを買えない場面では賢く使い、本番(試験)の無音にも週1回は慣らす。

この二本立てが、成果の再現性を底上げします。

今夜の一歩(15分ABテスト)

- 環境音(雨/波)とピアノのインストを各7〜8分。

- **読んだ段落数・要点メモ数・主観集中度(10点)**を記録。

- 良かった方+小音量を明日の標準に。週1回は無音トレで本番慣れ。

あなたへの問い

あなたなら、この効果をどう活かしますか?

今夜の15分で、自分に合う音を見つけてみてください。静けさが手に入らない夜でも、集中は作れます。

歌詞なし+小音量という小さな工夫で、雑音が背景に溶ける瞬間を感じてください。

たった15分のABテストが、明日の勉強の景色を変えます。

そして忘れないでください。音は万能薬ではなく、あなたの道具です。

合うものは続け、合わないものは手放す。

その選択が、**あなた専用の“音のカーテン”**を紡ぎます。

深掘り派向けの“専門”Q&A

Q10. 眠るときにもノイズは有効ですか?

A. 基本は静けさが推奨。環境次第で小さな自然音はあり得ますが、長時間・大音量は避けるのが原則。

Q11. マスキング効果はどこで起きる?

A. 内耳(蝸牛)の臨界帯域+脳の時間処理の二段構え。周波数が近い音ほど同じ“引き出し”に入りやすいため、互いに隠し合います。

Q12. 学校や図書館で流すのは法的に大丈夫?

A. 著作権と施設ルールに留意。自然音・著作権フリー音源やサウンドマスキング専用音を選ぶと安心。

Q13. 受験本番は無音だけど、普段はBGMで練習して良い?

A. OK。ただし**週1回は“無音トレ”**を入れて本番ギャップを減らすのが安全策。

Q14. どの周波数が“声”に効く?

A. 一般的に2〜4 kHzが会話の芯。広帯域の連続音を小さく敷いて**“声の目立ち”を下げる**のがセオリー。

更に学びたい人へ

ゼロからはじめる音響学(KS理工学専門書)

著者:青木 直史

本の特徴:音の基礎(周波数=Hz、音圧=dB)、可聴範囲、サンプリング、マスキング効果まで、図と実例でテンポよく学べる入門書。

おすすめ理由(初学者におすすめ):数式が最小限で、“Hz/dBの物差し”が短時間で身につく構成。この記事のテーマであるマスキング効果の入口を、手を動かしながら理解したい人に最適です。

聴覚心理学概論

著者:B.C.J.ムーア/監訳:大串 健吾

本の特徴:聴覚の生理・心理・工学を横断してまとめた世界的定番の概説書の完訳。臨界帯域(クリティカル・バンド)、同時/時間的マスキング、スピーチの可聴性など、基礎から応用まで体系的に学べます。

おすすめ理由(中級者向け):本記事で触れた理論(上方拡がりのマスキング、音韻処理との干渉など)の理論的な柱を一本化できます。研究寄りの内容も、図と説明で踏破しやすい構成です。

音響聴覚心理学

著者:大串 健吾

本の特徴:国内第一人者による集大成。マスキング、スピーチ知覚、ラウドネスなどを日本語で最新知見まで整理。実務者・研究者の座右の書として使える密度です。

おすすめ理由(全体におすすめ):入門と概論の橋渡しとして、現場判断に効く要点(会話の可聴性、騒音環境、設計目安)が一冊で俯瞰できます。学び直しや辞書的な参照にも向きます。

読み順ガイド

まず結果を出したい(最短で“使える”ように)

1️⃣ 『ゼロからはじめる音響学』→ Hz/dB/マスキングの超基礎をつかむ(図と実例で一気に把握)。

2️⃣ 『音響聴覚心理学』→ 勉強BGMやサウンドマスキングに直結する実務の勘所を拾う。(必要に応じて)

3️⃣ 『聴覚心理学概論』→ 理屈の柱(臨界帯域・時間マスキング)を理論で補強。

疑問の解決した物語

数日後の夜。再び机に向かったソラさんは、前回の経験を思い出していました。

「そうか、あのとき集中できたのは“マスキング効果”だったんだ。」

彼は気づきます。

耳に入る“雑音”を完全に消すことはできない。でも、音で音を隠すという仕組みを知った今は、自分で環境をデザインできる。

ソラさんは、波の音ではなく、今回はクラシックのインストを小さな音で流してみました。

すると、廊下の足音もテレビの声も、まるで薄いカーテンの向こうにあるように遠ざかっていきます。

「なるほど。音を味方につければ、集中力は自分でつくれるんだ。」

その表情は、前回の“なぜ?”で曇っていた顔とは違い、どこか自信に満ちています。

——教訓。

大事なのは「音量を上げること」ではなく、小さな音でちょうどいいカーテンをつくること。

そして「歌詞ありはNG」という原則を守れば、音の選び方は思考を支える武器になる。

ソラさんは、ノートにメモを書き込みました。

「明日の模試も、このやり方でやってみよう。」

📖 読者のみなさんへ。

あなたなら、この「音で音を隠す」仕組みをどんな場面に使ってみたいですか?

勉強、仕事、リラックス……どこで“音のカーテン”を敷いてみるかが、次の一歩です。

文章の締めとして

私たちの耳は、ただ音を受け取るだけではなく、音を選び、時には音で音を隠すという不思議な力を持っています。

今回の「マスキング効果」を知ることで、雑音に振り回されるのではなく、自分の手で集中環境を整えることができるようになります。

勉強や仕事に取り入れるのはもちろん、リラックスや睡眠の質を高める場面でも、この仕組みはきっと役立つでしょう。

大切なのは「音量は控えめ」「歌詞なしを基本に」「課題に合った音を選ぶ」というシンプルな原則を守ること。

——音に邪魔されるのではなく、音を味方につける。

それが、これからの集中力と心の安定をつくるカギになるはずです。

注意補足

最後にお伝えしたいのは、

この内容はあくまで著者が個人で調べられる範囲での情報であり、

現時点の研究や知見に基づいたひとつの答えであり、

これからの研究やあなた自身の体験によって、新しい発見が広がっていく可能性があるということです。

どうぞ今日から、“あなたの最適な音”を探す小さな一歩を踏み出してみてください。

興味を持った今が、学びのチャンスです。

今日のブログで“雑音を和らげる仕組み”を知ったなら、次はぜひ、専門の書籍や資料に触れてみてください。

深く学ぶほど、これまで気づかなかった知識の“かすかな音”が鮮明に聞こえてきます。

それはまるで、マスキング効果で雑音が消えたあとに、本当に大切な音だけが浮かび上がるように。

——次に耳を澄ませるのは、あなた自身の学びの旅です。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

そして――雑音に惑わされない、あなたらしい集中の時間をつくることこそ、人生を前に進める「本当のマスキング効果」なのかもしれません。

コメント