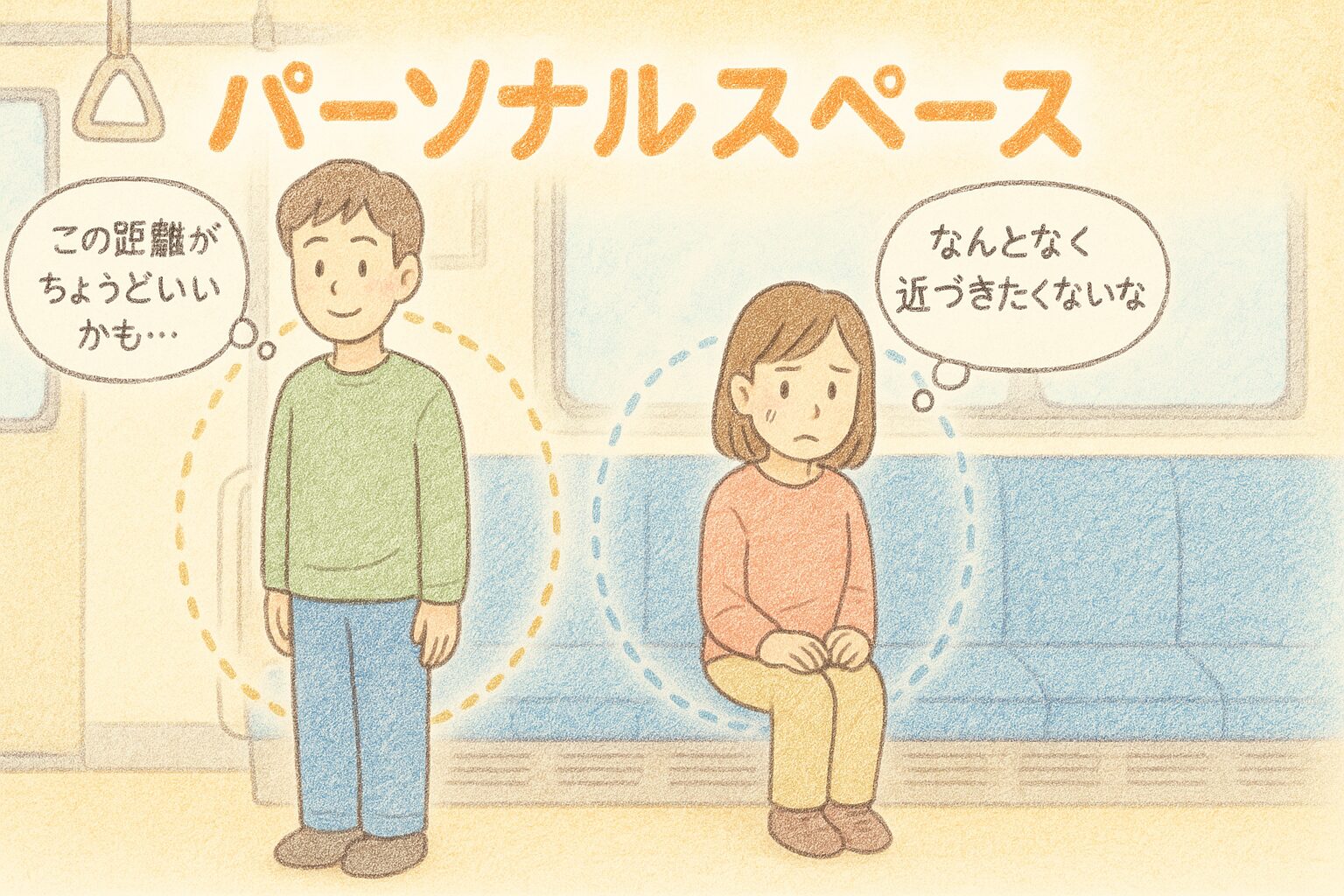

「どうしてあの人、空いている席に座らないんだろう?」――そんな不思議な光景に、あなたも一度は出くわしたことがあるかもしれません。それは『パーソナルスペース』かも。

「なんであの人、空いている席に座らずに立っているの?」

電車の中で、そんなふしぎな光景を見たことはありませんか?

このような行動の裏には、

人には誰しも大切にしたい

“見えないバブル”=パーソナルスペース

が関係しているのです。この記事を読むと…

- “居心地の悪さ”の正体がわかる

- 日常でのストレス軽減につながる

- 様々なシーンで応用できる知識が身につく

…そんなメリットが得られます。

すぐに理解できる結論

あなたはこんな場面に出くわしたことはありませんか?

――電車に乗って座っていると、次の駅で人が乗ってきました。

でも、その人はあなたの隣の空いた席には座らず、少し離れた場所に立ったままです。

「なんで?ここ空いてるのに…」と不思議に思ったこと、ありませんか?

それにはちゃんと理由があります。

それは、人には『見えない空間=パーソナルスペース』があるからです。

パーソナルスペースとは、

「ここまで近づかれると、なんだか落ち着かない」と感じる、

自分のまわりにある“こころのバリア”のことです。

この空間に、知らない人がグッと入ってくると、本能的に「ちょっとイヤだな」「距離とりたいな」と感じるのです。

たとえば――

● 家族や親しい友達なら近くにいても平気なのに、

● 知らない人が後ろにピタッと立つと、落ち着かなくなる…

そんなとき、「この人、パーソナルスペースに入ってきたな」と思ってみてください。

これは、恥ずかしいことでも我慢すべきことでもありません。

人間の心と脳が自然に反応しているサインなのです。

でも、この「目に見えない空間」がどうやって人の心に影響を与えているのでしょう?

誰がこの現象を見つけて、どんな仕組みがあるのか?

――ここから先は、もう少し深くその正体に迫ってみましょう。

パーソナルスペースとは?

✨自分の体のまわりには、なんとなく安心できる“見えない空気”がある

──それが『パーソナルスペース』です。

これは、自分の体を中心にした「心理的なバリア」のようなものです。

知らない人がその中に入ってくると、不安や違和感を感じることがあります。

この概念は1963年、

アメリカの文化人類学者エドワード・T・ホールが

「プロクセミクス(proxemics)」という名前で提唱しました。

🔍 エドワード・T・ホール氏と『プロクセミクス』とは?

エドワード・T・ホール(1914–2009)は、文化や日常の習慣の違いから、人が無意識に使う空間の距離を研究しました。

「プロクセミクス」とは「空間の使い方」に関する研究分野で、ホールはこの言葉を1963年に生み出しました。

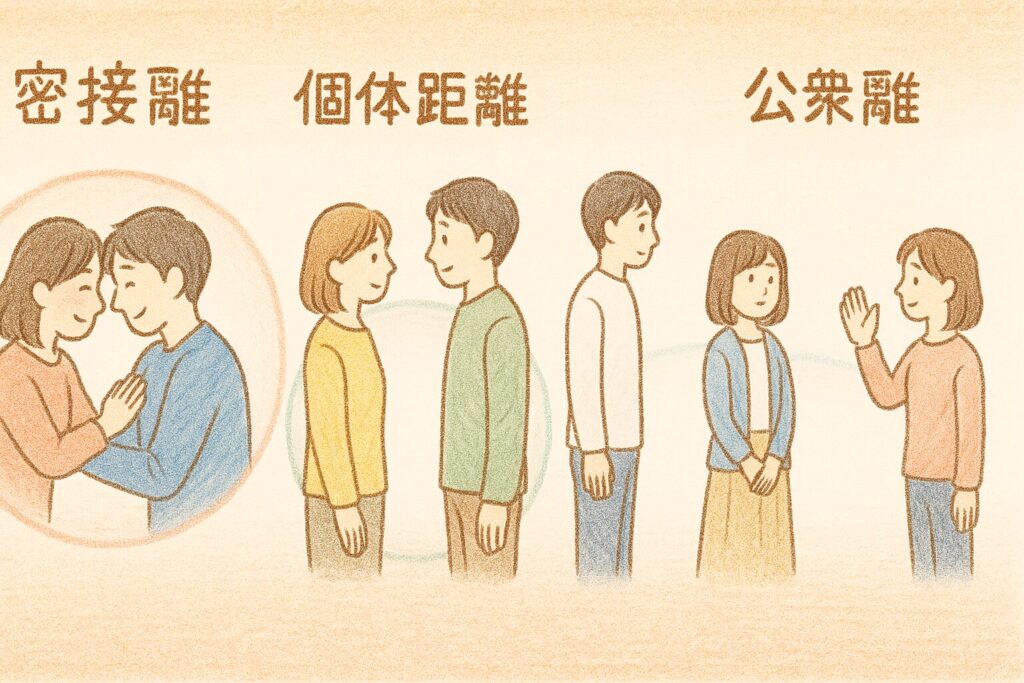

彼は1966年の名著『The Hidden Dimension』では、人との距離を「親密(~45cm)/個人(45~120cm)/社会(120~360cm)/公衆(360cm以上)」の4ゾーンに分けて紹介しました。

『The Hidden Dimension』(ザ・ヒドゥン・ディメンション)は、

日本語訳は『見えない次元』(岡田真訳、春秋社)などのタイトルで出ています。

このゾーンわけは、たとえば—

- 家族とは親密な距離でOK、

- 友達なら個人的な距離で安心、

- 先生や知り合いとは社会的な距離で大丈夫、

- ステージ上の講演では公衆距離が自然…

…というように、人との関係や場所に合わせて安心できる距離が変わってくることを示しています。

このように、パーソナルスペースは私たちが無意識に守っている“心の余白”なのです。

なぜ注目されるのか?

🌍 地域差や文化による違い

アメリカでは「心地良い距離」はおよそ1.2 mとされますが、日本や密集地ではそれよりずっと近い距離でも平気とされています。

ラテンアメリカ・中東ではもっと近づくのが普通で、欧米とは感覚が異なります。

これが理由で、文化の違う人同士が「近すぎ」「遠すぎ」と誤解し合うのです。

🌏 文化によって心地良い距離が違うのはなぜか?

なぜ日本人とアメリカ人で快適な距離が違うのでしょう?

文化や社会慣習によって、「これくらいが普通」という無意識の“距離のルール”が染みついているからです。

古くから密集地で人々が生活してきた国では、狭い距離でも心理的に安心できる経験が積み重ねられてきました。

一方、空間が広い国ではより広い距離感があたりまえとなり、それが“自然に落ち着く距離”になっています。

このように、文化背景や生活習慣が、心理的な安心の許容範囲=パーソナルスペースを形づくっているのです。

🧪 科学的な実験と裏付け

🧠 科学が証明した“近すぎる距離”の不快さ

電車で「知らない人が急に近づいてきてドキッとした」…そんな経験、誰にでもありますよね。

実はこれ、科学的にもちゃんと証明されている現象なんです。

🩺 ① 心臓ドキドキ、血圧も上がる実験

1976年、男性用トイレでの実験では、

使用中に隣に人が入ってくると、被験者の心拍数や血圧がググッと上がり、「落ち着かない」「早く出たい」と感じたという結果になりました。

これは、被験者の“こころ”がストレスを感じ、その反応が“からだ”にも現れた証拠です

🚶 ② 混雑時に見られる“距離センサー”的な歩き方

人混みの中を歩いていると、知らない人が近づくと自然と進む方向やスピードを微調整していませんか?

これがまさに、 パーソナルスペースを守ろうとする無意識の動き で、歩き方やルートが自動調整されているのです。

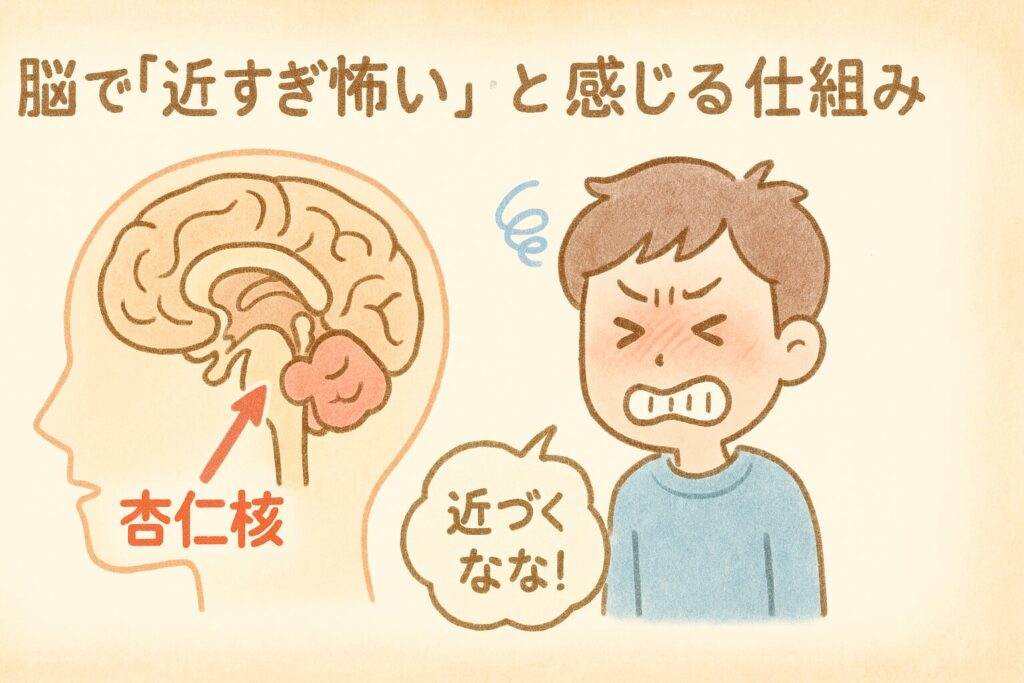

🌟 ③ 脳で「近すぎ怖い」と感じる仕組み

ここでカギになるのが「杏仁核(きょうにんかく)」という部分。

脳の側頭葉奥、海馬の近くにある小さな核の集まりです。

—杏仁核は、ストレスや恐怖を感じる時に働く感情の“センサー”。

fMRI実験では、「近づかれると杏仁核が活発になる」、

一方、杏仁核を両側摘出している患者は、他人との距離を気にしない=パーソナルスペースの感覚が欠如していたことが報告されています。

つまり、杏仁核が「ここまで近づくとイヤ!」と反応することで、私たちは“嫌だな”という感覚を生んでいるのです。

✅実生活への応用例

📌 身近でよくある「パーソナルスペース」の実例

🚃 電車・バスでの“座らない選択”

電車で座席がいくつか空いているのに、あえて立ったままの人を見かけたことはありませんか?

それは「誰かの隣に座る=その人のパーソナルスペースに入ることになる」と本能で感じ、無意識に避けているのです。

特に朝の通勤ラッシュでは、知らない人同士が肩を寄せ合って座るのは、心理的にストレスの大きい状態。

だからこそ、空いていても“わざと”座らないという選択が生まれます。

🧑🏫 職場や教室での“距離の圧力”

上司が自分の後ろから突然のぞき込んできたとき――

「あ、ちょっと緊張する」「後ろに下がりたい」と思ったことはありませんか?

先生や先輩との距離が近すぎると、安心よりもプレッシャーが強くなります。

この場合、パーソナルスペースを意識して「斜め横に立つ」「距離を保ちながら声をかける」など、接し方のちょっとした工夫が、関係をスムーズにします。

☕ カフェや飲み会での“自然な距離感”

初対面の人とは自然とテーブルの向かい側に座り、仲良くなってくるとだんだん距離が縮まってくる――

これもパーソナルスペースの働きによるものです。

友人同士は“泡”が重なっても心地良いけれど、初対面や苦手な相手だと、その“泡”がぶつかるとモヤモヤしてしまいます。

💡 応用のヒント集(すぐに使えるコツ)

会話中に一歩下がられたら? → 相手の「ちょっと近いな」のサインかもしれません。気づいたら、さりげなく距離を戻しましょう。

接客や営業で好印象を与えたい時は? →「パーソナル距離(約45~120cm)」を意識。近すぎず、遠すぎずがベストです。

不快に感じたら? → 「すみません、少し離れていただけますか?」と、穏やかに距離をお願いする勇気も大切です。

海外の方と接するときは? → 相手の文化や習慣に敬意を持ちましょう。「自分と同じではない」を前提に、柔軟に距離感を見極めてください。

❗注意点や誤解されがちな点

🎯 一人ひとり違う“心のバリア”

「私はこのくらいの距離がちょうどいいのに、なんでこの人は下がっちゃうの?」

そう感じたことはありませんか?

それもそのはず。パーソナルスペースには個人差がとても大きいのです。

性別:一般的に、男性は広め/女性は狭めのスペースを好む傾向

年齢:子どもや高齢者は、より狭い距離でも安心できることが多い

性格:内向的な人ほど広め、外向的な人ほど狭めの距離を好む

発達傾向:自閉スペクトラム症(ASD)の方は、パーソナルスペースの感じ方が独特で、距離の捉え方に違いがある場合もあります

「これが正解!」と一つの基準で決めず、相手の表情や反応を見て距離を合わせることが大切です。

🚉 “密”な空間ではどうすべき?

満員電車やイベント会場など、物理的に距離を取れないシーンではどうすれば良いのでしょう?

まず大前提として、お互いに「仕方ないね」と思いやる心が大切です。

例えば、混雑した車内ではなるべく体を斜めにして他人と目を合わせないなど、心理的負担を和らげる工夫をしましょう。

🌐 文化差による誤解にも要注意!

海外の人と接するとき、「距離をとって話す=嫌われてる?」と思われることも。

特に欧米やラテン圏の人々は、日本人よりも距離が近い文化です。

そんなときは、目を見て話す、笑顔で返すなど、言葉以外の“温度感”で補いましょう。

距離感だけでなく、文化そのものを尊重する姿勢が信頼につながります。

🌟 私たちは毎日、「距離」を使って静かにコミュニケーションをしています。

パーソナルスペースを理解すると、

ただの「座る・立つ」「近づく・離れる」といった行動の裏に、相手を気づかう思いやりや文化の違いへの配慮が込められていることに気づきます。

自分の心の泡を守ることも大切。

でも同時に、相手の泡も傷つけないように――。

「ちょっと近いかも?」

そう感じたら、そっと半歩だけ下がってみる。

それだけで、あなたの印象はぐっと良くなるかもしれませんよ。

📝おまけコラム

エドワード・T・ホールの「4つの対人距離ゾーン」

パーソナルスペースには、“4つのゾーン”があるとされています。

これは、アメリカの文化人類学者エドワード・T・ホールが提唱した理論で、

私たちが相手との関係性に応じて自然に使い分けている距離感をわかりやすく分類したものです。

| ゾーン | 距離 | 使われる場面 |

|---|---|---|

| 密接距離 | ~45cm | 家族・恋人など非常に親密な人 |

| 個体距離 | 45~120cm | 友人・親しい同僚との会話など |

| 社会距離 | 120~360cm | 上司・取引先・教室・面接などの社会的関係 |

| 公衆距離 | 3.6m以上 | プレゼンテーション・講義・演説などの公の場面 |

👣 “空気を読む”は、距離を読むことでもある

たとえば、日本では電車の中で人との距離が近くなる場面でも、

・視線をそらす

・体を少し傾ける

・イヤホンをつける

などして、“心理的距離”を調整する行動をとることが多いです。

これはまさに、「物理的には近いけれど、心のスペースは保ちましょうね」という無言の思いやりなのです。

つまり、日本人の「空気を読む」文化は、パーソナルスペースの使い方にも現れているのです。

✨まとめ・考察

🌐 距離はコミュニケーションの一部

パーソナルスペースとは、ただの“距離”ではありません。

それは、相手への尊重と、自分自身の安心を保つための「非言語コミュニケーション」です。

国籍や文化、性格や経験の違いによってその形は変わります。

けれども私たちは、言葉を使わずとも、

距離を通して「今、ここまで近づいて大丈夫?」「あなたを大切に思っているよ」というメッセージを送り合っているのです。

この“目に見えない言語”を理解することは、

現代の多様な人間関係において、静かで深い思いやりにつながるのではないでしょうか。

👀 「空気を読まない」は優しさのヒント?

「ちょっとこの人、空気読まないなぁ…」

そんなふうに思ったことはありませんか?

でも実は、距離の感じ方は人それぞれ。

誰かが“近づきすぎた”ように見えても、それは「親しくなりたい」のサインだったり、

文化的な感覚の違いから来ている場合もあります。

大事なのは、「どうしてこうしたのか?」と相手を理解しようとすること。

パーソナルスペースの違いを知れば、

「空気読まない!」ではなく、

「この人はこの距離が自然なんだな」と、心の中で一歩ゆるせるようになるかもしれません。

✨ 問いかけ

「満員電車でイライラしていたけど、“これは相手のせいじゃない、私のパーソナルスペースが反応してるんだ”と気づいてから、少し気持ちが楽になった。」

このように、知っているだけで心が軽くなる瞬間があります。

あなたはどうでしょう?

あなたなら、この“見えないバブル”をどんな場面で活かせそうですか?

📚さらに学びたい人へ

パーソナルスペースをもっと深く知るための3冊

この記事を読んで、「もっと詳しく学びたい」「人との距離感について理解を深めたい」と感じた方へ。

パーソナルスペースや非言語コミュニケーションに関する良書を3冊ご紹介します。

どれも信頼できる情報源に基づいた本で、初心者にも読みやすく、実生活に活かせる内容です。

おすすめ著書

『The Hidden Dimension(隠れた次元)』

『The Silent Language(沈黙のことば)』

『ヒューマンスペース 心理学入門』

特徴とおすすめ理由

📖 『The Hidden Dimension(隠れた次元)』

著者:エドワード・T・ホール

邦訳出版社:春秋社(訳:岡田真)

🔍 特徴

パーソナルスペースという概念を世界に広めた元祖とも言える名著です。

ホール氏は、文化人類学の視点から人がどのように空間を使ってコミュニケーションしているのかを解説。

“密接距離〜公衆距離”というゾーン分類がここに登場します。

✅ おすすめ理由

「空間には文化がある」という視点に初めて触れたとき、誰もが驚くはず。

日本人にとっても自国文化を相対的に見直す良い機会になる一冊です。

📖 『The Silent Language(沈黙のことば)』

著者:エドワード・T・ホール

邦訳出版社:みすず書房(訳:谷泰)

🔍 特徴

こちらは空間だけでなく、「沈黙」「間」「身振り手振り」など、非言語コミュニケーション全般に焦点を当てた一冊。

言葉に出さなくても、私たちは多くのことをやり取りしている――そんな本質に気づかせてくれます。

✅ おすすめ理由

人と人との関係性に敏感な方、空気や距離の「読み方」に興味がある方にぴったり。

パーソナルスペースの本質をより広い視野で捉えることができます。

📖 『ヒューマンスペース 心理学入門』

著者:高橋潔(監修)

出版社:新曜社

🔍 特徴

日本の臨床心理学者によってまとめられた、空間と人間行動に関する心理学の入門書。

パーソナルスペースだけでなく、都市空間や学校、職場など具体的な生活場面での「空間と心の関係」を豊富な事例で紹介しています。

✅ おすすめ理由

日本語で、しかも現代の生活に即した事例が多数。

「ちょっと難しいことも知りたいけど、専門書すぎるのは不安…」という方にも安心の一冊です。

🎓 学びを広げる一歩として

これらの本を読むことで、

「人は距離を使って心を伝えている」というテーマをより深く実感できるようになるでしょう。

本記事が、あなたの興味の入り口となり、

パーソナルスペースを学ぶ“旅”の最初の一歩になれば嬉しく思います。

締めの文として

🧭 あなたの“ちょうどいい距離”を大切に

人と人とのあいだにある“見えない距離”――それがパーソナルスペースです。

この空間を理解することで、他人との関係性に無理なく向き合い、自分の心も穏やかに保つことができます。

他人に優しく、自分にもやさしくあるために。

「ちょっと近いかも?」と感じたら、少し距離をとる勇気を持つ。

「この人、遠いな」と思ったら、その背景にある文化や感覚を想像してみる。

そんな小さな心がけが、きっとあなたの人間関係をより心地よいものにしてくれるはずです。

✏️ 本記事のスタンス

この記事は、著者本人が個人で調べられる範囲で、

信頼できる情報をもとに筆者が丁寧に調査した内容ですが、

あくまで「パーソナルスペース」という現象へのひとつの入り口としてご紹介しています。

人の感じ方には個人差があり、また研究が進めば新たな知見が見つかる可能性もあります。

もし、この記事を通して「なるほど」と感じたり、「もっと知りたい」と思えたなら、

ぜひ、専門的な文献や書籍にも目を向けてみてください。

どうか本記事が、あなた自身の感覚を見つめ直し、

他者との距離をより心地よく考えるきっかけになりますように。

そこには、まだ触れたことのない「人との距離」の奥深い世界が広がっているかもしれません。

小さな興味が、あなた自身の理解をぐっと深める学びの第一歩になることを願っています。

あなたの心にも、誰かと心地よく寄り添える“ちょうどいい距離”が見つかりますように。

——あなたのパーソナルスペースに、やさしい余白を。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント