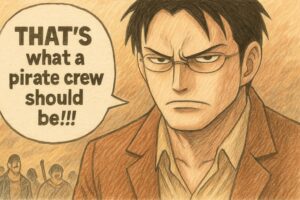

C・クロの言葉です。

それは、ただの罵声ではありませんでした。

「自分が正しい」という強い信念、そして「異なる価値観を押し潰す力」。

『それが海賊の一船の在り方というものだ!!!』という言葉には、クロという男の哲学と傲慢さが凝縮されていました。

出会った言葉とのエピソード

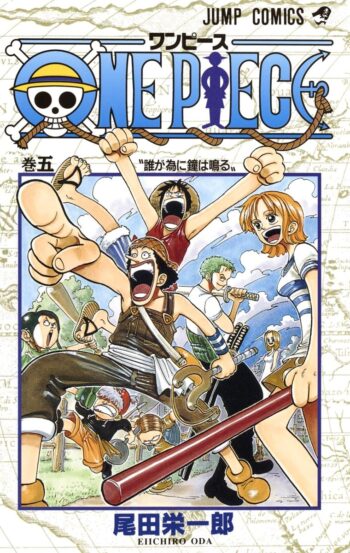

この言葉は、漫画『ONE PIECE』第5巻・第38話「海賊団」で登場します。

シロップ村での戦いの最中、モンキー・D・ルフィと激突する百計のクロ。

彼が語る、自らの計画、そして仲間を駒として扱う思想。その中でルフィに向かって吐き捨てるように放ったのが、このセリフです。

『それが海賊の一船の在り方というものだ!!!』

『旅の小僧がナメた口を利くな‼!』

この記事では、クロのこの言葉が持つ意味とその恐ろしさ、そして“チームの在り方”について私が考えたことをお伝えします。

印象的な言葉が発せられるまでの経緯

クロは、かつて“百計のクロ”と恐れられた海賊。

しかしその名の知れ渡りすぎたことに嫌気がさし、3年前から新たな計画を練り、静かに暮らすための策略を立てていました。

ルフィとの戦いの中で、クロは自らの過去と計画を語り、驚くべきことに“仲間であるはずのクロネコ海賊団の船員をも計画の一部として消す”と語ります。

それに動揺する船員たち。ルフィもまた、クロの非道な価値観に怒りをあらわにします。

そんな中、

クロはこう言い放つのです。

『それが海賊の一船の在り方というものだ!!!』

漫画 ONE PIECE 第5巻 第38話 〝海賊団〟 より引用

『旅の小僧がナメた口を利くな‼!』

でした。

この一言は、彼の思想とリーダー観を象徴するものでした。

心に響いたこと

この言葉を聞いたとき、私は胸の奥がヒリつくような感覚を覚えました。

「これが正しい」「これが常識だ」と言い切ることには、大きな力が宿ります。

クロのその言葉には、自らの考えを絶対視し、他の価値観を排除する危うさがありました。

「船長とはこうあるべきだ」「仲間はこう扱うべきだ」という一方的な定義を押し付ける様子に、

自分と違う意見を“間違い”と断じる怖さ

を感じました。

同じ「海賊の一船」であっても、ルフィのように“仲間と夢を分かち合う形”もあるはずです。

その対比があったからこそ、この言葉の持つ強制力と独善性がより際立って感じられました。

言葉から考えたこと・学んだこと

「一船の在り方」――その言葉には、“チームとしてどうあるべきか”という哲学が込められているのではないでしょうか。

たとえば、ルフィの船では「仲間は信じ合う存在」であり、ゾロやナミにも意思がある。

対してクロの在り方は、「部下=命令に従う消耗品」。

どちらも“船長”だが、在り方は真逆です。

クロの解釈では、一船とは「船長のために存在する道具」であり、メンバーは命令を実行するだけの“コマ”にすぎません。

しかし、真に機能するチームとは、

互いに信じ合い、補い合い、目的を共有する運命共同体

なのではないでしょうか。

クロのように自分が全てを支配する関係性には、信頼も共有もありません。

自分だけが正しいと思い込み、周囲を見下してしまうことの怖さ。

そしてそれが、組織の形をいびつにしてしまう現実。

このセリフは、そうした「リーダーシップの危険なかたち」について深く考えさせてくれました。

そのうえで

クロの気持ちを汲み取ろうとしてみると

それほどまでに圧倒的な力を持ち、すべてを一人で完遂できる者は、いつしか周囲との“共有”を必要としなくなってしまうのかもしれません。

クロは、自分の思考と計画と実行力の全てにおいて、他者を寄せつけない完成度を誇っていました。けれども、それは裏を返せば——他人に任せる余地がないという孤独でもあります。

あまりにも突出してしまった存在は、もはや“仲間”と歩調を合わせることができない。

「なぜ、それができない?」

「なぜ、理解できない?」

という問いの繰り返しの果てに、「お前たちは駒でいい」という結論に至るのです。

そこには怒りも驕りもあったでしょう。

しかしその根底には、誰にも届かない場所に立ってしまった者の虚無感があるようにも思えます。

自分だけが見えている景色、自分だけが知っている速度と精度。

それを分かち合える人間がいないという事実が、彼を支配的にし、孤立させ、ついには「消す」という選択にさえ正当性を持たせてしまった。

クロは、自らの才能と成果によって“理解されない存在”になってしまったのです。

そして、理解されない者は、やがて“理解しようとする努力”すら放棄するようになる。

それは哲学的に言えば、「人間であることの根源的な意味」を一歩ずつ失っていく過程なのかもしれません。

クロの傲慢を“人格の欠陥”として断じるのではなく、

「自分がそうなってしまう可能性はないか?」と内省する機会を得られるのかもしれません。

この言葉が教えてくれていること

一船――つまり、ひとつのチームや組織がどうあるかは、その中の「目的の共有」と「相互の信頼」にかかっています。

クロの言葉は、絶対的な力の差での支配による統一を正義としました。

けれどもそれは、「力で抑えつければまとまる」という、古くて脆いリーダー像でもあります。

この言葉が教えてくれるのは、

人は立場が変われば、“同じ言葉”の意味をまるで違う角度で語ることがある

という、価値観の相対性です。

「一船の在り方」とは、

リーダーの独善を正当化するために使われることもあれば、共に夢を追う仲間の絆を語る言葉にもなりうる。

言葉の意味は、使う人間の器次第で大きく変わるのではないでしょうか。

読者へのメッセージ

「誰かを支配したいわけじゃない。でも、信じきる勇気もない」

そう思うことはありませんか?

このセリフは、自分の中にある“どちらの視点もわかってしまう苦しさ”に気づかせてくれるのかもしれません。

あなたがもし、何かの「チーム」に属しているとしたら……

そのチームは、どんな“在り方”で成り立っていますか?

誰かひとりの支配で動いているでしょうか?

それとも、全員が同じ目的を胸に歩んでいるでしょうか?

クロのセリフを通して見えてくるのは、言葉によってチームの形が決まり、言葉の使い方次第で人間関係が壊れていくこともあるという現実です。

あなたなら、「一船の在り方」をどう語りますか?

直接読んでみたい場合は

漫画 ONE PIECE 尾田栄一郎 ジャンプ・コミックス 集英社

第5巻 第38話 〝海賊団〟

を是非、

確認してみてください。

皆様には、

どの様な新しい響きがあるのか、

楽しみです。

最後に

“在り方”とは、その人、その組織の「本質」がにじみ出るものです。

クロの言葉は冷たく独善的なものでしたが、だからこそ私たちは、そこに理想の対極を探そうとするのかもしれません。

自分が信じたい“一船の在り方”とは、どんな形か?

この問いを持ち続けることが、より良い人間関係や組織をつくる第一歩になるのではないでしょうか。

英語で発するなら

✅ 推奨英訳(ニュアンス重視)

“That’s what a pirate crew should be!!!”

(ザッツ・ワット・ア・パイレッ・クルー・シュド・ビー!!!)

※「pirate」は「パイレッ」くらいの崩しが自然です。

「should be」は「シュド・ビー」で強めに語調を込めると原文の迫力に近づきます。

✅ 単語と文法の分解・解説

英語表現 意味 文法・補足

That’s それが That is の短縮形

what ~というもの 関係代名詞。「…というもの」と強調する語

a pirate crew 海賊の一船 a(ひとつの)+pirate(海賊)+crew(乗組員=船団)

should be あるべき姿 “~であるべきだ”という規範や理想を表す助動詞表現

📌この構文全体は:

「That’s what ~ should be」=“それこそが~の在り方だ”

という英語でよく使われる定義強調型の構文です。

✅ 別表現(さらに強調したい場合)

“That’s the way a real pirate crew should be!!!”

→ 「本物の海賊団ってのは、そうあるべきなんだ!!!」

ザッツ・ザ・ウェイ・ア・リール・パイレッ・クルー・シュド・ビー!!!

“That’s the true nature of a pirate crew!!!”

→ 「それが海賊団の本質だ!!!」

※「在り方」=“true nature(真の姿・本質)”として捉える応用形。

ザッツ・ザ・トゥルー・ネイチャー・オヴ・ア・パイレッ・クルー!!!

“That’s how a pirate crew is supposed to be!!!”

→ “supposed to be”で「そうであるはずの姿」を表現する丁寧版。

ザッツ・ハウ・ア・パイレッ・クルー・イズ・サポウズド・トゥ・ビー!!!

✅ まとめ

原文の「在り方」は、英語では “should be” や “true nature” を用いて表現できます。

感情を込めた口調にしたい場合は、「That’s what〜!!!」の構文が最もインパクトがあります。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント