潮が引くと、さっきまで海だった場所に細い砂の道が現れて、小さな島まで歩いていけた——そんな体験、ありませんか?

【干潮で現れる砂の道?】『トンボロ現象』って本当にあるの?正しい名前・仕組み・見られる場所までやさしく解説

🔎 3秒で分かる結論

答え:それは『トンボロ(=陸繋砂州【りくけいさす】)現象』です。

島の周りで波の力が弱まる場所に砂がたまり、干潮で“砂の道”が現れる仕組みです。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ風の疑問

- 「干潮で道が出るのは、どうして?(トンボロの“法則”とは?)」

- 「満潮になると消える“砂の橋”って、なぜ消える?(潮位の法則とは?)」

- 「SNSで話題の“奇跡の道”は、偶然?必然?(波と砂の法則とは?)」

このようなことはありませんか?(あるある例)

- いつもは海なのに、干潮の短い時間だけ島まで歩けた。

- 行ってみたら、道がぬれていたり、ところどころ深くてドキッとした。

- 別の日に行くと、道の幅や長さが前回と少し違っていた。

- 写真で見た場所に行ったのに、期待した時間に道が出ていなかった。

この記事を読むメリット

- 仕組みが直感的に分かる(図解イメージで理解しやすい表現に)

- 安全に楽しむコツ(潮位や時間の見方の“基本”)

- よくある誤解の正し方(名前・用語・似た現象との違い)

- 自由研究や旅に使えるネタ(観察ポイントのテンプレ)

この“謎の道”には、ちゃんと名前があります。

次で、身近な物語から正体に迫りましょう。

疑問が浮かんだ物語

海辺で貝殻を拾っていたユウくんは、ふと顔を上げて驚きました。

「さっきまで海だったのに……島まで道ができてる!」

胸がどきどきして、足が前に出そうになります。

なんでだろう?どうして突然“道”が現れたんだろう?

さっきまでなかった道が、「いまだけ通っていいよ」と海に招かれたみたい。

でも同時に、不安と疑問がぐるぐるします。

もし急に道が消えたら? これは本当に安全なの?

どういう仕組みで生まれる“砂の橋”なんだろう?

——この不思議の正体、次の段落で解き明かします。

すぐに分かる結論

お答えします。

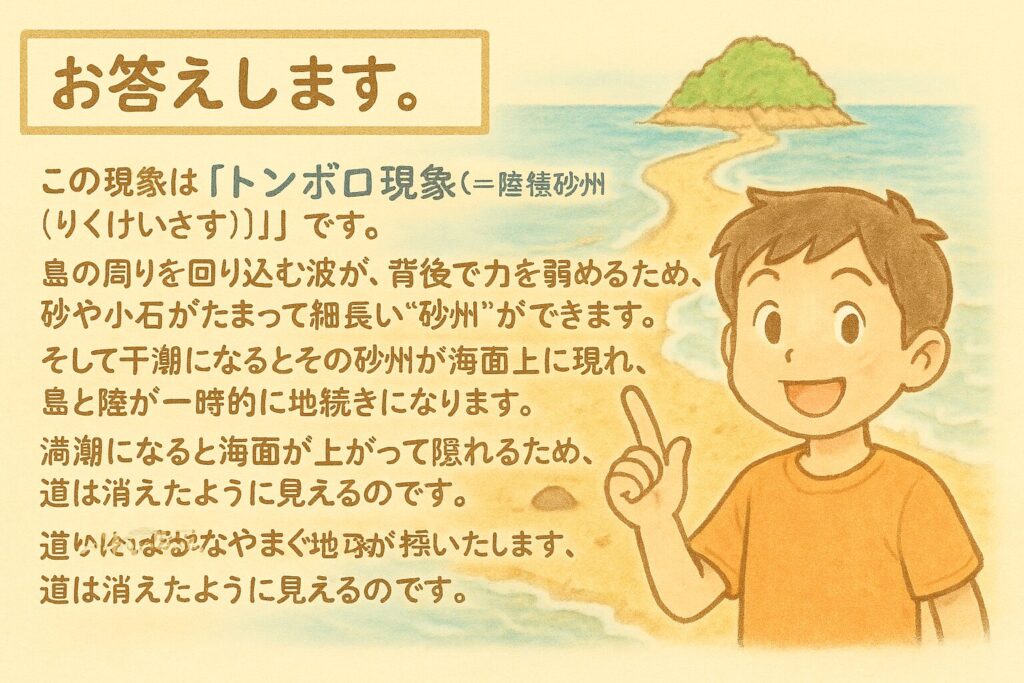

この現象は 「トンボロ現象(=陸繋砂州【りくけいさす】)」です。

島の周りを回り込む波が、背後で力を弱めるため、砂や小石がたまって細長い“砂州”ができます。

そして干潮になるとその砂州が海面上に現れ、島と陸が一時的に地続きになります。

満潮になると海面が上がって隠れるため、道は消えたように見えるのです。

- 噛み砕いていうなら:

**「島が“波よけ”になって、背中側に砂がたまる。干潮で砂の道が顔を出し、満潮で水に隠れる」**というイメージです。

これまでの疑問の解消

- どうして干潮で道が出る? → 水位が下がると、たまっていた砂州が露出するからです。

- どうして満潮で消える? → 水位が上がると、同じ砂州が水面下に沈むからです。

- 毎回同じ道になる? → **波・風・季節で砂のたまり方が変わり、道の幅や高さは日々“微調整”**されます。

- 危なくないの? → 潮の満ち引きのタイミング次第。潮位情報の確認が大切です。

ここまでが“前提の地図”です。

「もっと腑に落ちるしくみや、正しい名称の根拠、見られる場所、注意点と誤解まで知りたい」という方は、

この先の本論でやさしく→深く解説します。

トンボロ=“砂の橋”の理屈を、一緒に見ていきましょう。「砂の道」はトンボロ(陸繋砂州)だと分かりました。

では、この現象は公式にはどう定義され、どんな理屈でできるのでしょう?

さらに、なぜ注目され、どんな価値があるのかも気になります。

次章で、まずは正確な定義と仕組みをやさしく整理し、そのあと注目される理由へ進みます。

『トンボロ(陸繋砂州)現象』とは?

定義

トンボロ(tombolo/トンボロ)=離れた島と陸地を結ぶ細長い“砂の道”(砂州)のこと。

その砂州を日本語で陸繋砂州(りくけいさす)、砂州で陸とつながった島を陸繋島(りくけいとう)といいます。国土地理院は、成り立ちとして砂嘴(さし)の成長型と尖角州(せんかくす)型を挙げています。

参考(英語の定義):ブリタニカ百科も「島と本土をつなぐ砂州/砂嘴」として説明し、**単一トンボロ(1本)や二重トンボロ(2本で潟湖を囲う)**の型に触れています。

“砂の道”ができる2つのパターン

トンボロ(陸繋砂州)は、でき方によって

「砂嘴(さし)型」と「尖角州(せんかくす)型」に分けられます。

それぞれのしくみを、かんたんに説明すると——

砂嘴(さし)の成長型とは?

要点

- 砂嘴(sand spit/サンド・スピット)=沿岸流(えんがんりゅう:岸に沿って流れる海の流れ)が砂を運び、岬の先や湾口から細長くのびる“くちばし状”の堆積地形。

- その砂嘴が沖の島の方向へ伸び続け、ついに島とつながると、陸繋砂州(りくけいさす)=トンボロになります。

- イメージ:「ベルトコンベア(沿岸流)」が砂を運び、先端が“橋”のように島へ近づく → 接続で完成。

かみくだき

- 沿岸流は“岸沿いのベルトコンベア”。

- 風・波が一定方向に卓越するほど一方向へ細長く伸びやすい → 島に届けばトンボロ。

根拠

- 砂嘴の定義(沿岸流で運ばれた砂が静かな水域に堆積)と、到達すると砂州・陸繋砂州になる説明。

- 陸繋砂州は細長い砂州や尖角州の発達で成立する旨(概念枠の確認)。

尖角州(せんかくす)型とは?

要点

- 尖角州(cuspate spit/カスピット、cuspate foreland/カスピット・フォアランド)=浜が三角形(とがった鼻)に海へ張り出す堆積地形。

- 多くは両方向からの沿岸流(波・風向が2系統)が砂を運び寄せて合流し、**三角形の“前浜”**を育てます。

- ときに**沖の島の背後(波が弱まる側)**で発達し、頂点(アペックス)が島に届くと、トンボロになります。

かみくだき

- イメージ:「左右から砂団子を寄せて三角を作る」。

- 島や沖の砂州が波を回り込ませて背後を静穏化 → 砂がたまりやすい → 三角が前へ伸びる → 島にタッチでトンボロ。

ミニ補足(用語の区別で迷わないために)

どちらも最終的に島へ届けばトンボロ——作り方が違うだけで、ゴールは同じです。

砂嘴=細長い“片側へ伸びる腕”。一方向の流れが効くと伸びやすい。

尖角州=“左右から砂を寄せた三角鼻”。両方向の流れや回折で育つ。

語源と読み方

- tombolo(トンボロ)はイタリア語起源。英語でも tombolo を用います(発音目安:トン+ボロ)。

- 英和辞典では「島と本土(または島同士)を結ぶ砂や礫(れき)のバー(細長い堆積帯)」と定義。

どうやってできる?(研究の視点をかみくだき)

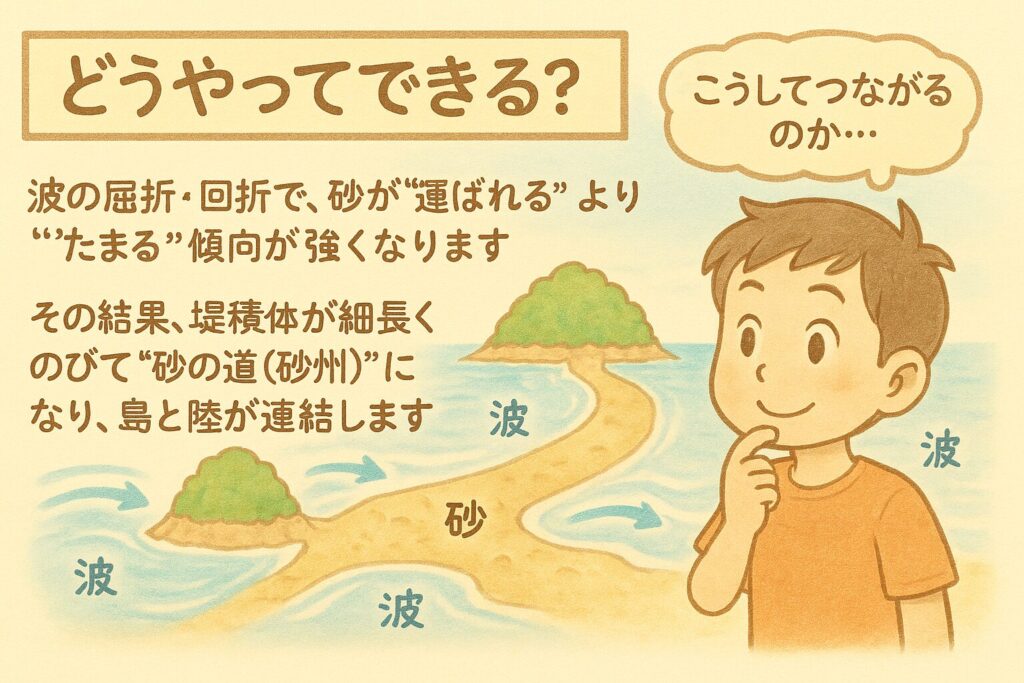

- 波の屈折(くっせつ)・回折(かいせつ)で、島の背後は波の力が弱まりやすい=**砂が“運ばれる”より“たまる”**傾向が強くなります。

- その結果、堆積帯が細長くのびて“砂の道(砂州)”になり、島と陸が連結します。

- 形・幅・高さは、季節風や嵐、長期的な砂の出入りで変化します。

- 代表例:英国シェットランドの**セント・ニニアン島(St Ninian’s Isle)は、長さ約500mで「英国最大級の活動的(今も形が変わる)砂質トンボロ」**として教材・保全の両面で扱われています。

公式や専門用語のかみくだき

- 屈折・回折:波が障害物(島)のある場所で進む向きや強さが曲がる/回り込むこと。

- 沿岸流:岸に沿って流れる砂を運ぶベルトコンベアのような流れ。

- 堆積:砂が“置いていかれて”たまること。

つまり、**「島が波よけ→背後で砂だまり→細長い砂州→干潮で露出」**という順番です。

――次章では、この現象がなぜ注目され、観光・学び・地域にどう活かされているのかを見ていきます。

なぜ注目されるのか?

観光としての魅力と利用

- 干潮の“短い時間だけ”現れる道は一期一会の体験。写真映えだけでなく、潮の読み方を学ぶきっかけにも。

- 安全の基本:潮位表で最干潮(いちばん潮が低い時刻)前後を確認し、戻りの時刻を先に決める/滑りにくい靴で歩く —— 観光案内でも共通して推奨されるポイントです。

(※具体的な潮見の仕方は6章で実用的に解説予定)

学び(フィールド教材)としての価値

- 波→砂の移動→堆積→地形形成という海岸地形“のりしろ”を目で見て実感できます。

- セント・ニニアンのトンボロは、英国の保全指定(SSSI)対象で、「最大級の活動的砂質トンボロ」として教材的価値が繰り返し示されています。

日本での理解と受容(地域資源として)

- 函館では、市街地そのものがトンボロ上に形成された歴史が周知され、地形そのものが景観・まちの物語になっています(地理院の典型地形でも整理)。

「日本三大トンボロ」は厳密にどう捉える?

- 並びとしては、しばしば**函館(北海道)・串本(和歌山県)・甑島【こしきしま】の里町の集落(鹿児島県 )**が挙げられます。

- 位置づけは、**函館市の公式公開ページ(2025年4月2日)**でも「ネット上でそう呼ばれている投稿が見られる」という紹介にとどまり、学術的な“公式称号”ではない通称と整理されています。

――次章では、実生活・旅での活かし方(観察ポイント/潮位の見方/ありがちな誤解と対策)を、具体例ベースで分かりやすく紹介します。

実生活への応用例

🌊潮のリズムを読むことからはじまる

トンボロを安全に楽しむ第一歩は、

潮位表(ちょういひょう)=潮の高さを時間ごとに示した表を読むことです。

ポイントは「最干潮(さいかんちょう)」──

1日のうちで潮がいちばん低くなる時間。

この前後1時間ほどが、“砂の道”が最もはっきり現れるチャンスです。

たとえば**静岡県・西伊豆の堂ヶ島(三四郎島)**では、

町の公式サイトに「潮位100cm以上では道が現れにくい」など、

潮位と出現時間の目安が詳しく案内されています。

必ず現地の最新情報をチェックして出かけましょう。

🏝身近な活かし方(旅・学び・趣味)

- 旅先で:

潮位表をもとに、「砂の道が現れる時間」に合わせて散策。

現れる瞬間は、息をのむほど幻想的です。 - 自由研究に:

「砂の粒の大きさ」「道の幅の変化」「潮の時間差」を記録してみましょう。

小さな観察でも、波・流れ・砂の関係が見えてきます。 - 写真・動画に:

干潮ピークの30〜60分前後は、最も広く写せる時間。

構図を決めて、海が“道を描く瞬間”を切り取りましょう。

📍具体的な場所の例

- 静岡・西伊豆(三四郎島)

「トンボロ体験」が観光の目玉。距離約200m、最大幅30m。

滑りやすい岩場も多いので、滑り止め靴は必須です。 - 鹿児島・甑島(こしきしま)・里(さと)地区

ここは町自体がトンボロの上に立っています。

まち歩きをしながら、地形の“つながり”を感じられます。

🌞メリット(魅力)

- 自然のリズムを体感できる。

潮の満ち引き・波の働き・砂の動きを“実物”で学べます。 - 癒やしと学びの両立。

静けさの中で、足の下に「時間がつくった道」を感じる特別な体験です。

⚠️デメリット/リスクと対策

- 潮位上昇のリスク

干潮を過ぎると、道がすぐに水没することがあります。

行きの時間と戻りの時間を先に決めておくことが鉄則です。 - 足場が滑りやすい

藻やぬれ岩が多いので、滑り止め靴+両手が空く装備が基本。 - 天候による変化

風が強い日や冬季は、潮が十分に引かず道が現れにくいこともあります。

観察テンプレ&潮位(ちょうい) の読み方

観察テンプレ(そのままコピペOK)

- 今日の最干潮(さいかんちょう):_時_分/潮位_cm

- 現地の“出現目安”:_cm 以上は見えにくい/_cm 以下は現れやすい(※現地の公式案内を確認)

- 出発時刻 → 折り返し時刻(必ず決める):_時_分 → _時_分

- 道幅メモ:最狭_m/最広_m(目測でOK)

- 砂の粒:粗め/細かい/混ざる(気付きを一言)

- 足元:乾き/ぬれ/藻(も)あり・滑りやすい

- 写真メモ:撮影位置(陸/島側)・角度・時間

- 危険サイン:うねり強い/風向き変化/水位の上昇が速い

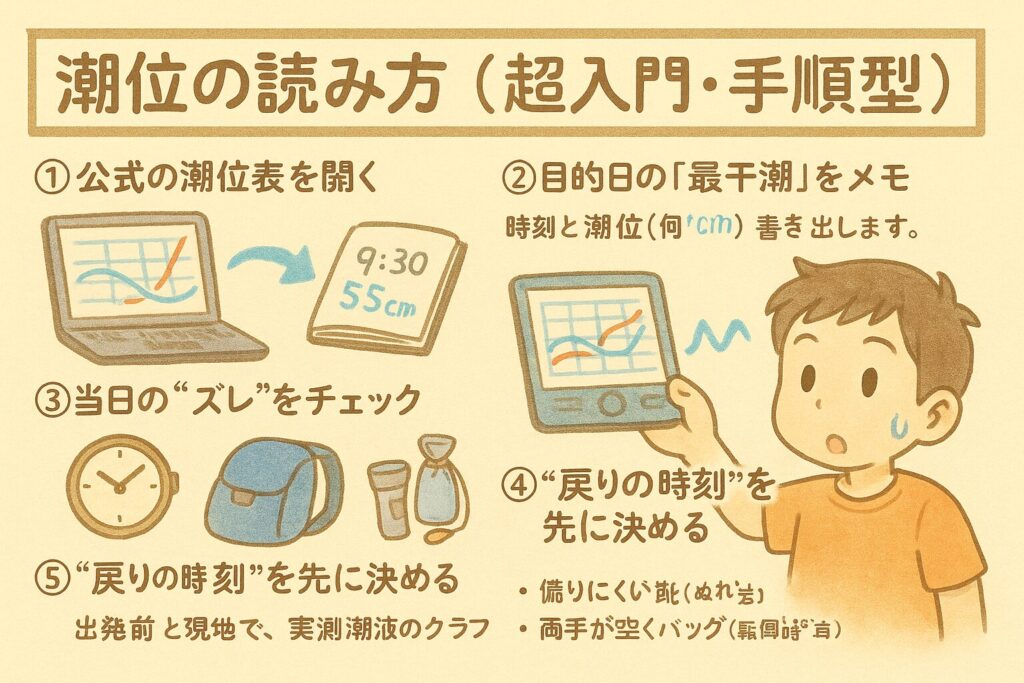

潮位の読み方(超入門・手順型)

1)公式の潮位表(ちょういひょう)を開く

- 行く場所の**自治体・観光協会など“公式”**の潮見表を確認します。

- できれば気象庁の潮位情報(予測や実測のグラフ)も併せてチェック。

- 天文潮位(てんもんちょうい)=月や太陽の引力で計算された予測値

- 実測潮位(じっそくちょうい)=当日の観測値(気圧・風・うねりでズレます)

2)目的日の「最干潮(さいかんちょう)」をメモ

- 時刻と**潮位(何cm)**を書き出します。

- 現地の公式案内に**“出現の目安cm”**があれば、必ず照合しましょう。

例)「〇〇cm以上は見えにくい」「〇〇cm以下は現れやすい」などの表記。

3)当日の“ズレ”をチェック

- 出発前と現地で、実測潮位のグラフを確認。

- 予測より**上げ潮(満ちてくる)**が早い/遅いなどのズレがないかを見ます。

- 風が強い・気圧が低い・うねりがある日は、露出時間が短くなることがあります。

4)“戻りの時刻”を先に決める

- 行きの時間だけでなく、折り返しのリミットを必ず設定(手帳やスマホに固定)。

- 上げ潮に転じたら戻る、をルール化しておくと安全度が上がります。

5)装備チェック

- 滑りにくい靴(ぬれ岩・藻対策)

- 両手が空くバッグ(転倒時の手当てのため)

- 防水袋・小型ライト・笛(夕暮れ・霧・トラブル時の備え)

要点の一行まとめ

「公式の潮見表で最干潮と“出現目安cm”を確認 → 実測潮位で当日のズレを見る → 折り返し時刻を先に決めて安全第一」。

迷ったら今日はやめる判断がいちばん確実です。

潮の読み方と観察のコツが分かれば、次は**「やってはいけない勘違い」と「危険回避の考え方」です。

せっかく現地に行くなら、安全に、正しく楽しむ知識を持っておきましょう。

次は「ありがちな誤解」や「危険な思い込み」をやさしく整理します。

注意点と“ありがちな誤解”

❌誤解①:「モン・サン=ミッシェル=トンボロ?」

世界遺産で有名な**モン・サン=ミッシェル(フランス)は、

潮の満ち引きで道が現れる潮汐島(ちょうせきとう)**です。

かつては砂の堆積でできた“道(堤道/コーズウェイ)”がありましたが、

今は人工の橋でつながれています。

つまり、「似ている景観」ではありますが、

自然の砂州(トンボロ)とは別の成り立ちです。

❌誤解②:「名前はトロンボ?」

正式な名前は**トンボロ(tombolo/トンボロ)**です。

「トロンボ」は誤記で、

**国土地理院(こくどちりいん)**や地学辞典では、

すべて「トンボロ」と表記されています。

❌誤解③:「いつでも歩けるんでしょ?」

いいえ。

トンボロが見えるのは干潮前後の短い時間だけです。

潮の高さは日・季節・天候で大きく変化します。

SNSの写真を見て同じ時間に行っても、

その日の潮位が違えば道は出ないこともあります。

⚠️危険な考え方(やりがち3つ)

- 「行けたから大丈夫」──戻りの潮を見忘れてしまう。

- SNSの時間を鵜呑みにする。

- 子どもやペットを先に歩かせてしまう。

これらは毎年現場で注意喚起される典型例です。

✅安全に楽しむためのチェックリスト

- ① 潮位表を確認:

現地の目安値を見て、最干潮の前後1時間を基本に。 - ② 戻りの時刻を決める:

紙やスマホにメモし、絶対に守る。 - ③ 足元対策:

滑り止め靴+両手フリーの装備。 - ④ 天候が悪い日は中止:

「今日はやめる勇気」が一番の安全。 - ⑤ 保全ルールを守る:

立入制限区域や生態系保護エリアでは、踏み荒らさないよう注意。

誤解を防ぎ、安全を意識することで、

“砂の道”との出会いはもっと深く、もっと心に残ります。

次章では、自由研究や観察に活かせる「観察テンプレ」も紹介します。

おまけコラム

日本と世界の“見やすい”トンボロ

🇯🇵日本のトンボロ ― 身近にある「砂の橋」

北海道・函館(はこだて)

市街地そのものがトンボロの上に築かれた、世界的にも珍しい都市。

**渡島半島(おしまはんとう)と函館山(はこだてやま)**を結ぶ砂州が発達し、現在の「元町」や「ベイエリア」が形成されました。

都市の成り立ちと地形が一体化しており、国土地理院の教材にも登場します。

歩けば“街の骨格そのものが地形の記録”と気づく場所です。

和歌山県・串本町(くしもとちょう)・潮岬(しおのみさき)周辺

本州最南端の町として知られる串本も、陸繋砂州の上にあります。

紀伊大島と本土をつなぐ“橋杭岩(はしくいいわ)”周辺では、波が屈折(くっせつ)・回折(かいせつ)して砂を集め、

まるで自然が造った“砂の堤(つつみ)”のような地形を作ります。

観光地であると同時に、海岸浸食の観察地点としても価値が高い場所です。

鹿児島県・甑島(こしきしま)・里(さと)地区

甑島列島の中でも、里集落は大規模なトンボロ上に立地しています。

左右の湾から運ばれた砂が中央で合流し、平らな“陸の橋”を作っており、

その上に港・学校・住宅が整然と並びます。

地形と人の暮らしが共存する「生活するトンボロ」の典型です。

🌍世界のトンボロ ― “教材”と“遺産”の両側面

イギリス・シェットランド諸島 セント・ニニアン島(St Ninian’s Isle)

英国最大級の活動的トンボロ(active tombolo)。

長さ約500メートル、幅70メートル。

風や波の条件で形が変わり続ける「生きている砂の橋」として、

**ネイチャースコット(英国自然保護庁)**によって保護・調査されています。

地理教育の教材としても定番の事例で、

「波が自然の筆で砂を描く様子」が直に見られる場所です。

フランス・モン・サン=ミッシェル(Mont-Saint-Michel)

潮の満ち引きによって“道が現れる”点でトンボロと混同されがちですが、

実際には**潮汐島(ちょうせきとう)**で、

砂州(さす)の堆積ではなく潮流の変化によって接続と分離が起こります。

近年は人工の橋で接続され、潮流回復プロジェクトが進行中です。

「似て非なる存在」として、比較教材に最適です。

🌊 日本と世界のトンボロの違い

日本のトンボロは「暮らしのにある地形」。

世界のトンボロは「学びと保全の対象」。

同じ現象でも、文化・歴史・立地によってその“意味”が異なります。

私たちの身近なトンボロは、**“自然と人が共に呼吸する場所”**でもあるのです。

ここまでで、“トンボロを巡る世界の風景”を見てきました。

次は、この記事全体のまとめとして――

「私たちはこの現象から何を感じ、どう生かせるのか」を考察します。

まとめ・考察

🌍 まとめ ― トンボロは「自然の会話」

トンボロ(陸繋砂州)は、

波と砂と時間が織りなす“自然の会話”です。

島が波を避け、波が砂を運び、砂が島と陸をつなぐ。

誰かが意図して作ったわけではなく、

自然が数えきれない波の対話を積み重ねた結果、橋のような形が生まれます。

干潮という短い瞬間に現れるその道は、

まさに“地球が息をつくタイミング”を可視化したものなのです。

🧭 考察 ― 「自然×人間」の関係を読み解く

高尚な視点

トンボロの存在は、地形は静止しているようで常に変化していることを教えてくれます。

私たちの街も、観光地も、数千年にわたる波と砂の実験の結果の上に立っています。

防災・沿岸保全・気候変動の研究においても、

トンボロは「砂の移動を読み解く観測地点」として重要です。

自然の造形を理解することは、

“守る”よりも先に、“知る”ことから始まる。

その第一歩が、潮が引く瞬間の一歩なのです。

ユニークな視点

トンボロは、「自然からの期間限定の招待状」。

干潮のわずかな時間だけ、人間は島へ渡る“許可”を得ます。

まるで自然が、「今なら通ってもいいよ」と語りかけてくるようです。

その道を歩くとき、

私たちは無意識に“自然の時間”に合わせて行動しています。

そこにあるのは**調和(ハーモニー)**の感覚――

機械の時間ではなく、潮のリズムに合わせた生き方です。

個人への問いかけ

あなたは、どんな瞬間に「自然とつながっている」と感じますか?

足の裏で波の跡を感じたとき?

砂の上に残った足跡が、次の満潮で消えていくとき?

トンボロは、そんな“儚いつながり”を教えてくれる先生です。

観光や撮影の対象に留まらず、

自然と人との関係を見直すきっかけになる現象といえるでしょう。

この現象をもっと深く知りたい人のために――

次章では、関連する書籍で学びのリソースを紹介します。

“知る”から“感じる”へ。旅を続けましょう。

🌊 まだ気になる疑問、ありますか?

トンボロは見た目以上に奥深く、条件や季節で姿を変える生きた地形です。

よくある質問をまとめました。旅の前や観察の前に、ぜひ参考にしてください。

📘【FAQ:トンボロ(陸繋砂州)でよくある質問】

❓Q1.トンボロって、どんな条件でできるの?

トンボロ(陸繋砂州)は、島の背後で波の力が弱まる場所に砂がたまり、細長い砂州として発達する現象です。

特に、**波の屈折(くっせつ)と回折(かいせつ)**によって、島の裏側に“静かな水域”が生まれると形成されやすくなります。

風向きと潮流が一定方向で安定していることも条件のひとつです。

❓Q2.トンボロは日本のどこで見られる?

代表例は以下の3つです。

- 函館(北海道):都市がトンボロ上に築かれた珍しい例。

- 潮岬(和歌山県串本町):波の屈折による堆積が見られる。

- 甑島(鹿児島県):集落そのものがトンボロ上に立つ。

海外では、イギリスのセント・ニニアン島が有名です。

❓Q3.干潮の時間に行けば、必ず砂の道が見られるの?

いいえ。

潮位(ちょうい:海面の高さ)は、季節や風、気圧、天候によって変化します。

現地観光協会の「潮見表」を確認し、最干潮前後1時間を目安に行動しましょう。

❓Q4.トンボロとモン・サン=ミッシェルは同じ?

似ていますが別の現象です。

モン・サン=ミッシェルは「潮汐島(ちょうせきとう)」であり、砂州の堆積ではなく、潮流による干満で道が現れます。

現在は人工の橋で接続されています。

❓Q5.トンボロは危険なの?どうすれば安全?

安全に楽しむには、次の3つを守りましょう。

1️⃣ 潮位表で最干潮を確認。

2️⃣ 折り返し時間をあらかじめ決めておく。

3️⃣ 滑りにくい靴・両手が空く装備で歩く。

「今日はやめる勇気」も大切です。

❓Q6.自由研究でまとめるなら、どんなテーマがいい?

おすすめテーマ:

- 「潮の満ち引きと砂の道の関係」

- 「1週間の観察でわかる砂の変化」

- 「トンボロの形が日によって変わる理由」

観察テンプレを使い、写真+潮位メモを添えると、より説得力が出ます。

❓Q7.地球温暖化でトンボロはどう変化する?

気候変動により、海面上昇や波のエネルギーの変化が進むと、砂の移動バランスが崩れ、トンボロの形が変化する可能性があります。

実際、世界各地でトンボロの消失や縮小が報告されています。

「いま見える形」は、**地球が変化している“証拠”**でもあるのです。

❓Q8.トンボロは一度できたらずっと残るの?

残りません。

トンボロは「生きている地形」。

風や波、嵐によって形が変わり、数年で形状が大きく変化することもあります。

この“変わり続ける”姿こそが、トンボロの本質的な美しさです。

更に学びたい人へ

―― “本”からトンボロと地形をもっと深く知るために

初学者〜中級者まで段階的に学べる三冊を紹介します。

📘[初学者・小学生にもおすすめ]

『[新版]地球 DVDつき(小学館の図鑑NEO 10)』

著:丸山 茂徳/花輪 公雄/中村 尚/江口 孝雄

🔹 本の特徴

子どもから大人まで楽しめる「地球のビジュアル図鑑」。

プレート運動や火山、海岸地形など、地球の仕組みを豊富な写真とイラストで紹介しています。

DVD映像では「地球の動き」や「波の力による地形の変化」も見られ、

トンボロのような海岸地形の“感覚的理解”に最適。

🔹 おすすめ理由

専門用語を使わず、直感で理解できる構成。

自由研究や親子学習の入門として理想的です。

「どうして砂の道ができるの?」という疑問の出発点にぴったり。

📗[中級者向け]

『自然地理学(第4版)』

著:松原 彰子

🔹 本の特徴

大学・高校で広く採用されている自然地理の標準テキスト。

波・潮流・堆積(たいせき)など、地形をつくる自然エネルギーの働きを体系的に解説しています。

各章末には図・写真・演習問題も収録され、「読む」+「考える」 で理解が深まります。

🔹 おすすめ理由

本記事で紹介した「トンボロ(陸繋砂州)」を物理的・地学的に理解したい人に最適。

海岸地形だけでなく、山・川・風の地形形成にもつながる内容で、

“地球全体の仕組みの中でトンボロを捉えられる”一冊です。

📙[全体におすすめ]

『日本の山と海岸 ― 成り立ちから楽しむ自然景観』

著:島津 光夫

🔹 本の特徴

地形学の視点から「山と海岸の美しさの理由」をやさしく解説した名著。

日本各地の地形を、写真・地図・断面図で丁寧に説明しています。

「海岸線の形には理由がある」「人が住む土地はどう作られたのか」を実感できます。

🔹 おすすめ理由

読みやすい文章と図解で、“自然を見て理解する力”が身につく。

旅行や写真撮影を趣味にしている人にも役立ち、

トンボロを「見る・感じる・語る」三拍子で楽しめる良書です。

🪶 読み方アドバイス

- 「NEO」で ビジュアル理解

- 「自然地理学」で 科学的な仕組み理解

- 「日本の山と海岸」で 現地観察の楽しさ

この順に読むと、トンボロだけでなく地球そのものの“物語”が見えてきます。

📍本で基礎を知ったら、次は現地へ。

「見て・歩いて・潮を読む」ことで、知識が体験に変わります。

🌤 疑問が解決した物語

海辺に立つユウくんは、夕日に照らされた“砂の道”を見つめていました。

さっきまでの不思議と不安が、今は静かな納得に変わっています。

「そうか……この道は“トンボロ”っていうんだ。

波が砂を運んで、島と陸をつないでるんだね。」

ユウくんは足もとに視線を落とし、砂粒をひと握り。

その一粒一粒が、長い時間をかけてここに集まったと想像すると、

ただの“砂の道”が、まるで地球が描いたアートのように思えてきました。

潮の香りの中、彼はふと立ち止まってつぶやきます。

「潮が満ちたら、きっとまたこの道は消える。

でも――自然のリズムに合わせて歩くって、こういうことなんだ。」

その言葉に、小さな決意が宿りました。

これからは“潮の時間”を調べてから海に来よう。

自然をよく知って、無理に踏み込まず、

“見える時間に感謝して過ごす”のが一番安全で楽しい。

海は何も言わず、遠くで穏やかに波を返します。

それはまるで、「よくわかったね」と言っているようでした。

ユウくんは深呼吸をして、笑顔で振り返ります。

「自然の不思議は、怖いことじゃなくて、“知ることで守れること”なんだね。」

──そして彼は、次の干潮の時間をメモ帳に書き込みました。

「またこの道に会いに来よう。今度は家族にも教えてあげよう。」

🌊 教訓と読者への問いかけ

自然の仕組みを知ることは、“危険を避ける知恵”であり、

“感動を深める鍵”でもあります。

あなたなら、次に潮が引いたとき――

どんな“砂の道”を見つけに行きますか?

🌺 文章の締めとして

海の満ち引きのように、私たちの「疑問」もまた寄せては返します。

でも、ひとつの現象の仕組みを知るたびに、

世界の見え方が少しずつ変わっていく――。

それが“学ぶ”ということなのかもしれません。

トンボロ(陸繋砂州)は、ただの砂の道ではなく、

地球が長い時間をかけて描いた“自然の橋”。

潮のリズム、風の力、波の方向……

それぞれが少しずつ関わり合って、

一瞬だけ姿を見せる奇跡の造形です。

そして、その一瞬に立ち会える私たちも、

同じ地球の一部として、自然と共に呼吸しています。

「不思議だな」で終わらせず、「どうしてだろう?」と一歩踏み込むこと。

それが、見慣れた風景を“発見の瞬間”に変える第一歩です。

どうか次に潮風を感じたとき、思い出してください。

その海の奥にも、あなたの足もとにも――

地球のリズムが、確かに息づいている ということを。

注意補足

本記事は、著者が個人で調べられる範囲で、

公的機関や信頼できる事典・自治体情報など一次性の高い情報源を二重チェックして作成しました。とはいえ、地形は季節・気象・人為で変化します。本稿は執筆時点で確認できた範囲の内容であり、他の見解もありえます。

今後の研究・整備で新たな知見が出る可能性も示唆しておきます。

🌅 さらに学びの海へ――

もしこのブログで『トンボロ(陸繋砂州)現象』の不思議に心が動いたなら、

ぜひ次は、より深い文献や専門書の世界へ足を踏み出してみてください。

“砂の道”の奥には、まだ知られていない科学と歴史、

そして、海と風が描く壮大な地球の物語が広がっています。

知れば知るほど、同じ景色がまったく違って見える――

それが、トンボロという現象の本当の魅力です。

あなたの次の一歩が、新しい発見の波を連れてきますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

🌊 最後に

このブログが、あなたの「知る楽しさ」と「自然を敬う心」を

ほんの少しでも育むきっかけになれば幸いです。

次に海を訪れるとき、あなたもぜひ“砂の道”の先にある物語を探してみてください。

コメント