『タラバガニ』の語源は「鱈(タラ)場(ば)」?

『タラバガニの名前の由来とは?』鱈場・ヤドカリ説・旬と食べ方まで徹底解説

年末の特売チラシに「タラバガニ特大サイズ」の文字。家族は「今夜はカニ鍋!」と盛り上がる中、ふと気づきます。

——“タラバ”って、なんで“タラ(鱈)”が入っているんだろう?

この素朴な違和感、あなたにもありませんか。

3秒で分かる結論

結論: 「タラバガニ」の“タラバ”は鱈の漁場=鱈場(たらば)のこと。

鱈がよく獲れる海域で一緒に多く獲れたことから**「鱈場蟹」**と呼ばれるようになりました。

※“カニの王様”といわれますが、分類学的にはヤドカリの仲間です。

今回の現象とは?

- 「“タラバ”とはどうして“鱈場”?」

- 「“カニの王様”なのに、なぜ“ヤドカリ”扱い?」

- 「“鱈場蟹”と“多羅波蟹”、表記が2つあるのはどうして?」

- 「“タラバ”と“アブラガニ”はどうやって見分けるの?」

他にもこのようなことはありませんか?

- ラベルを見てモヤッ:「タラと一緒に獲れるから“タラバ”……で合ってる?」

- 会話でつまずく:「“鱈場蟹”って漢字が気になるけど説明できない」

- 豆知識で悩む:「“カニじゃなくヤドカリ”って本当?どこが違うの?」

- 買い物で迷う:「タラバとアブラガニ、値段も形も似てて選びにくい」

この記事を読むメリット

- 最短で由来がわかる(“鱈場=漁場”という核心をまず提示)

- 会話のネタになる科学的ポイント(ヤドカリの仲間=分類をやさしく理解)

- 買い物で失敗しにくい(基本の見分け方と“誤解しやすい点”を先取り)

この不思議には名前があります。いっしょに確かめていきましょう。

疑問が浮かんだ物語

寒い海風の日、友人との持ち寄り鍋。

大皿に盛られた赤い脚を見て、場が一気に明るくなりました。

「ねえ、“タラバ”ってなんで“タラ”なんだろう」誰かがぽつり。

たしかに、タラは白身魚、タラバは“カニ”。つながりが薄そうで、頭にクエスチョンマーク。

「鱈場蟹って書くの、海の場所のこと?」「でも、本当にそうなのかな……」

胸の中に、ちいさな“もやもや”が灯ります。知れば、もっとおいしく食べられそう。

——そんな不安まじりの好奇心を抱えたまま、私たちは答えを探しはじめました。

すぐに分かる結論

お答えします。

“タラバ”=鱈の漁場「鱈場(たらば)」が語源です。

鱈(タラ)がよく獲れる海域でタラバガニも多く獲れたため、「鱈場蟹」と呼ばれるようになりました。

さらに、見た目はカニでも分類学的にはヤドカリの仲間です(脚のつき方や体のつくりが異なるため)。

噛み砕いて言うと

- 「“タラ”が入る理由」→ “鱈の漁場”だから

- 「“カニの王様”なのにヤドカリ?」→ 見た目と分類は別。系統はヤドカリ側

もっと深く知ると、ラベルの一語が“海の地図”に変わります。

なぜヤドカリなのか、どう見分けるのか、由来はどう定着したのか——

気になった方は、この先の章でいっしょに学びましょう。

❓ タラバガニの名前や特徴に関するQ&A

Q1. タラバガニの「タラバ」は本当に鱈(タラ)が関係しているの?

A. はい。「タラバ」は 鱈の漁場=鱈場(たらば) のことです。

タラがよく獲れる海域でタラバガニも多く獲れたことから「鱈場蟹(たらばがに)」と呼ばれるようになりました。

Q2. タラバガニはカニじゃないって本当?

A. 本当です。分類学的には 異尾下目(いびかもく)=ヤドカリの仲間 に入ります。

見た目はカニに似ていますが、脚の構造(「見えるのは8本+隠し脚2本」)が異なります。

Q3. 「鱈場蟹」と「多羅波蟹」、どっちが正しい漢字?

A. 一般的には「鱈場蟹」が使われます。

「多羅波蟹」は当て字(あてじ)的な表記で、縁起の良い漢字を当てたり、波を連想させる見た目から使われたものです。

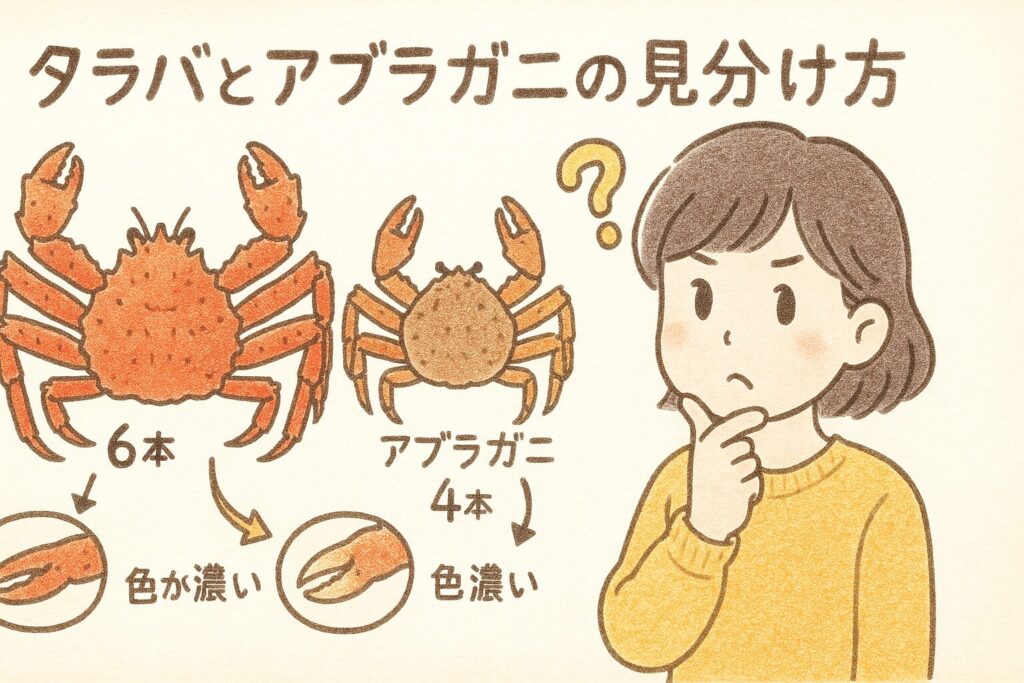

Q4. タラバガニとアブラガニの見分け方は?

A. 甲羅のトゲの数が目安になります。

- タラバガニ=中央に6本

- アブラガニ=中央に4本

ただし個体差や例外もあるため、脚の裏の色(タラバは赤っぽい、アブラは黒っぽい)も合わせてチェックすると確実です。

Q5. タラバガニはどこでよく獲れるの?

A. 日本では北海道(特にオホーツク海)が有名です。

世界ではロシアのカムチャツカ半島やベーリング海などでも漁獲されています。

『タラバガニ』とは?

(定義と概要・語の由来・“タラ”との関係)

◆ タラバガニの基本プロフィール

- 和名:タラバガニ(漢字では 鱈場蟹(たらばがに) または 多羅波蟹(たらばがに))

- 学名:Paralithodes camtschaticus(パラリトデス・カムチャティカス)

👉 英語名は Red king crab(レッド・キング・クラブ)、直訳すると「赤いカニの王様」 - 分類:

「十脚目(じっきゃくもく/エビやカニ全般)」

→「異尾下目(いおうかもく/ヤドカリの仲間)」

→「タラバガニ科」 - サイズ:甲羅(こうら)の幅が 25cm前後、脚を広げると 1m以上になる大きさ

※ 見た目はカニそっくりですが、分類上はヤドカリの仲間です。

◆ “タラバ”の名前の由来

「タラバ」とは “鱈(たら)の漁場(りょうば)”=鱈場(たらば) のこと。

つまり、タラがよく獲れる海域で一緒に多く獲れたことから、**鱈場蟹(タラバガニ)**と呼ばれるようになりました。

👉 水族館や国語辞典でも「タラが獲れる場所で混獲されたから」と解説されています。

つまり、鱈とタラバガニは同じような環境に住んでいるということですね。

◆ 「タラ」ってどんな魚?

「タラ」は 寒い海にすむ白身魚。代表種の「マダラ」は冬の鍋料理でおなじみです。

- タラは 北太平洋やオホーツク海の深めの海に多く生息

- **寒い海底(大陸棚:たいりくほう)**でよく獲れる

- 日本では北海道周辺が有名な漁場

一方で、タラバガニも 同じように冷たい北の海を好むため、タラを狙った漁師の網に一緒に入ることが多かったのです。

その結果「タラ場(鱈場)で獲れるカニ=タラバガニ」となりました。

◆ 研究や事例

- 辞典や語源辞典に「鱈の漁場が語源」と明記

- 水族館の解説:鱈の漁場で獲れることから「鱈場ガニ」と呼ばれる

- 資源研究:アラスカの「ブリストル湾」などで、タラバガニの分布や漁獲を予測する研究が進行中

👉 ただし、名前を誰が最初に付けたかは記録が残っていません。

「鱈場」という漁業用語が自然に広がり、カニの名前に定着したと考えられています。

なぜ注目されるのか?

(背景・重要性・市場・見分け)

◆ 言葉としての面白さ

「タラバ=鱈場」という漁業の専門用語が、いまも食卓の名前として残っています。

つまり、ラベルにある「タラバガニ」という文字は、**海と生活をつなぐ“言葉の化石”**なのです。

◆ 世間での受け止め方

- 水族館:展示や解説で「カニに似ているけどヤドカリの仲間」として紹介される

- 教育番組や本:子どもも楽しめる「びっくり豆知識」として人気

👉 驚きと学びが両立するため、話のタネとしても注目度が高いのです。

◆ タラバガニの名産地と世界の漁業

- 原産地:北太平洋(ベーリング海・オホーツク海・カムチャツカ半島沿岸)

- 移入の歴史:旧ソ連が1960年代にバレンツ海(北極圏)へ持ち込み、現在はノルウェー沿岸でも定着

- 主な漁獲国:ロシア、アメリカ(アラスカ)、ノルウェー

👉 世界では「レッドキングクラブ」として流通し、贈答品や高級食材として扱われています。

◆ 漁の方法

- カニ籠(ポット)漁が基本

👉 金属や木で作られた大きな“カゴ”を海に沈め、エサで誘って獲る - アラスカでは資源保護のため規格やルールが厳しく決められている

◆ 現代的な市場事情

- アラスカ・ブリストル湾では資源減少のため、2021〜22年は禁漁に。その後2023年から一部再開。

- ノルウェーでは輸出量が過去最高を更新。アメリカや香港などが大きな市場。

- 日本では年末の鍋需要や贈答品として特に人気。

👉 漁獲制限や国際情勢で価格が大きく変わるため、ニュースにもたびたび登場します。

◆ 似ている仲間との見分け方(タラバ vs アブラガニ)

- 甲羅の真ん中のトゲ(突起)

👉 タラバガニは 6本

👉 アブラガニは 4本 - 脚の色や裏側の色素も判断材料に

ただし「例外」もあるため、ひとつの特徴だけで判断しないことが大切です。

この章のまとめ

タラバガニは、

- 鱈の漁場で多く獲れたことが名前の由来

- 世界的な高級食材として流通

- 資源管理や国際情勢とも直結する存在

……という理由から、ただの「おいしいカニ」以上に、社会・文化・経済に広がりを持つ存在なのです。

🍽 タラバガニの旬とおいしい食べ方

(実用パート:買い方・解凍・調理・保存のコツ)

◆ まず知っておきたい「旬(しゅん)」の考え方

- 基本の感覚:タラバガニは寒い季節ほど身が締まりやすい食材です。

- 産地とルールで差が出る:国や海域ごとに禁漁・解禁の時期が違うため、店頭には冷凍(れいとう)ボイル品が通年で並ぶことも多いです。

- ラベルを見る:**原産国・加工地・加熱の有無(生/ボイル)**をチェック。ここが味の方向性を決めます。

メモ:「旬」は**“その海域・その年の条件”で揺れます。産地表示と入荷時期**が“今の旬”のヒントです。

◆ 買うときの基礎知識

- 生(なま):加熱していない。鍋・蒸しに向く。鮮度と扱いが大事。

- ボイル:すでに茹(ゆ)でてある。焼く・温めるだけで手軽。

- 冷凍:品質が安定。ドリップ(解凍時に出る液)対策で味が変わります。

- 部位(ぶい):

- 脚(あし):食べ応え◎

- 爪(つめ):濃い旨味

- 肩(かた):ほぐし身に最適

迷ったら:**「ボイル脚」+「肩」**の組み合わせが失敗しにくく、鍋・焼き・サラダまで回せます。

◆ 失敗しない解凍(かいとう)のコツ

解凍で味が決まる、と言っても過言ではありません。

- 低温でじっくり

冷蔵庫(2〜5℃)で半日〜一晩。急ぐとドリップが出て旨味が逃げます。 - 直流水は短時間だけ

真空パックなら袋ごと流水で表面だけ温度を上げ、その後は冷蔵庫で仕上げ。 - キッチンペーパー+バット

受け皿(バット)+ペーパーで出てくる水分を吸わせる→身が水っぽくなりにくい。 - ボイル品は“温めすぎない”

すでに加熱済み。再加熱は短時間が鉄則(パサつき防止)。

用語メモ:ドリップ=解凍で出る赤い液。**旨味成分(アミノ酸等)**を多く含むため、出しすぎ注意。

◆ 調理の基本スタイル(かんたん&定番)

味付けは“薄め”から。塩味が乗っていることが多く、足し算より引き算の味付けが成功率高めです。

- 浜ゆで風(はまゆで)

ボイル品なら湯通し 30秒〜1分で温めるだけ。生なら海水程度の塩分(約3%)で短時間ゆで。 - 焼きガニ

殻ごとオーブントースター/グリルへ。表面がふっくらしたらOK。焼きすぎは禁物。 - 蒸し

強めの蒸気で5〜7分(部位・量で調整)。水分を保ちつつ温められ、失敗が少ない。 - カニ鍋

だしは昆布(こんぶ)+薄口しょうゆ少々など“透明感のある味”。最後に入れて温める程度が身割れ防止。 - ほぐし身アレンジ

酢の物・サラダ・茶碗蒸しは定番。マヨはごく少量で旨味をマスクしない。

目安:ボイル脚の再加熱は**“中まで温かければ勝ち”**。グツグツ厳禁です。

◆ 風味が生きる“ひとさじの工夫”

- 殻でだし:殻+水+しょうが薄切りを弱火で10分→澄んだコハク色のだし。鍋の追いだし・雑炊に。

- 香り:柚子(ゆず)皮・すだちを仕上げにひとかけ。塩味と甘みが立ちます。

- 温度:熱すぎず、ぬるすぎず。45〜55℃帯が甘みを感じやすい体感ゾーンです(目安)。

専門メモ:甲殻類の甘みは遊離アミノ酸由来。加熱しすぎで水分が抜けると甘みの感じ方が弱くなりがち。

◆ 保存の考え方

- 食べ切り推奨:解凍後は当日〜翌日まで。

- 再冷凍は不可:食感・風味が劣化。どうしても余る場合は**“加熱してから”小分け冷蔵**。

- 匂い移り対策:密閉容器+冷蔵の強い位置(扉側は温度ブレ大)。

◆ 「あるある」失敗とリカバリー

- 水っぽい → 次回は低温解凍+ペーパー吸水。今は軽く焼く/蒸すで水分を飛ばす。

- しょっぱい → 湯通し短時間で表面の塩分を落とす。レモン・酢でバランス調整。

- パサつく → 再加熱を短く。蒸しに切り替えると復活しやすい。

◆ ミニ・チェックリスト(買う前5秒)

- 原産国/加工地(味の方向性)

- 生/ボイル(使い先)

- グレーズ(氷膜)の状態(冷凍保護)

- 殻の割れ・黒ずみ(酸化・劣化のサイン)

- 部位の比率(脚だけ?肩多め?料理プランに合う?)

◆ 用語のさくっと辞書

- グレーズ:冷凍品の表面にかける薄い氷の膜。乾燥や酸化を防ぐ保護コート。

- ドリップ:解凍時に出る液。旨味が溶け出すので低温解凍が有利。

- 生/ボイル:未加熱/加熱済み。ボイルは温めすぎないのがコツ。

ここまで読めば、“買う→解凍→調理→保存”のつまずきが減り、

タラバガニの甘み・香り・食感を最大化できます。

次に売り場で出会ったとき、**ラベルの数行が“おいしさの地図”**に見えてくるはずです。

実生活への応用例

タラバガニの知識は、「へえ!」で終わらず、実生活にも役立ちます。

会話のネタから買い物のコツまで、すぐに使える知識をまとめました。

◆ 会話のネタに

鍋を囲んでいるとき、こんな一言を添えてみましょう。

「“タラバ”って、鱈(タラ)の漁場(りょうば)って意味なんだよ。漢字では“鱈場蟹”って書くらしいよ。」

ちょっとした豆知識で、場の空気が和やかになります。

◆ 豆知識で場を盛り上げる

さらに会話を広げたいなら……

「実はタラバガニって、見た目はカニだけど“ヤドカリの仲間”なんだよ。脚は“見えてる8本+隠れた小さな2本”で10本あるんだって。」

「えっ、本当!?」と驚かれること間違いなし。

◆ 賢いお買い物のコツ

スーパーや市場で迷ったときに役立つのが タラバとアブラガニの見分け方 です。

- 甲羅の真ん中のトゲの数

👉 タラバガニは 6本

👉 アブラガニは 4本 - 脚の裏側の色素

色が濃いか薄いかも目安になります。

ただし、個体差や損傷もあるため、ひとつの特徴だけで判断しないことが大切です。

◆ メリットとデメリット

- メリット

- ラベルや名前の意味が分かる

- 会話や教育の場で役立つ

- 買い物で間違えにくい

- デメリット

- ネット上には「殻場(からば)説」などの俗説が混ざっている

- 出典を確認しないと誤解しやすい

👉 知識を使うときは、「辞典」「水族館」「市場公式サイト」など信頼できる情報源を確認しておきましょう。

注意点・誤解されがちな点

タラバガニには、いくつか 誤解されやすいポイント があります。

◆ 誤解①:「殻場(からば)」由来説

一部では「カニの殻が積もった場所(殻場)が語源」と紹介されることがあります。

しかし主要辞典や水族館の解説は、鱈場(タラの漁場)由来を正しいとしています。

👉 「殻場説」は俗説であり、学術的な裏付けは弱いのです。

◆ 誤解②:「カニの王様=本当のカニ」

「カニの王様」と呼ばれるため、**“カニ(短尾下目:たんびかもく)”**と誤解されがちです。

しかし、分類学的には 異尾下目(いおうかもく)=ヤドカリの仲間。

👉 見た目と分類は別物、という点が誤解を生みます。

◆ 誤解③:「トゲ数だけで見分けられる」

市場でよく言われるのが「トゲ6本ならタラバ!」という見分け方。

ただし実際には……

- 個体差

- 甲羅の損傷

などにより、必ずしも当てはまりません。

👉 脚の色や裏側の模様もチェックすることが大切です。

◆ なぜ誤解が生まれるのか

- 「王様」というキャッチコピーが先行する

- 近い姿の仲間(アブラガニなど)がいる

- インターネット上で俗説が拡散する

👉 誤解を防ぐには、「複数の根拠を確認する」習慣を持つのが安心です。

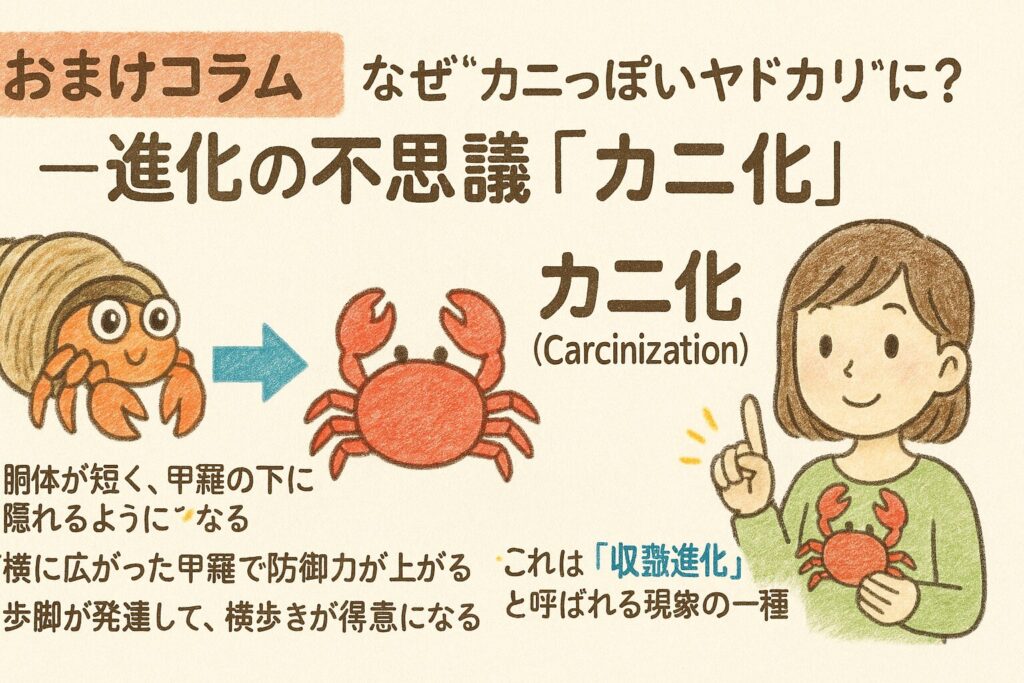

おまけコラム

なぜ“カニっぽいヤドカリ”に?

──進化の不思議「カニ化(カニか)」

◆ 驚きの事実

タラバガニは「見た目はカニ」でも、分類上はヤドカリの仲間です。

では、なぜこんな“カニそっくり”の姿になったのでしょうか。

◆ カニ化(Carcinization:カーシニゼーション)とは?

「カニ化」とは、ヤドカリの仲間が進化の過程で“カニのような体型”に近づく現象のこと。

- 胴体が短く、甲羅の下に隠れるようになる

- 横に広がった甲羅で防御力が上がる

- 歩脚(ほきゃく/歩く脚)が発達して、横歩きが得意になる

👉 これは「収斂進化(しゅうれんしんか)」と呼ばれる現象の一種。

異なる生物が、似た環境で暮らすうちに同じような形に進化していくことを意味します。

◆ カニ化の仲間たち

- タラバガニ

- ハナサキガニ

- イバラガニ

どれも「見た目はカニ」ですが、実はヤドカリ系統。

「ヤドカリなのにカニっぽい」という不思議な姿は、進化学でも注目されるテーマです。

では、タラ(鱈)はどうなの?

ここでよく出る疑問が、

「同じ漁場にいるタラ(鱈)はカニ化しなかったの?」というもの。

答えはシンプル。

タラは魚の仲間だから、カニ化の対象外 なのです。

- タラ(鱈)=脊椎動物(魚類)、背骨を持つ。

- タラバガニ=無脊椎動物(甲殻類)、殻と脚で体を支える。

👉 つまり「魚」と「甲殻類」という進化の出発点が全く違うため、

タラにはカニ化が起こりえません。

🔹 同じ場所にいた“縁”でつながった

それでもタラとタラバガニは、

寒い海の“鱈場(タラの漁場)”で一緒に獲れたという共通点があります。

魚のタラと、甲殻類のタラバガニ。

進化の道は別々でも、漁師の網の中では一緒。

だからこそ名前に「鱈場」が残り、

食卓ではどちらも“冬のごちそう”として親しまれるようになったのです。

👉 進化の歴史と食文化が交差する、不思議で面白い話。

「カニの王様はヤドカリの仲間」

「タラと一緒に獲れるからタラバ」

そう語れば、きっと会話も盛り上がりますよ。

◆ 漢字表記の違い

- 鱈場蟹(たらばがに):鱈の漁場が語源。もっとも一般的で辞典にも載る表記

- 多羅波蟹(たらばがに):当て字的な表記。縁起や見た目を意識して使われたもの

👉 学術的・正式には「鱈場蟹」が標準です。

ちなみに、「多羅波蟹(たらばがに)」という表記。

これは、縁起や見た目を意識した当て字 です。

- 多(た) … 豊かさ、たくさんを意味して縁起が良い。

- 羅(ら) … 美しい布や漁網を連想させる。

- 波(ば) … 海の波を象徴し、海の幸をイメージさせる。

この三文字が合わさることで、

「豊かな海に広がる波の幸」という

華やかで縁起の良い言葉になります。

見た目とのつながりもあります。

赤く大きな脚は「羅(布)」を広げたように見え、

甲羅の力強さは「波」の荒々しさを連想させます。

つまり「多羅波蟹」という字は、

祝いの席にふさわしい縁起物としての魅せ方 だったのです。

👉 まとめると、タラバガニは

- “カニ化”によってカニのように見えるヤドカリの仲間

- 正式由来は「鱈場」だけど、文化的には「多羅波蟹」とも表記された

という二重の“面白さ”を持っています。

知れば知るほど、食卓の会話が弾む存在ですね。

✅ まとめ・考察

タラバガニの“タラバ”は、

鱈(タラ)の漁場=鱈場(たらば) に由来することがわかりました。

タラと同じ寒い海で一緒に獲れることから、

その名が食卓にも伝わったのです。

そして驚くべきことに、

タラバガニは“カニの王様”と呼ばれながら、

生物学的には ヤドカリの仲間。

進化の中で「カニ化(かにか)」という現象によって、

本来はヤドカリ系統でありながら“カニのような姿”へ近づきました。

同じ漁場にいるタラとは、まったく違う進化の道を歩んでいたのです。

また、「鱈場蟹」だけでなく

「多羅波蟹」 という当て字が使われることもありました。

そこには「多=豊か」「羅=網や布」「波=海」という、

めでたさや美しさを重ねる日本的な言葉の工夫が込められています。

名前ひとつをとっても、

科学と文化、暮らしの知恵が折り重なっているのです。

📝 考察

タラバガニの名前や正体を知ると、

ただ「高級なカニ」という存在ではなく、

海と人との歴史、進化の不思議、言葉の文化 を映す鏡のように見えてきます。

- 由来を知れば買い物での迷いが減り、

- 進化を知れば会話のネタになり、

- 表記を知れば文化の奥深さを感じられる。

知識は食卓を豊かにし、

同じ一杯の鍋でも“味わい”が変わるのです。

👉 あなたなら、この「タラバガニの物語」を、

どんな場面で話したいですか?

食卓で、家族との会話で、友人との雑談で──。

小さな疑問から広がる知識が、

日常をもっと楽しくしてくれるはずです。

📚 更に学びたい人へ

今回の記事で「タラバガニの語源」「ヤドカリの仲間という驚き」「カニ化(カニのように進化する不思議)」に興味を持った方へ。

もっと深く学べる実在の書籍を3冊ご紹介します。

🦐 初学者におすすめ

『エビはすごい カニもすごい―体のしくみ、行動から食文化まで』

著者:矢野 勲

📖 本の特徴

- エビやカニの「体の仕組み」や「行動」を、専門知識がなくても理解できるように解説。

- 難しい用語を避け、イラストや比喩で説明しているので読みやすい。

- 「なぜカニは横歩きするのか?」「ヤドカリとカニはどこが違うのか?」といった身近な疑問に答えてくれる。

💡 おすすめ理由

タラバガニが“ヤドカリの仲間”である理由をわかりやすく学べる入門書。

カニ化(カニのような形に進化する現象)の基礎理解にもつながります。

🦀 中級者におすすめ

『日本産 淡水性・汽水性エビ・カニ図鑑』

著者:豊田 幸詞

監修:駒井 智幸

写真:関 慎太郎

📖 本の特徴

- 日本に生息する 淡水性(たんすいせい=川などの水に棲む) と

汽水性(きすいせい=川と海が混じる環境に棲む) のエビやカニを166種類も掲載。 - 写真が豊富で、形の違いを直感的に理解できる。

- 分布や生態(生活の仕方)についても詳しく解説。

💡 おすすめ理由

市場で見かけるタラバガニや近縁種(アブラガニなど)の見分け方を理解する力を養えます。

「もっと詳しく比べたい!」という方にぴったりの図鑑です。

🌊 全体におすすめ

『海辺でカニを探す図鑑 ― 天草のカニ類144種の名前と特徴が写真でわかる』

著者:吉﨑 和美

📖 本の特徴

- 熊本・天草を中心に、海辺で見られるカニ144種類を収録。

- 写真がとても豊富で、色や形、習性がひと目でわかる。

- 専門書というよりも「フィールド観察の相棒」といえる親しみやすい本。

💡 おすすめ理由

実際に海辺に出かけてカニを観察したくなる一冊。

子どもと一緒に読んでも楽しめるので、家族や友人と“生き物探し”を楽しみたい方におすすめです。

👉 3冊を合わせて読むと、

- 入門(矢野さんの本) → 「なぜ?どうして?」に答える基礎知識

- 中級(図鑑) → 種類や特徴をしっかり理解

- 実体験(海辺で探す図鑑) → 実際に観察して確かめる

という流れができ、学びと体験の両方を楽しめます。

✨ タラバガニをきっかけに、進化や文化、食の背景まで広がる学びの世界。

本を手にすれば、食卓のカニが“研究の入り口”に変わるかもしれません。

🔖 疑問の解決した物語

鍋がぐつぐつ煮えた頃、私はみんなに話しました。

「調べてみたら、“タラバ”は“鱈の漁場(たらば)”からきているんだって。

タラ(鱈)がよく獲れる場所で、このカニも一緒にたくさん獲れたから“鱈場蟹(たらばがに)”って書くんだよ。」

友人たちは「へえ!知らなかった!」と目を丸くし、食卓が一気に明るくなりました。

子どもは「しかもヤドカリの仲間なんだって!」と、脚のつき方を指で数えながら大興奮。

ただのごちそうだったタラバガニが、知識を通じて“物語を持つ一皿”に変わった瞬間でした。

知ることは、味わいを深めるスパイスであり、会話をもっと楽しくする調味料でもあるのです。

📝 教訓

- 何気ない違和感も、調べてみると「発見」に変わる

- 名前の由来を知ると、食卓の一品にも歴史と物語が宿る

- 知識は人と人をつなぎ、場を豊かにする力を持っている

❓ 読者への問いかけ

もし、あなたがスーパーの鮮魚コーナーで「タラバガニ」というラベルを見かけたら——

「これ、“鱈場(たらば)”が語源なんだよ」と、誰かに話してみませんか?

その一言がきっかけで、会話が広がり、笑顔が増えるかもしれません。

🎯 ミニ課題

次に市場やスーパーに行ったとき、ぜひこんなことを試してみてください。

- ラベルに「鱈場蟹」と漢字で書かれているものを探してみる

- タラバガニとアブラガニを見比べて、甲羅のトゲの数を観察してみる

- タラバガニ=6本

- アブラガニ=4本

(※例外もあるので脚の裏の色なども見てみてください)

- 家族や友人に「実はヤドカリの仲間なんだよ」とクイズのように出してみる

観察や会話を通じて、今日の買い物や食卓がちょっとした“フィールドワーク(観察体験)”に変わります。

✨ ブログ記事の締め

タラバガニの名前の由来を追いかける中で、

「鱈場(たらば)」という漁場に結びついた言葉の歴史や、

見た目はカニでも“ヤドカリの仲間”という進化の不思議を知ることができました。

ただの一皿のごちそうが、

漁業・言葉・進化のストーリーを映し出す“学びの入り口”になる。

そんな体験を、きっとあなたも味わえたのではないでしょうか。

次にタラバガニを食卓で見かけたとき、

ぜひ誰かに「これ、鱈場で獲れたから“タラバガニ”って言うんだよ」と話してみてください。

その一言が、食卓をもっと温かく、知的に彩ってくれるはずです。

🔎 最後にひとつ大切なお知らせ。

この記事は、著者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる辞典や水族館、専門的な資料をもとにまとめていますが、

研究は日々進み、新しい知見が加わることもあります。

今回の内容は一つの「学びの入り口」として参考にしていただければ幸いです。

📖 今回の記事で少しでも興味が湧いたなら、

どうぞ“知の鱈場(たらば)”に足を運んでみてください。

本や資料という海には、まだまだ豊かな発見が眠っています。

あなた自身の網で掬い上げれば、

もっと深く、もっと広く、学びの世界が広がるはずです。

🦀 「タラがよく獲れる漁場=鱈場」で生まれたタラバガニの名のように、

学びもまた、探す人の前に“たらば(多くの場)”広がっています。

ぜひ、あなた自身の“学びの鱈場”を見つけてみてください。

🌊 食べて美味しいだけでなく、調べて面白い。

それが“タラバガニ”という存在の魅力なのかもしれません。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

——あなたの学びも、今日ここで「たらば(多くの場)に」広がっていきますように。🦀

コメント