“時間がない”が力になる?『タイムプレッシャー(時間的圧力)』の使い方と注意点

“時間がない”が力になる?『タイムプレッシャー』の使い方——締切の心理学×ポモドーロ×逆U字で、速く・正確に仕上げる

退勤10分前、たまっていたメール返信がなぜか最速で片づく——そんな経験はありませんか?

この“ラストスパートの集中”には、ちゃんと心理学的な理由があります。

3秒で分かる結論

- 時間を区切ると集中は上がりますが、強すぎる締切はミスを増やします。

- 難しい作業ほど“ゆるめの制限”+見直し時間を別枠に取るのがコツです。

(基礎理論:Yerkes–Dodsonの法則、スピードと正確さのトレードオフ。

今回の現象とは?

ふしぎ。

連休最後の日などには、やり残した課題がいつもよりも早くこなせている気がします。ナンデ?

このようなことはありませんか?(あるある例)

- 締切前夜だけ集中が途切れない。

- 退勤時刻が近いほどメール返信がキビキビ進む。

- 図書館の閉館30分前、読書メモが一気に進む。

- テスト前日、机回りの片づけまで完了してしまう。

この記事を読むメリット

- ストレスを増やさずに集中力を引き出すコツがわかります。

- やり切る仕組み(時間設計・見直し手順・自分に合う強度)の作り方が学べます。

よくある疑問をキャッチフレーズ風に

- 「ドキドキが力になるのはなぜ?」——Yerkes–Dodsonの法則とは?(中くらいの緊張が最も成果を出す)

- 「急ぐとミスるのはなぜ?」——スピードと正確さのトレードオフとは?(**速さ↑で正確さ↓**になりやすい)

- 「自分で締切を決めると続くのはなぜ?」——自己決定理論とは?(自律性が動機づけを支える)

- 「“ポモドーロ”って本当に効くの?」——短い締切+休憩の技法とは?(公式に体系化された時間管理法)

用語メモ|Yerkes–Dodsonの法則 ポモドーロ・テクニック

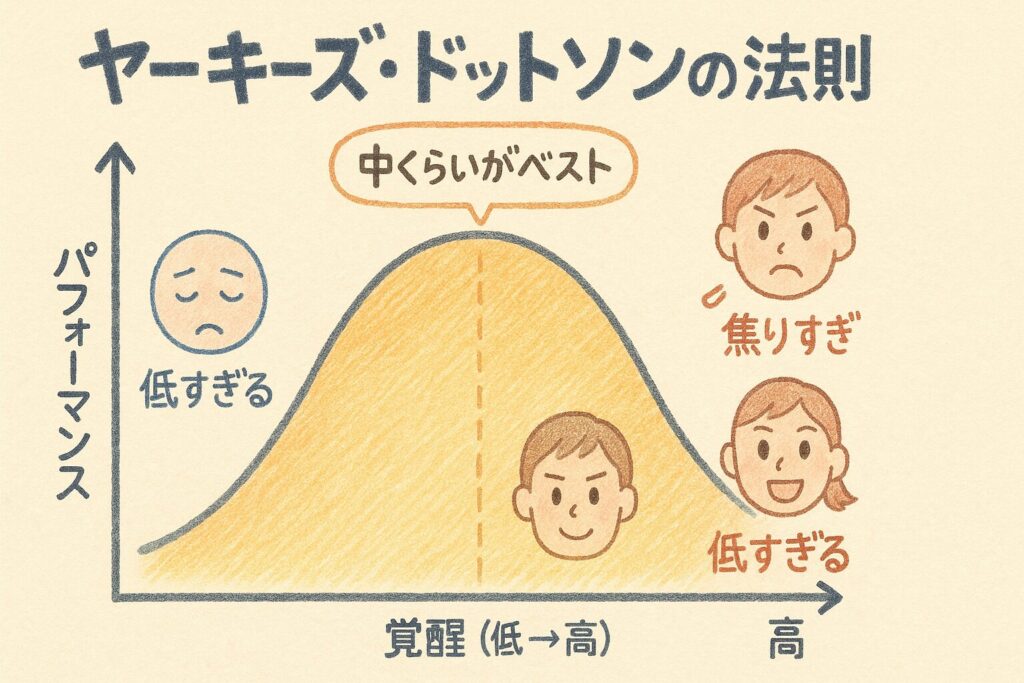

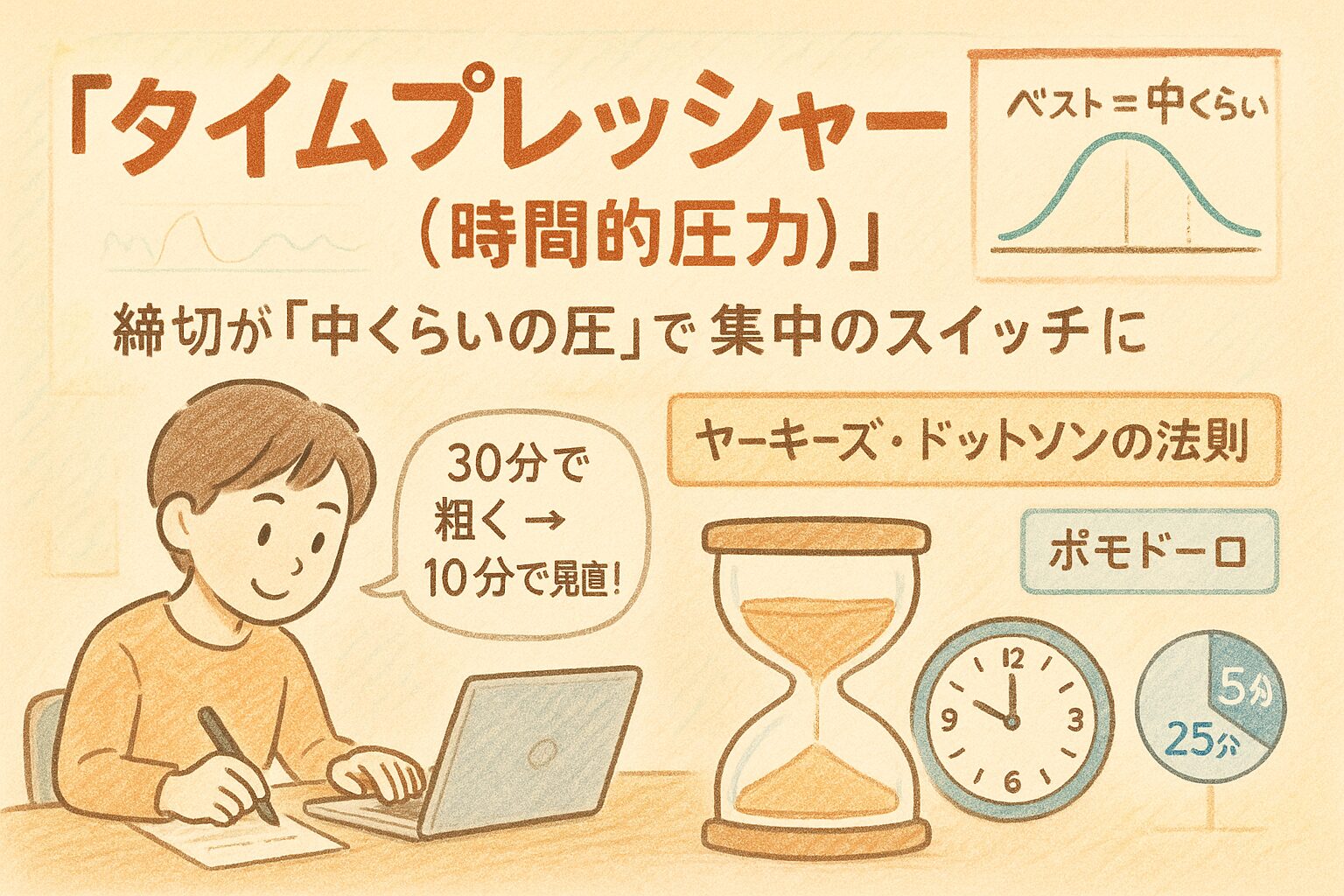

Yerkes–Dodsonの法則

日本語では一般に「ヤーキーズ・ドットソン」と表記されます。覚醒(緊張)とパフォーマンスの関係は“逆U字”になり、ほどよい緊張で成績が最も良く、低すぎても高すぎても落ちるという経験則です。難しい課題ほど、最適な緊張水準は低めになります。

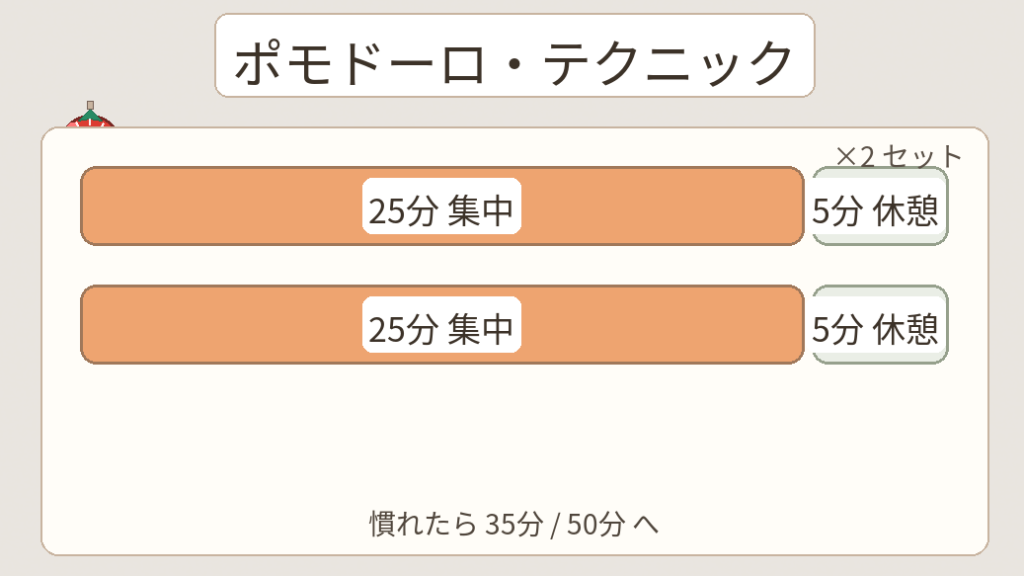

ポモドーロ・テクニック

1980年代にフランチェスコ・チリロが考案した**「25分集中+5分休憩」**を1セットにする時間管理法。トマト型キッチンタイマー(伊語:pomodoro=トマト)に由来します。短い時間制限で軽いタイムプレッシャーを作り、休憩で過度な緊張を抑える設計です。

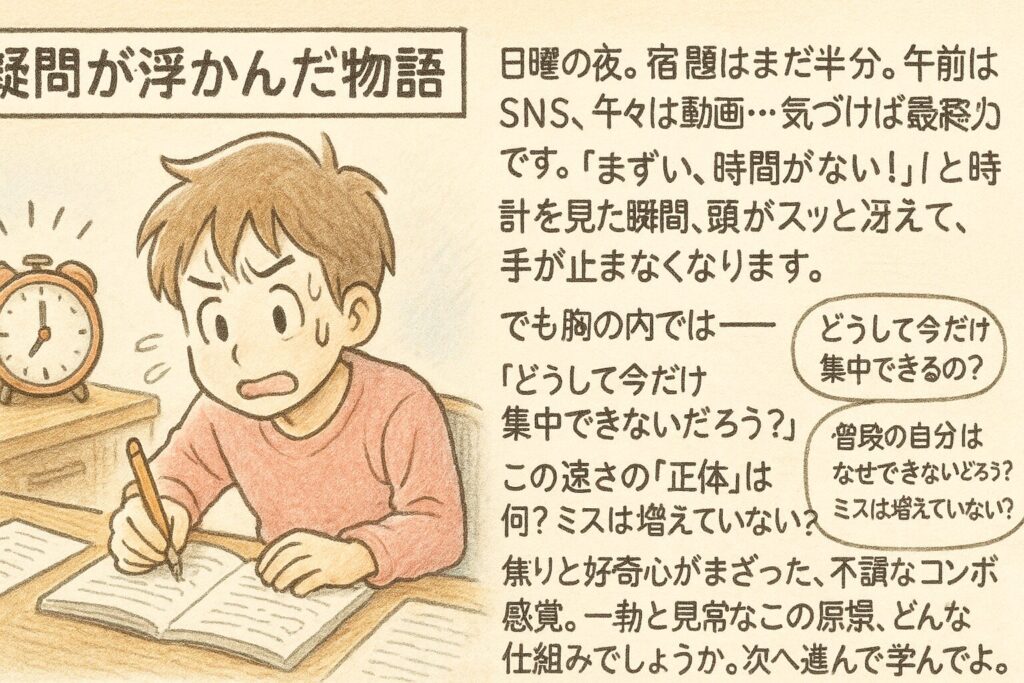

疑問が浮かんだ物語

日曜の夜。宿題はまだ半分。午前はSNS、午後は動画……気づけば最終日です。

「まずい、時間がない!」と時計を見た瞬間、頭がスッと冴えて、手が止まらなくなります。

でも胸の内では——

「どうして今だけ集中できるの?」

「普段の自分はなぜできないんだろう?」

「この速さの“正体”は何? ミスは増えていない?」

焦りと好奇心がまざった、不思議なコンボ感覚。

——意外と身近なこの現象、どんな仕組みでしょうか。次へ進んで学んでいきましょう。

すぐに分かる結論

お答えします。

この現象は**「タイムプレッシャー(時間的圧力)」**によるものです。時間が少ないと感じることで覚醒度(ドキドキ度)が上がり、集中とスピードが一時的に高まるのです。いっぽうで、強すぎる圧力はミスを増やすため「ちょうどいい強度」に調整する必要があります。

噛み砕いていうなら

時間を区切るとスイッチが入る。 ただし、締めつけすぎると品質が落ちる——だから難しい作業ほどゆるめに、見直し時間は別枠に。

(根拠:最適覚醒の逆U字とスピード—正確さのトレードオフ。)

ここまでに生まれた「なぜ時間がないと集中できるのか?」という疑問に対しては、骨格となる答えは見えてきました。

「では、このタイムプレッシャーをどうすれば安全に、しかも効果的に活かせるのか?」

——その答えを探るために、次の章では実践のステップ・注意点・応用方法を、心理学のエビデンスとともに整理していきます。

“時間の切れ目が力のスイッチになる”という視点で見てみると、タイムプレッシャーの意味がいっそうクリアになるはずです。

さあ、ここから一緒に具体的な方法を学んでいきましょう。

『タイムプレッシャー(時間的圧力)』とは?

定義(ていぎ)

タイムプレッシャーとは、課題にハッキリした時間制限があるときに感じる心理的な圧力のことです。

この圧力は、集中や処理スピードを一時的に高める一方で、強すぎると正確さを下げることがあります。

背景理論:ヤーキーズ・ドットソンの法則(Yerkes–Dodson, やーきーず・どっとそん)

人の成績(パフォーマンス)は、覚醒(かくせい:緊張やドキドキの度合い)が低すぎても高すぎても落ち、中くらいで最も良くなる——という**逆U字(ぎゃくユーじ)**の関係で説明されます。

さらに、むずかしい課題ほど「最適な緊張」は低めになります。

かみ砕き例

“静かすぎても眠い。焦りすぎても空回り。ちょうどいい緊張がいちばん捗(はかど)る。”——これが逆U字の要点です。

研究の要点(なにが分かっている?)

- 時間プレッシャーの総合的な影響を調べた**メタ分析(めたぶんせき)では、全体として成績に小さなマイナスが見られます。ただし、課題の種類や評価指標(速度か正確さか)**で効果は変わります。

- 認知心理学の総説では、**スピードと正確さのトレードオフ(どちらかを上げると片方が下がりやすい関係)**が広く確認されています。時間を詰めると速くなるが、ミスは増えやすいということです。

- 最近の意思決定研究では、時間圧で探索や判断のしかたが変わり、より速く・やや不正確な選択になりやすいことが報告されています。

どんな実験で確かめる?(ざっくり紹介)

- 反応時間課題:制限時間の有無で、ボタン押しの速さや正答率がどう変わるかを比較。速度は上がるが正確さは下がる傾向。

- 知的課題・意思決定課題:計算・記憶・選択実験で、締切が短い条件を作り、パフォーマンスの変化や探索行動の偏りを分析。

なぜ注目されるのか?

いま注目される理由

- 現代の仕事や学習はタスク過多・締切だらけ。そこで、適度なタイムプレッシャーを意図的に作ることで、着手の抵抗を減らし、集中に入るスイッチとして活用できるからです。

- ただし、過剰な圧力は創造性(そうぞうせい)や正確さを損ねやすく、使いどころと強度の調整がカギになります。

世間での受け止め方・使われ方(自然とこう使っている)

- 短い区切り+小休憩で進めるポモドーロ・テクニック(25分+5分)は、軽い時間圧を生みつつ休憩で過覚醒を防ぐ実践法として普及。“ちょうどよい緊張”を保つ道具として親しまれています。

- **自己設定の締切(セルフ・デッドライン)**も一般的に。先延ばし対策として一定の効果が示されていますが、自分で決める締切は最適化がむずかしいこともわかっています(=外部から均等に与えられた締切の方が成績が良いケースあり)。

- **自己決定理論(SDT:Self-Determination Theory, せるふ・でたあみねいしょん)**では、**自分で選べる余地(自律性)**が動機づけを支えるとされ、自分で時間枠を選べる設計が続けやすさに寄与します。

かみ砕き例

“自分で押すスタートボタン”を用意すると続きやすい。けれど最適な押しどきは自分では外しやすいので、等間隔の外部締切や他者への宣言と組み合わせるとブレにくい、ということです。

時計の針が速くなるほど、心のピントが合っていく——。

その“ピント合わせ”を、自分の手で再現しましょう。

実践セット

A. 最適強度の目安(むずかしさ別)

- やさしい作業(メール整理・書類スキャン):短め(15〜25分)でOK。

- ふつうの作業(レポート下書き):25〜40分から。

- むずかしい作業(企画・設計・複雑な計算):40〜60分でゆるめに開始。

→ いずれも見直し専用の時間を別枠で入れる。

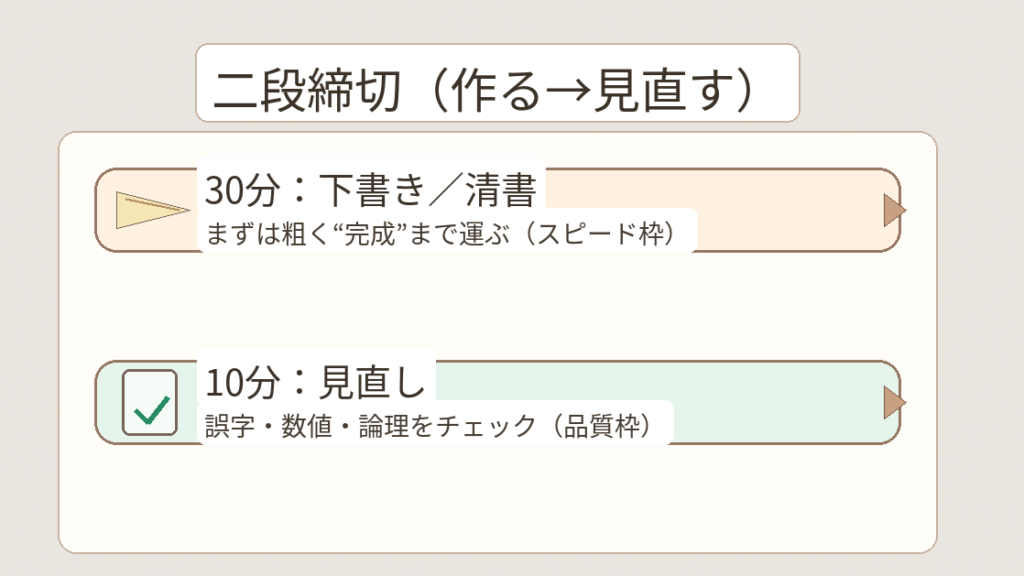

B. 二段締切(にだんしめきり)で品質を守る

- スピード枠:まず“粗く完成”させる。

- 見直し枠:誤字・数値・論理のチェックに専念。

→ 速さ↑で正確さ↓の関係への安全弁になります。

C. 自己設定+外部化の合わせ技

- 自分で締切を決める(自律性を確保)。

- 宣言(同僚や友人へ)・相互チェック・提出時刻を共有などで外部の目を足す。

→ 先延ばしに効くが、自己設定は最適化しづらいので等間隔の外部締切も併用。

D. 3つの実例レシピ

- 学習:25分で要点メモ→5分休憩→25分で問題演習→15分見直し。

- 仕事:30分でメール“未処理”0に→5分立ち休憩→30分で1件だけ企画の骨子→20分レビュー。

- 家事:20分でリビング整頓→5分休憩→20分で洗濯畳み→10分で仕上げ確認。

(※時間は自分に合わせて短く・長く微調整)

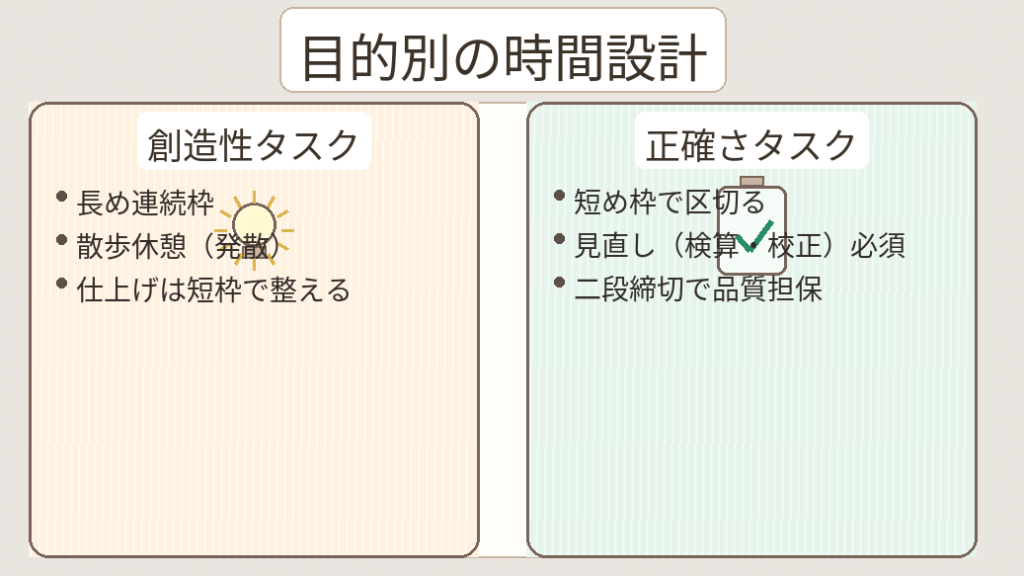

E. 失敗を避ける分岐

- 創造性重視(アイデア出し):長めの連続枠+休憩は散歩など発散系。

- 正確さ重視(計算・校正):短めの枠+見直し枠は必須。

→ **“目的に合わせて圧力を設計する”**のがコツ。

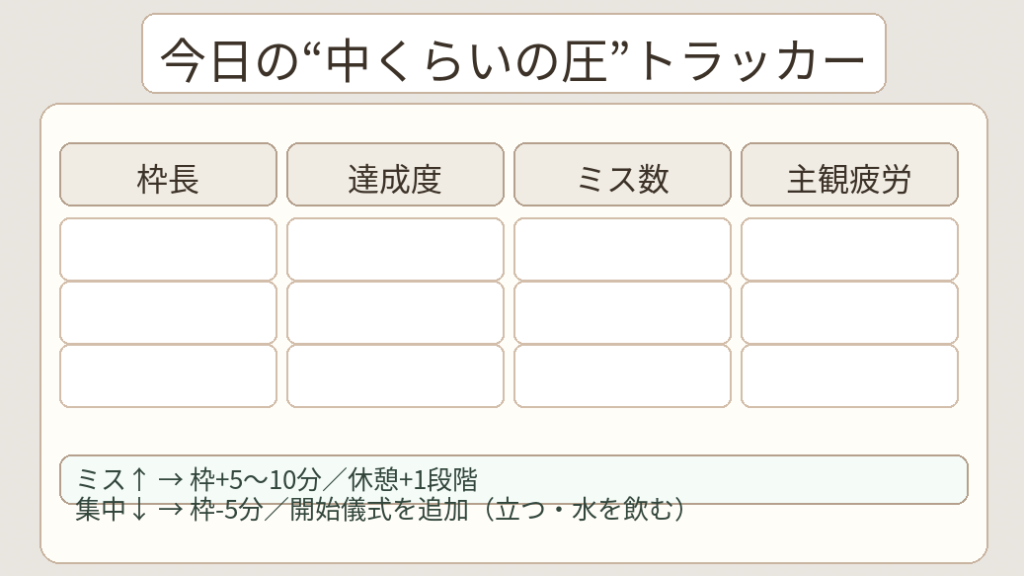

F. 自分に合わせる簡易トラッカー

集中が切れたら→枠を5分短く/開始前の儀式(水を飲む・席を立つ)を追加。

→ 1週間で最適ゾーンを発見しやすくなります。

今日の枠長/達成度/ミス数をメモ。

ミスが増えたら→枠を5〜10分長く/休憩を1段階増やす。

実生活への応用例

① 時間を“箱”で区切る:タイムボックス/ポモドーロ

ポモドーロ・テクニック(読み:ポモドーロ)=25分の集中+5分休憩を1セットにする方法。

短い締切で**軽いタイムプレッシャー(時間的圧力)**をつくり、休憩で過度の緊張をリセットします。

- 使い方例:

「メール整理 25分 → 休憩 5分 → 議事録清書 25分 → 休憩 5分」 - 難しい作業は30〜40分など長めに調整してOK。

用語メモ

- トレードオフ(読み:トレードオフ)=一方を上げると他方が下がりやすい関係。ここでは「速さ↑で正確さ↓」になりやすい点を指します。

メリット:取りかかりやすい/集中スイッチが入りやすい。

デメリット:25分が短すぎる作業は流れが途切れる。→ 枠の長さを自分に合わせて調整。

② 自己設定の締切+“前払いの約束”

セルフ・デッドライン(自分で締切を決める)に、宣言やデポジット(ごほうび・ペナルティの前払い)を組み合わせ、先延ばしを抑えます。

- 使い方例:

金曜17:00提出を同僚に宣言。遅れたらコーヒーをおごる(小さなコスト)。 - ポイント:**自律性(じりつせい)**が保たれると続きやすいが、最適な締切設定は自分では外しやすいこともあります。→ 等間隔の外部締切を併用すると安定。

メリット:着手が早くなる/先延ばし対策になる。

デメリット:罰が強すぎるとストレス増。→ 小さなコストにとどめる。

③ 難易度に合わせて“適度”を調整

**むずかしい課題ほど“ゆるめの時間枠”**からスタートし、慣れたら少しずつ短縮。

これは ヤーキーズ・ドットソンの法則(読み:ヤーキーズ・ドットソン/覚醒と成績は逆U字)に沿った考え方です。

- 使い方例:

企画書なら 40分 → 休憩 → 40分、慣れたら 35分へ短縮。

メリット:無理なく集中が続く。

デメリット:ゆるすぎる枠は再び先延ばしにつながる。→ 週ごとに5〜10分単位で微調整。

④ 正確さが命の作業は“二段締切”

まずスピード用の締切で粗く完成させ、つづいて見直し専用の締切で誤字・数値・論理をチェック。

- 使い方例:

「30分で清書 → 10分で検算・校正」

メリット:提出遅延を防ぎつつ品質を確保。

デメリット:見積もりが甘いと見直し時間が圧迫。→ 見直し枠は“死守”。

⑤ 物語のAさんに当てはめると

- 30分 下書き → 5分 休憩 → 30分 清書 → 10分 誤字チェック。

- 友達に提出時刻を宣言(遅れたらおごる)=前払いの約束。

まとめ(6章)

見える時間枠 × 休憩 × 見直しの三点セットで、

**「入りやすい・続きやすい・仕上げられる」**を同時に満たします。

注意点・誤解されがちな点

1) 「強いほど効果的」は誤解

強すぎる時間圧は正確さを落とし、複雑な課題では逆効果。

→ 最適は“中くらい”。難しい課題ほど低め設定が安全。

2) 創造性(そうぞうせい)は別物

短時間で“量”は出る一方、強い時間圧は創造性を下げがち。

→ アイデア出しは長め連続枠+発散的な休憩(散歩・立ち歩き)を組む。

3) 自己設定=万能ではない

セルフ締切は有効だが、最適化は難しい。

等間隔の外部締切のほうが結果が良いケースも。

→ 宣言・相互チェックでブレを抑える。

4) リスクある意思決定は要バッファ

時間圧は探索・判断の偏りを招き、速いが不正確になりやすい。

→ 重要判断にはバッファ時間を確保し、二段締切で最終確認。

5) なぜ誤解が生まれるのか → どう防ぐか

- 理由:締切直前の成功体験が記憶に残りやすい/SNS等の「爆速術」が強度の上げすぎを誘発。

- 防ぎ方:

1. 目的で使い分け(速度重視か、正確さ/創造性重視か)。

2. 二段締切で見直し専用枠を確保。

3. 自律性(自分で選ぶ余地)を残しつつ、外部化(宣言・相互チェック)で安定運用。

おまけコラム

実践知としての「タイムプレッシャー法」

ここでは“関連現象”を手がかりに、使い方のコツを深掘りします。

ゴール・グラディエント効果

(英:Goal Gradient)

ゴール(締切)に近づくほど頑張りが加速する傾向。

- イメージ:マラソンのラスト1kmで自然にペースが上がる。

- 活かし方:小さな区切り(ミニ締切)を作ると、終盤の加速を何度も再現できます。

フレッシュスタート効果

(英:Fresh Start)

“節目”に行動を始めやすくなる心理。

- 例:月初・週初・誕生日・新学期など。

- 活かし方:「週の初日19:00に25分だけ」のように、時間のランドマークをスタート合図に。

パーキンソンの法則

(英:Parkinson’s law)

仕事は与えられた時間を埋めるまで膨らむという観察則。

- たっぷり時間を与えると、作業はムダに肥大化しがち。

- 活かし方:器(時間)をあえて小さくすると、濃度(集中)が保てる。

イフ・ゼン計画

(英:Implementation Intentions)

「もしXなら、Yをする」という事前の行動ルール。

- 例:「もし19:00になったら、25分のポモドーロを1回」。

- 効能:着手の合図が明確になり、先延ばしを防ぎやすい。

注意の“細く・鋭く”化 attentional narrowing

(読み:アテンショナル・ナロウイング/関連仮説:イースターブルック仮説)

意味:プレッシャーや緊張が高いと、注意の幅が狭まり“中心情報に鋭く集中”しやすくなる現象

関連:イースターブルック仮説(Easterbrook hypothesis)=緊張↑で注意の幅↓、中心は拾いやすいが周辺情報の見落としが増える可能性

使い方(記事向けワンフレーズ差し込み)

**注意の“細く・鋭く”化(=アテンショナル・ナロウィング)**により、締切下では核心に集中しやすくなります。

ただし周辺の抜けが起きやすいため、休憩で視野を広げ直し→見直し専用枠でチェックするのが安全です。

- 活かし方:**「締切で狭める → 休憩で広げる → 見直しで整える」**の三段運転。

- とくに**見直し専用の時間(別枠)**が安全弁になります。

一言で:

区切りを作って加速し、節目で始動し、器を小さく保つ。

最後に**“視野を広げ直す見直し”を入れれば、タイムプレッシャーは武器**になります。

Q&A

Q1. タイムプレッシャーは毎日使っても大丈夫?

A. 強度を“中くらい”で、見直し枠を別に取るならOK。

補足:疲労やミスが増えた日は枠を+5〜10分延ばし、休憩も1段階増やしましょう。

Q2. 25分が短すぎます。何分にすれば?

A. 作業の難易度で調整が基本。

補足:企画・設計などは40–60分から始め、慣れたら短く。

Q3. 逆に短すぎる作業は?

A. 15分でもOK。

補足:メール/雑務は15分×2セットで「粗く終わらせて→確認」に。

Q4. 焦ってミスが増えます。どう抑える?

A. 二段締切(作成→見直し)を必ず分ける。

補足:見直し専用タイムは最低10分を死守。

Q5. 創造的タスク(アイデア出し)は相性悪い?

A. 長め連続枠+散歩休憩が相性◎。

補足:仕上げだけ短枠で整えるのがコツ。

Q6. 自分で締切を決めると甘くなります…

A. 宣言と小コストの前払いを併用。

補足:等間隔の外部締切(週1レビューなど)も足すと安定。

Q7. タイマーが鳴ると中断がイヤです。

A. **“区切りメモ”**を一行残して休む。

補足:「次にやる3手」をメモ→再開が速い。

Q8. 仕事と家事、どちらにも効きますか?

A. 効きます。

補足:家事は20分×10分見直し(片付けの仕上げ)など短い器が有効。

Q9. 学習で点数を上げたい。具体レシピは?

A. 25分 要点→5分休→25分 演習→15分 見直し。

補足:テスト前は見直し比率を増やす。

Q10. 重要な意思決定はどうする?

A. バッファ時間を確保し、別担当の最終レビュー。

補足:判断材料は1枚に集約(要点・数値・リスク)。

Q11. 途中で割り込みが多い職場です。

A. “割り込み枠”をあらかじめ確保。

補足:午前は作業枠、午後は割り込み多め…のように時間帯で役割分担。

Q12. 習慣化するコツは?

A. イフ・ゼン:「もし19:00になったら25分開始」。

補足:同じ場所・同じ飲み物など儀式を用意すると起動が楽。

まとめ・考察

要約

- 締切前に集中できるのはタイムプレッシャーの作用。

- **中くらいの緊張(覚醒)**がベスト(ヤーキーズ・ドットソン/逆U字)。

- 短い枠 × 休憩 × 見直し、セルフ締切+外部化で、先延ばしとミスを同時に抑える。

なぜ今、注目されるのか

- タスク過多の時代、“入る力(着手)”と“仕上げる力(見直し)”を別設計できるのが強い。

- フレッシュスタートで始め、ゴール・グラディエントで終盤を速く、パーキンソンの法則は小さな器で中和。

- **理論(心理学)と現場(実務)**が気持ちよく接続する“現実解”。

考察

- 高尚:タイムプレッシャーは注意資源(ちゅういしげん)を集光するレンズ。

レンズは焦点を鮮明にするが、周辺は落ちる。

見直し専用の枠で、広角レンズに切り替える運用が要です。 - ユニーク:砂時計ルール 2.0

1回目の砂で粗く完了(小ゴールで加速)→ 砂を反転し、2回目で検算・校正(周辺の抜けを回収)。

スピードと品質の両立を、時間設計で実現します。

読者への問いかけ(行動の一歩)

“中くらいの圧”を、あなたはどの時間帯に、何分で試しますか?

まずは今週の初日に、25分×1回から。フレッシュスタートとして。

更に学びたい人へ

初学者におすすめ

『どんな仕事も「25分+5分」で結果が出る ポモドーロ・テクニック入門』

フランチェスコ・シリロ(著)/斉藤裕一(翻訳)/CCCメディアハウス

- 本の特徴:25分集中+5分休憩のポモドーロ・テクニックを、計画・中断対策・振り返りまで公式の手順で解説。実務に落とし込みやすい。

- おすすめ理由:タイマー運用にとどまらず、中断の記録や見直しの設計まで学べる“正しいポモドーロ”。

中級者向け

『最強の集中術』

ルーシー・ジョー・パラディーノ(著)/森田由美(翻訳)

- 本の特徴:認知心理の観点から注意のコントロールを体系化。プレッシャー下で起きやすい注意の狭窄(=アテンショナル・ナロウイング)の気づきにもつながる。

- おすすめ理由:時間の区切り方だけでなく、注意の質をどう保つかを深掘りしたい人に。

全体におすすめ

『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣(Atomic Habits)』

ジェームズ・クリアー(著)/牛原眞弓(翻訳)

- 本の特徴:小さな習慣を積み上げる行動設計の実践書。トリガー設計や「もしXならY(イフ・ゼン)」など、着手と継続に効く仕掛けが豊富。

- おすすめ理由:ポモドーロ等のテクニックを日々の習慣に固定したい人に最適。

疑問が解決した物語

日曜の夜。

宿題はまだ半分。胸の中のモヤは、もう“正体”を持っていました。

——タイムプレッシャー。そして、中くらいの圧がいちばん効く。

主人公はタイマーを30分に設定します。

「まずは粗く書く。 それから見直す——二段締切だ。」

宣言のメッセージを友人に送り、遅れたらジュースをおごると軽く約束。

スタートの合図で、指が動き出します。

30分後、タイマーが鳴る。

5分の休憩で席を立ち、水を一口。

次の30分は清書と整え。最後に10分の見直し専用タイム。

焦りは集中に変わり、周辺の抜けもチェックで回収できました。

書き終えて、主人公は気づきます。

「“時間がない”は敵じゃなく、設計できる味方だ。

中くらいの圧 × 休憩 × 見直しで、速さも、正確さも守れる。」

人物の行動(これからの自分ルール)

- 平日は25〜35分で区切る。

- 仕上げは必ず見直し専用の枠を別に取る。

- 重要な提出は半日早いセルフ締切+宣言で外部化。

教訓

追い込みだけが力じゃない。

**設計した“中くらいの圧”**が、いつでもスイッチを入れてくれる。

読者への問いかけ

あなたは、今夜の最初のひと枠を何分にしますか?

まずは1セット——タイマーを押して、物語の続きを始めましょう。

文章の締めとして

“時間がない”は、敵ではなく設計できる味方でした。

中くらいの圧 × 休憩 × 見直し。

この三点をそっと置くだけで、速さも、正確さも、あなたの手に戻ります。

今のあなたに合うひと枠は何分でしょう。

まずは25〜35分の1セットから。

タイマーを押して、小さく始めて、確かに仕上げる体験を手に入れてください。

今日の学びは、明日の“いつもの時間”を変えます。

**フレッシュスタート(節目)**を合図に、小ゴールで進み、

二段締切で整える——それが、焦らずに“やり切る”ための最短ルートです。

最後に、小さな約束を。

見直し専用の時間を別枠に。

この一手だけは、どうか毎回、忘れないでください。

注意補足

※本記事は、筆者が確認できる信頼資料にもとづいて整理しましたが、

他の見解や新しい研究によって解釈が更新される可能性があります。

最適な方法は人それぞれ。あなたの“ちょうどよさ”を、記録しながら見つけていきましょう。

砂時計の砂が落ちきる前に——“中くらいの圧”で開いた好奇心を、そのまま一次文献やレビュー論文へ。

締切が合図のいまだからこそ、もう一歩だけ深く——あなたの時間で、確かな知を掘りにいきましょう。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

それでは、あなたの『タイムプレッシャー』が、明日には“タイム・プレジャー(時間のよろこび)”になりますように。

コメント