ーーーナレーション

言葉までの流れ

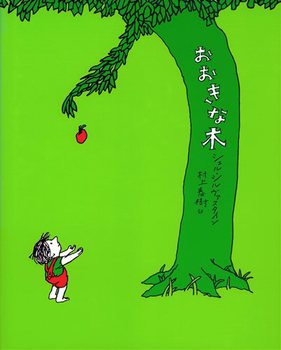

大きな木、この木は一人の少年のことが大好きです。いつも一緒遊んでいました。少年が成長して、あまり遊べなくなっても、たまに来る少年の願いを叶えてあげられることに、幸せを感じました。そして、木はついには、自身を使い少年だった男の願いを叶えます。その後の木の気持ちはいったい…

木と地球 与え続けることとバランスの探求

心に響いたこと

木が自身の身を与えてしまった後の、ナレーションに、私は「ギバー」「テイカー」そして「マッチャー」という言葉が浮かんできました。

ギバーの中には、自身をすり減らして与える者と、自身の与えられる範囲で与える者がいると言われていますが、大きな木はまさに自身をすり減らして、自身を使って与えています。

その結果として、木自体はなくなってしまいます。

この身を削ってまで与えた結果、木は幸せになれないというのは、ナレーションが木の声を語っているだけに過ぎません。本当の思いだったとは言い切れません。

では、木は本当に幸せになれなかったのでしょうか?

素直に考えてみれば、無理に与えすぎた結果、破滅を迎えたと見ることができます。

しかし、大きな木はこれまでに沢山のものを少年に与えてきました。その度に木は幸せだったと、ナレーションが述べています。あくまでもナレーションが、木の気持ちを語っているだけですが。

果たして、このナレーションは正しいのでしょうか?木は本当に幸せだったのでしょうか?

もしもこのナレーションが正しいとするならば、与えることで少年が願いを叶える手助けができたことに、木は幸せを感じていたということでしょう。それならば、自身の身が無くなってまでも、少年の願いを叶えられたことに対しても、木は幸せだと感じたのかもしれません。

しかし、自身の身が無くなってまでも幸せを感じることは、とても難しいと思えます。

したがって、このナレーションが木の真意ではなかったのではないかと考えることもできます。与えるだけ与えても、その場を離れてしまう少年、自身の身を削っても困った時だけ現れる少年、に対して、木は虚しさを感じていた可能性もあります。

実は、木は無理をしていたのかもしれません。それでも身を削ることを止められなかったのかもしれません。少しでも少年が喜んでくれるならば、そして木は、いつかはと期待をしていたのかもしれません。しかし、与えても与えても返ってこない関係では、虚無感が生まれるのも当然です。

いつしか木は諦めてしまったのかもしれません。与えればひとまずは、少年は満足するだろうと、そしてこのままでは、お互いに本当の幸せをつかむことができないのだろうと。

いつかはお互いに疲れて、その後に残る物にこそ、幸せがあるのだと分かるのだとしても。

この木と少年の関係は、地球と人間の関係にも重ねて考えられるのではないでしょうか。

人間は地球の資源を使い、人間にとっての願いを叶えてきました。

かつては、地球に負担のない範囲で人間は存在し、お互いに心地よい関係があったのかもしれません。地球も人間を必要としてきた時も、あったのかもしれません。

しかし、いつしか人間は地球の資源を受け取る側だけの「テイカー」となっているのではないでしょうか?

それでも、地球は幸せだ、と人間がナレーションで勝手に言ってきたのでしょう。

人間は自分の都合に合わせて解釈し、自分の願いを叶えようとするたびに地球に求めてきたのでしょう。

その先に、破滅が起きたときに、地球は幸せになれないですよね…、と人間が、さも知ったようにナレーションを述べて、地球の溜飲を下げた気に、なれるのでしょうか?

自分の行動は愚かだったと反省した気持ちになった、で済ますのでしょうか?

地球に無理をさせるだけではなく、せめて「マッチャー」を目指して、バランスを取らなければならない時が来ているのかもしれないと、感じられた、心に響いた、感銘を受けた言葉でした。

考えたこと

与える側と受け取る側の関係についての問題意識や、その関係が持つ複雑さが浮かび上がります。木と少年の関係を通じて、地球と人間の関係にも言及できます。

まず、木が自身をすり減らして与えることで少年の願いを叶えるが、その結果、木自体は幸せになれないということが、ナレーションで提言されます。

これは、与える行為が自己犠牲を伴う場合、一方的な関係や無限の要求によっての幸福感は、いつかは失われるということを示唆していますよね。

この木と少年の関係を地球と人間の関係に重ね合わせると、人間が地球の資源を受け取る側となり、自身の都合に合わせて解釈し、地球に求める姿勢が問題として浮き彫りになります。

人間が地球を必要としている一方で、地球はすり減るだけで、幸せになることができないことが現れているのではないでしょか。

人間と地球の関係において、「マッチャー」を目指して、一方的な受け取りや無限の要求ではなく、地球の資源を持続可能な範囲で使用し、地球自体が健全な状態を保つことを考慮しなければならないという呼びかけがされてると感じられました。

物語の流れ

1本の大きな木は、1人の少年が好きで、その少年は毎日木にあいにやってきます。

いっぱいのハッパを集めたり、木登りをしたり、リンゴを食べてたり、かくれんぼをしました。

少年もその木が大好きでした。木は幸せでした。

時間が流れ、少年が大きくなると、あまり来られない日が続きます。

少年は成長し、たまにやってくると、木と遊ぶのではなく、物が欲しいと願うようになります。

その度に、木は自分の身を削って、少年の願いを叶えようとしてきました。幸せでした。

少年の願い事は大きくなり、木は自身を切り倒してでも、少年の願いを叶えよとします。

少年は木を切り倒します。

その後の、ナレーションが

それで木はしあわせに…

なんてなれませんよね。

おおきな木 より引用

でした。

その後、何もあげられなくなった木に、少年はまた戻ってきますが…

身を削ってあげすぎたのが、少年のためにならなかったのか、無条件でもらいすぎたのがいけなかったのか?

この物語の結末がきになる場合や、直接物語を読みたい場合は

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン 訳 村上春樹 あすなろ書房

を是非読んでみて下さい。

皆様にはどの様な新しい響きがあるのか、楽しみです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント