ーーーおしょうさん

言葉までの流れ

古いお寺に住む和尚さんが、満月の夜庭が騒がしいと覗いてみると。化け物共が踊っています。踊り終わった化け物達の後を追ってみると、銀杏の木にひっつきます。正体はキノコだったと気が付いた和尚さん。次の晩に化け物共と一緒に踊った和尚さん、その後化け物共を集めて和尚さんが言いました。

心に響いたこと 考えたこと

古いお寺の夜に現れ、騒がしく踊るキノコの化け物。

このような描写からは、異様な姿や力を持つ存在を指し、一般的な生物とは異なる特徴を持っていることが想起されます。人々はその存在を恐れたり、時には崇拝したりすることもあるでしょう。

ですが、今回のキノコの化け物は、恐怖や迷惑といった存在ではありません。物語の中で描かれているように、キノコが夜中に踊るという状況は、現実の常識では起こり得ない摩訶不思議な状況であり、畏怖を感じることもあるでしょう。

しかしながら、キノコの化け物たちは物語の中で騒がしくしたり、迷惑をかけたりする描写はありません。それにも関わらず、和尚さんがキノコを食べるためにキノコたちをだますという展開に、理不尽さを感じてしまいました。

もちろん、物語のオチとしては、キノコたちが茹でられて食べられるという意外性やユーモアが含まれているのかもしれません。和尚さんの発想の転換を読み解くことが求められているかもしれません。

ただ、私は和尚さんがキノコたちの素直さを逆手にとり、巧妙に騙す行為に違和感を感じました。そして、言葉の意味を正しく理解することの重要性や、その意味を理解できる知識の必要性を改めて感じさせられました。

和尚さんがお風呂を用意してくれるという、その言葉に甘えてお風呂に入ってしまうということは、相手の言葉を簡単に信じてしまっていることであり、なぜお尻を洗ってこいとわざわざ言ってきたのか?という疑問を考えることを放棄しているともいえます。自分が信じたいことを信じてしまうということ、優しい言葉を鵜呑みにすることの危険性を感じました。

もちろん、疑わずに人々の親切心を素直に受け取れるような世界が理想かもしれませんが、現実的には難しいですよね。その場合、自己防衛のために言葉の裏を読む知識を身につける必要があるのかもしれません。信頼できる人とそうでない人を見極めたり、初対面の人を簡単に信じないようにすることについての警鐘を私は感じることのできた、心に響いた、感銘を受けた言葉でした。

物語の流れ

むかしむかし、村の古いお寺に1人で住んでいた和尚さん。

満月の晩、お寺の庭が騒がしかったので、覗いてみました。すると、化け物共が踊っています。おかしな化け物共と思いながらも、和尚さんは一緒になって踊ります。

夜が明けると、化け物共は居なくなります、何処に行くのか?と和尚さんは後をつけてみます。すると化け物共は、銀杏の木にひっつきました。

化け物共はキノコだったのです。

次の晩もお寺の庭にやってきた化け物共と一緒に踊りながら、和尚さんは、あることを考えつきました。

そして、化け物共を集めて言った言葉が

こりゃこりゃ おまえら。

あすからは くるときには しりを よっく あらってこい。 ふろさ、いれてやる

おしょうさんとカックリカ より引用

でした。

すうすうと居なくなった化け物共、ぴたぴたと銀杏の木に、ついてゆきます。

その次の晩、化け物共は踊りながらやってきます。そして和尚さんは化け物共に訊きました

尻を洗ってきたのか?と

そして、洗ってきたと答えるキノコの化け物共は、お風呂という名の鍋に入ってしまいます。

その後の和尚さんの様子や、この物語を直接読みたい場合は

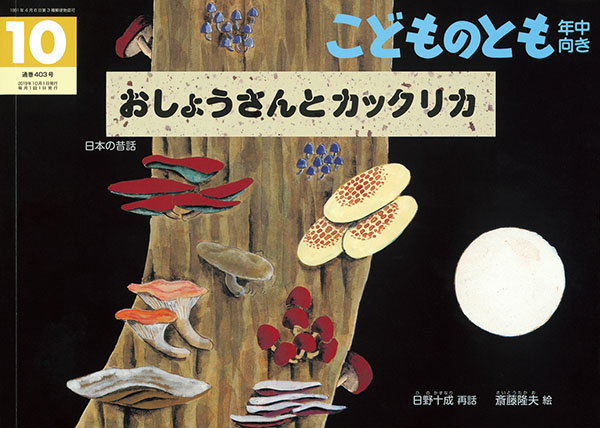

おしょうさんとカックリカ 再話 日野十成 絵 斎藤隆夫 福音館書店

こどものとも年中向き 2019年10月号 通巻403号

を是非読んでみて下さい。

皆様にはどの様な新しい響きがあるのか、楽しみです。

コメント