牛乳を温めるとなぜ表面に膜ができるのか?――その不思議な正体を解き明かす現象こそ『ラムスデン現象』です。

なぜ牛乳に膜ができるの?身近な科学『ラムスデン現象』の正体と防ぐコツ

寒い冬の夜、ホットミルクを作ってテーブルに置いたまま、ちょっと目を離したすきに――戻ってみると牛乳の表面に白い膜ができていた。誰もが一度は経験したことがある、あの不思議な現象です。

3秒で分かる結論

牛乳の表面にできるあの“薄い膜”は、ラムスデン現象と呼ばれるもので、加熱によって水分が蒸発し、タンパク質や脂肪が濃縮・変性して固まることで生まれる膜です。

今回の現象とは?

──“牛乳の表面に膜ができる”という不思議

- 「牛乳の膜はどうしてできるの?」

- 「温めると浮かぶ不思議なフィルム、その正体は?」

- 「ただの汚れ?それとも科学のチカラ?」

このようなことはありませんか?

- 朝、ホットミルクを作って机に置いたら、表面に白い膜が…。

- カフェラテを温めて一口飲もうとしたら、舌にペタッと張りつく膜があった。

- 鍋で牛乳を温めていたら、ふちに固まったような層ができていた。

どれも、特別な実験ではなく、日常生活で自然に起こる現象です。

記事を読むメリット

この現象を正しく知ることで、

- 「腐ったのでは?」という不安がなくなる

- 口当たりを良くする工夫ができる

- 身近な科学の面白さを知れる

読むだけで、生活がちょっと便利で、ちょっと楽しくなります。

疑問が浮かんだ物語

ある日の朝。眠い目をこすりながら、ユウタくんはミルクを温めました。

「今日はあったかいホットミルクで目を覚まそう」と思った矢先に、電話が鳴ります。

用事を済ませて戻ってくると、鍋の表面に白い膜が…。

ユウタくんは不安になります。

「これは腐ってしまったのかな?」

「火が強すぎたのかな?」

「不思議だな、なんで膜ができるんだろう…」

味は大きく変わらないけれど、見た目のインパクトでますます疑問が深まります。

この気持ち、きっと読者のみなさんも共感できるのではないでしょうか?

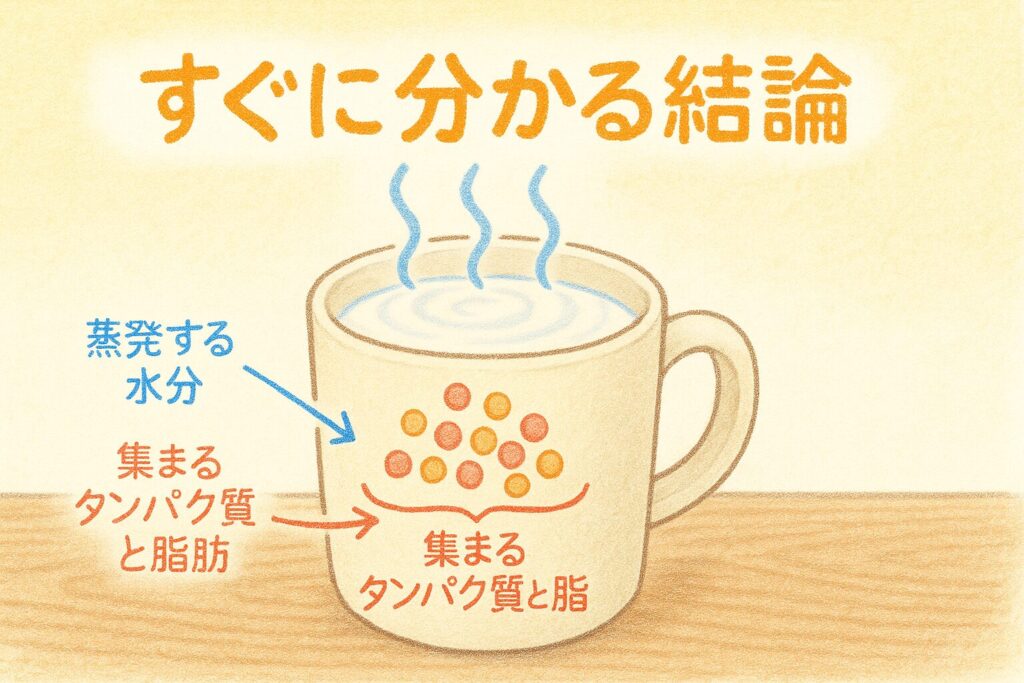

すぐに分かる結論

お答えします!

牛乳の表面にできる薄い膜の正体は、**ラムスデン現象(Ramsden phenomenon)**です。

牛乳を温めると表面から水分が蒸発し、タンパク質(カゼイン・ホエイプロテインなど)や脂肪が濃縮して熱変性し、凝集して膜を作ります。特に40℃以上になると膜ができやすくなります。

この膜は食べても安全で、栄養もありますが、口当たりや見た目を気にする人には気になる存在かもしれません。

噛み砕いていうと

牛乳は、水・タンパク質・脂肪が混ざってできています。

温めると、水分だけが空気中に逃げていき、残ったタンパク質や脂肪が表面に集まります。

- タンパク質は卵の白身と同じで、熱で固まる性質があります。

- そのタンパク質に脂肪がくっついて、ラップのような“ペラペラの膜”になるのです。

だから、牛乳にできる膜は自然に起こる現象であり、決して腐っているわけではありません。安心して飲めるんです。

次への誘導

つまり、この膜は「牛乳が腐ったサイン」ではなく、科学の自然な働きなのです。

「膜がどうしてできるのか」「どんな性質があるのか」をもっと深く知ると、牛乳を見る目が変わるかもしれません。

気になった方は、この先の段落でラムスデン現象をさらに詳しく学んでいきましょう。

『ラムスデン現象』とは?

🥛 ラムスデン現象ってなに?

ラムスデン現象(ラムスデンげんしょう / Ramsden phenomenon)とは、

液体の表面(界面:かいめん)に、たんぱく質や脂肪などの成分が集まって薄い膜をつくる現象です。

牛乳を温めたとき、表面から水分が蒸発します。

すると、たんぱく質(カゼインやホエイたんぱく)や脂肪が濃縮され、熱で形が変わって(これを変性:へんせいといいます)くっつき合い、ぺらっとした膜を作ります。

これは腐ったわけではなく、自然に起こる物理と化学の働きなんです。

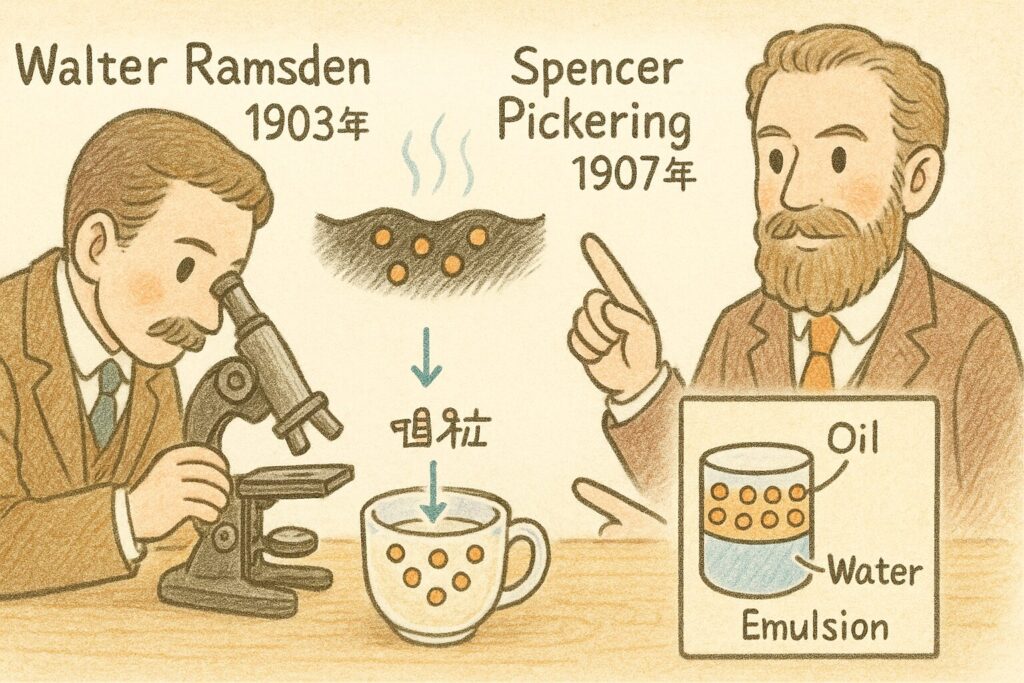

📖 由来と発見者

この現象を最初に報告したのは、1903年に活動していたイギリスの化学者、

**ウォルター・ラムスデン(Walter Ramsden)**です。

彼は「溶液や懸濁液(けんだくえき:細かい粒が水に浮いた液体)」の表面に、

粒子が集まって固まることを観察しました。

その後、1907年には**スパンサー・ピッカリング(Spencer Pickering)**が、

「粒子が油と水の境目に集まって乳化を安定させる仕組み」を発表しました。

この発見は今でも**ピッカリング・エマルション(Pickering emulsion)**と呼ばれ、

食品や化粧品の分野でも応用されています。

🔬 牛乳で実際に起きていること

牛乳の膜ができる流れを、ステップごとにまとめるとこうなります。

- 加熱すると、表面の水分が先に蒸発する。

- 残った**ホエイたんぱく(β-ラクトグロブリンなど)**や脂肪が表面に集まる。

- 70〜75℃くらいになると、ホエイたんぱくが熱で形を変えて固まりやすくなる。

- そこに脂肪がからまり、薄い膜(ミルクスキン)が完成する。

この膜は乾いて強くなると取りやすくなるため、時間が経つと「厚めの皮」のように感じます。

🧪 研究や実験の方法

科学者たちは、この現象をさまざまな方法で確かめています。

- 加熱実験

牛乳を65〜100℃に加熱し、どの温度でどんな膜ができるかを観察します。

β-ラクトグロブリン(ホエイたんぱくの一種)は70℃を超えると大きく変性し、膜づくりの主役になります。 - **電気泳動(でんきえいどう / 電気でたんぱく質を分ける実験)**や

**熱量測定(ねつりょうそくてい / どのくらいの熱で変化が起きるか測る方法)**で、

どの成分が膜に関わっているかを確かめます。 - 拡散(かくさん / 分子が広がる動き)のモデル

大きなたんぱく質や脂肪は広がりにくいため、表面に溜まって膜になりやすいことが、

数学的な計算モデルでも説明されています。

なぜ注目されるのか?

🍵 日常生活の“あるある”

ホットミルクやカフェラテを作って、少し目を離したすきに膜が張ってしまう…。

「見た目がイヤ」「舌にペタッとくっつく感じが苦手」と感じたことはありませんか?

これは誰にとっても身近な“小さな悩み”。

だからこそ「なぜ起こるのか」を知ると安心できるし、工夫するヒントにもなります。

🏭 食品産業での重要性

膜の正体はたんぱく質と脂肪です。

食品業界では、これらの性質をうまくコントロールすることが、製品の質を左右します。

- 粉ミルクの製造では、たんぱく質の変性を管理して、溶けやすさや風味を保ちます。

- カフェ用のスチームミルクでは、膜ができすぎないように工夫し、なめらかな泡を作ります。

つまり、膜はただの邪魔者ではなく、食品設計のヒントでもあるのです。

🔍 科学的な注目点

- **界面科学(かいめんかがく / 液体の境目で何が起こるかを調べる学問)**の研究対象として重要。

- ラムスデンの発見は、その後のピッカリング・エマルション研究に受け継がれ、

今では食品だけでなく、医薬品や化粧品の開発にも役立っています。

牛乳の膜は“飲み物のちょっとした出来事”に見えて、

実は世界の産業や科学の土台につながる現象なんです。

👨👩👧 世間での受け入れ方

- 家庭では「できて当たり前」「すぐ取って飲むもの」として受け止められることが多い。

- 一方で「膜ができにくいミルク」とアピールする商品も登場しています。

- 安全性について誤解している人も多いですが、腐敗ではなく自然な膜なので安心です。

膜は嫌われることもありますが、

正しく理解すると「科学のふしぎ」や「食品の工夫の余地」としてポジティブに受け止められます。

実生活への応用例

☕ 日常でよくあるシーン

- 朝、ホットミルクを作ってテーブルに置いたままにしたら、表面にうっすら膜が…。

- 鍋やマグカップのふちに、しずくが乾いたあとのような白い層が残っている。

- カフェでラテ用の温かいミルクポットを翌日見たら、上に固まった皮ができていた。

こうした「ちょっとした場面」こそが、ラムスデン現象の身近な体験です。

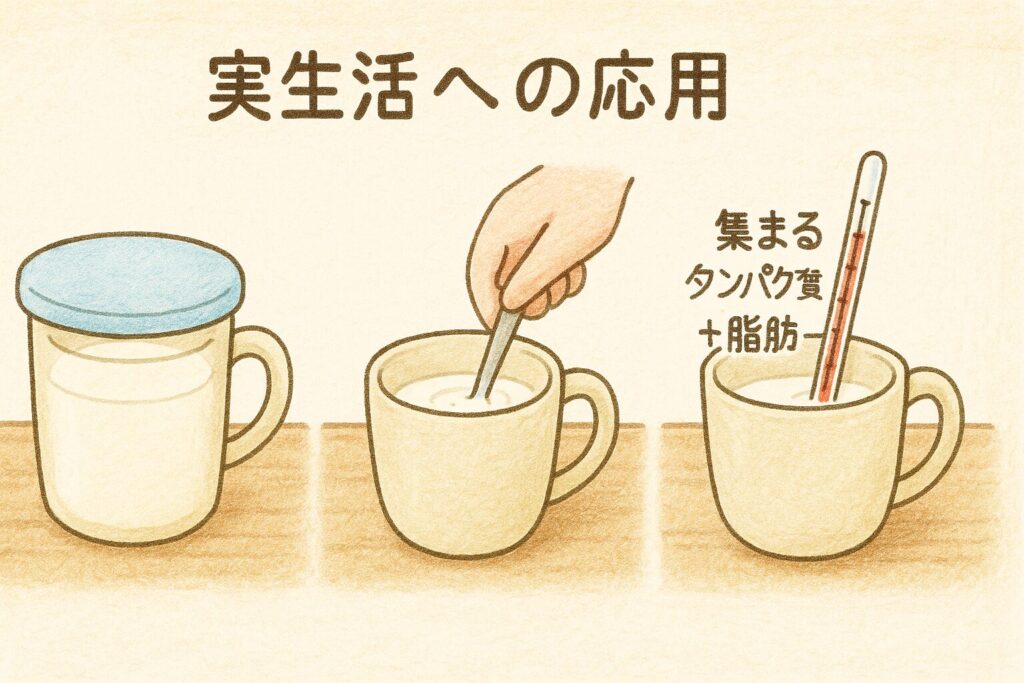

🛠 簡単にできる膜対策のヒント

- 温度を上げすぎない

→ 沸騰させず「飲める少し手前」で止めましょう。

特に70〜80℃あたりは、牛乳のタンパク質(ホエイタンパク:β-ラクトグロブリン)が熱で変性(へんせい)=形が崩れる温度帯です。膜ができやすくなるゾーンなので要注意です。 - フタをする/ラップをかける

→ 表面から水分が逃げる(蒸発:じょうはつ)と膜ができやすくなるので、フタで蒸発を減らすのが効果的。 - 軽くかき混ぜる(撹拌:かくはん)

→ 表面にタンパク質や脂肪がたまる前に混ぜれば、膜の芽を摘めます。 - 器の形を工夫する

→ 口が広い器は表面積が大きくなり蒸発も早く進むので、口の狭いマグカップがおすすめです。 - 温めたら早めに飲む

→ 放置すればするほど膜は乾いて厚くなります。

📌 効果的に使うためのポイント

- 温度管理がカギ

→ β-ラクトグロブリンは**70〜80℃**で変性が進み、膜が一気にできやすくなります。 - pH(酸性度:ピーエイチ)やミルクの種類でも違いが出る

→ 成分無調整ミルク/低脂肪ミルクなどは、膜の厚みや出やすさが少し変わります。 - 加熱法を工夫する

→ 湯せん(鍋の中に小鍋を浮かべてお湯で温める方法)や弱火は、表面温度の急上昇を抑えて膜を防ぎやすいです。

✅ メリットとデメリット

メリット

- 膜は安全に食べられます。

- タンパク質や脂肪が凝縮しているので栄養も含まれています。

- 捨てなければ、食品ロスの減少にもつながります。

デメリット

- 見た目が気になったり、舌触りがざらつくと感じる人もいます。

- 長時間放置すると、においや雑菌の繁殖につながるので要注意。

注意点や誤解されがちな点

⚠️ 注意点

- 温めれば必ず膜ができるわけではありません。

→ 温度・時間・容器の形・ミルクの成分がそろって、はじめて膜ができます。 - 過加熱や放置は膜が厚くなるだけでなく、風味の劣化にもつながります。

❌ 誤解されやすい点

- 「膜=腐っている」

→ 誤解です。膜の正体はタンパク質と脂肪が固まった自然な薄膜。腐敗ではありません。 - 「レンジなら出ない」

→ 誤解です。電子レンジでも表面温度が上がり蒸発が起きれば膜はできます。 - 「膜を取れば解決」

→ 誤解です。取り除いても条件が同じなら、またすぐに新しい膜ができます。

🤔 なぜ誤解しやすいのか?

- 見た目が乾いた皮のようで「腐っている」と直感的に思いやすい。

- 温度や科学的な仕組みが知られていないため、「不明なもの=悪いもの」と捉えやすい。

💡 誤解を避けるための考え方

- 原因を知ることが第一歩

→ 蒸発+過加熱+放置時間が膜の正体。 - 具体的な行動に落とし込む

→- フタをする → 蒸発防止

- 沸騰させない → 70〜80℃に入りすぎない

- 混ぜる → 表面濃縮を崩す

- 飲む直前に温める → 放置を減らす

- 器を工夫 → 表面積を小さく

このシンプルな習慣を知るだけで、誤解は一気に減ります。

💬 感情を引き込むしめくくり

ほんの数分のうっかりで生まれる、ホットミルクの“ふしぎな膜”。

その正体を知れば、不安は安心に変わり、毎日の一杯が少し特別に感じられます。

❓ よくあるQ&A

Q1. 牛乳の膜は食べても大丈夫?

A. はい、大丈夫です。

膜の正体は「タンパク質(カゼインやホエイ)」と「脂肪」が熱で固まったもの。

腐敗や有害物ではなく、むしろ栄養が凝縮されています。

口当たりが気になる場合は混ぜれば目立たなくなります。

Q2. 膜を防ぐにはどんな方法があるの?

A. 主な方法は次のとおりです。

- 温度を70℃以上にしすぎない(膜はこの温度帯でできやすくなる)

- フタやラップをして蒸発を防ぐ

- 温めたら軽くかき混ぜる

- 砂糖を加えると水分の蒸発がゆるやかになり、膜ができにくくなるという調理の知恵もあります

Q3. 膜ができ始める温度は?

A. 研究では、およそ56℃前後から目に見える膜が形成されることが確認されています。

ただし、はっきりした膜になるのは70℃以上でタンパク質が変性(性質が変わること)してからです。

Q4. 電子レンジで温めると膜はどうなる?

A. 電子レンジでも、表面温度が上がり蒸発が起これば膜はできます。

ただし「短い時間で2回に分けて温める」など加熱を分散すると、膜ができにくいことがあります。

Q5. 牛乳の膜と“ゆば”は同じもの?

A. よく似ていますが、少し違います。

- 牛乳の膜 → 牛乳のタンパク質(ホエイ)や脂肪が熱で変性してできる

- 豆乳のゆば → 大豆のタンパク質(大豆グロブリン)が表面に集まって固まる

どちらも「タンパク質が界面に集まってできる薄い膜」という点では共通です。

おまけとしてのコラム

ピッカリング・エマルジョンとの関係、ほかの“膜”現象

ピッカリング・エマルジョンとは?

**ピッカリング・エマルジョン(Pickering emulsion)**とは、油と水のように本来混ざりにくい液体が、**固体の微粒子(みりゅうし)**によって安定して混ざった状態をいいます。

🔑 ポイント

- エマルジョン(emulsion)=乳化(にゅうか)

→ 油と水が小さな粒として混ざった状態。マヨネーズやドレッシングが例。 - ピッカリング型は、卵黄などの界面活性剤ではなく、**シリカ(ケイ素の粉)やクレイ(粘土粒子)**などの固体粒子が油と水の境目(界面:かいめん)に並んで“壁”を作ります。

- 1907年にピッカリングという研究者が報告し、1903年のラムスデンの発見を土台にしたとされています。

このため、一部では **「ラムスデン・エマルジョン」**とも呼ばれます。

牛乳の膜との“似て非なる関係”

牛乳の膜=ラムスデン現象は、空気と液体の境目で、タンパク質や脂肪が熱で変性(へんせい:性質が変わること)して凝集してできます。

一方、ピッカリング・エマルジョンは、油と水の境目で固体粒子が吸着して安定化する現象です。

👉 共通点は「界面に何かが集まって層を作ること」。

👉 違いは「材料(牛乳ではタンパク質+脂肪、ピッカリングでは固体粒子)」と「対象(空気-液体 vs 油-水)」です。

他の膜の例

- 豆乳のゆば(湯葉)

→ 豆乳を温めると、表面に大豆タンパク質が集まり、薄い膜ができます。これをすくい取ったものが“ゆば”です。日本や中国では食文化として利用されています。 - スープやカカオ飲料の膜

→ タンパク質を含む液体なら、温めて放置すると膜ができることがあります。 - 食べられる薄膜(Edible film:エディブル・フィルム)研究

→ 牛乳タンパク質(カゼインやホエイ)を利用して、食べられる包装フィルムを作る研究も進んでいます。

酸素を通しにくく(=酸化を防ぐ)、しかも自然に分解されるため、環境にも優しいと注目されています。

まとめ・考察

ここまで、牛乳の表面にできる“ラムスデン現象”を詳しく見てきました。

まとめると

- 牛乳を温めると、水分が蒸発→タンパク質と脂肪が濃縮→熱で固まるという流れで膜ができます。

- この膜は腐敗ではなく自然な現象であり、食べても安全です。

- 70〜80℃あたりで膜ができやすいので、温度管理や放置時間が大きく関係します。

考察:台所にある“小さな実験”

牛乳の膜は、見た目が少し気になる存在かもしれません。

でも科学的に知れば「不安な膜」から「自然で安全な膜」に変わります。

さらに広い視点で見れば、豆乳のゆばや、食品用の食べられる薄膜研究など、界面にできる膜は文化や産業にもつながる現象です。

朝のホットミルクのカップをのぞき込むとき、それは小さな研究所をのぞいているのと同じかもしれません。

読者への問いかけ

あなたなら、この“膜”をどう活かしますか?

- フタをして膜を防ぐ

- 温度を管理して飲みやすさを保つ

- 思い切って「牛乳版ゆば」として楽しむ

👉 どの選び方も、日常をちょっと楽しくしてくれる工夫になります。

更に学びたい人へ

ここまで「牛乳の膜=ラムスデン現象」を学んできましたが、さらに深く知りたい人のために、実際に読める書籍・訪ねられる施設・体験できる場所をご紹介します。

初心者から中級者、そして実際に“手で感じたい人”まで、それぞれの学びに合わせて選びました。

📘 書籍で学ぶ

『牛乳の疑問75(みんなが知りたいシリーズ 23)』

著者:日本酪農科学会

- 特徴:牛乳の成分や健康効果、日常の素朴な疑問にQ&A形式で答える入門書。

- おすすめ理由:専門家の知識がやさしくまとめられており、「牛乳って体にいいの?」「膜は何?」といった疑問を短時間で解消できます。初学者に最適。

『図解 やさしくわかる 界面化学入門』

著者:前野昌弘

- 特徴:液体と液体の境目=界面(かいめん)の科学を、図解で直感的に理解できる入門書。

- おすすめ理由:牛乳の膜を生む“界面の化学”を、イラストと実例で学べるので「膜の正体を科学的に理解したい」中級者におすすめ。

『料理の科学大図鑑』

著者:スチュアート・ファリモンド/監修:辻静雄料理教育研究所

- 特徴:料理と科学のつながりをビジュアルで解説。温度・加熱・タンパク質の変化などを、調理例とともに学べます。

- おすすめ理由:料理好きや家庭で実践したい人にピッタリ。科学を知ることで「膜ができないように工夫する」具体的な方法が見えてきます。

学べる場所

🏛️ 乳業史と製造がわかる

雪印メグミルク「酪農と乳の歴史館」

場所:北海道札幌市

- 特徴:日本の乳業の歴史や、牛乳がどのように生活に根付いてきたかを展示。

- おすすめ理由:歴史的な視点から「牛乳文化」を学べます。ラムスデン現象を“科学”だけでなく“歴史”とあわせて理解できる貴重な場。

🏭 工場見学でプロの現場を知る

明治「なるほどファクトリー」

全国数カ所(愛知・守谷など)

- 特徴:牛乳やヨーグルトがどうやって作られているのか、加熱・殺菌・充填(じゅうてん=容器に詰める工程)を見学できる施設。

- おすすめ理由:膜ができる仕組みを頭で理解したあと、実際の温度管理や品質保持の工夫を“現場の目線”で学べます。

✨小まとめ

- 初学者向け:『牛乳の疑問75』で「身近なギモン」をスッキリ解決

- 中級者向け:『図解 界面化学入門』で「科学的なしくみ」を理解

- 実践派向け:『料理の科学大図鑑』で「日常の調理」に応用

- 現場派向け:雪印メグミルクの歴史館や明治の工場で「本物の現場」を体験

🌱 疑問の解決した物語

ある日の朝。ユウタくんは、昨日と同じようにホットミルクを作りました。

前回と同じように、表面に白い膜ができていましたが、今度は不安そうな顔ではありません。

「そうか、これは“ラムスデン現象”なんだ」

牛乳の水分が蒸発して、タンパク質や脂肪が固まってできる膜――それが分かったからです。

ユウタくんは、軽くスプーンで混ぜてから飲みました。

すると、口当たりも気にならず、美味しくホットミルクを楽しめました。

「膜は腐ったものじゃなくて、牛乳の成分そのものなんだ。

安心して飲めるし、もし気になるなら混ぜればいい」

彼はちょっとした知識で、不安が解決されることに嬉しくなりました。

同時に、「科学を知ると日常が少し豊かになるんだな」と実感します。

📝 教訓

- 不安や疑問は、知識で安心に変わる

- 膜は“自然のしくみ”であり、工夫次第で気持ちよく飲める

- 身近な現象こそ、学びの入り口になる

❓ 読者への問いかけ

あなたなら、このラムスデン現象を知ったうえでどう活かしますか?

「気にせずそのまま飲む」

「膜ができないように温度を工夫する」

「子どもに科学の不思議として教えてあげる」

いろんな答えがあるはずです。

👉 こうした小さな発見が、毎日の暮らしをちょっと楽しくしてくれます。

🌸 ブログ記事の締め

牛乳の表面にできる“膜”。

一見すると「ちょっと気になる存在」かもしれませんが、その正体は科学が教えてくれる自然な現象――ラムスデン現象でした。

不安に思っていたことが「安心」に変わり、そして「学び」に変わる瞬間。

これは、私たちの日常に隠れている“科学の扉”を開く体験そのものです。

ホットミルクを飲むたびに、ちょっとした知識を思い出してみてください。

「これは腐敗じゃなくて、タンパク質と脂肪がつくる膜なんだ」

そう気づくだけで、暮らしは少し楽しく、心はちょっと軽くなるはずです。

そして、この知識をきっかけに――

「どうすれば膜を防げるのか」

「ほかの食べ物ではどんな膜ができるのか」

そんな新しい疑問へと、また一歩進んでいけます。

科学はいつも身近にあり、私たちの暮らしを支えています。

ラムスデン現象もその一つの例にすぎません。

注意補足

🔍 最後に

今回の内容は、著者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる範囲で調べ、整理したものです。

他にもさまざまな見解があり、研究が進めば新しい発見が加わる可能性があります。

この記事が「唯一の正解」ではなく、「自分でさらに調べてみたい」と思えるきっかけになれば嬉しく思います。

もしこの記事で「なるほど」と思っていただけたなら、

ぜひ次は、専門書や研究資料のページをめくってみてください。

牛乳の表面に静かに膜が重なっていくように、

知識もまた少しずつ積み重なり、やがて大きな理解へと広がっていきます。

その重なりこそが、ラムスデン現象が教えてくれる“学びの姿”なのかもしれません。

✨ 最後まで読んでくださり、

本当にありがとうございました。

あなたの日常の“なぜ?”が、またひとつ楽しい学びへとつながりますように。

🌱 最後に一言

今日の小さな気づきが、まるでホットミルクの表面に静かに広がる――ラムスデン現象のように、あなたの心にもそっと広がっていきますように。

コメント