『パフェ』という言葉の由来・意味・歴史を“おいしく”読み解く

『パフェ』の語源と歴史|フランス発“完全な”デザートの意味と日本式との違い

「『パフェ』は“完璧なデザート”って意味だと聞きました。本当でしょうか?」

疑問が浮かび上がる物語

放課後、友だちと寄り道したカフェ。

店員さんが運んできたのは、背の高いガラスの器に、アイス、生クリーム、色鮮やかなフルーツが幾層にも重なったデザート。

スプーンを入れる前に、思わず見とれてしまう——まるで食べられる宝石箱。

ふと、友だちが笑いながらつぶやいた。

「ねぇ、これってどうして“パフェ”って言うの?」

その瞬間、私の中にも同じ疑問がぽんと浮かんだ。

そんな素朴な疑問、誰しも一度は思いますよね。

意外と身近にあるこの現象。

今回は、『パフェ』という言葉の由来と意味、そして フランス本来のパルフェと日本のパフェの違いまで、解説し致します。

読むメリットは3つです。

友人や子どもに3行で説明できる“正しい語源”がわかる

本場フランスのパルフェと日本のパフェの違いがスッキリ整理できる

今日から使える雑学&楽しみ方のコツが身につく

すぐに理解できる結論

お答えします。

結論を先に

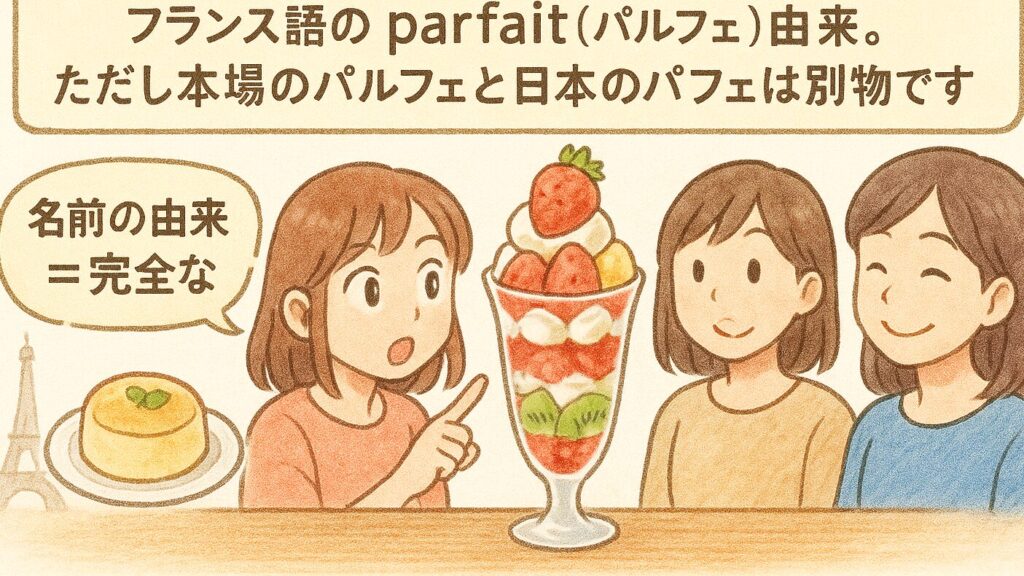

『パフェ』はフランス語 parfait(パルフェ=「完全な・申し分ない」)に由来します。英語での発音 /pɑːrˈfeɪ/ に近い形で日本語に入って、英語風の発音 parfait(パーフェイ)が広まり、日本語では「パフェ」と表記されるようになりました。

語としては“完全な”が原義で、デザート名としての parfait は19世紀末には定着していました。

ただし、フランスの “parfait” は本来「お皿で供する凍ったデザート」(卵黄・砂糖・クリームを使う半冷菓)で、日本の“パフェ”(背の高いグラスに重ねるデザート)とは作り方も提供スタイルも異なります。

つまり、「名前の由来=“完全な”」は事実。

でも、「本場のパルフェ」と「日本のパフェ」は別物として理解するのが正確です。

この先では、もっと深く、でもかんたんに。

さらに深掘り、パフェのルーツを“パーフェクト”にのぞいてみましょう。

パフェの定義と各国での意味合い

いまの「パフェ」をひとことで

フランス:卵黄・砂糖・クリームなどで作る凍ったデザート(半冷菓)。「型で固め、皿にスライスして供する」古典的スタイルが基本です。仏Larousseでは名詞“parfait”=氷菓の一種とされ、レシピでも卵黄+シロップ+生クリーム系の“パルフェ・グラッセ”が示されています。

英語圏(特に米国):二つの意味が並立します。①かき混ぜずに凍らせるカスタード、②フルーツ・アイス・ホイップなどを重ねる層状デザート。権威辞書Merriam-Websterが1義=凍らせたカスタード/2義=層状デザートと明記しています。

日本:背の高いグラスに、アイス・フルーツ・クリームなどを層に重ねるデザートとして定着。もとは仏の“parfait(パルフェ)”に由来することが日本語辞典でも説明されています。

どう広がった?——意味の“二股”と受け入れ

意味の二股(分岐):フランスで「凍った皿盛り」だった“parfait”が、英語圏では「凍らせ菓子」と「層状グラスデザート」の二義で定着。米Britannica Dictionaryは層状の意味を主要義として説明し、地域差がはっきり出ています。

日本での受容:日本語の「パフェ」は英語読みの影響を受けた外来語として普及した、という図書館のレファレンスがまとまっています(仏語“parfait=完全”→英語発音→日本語へ)。そのうえで、日本ではグラスに“重ねる”スタイルが一般語化しました。

ポイント:名前はフランス発、意味の広がりは英米発、日本は“層状グラス”で花開いた。この三段ロケットが現在の「パフェ」を作っています。

言葉の由来と意味合い

語源は“完全な”

parfait(パルフェ)はフランス語の形容詞で「完全な/申し分のない」。語源はラテン語perfectusです。仏Larousseの語義がはっきり示します。

英語への入り方:語源辞典では19世紀末(1894年ごろ)に英語の“parfait”が確認され、「文字通り“perfect”」の意から料理名となった旨がまとめられています(細部は諸説のため「19世紀末ごろ」と把握)。

文化ごとの解釈と特色

フランス:parfait は卵黄+糖+クリームをベースに作る冷菓。型から抜き、皿にカットして供す——という“ガストロノミー(料理学)”の文脈で理解されます。

英語圏:語の意味が拡張し、層を重ねるグラスデザートの一般名にも。Merriam-Websterは凍らせ菓子/層状を併記、Britannica Dictionaryは(米)層状を主に説明しており、地域用法が辞書からも読み取れます。

日本:「層状グラス=パフェ」が生活語として定着。背の高いグラスに材料を交互に重ねる手順や、チョコ/イチゴなど種類名で呼ぶ慣習が百科事典に整理されています。

日本語への伝来経路の見取り図:仏語“parfait(完全)” → 英語“parfait”(発音パーフェイ)→ 日本語「パフェ」。語形は英語影響だが、語感は仏語の“完全”——という二層構造が現代の受け止め方です。

見分け方のコツ

皿で切り分け→フランス式の可能性大。

二義を辞書が保証→英語圏。

背高グラス+層→日本の一般用法。

名前の“手触り”まで味わう

語源はフランス語のparfait=「完全な」。もっと遡るとラテン語perfectusです。名前の口当たりの良さが、デザートの完成感と重なります。

言葉の旅路

19世紀末、英語に“parfait”が入り(1894年ごろの用例)、意味が料理名として定着。その後、層状デザートの一般名にも広がり、日本語の「パフェ」という語形で日常語になりました。

カフェで運ばれてきた背高グラス

上から順に、赤い苺、白いクリーム、琥珀色のシロップ、そしてアイスが涼しく光ります。

「これが“完全(パルフェ)”か」——名前を知ると、最後のひと口まで愛おしく感じられます。

言葉が味を変える。そんな体験を、次のパフェで試してみませんか?

実生活への応用例

日本式パフェをもっとおいしく

層の“リズム”を作る:アイス・クリーム・フルーツに食感パーツ(グラノーラ、コーンフレーク、クッキー)を挟むと最後まで飽きません。

和の要素を一点投入:白玉・あんこ・抹茶寒天などを1層加えると、味の“間”が生まれて満足度UP。

“見た目の高さ”=満足度:スマホで撮りたくなる色のコントラスト(白×赤×緑など)を意識すると、家庭でも“カフェ映え”。

フランス式パルフェを試す

卵黄+シロップ+生クリームでパータ・ボンブ系のベースを作り、型に流して凍らせ、皿にスライス。コーヒーやナッツの香りと好相性です。

注意点や誤解されがちな点

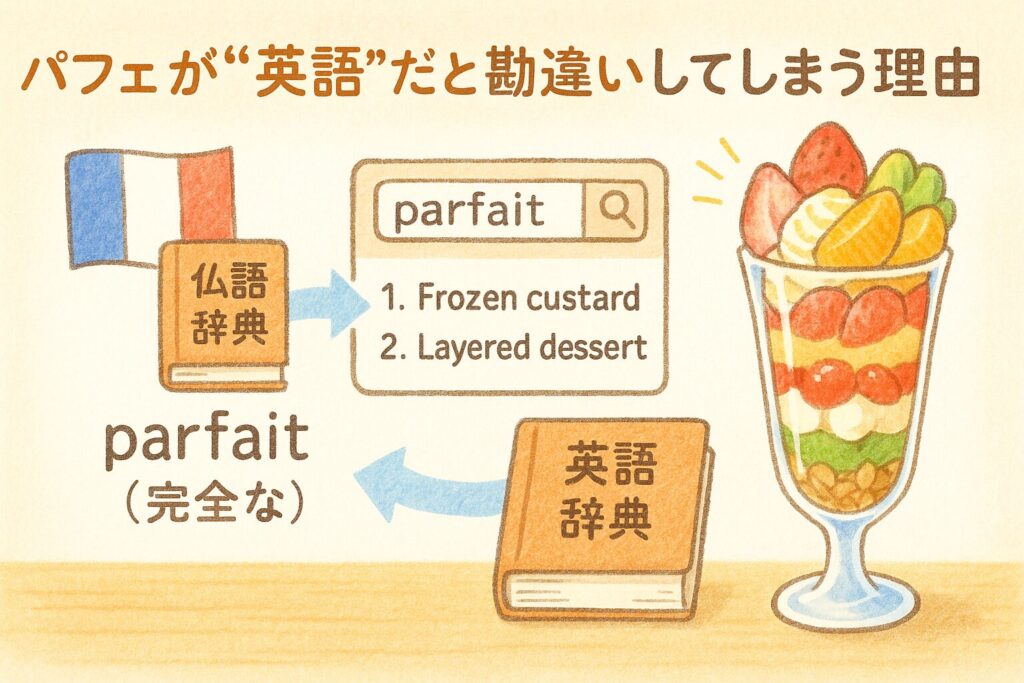

パフェが“英語”だと勘違いしてしまう理由

見た目は英語風、根っこはフランス語

日本語の「パフェ」は、英語の発音 /pɑːrˈfeɪ/ に近い形で入ってきた外来語です。そのため“英語の言葉”に見えますが、語源はフランス語 parfait(完全な)。図書館のレファレンスでも「仏語 parfait → 英語 parfait を経て日本語化」と整理されています。

英語辞書の“二つの定義”が混乱を後押し

英語では parfait が①凍らせたカスタードと②層状デザートの二義で定着。検索するとまず英語辞書が出てくるため、「英語の料理名」と誤解しがちです。

日本語の定着像は“高脚グラスの層”

日本語辞典は「アイス・果物・クリームなどをグラスに彩りよく重ねた冷菓」と説明。見た目・呼び名が英語圏の用法と近いので、なおさら英語発祥に見えてしまいます。

語形は英語経由/語源はフランス語/日本での一般像は“層状グラス”。この三点をおさえると、混乱が解けます。

「本家」と「日本式」はどこが違う?——分けて見るポイント

軸は3つ(製法・器・食感)です。

製法(中身)

本来のフランス菓子 parfait は、砂糖シロップ+卵黄+生クリームを基調にした凍菓で、型に流して固める(molded)タイプ。定義として「シロップ・卵黄・生クリームを合わせ、香りを付けて型で成形する」と記述されます。

日本式はレシピではなく“構成=層”が本体。アイス・フルーツ・ホイップなどをグラスに重ねるスタイルを指します。

器(提供スタイル)

フランスの parfait は皿にスライスして供される古典的スタイルが一般的。対して日本のパフェは背の高いグラスが定番です。差異は百科や解説(仏語版の解説や英語圏の概説)にも現れています。

食感(体験)

フランス式はよく冷やした“切れる凍菓”。日本式は“混ざり合う層”を掘り進める体験。どちらも「パフェ」ですが、菓子としての設計思想が違うと理解しましょう。

間違いやすいポイント&避けるべき考え方

「パフェ=英語」と決めつけない

語源は仏語 parfait=“完全”。英語経由で日本語化した——が正確です。

「フランスのパルフェ=日本のパフェ」と短絡しない

製法・器・食感が異なる別系統のデザートとして整理しましょう。

「“完璧”だから名付けられた」と断定しない

parfait の語義が「完全」なのは事実ですが、命名理由を断定するのは避け、「“完全”という語感から転用されたとされる」程度に留めるのが妥当です(英語での菓子名としては19世紀末の用例が確認されています)。

サンデー(sundae)との違い

名前の由来

サンデーは米国発祥。Sunday(=日曜日)にちなんだ名から、宗教的配慮や商標回避等の事情でsundaeという綴りが広まったとする説明が公的レファレンスでまとまっています。

中身の設計

アイスの上にソースやトッピングを載せる“盛り”のデザートが基本。層を重ねる日本式パフェとは構成思想が異なります(辞書定義も別)。

文化の位置づけ

サンデーはソーダファウンテン文化の象徴、パフェは仏菓子/英米圏の層状デザート/日本の喫茶文化と、それぞれ背景が違います。起源・語源・提供様式のいずれも別モノとして理解するのが正確です。

皿に切り分けられた冷たいparfaitは、口に触れると静かにほどけます。

背の高いグラスのパフェは、層を掘るたびに味が切り替わります。

同じ名でも、体験はまるで違う——それがこのデザートの面白さです。

おまけコラム

日本のパフェは“翻訳”から“再発明”へ

日本のパフェは、英米で広がった層状のグラスデザートを受け入れつつ、寒天・白玉・あんこ・抹茶ゼリー・コーンフレークなどの和素材を組み合わせて、日本独自の層の設計を磨いてきました。レシピ解説でも、あずきやコーンフレークを組み込む日本式が定番として紹介されています。

“締めパフェ”という夜の文化

札幌では、飲み会の最後に甘いパフェで締める「締めパフェ」という習慣が観光案内でも取り上げられています。夜向けの甘さ控えめ配合や、わざと空間を残した背高グラスなど、体験重視の演出が特徴です。食文化と器のデザインが、“夜に似合うパフェ”を生み出しています。

“見た目の物語”を楽しむ派生形

日本では“盆栽パフェ”のように、見た目そのものに物語性を持たせる演出も人気です。さらに各地の食材や器の規定まで設けたご当地パフェ(例:加賀パフェ)も登場し、ルールのある美学として進化しています。

ロングスプーンと背の高い器の理由

パフェのグラスが高いのは層を視覚化するため。英語版の概説でも、ロングスプーン(parfait spoon)と背の高いグラスが層を掘り進める体験のために使われると説明されます。

一言でいうと、日本のパフェは“翻訳”を越えて“再発明”の段階にあります。海外由来の設計思想に、日本の素材・器・見立てが重なって、ストーリー性のあるスイーツへ育っています。

まとめ・考察

3つの事実で“迷いゼロ”

語源はフランス語 parfait=「完全な」。ここが出発点です。

意味とスタイルは地域で分岐:フランスは皿に供する凍菓、英語圏は凍菓+層状の二義、日本は背高グラスの層状が一般像です。

日本の進化は“素材×見せ方”の工夫(寒天・あんこ・抹茶・コーンフレーク)と、体験としての層の設計。

文化論の視点

言葉(parfait=完全)が料理名(デザート)に転じ、さらに提供様式(器・層)をも規定する——。語の意味→料理名→様式という三段変換は、翻訳可能性(他文化に移される力)と再解釈(地域ごとの意味付け)が食文化を豊かにする好例だと考えます。

楽しみ方の視点

家で作るなら、底に“サクサク層”を一段。最後の一口に食感の“クライマックス”を仕込むと、食べ進める物語が生まれます。和素材を一点加えると味の間合いが整い、日本式の完成度が上がります。

今日の学びを“使える知識”に変えるチェックポイント

語源は仏語。語形は英語発音経由で日本語「パフェ」に。迷ったらここへ戻る。

器と提供法を見る:皿でスライス→仏式、背高グラスで層→日本式の定番。

素材の足し算に“日本”をひとつ:寒天・白玉・あんこは相性抜群。

「語源を知ってから食べるパフェは、少し特別に感じる」——次にグラスを前にしたら、器・層・スプーンの長さまで観察してみてください。見慣れたデザートの背景が一口ごとに立ち上がるはずです。

3地域・3要素の“指さし比較”

フランス(本家):凍菓/皿/切り分け(卵黄+シロップ+生クリーム)。

英語圏:凍菓+層状(両義)/グラス。辞書が二義を明記。

日本:層状/背高グラス/和素材の加点。

5秒で見分ける現場チェック

器:皿でスライス→本家寄り。背高グラス→日本式寄り。

体験:一体感のある凍菓→仏式。掘るたび味が切り替わる層→日本式。

長いスプーン:層を最後まで食べ進めるための道具。

家で“日本式”を一段格上げ

底にサクサク層+和の一品(白玉・あんこ・抹茶ゼリー)で最後の一口がピークになる設計に。

旅とパフェの小ネタ

締めパフェ(札幌)は“夜に似合う甘さ控えめ”。観光の締めの一杯にどうぞ。

あなたの好きなパフェは、どの国の系譜でしょう?

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

パフェの教本

著者:富田 佐奈栄

出版元:柴田書店

特徴:プロ向け製菓書の名門・柴田書店が手掛けた、パフェ作りの理論と実践を体系的にまとめた一冊。層の構成、素材選び、盛り付けの美学までを豊富な写真とレシピで解説しています。プロ志向ながら家庭でも応用できるアイデアが満載で、まさに「作る人のための教科書」。

おすすめ理由:今回の記事で触れた「日本式パフェの進化」や「層のリズム作り」を、実際に形にするための実践知識が得られます。理論と技術の両面で理解を深めたい方に最適です。

パフェ本

著者:斧屋

出版元:産業編集センター

特徴:日本各地のカフェやパティスリーを巡り、独自視点でパフェの魅力を記録したグルメエッセイ。写真だけでなく、店主や職人へのインタビューも交え、背景や物語にフォーカスしています。

おすすめ理由:記事内で扱った「ご当地パフェ」「夜パフェ」などの文化的側面を、リアルな現場取材から感じ取ることができます。食べ歩きを通じて、地域ごとの解釈やデザインの多様性に触れられる一冊です。

まだ知られていない物語のあるお菓子

著者:下園 昌江

出版元:誠文堂新光社

特徴:著者がフランス各地を巡って出会った、素朴で地域色豊かなお菓子をレシピとともに紹介。歴史や名前の由来、現地での食べられ方など、菓子を取り巻く文化的背景を丁寧に紐解きます。

おすすめ理由:今回の記事で触れた「パルフェのフランス語起源」や「地域ごとの菓子文化」をさらに広げ、フランス菓子の中でパルフェがどのように位置付けられているかを理解する助けになります。

この3冊は、それぞれ技術(作る)・文化(巡る)・背景(知る)の異なる切り口から、パフェやその文化を立体的に深掘りできる構成になっています。今回のテーマを“味わい尽くす”ための最高の読書セットです。

疑問が解決した物語

同じカフェの、あの日と同じ窓際の席。

目の前には、また背の高いグラスに盛られた華やかなパフェ。

でも今日は、あの日の私とは違う。

フランス語で「完全な」という意味のparfaitから来ていること、そして国ごとに形や味わいが変わってきたことを知っている。

スプーンを手に取りながら、友だちにそっと教える。

「パフェって、“完全”って意味のフランス語から来てるんだよ。

でも日本のは、フランスとも英語とも違う、特別なパフェなんだって。」

正確には

「“完全”という意味のフランス語 parfait に由来するデザート名なんだよ」と。

友だちの顔が、グラスの中のフルーツみたいにぱっと明るくなった。

甘さの奥に、少しだけ誇らしい知識の味が混ざった気がした。

そしてスプーンを入れた瞬間、

私は心の中でそっとつぶやく。

――これはやっぱり、完璧なデザートだ。

締めの文章

グラスの中の層を一口ずつ進めるたび、私たちは味だけでなく、名前の背景や文化の物語も味わっています。

「パフェ」という言葉が持つ“完全”の響きは、国や時代、そして私たちの手の中で姿を変え、今もなお進化し続けています。

次にパフェを前にしたときは、器の形や層の順番、その一つひとつに込められた物語を思い出してみてください。きっと、いつもの甘さが少しだけ深く感じられるはずです。

注意補足

本記事は、著者が個人で調べられる範囲で、辞書・百科・公的な観光情報・図書館のレファレンス事例など、信頼度の高い情報源を横断して二重チェックのうえで執筆しています。ただし、料理名の初出年・命名理由や、地域の用法差は資料により表現が異なる場合があります。今後の研究や整理の進展で見解が更新される可能性もあります。この記事は唯一の正解ではなく、読者が自分でも確かめに行ける入口としてご活用ください。

この甘い物語に心がときめいたなら、さらに深い文献や資料の層へ――知識の味わいを、最後まで“パフェ”尽くしてみてください。

あなたの人生にも、甘さと彩りが“パフェ”クトに重なりますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント