仕事のやる気が突然ゼロになったあなたへ――それは“甘え”ではなく、心と体からの大事なサインかもしれません。『燃え尽き症候群』の正体と、今日からできる小さなケアをいっしょに見ていきましょう。

仕事のやる気が突然ゼロに…それ、『燃え尽き症候群(バーンアウト)』かもしれません

代表例リード文

たとえば、病院で働く新人看護師さんを思い浮かべてみてください。

毎日、患者さんのケアに全力。

先輩に迷惑をかけたくなくて、分からないことも家に持ち帰って勉強。

休日も、「明日の準備を少しだけ…」と、つい仕事のことを考えてしまいます。

ところが、ある日を境に、急にこう感じるようになります。

「病院に向かう足が、ものすごく重い…」

「前はやりがいだった仕事が、今は怖い・つらい…」

この「突然スイッチが切れた感じ」が今回の現象です。

3秒で分かる結論

結論:

仕事のやる気が突然ゼロになってしまうのは、

心と体のエネルギーを使い切ってしまった『燃え尽き症候群(バーンアウト)』のサインの可能性があります。

がんばり屋さんほど、

「気合いが足りないから」ではなく、

真面目にがんばり続けた結果として起こる現象だと考えられています。

小学生にもスッキリ分かる説明

ものすごくがんばって走り続けたら、

いつか足が動かなくなってしまいますよね。

心も同じで、

- 勉強を一生懸命がんばる

- 部活で毎日全力を出す

- 人のために、ずっと無理をしてしまう

こんなことがずっと続くと、

心の電池がパタッと切れてしまうことがあります。

それが、大人の世界でよく言われる

**「燃え尽き症候群(バーンアウト)」**です。

「サボりたいから」ではなく、

「がんばりすぎて、心の体力がなくなってしまった状態」

と考えると、イメージしやすいと思います。

1. 今回の「ふしぎな現象」とは?

よくある疑問をキャッチフレーズ風に

- 「仕事のやる気が突然ゼロになるのはどうして?(燃え尽き症候群とは?)」

- 「休んでも休んだ気がしないのはなぜ?(心のエネルギー切れとは?)」

- 「好きだった仕事が急にイヤになるのはどうして?(バーンアウトのしくみとは?)」

こんな“もやもやする疑問”が、

今回のテーマの入り口になっているかもしれません。

このようなことはありませんか?(あるある例)

次のようなことに、心当たりはないでしょうか。

- 昔はワクワクしながら取り組んでいた仕事が、

今は「ただこなすだけの作業」にしか感じられない。 - 休日なのに、仕事のことを考えると胃がキュッとなって、

「何もしたくない」と布団から出られない。 - 朝、目が覚めた瞬間から、

すでにヘトヘトで、会社に行く準備だけで精一杯。 - 同僚やお客さんと話すのが苦痛で、

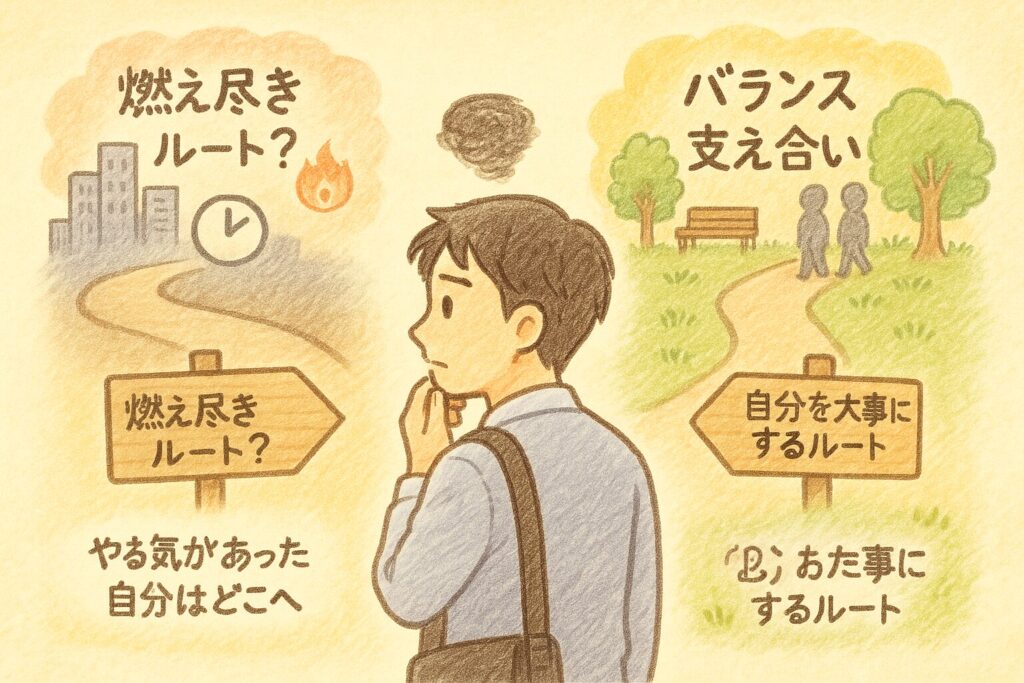

できるだけ誰とも関わりたくないと思ってしまう。 - 「あんなにやる気のあった自分はどこへ行ったんだろう?」と

自分が自分じゃないような感覚になる。

頭では、

「自分はサボってるんじゃないか?」

「甘えているだけなんじゃないか?」

と自分を責めてしまうのに、

心と体はまったくついてきてくれない――

そんな、不思議でつらいギャップが生まれてしまうのです。

この記事を読むメリット

この記事を読むことで、次のようなことが分かります。

- 今の自分の状態に**「名前」**をつけて、整理できる

- 「甘え」や「怠け」ではなく、

世界中で研究されている現象だと理解できる - 今日からできる、心のセルフケアのヒントが分かる

- もし身近な人が同じ状態だったとき、

どのような目線で接すればいいかのヒントが得られる

「なんで自分だけ…?」という孤独から、

「あ、これは“燃え尽き症候群”という現象なんだ」と

一歩引いて見られるようになることが、この章のゴールです。

2. 疑問が浮かんだ物語

ユウスケさんは、入社以来ずっと、

周りから「頼りになる人」と言われてきました。

新しいプロジェクトが始まれば、

誰よりも早く出社し、最後まで残って資料を作り直します。

休日でも、

「ここをもう少し改善できないかな」

とパソコンを開いてしまうような、根っからのがんばり屋さんです。

ところが、ある朝を境に、様子が変わっていきます。

「ナンデ?」が止まらない朝

その日の朝。

目は覚めたのに、布団から体が起き上がりません。

「会社に行く支度をするだけで、体が重い…」

「パソコンを開いても、頭が真っ白で何も進まない…」

「前はワクワクしていた仕事なのに、今は怖い・だるい・逃げたい…」

心の中では、こんな言葉がぐるぐる回ります。

「ナンデ? あんなにやる気があったのに…」

「自分って、こんなに弱い人間だったっけ?」

「ただのサボりなら、もっと気楽なはずなのに…」

同僚から見れば、ユウスケさんは相変わらず

「真面目で頑張り屋さん」に映っています。

でも、ユウスケさんの内側だけ、

じわじわと真っ暗な部屋に電気がつかなくなっていくような感覚です。

「どうしてこんな気持ちになるんだろう」

「昨日までの自分と、今日の自分は何が違うんだろう」

「このモヤモヤに、ちゃんとした“名前”はあるのかな?」

ユウスケさんは、

自分の中に生まれた“ナゾ”を解き明かしたい気持ちと、

ただただしんどい気持ちの間で、揺れ続けます。

この物語の「ナゾ」の正体は何なのか?

意外と、私たちのすぐそばにあるこの現象の名前を、

次の章で一緒に探しに行きましょう。

3. すぐに分かる結論

お答えします

ユウスケさんのように、

- 昨日までやる気にあふれていたのに

- 急に、心と体のスイッチが切れたようになる

という現象には、

『燃え尽き症候群(バーンアウト)

/burnout syndrome(バーンアウト・シンドローム)』

という名前がついています。

1・2で生まれた疑問への、短い答え

Q. なぜ、急にやる気がゼロになってしまうの?

→ 心と体のエネルギーを長いあいだ使い続けた結果、

「心の電池切れ」のような状態になっているからと考えられます。

Q. これは、サボりや甘えとどう違うの?

→ やりたい気持ちがないのではなく、

やりたくても動けないほど、疲れがたまりきっている状態です。

世界保健機関(WHO)や各国の研究でも、

「職場ストレスによる燃え尽き」として取り上げられている、

きちんとした**“現象”**です。

Q. じゃあ、どう向き合えばいいの?

→ 気合で乗り切るのではなく、

- 自分の状態を知る

- 休息や相談を「戦略」として取り入れる

- 仕事や考え方のバランスを見直す

という方向で考えていくことが大切だとされています。

『燃え尽き症候群(バーンアウト)』は、

**「真面目にがんばってきた人ほどなりやすい、心と体のエネルギー切れ」**です。

ただの気分の浮き沈みではなく、

- 仕事のストレス

- 自分の性格傾向(責任感の強さ・完璧主義など)

- 休めない環境

が積み重なった結果として、

心のブレーキが壊れてしまったような状態とも言えます。

ここまでで、

「もしかして、あのときの自分もそうだったのかな?」

「今の自分の状態に、ちょっと心当たりがある…」

と感じた方もいるかもしれません。

「どうして、がんばり屋さんほど燃え尽きてしまうのか?」

「心と体の中で、いったい何が起こっているのか?」

「日常生活で、どう気をつければ防げるのか?」

こうした疑問を、もう一歩深く知りたい方のために、

この先の章では、

- 燃え尽き症候群(バーンアウト)の、もう少し正式な説明

- 研究で分かっていること

- 実生活での具体的なサインや向き合い方

を、分かりやすく・でも丁寧に解説していきます。

今、「あれ、自分かも…?」と少しでも感じた方は、

どうかここでページを閉じずに、

一緒に、この現象の正体を見に行きましょう。

3.5よくある質問(Q&A)

――「これって燃え尽き症候群?」と思った人へ

Q1. 「燃え尽き症候群」と「ただのやる気のなさ」は、何が違うのですか?

A.

一番の違いは、

「やりたくないからやらない」のか、

「やりたい気持ちはあるのに、心と体がついてこない」のか

というポイントです。

ただの「気分の波」の場合

→ しばらく休むと自然に回復し、また集中できることが多いです。

燃え尽きに近い場合

→ 休んでも回復しにくく、

「前と同じようにやろうとしても、まったく力が入らない」

状態が続きやすくなります。

「サボりたい」ではなく

「サボっているように見えてしまうくらい、心と体が限界」

という感覚があるなら、燃え尽きにかなり近いサインかもしれません。

Q2. 燃え尽き症候群は、うつ病と同じものですか?

A.

「一部重なるけれど、まったく同じではない」と考えられています。

世界保健機関(WHO)のICD-11では、

燃え尽き症候群(バーンアウト)は

「職場のストレスに関連した現象」として扱われ、

うつ病とは別枠です。

一方で、日本の公的な説明では、

実際の診察の場ではうつ病として診断されることもある

とされています。

まとめると、

・概念としては別もの

・でも、症状やつらさの一部はかなり重なる

という「グレーゾーン」の関係です。

いずれにしても、

眠れない

食欲が極端に落ちる(または過食)

「消えたい」「死にたい」が続く

などの症状がある場合は、

自己判断せずに医療機関に相談することがとても大切です。

Q3. がんばり屋ではない自分も、燃え尽き症候群になりますか?

A.

なります。

たしかに研究や臨床報告では、

責任感が強い

完璧主義

「NO」と言えない

といった人が燃え尽きやすいと言われますが、

性格だけで決まるものではありません。

過剰なノルマや長時間労働

パワハラ・いじめ・理不尽な環境

支援や相談先がない状況

など、「外側の条件」が強烈なとき、

もともと“がんばり屋キャラ”ではない人でも、

心と体がすり減ってしまうことは十分ありえます。

「性格の問題にだけしない」ことが、とても大切です。

Q4. 燃え尽き症候群は、どれくらい休めば治りますか?

A.

「〇ヶ月で治る」とは一概には言えません。

どれくらいの期間、どんな負荷が続いていたか

個人の体力・メンタル・サポート状況

職場環境を変えられたかどうか

によって、大きく変わります。

大事なのは、

「休んだらすぐ元の働き方に戻る」前提ではなく

「休み方」「働き方・考え方のクセ」そのものを見直していく

という視点です。

少し時間はかかっても、

このプロセスを一緒に考えてくれる

医師・カウンセラー・産業医・信頼できる人を味方につけることが、

回復への近道になります。

Q5. 自分が燃え尽きているかどうか、セルフチェックする方法はありますか?

A.

ネット上にはたくさんの「チェックリスト」がありますが、

それだけで診断を決めることはできません。

とはいえ、目安として、

朝起きるときのしんどさが、数週間〜数ヶ月続いている

以前好きだった仕事に、まったくワクワクしない

仕事のことを考えると、胸や胃がキュッとなる

「自分なんて役に立っていない」と、強く感じる日が多い

こうした項目にいくつも当てはまるなら、

一度、医療機関や相談窓口に話してみることをおすすめします。

「チェックで○点以上だから病気」とは言えませんが、

「そろそろ一人で抱え込まないほうがいいサイン」にはなります。

Q6. 仕事を辞めないと、燃え尽き症候群は治りませんか?

A.

必ずしも「退職=唯一の解決策」ではありません。

業務量の調整

配置転換

勤務時間や働き方の見直し

在宅勤務やハイブリッドワークの導入

など、環境を調整しながら回復していくケースも多くあります。

一方で、

異常な長時間労働が是正されない

ハラスメントが続いている

相談しても何も変わらない

といった職場では、

退職や転職も含めた「生活全体の安全確保」が

必要になる場合もあります。

「辞める or 辞めない」の二択だけで考えず、

・まずは専門家や第三者に相談

・職場でできる調整を試す

・それでもダメなら転職も含めて検討

という“段階的な選択肢”として考えてみてください。

Q7. 燃え尽きたあと、また同じことを繰り返してしまいそうで不安です…

A.

その不安は、とても現実的で、とても大切な感覚です。

同じことを繰り返さないために役立つのは、

「どんなときにムリをしやすいか」を知る

「自分の中の“危険サイン”」を言語化しておく

「これ以上は抱えない」と決めるライン(仕事量・時間)を明確にする

一人で抱え込む前に相談する“合図”を、人にも自分にも決めておく

ことです。

燃え尽きの経験は、つらいものですが、

「自分の限界ラインを知る貴重な情報」でもあります。

その経験を、

「もう二度と同じことをしたくない」という

あなたの気持ちと一緒に、

これからの“生き方の設計図”に活かしていけたら、

それは決して無駄な時間ではなかったと、

いつか感じられる日が来るはずです。

この先の段落で、

「燃え尽き症候群」という名前の意味や、

心の中で起きている変化を、

あなたのペースで理解できるように、順番にお話ししていきます。

4. 『燃え尽き症候群(バーンアウト)』とは?

「正式な意味」をやさしく整理

日本の公的機関が説明する「燃え尽き症候群」

まず、日本の公的なメンタルヘルス情報サイト

**厚生労働省「こころの耳」**では、燃え尽き症候群を次のように説明しています。

それまで人一倍活発に仕事をしていた人が、

なんらかのきっかけで、

燃え尽きたように活力を失ってしまうときに見られる心身の疲労状態

主な特徴として、

- 心と体の強い疲労感

- 人と距離をとり、感情的な関わりを避ける

- 「やりがい」「達成感」が感じにくくなる

といった状態が挙げられています。

精神医学的には、うつ病として診断されることもある、とも書かれています。

🔍 かんたんに言うと

「がんばりすぎた結果、心と体がスカスカになってしまった状態」

それが、日本で言われる「燃え尽き症候群」です。

WHO(世界保健機関)の定義:ICD-11 ではどう扱われている?

**WHO(ダブリューエイチオー:世界保健機関)**がまとめた

国際疾病分類 ICD-11(アイ・シー・ディー・イレブン) では、

バーンアウト(burn-out)は次のように定義されています。

慢性的な職場ストレスが、うまく管理されなかった結果として生じる症候群

そして、3つの特徴があるとされています。

- エネルギー枯渇・強い疲労感

- 仕事に対する心の距離・冷笑的な気持ち(シニシズム)

- 仕事上の有能感・効率の低下

ここで大事なのは、

- ICD-11では、バーンアウトは

**「職場に関連した現象」**として登録されている - うつ病などのような**「病名(精神疾患)」としては扱っていない**

という点です。

🔍 噛み砕いていうなら

「仕事のストレスが長く続きすぎたときに起こる、

仕事に特有の“心のエネルギー切れ”」

という位置づけです。

名前をつけた人:フロイデンバーガーとは?

「バーンアウト(burnout)」という言葉を、

心理学の世界で広めたのは、

Herbert J. Freudenberger(ハーバート・フロイデンバーガー)

という臨床心理学者です。

- ドイツ生まれで、のちにアメリカで活動

- 1974年、「Staff Burn-Out」という論文で

フリークリニックで働く職員たち(そして自分自身)の

疲弊(ひへい)した状態を、

「バーンアウト」と名付けて報告しました。

彼は、英語の burn out(バーン・アウト)

=「エネルギーを使い切って、すり減ってしまう」という言葉を、

そのまま人間の心身の状態に当てはめたのです。

🔍 ポイント

最初から、「だらけている人」の話ではなく、

理想に燃えて働く人たちの疲れ切った姿が、

「バーンアウト」として記述されていました。

マスラークによる3つの側面

(Maslach Burnout Inventory:マズラック・バーンアウト・インベントリー)

その後、社会心理学者の

**Christina Maslach(クリスティナ・マスラーク)**たちは、

バーンアウトを測るための質問紙

**Maslach Burnout Inventory(MBI:マズラック・バーンアウト・インベントリー)**を開発しました。

MBIでは、バーンアウトを次の3つに分けて考えます。

- Emotional Exhaustion(エモーショナル・エグゾースション/情緒的消耗)

- 心がヘトヘトで、感情を向ける余裕がない状態

- Depersonalization(ディパーソナライゼーション/脱人格化)

- 患者さんやお客様、生徒などに

「どうでもいい」「またか…」と

冷たく距離を置くような感覚

- 患者さんやお客様、生徒などに

- Reduced Personal Accomplishment(ルデュースト・パーソナル・アコンプリッシュメント/個人的達成感の低下)

- 「自分は役に立っていない」「成果が出ていない」と感じる状態

MBIは世界的にいちばん使われている測定ツールの一つで、

これを使った研究が数え切れないほど行われています。

🔍 とはいえ

研究ツールはあくまで「傾向を見るためのもの」で、

診断そのものを決める道具ではないことも、

専門家のあいだで繰り返し指摘されています。

ざっくり一言でまとめると…

「燃え尽き症候群」は、

‘慢性的な仕事ストレス’によって

心と体と仕事への姿勢がすり減ってしまった状態

だと言えます。

▶︎ 次の章では、

「どうして、がんばり屋さんほど燃え尽きてしまうのか?」

という素朴な疑問を、背景と性格・働き方の面から掘り下げていきます。

5. なぜ注目されるのか?

がんばり屋さんほど燃え尽きてしまう理由

「援助職」から始まったバーンアウト研究

バーンアウト研究の最初期に注目されたのは、

- 看護師

- 医師

- 介護職

- 教師

- ソーシャルワーカー などの

**「人を支える仕事(援助職)」**に就く人たちでした。

フロイデンバーガーが観察したのも、

貧困層を支援するフリークリニックの職員やボランティアでしたし、

マスラークがインタビューしたのも

福祉・教育・医療の現場で働く人たちでした。

🔍 つまり

バーンアウトは最初から

**「理想に燃えて人を支える人たちの問題」**として

語られてきたのです。

現在では、IT・営業・管理職・コールセンターなど、

ほとんどあらゆる職種でバーンアウトが報告されています。

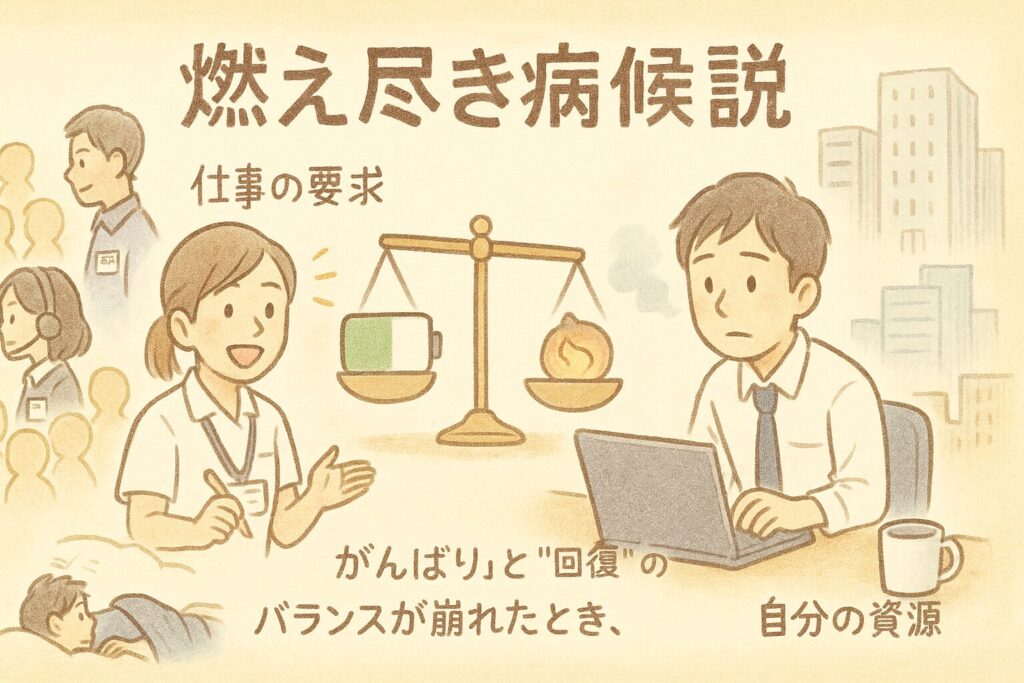

「仕事の要求」と「自分の資源」のバランスが崩れるとき

バーンアウト研究ではよく、

「仕事の要求・資源モデル(ジョブ・デマンズ・リソーシズ・モデル/JD-Rモデル)」

という考え方が使われます。

ざっくりいうと、

- 仕事の要求(ジョブ・デマンズ)

- 長時間労働

- 感情労働(クレーム対応など)

- 高いノルマや責任

- 自分の資源(ジョブ・リソーシズ)

- 自分の裁量(決める自由度)

- 上司や同僚・家族のサポート

- 公正な評価・報酬

- 休む時間、回復する余白

この2つのバランスが長いあいだ崩れたままになると、

バーンアウトのリスクが高まる、と考えられています。

🔍 大切なのは

「ストレスがある=ダメ」ではなく、

「回復するための資源が足りない状態が続く」ことが危険

だという視点です。

「がんばり屋さん」の強みとリスク

日本の解説や臨床報告では、

燃え尽き症候群になりやすい人の特徴として、次のような点が挙げられています。

- 責任感が強く、仕事を途中で投げ出せない

- 完璧主義で、「ミスは絶対ダメ」と考えがち

- 「NO」と言えず、仕事を抱え込みやすい

- 人の役に立つことに強い価値を置いている

- 相手の気持ちに深く共感しやすい

これらは、本来すべて**その人の「長所」**です。

だからこそ、

アクセルはとても強いのに、

ブレーキと休憩の練習をしてこなかった

という状態になりやすいのです。

心と体の中で何が起きているのか(ざっくりイメージ)

ここで、一度「心と体の中」を覗いてみます。

- 私たちの体には、

HPA軸(エイチ・ピー・エーじく:視床下部−下垂体−副腎のホルモンの連携システム)

という「ストレス対処システム」があります。 - ストレスがかかると、

コルチゾールというホルモンが分泌され、

心と体を「戦闘モード」に切り替えます。

慢性的なストレスが続くと、

このHPA軸の働きが乱れ、

朝と夜のコルチゾールの差が小さくなる(1日を通して平らに近づく)

といった変化が、バーンアウトや慢性疲労と関連して報告されています。

最近の脳画像研究(MRI:エムアールアイ)では、

- 記憶や感情に関わる海馬(かいば)

- 判断やブレーキ役を担う前頭前皮質(ぜんとうぜんぴしつ)

などの領域で、バーンアウトの強さと関連する変化が報告されています。

🔍 もちろん

「脳がこう変わったから、必ずバーンアウトになる」と

いう単純な話ではありません。

ですが、

“心のエネルギー切れ”が

脳やホルモンのレベルにも影響するストレス状態

であることが、研究から少しずつ見えてきています。

次の章では、

“理論”を日常に落とし込み、

「実生活の中でどんなサインに気づけばいいのか?」

「今日からできるセルフケアは何か?」を

具体例と一緒に見ていきます。

6. 実生活への応用例

サインの見つけ方と、今日からできるセルフケア

日常で気づける「3つのサイン」

研究や公的サイトの説明をもとにすると、

燃え尽き症候群のサインは、

おおまかに次の3グループに分けて考えると分かりやすいです。

① エネルギーのサイン

- 朝起きた瞬間から、すでにヘトヘト

- 休日も「なにをする気にもなれない」が続く

- 風邪ではないのに、だるさ・頭痛・肩こりが増えた

② 感情・人間関係のサイン

- 利用者さん・患者さん・お客さんに対して、

「もう勘弁してほしい」「どうでもいい」と感じやすくなる - 同僚や家族と話すのが、妙に重く感じる

- 笑顔が「仕事用の仮面」みたいな感覚になる

③ 自分への評価のサイン

- 「自分なんて役に立っていない」と強く感じてしまう

- 小さなミスでも、必要以上に自分を責めてしまう

- 以前できていたことも、「もう無理」とあきらめてしまう

🔍 どれか1つだけでも、長期間続くようなら、

「そろそろ立ち止まろう」というサインと受け取ってください。

今日からできるセルフケアのアイデア

日本のクリニックや公的サイトの解説では、

バーンアウトの回復・予防のために、

次のような工夫がよくすすめられています。

(1)体のリズムを整える

- なるべく同じ時間に寝て同じ時間に起きる

- いきなり完璧な食事でなくても、

「コンビニでも野菜を1品足す」など小さく整える - 散歩やストレッチなど、軽い運動を数分でも取り入れる

体のリズムが整うと、

心が回復する「土台」が安定しやすくなります。

(2)仕事以外の時間をあえて作る

- 趣味・推し活・読書・ゲーム・散歩など、

**「成果と関係ない時間」**を意識的に確保する - 夜遅くの仕事メールを見ない時間帯を決める

「休む時間」も、

**仕事を続けるための大事な“仕事”**だと考えてみてください。

(3)信頼できる人に打ち明けてみる

- 同僚・友人・家族など、

「アドバイスよりも、まず話を聞いてくれる人」を選ぶ - 「最近ちょっと、前よりしんどくてさ」と、

100点の説明でなくてOKなので、一言だけでも共有してみる

それだけで、

「自分ひとりで抱え込むモード」から一歩外に出る

ことができます。

(4)専門家に相談するという選択肢

- 不眠・食欲低下・涙が止まらない・死にたい気持ちが続く…

こうした状態がある場合、

心療内科・精神科・カウンセラーなどへの相談が強くすすめられています。

バーンアウトの影に、

うつ病や不安症など、

別の治療が必要な病気が隠れていることもあるためです。

ちょっとだけ「脳とホルモン」話を、日常にたとえてみる

さきほど少し触れた

- HPA軸(視床下部−下垂体−副腎のストレス反応の流れ)

- コルチゾール(ストレスホルモン)

- 海馬・前頭前皮質 といった脳の部位

これらは、研究の世界ではよく話題になりますが、

日常の感覚に落とすと、こんなイメージです。

- HPA軸 … 「ストレス警報の司令室と配線」

- コルチゾール … 「非常時モードに切り替えるスイッチ」

- 海馬 … 「記憶ノート」と「感情の整理棚」

- 前頭前皮質 … 「ブレーキとハンドルをにぎる運転席」

長期間ストレス警報が鳴りっぱなしになると、

- 非常ベル(コルチゾール)が鳴りすぎて、

だんだん反応しづらくなる - 記憶ノート(海馬)が疲れて、集中しにくくなる

- ブレーキとハンドル(前頭前皮質)が利きづらくなり、

「やめたいのに止まれない」「ぼーっとして決められない」

といった状態になりやすい、と報告されています。

🔍 もちろん

まだ研究は進行中で、

「こうなったら必ずバーンアウトになる」と

断定できる段階ではありません。

それでも、

「心の疲れ」は単なる気分ではなく、

**体や脳のレベルでも起きる“本物の負荷”**なのだ

ということを、そっと覚えておいていただけたらと思います。

次の章では、

「燃え尽き症候群」にまつわる

“よくある誤解”と“注意点”を整理しながら、

「甘え」とは何が違うのか、

自己診断の落とし穴はどこにあるのかを見ていきます。

7. 注意点や誤解されがちな点

「甘え」ではなく、「ラベルの使い方」の問題

病気なの?性格なの?そのあいだにあるグレーゾーン

もう一度整理すると、

- ICD-11(WHO)

→ バーンアウトは「職場に関する現象」であり、

精神疾患そのものの診断名ではない。 - 日本の公的サイト

→ 燃え尽き症候群の状態は、

精神医学的にはうつ病と診断されることもある。

つまり、

「バーンアウト=正式な病名」ではないことも多いが、

実際の症状としては、うつ病などと重なり合うことが多い

という、少しグレーな位置づけです。

「甘え」「怠け」との決定的な違い

悩んでいる当人を一番傷つけてしまう言葉が、

「それは甘えじゃない?」

「怠けてるだけでしょ?」

というひとことです。

しかし、研究や専門家の解説では、

バーンアウトは

- 長期間の仕事ストレス

- 責任感・完璧主義・共感性の高さなどの性格傾向

- 職場環境(サポート・公正さ・業務量など)

が重なった結果として生じる、

ストレス関連の症候群だと整理されています。

🔍 かんたんに言うと

「やりたくないからやらない」のではなく、

「やりたいのに、心と体がもう動けない」

というところが、「甘え」と決定的に違うポイントです。

自己診断の落とし穴

ネット上には、

「バーンアウト自己診断チェックリスト」がたくさんあります。

研究で使われる

MBI(マズラック・バーンアウト・インベントリー)も、

基本的には研究用・傾向把握用であり、

「これだけで診断を決めるものではない」とされています。

自己診断だけで、

- 医療機関への受診を先延ばしにしてしまう

- 本来必要な治療や支援を避けてしまう

というリスクもあります。

特に、

- 眠れない日が続く

- 食欲が極端に落ちる、または過食が止まらない

- 「死にたい」「消えたい」が頭から離れない

- 仕事だけでなく、日常生活全体が回らなくなっている

といった状態がある場合は、

自己判断ではなく、医療・専門家への相談がとても重要です。

ラベルは「守る」ために使う

「燃え尽き症候群」という言葉は、

- 自分の状態に名前をつけて整理する

- 「気合い不足」ではないと理解する

- 職場や社会のあり方を見直すきっかけにする

といった良い面があります。

一方で、

- ぜんぶ「バーンアウトだから」で片付けてしまい、

別の病気や問題に気づきにくくなる - 「自分は燃え尽きた人間だから」と、

自分へのラベルを厳しく固定してしまう

といったリスクもあります。

🔍 いちばん大事なのは

ラベルで自分を縛るのではなく、

自分を守るための道具として使う

という視点です。

▶︎次の章では、

少し肩の力を抜いて「おまけコラム」として、

“燃え尽きやすい人”の強みや、

目標達成後に起こる「ぽっかり感」を、

別の角度から眺めてみます。

8. おまけコラム

「燃え尽きやすい人」の、じつはすごい強み

燃え尽きやすい性格=ダメな性格ではない

燃え尽き症候群になりやすい人の特徴として挙げられる、

- 責任感が強い

- 真面目でコツコツ型

- 人に頼られるのがうれしい

- 共感力が高く、相手の気持ちに寄りそえる

といった要素は、

どれも本来は大きな強みです。

問題は、その強みを

「自分を削ってでも、人と仕事に全振りしてしまう」

使い方で発揮してしまうことです。

目標達成後の「ぽっかり空白」も、燃え尽きの一形態

バーンアウトの報告の中には、

- 大きなプロジェクトを終えたあと

- 国家試験に合格したあと

- 長い介護・子育てがひと段落したあと

に、急に意欲がなくなってしまう、

という例も少なくありません。

「あれほど頑張っていたのに、

ゴールしたら急に何もやる気が起きない…」

これは、

- 長く一つの目標に全力投球していた

- ゴールした瞬間、「次の目的地」が見えなくなる

ことで心に**大きな空白(からっぽ感)**ができ、

燃え尽きのような状態になるパターンです。

「弱さ」ではなく、「使い方の問題」として見てみる

JD-Rモデルの考え方に照らすと、

燃え尽きやすい人は

- 仕事に対するエネルギー(熱量)はとても大きい

- その一方で、

自分を回復させる資源を確保する力が弱くなりがち

とも言えます。

🔍 ちょっとゲームにたとえると

- 攻撃力(責任感・努力)は高い

- でも、防御力・回復アイテム(休息・相談・線引き)は少ない

そんなキャラクターでラスボス戦を続けていれば、

いつかHPもMPもゼロになるのは当然…ですよね。

だからこそ、

- 「がんばり屋だからダメ」なのではなく

- そのがんばる力を“どう配分するか”が課題

という目線で、自分を責めずに見つめ直してあげてほしいのです。

次の章(では、

ここまでの内容をギュッとまとめつつ、

少し高い視点・ちょっとユニークな視点から、

「燃え尽き症候群」をどう受け止めるかを一緒に考えてみます。

9. まとめ・考察

「心の火災報知器」としての燃え尽き

この文章でお伝えしたかったこと

ここまでの内容を、あらためて整理すると、

- 燃え尽き症候群(バーンアウト)は、

**世界保健機関や日本の公的機関でも扱われている、

職場ストレスに関連した「現象」**であり、

「甘え」や「怠け」ではない。 - がんばり屋さん・責任感の強い人ほど、

自分を守るより先に人と仕事を優先しがちで、

燃え尽きのリスクが高くなりやすい。 - 長期的には、脳・ホルモン・心臓など、

体のレベルでも負荷がかかりうるストレス状態である。 - だからこそ、

早めにサインに気づき、

休息・相談・環境調整・専門家の力を組み合わせることが

回復と予防にとって重要である。

すこし「高尚」な視点からの考察

バーンアウトの歴史と研究をたどると、

そこにはいつも、

- 医療・教育・福祉など「ケアする仕事」の拡大

- リモートワーク・24時間オンライン・成果主義といった

現代の働き方の変化

が、背景として存在していました。

燃え尽き症候群は、

単に「個人の心が弱い」という話ではなく、

「人と仕事の関係の作り方」に対して、

社会全体に鳴り続けている、

一種の“警報”

なのかもしれません。

- どこまで働き、どこからは休むのか

- 何をもって「成果」と呼ぶのか

- 人間らしいペースで生きるとは何か

こういった問いを、

個人だけでなく、職場・社会全体で考える必要がある――

燃え尽きの問題は、

そんなメッセージを含んでいるように感じられます。

ちょっとユニークな視点からの考察

もう少し砕いて、

ゲームやアニメの世界にたとえてみます。

- HP(ヒットポイント/体力)はそこそこ残っている

- でも MP(マジックポイント/心のエネルギー)が0に近い

- 技(集中力・共感・創造性)がもう出せない

バーンアウトは、

そんな状態に近いのかもしれません。

だとしたら、

- 休憩は「サボり」ではなく MP回復のターン

- 相談は「状態異常を治すアイテム」

- 職場改善は「ステージ自体の難易度調整」

と考えてみると、

少しゲーム感覚で「自分の心と仕事との付き合い方」を

設計し直すことができるかもしれません。

あなた自身の体験とつなげてみる

ここまで読んでくださったあなたにも、

- 「あのときの自分、もしかして燃え尽きていたかも」

- 「今の自分、ちょっと危険サインが出ている気がする」

と感じる瞬間があったかもしれません。

もしそうなら、

どうかこう思ってみてください。

「これは、心と体からの“火災報知器”なんだ。

いったん立ち止まって、消火活動や避難ルートを考えていいタイミングなんだ」と。

▶︎ ――ここまでで、

『燃え尽き症候群』の正体と向き合い方の“全体像”は

だいたいつかめてきたと思います。

次の章は、

ここからさらに一歩進んで、

この現象を“自分の言葉”で説明できるようになるための

「応用編」です。

10. 応用編

自分の言葉で「燃え尽き症候群」を説明できるようになる語彙トレーニング

――この先は、興味に合わせて応用編へ。

今回の現象の語彙(ごい)を増やし、

日常の中で、この経験を“自分の言葉”で語れるようになりましょう。

ここからは、少し実践寄りの内容です。

難しい専門用語ではなく、

**「自分や身近な人に説明するときに使える言いかえフレーズ」**を増やしていきます。

まずは「自分のための言いかえ」を持つ

「燃え尽き症候群」と聞くと、

ちょっと大げさ・ドラマチックに感じる人もいるかもしれません。

そんなときは、

自分の中だけで使う**“マイルドな言いかえ”**を

いくつか持っておくと楽になります。

たとえば…

- 「今、心のガソリンがかなり減っている状態なんだ」

- 「エネルギーを前借りしすぎて、請求書が一気に来た感じなんだ」

- 「ブレーキが壊れる前に、いったんピットインしている状態なんだ」

🔍 ポイント

「自分はダメだ」ではなく、

「いまの状態がこうなっているだけ」

と説明できる言葉を持つと、

少しだけ呼吸がしやすくなります。

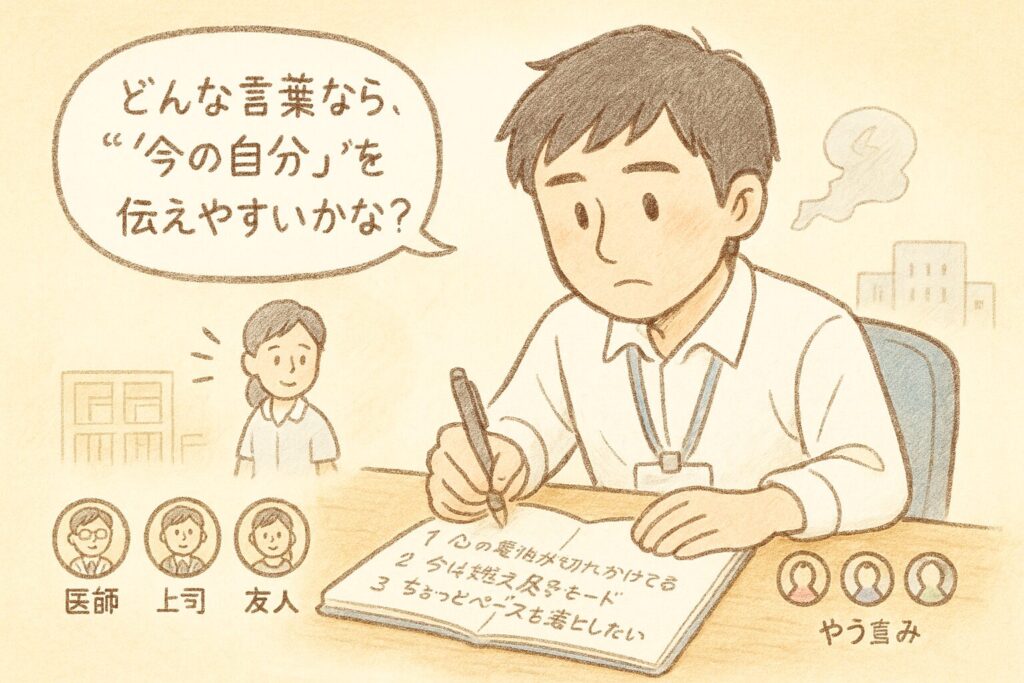

相手別・場面別の伝え方フレーズ集

同じ「しんどさ」でも、

相手によって伝え方を少し変えると、

分かってもらいやすくなります。

◆ 医師やカウンセラーに話すとき

- 「ここ数ヶ月、

仕事のことを考えるだけで体が重くなる感じがあります」 - 「以前はやりがいを感じていた仕事なのに、

今は怖い・逃げたい気持ちのほうが強いです」 - 「**“燃え尽き症候群”に近いのかな?**と思うこともあって、

一度専門の意見を聞きたくて来ました」

◆ 上司や人事に相談するとき

- 「最近、

仕事の量と、自分の体力・気力のバランスが崩れていると感じています」 - 「このまま続けると、

心身ともに持たなくなる不安が強いので、

業務量や担当範囲を一度一緒に見直していただけませんか」

◆ 家族・友人に打ち明けるとき

- 「ただの“やる気がない”っていうより、

心の電池が切れてしまった感じが続いていて…」 - 「今の自分は、

ちょっと“燃え尽きモード”に入っているみたいだから、

少しだけペースを落としてもいいかなと思っているんだ」

🔍 「燃え尽き症候群」と言うかどうかは、

無理に決めなくて大丈夫です。

大切なのは、

“自分の今の状態”が相手に届く言葉を探すことです。

「自分の状態ノート」をつけてみる

語彙を増やしつつ、

自分の状態を客観的に見るために、

**かんたんな“状態ノート”**をつけてみるのもおすすめです。

たとえば、1日3行だけ。

- 今日のエネルギー:

「朝★★☆☆☆/昼★★☆☆☆/夜★☆☆☆☆」 - 今日いちばんつらかった場面:

「電話対応中に頭が真っ白になった」 - 今日、自分を守るためにできた小さなこと:

「20分だけ散歩した」「上司に“今は難しい”と一言伝えた」

こうしたメモを続けていると、

- 「いつ、どんなときにいちばん消耗しているか」

- 「どんな行動をすると、少し楽になるか」

が、少しずつ見えてきます。

🔍 語彙を増やすことは、

自分の気持ちと状態を“翻訳する力”を育てることでもあります。

この記事を読み終えた「今」の自分に、ひと言かけるなら?

応用編の最後に、

ぜひ、こんな問いを自分に投げかけてみてください。

「この記事を読み終えた“今の自分”に、

ひと言メッセージを送るとしたら、なんて言うだろう?」

- 「ここまでよく頑張ってきたね」

- 「一回休んでからでも、また考えればいいよ」

- 「ちゃんと調べようとしている時点で、もう十分えらいよ」

どんな言葉でもかまいません。

それが“あなた自身の言葉”で燃え尽き症候群を語る、

最初の一文になるはずです。

もし、過去の自分や身近な誰かの姿が重なったなら、

今日のこの時間が、

「心の火災報知器の音に気づき、

消火器と避難ルートを用意し始める、小さなきっかけ」

になれば、とても嬉しく思います。

11.更に学びたい人へ

――本と出会いなおす、バーンアウト学びのガイド

この章では、4冊の本を、ご紹介します。

初学者・小学生にもおすすめ

『心配ないよ、だいじょうぶ

―子どもが不安を克服するためのガイド』

ポピー・オニール(著)/渡辺 滋人(訳)

本の中身は、

「不安ってどんなきもち?」

「心配ごとが頭から離れないとき、どうしたらいい?」

「問題をどうやって解決していく?」

といったことを、

イラストとワーク(書き込み式)でやさしく教えてくれる内容です。

🔍 この本は、バーンアウトそのものを説明する本ではありませんが、

「ストレスや不安と付き合う基本の考え方」が、

子どもにも分かる言葉で学べます。

おすすめ理由:

小学生でも読めるやさしい表現で、

「心の中で何が起きているか」をイメージしやすい。

親子で一緒にワークをやることで、

「つらいときは相談していい」という感覚を育てやすい。

大人にとっても、「不安」との付き合い方の基本を

もう一度学びなおす入門書になります。

「燃え尽き症候群」まで行かないように、

早めにストレスや不安に気づいてケアする力を育てたい人に、とてもよく合う一冊です。

全体におすすめ:やさしめ実用書

『「燃え尽きさん」の本

―やる気が出ない・頑張りたくても頑張れない それ、バーンアウトかもです。』

池井 佑丞(著)

本の内容は、

「最近やる気が出ない」「会社に行きたくない」

「頑張りたいのに、体も心もついてこない」

といった状態が、

どのように“燃え尽き(バーンアウト)”と関係しているのかを、

医師の視点から分かりやすく解説したものです。

どんなサインが出ているときに要注意なのか

うつ病など、より重い状態に進ませないために

何をしたらいいのか

自分でできるセルフケアや、

周囲の人が気づいてあげるポイント

などが、一般の読者向けに具体的に書かれています。

おすすめ理由:

「燃え尽き症候群は病気ではないが、軽視してはいけない」という、

現実的なバランス感覚で書かれている。

難しい専門用語よりも、「体がおくるサイン」「心のブレーキの壊れ方」にフォーカスしていて、

日常に落とし込みやすい。

本記事で扱った内容と非常に相性がよく、

「まず1冊読むならこれ」といえる実用書です。

「自分は大丈夫」と言い聞かせてきたけれど、

内心はかなりきつい……という方にこそ、

そっと手に取ってほしい一冊です。

中級者向け:理論と歴史をしっかり学びたい人へ

『バ―ンアウトの心理学:燃え尽き症候群とは』

久保 真人(著)

本の内容は、

バーンアウト研究の歴史と意義

ストレスとの関係

マスラック・バーンアウト・インベントリー(MBI)などの測定法

(バーンアウトを数値として捉える質問紙)

リスク要因(なりやすい条件)

対処行動・予防の考え方

などを、心理学の立場から体系的に整理したものです。

🔍 「MBI(エム・ビー・アイ)」とは

バーンアウトの研究で最も広く使われている質問紙で、

「情緒的消耗(エモーショナル・エグゾースション)」

「脱人格化(ディパーソナライゼーション)」

「個人的達成感の低下」

の3側面から測定するツールです。

おすすめ理由:

本記事で何度か触れてきた

「バーンアウトの研究的な枠組み」を、

日本語で本格的に学べる入門〜中級レベルの一冊。

看護師・教師・ヘルパーなど、

ヒューマンサービスの現場の事例が多く、

実際の職場のイメージと結びつけやすい。

「バーンアウト=個人の問題」ではなく、

仕事の構造や社会の変化とも結びついた現象だと理解しやすくなります。

「研究の全体像を、日本語でしっかり押さえておきたい」

「卒論・レポート・現場の研修などで、理論的な裏づけがほしい」

そんな方に、とても心強い1冊です。

『なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか

――バーンアウト文化を終わらせるためにできること』

ジョナサン・マレシック(著)/吉嶺 英美(訳)

本の内容、

自身のバーンアウト体験

「なぜ過酷な仕事に高い理想を求めてしまうのか」という歴史的・宗教的な背景

「バーンアウト文化」とでも呼ぶべき価値観(仕事最優先・自己犠牲の美化)

実際に燃え尽きから回復した個人やコミュニティの例

を通して、

「なぜ私たちは、ここまで働きすぎてしまうのか?」を問い直しています。

おすすめ理由:

単なる「セルフケアの本」ではなく、

文化・歴史・宗教・社会制度といった広い視点から、

燃え尽きを捉え直している点が特徴。

読み物としても面白く、

「一人の体験記」でありながら、

しっかりとした調査・文献にも基づいて書かれています。

「自分の働き方」だけでなく、

社会全体の「仕事観」そのものを見直したい人に向く一冊です。

今回の記事の中でお話ししてきたことは、

これらの本で語られている世界の、ごく一部のエッセンスです。

「自分は、どの本からなら読めそうかな?」

と、表紙や紹介文を眺めながら、

今の自分にいちばん優しい一冊を選んであげてください。

その「一冊」と出会うことが、

燃え尽き症候群(バーンアウト)と向き合う、

次の一歩になるはずです。

12. 疑問が解決した物語

ユウスケさんの「ナンデ?」が止まらなくなってから、少し時間がたちました。

朝は相変わらず体が重く、「ただの甘えだ」と自分を叱りながら、なんとか会社へ向かう日々です。

ある昼休み、なんとなくスマホを眺めていると、こんな記事タイトルが目に入ります。

「仕事のやる気が突然ゼロに…それ、“燃え尽き症候群(バーンアウト)”かもしれません」

開いて読むと、

- 真面目で責任感が強い人ほど燃え尽きやすい

- 心と体の電池がすっからかんになった状態

と書かれていました。

「これ…自分のことかもしれない」

「ナンデ?って思っていた現象に、名前があったんだ…」

その瞬間、「自分は弱い人間だ」というラベルが、

少しだけ「燃え尽き症候群かもしれない」という言葉に変わります。

小さな一歩:相談してみる

ユウスケさんは思い切って、会社の産業医面談を予約しました。

- 朝起き上がれないこと

- 仕事が怖くなっていること

- 「サボりじゃないか」と自分を責めていること

を、ゆっくり話してみます。

産業医はこう伝えました。

「お話を聞く限り、燃え尽き症候群に近い状態だと思います。

それは“根性が足りない”からではなく、

長く頑張りすぎてきた結果ですよ。」

その言葉に、ユウスケさんの目には涙が浮かびます。

「ああ、自分はサボりじゃなかったんだ…」

そこから彼は、

- 業務量を上司と一緒に見直す

- 週に一度は定時で帰る日を決める

- 休日は仕事用PCに触らない

- 信頼できる同僚に「実は今ちょっとしんどくて」と打ち明ける

という、小さな変化を始めました。

同僚は意外な言葉を返します。

「実は私もギリギリだった。話してくれて、むしろホッとしたよ。」

ユウスケさんは、「しんどいのは自分だけじゃなかった」と知ります。

新しい考え方と、物語からの教訓

数ヶ月後、ユウスケさんは

「誰よりも早く来て、誰よりも遅く帰る人」からは、一歩距離をおきました。

問題がゼロになったわけではありません。

それでも、心の中の基準は、少しずつ変わっていきます。

「100点で燃え尽きるより、

70点でも長く続けられるほうが、みんなのためかもしれない。」

「“休むこと”も、仕事の一部なんだ。」

「燃え尽きそうになったら、

それは弱さじゃなくて、

『ペースを変えよう』というサインなんだ。」

ユウスケさんにとって

「燃え尽き症候群」という言葉は、

- 自分を責める烙印(らくいん)ではなく

- 自分を守るための合図

- 働き方を見直すキーワード

へと、意味を変えていきました。

あなたへ――小さな問いかけ

この物語から受け取れる教訓を、あえて短くまとめるなら、

- 燃え尽きは「弱さ」ではなく、頑張り続けた末の限界サインであること

- 一人で抱え込まず、誰かに話してみることが回復の第一歩であること

- 働き方やがんばり方を調整することは、**逃げではなく“続けるための戦略”**であること

なのかもしれません。

そして最後に、あなたへの問いかけです。

もし、今のあなたがユウスケさんに少しでも似ているとしたら――

どこで立ち止まり、誰に、どんな一言を伝えてみたいですか?

今日、この物語を読み終えた“今の自分”のために、

どんな小さなやさしさをプレゼントしてあげたいでしょうか。

その答えを少しだけ考えてみることが、

もうすでに、燃え尽き症候群(バーンアウト)と

やさしく向き合いはじめているサインなのだと思います。

13. 文章の締めとして

ここまで読み進めてくださった今、

「燃え尽き症候群」という言葉が、

少しだけ“自分ごと”として感じられるようになっていたらうれしいです。

燃え尽きは、決して「弱さ」や「甘え」ではなく、

がんばり続けてきた心と体からのサインだとお伝えしてきました。

この記事を読んだからといって、

すぐに仕事や環境が変わるわけではありません。

それでも、

- 自分の状態に名前をつけられたこと

- しんどい自分を少しだけ許せたこと

は、これからの日々を生きるうえで、

静かな“味方”になってくれるはずです。

もしよければ、この記事を閉じる前に、

ひとつだけ“小さな一歩”を決めてみてください。

- 5分だけ早く眠る

- 誰か一人に本音を一言だけ伝えてみる

- 仕事以外の「好きなこと」を1つ思い出してみる

どれでも構いません。

その小さな選択が、燃え尽きそうな自分を守る

最初の一歩になります。

注意補足

本記事の内容は、信頼できる公的機関・医療機関・研究論文などをもとに、

執筆時点で筆者が確認できた範囲でまとめたものです。

しかし、これが唯一の正解ではありません。

研究の進展や新しい診断基準の導入によって、

燃え尽き症候群の理解や扱われ方は変化していく可能性があります。

また、実際の診断や治療は、

個々の状況を踏まえた専門家(医師・公認心理師など)の判断が不可欠です。

気になる症状がある場合は、自己判断だけで抱え込まず、

医療機関や公的な相談窓口にご相談ください。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、

「これが絶対の答えだ」と決めつけるためではなく、

「あなたが自分で興味を持ち、調べていくための入り口」として書かれています。

もしこのブログで『燃え尽き症候群』に少しでも心がチリッと“燃え”たなら、

そこで終わりにせず、専門書や論文という深い“知の炎”にも手を伸ばして、

モヤモヤを“燃え尽き”ではなく“学び尽くし”へと育ててみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうかこれからも、あなたがあなた自身のいちばんの味方でいられますように。

コメント