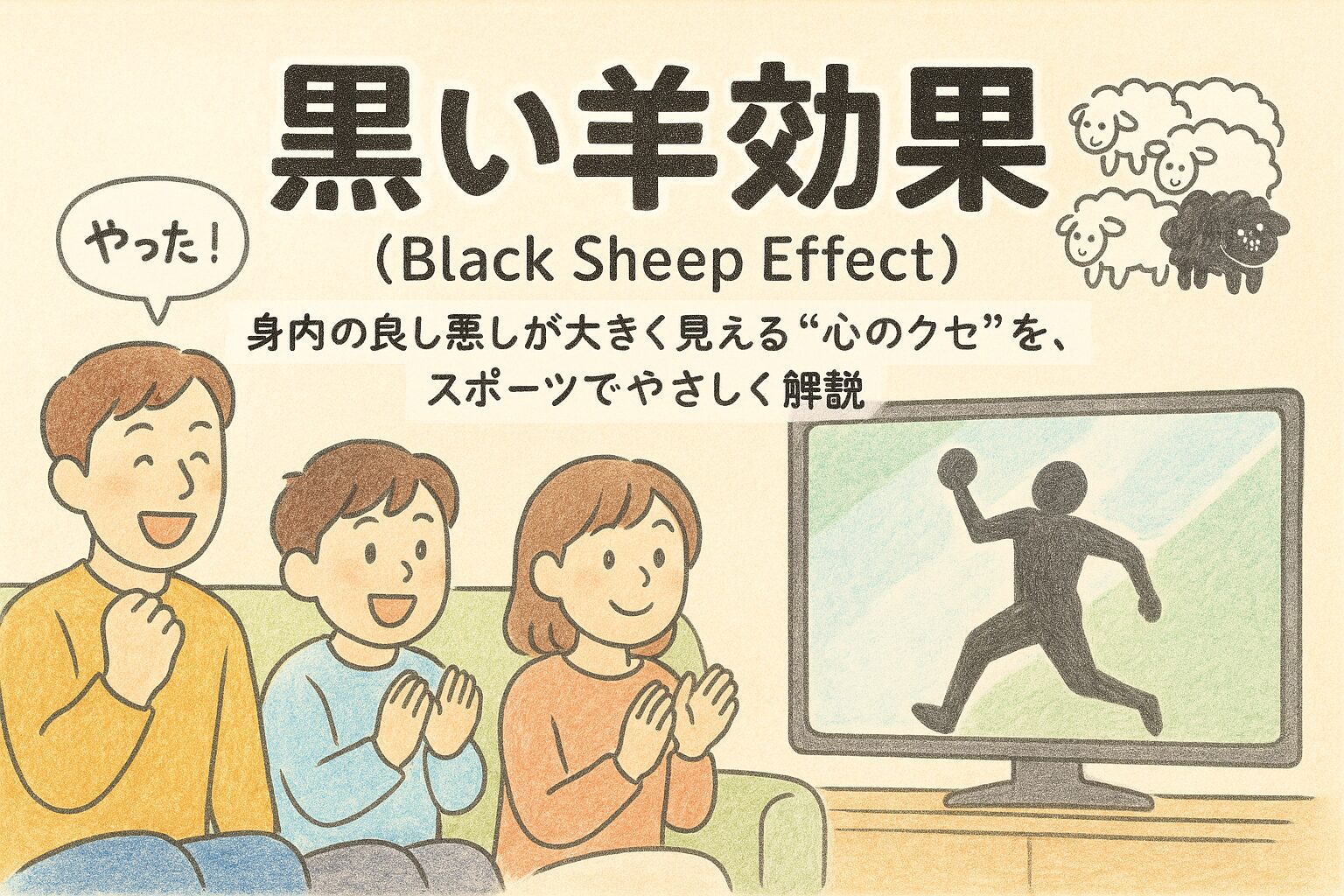

『黒い羊効果』とは?—“身内にだけ厳しくなる”ナゾの心理を、今日から使える対処法までを解説します。

同じ集団を持ち上げ/厳しく裁いてしまう“心のクセ”——『黒い羊効果』をスポーツでほどく

国際大会を見ていて、

知らない日本人選手でも活躍すると、つい嬉しくなる。

一方で、同じ「日本人」が不祥事を起こしたと聞くと、

他国の人よりも強く

「やめてほしい」「恥ずかしい」と感じてしまう——。

この “身内にだけ甘く/厳しくなる” 感じ方には、

実は心理学で名前がついています。

こんなこと、ありませんか?

推しチームのファン同士なのに、マナーを守らない“同じファン”にはつい厳しくしてしまう。

同じ部署の人の遅刻にはイライラするのに、他部署だと「事情があるのかも」と思える。

母校出身の有名人が活躍すると誇らしいのに、炎上すると自分まで責められた気持ちになる。

「不思議ですよね?」

この現象には実は名前がついているんです。

このあと、物語をたどりながら

名前の由来だけではなく、心のメカニズムをやさしくほどいていきます。

記事を読むメリット

ストレス軽減:職場や学校での“モヤッ”の理由が言語化できます。

思考の整理:評価の偏りに気づき、公平な判断に近づけます。

対人力UP:身内びいき/身内叩きの落とし穴を避けるコツが身につきます。

疑問が浮かんだ場面

日曜の夜。家族で世界大会の決勝を観ています。

名前も知らなかった日本人選手が登場し、勝負を決める瞬間。

気づけば「やった!」と拍手している自分がいます。

——なぜでしょう。

もともとその選手を応援していたわけでもないのに、

「同じ日本人だから」という理由だけで嬉しくなるのはなんでだろう。

こうした場面はスポーツに限りません。

同じ部署の仲間が成果を上げると

自分のことのように誇らしくなる。

なんで?

知らない日本人選手が勝つと、どうして自分のことみたいに嬉しいのだろう。

どうして“身内にだけ”評価が極端になるのでしょうか?

きっとこの気持ちには、まだ知らない名前のついた、

“心理のカラクリ”があるはずです。

この謎を一緒に学んで、心の仕組みをひも解いていきましょう。

すぐに分かる結論

お答えします。

この現象は、心理学で

『黒い羊効果 Black Sheep Effect(ブラック・シープ・エフェクト)」』と呼ばれています。

意味としては

Black Sheep = 黒い羊(厄介者、仲間外れを指す比喩)

Effect = 効果・現象

を合わせて、「黒い羊効果」 と訳されています。

人は、自分が属する集団=内集団と

自分自身を強く結びつけて考えます。

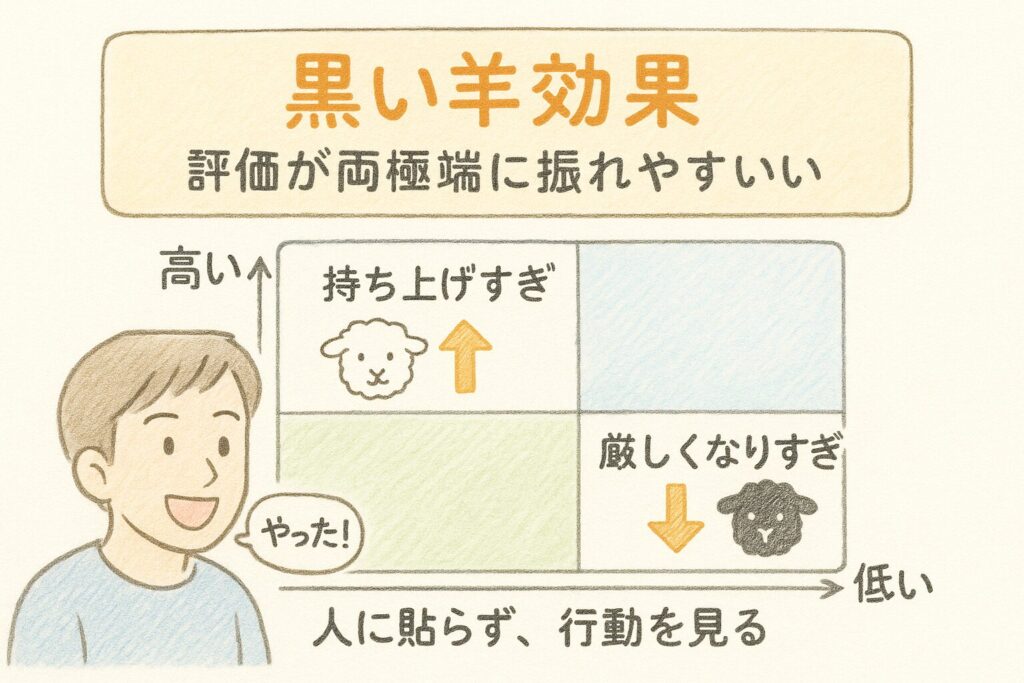

そのため——

同じ集団の“良い行動”は、自分まで誇らしい気持ちになり、

必要以上に高く評価する。

同じ集団の“悪い行動”は、自分や集団の評判を傷つけると感じ、

外の人よりも強く批判したくなる。

つまり、

「知らない日本人選手でも活躍すると嬉しい」のも、

「同じ日本人の不祥事に強く反応してしまう」のも、

同じ心理の裏表なのです。

このあと、さらに詳しく——

「なぜ人はこう感じるのか」

「日常でどう役立てられるのか」

を、やさしく解説していきます。

“身内の良し悪しが何倍も大きく見えてしまう”——この黒い羊効果の正体を、いっしょに学んでいきましょう。

「黒い羊効果」とは?

「黒い羊効果」

——英語では Black Sheep Effect(ブラック・シープ・エフェクト) と呼ばれます。

これは、

同じ集団にいる“好ましくないメンバー”を、外の人より厳しく評価してしまう心理現象です。

逆に、

“身内の良い行動”は必要以上に持ち上げてしまう、

そんな 評価の極端化 も起こります。

由来と研究のはじまり

この効果を初めて報告したのは、社会心理学者 ホセ・M・マルケス(José M. Marques) ら。

1988年、ベルギーの学生を対象にした実験で明らかにしました。

その内容はシンプルです。

同じ国の学生(内集団)と、他国の学生(外集団)の行動を評価してもらったところ、

好ましい内集団 → 外集団より高く評価

好ましくない内集団 → 外集団よりさらに厳しく評価

という結果が出ました。

つまり、

“身内の良し悪し”を両極端に判断してしまう 傾向が見つかったのです。

背景にある理論

社会的アイデンティティ理論

(Social Identity Theory ソーシャル・アイデンティティ・セオリー)

人は「自分が属する集団」を通して自尊心を守ろうとします。

だからこそ、集団の評判を傷つける身内には厳しくなるのです。

主観的集団力学

(Subjective Group Dynamics サブジェクティブ・グループ・ダイナミクス)

「仲間内のルール(規範)」を守ることが大切にされ、

それを壊す逸脱者ほど強く罰したくなる心理です。

どちらも、人が「自分はどの集団に属しているか」で自己イメージや行動が変わることを説明する理論です。

言葉の豆知識

“black sheep” は英語の慣用句で 「厄介者・はみ出し者」 という意味。

「聖書に直接出てくる」という説明もありますが、

実際には 黒い羊毛は染めにくく価値が低かった という生活背景が語源に近いとされます。

なぜ注目されるのか?

なぜ起きるのか?

人は 内集団と自分を重ねて考える ため、

「身内の行動=自分の評価」に直結します。

身内が活躍 → 自分まで誇らしくなる

身内が失敗 → 自分まで恥ずかしくなる

この感情の流れが、黒い羊効果を強めます。

心の動きをステップで整理すると…

同一化

身内の成果は「わたしたち」の誇り。嬉しさ倍増。

規範の確認

身内の逸脱は「うちらしさ」を壊す。だからこそ強く非難。

集団の足並み

意見が割れているときほど、逸脱者への非難は激しくなる。

研究でわかったこと

Marquesら(1988)の研究

方法:ベルギーの大学生に「同じ国の学生(内集団)」と「他国の学生(外集団)」の人物評価をしてもらいました。

「好ましい人物」と「好ましくない人物」をそれぞれ設定して点数をつけるよう依頼。

結果:

内集団の“良い人物” → 外集団よりさらに高評価。

内集団の“悪い人物” → 外集団よりさらに低評価。

結論:

内集団に属するメンバーほど、評価が両極端になることが示されました。

Marquesら(2001)の研究

方法:

内集団(同じ国の学生)と外集団の成員を対象に、「規範(ルール)にどれくらい従っているか」を操作して実験。

結果:

内集団の規範が揺れている時(=一致していない時)、逸脱者をより強く罰したいという傾向が高まりました。

結論:

黒い羊効果は「規範の安定度」に影響を受ける。規範が揺らぐと、仲間内の“黒い羊”に対する厳しさが増す。

子どもの研究(Abramsら)

方法:

小学生に「仲間グループ」と「外のグループ」を提示し、それぞれの行動を評価してもらう。

結果:

小学生でも、内集団の逸脱者を厳しく評価する傾向が見られました。

年齢が上がるほど「仲間のルール」を重視し、内集団内での規範を守ろうとする力が強くなる。

結論:

黒い羊効果は発達段階でも見られ、人の成長とともに“規範重視”が強化される。

最新の応用研究

ロボットと黒い羊効果

方法:

人間にロボットを紹介し、ある条件では「自分と同じ仲間グループ」と認識させる。

その上で「ルールを守るロボット」と「ルールを破るロボット」の評価を比べる。

結果:

ロボットであっても「仲間」と見なした場合には、逸脱ロボットをより厳しく評価する傾向が出た。

結論:

黒い羊効果は「人間同士」だけでなく、「仲間意識が芽生えた存在」にまで広がる。

まとめポイント

黒い羊効果は 1988年のMarquesらの研究で実証。

規範意識が揺れると強まる(2001年の研究)。

子どもでも見られる → 成長とともに強化される。

人間以外(ロボット)にも適用可能 → 仲間意識が鍵。

社会での意味

光の面:

自浄作用として「仲間内で質を守る」働きを持つ。

影の面:

感情が暴走すると「いじめ」「集団排除」に発展するリスクもある。

だからこそ、

事実と感情を分けて考える工夫 が大切なのです。

実生活への応用例

日常のあるある

スポーツ観戦

同じ国の選手が勝つと“推し”みたいに誇らしくなる。

でも、違反行為をすると“黒い羊”として過剰に非難してしまう。

職場

他部署の不正は「まぁ仕方ない」と思えるのに、

自部署の不正には怒りが倍増する。

学校/ファンコミュニティ

「同じファン」なのに推し方が違うだけで、

ついきつく責めてしまう。

今日からできる対処法(自分が評価者のとき)

ラベルより行動を見る

「身内/よそ者」というフィルターを外し、事実ベースで評価する。

基準を文字にする

学校ならルーブリック(採点基準)、職場なら評価表を使う。

曖昧な“感覚評価”を避けやすくなります。

一次感情クールダウン

「身内なのに!」という苛立ちは、自尊心が刺激されているサイン。

10分置いてから判断すると冷静さを取り戻せます。

褒める/叱るの対称性

身内を上げ過ぎたり下げ過ぎたりしていないか?

「極端化」が黒い羊効果のコアなので、意識的に点検しましょう。

自分が“黒い羊扱い”されたとき

規範を言葉にしてもらう

「どの点が“うちらしさ”に反しているのか?」を具体的に聞く。

同盟づくり

規範を共有できる仲間を増やすと孤立の圧が和らぎます。

場を変える

規範がどうしても合わない場なら、別の集団に移ることも健全な選択肢です。

注意点や誤解されがちな点

誤解①「黒い羊=悪者」

よくある誤解

「黒い羊」という言葉だけで、その人が“悪い人”だと決めつけてしまう。

ほんとうの意味

心理学の黒い羊効果は、評価する側の偏りを指す概念です。

「身内の失敗を、外の人の同じ失敗より厳しく判断しがち」という傾向のこと。

なぜ誤解されやすい?

日常の比喩としての「黒い羊=厄介者」のイメージが強く、

学術用語と日常語が混ざりやすいから。

対策(今日からできる)

事実で見る:誰の仲間かは一度横に置き、起きた事実で評価。

基準を決める:評価項目を文字で共有(チェックリスト化)。

手続き的公正(てつづきてき・こうせい/procedural justice)

→ だれに対しても同じ手順・情報で判断する。

誤解②「語源は聖書」

よくある誤解

「聖書に“黒い羊が仲間外れに”とある → 用語もそこから」と思い込みがち。

ほんとうの意味(語の背景)

英語の black sheep は、“厄介者・はみ出し者”という慣用句。

語源の説明としては、黒い羊毛は染めにくく価値が低かったという生活背景がよく挙げられます。

※「聖書が直接の出典」と断言するより、比喩が広まったと理解するのが安全です。

対策(伝え方のコツ)

初出は 「黒い羊効果(Black Sheep Effect/ブラック・シープ・エフェクト)」 と併記。

比喩(言葉)と学術概念(効果)を分けて説明する。

限界(いつも同じ強さで出るわけではない)

強弱を左右する要因

同一化の強さ:自分と集団をどれだけ重ねているか。

規範(ノルム):その場のルールがどれだけ大事か、どれだけ揺れているか。

個人差・文化差・文脈:人や状況による違い。

ポイント

黒い羊効果は万能の法則ではありません。

条件しだいで弱く出る/ほぼ出ないこともあります。

だからこそ、過度な一般化を避け、その場の条件を見ましょう。

誤解されやすい理由を“心の流れ”で理解する

自己と集団が重なる(社会的アイデンティティ理論/Social Identity Theory)

身内の評価=自分の評価に感じる → 反応が大きくなる。

規範を守らせたい(主観的集団力学/Subjective Group Dynamics)

「うちらしさ」を壊す身内に、制裁したくなる気持ちが強まる。

評価が極端化

身内の良い行動はさらに高く、悪い行動はさらに低く見てしまう。

実務での安全運転(チェックリスト)

事実⇔感情の分離:まず事実、次に規範、最後に感情。

対称性の点検:身内だけ褒めすぎ/叱りすぎになっていない?

クールダウン:10分置いて評価を再確認。

記録:判断理由を短文でメモ(後から自分で検証できる)。

第三者の目:迷ったら外の人に評価手順を見てもらう。

合言葉は、「事実 → 規範 → 手続き」。

これだけで“身内だから”の振れ幅を、ぐっと小さくできます。

ミニまとめ

誰かの失敗に、いつもより心がざわつく——。

それは“わたしたち”を守りたい心の副作用かもしれません。

一呼吸おいて、基準と手順に戻る。

その小さな作法が、群れの尊厳と個の尊厳を同時に守ります。

おまけコラム

言葉のルーツとメディアの表現

ひとことで言うと

black sheep(ブラック・シープ)は、

家族や集団の中の“厄介者/はみ出し者”を指す慣用句です。

He’s the black sheep of the family.

ヒーズ・ザ・ブラック・シープ・オブ・ザ・ファミリー

(彼は家族の厄介者だ/家族の中で浮いた存在だ。)

ここから学術用語として

Black Sheep Effect(黒い羊効果)の名前が付きました。

※ただし「慣用句(人へのレッテル)」と「心理学用語(評価のクセ)」は別物です。

なぜ “家族の恥さらし” の意味になるの?

昔、黒い羊毛は染めにくく価値が低いと見なされました。

「群れ(家族・集団)の“色”に馴染まない → 扱いにくい」という生活感覚が、

“厄介者”の比喩として広がったのが背景です。

つまり、物としての扱いにくさが、

人への評価の言い回しに移ったと考えるとイメージしやすいです。

心理学の Black Sheep Effect とはどう違う?

慣用句の black sheep

→ 人そのものを指すラベル。

→ 「家族/チームの評判を落とす人」「問題児」というニュアンス。

Black Sheep Effect(ブラック・シープ・エフェクト)

→ 評価する側の心理の偏りの名称。

→ 内集団の“好ましくない”メンバーを、外集団より厳しく評価しがちになる傾向。

ポイント

慣用句=対象(人)の呼び名。

効果=私たちの心の働き(評価のクセ)。

混同しない言い分けが大切です。

「チームの黒い羊」「家族の黒い羊」はなぜ“問題児”?

共同体の評判に直結するからです。

規範(ノルム)に合わない振る舞いは、

集団の“外に見せる顔”を傷つけると感じられやすい。

そこで短いラベルとして

「黒い羊=浮いている/困った存在」が使われます。

便利ですが、スティグマ(烙印)を強める可能性があるため、

公の場では慎重な言い換えも検討しましょう。

やさしい言い換え・伝え方

odd one out(浮いている人)

nonconformist(ノンコンフォーミスト/型にはまらない人)

規範と合わない行動があった(人ではなく行動にフォーカス)

評価のクセ(黒い羊効果)が働いていないか確認する(心理の説明に寄せる)

物語でつかむ・30秒サマリー

牧場に一匹の黒い羊。

白い毛糸に染め直せないから、商品として扱いにくい。

そこから black sheep=厄介者 という慣用句が生まれました。

一方、テレビの前の私たちは、

身内の失敗にだけ過敏になったりします。

それは Black Sheep Effect=評価のクセ。

レッテルではなく、心の動きに付いた名前です。

ミニチェック

人に向けて “黒い羊”と呼ばないでも説明できる?

事実 → 規範 → 手続きの順で話している?

「黒い羊効果」という心理の用語と慣用句を混ぜていない?

一呼吸、言葉を選ぶだけで、

人を傷つけず、問題を冷静に伝えられます。

まとめ・考察

要点

黒い羊効果は、身内の良し悪しを外の人より極端に評価してしまう心のクセです。

良い身内は“より高く”、悪い身内は“より厳しく”。

背景には、社会的アイデンティティ(「集団の評判=自分の評判」)と、

規範を守らせようとする力があります。

強さは文脈依存。

同一化の強さ/規範の重さ・揺らぎ/個人差・文化差で変わります。

慣用句の「black sheep」=人へのレッテル。

Black Sheep Effect=評価する側のバイアス。

ここは混同しないのが大切です。

ここからの実装

① 事実 → 規範 → 手続き

何が起きた?(事実)

何に照らす?(規範・ルール)

みんな同じ運用?(手続き的公正)

この順で言語化すると、感情の“振れ”が落ち着きます。

② 対称性チェック

褒め:身内だけ上げすぎていないか。

叱り:身内だけ下げすぎていないか。

10分置いて、もう一度見直すのがおすすめです。

③ ラベルより行動

人に「黒い羊」と貼らず、行動を評価。

説明は慣用句と心理学用語を分けて記述。

考察

私たちは“私たちらしさ”を守りたい存在です。 その働きは規範維持に役立ちますが、手続きの公正を欠くと、 不当な排除にすり替わります。 だからこそ、ルールの公開と一貫運用が、 集団の尊厳と個の尊厳を同時に守ります。

“黒い羊”が現れたら、規範を見直すサインかもしれません。

違和感の理由を言語化し、規範をアップデートできれば、

黒は新しい“白”を連れてきます。

あなたへの問いかけ

行動の一歩

いまの場で、事実→規範→手続きの順に話せていますか?

「身内だから」甘く/厳しくなっていないか、対称性を点検できますか?

次の判断で、人ではなく行動に焦点を当てたら、何が変わりそうですか?

小さな一呼吸で、感情の暴走は止まります。

そしてそれが、黒い羊効果を味方につける力になります。

更に学びたい人へ

図説 社会心理学入門

著者:齊藤 勇(さいとう・いさむ)

出版社:誠信書房

この本の特徴:図表が多く視覚的に理解しやすい。主要理論と研究法にやさしく言及。スマホで調べながらでも見出し単位ですぐ読める。

おすすめ理由:本記事で扱った内集団/外集団・規範・バイアスの土台を広く薄く押さえられる。次の専門書に進む前に、用語の取っかかりを作るのに最適。

社会的アイデンティティ理論による黒い羊効果の研究

著者:大石 千歳

出版社:風間書房

この本の特徴:内集団の逸脱者がなぜ厳しく評価されるのかを実験的に検討。「同一化の強さ」「規範の揺らぎ」など、効果の強弱を左右する条件に踏み込む。黒い羊効果を一次資料ベースで学べます。

おすすめ理由:本記事のキーワード(評価の極端化/規範の防衛)を研究レベルで裏づけてくれる。施策設計や卒論・レポートでエビデンスを参照したい人に心強い1冊。

まずは『図説 社会心理学入門』で地図を作る → 次に『黒い羊効果の研究』で深掘り。

この順番だと、理解が速く・深く進みます。

結末の物語

「なんで?」に名前がついた夜

次の日曜の夜も、家族で世界大会の決勝を観ました。

日本人選手がコートに立つと、胸がふっと熱くなります。

ポイントが決まった瞬間、また「やった!」と手をたたきました。

でも、この前と違ったのは——

その気持ちに“名前”を知っていることでした。

それは黒い羊効果(Black Sheep Effect)です。

「身内の良いニュースは倍うれしい」——あの高ぶりは、

内集団(仲間)と自分を重ねる心の働きによるものだと分かりました。

試合が熱を帯び、判定で少しザワつく場面。

以前の私なら、感情が先に走っていたはずです。

けれど今は、一呼吸おいてプレーそのものを見ます。

「何が起きたか(事実)」「競技のルールではどうか」に、そっと視線を戻します。

すると不思議です。

日本人選手のすばらしいプレーには前と同じように胸が躍り、

相手の好守にも自然と拍手が出ました。

「日本人だからうれしい」気持ちはそのままに、

試合全体の良さも味わえるようになったのです。

家に帰る道すがら、心の中でつぶやきました。

「あの“なんで?”には、ちゃんと名前があった。」

名前が分かっただけで、

感情に振り回されずに寄り添えるようになります。

次の大会でも、私はきっと叫びます。

「やった!」と。

そしてそのあとに言います。

「いい試合だったね。」

——黒い羊効果を知った今、

私は前よりもフェアに、深くスポーツを楽しめるようになりました。

文章の締めとして

——名前がつくと、心は少し自由になる

きょうの“なんで?”に、黒い羊効果という名前が付きました。

身内の良し悪しを大きく感じてしまう心のクセ。

それを知っただけで、私たちは感情に振り回されず、

スポーツをもっとフェアに、もっと深く楽しめます。

今日からの小さな合言葉

事実 → ルール → 手続き を先に確認する。

対称性を点検する(身内だけ上げ過ぎ/下げ過ぎていないか)。

人ではなく行動を見る(レッテルを貼らない)。

この3つで、勝利の喜びも、悔しさも、澄んだ目で受け止められます。

問いかけとして

次の試合で、心が大きく揺れたら、

ほんの一呼吸だけ置いてみてください。

その一瞬が、あなたの応援をより強く、やさしくしてくれます。

🧭 注意補足

本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、確認できた信頼情報の範囲でまとめた内容です。

ほかの見方もありえますし、研究の進展で解釈が更新される可能性があります。

「これが唯一の正解」ではなく、自分で調べ、考えるための入り口としてご活用ください。

今日の「黒い羊効果」が胸のどこかで鳴いたなら、

次は群れの外へ一歩。一次研究や信頼できる資料に触れて、自分の目で確かめてください。

群れの色に染まらない学びが、いまの気づきを確かな知識へと育てます。

最後まで読んでくださり、

本当にありがとうございました。

それでは、次の試合では“黒い羊効果”を気づきの力に変えて、またお会いしましょう。

コメント