昔は上品な敬語だった『めし』が、なぜ今ではくだけた響きになったのか――その言葉がたどった意外な歴史をひもときます。

『めし』という言葉、実は『ご飯』のことじゃない?それとも…?

夕方、学校から帰ってきたカナちゃん。

玄関で靴を脱ぎながら、台所に向かって大きな声で言います。

「お母さーん、めしできた?」

すると、お母さんは鍋をかき混ぜながら振り返り、

「カナ、その言い方ちょっと乱暴じゃない?」と苦笑い。

「あれ? でもテレビでも漫画でも、普通に聞くけどな…」

カナちゃんは首をかしげながら席に着きます。

ふと、「めし」って、なんでこんなにくだけた響きなんだろう…?

本当の意味や昔の使われ方って、どうだったんだろう…?

日常会話で「めし食べた?」は砕けた言い方ですよね。

ところが、「めし」はもともと上品な尊敬語から生まれた——

そんな話を耳にしたら、ちょっと不思議に感じませんか。

意外と身近なこの言葉、歴史を知ると「めし」の見え方が一変します。

めしのルーツをめぐり、ごはんの変遷を語り。日本語が歩んだ道のりを一緒にたどってみましょう。

すぐにわかる結論

お答えします

「めし(飯)」は、もともと「召す」という尊敬の言葉(相手を敬って「食べる」という意味)から生まれた言葉です。 「召す」が名詞形(動作をモノの名前にした形)になって「召し」になり、『召し上がるもの』=食事という意味になりました。

この使い方は室町時代(約600年前)から見られ、のちに日常のことばとして広まりました。

一方「ごはん」は、中国から入ってきた言葉(漢語)の「飯(はん)」に、ていねいにするための「御(お)」をつけた御飯(おばん)が始まりです。これは昔、宮中で使われた女房言葉のひとつで、江戸時代の終わりに「ごはん」になり、今の形になりました。

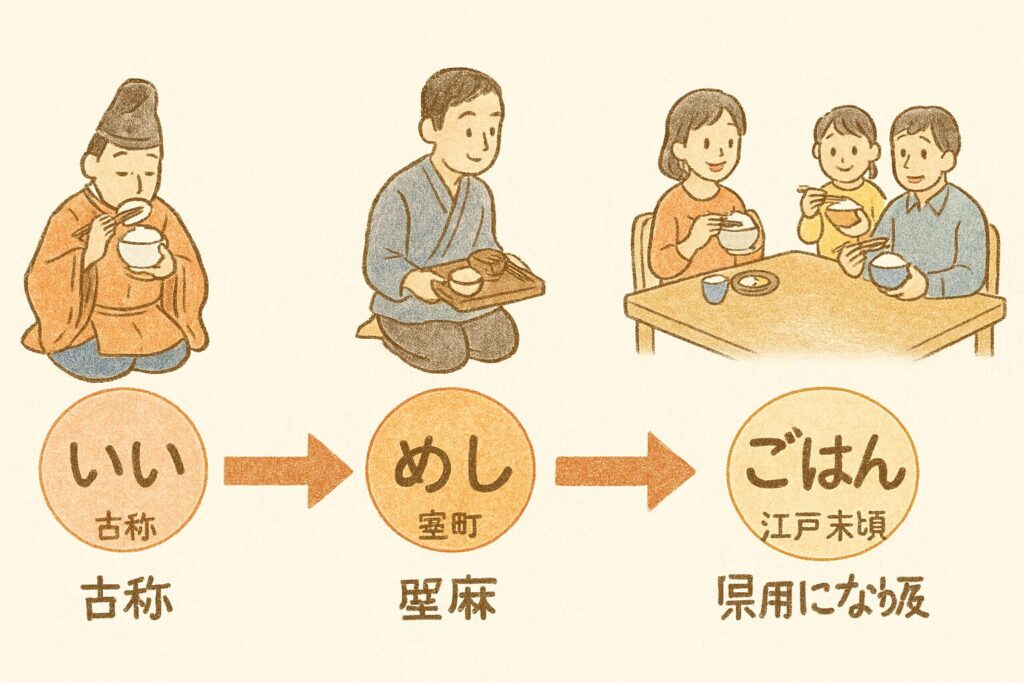

さらに昔は、炊いた米のことを「いい」、乾かして保存できるようにしたものを「干し飯(ほしいい)」と呼びました。

「めし」は“召す”がもと、「ごはん」は“おばん→ごはん”の変化。昔は「いい」とも言った。

続いてはさらに— めしの歴史、をもう少し。 —深掘りしていきましょう。

「飯(めし)」の語源と定義

対比と時代のうつり変わり、漢語の整理

基本の意味

日常語としての「めし」は、炊いた米=食事そのものを指します。国語辞典の語誌では、室町時代に、それまで主に使われていた古い呼び方「イヒ(=いい)」に代わって現れたと説明されます。

語源(有力説)とことばの成り立ち

有力説では「めし」は尊敬動詞「召す」(食べる・着るなどに使う敬語)の名詞化「召し」に由来し、「召し上がるもの」=食事の意味になった、と整理されています。尊敬動詞「召す」が食事の尊敬表現「召し上がる」に使われることは、辞書でも確認できます。

「めし」「ごはん」「いい」の対比

めし:上のとおり敬語由来の語形が口語化したもの。室町期以降に一般化。

ごはん(御飯):漢語「飯(はん)」に敬語接頭辞「御(お)」を付けた「おばん」(女房言葉)が江戸末に「ごはん」へ。ルートがまったく別というのがポイントです。

いい(飯):古称。炊いた米の古い呼び名で、保存食は干し飯(ほしいい/糒)と呼ばれました。

まとめると、呼び方の変遷は大づかみに「イイ → メシ → ゴハン」。同じ「飯」でも語源ルートが違う、というのが核心です。

「漢語」や「女房言葉」って?(用語のやさしい整理)

漢語:中国語に由来する語(または漢字の音読みから成る語)を日本語語彙(ごい)として使うもの。

例:飯(はん)。

女房言葉:室町初期ごろの宮中で女房(女官)が使い始めた、衣食まわりの上品な言い回し(のち一般化)。「御(お)」を付けるなどの特徴があります。

整理するとこうなります

「めし」は尊敬動詞「召す」(=召し上がる)の名詞形「召し」から生まれた言葉。

元々は「召し上がるもの」=食べ物全般を指す意味を持っていました。

日本の食文化では、主食の中心が炊いた米だったため、「召し上がるもの」といえば多くの場合米の飯を意味するようになった。

その結果、「めし」=ごはん(炊いた米)という使われ方が強くなり、現代まで続いています。

なので、歴史的には「めし」は食事全般の総称でもあり、その中で代表的なものが米の飯というイメージです。

時代背景と使われ方の変化

昔と今/「飯」と「めし」の区別のコツ

室町~近世の背景と使われ方

室町時代:それまでの「イヒ(いい)」に「めし」が台頭。語源は敬語由来とされつつも、室町後期には「おめし」の形も記録されます(「御」を重ねた形)。

近世(江戸):女房言葉「おばん(御飯)」が広まり、江戸末には音変化で「ごはん」が定着。呼び方の意識はより丁寧な方向へ移りました。

なお、現代で「おめし」と言うと高級絹織物「御召」のことを指すのが一般的で、「飯」の丁寧形としては通常用いません(語形は同じでも意味が別になっています)。

現代の使われ方とのちがい

今の語感:

めし=砕けた口語・フランク(場面により乱暴に聞こえる)

ごはん=ていねい寄りの日常語

食事=改まった場で無難

語源が敬語でも、現代では語感が変化している点が学びどころです。

「飯」と「めし」をどう区別する?

文字と読みを分けて考える:

飯(はん)=漢語由来。御飯(ごはん)へ。

飯(めし)=敬語「召す」由来の口語。室町以降に一般化。

場面で選ぶ:

家族や友だち:「ごはん」(または砕けた会話なら「めし」でも)

目上・よそ行き:「食事」「お食事」(安全・ていねい)

歴史用語に注意:

古典や歴史文脈に出る「いい」「干し飯(ほしいい)」は当時の呼び名。

現代会話に持ち込むと通じにくいことがあります。

実生活への応用例

その場で使える”言い換え術

家庭(フランク)

「めし行こ!」/ていねいなら「ごはんできたよ」

→ 家族内ではどちらも自然。語感の差を意識して使い分けると角が立ちません。

学校(説明・学習)

「昔はいい、室町でめし、江戸末にごはんが広がったよ」

→ 黒板に“いい → めし → ごはん”の年表を書くと一発理解。室町期に「めし」が現れ、江戸末に「ごはん」が一般化した、という整理が辞書・レファレンスで確認できます。

ビジネス(ていねい・安全)

「お食事のご用意はいかがでしょうか」「お弁当をご用意します」

→ 砕けた語感のめしは避ける。相手を立てる表現として「召し上がりますか」もOK(尊敬)。

1分で身につく“言い換えレバー”

丁寧さを上げたい → めし → ごはん → 食事/お食事 → 召し上がる(相手)。

「召し上がる」は“食べる”の尊敬表現です。

歴史トリビアを添える → 「むかしの保存食は干し飯(ほしいい/糒)。旅や軍用の携行食でした」

(防災学習の導入にも使えます)。

親子向けとして

親「家ではごはん、外では食事と言うと感じがいいよ」

子「じゃあ、めしって言ってもいいときは?」

親「友だち同士ならアリ。でも目上の人には食事/お食事が安心だね。召し上がるは“相手に敬意”のサインだよ」

注意点・誤解しやすい点

“間違えやすい所→すぐ直せる対処”

誤解①:「おめし」= ごはんの丁寧語?

ちがいます。 現代の「おめし」は主に絹織物の名称(御召)。着物地の呼称で、飯の丁寧形では通常使いません。

対処:食べ物の丁寧はごはん/お食事/召し上がるを使う。

誤解②:「めし」は下品な言葉?

語源は敬語(尊敬動詞召すの名詞形)という整理が有力です。ただし現代の語感は砕けた口語。TPOで選べばOK。

対処:迷ったらごはん/食事。改まる場面ではお食事/召し上がる。

誤解③:歴史語をそのまま今に持ち込む

「いい」「おばん」は歴史的表現。現代会話では通じにくい。

対処:解説や授業では背景語として紹介し、日常ではごはん/食事を基本に。“おばん→ごはん(江戸末)”は語史として紹介すると理解が深まります。

レファレンス協同データベース

誤解④:「干し飯=昔の言い回し」だけ?

実態は食品。蒸した飯を乾かした保存食で、旅行・軍用の携行食でもありました。

対処:防災や郷土食の話題とつなげると、学びが生活に定着します。

おまけコラム:干し飯(ほしいい)って知ってますか?

そもそも「干し飯」とは

干し飯(ほしいい)は、炊いた(または蒸した)米を乾燥させた保存・携行食です。水や湯で戻して食べられ、古くから旅や軍用の携帯食として重宝されました。漢字表記は「乾飯」や「糒」も用いられ、読みはかれいい/ほしいいなど。平安期の文献にも用例があり、『日本書紀』『伊勢物語』に「乾飯(かれいひ)」が見えます。

平安期「道明寺糒」と記録の話

「干し飯」は儀礼や公的な食材としても整備され、たとえば平安時代の法令集『延喜式』には糒(特に糯糒=もち米の干し飯)の記載が見えます。すでに制度的な備蓄・供進の対象だったことがうかがえます。

一方、「道明寺(どうみょうじ)糒」は、大阪・藤井寺市の道明寺ゆかりの干し飯で、天満宮の神饌(しんせん)から発達し、やがて「干し飯=道明寺」と同義で語られるほど名が通りました——という歴史整理が、歴史小辞典(山川)ベースの解説にあります。のちに挽き割って粉状にした「道明寺粉」は和菓子素材として定着しました。

※寺社・地域側に伝わる縁起(伝承)では、菅原道真の伯母・覚寿尼が起源に関わったとされ、さらに豊臣秀吉への献上や、包材の「ほしいひ」筆跡にまつわる言い伝えも残ります。学術的な「史料」提示というよりは寺伝・地域伝承として示される内容です。

どう作られて、どう食べられた?

作り方(要点):米(主にもち米)を浸水→蒸す→乾燥。保存を目的に十分に乾かすのが肝心。必要に応じて挽き割る(粉にする)と、のちの「道明寺粉」になります。

食べ方:水や湯で戻す/そのままかみ砕くなど。旅・軍用の携行食として普及しました。江戸時代には道明寺糒・仙台糒の品質が称され、保存・携行食の代表格に。

現代の姿:挽き割りの道明寺粉は桜餅(関西風)や道明寺蒸しなど、菓子・料理に広く使われています。

もう一歩深堀り

平安「道明寺糒」=何が“古くからの製法の記録”なのか?

制度史料における存在:『延喜式』の条文に糒(ほしいい)が列挙され、糯糒・粟糒などが具体的に記載されます。これは国家的な祀りや台所(内膳)での使用・備蓄を示すもので、干し飯の製造と流通が体系化していた背景を物語ります。

地域史・寺社史の連続性:歴史辞典の解説では、道明寺の干し飯が神饌に由来して発達し、「道明寺=干し飯の代名詞」へ。これは地域の生産・供進と寺社文化が密接だったことの反映です。(この線に沿って、寺の縁起や観光史料は、起源伝承と結び付けて現代に語り継ぎます。)

加工系統の確立:蒸す→乾かす→挽くという加工の系が、保存食→製菓素材へと用途転換していく道筋は、道明寺粉の項でも整理されています。

まとめると、「平安期の公的記録(延喜式)で糒の存在が確認できる → 神饌・供御の文化圏で道明寺糒が発達 → 近世には名産化し粉(道明寺粉)として菓子素材へ」という流れです。

読んだらすぐ使える雑談ネタ&暮らしへの応用

雑談:「関西の桜餅は道明寺粉。もとは干し飯(保存食)がルーツなんですよ」→和菓子の話が一段深くなります。

防災学習:「干し飯=お湯や水で戻せる“昔の非常食”」。今のアルファ化米に通じる考え方として紹介できます(実際の自作は衛生管理が難しいため、市販の防災食が現実的です)。

誤解しやすい点+対処

「道明寺=寺伝=全部史実」ではない:起源をめぐる寺の縁起や地域伝承は大切ですが、学術史料の裏付けとは役割が異なります。制度史料(延喜式)や辞典類と伝承を分けて読むのがコツです。

「干し飯=単なる古語」でもない:食品そのものです。語だけでなく実物の加工食品として理解しましょう。

さらに学びを深めたい人へ

今回の記事で触れた「めし」「ごはん」「干し飯」などの背景を、さらに深く知りたい方に向けて、信頼性のある日本の書籍を3冊ご紹介します。

『日本語源広辞典』

著者:増井 金典

出版社:東京堂出版(2010年5月1日刊)

特徴:日本語の語源を体系的に収録した大型辞典です。古代から現代に至るまで、幅広い単語の由来・変遷・用例を豊富に収録しており、方言や歴史的仮名遣いの解説も充実しています。

おすすめ理由:今回扱った「めし」のように、現代語感と歴史的な由来が異なる言葉を調べるのに最適。辞書形式なので、記事で紹介しきれなかった細かな語の成り立ちや派生語まで掘り下げられます。

『〈目からウロコの〉日本語「語源」辞典』

著者:学研辞典編集部

出版社:学研(2004年4月14日刊)

特徴:日常でよく使う日本語の語源を、やさしい解説とコラム形式で紹介する読みやすい辞典。難しい語源研究を、一般向けに楽しく理解できるように構成されています。

おすすめ理由:今回の記事で扱った「ごはん」「めし」などの背景を、読者がさらに気軽に学べる入門書。文章も平易で、ブログ読者層(小学生高学年~大人)にとっても親しみやすい内容です。

『米の日本史―稲作伝来、軍事物資から和食文化まで』(中公新書 2579)

著者:佐藤 洋一郎

出版社:中央公論新社(2020年2月18日刊)

特徴:稲作の日本への伝来から、米が軍事や経済、そして和食文化に果たしてきた役割までを俯瞰的に解説。考古学・歴史学・文化人類学の視点を交えて、米と日本社会の深い結びつきを明らかにしています。

おすすめ理由:「めし」の歴史的背景を語るには、米文化の全体像が不可欠。本書は干し飯などの保存食を含む米の活用法や文化的価値を理解するうえで、非常に有用な一冊です。

文章の締めとして

言葉は生き物のように、時代や人の暮らしの中で姿を変えてきました。

かつては敬語の響きをまとっていた「めし」も、その歩みの中で意味や使われ方が移ろい、今の私たちの口にのぼります。

その変化の背景には、日本人の食文化や人間関係、そして日々の暮らしが映し出されています。

注意補足

今回の内容は、著者が個人で調べられる範囲で、信頼できる史料や辞典をもとにまとめたものですが、言葉の研究は今も続いており、新たな発見や解釈が生まれる可能性があります。

このブログで興味を湧いたら、更に深い文献や資料で調べて深く学んでみてください

どうぞこの知識をきっかけに、身近な言葉の成り立ちに耳を傾け、あなた自身の発見を楽しんでください。

この「めし」の話で興味がわいたなら、ぜひ文献に“召し”進んで、もっと深い味わいを探してみてください。

それではまた、次の言葉でお会いしましょう――ごちそうさま「めし」た。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント