『幸せに慣れてしまう』心のクセを、物語と心理学研究からやさしくひもとく解説記事

快楽への慣れ──線何度もクリアしたゲームがつまらなくなる理由『快楽順応(ヘドニック・アダプテーション』とは?

代表例

ボーナスで、ずっと欲しかったちょっと高めのソファを購入

届いたその日はワクワクして、

「最高のくつろぎ空間になった!」と写真を撮ってSNSにもアップ。

…ところが数ヶ月後。

そのソファは、ただの「いつものソファ」になってしまい、

座っても特別な嬉しさはほとんど感じなくなります。

「あれ? あんなに欲しかったのに。

自分って、なんだかワガママなのかな…?」

実はこの「幸せに慣れてしまう」不思議な感覚には、

心理学でちゃんと名前がついています。

3秒で分かる結論

結論:何度もクリアしたゲームや、買ったばかりのご褒美に“慣れてしまう”のは、

脳と心のしくみ『快楽順応(ヘドニック・アダプテーション)』が働いているからです。

どんなに嬉しいことも、どんなにツラいことも、

時間がたつと「いつもの幸福度」に戻ろうとする性質 が、

私たちには備わっています。

小学生にもスッキリわかる今回の答え

ゲームでも、おこづかいでも、新しいおもちゃでも、

はじめてのときが一番うれしくて、何回もくり返すうちに“ふつう”になってしまう

ことってありますよね。

このとき頭の中では、

「これは、もうとくべつじゃないね。

いつものあたり前のことだよ。」

と、自動的になれてしまうスイッチが入っています。

この「なれてしまうスイッチ」のことを、

心理学では 『快楽順応(かいらくじゅんのう)』 と呼んでいます。

噛み砕いて言うと、

「人の心は、いいことにも、わるいことにも、

だんだんなれていくようにできている」

ということです。

1. 今回の現象とは?

――「あれ? 前ほど楽しくない…」その“なぞ”に名前はある

よくある疑問をキャッチコピー風にすると…

- 「給料が上がっても、すぐ“まだ足りない”と感じるのはどうして?

──快楽順応という『慣れの法則』とは?」 - 「新しいスマホにワクワクするのは最初だけなのはなぜ?

──快楽への慣れ(ヘドニック・アダプテーション)とは?」 - 「推し活やガチャの感動が薄れていくのはなぜ?

──“もっと、もっと”を生み出す心の法則とは?」 - 「あんなに行きたかった職場・学校に入っても、

すぐ不満が出てくるのはどうして?

──幸せのランニングマシン『ヘドニック・トレッドミル』とは?」

このようなことはありませんか?(あるある例)

- 前は寝る間も惜しんでやっていたゲームが、

最近は “作業みたい” に感じてしまう - 新しいスマホ・タブレットを買って数日はテンションMAXだったのに、

1ヶ月後には ただの道具 になっている - 給料やおこづかいが増えても、

すぐに 「もっと上がってほしい」と不満が出てくる - 念願だった職場や学校に入ったのに、

数ヶ月たつと 「ここにも悪いところがあるな…」 と感じてしまう - 推しのライブに初めて行ったときは感動したのに、

何度も行くうちに 「前ほど泣けないな」と感じる

こうしたとき、多くの人は

「自分がワガママだからかな…」

「心が贅沢になったのかも…」

と、自分を責めてしまいがちです。

でも実はこれは、

多くの人が持っている、ごく自然な心の性質 です。

この記事を読むメリット

- 「前より楽しくない…」と感じる 理由がはっきり分かる

- 自分を責めるのではなく、

「あ、これは心のクセなんだ」と ラクに受け止められる - ゲーム・お金・推し活・仕事など、

いろいろな場面で応用できる考え方 が手に入る - 「快楽への慣れ」と上手につきあって、

長く幸せを感じ続けるコツ が分かる

ようになります。

ではここから、物語を通して

この現象をもっと身近に感じていきましょう。

2. 疑問が浮かんだ物語

――ゲームに飽きたわけじゃなかった? 小さな物語

放課後。

ユウタさんは、いつものようにベッドに寝転がって、

お気に入りのスマホゲームを立ち上げました。

最初のころは、

ボスを倒すたびに心臓がドキドキして、

「よっしゃあああ!!」

と声が出るくらい、本気で嬉しかったのです。

ところが最近は――。

何度目かのステージクリアの画面を見ても、

ユウタさんは無言のままスマホを見つめています。

「あれ…クリアしたのに、前みたいに嬉しくない。」

ガチャでレアキャラが出ても、

「お、当たった。」

と一瞬思うだけで、

すぐに次のキャラのことを考えてしまう自分がいます。

「ゲームに飽きちゃったのかな…?」

「それとも、ぼくの心が冷めちゃったんだろうか…?」

なんとなく自分がイヤになりそうになった、そのとき。

隣でゲームを見ていた友だちが、

ぽつりとつぶやきました。

「それさ、多分“人間のふつうのクセ”だと思うよ。」

「え? クセ?」

ユウタさんは思わず顔を上げます。

「どういうこと?

なんで、あんなに楽しかったのに、

今はこんなに“ふつう”みたいに感じるんだろう。

このモヤモヤ、ちゃんとした名前とか理由ってあるのかな…?」

自分の心の中で起きていることを、

ちゃんと知りたくなってきたユウタさん。

さあ、私たちも一緒に、

この“なぞ”の正体 をのぞいてみましょう。

3. すぐに分かる結論

――お答えします。

何度もクリアしたゲームが前ほど楽しく感じられなくなるのは、

『快楽順応(かいらくじゅんのう)

/ヘドニック・アダプテーション(hedonic adaptation)』 という

心のしくみ(心理学的な現象) が働いているからです。

かんたんに言い換えると、

「とても良いことや、とても悪いことが起きても、

時間がたつと“いつもの幸福度”に戻っていく傾向」

のことを指します。

1・2で出てきた疑問に、そのまま答えると…

- 「前は寝る間も惜しんで遊んでいたゲームが“作業”になるのはなぜ?」

→ そのゲームで勝つことが “特別”から“当たり前”に変わってしまったから です。 - 「新しいスマホやソファに、すぐ慣れてしまうのはなぜ?」

→ 手に入れた瞬間は大きな喜びの変化がありますが、

しだいに脳が 「これが今の普通」 と判断してしまうからです。 - 「自分がワガママだから、足りないと感じる?」

→ ワガママというより、

人間の標準装備としての“慣れる力”が働いている と考えたほうが近いです。

噛み砕いていうなら、

「人の心は、すごくうれしいことも、すごくつらいことも、

やがて“それが当たり前”だと感じるようになる」

という “クセ” がある、ということです。

ここまでで、

- 「快楽順応」という名前

- 「いいことにも、わるいことにも慣れてしまう」というざっくりイメージ

までは、つかめてきたと思います。

この先の段落では、

- 心理学的にはどう定義されているのか

- 宝くじ当選者や事故被害者の研究では何が分かったのか

- なぜ現代社会で、特にこの現象が強く問題になるのか

- 日常でどう活かせば「幸せのランニングマシン」から降りられるのか

といった 少し専門的だけれど、生活に直結する話 を、

できるだけやさしい言葉で深掘りしていきます。

「なんとなくイメージは分かったけど、

どうしたら、この“慣れ”とうまく付き合えるんだろう?」

「快楽順応があるとしても、

本当に幸せは変わらないの? それとも変えられるの?」

こういった疑問が少しでも浮かんだなら、

それはすでに “快楽への慣れ”を自分の味方にする第一歩 です。

この先の段落では、

あなた自身の「幸せの感じ方」をアップデートできるように

一緒に学んでいきます。

「なんで、あんなに楽しかったゲームが、今は普通に感じるんだろう?」

その“なぞ”の続きを、

次の章からじっくり解き明かしていきましょう。

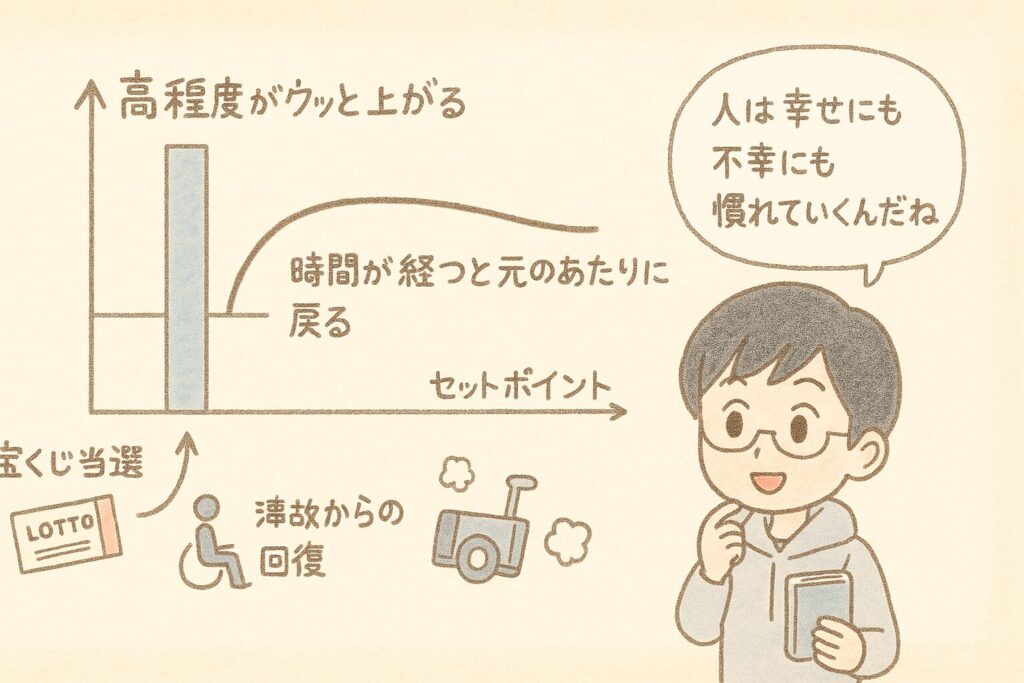

4. 『快楽順応』とは?

心理学的な正式の定義

『快楽順応(かいらくじゅんのう)

/ヘドニック・アダプテーション(hedonic adaptation)』 とは、

大きなポジティブ(うれしい)な出来事や

ネガティブ(つらい)出来事があっても、

しだいに「いつもの幸福度(ハピネスのレベル)」に戻っていく傾向

を指す言葉です。

もう少し専門的にいうと、

- 強い感情を引き起こす出来事の「感情へのインパクト」を弱めていくメカニズム

- 人にはそれぞれ 「幸福のセットポイント」(基準値)があり、

多くのできごとはその周りに戻っていく

という考え方です。

噛み砕いて言うなら、

「人の心には、いいことにも、わるいことにもなれていく“自動調整機能”がある」

というイメージです。

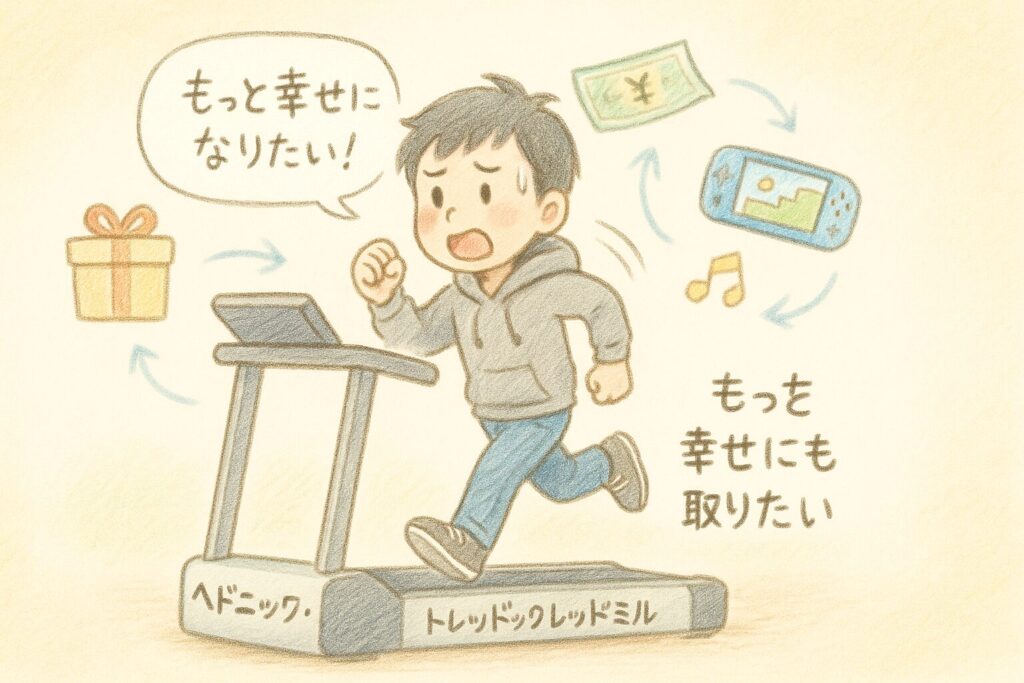

言葉の由来と「ヘドニック・トレッドミル」

「快楽順応」という言葉は、

アメリカの心理学者フィリップ・ブリックマン(Philip Brickman) と

ドナルド・キャンベル(Donald T. Campbell) が 1971 年に発表した論文

「Hedonic Relativism and Planning the Good Society(快楽の相対性と良い社会の計画)」の中で示された

ヘドニック・トレッドミル(hedonic treadmill) という比喩が元になっています。

- hedonic(ヘドニック) …「快楽の・楽しいことに関する」という意味

- treadmill(トレッドミル) …ランニングマシン。いくら走ってもその場から進まない機械

つまり、

どれだけ頑張って「もっと幸せになろう」と走り続けても、

しばらくすると もとの幸福レベルの近くに戻ってしまう

という様子が、ランニングマシンになぞらえられているのです。

提唱者たちの人物像

フィリップ・ブリックマン は、アメリカ合衆国の社会心理学者で、

ハーバード大学で学び、ミシガン大学で博士号を取得し、

ノースウェスタン大学で幸福・正義・不公平さ・痛みなどをテーマに研究していた人物です。

研究テーマは、

- 「人は何を“幸せ”と感じるのか」

- 「不公平な状況で、人はどう感じ、どうふるまうのか」

など、人間らしい感情の「揺れ」に深く関わるものでした。

一方、共同研究者の ドナルド・T・キャンベル は、

社会科学の方法論や進化論的な視点で知られる研究者で、

「社会の中で人がどう適応し、比較し合うのか」という観点から

ブリックマンと一緒に 「快楽は相対的だ」 という議論を深めていきました。

その後、Shane Frederick と George Loewenstein が

『Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology』という本の中で

「ヘドニック・アダプテーション(快楽順応)」という章をまとめ、

この現象のメカニズムや例外、仕組みを詳しく整理しています。

代表的研究

宝くじ当選者と事故被害者の比較

快楽順応を語るうえで必ず出てくる有名な研究が、

「Lottery Winners and Accident Victims: Is Happiness Relative?」

(富くじ当選者と事故の犠牲者:幸福は相対的か?)」 です。

ブリックマンたちは、3つのグループを比べました。

- 高額の 宝くじ当選者 22 名

- 事故で 下半身麻痺などの重い障害を負った人 29 名

- そのどちらでもない 一般の人たち 22 名

それぞれに、

- 「いま、どれくらい幸せですか?」

- 「日常の小さな楽しみ(友だちと話す・朝ごはん・テレビなど)はどれくらい楽しいですか?」

といった質問をしました。

その結果は直感と少し違うものでした。

- 宝くじ当選者の「現在の幸福度」は、一般の人と大きく変わらなかった

- 当選者は、日常の小さな楽しみを「以前ほど楽しくない」と感じる傾向があった

- 事故被害者は当然ながら一時的に幸福度が下がるものの、

未来の幸福度については「そのうち戻るだろう」と予測していた

研究者たちは、これを

- コントラスト効果(対比効果)

…宝くじで大金を得ると、それ以前は嬉しかった「ささやかな楽しみ」が

かえって色あせて感じられてしまう - ハビチュエーション(慣れ)

…どんなにすごい出来事でも、「それが当たり前」になると

感情の強さはしだいに弱まる

という二つのメカニズムで説明しました。

この研究は 快楽順応の象徴的な実証研究として、

現在でも多くの本や記事で紹介されています。

「完全に元に戻る」わけではない、という最新の理解

当初、快楽順応は

「人はどんな出来事の後も、同じ中立的なセットポイントに戻る」

というシンプルなイメージで語られていました。

しかし、その後の長期追跡研究(縦断研究)では、

- 離婚や失業など、一部のネガティブな出来事は「元通り」まで戻りにくい

- 人にはそれぞれ 遺伝的・性格的に異なる“幸福のレンジ” がある

- 「1本の線」ではなく、ある範囲で上下する複数のセットポイント を持っている

といった、より複雑な姿が見えてきました。

つまり、

「快楽順応は“なんでもリセットする魔法”ではない。

けれど、思った以上に“慣れ”の力は強い」

というのが、現在の主流に近い理解です。

▶ 次の章では

「なぜ現代社会で、特にこの快楽順応が問題になりやすいのか?」

そして「脳と神経のしくみから見た快楽順応」について、

もう少し深く見ていきます。

5. なぜ注目されるのか?

背景・重要性

現代社会は「快楽順応が加速しやすい」環境

スマホ、SNS、オンラインゲーム、サブスクの動画・音楽…。

私たちは、いつでもどこでも強い刺激を手に入れられる時代に生きています。

心理学や行動経済学の解説では、

快楽順応は

- 新しいガジェットや収入アップの喜びがすぐ薄れる

- 不幸な出来事のショックも、ある程度まで薄れていく

という「良い面と悪い面の両方」がある現象だと説明されています。

しかし、物も情報も多すぎる現代では、

- 「もっと、もっと」という刺激のインフレ

- 「今の幸せ」に慣れすぎて、感覚が麻痺する

という 負の側面 が強調されやすくなっています。

「幸せのランニングマシン」が生む3つの罠

多くの研究やレビューを踏まえると、

快楽順応(ヘドニック・トレッドミル)は、私たちを次のような状態に引き込みがちです。

- モノや成果の「感動」がすぐ当たり前になる

- 昇給・ボーナス・新しいスマホ・レアキャラ当選

→ 最初のうちは強い喜び

→ しだいに「基準値」になり、喜びが薄れる

- 昇給・ボーナス・新しいスマホ・レアキャラ当選

- 「もっと強い刺激」を求め続ける

- 以前より大きな報酬・高価なもの・激しい刺激でないと

満足感が得られにくくなる

- 以前より大きな報酬・高価なもの・激しい刺激でないと

- 「手に入らないとき」の落差がつらくなる

- 一度高い水準を経験すると、

それが失われたときの心理的ダメージが大きくなる

- 一度高い水準を経験すると、

こうしたサイクルは、

消費社会のマーケティング や

SNSでの他者比較 とも相性がよく、

「幸せのために走っているはずが、

いつのまにか“走らされている”」

という感覚を生みやすくします。

脳と神経から見た「快楽順応」

ここからは、少しだけ専門的な話です。

ただしイメージしやすいよう、できるだけかみ砕いてお伝えします。

脳科学の研究では、

- 報酬系(ほうしゅうけい/reward system) と呼ばれるネットワークが

「うれしい」「楽しい」「もっと欲しい」を感じる土台になっている - 特に

- 腹側線条体(ふくそくせんじょうたい:ventral striatum)

- 側坐核(そくざかく:nucleus accumbens)

- 前頭前野(ぜんとうぜんや:prefrontal cortex)

- 眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ:orbitofrontal cortex)

などが、報酬の価値や期待・学習に深く関わっている

ことが分かっています。

脳の補足説明

腹側線条体は、大脳の中心付近・深いところにある「基底核(きていかく)」の一部で、側坐核や嗅結節(きゅうけっせつ)などを含む領域です。感情や記憶に関わる脳(扁桃体や海馬など)と、実際の行動を動かす運動系のあいだの「中継ハブ」として働き、「ごほうびがもらえそうか」「どれくらいの価値がありそうか」といった報酬の期待や、報酬学習を支えていることが分かっています。

側坐核は、その腹側線条体の中でも特に重要な小さな核で、視床下部の少し前に位置する基底前脳の一部です。ここには中脳の腹側被蓋野(VTA)からドーパミンが投射しており、「快い」「うれしい」といった感覚だけでなく、「やる気」「報酬を取りに行こうとする動機づけ」「依存・やめにくさ」などを司る中心的な拠点と考えられています。

前頭前野は、額のすぐうしろに広がる前頭葉の一番前側の領域で、「注意を向ける」「先のことを考えて計画する」「感情をコントロールする」「衝動をガマンする」といった意思決定と自己コントロールの中枢です。報酬に関する情報もここで統合され、「本当にやるべきか? もっと良い選択はないか?」といった判断に反映されます。

その前頭前野の“おなか側”、ちょうど両目の上あたりの下面に広がるのが眼窩前頭皮質です。

眼窩前頭皮質は、「このごほうびはどれくらい良いものか(価値)」「何がもらえるのか(種類)」「どれくらいの確率でもらえそうか」といった報酬の具体的な価値づけや期待を表現する領域で、状況が変わったときに「もうこの選択は得じゃないからやめよう」といった価値にもとづく行動の切り替えにも重要だとされています。

これらの領域がチームのように連携することで、

「どんなごほうびを、どれくらい期待するか」

「期待はずれだったときに、次はどう学び直すか」

といった快楽・期待・学習の計算が行われている、と考えられています。

さらに、ドーパミン という神経伝達物質が、

- 予想より良い報酬が来た → ドーパミンの発火が増える

- 予想通り → 反応は小さい

- 期待外れ → ドーパミンの発火が減る

という形で、「報酬予測誤差(リワード・プレディクション・エラー)」を

コードしていることが多くの研究で示されています。

ここから考えられる 快楽順応のイメージ は、

- 最初の一回目のご褒美

→ 予想以上なので、ドーパミンが大きく反応し「うわ、うれしい!」 - 何度も繰り返すうちに

→ それが「予想通りの報酬」になり、

ドーパミンの反応が小さくなる - さらに強い刺激を求めるようになる

→ もっと大きな報酬・もっと派手な刺激でないと

「予想以上」にならず、感動が薄くなる

という流れです。

実際に、報酬に対する腹側線条体などの反応が、

繰り返しによって弱まっていく(ハビチュエーション)という結果も報告されています。

もちろん、これはあくまで 現時点での理解の一部 であり、

今も研究が続いているテーマです。

ただ、

「脳は“変化”や“予想外”に強く反応し、

同じ報酬が続くと、反応がしだいに小さくなっていく」

という方向性は、多くの研究から支持されています。

▶ 次の章では

この「快楽順応」という、少しやっかいでもあり、頼もしくもある性質を、

実生活でどう活かせばいいのか?

具体的な場面別に見ていきます。

6. 実生活への応用例

──「幸せのランニングマシン」から降りるには?

日常でよくあるシーン別のヒント

快楽順応の性質を知ると、

「どうすれば“慣れすぎ”に振り回されないか?」という視点が持てるようになります。

ここでは、代表的な4つの場面を取り上げます。

① ゲーム・ガチャ・SNSの「もっと…もっと…!」に疲れたとき

- プレイ時間や課金額を区切って、

あえて“飢え”を作る - 新しいゲームに次々乗り換える前に、

「今日はストーリーを味わう日」と決めて

“深く味わうモード” を作る - SNSなら

「見る」「投稿する」時間帯を決めて、

だらだら見続けない工夫 をする

これは「刺激の強さ」よりも

自分でコントロールできている感覚 を増やすことで、

満足度が高くなりやすい、という研究の流れとも合致します。

② お金・収入の「もっと欲しい」に振り回されそうなとき

ポジティブ心理学の研究では、

- 収入がある程度まで増えると

それ以上は幸福度との相関が弱くなる - むしろ、人間関係・健康・意味のある活動 などが

幸福感と強く関係している

といった結果が多数報告されています。

そのため、

- ご褒美の買い物は「モノ」だけでなく、

**経験(旅行・体験・学び)**に振り分ける - 「いくら稼ぐか」だけでなく、

「どう使うか」「誰と使うか」 を意識する

といった工夫が、快楽順応のスピードを和らげるとされています。

(このあたりはソニア・リュボミアスキーなどの研究・実践書でも詳しく解説されています)

③ 人間関係・恋愛・家族との時間

人間関係にも快楽順応はあります。

- 最初はドキドキした恋人との時間が

「当たり前の存在」になる - 家族がそばにいることが

ありがたさよりも「普通」に感じられてしまう

そんなときに大切なのは、

- 「感謝を言葉に出す」

- 一緒に新しい経験をする(初めての場所に行く、小さな挑戦を共有する)

- 「日常の中のいいところ」を

あえて口に出してみる

といった、意識的に「ありがたさ」を見つけ直す習慣 です。

④ つらい出来事から「少しずつ回復したい」とき

快楽順応には 「心の回復力」 という良い側面もあります。

先ほどの研究でも、

事故被害者たちは時間の経過とともに

「将来の幸福はまた戻る」と予測していました。

もちろん、現実には

完全には元に戻らない出来事もあります。

それでも、人の心には

「新しい日常に少しずつ順応していく」

力が備わっている、という視点は

自分を責めすぎないための大切な視点 になります。

「快楽順応」と上手につき合うための4つのポイント

実践的な提案を、もう少し整理してみます。

- モノより「経験」にお金と時間を使う

- 感謝・振り返り・日記で「当たり前」を“ありがたい”に戻す

- 新しい刺激を増やすだけでなく、「あえて量をしぼる日」を作る

- 他人との比較より「昨日の自分」との比較を増やす

これらは、快楽順応の「早すぎる慣れ」を少しゆるめて、

今すでにある幸せを感じやすくするための技 です。

6.5.Q&A・FAQ

よくある質問・FAQ

Q1. 快楽順応(ヘドニック・アダプテーション)って、結局かんたんに言うと何ですか?

A.

かんたんに言うと、

「すごくうれしいことも、すごくつらいことも、

時間がたつとだんだん“いつもの気持ち”に戻っていく」

という、人間の心の “慣れグセ” のことです。

ゲーム、スマホ、給料アップ、恋愛、失敗や別れなど、

私たちの日常のいろいろな場面で起きています。

Q2. 快楽順応と「ヘドニック・トレッドミル」の違いは?

A.

どちらも同じ現象を指す 兄弟みたいな言葉 です。

快楽順応(ヘドニック・アダプテーション)

→ 「いいこと・わるいことに慣れて、幸福度が元に戻る傾向」という 現象の名前

ヘドニック・トレッドミル(快楽のランニングマシン)

→ 「どれだけ走っても元の場所に戻ってしまう様子」を表した たとえ・比喩

というイメージで捉えておくと分かりやすいです。

Q3. 快楽順応があるってことは、「どうせ何をしても幸せになれない」という意味ですか?

A.

いいえ、そういう意味ではありません。

研究では、

人にはそれぞれ 幸福度の“範囲(レンジ)” がある

生活習慣・人間関係・考え方しだいで、その範囲は じわじわ変化しうる

と示されています。

快楽順応は「変化を全部ゼロに戻す力」ではなく、

「感情のアップダウンを、ある程度落ち着かせる機能」

と捉えた方が近いです。

そのうえで、どう行動するか で、感じる幸せはかなり変えられます。

Q4. 快楽順応とうつ病やメンタル不調は、何が違うのですか?

A.

快楽順応は、あくまで “多くの人に共通する心の傾向” を説明した概念です。

嬉しいことにも、つらいことにも、時間とともに慣れていく

ゆるやかに「ふつうの気分」に戻っていく

一方、うつ病などのメンタル不調 では、

長く続く強い落ち込み

何をしてもほとんど楽しく感じられない(喜びの消失)

眠れない・食欲がない・集中できない、など身体症状

が見られることがあります。

「なんとなく毎日に楽しさを感じにくい」「つらさが続きすぎている」と感じる場合は、

快楽順応だけで片づけず、専門家(精神科・心療内科・カウンセラー)に相談することをおすすめします。

Q5. 快楽順応を「遅らせる」・「やわらげる」方法はありますか?

A.

完全に止めることはできませんが、スピードをゆるめる工夫 はあります。

モノより「経験」にお金と時間を使う(旅行・体験・学び など)

「感謝日記」や「今日よかったこと3つ」を書き、当たり前を味わい直す

ゲームやSNSの時間をあえてしぼり、「特別な時間」として楽しむ

新しい刺激を足すだけでなく、「あえて何もしない余白」をつくる

などが、ポジティブ心理学や幸福研究の本でもおすすめされている方法です。

Q6. 宝くじ当選者の「幸せはすぐ元通りになる」という話は、本当に研究で分かっているのですか?

A.

はい、これは実際の研究に基づいた話です。

高額の宝くじ当選者

事故で重い障害を負った人

それ以外の一般の人

を比較した研究では、

当選直後は幸福度が高いものの、時間がたつと「一般の人」とそこまで大きな差がなくなる という結果が報告されています。

一方で、すべてが完全に元通りになるわけではない ことも、

その後の研究で指摘されています(失業や離婚など、順応しにくい出来事もあります)。

Q7. 恋愛や結婚・人間関係でも快楽順応は起きますか? 防ぐ方法はありますか?

A.

恋愛・結婚・家族・友人など、人間関係でも快楽順応は起きます。

最初はドキドキした相手が「当たり前の存在」になる

家族がそばにいるありがたさを、つい忘れてしまう

といった形です。

完全に防ぐことはできませんが、

感謝やねぎらいを 言葉にして伝える習慣 をつくる

一緒に「初めての体験」をする(新しい場所・趣味など)

相手の良いところを書き出したり、振り返る時間を持つ

などで、「慣れ」のスピードをゆるめることはできます。

Q8. 子ども(小学生)に快楽順応を説明するとき、どう話せばいいですか?

A.

こんなふうに話すとイメージしやすいです。

「新しいゲームやおもちゃって、最初はすっごくうれしいよね。

でも、毎日あそんでると“ふつうのおもちゃ”になってくるでしょ?

あれはね、心の中に“なれてしまうスイッチ”があるからなんだ。

だから、たまにはあえて遊ぶ日を決めたり、

“きょうの楽しかったこと”を思い出してみると、

またうれしい気持ちを思い出しやすくなるんだよ。」

この記事で書かれている「小学生にもスッキリわかる今回の答え」の部分と合わせて伝えると、より理解しやすくなります。

Q9. 快楽順応の理論は、もう“完成”しているのですか? それとも、これからも変わっていきますか?

A.

快楽順応という考え方は、半世紀近く研究され続けている有力な理論 ですが、

「100%決着がついた話」ではありません。

どんな出来事に、どれくらいのスピードで慣れるのか

人によって何が違うのか(性格・価値観・環境など)

社会構造やテクノロジーの変化で、どう影響が変わるのか

といった点は、今も世界中で研究が続いています。

この記事も、現時点で信頼できる範囲の知見 をもとにまとめた一つの見方であり、

新しい研究によってアップデートされていく可能性があります。

▶ 次の章では

快楽順応について よくある誤解や注意点 を整理し、

「何を勘違いしやすいのか?」

「どこまでが科学で分かっていて、どこからが言いすぎなのか?」

を正直にお伝えしていきます。

7. 注意点や誤解されがちな点

「何をしても意味がない理論」ではありません

快楽順応を知ると、

「どうせ何をしても、すぐ慣れてしまうなら意味ないじゃん…」

と感じてしまう人もいます。

しかし、研究のレビューをよく読むと、

- すべての出来事が完全に元に戻るわけではない

- 人によって 「順応のスピード」や「戻り方」は違う

- 習慣・価値観・人間関係 などは、

長期的な幸福度に大きく影響する

といった点が強調されています。

つまり、

「快楽順応は“変化のすべてを帳消しにする力”ではなく、

“変化の一部を落ち着かせる力”」

と考えた方が近いです。

「ネガティブな出来事にも完全に慣れる」とは限らない

もう一つの誤解は、

「どんな不幸にも、そのうち完全に慣れるんでしょ?」

という考え方です。

長期的な追跡研究では、

- 失業・慢性の病気・配偶者の死 など

一部のネガティブな出来事は、

非常にゆっくり、あるいは完全には順応しないケースも多い

ことが指摘されています。

ですので、

「つらいのは自分が弱いからではなく、

“簡単には慣れない出来事”も確かに存在する」

という視点も、とても大切です。

「脳だけ」で全部説明できるわけでもない

脳科学では、報酬系やドーパミンの研究が進んでいますが、

- ドーパミン = 「快楽ホルモン」

- 快楽順応 = 「ドーパミンが減るだけの現象」

といった説明は、かなり単純化しすぎ です。

実際には、

- ドーパミンは「報酬そのもの」ではなく

「予想外の報酬に対する信号」や「学習のための誤差信号」の役割が強い - 感情は、報酬系だけでなく

前頭前野・扁桃体(へんとうたい)・帯状皮質(たいじょうひしつ)など

多くの領域のやりとりから生まれる

と考えられています。

ですから、

「ドーパミンがどうこう」という“1行説明”だけで

人の幸せを語り切ることはできない

ということも、頭の片すみに置いておくと安心です。

誤解しないために意識しておきたいこと

快楽順応について学ぶとき、

次の4つを意識しておくと、バランスよく理解できます。

- 「慣れ」はあるが、完全ではない

- 良いことにも悪いことにも、慣れ方に差がある

- 脳のしくみも関わるが、環境・価値観・行動も同じくらい大事

- 研究結果は今も更新され続けている

▶ 次の章では

少し視点を変えて、

「ヘドニック・トレッドミル」という比喩をもう一歩深く味わいながら、

現代の生き方や価値観とどうつながるのかを、

おまけコラム として楽しんでいきます。

8. おまけコラム

──「快楽のランニングマシン」と、ゆっくり味わう生き方

「快楽のランニングマシン」で走り続ける私たち

快楽順応は、ときに

『快楽のランニングマシン

(ヘドニック・トレッドミル/hedonic treadmill)』

とも呼ばれます。

- 目標を達成する

- 欲しかったものを手に入れる

- 評価やフォロワー数が増える

その瞬間はたしかにうれしいのに、

少し経つと 「もっと先へ」 と走らされている自分に気づく…。

もし、心の中に

「よーい、ドン!」

「次はもっと頑張れ!」

と叫び続けるコーチが住んでいるとしたら、

それは ヘドニック・トレッドミルの声 なのかもしれません。

「ランニングマシン」を降りる、もう一つの方向

ポジティブ心理学の流れでは、

この「快楽のランニングマシン」から少し距離を取る方法として、

- 意味や貢献(ユーダイモニア的幸福) に目を向ける

- フロー体験(没頭状態)を増やす

- 感情のアップダウンだけでなく、

人生全体の「納得感」や「物語」 を大事にする

といった方向性がよく提案されます。

「もっと楽しいこと」だけを追い続ける代わりに、

「たとえ大変でも、やってよかったと思えること」を増やす

この小さなシフトが、

快楽順応に振り回されにくい生き方につながる、と考えられています。

脳と心を「体験」で学べる場所

もし、快楽順応を含めた 「脳と心のしくみ」 に興味がわいてきたら、

実際に体験できる場所に足を運んでみるのもおすすめです。

(令和7年時点では)

- 日本科学未来館(東京・お台場)

人間の脳の働きや感情、他者との関わりを体験的に学べる展示

「ぼくとみんなとそしてきみ」などがあり、

共感や感情の仕組みを楽しく学べます。 - 同じく日本科学未来館が企画した

「脳」に関する展示 は、名古屋市科学館などにも受け継がれており、

脳の基本的な仕組みを体験的に理解できます。

こうした体験は、

「頭で理解した快楽順応」を

自分の感覚と結びつけるための、ちょっとしたフィールドワーク になります。

▶ 次の章では

ここまでの内容を一度まとめながら、

「あなたなら、この現象をどう生かすか?」という問いを添えて、

考察とまとめ に入っていきます。

9. まとめ・考察

──「慣れてしまう心」と、どう付き合うか

この記事で見てきたこと

ここまで、私たちは

- ゲームやご褒美に 慣れてしまう不思議な感覚

- それに名前をつけた 「快楽順応/ヘドニック・アダプテーション」

- 宝くじ当選者や事故被害者の研究で見えてきた、

「人の幸福は意外と元に戻りやすい」 性質 - 現代社会で快楽順応が加速しやすい理由

- 脳の報酬系・ドーパミンといった、

神経科学的な背景 - そして、それを日々の生活でどう活かすか

を、一緒にたどってきました。

少し高尚な視点からの考察

高尚な言い方をすると、

**快楽順応は「人間が環境に適応するための、古くて賢い仕組み」**でもあります。

- もし、悲しい出来事のショックが永遠に続くなら、

私たちは前に進めなくなってしまう - もし、一度の成功の喜びが永遠に続くなら、

それ以上成長しようとしなくなるかもしれない

ほどよく「慣れる」からこそ、

人は 新しい課題に向かう力 も持てるのだ、とも考えられます。

すこしユニークな視点からの考察

ちょっとユニークな言い方をするなら、

「快楽順応は、“物語を更新し続ける装置” なのかもしれない」

とも言えます。

- 最初は「ゲームでラスボスを倒すこと」が物語のクライマックス

- クリアに慣れると、「もっと難しい縛りプレイ」に物語が移る

- 社会人になれば、「昇給」だけでなく

「誰とどんな仕事をするか」という物語に関心が移る

こうして、

「幸せのストーリー」が何度も書き換えられていく からこそ、

人生には 退屈しない余白 が生まれている、とも言えます。

読者への問いかけ

ここまで読んでくださったあなたに、

最後にいくつか問いをお渡しして終わりにします。

- あなたの日常で、「快楽順応が起きているかも?」と思う場面はどこでしょうか?

- そのうちの一つだけでいいので、

「味わう」「感謝する」「量をしぼる」 などの工夫を

試してみたい場面はありますか? - もし今日から一週間だけ、

「幸せのランニングマシン」から半歩だけ降りてみるとしたら、

何をするでしょうか?

少しだけ立ち止まり、

自分の「慣れてしまう心」と対話してみる。

その時間が、

この記事を読んでくださったあなたへの、

ささやかな “おみやげ” になればうれしいです。

▶ この先は、興味に合わせて

「快楽順応」という言葉を、

自分の言葉で語れるようになるための“語彙編”と“学びの案内編” に進みます。

10. 応用編

語彙を増やして「自分の言葉」で語れるようになろう

ここから先は、

「快楽順応のイメージはつかめてきた。

せっかくなら、自分の言葉で説明できるようになりたい」

という方に向けた 応用編 です。

友だちや家族、子どもたちに、

「実はね、人の心には“慣れちゃうクセ”があってさ…」

と、あなた自身の言葉で話せるように、

便利な用語集+例文 を用意しました。

日常で使える「快楽順応」関連のキーワード集

■ 快楽順応(かいらくじゅんのう/hedonic adaptation)

- 意味:いいこと・わるいことの後でも、しだいに「いつもの幸福度」に戻っていく傾向

- 例文:

「新しいスマホにすぐ慣れちゃうの、快楽順応 っていう心のクセかもね。」

■ ヘドニック・トレッドミル(hedonic treadmill)

- 意味:どれだけ走っても同じ場所に留まるランニングマシンになぞらえた比喩。

幸福度が “走っても走っても” 基準値に戻ってしまうイメージ - 例文:

「給料が上がってもすぐ慣れちゃって、また次の昇給を目指したくなる。

まさにヘドニック・トレッドミル って感じ。」

■ セットポイント(set point)

- 意味:人それぞれが持つ「いつもの幸福度」の基準値

- ポイント:最近の研究では、「1本の線」ではなく

ある範囲を持つ・人によって違う・変化しうる と考えられている - 例文:

「人にはだいたいの幸福のセットポイント があって、

ちょっとした出来事ではそこまで大きく変わらないんだって。」

■ 主観的ウェルビーイング(subjective well-being)

- 読み:サブジェクティブ・ウェルビーイング

- 意味:

「自分で感じる・評価する幸せの状態」のこと。

人生の満足度や、日々の感情のバランスなどを含む。 - 例文:

「収入だけじゃなくて、主観的ウェルビーイング を上げるには、

人間関係や意味のある活動が大事らしいよ。」

■ ポジティブ心理学(positive psychology)

- 意味:

「人がよりよく生きるための強み・幸せ・希望」など、

ポジティブな側面に注目する心理学の分野 - 快楽順応は、この分野でよく議論される重要なテーマの一つ。

会話で使える「ひとことフレーズ」集

- 「それ、快楽順応 が起きてるだけかも。自分が悪いわけじゃないよ。」

- 「今ちょっと、ヘドニック・トレッドミル を全力疾走してる気がする…。一回休憩しよ。」

- 「物より経験にお金使ったほうが、主観的ウェルビーイング は上がりやすいらしいよ。」

- 「がんばってるのに満たされないときは、

“どのセットポイントを上げたいのか” を考えてみてもいいかもね。」

▶ 次の章では

「もっと深く学びたい」「本でじっくり読みたい」という方に向けて、

おすすめ書籍 をご紹介します。

11.更に学びたい人へ

──「幸せの科学」を本でじっくり味わう

ここまでの記事で、

「快楽順応っておもしろい」

「もっとちゃんと勉強してみたい」

と感じた方のために、

実在する日本語の本 から、厳選して 3 冊をご紹介します。

快楽順応を含む「幸せの科学」を、

それぞれ少し違う角度から深く学べる本です。

① 新装版 幸せがずっと続く12の行動習慣

「人はどうしたら幸せになるか」を科学的に研究してわかったこと

ソニア・リュボミアスキー(著)/金井真弓(訳)/渡辺誠(監修)

■ 本の特徴

この本は「持続的な幸福」についてまとめられた

世界的ベストセラーの新装版 で、

幸福を決める3つの因子

50%:遺伝要因

10%:環境(収入・住む場所など)

40%:意図的な行動(自分で選ぶ行動や考え方)

幸福度が高まる 12の具体的な行動習慣

を、研究に基づいて分かりやすく解説した本です。

たとえば、

感謝を表す

ポジティブな出来事を味わう(セイバー:savor)

親しい人間関係を大切にする

目標に向かって少しずつ行動する

といった「行動習慣」が、

どのような実験・研究に支えられているかが、

丁寧に紹介されています。

■ おすすめ理由(こんな人にぴったり)

「快楽順応」への対抗策を、行動レベルで知りたい人

「幸せは性格や運しだい」と感じているけれど、

自分の行動で変えられる 40% に希望を持ちたい人

科学的な根拠のある「幸せになる練習メニュー」を知りたい人

に特におすすめです。

この記事のテーマである快楽順応も、

「どう行動すれば“慣れすぎ”をゆるめられるか?」

という視点から理解しなおすことができます。

② 明日の幸せを科学する

ダニエル・ギルバート(著)/熊谷淳子(訳)

■ 本の特徴

この本は、

なぜ「これを手に入れれば幸せになれる」と信じたのに、

すぐに慣れてしまうのか?

なぜ「将来の自分の気持ち」を、

こんなにも正確に予測できないのか?

といった疑問を、

心理学の実験

行動経済学の知見

脳科学の研究

などをもとに、エッセイのような軽快な文体で説明してくれます。

本書自体は「快楽順応」という言葉だけに特化しているわけではありませんが、

「人は未来の快楽や後悔をどう予想し、どう間違えるのか?」

を扱う中で、

「慣れ」や「心理的免疫システム」の働きに

深く触れています。

■ おすすめ理由(こんな人にぴったり)

「快楽順応」を、“未来予測の失敗” という視点からも理解したい人

研究の話は好きだけど、

堅苦しい教科書ではなく“読み物”として楽しみたい人

「なぜあのとき、あんな選択をしてしまったんだろう…」と

自分の意思決定を振り返りたい人

におすすめです。

この記事で扱った

「宝くじ当選者や事故被害者の幸福度研究」ともつながる内容が多く、

快楽順応を“時間軸”から眺め直せる一冊と言えます。早川書房オンライン

③ ポジティブ心理学入門 幸せを呼ぶ生き方

島井哲志(著)

■ 本の特徴

この本は、

「人間のこころの中のポジティブな側面に注目し、

その研究と実践を目指すポジティブ心理学」

について、日本語でやさしく紹介する一冊です。

内容としては、

夢中になる経験(フロー体験)

オプティミズム(楽観性)と希望

生きる意味 ― 働きがい・生きがい

など、

心理学が考える「よい生き方・幸せな生き方」の

エッセンスが、コンパクトにまとめられています。

大学の教員による紹介文でも

「比較的わかりやすく書かれているので、

関心を持った方は手に取りやすい」と評価されており、

専門書よりも読みやすい位置づけの本です。

■ おすすめ理由(こんな人にぴったり)

ポジティブ心理学全体の地図 を日本語でつかみたい人

「快楽順応」だけでなく、

フロー・希望・意味・強みなど、

広い視点から幸せを考えたい人

学生さんや心理学初心者にも配慮された

やさしい日本語の本 を探している人

にぴったりです。

この記事で触れてきた

主観的ウェルビーイング

快楽順応だけでは説明できない「意味」「生きがい」

といったテーマを、

日本の読者向けの文脈で学び直すことができます。

▶ 今回の章で紹介した

本で学んだ知識と、

あなた自身の「日常の経験」が重なったとき、

快楽順応は、きっと“敵”ではなく

「うまく付き合える相棒」に変わっていきます。

この章を読み終えた今が、

その一歩目かもしれません。

12. 疑問が解決した物語

――「慣れちゃう心」と、ちょっと仲直りした話

あの放課後から数日後。

ユウタさんは、ゲームではなく、

机の上のタブレットを開いていました。

「快楽順応(かいらくじゅんのう)って、本当にあるのかな…?」

気になって調べると、

「何度もクリアしたゲームがつまらなくなる理由」

という記事が目に入ります。

読み進めると、

- いいことにもわるいことにも、人はだんだん慣れていくこと

- それを心理学で「快楽順応」と呼ぶこと

- ゲームのワクワクが薄れるのも “人間のふつうのクセ” であること

が、ていねいに書かれていました。

「ゲームに飽きたんじゃなくて、

ぼくがダメなんでもないんだ。」

そう気づいたとき、胸のモヤモヤが少し軽くなります。

記事には、

うまく付き合うためのコツも書かれていました。

- 毎日ダラダラではなく、遊ぶ時間を決めること

- 遊び方を変えたり、友だちと協力したりして、変化をつくること

- 「今日うれしかったこと」をメモして、当たり前を味わい直すこと

ユウタさんはノートを開き、こう書きます。

「快楽順応=人間のふつうのクセ。

これからは、うまく付き合う。」

その週末。

「今日はゲーム解禁デー」と決めてプレイしてみると、

以前より少しだけ、気持ちに余白のある楽しさを感じました。

「勝てたのも嬉しいけれど、

自分で時間を選んで遊べたのも、なんかいいな。」

その日の「うれしかったこと」の欄には、

- 久しぶりのボス戦が楽しかったこと

- 遊ぶ量を自分で決められたこと

が書き加えられます。

別の日、テストで思ったより点が取れず、

一瞬ガックリしたときも、

「つらいことにも、少しずつ慣れていく力があるんだよな。」

と、記事の一文を思い出して、

「次にどうするか」を考える気持ちが戻ってきました。

こうしてユウタさんは、

- 「慣れてしまう自分=ダメな自分」ではなく

- 「慣れてしまうのは、心のしくみ」だと知り、

そのうえで、

どう行動するかを自分で選べる人 になっていきます。

「慣れてしまう心があるからこそ、

味わい直す工夫も楽しめる。」

そんな小さな発見を胸に、

ユウタさんはそっと画面を閉じました。

そして、この記事を読んでいるあなたにも、

静かに問いかけます。

あなたなら、この「快楽順応」というクセを、

どんなふうに自分の味方にしていきますか?

13. 文章の締めとして

――「慣れてしまう」その先へ

ここまで読み進めてくださったあなたは、

きっと何度か自分の毎日を思い浮かべながら、

この「快楽順応」の話を味わってくださったのだと思います。

ゲーム、スマホ、買い物、仕事、家族との時間。

どれも最初はまぶしくて、

気づけば「当たり前」に変わっていくものばかりです。

その変化を前にして、

「自分が悪いのかな」「心が冷めたのかな」と

ひとりで抱え込んでしまうこともあったかもしれません。

でも、もしこの記事を通して、

「あ、これは人間のふつうのクセなんだ」

「慣れてしまう心も、ぜんぶ含めて“自分”なんだ」

と、ほんの少しでも思えたとしたら、

その時点で、あなたはすでに

自分の心と前より優しく付き合い始めている のだと思います。

快楽順応は、

私たちから“ときめき”を奪ってしまう、やっかいな存在に見えることもあります。

けれど同時に、

大きな失敗や別れ、つらい出来事から少しずつ立ち直るための

見えないクッション のような役割も果たしてくれています。

つまり、

「しあわせに慣れてしまう心」も、

「つらさをやわらげてくれる心」も、

どちらも同じあなたの中にある、大切な機能

なのだと思うのです。

この先、また何かに夢中になって、

そしていつか、それに慣れていく日がくるかもしれません。

そのときはぜひ、

今日のことを少しだけ思い出してみてください。

「あ、また快楽順応が働いてる。

じゃあ、今度はどう付き合ってみようかな。」

そうやって、

慣れを敵にせず、味方にしながら生きていく ことができたら、

同じ毎日でも、見えてくる景色はきっと変わっていきます。

注意補足

ここで紹介した内容は、著者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる論文・専門書・解説記事をもとにまとめていますが、

心理学・脳科学の研究は今も進んでおり、

新しい研究によって結論が修正されたり、別の解釈が生まれたりする可能性 があります。

快楽順応や幸福に関する理論も、

ひとつの「見方」であって「唯一の正解」ではありません。

宗教的・哲学的・文化的な背景によっても、

幸福の捉え方は大きく変わります。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、「これが唯一の正解だ」と言い切るためのものではなく、

「読者の方が、自分なりに興味を持って調べたり、考えたりするための“入り口”」

として書かれています。

もしこのブログで少しでも「おもしろいな」と感じていただけたなら、

ここを入口のままにせず、文献や資料の世界へ一歩ふみ出して、

“快楽を知る入門”から“快楽に順応(じゅんのう)する学問”へと、

あなたなりの「快楽順応(かいらくじゅんのう)」をゆっくり深めてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

これからの毎日が、あなたらしいペースで「快楽順応」と仲良く歩いていく、やわらかな時間になりますように。

コメント