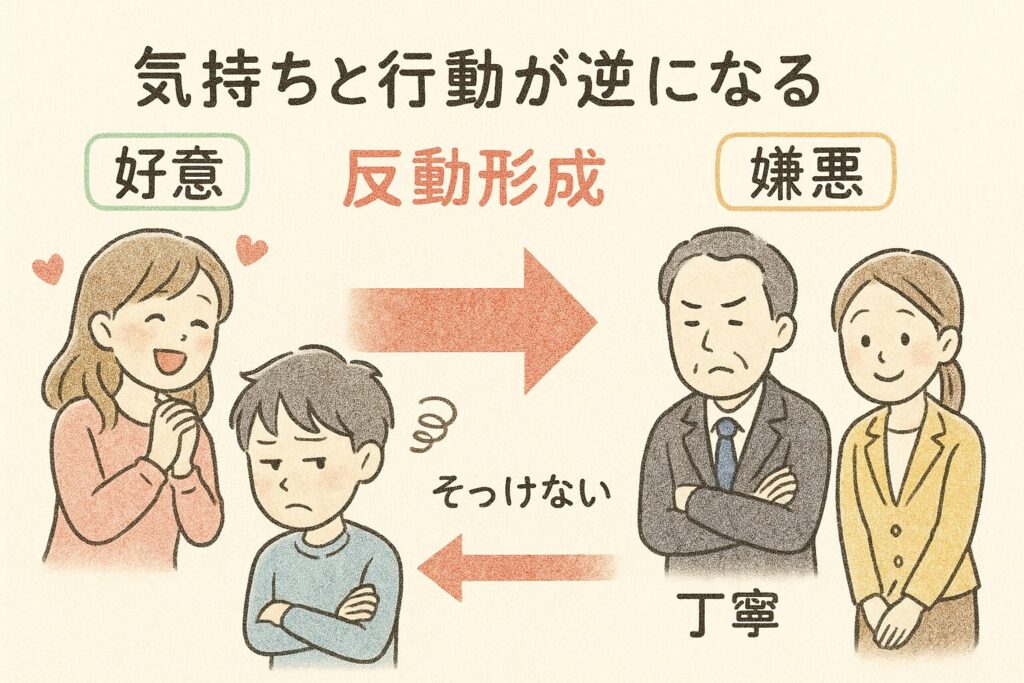

なぜ好きな人に冷たくするの?『反動形成』で心のクセを解く

内心の本当と、口に出す言葉がズレてしまう――

それが『反動形成』の典型です。

🟥 「本当は好きなのに、つい冷たくしてしまう…」

そんな不器用な自分に、心当たりはありませんか?

「なんで…あの子にだけ、こんな言い方しちゃうんだろう。」

帰り道、一人で歩きながら自分の言動を思い出しては、自己嫌悪。

優しくしたかったのに、素直になれなかった。

それ、あなたが弱いからではありません。

実は心理学では、それを『反動形成』というのです。

🔶 すぐに分かる結論

反動形成ってなに?

たとえば――

本当は「大好き!」って思っているのに、つい冷たくしちゃう。

本当は「イヤだな」って思ってるのに、ニコニコ笑って話しかけてしまう。

そんなふうに、心の中で思っていることと、実際にとる行動が「まるっきり逆」になることがあります。

これは、あなたの中の「本当の気持ち」がバレるのが怖かったり、恥ずかしかったりするから。

だから、心が無意識のうちに“逆の行動”をとって、自分の気持ちをかくしてしまうんです。

このような心のはたらきを、心理学では「反動形成(はんどうけいせい)」と呼びます。

✅ 好き → わざと冷たくする

✅ 嫌い → 逆にやさしく接する

実はこれは、大人にも子どもにもよくあること。

自分を守るために、心が勝手にやってしまう「心のくせ」なんですね。

こう聞くとちょっとふしぎだけど、

「あっ、もしかして私にもあるかも!」と感じた人もいるかもしれません。

研究では、前頭前野が本音を抑える「ブレーキ」の役割を担い、

感情を抑えたいときに活性化することがわかっています。

まるで脳が「本当の気持ちは後でね」とロックをかけて、

あなたの言動を守っているようですね。

でも――

「どうしてそんな逆のことをしてしまうの?」

「この気持ちはどうやって向き合えばいいの?」

そんなふうに思った方のために、

次の章では、反動形成がどうして起こるのか、そして私たちの毎日にどう影響しているのかを、もっとくわしく見ていきましょう。

👉「なんで、好きな人に意地悪しちゃうのか」その答えがわかります。

反動形成ってなに?どこから来たの?

▪ 定義

反動形成とは、「自分でもイヤだけど、誰かに本当の気持ちを知られたくない」ときに働く、心の防波堤のような仕組みです。

たとえば、本当はドキドキしているのに、「気にしないフリ」「どうでもいい感じ」を出して、自分の心を守ろうとするんです。

▪ フロイトとアンナ・フロイト ─ 由来の歴史

ジークムント・フロイト(1856–1939):オーストリア出身の精神分析学の創始者。

無意識の存在や、人の行動をコントロールする「心の層」を提唱し、防衛機制という考え方の基礎を築きました。

アンナ・フロイト(1895–1982):フロイトの末娘で、精神分析家。

1936年に『自我と防衛機制』を出版し、防衛機制を体系化。その中で反動形成を具体的かつ実用的に整理しました。

こうして、父の理論が娘によって現代に受け継がれ、私たちでも理解しやすいかたちになったのです。

▪ 実際に見られる例

好きな人に意地悪をする

嫌いな人に妙に丁寧に接する

怖いと感じているのに「平気だよ!」と言ってしまう

これらは、どれも「本音を隠す」ためにやってしまう行動です。知らず知らずのうちに、反動形成があらわれているのですね。

なぜ注目されるの?どう大事なの?

▪ 心の防衛メカニズムとしての役割

反動形成は、心の中にある「弱さ」や「恥ずかしさ」が他人にバレないように、無意識に働く防御です。

本当は「怖い」「恥ずかしい」、でもそれを認めたくない――そんな気持ちを逆の態度でごまかして、自分を守ろうとしているのです。

▪ 最新の研究例と脳の仕組み

米国心理学会(APA)や心理学文献でも、反動形成は代表的な防衛機制として紹介されています。

最新の脳科学では、前頭前野(意思決定や感情の抑制を司る部位)が、反動形成の発動時に活発になるとされます。

無意識に感情にフタをするため、脳が「ロック」をかけるような仕組みが働いていると言われています。

▪ 現代社会でのリアルな活用場面

SNS投稿でも「本当は悩んでいる」けど「大丈夫アピール」をしがち

恋愛や友情では、「素直になれない自分」を守るために、逆の態度を出しやすい

職場の人間関係でも、相手に本音を見せたくないとき、思いやりのあるふりをしてしまうことがあります

反動形成の身近な具体例と使い方

🌱 なぜ、あの時「逆の行動」をとってしまったのか?

「なんであの人にだけ、あんな言い方しちゃったんだろう……」

そんな後悔をしたこと、ありませんか?

実はその“逆の行動”こそ、あなたの心が無意識に働かせた「反動形成」かもしれません。

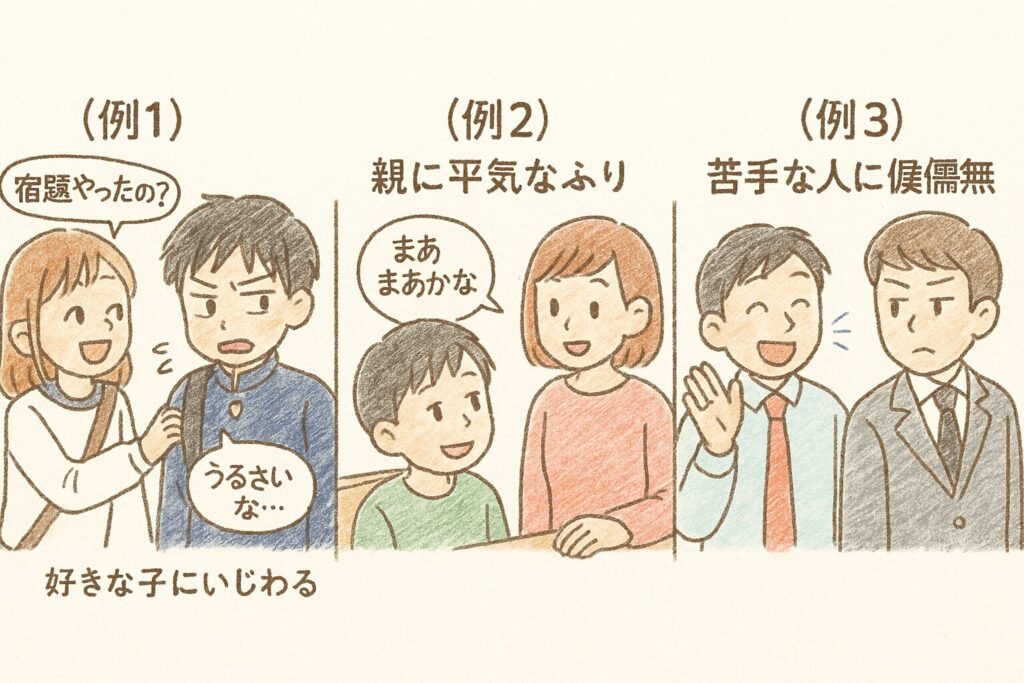

🌼 よくある身近な具体例

✅ ① 好きな人に、つい意地悪をしてしまう

例:

「ねぇ、宿題ちゃんとやったの?」「あっ、うるさいな…(心の中では:今日は髪型かわいい…)」

本当は褒めたいのに、からかったりそっけない態度をとってしまう。

好きだとバレたくない、期待を裏切られたくない、自分の気持ちに気づかれたら恥ずかしい――

そんな思いが、あまのじゃくな態度に変わることがあります。

✅ ② 親に心配かけまいと、平気なふりをする

例:

「テスト?別に普通だったよ。まあまあってとこかな」

(本当は:かなりショックで泣きたい……)

感情を見せることは「弱さ」だと感じてしまい、自分の気持ちにフタをしてしまうことがあります。

✅ ③ 苦手な人に、逆に丁寧に接してしまう(=慇懃無礼)

例:

「ああ〜○○さん、今日もお疲れ様でぇ〜す(にっこり)」

(心の声:なんでこの人、あんなに上から目線なの?)

表面上の「にこやかさ」が、逆にぎこちなく、距離を感じさせるような態度になる。

大人の社会ではよく見られる“心理的防衛”のひとつです。

🌟 反動形成をうまく活かすためのヒント

反動形成に気づくことは、自分の「心のクセ」を理解する第一歩。

そのうえで、以下のような方法を取り入れると、よりラクに向き合えるようになります。

🧠 具体的な活用ステップ

✔ 「あれ?今の態度、なんか裏返しっぽいかも」と気づく練習をする

→ 自分の言動を、1日1つだけでも見つめ直してみましょう。

✔ ノートやメモに書き出す(感情ジャーナル)

→「本当はどう思ってた?」「なぜあの行動をとった?」と問いかける。

✔ 信頼できる人に話してみる

→「実はあのとき、ちょっと恥ずかしかったんだよね」と気持ちを言葉にしてみる。

✔ 心理カウンセリングを利用する

→ 反動形成は深い感情に根ざしていることも多く、専門家の視点はとても役立ちます。

注意点や誤解されやすいこと

⚠️ 反動形成の“やりすぎ”は心と体を疲れさせる

反動形成は、無意識に感情を守る自然なはたらきです。

でも、その“逆の行動”がクセのように続いてしまうと、こんな影響が出てきます。

❗ 長期的に見ると…

感情にフタをし続けることで、自分の本音が分からなくなる

「本当はこう思ってたんだ」と気づけなくなり、人間関係でズレが生まれる

ストレスやモヤモヤがたまって、体調不良やメンタル不調につながることもあります

💬 よくある誤解:「ツンデレだからOK」?

たしかにアニメや漫画では、ツンデレキャラが人気ですよね。

でも現実では、ツンばかりが続くと誤解を生み、人との距離ができてしまうことも。

🌿 どう向き合えばいいの?

まずは、「ああ、反動形成してるかも」と気づくだけで大丈夫です。

そこから少しずつ、「自分の本音ってなんだろう?」と考える時間をつくること。

完璧にならなくても、ちょっとだけ素直になれた日があれば、それは立派な成長です。

✨ 読者へのメッセージ

もし、今あなたが

「どうしてあのとき、あんな態度とっちゃったんだろう」

とモヤモヤしているなら、

それはあなたの心があなたを守ってくれている証拠です。

そんな自分を責めずに、

「ありがとう」と言ってあげてくださいね。

おまけコラム

『慇懃無礼(いんぎんぶれい)』って知ってますか?

「いやに丁寧すぎて、逆に不快」――

そんな態度を受けたこと、あなたも一度はあるのではないでしょうか?

それが、まさに「慇懃無礼(いんぎんぶれい)」という大人の反動形成です。

表面上は礼儀正しく、敬語も完璧。

でも、どこかよそよそしく、距離を感じてしまう…。

実はこの態度、相手に対する本音(苦手・嫌悪)を隠しながらも、無意識に“逆の行動”として出ているケースが多いのです。

つまり――

「嫌い」と言えないから「過剰な礼儀」でごまかしている。

これは、思春期の“好きな子に意地悪”と同じ構造。

ただ、大人の社会ではそれが“敬語”や“マナー”という形で表れるのです。

ときには、職場や接客業でも見られます。

心が本音とズレたままの言動を続けると、自分も相手も疲れてしまいますよね。

反動形成は子どもだけの話ではない。むしろ、大人ほど巧妙になる。

そう実感させられる現象が、「慇懃無礼」なのです。

まとめ・考察

🎈あなたにも、こんな経験ありませんか?

好きな人に素直に話しかけられず、ついそっけなくしてしまう

本当は傷ついているのに、明るくふるまってしまう

苦手な人に、いつも以上に礼儀正しくしてしまう

これらはすべて、心があなたを守るために起こしている“反動形成”のサインかもしれません。

「そんなことないよ」と笑ってごまかしているその瞬間、

心の奥では、「ほんとはそうじゃないよ」って、自分自身が泣いているかもしれません。

🔎 反動形成に気づくには?

反動形成の難しさは、「自分では気づきにくい」という点です。

だからこそ、次のような視点を日常に取り入れることが役立ちます。

💡 気づきのステップ

モヤっとした自分の行動を振り返ってみる

「あの態度、いつもの自分と違ったな…」

本当はどうしたかったか?を自問する

「本心はどうだった?」「もし怖くなかったら、どう言ってた?」

紙に書き出す or 声に出してみる

「私はあの人に○○って言いたかったんだ」と、気持ちを“見える形”にしてみる

🌱 自分に素直になるには?

まずは、「反動形成してたかも」と気づくだけで十分です。

そこから少しずつ、自分に「本当の気持ち」を許してあげる練習をしていきましょう。

✔ 完璧でなくていい

✔ 素直じゃない日があってもいい

✔ でも、「本当の気持ちに気づこう」とするあなたは、確実に前に進んでいます

💬 読者への問いかけ

あなたは最近、

「本音と違う態度」をとったこと、ありませんでしたか?

「なんであんなこと言っちゃったんだろう?」

「本当はどうしたかったんだろう?」

ちょっとだけ、立ち止まって考えてみてください。

その“気づき”が、あなたの心を自由にする第一歩かもしれません。

さらに学びたい人へ

おすすめ書籍

『自我と防衛機制』

『「心のクセ」に気づくには 社会心理学から考える』

『改訂 精神分析的人格理論の基礎―心理療法を始める前に』

徳著とおすすめ理由

『自我と防衛機制』アンナ・フロイト 著(創元社/原著1936年)

特徴:防衛機制の理論を体系的にまとめたオリジナル原典。読者の心がどのように本音を守ろうとするか、論理的な視点で詳述されています。

おすすめ理由:反動形成をはじめ、防衛機制の全体像を理解したい人にとってバイブル的な一冊。心理学を深く学ぶ入り口として最適です。

『「心のクセ」に気づくには 社会心理学から考える』村山綾 著(筑摩書房/2023年)

特徴:日常生活で誰もが経験する心理のクセを、社会心理学と実例を交えてやさしく解説。読みやすく実用性が高い構成です。

おすすめ理由:「自分のくせに気づきたい」「すぐ使えるヒントが欲しい」という初心者向けには理想的。反動形成だけでなく、人との関係も見直せる内容です。

『改訂 精神分析的人格理論の基礎―心理療法を始める前に』馬場禮子 著(岩崎学術出版/初版2008年)

特徴:精神分析を専門とする馬場先生による、フロイト理論を現代視点でわかりやすく解説した本。反動形成などの防衛機制の章も充実。

おすすめ理由:原典は難しい…という方でも読みやすく、具体例とエピソードで防衛機制を学べます。初学者におすすめ。

さらに追加として

📘 『精神分析入門(上・下)』ジークムント・フロイト 著(新潮社)

✅ この本の特徴

フロイトがウィーン大学で行った公開講義をもとに構成されたもっとも読みやすく親しみやすい入門書。

「無意識とはなにか?」「心のしくみはどう働いているのか?」をわかりやすく解説。

反動形成を含む防衛機制の原理を学ぶ出発点になる内容が含まれています。

✅ おすすめ理由

専門的すぎず、「これからフロイトを読んでみたい」という人にぴったり。

実例や患者の話を交えており、ストーリーとして読み進めやすい。

無意識・夢・心の葛藤などのテーマに興味がある方には必読の一冊。

🧠 補足:反動形成そのものの概念について

反動形成という言葉はアンナ・フロイト(娘)によって整理・体系化されたものであり、父フロイトの原典には厳密な用語として明記されているわけではありません。

しかし、フロイトの著作には「抑圧」や「感情の置き換え」といった、反動形成の基礎となる考え方が繰り返し登場します。

📝 締めの言葉

心の動きに気づくことから、やさしい一歩を

「本当は好きなのに、なぜか冷たくしてしまう」

「苦手な相手ほど、笑顔で接してしまう」

そんなふうに、自分の気持ちとは裏腹な行動をとってしまう――

それは決して、あなたがダメなわけでも、心がねじれているわけでもありません。

むしろ、自分を守るために、心が選んだ“精一杯の防衛”なのです。

それが「反動形成」という、心の中の自然なはたらき。

自分の行動に「あれ?逆のことをしてないかな」と気づけたとき、

あなたはすでにひとつ心の階段を登っています。

大切なのは、無理に正そうとすることではなく、

「そんな自分もいるんだ」と受け止めること。

心はとても繊細で、でもとても賢い存在です。

反動形成という仕組みを知ることは、自分自身と、そして他人との向き合い方をやさしく変えてくれるきっかけになるはずです。

🔍 注意補足

今回の記事は、作者が個人で調べられる範囲で、

信頼性の高い情報をもとに、丁寧に調べて執筆したものです。

ですが、これが唯一の答えではありません。

心理学という分野は、時代や研究の進展によって新たな見解が生まれ続けています。

さまざまな角度から物事を考える視点を大切に、

この記事があなたが「心のしくみ」に興味を持つための第一歩になれば、とてもうれしく思います。

もし、この記事で「心って面白い」「もっと知りたい」と思えたなら、

ぜひ文献や専門書などにも触れて、さらに深い世界へと足を踏み入れてみてください。

そこには、あなた自身をもっと自由にするヒントが、きっと眠っています。

どうか今日も、あなたがあなたの気持ちに、正直でいられますように。

また“心の動き”にふれたくなったときは、いつでもこの場所へ戻ってきてくださいね。

心の“反動”の先にある、本当のあなたの声が、きっと待っています。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

コメント