『鑑真(かんじん)』とは?6度の失敗を超えた挑戦と日本仏教に刻んだ偉業

『鑑真(がんじん)』から学ぶ「あきらめない力」

「海が荒れても、視力を失っても――」

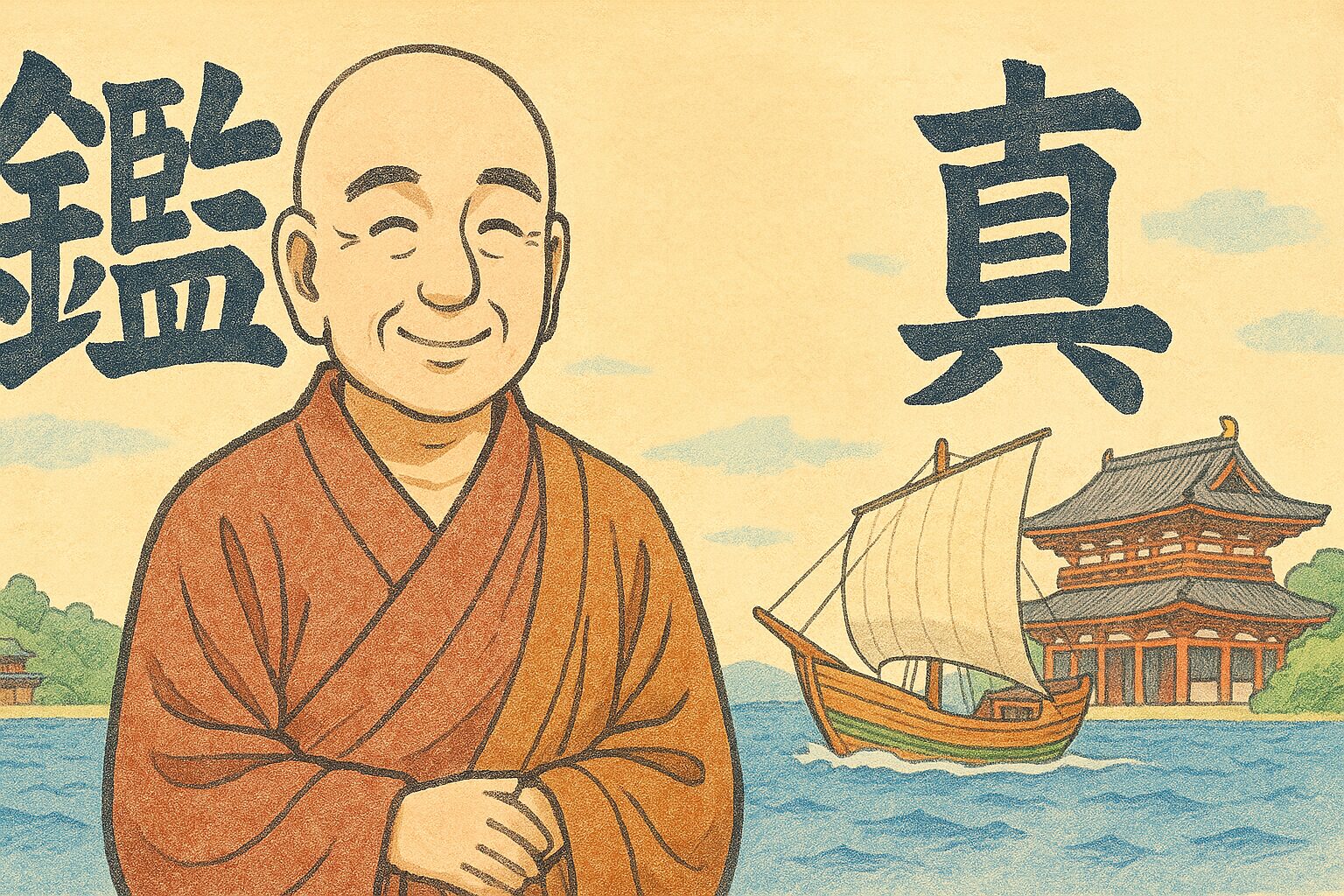

奈良時代、日本に本当の仏教を伝えようと命を懸けた一人の僧侶がいました。

その名は 鑑真(がんじん)。

嵐に阻まれ、5度も渡航に失敗し、さらには失明。

それでも6度目の挑戦で日本の地を踏み、本物の仏教の戒律を伝えました。

現代にも通じる「あきらめない強さ」を持つ鑑真の物語を、今回は詳しくご紹介します。

さらに、彼の苦難の人生から「何度失敗しても挑戦し続ける力」を学ぶことができるでしょう。

仏教とは?

仏教(ぶっきょう) は、紀元前5世紀ごろインドで生まれたお釈迦さま(ゴータマ・シッダールタ)の教えです。

「人は生きていると必ず悩みや苦しみがある。

でもその原因をきちんと理解して乗り越えることで、心穏やかに幸せに生きる道を見つけられる」

という考えを大事にしています。

お釈迦さまは「苦しみから抜け出すための方法」を説き、これを「法(ほう)」と呼びました。

この教えを守りながら暮らす人たちが、やがて「仏教」として広まりました。

超かんたんに言うと

「どうしたら苦しみを減らして、心豊かに生きられるかを考える教え」

が 仏教 です。

鑑真とは?

鑑真(がんじん)は、688年に中国の唐の時代(現在の江蘇省揚州付近)に生まれた僧侶です。

奈良時代の日本に戒律を正しく伝えた高僧として知られています。

当時の日本では、仏教は朝鮮半島(百済経由で538年頃伝来とされます)から伝わり広がっていました。

しかし一方で、正しい作法やルールを知らない僧侶も増え、仏教の教えをきちんと学びたいという声が高まっていました。

そのため朝廷は、中国・唐の本場で修行した立派な僧を日本に招こうと考えました。

そこに名乗りを上げたのが、鑑真だったのです。

中国・唐の時代(688年〜)、

現在の江蘇省揚州(ようしゅう)で生まれ、

701年に出家。

唐の名高い戒律の教師となり、40歳頃には「江淮(こうわい)一帯で特に優れた戒師」と称されました

日本では、仏教が普及していましたが、一部に“いい加減な僧侶”も増えていたのが実情でした※。

日本の朝廷は「本場・唐の正式な僧侶(戒師)」を招こうと計画し、鑑真も名乗りを上げたのです。

※当時、日本の僧侶の中には戒律を知らない者が混じり、本来の仏教の精神が損なわれつつありました。

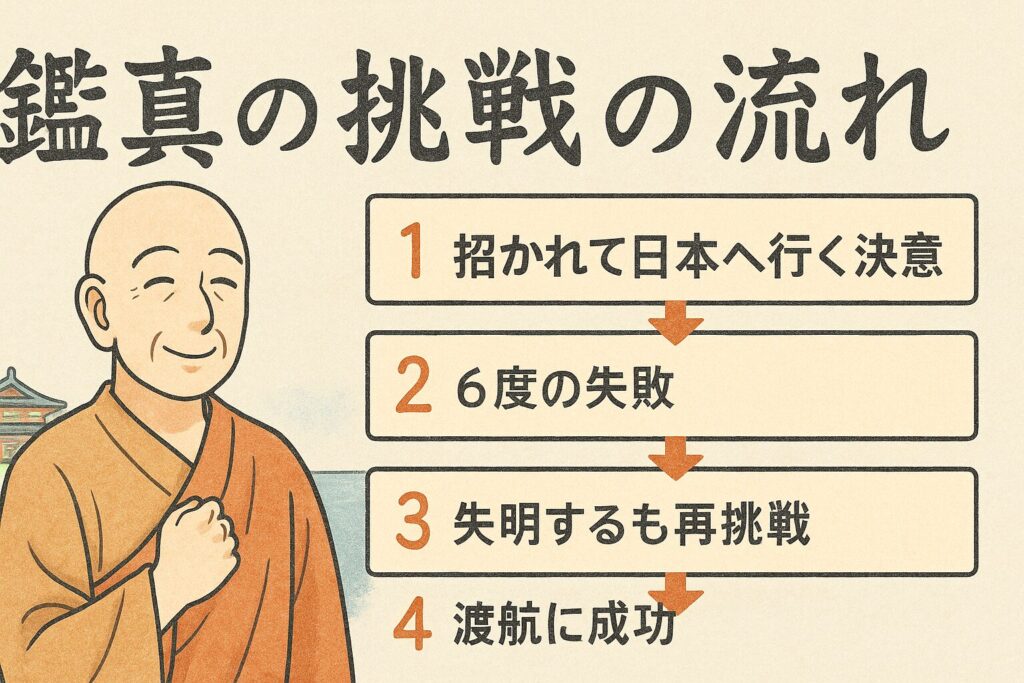

鑑真のすごいエピソード

鑑真の何がすごいのか。

一言でいえば「挑戦をやめなかった心」です。

日本に来るために、5回もの渡航に失敗し、さらに失明までしてしまいます。

当時、唐から日本への航海は命がけで、嵐や難破で多くの人が亡くなったほどでした。

それでも6度目の挑戦でついに日本にたどり着いたのです。

さらに驚くのは、鑑真は医学や薬学の知識にも優れ、中国から60種類以上の漢方薬を持参し、その知識を日本に伝えました。

目が見えなくなっても、匂いをかいだだけで薬を判別できたという話は、彼の「極めた技と経験」の証と言えるでしょう。

光明皇后(こうみょうこうごう【聖武天皇の妃】)の病気も治し、

その功績で「大僧正(だいそうじょう)」という非常に高い位に就いたとも伝わっています。

驚きのエピソード

5回もの渡航失敗:743〜748年にかけて、嵐や船の故障、密告や官府の阻止などにより、計5回も日本行きが中断 。

失明するも無念の決意:5回目の漂流中に視力を失いましたが、それでも諦めず、6度目の挑戦を決意 。

6度目で来日:753年末、ついに日本(鹿児島・薩摩国)へ上陸。その後、奈良に入り正式に伝道を開始。

漢方と匂い識別:漢方薬60種以上を携帯し、それぞれの薬草を“匂いだけで判別できた”とも伝わります。

生涯と功績

生い立ち

688年、中国・揚州に生まれます。

若くして出家し、唐の仏教界で高い評価を受ける僧侶となりました。

その修行の深さは、多くの弟子を育てるほどだったといいます。

転機

743年、日本からの要請で、正式な戒律を授けるため来日を決意。

ところが渡航は難航し、嵐や座礁などで5度失敗。

視力も失ってしまいましたが、「日本に仏教を伝える」という信念を曲げませんでした。

そして753年、6度目の挑戦でついに来日を果たしました。

功績

・日本で正式な戒律(僧侶として守るべきルール)を伝えた

・東大寺に伝わる経典の間違いを修正した

・唐招提寺を創建し、多くの僧侶の修行の場を整えた

・薬学・医学の知識を日本に伝えた

彼の活動によって、日本の仏教は大きく発展し、文化レベルでも深い影響を与えたのです。

正式な戒律の伝授

東大寺に日本初の“戒壇”(正式に戒律を授与する儀式の場)を設けました。

「戒壇 かいだん」 仏教で、正式に戒律を授けるために設けられた場所や施設のことを指します。

日本で重要な宗派の一つ、「律宗」の基礎を築きました。

律宗(りっしゅう)とは?

律宗(りっしゅう) は、お坊さんが守るべきルール=戒律(かいりつ)を大切にする仏教の宗派です。

鑑真が日本に伝えた宗派で、

「お坊さんとして正しく生きるための決まりをきちんと学び、守ること」

を最も重視しました。

お坊さんの行動や心の持ち方を正しくすることで、仏教の教えを守り伝えようとした宗派、と覚えておくとわかりやすいです。

唐招提寺(とうしょうだいじ)を建立し、

戒律の道場として多くの僧侶を育成 。

奈良県奈良市にあるお寺で、鑑真(がんじん)が日本に伝えた「律宗」のお寺として建てました。

・奈良時代(8世紀)に創建

・戒律(かいりつ【お坊さんが守るルール】)の道場として、日本仏教を支える大事な役割を担ったお寺

・金堂(こんどう)や講堂など、奈良時代の建築がそのまま残っていて、とても歴史的に価値が高いです

現在は世界遺産にも登録されており、鑑真の功績を今に伝える貴重なお寺です。

漢方・医学の導入

沈香(じんこう)や麝香(じゃこう)などの生薬を持ち込み、

お香だけでなく薬としての使い方も教えました 。

光明皇后の治療にあたり、大僧正(だいそうじょう)にも任じられたと伝わります 。

晩年と死

後に大和上(だいわじょう)と呼ばれる最高位の僧となり、763年に唐招提寺で没。

「鑑真が76歳で死期を悟り、西の方を向き、あぐらの姿勢のまま亡くなった」

という伝承はありますが、あくまで後世に伝わる逸話であり、

歴史的に確実に証明された事実ではありません。

数日間にわたり体温が感じられ、火葬時には良い香りが漂ったという伝承もあります。

名言・思想からの学び

鑑真は

「道に志あらば、万難も恐れず」

という思いで生涯を貫いた人物といえます。

この言葉(※筆者による意訳です)は

「目標があるなら、どんな困難も怖くない」

という強いメッセージです。

目が見えなくなっても、5度失敗してもあきらめない姿勢は、現代の私たちにも

「失敗しても挑戦し続ける勇気」

を示唆してくれます。

鑑真から私たちは「道に志あらば、万難も恐れず」というメッセージを受け取れます。

倍する困難にもめげず挑戦し続ける姿勢は、現代の挑戦者にとっても強烈な示唆です。

「失敗から学び、あきらめずに続ける」これは人生・仕事・学びすべてに通じます。

筆者の考察

鑑真の魅力を一言でいうなら

「失敗しても挑み続ける心」

に尽きます。

現代でも挑戦して失敗を恐れる人は多いです。

しかし失敗を乗り越えるたびに、人としての厚みが増していく――。

そんな姿を、鑑真は身をもって伝えてくれました。

私たちも「何度も失敗したけど最終的に達成できた」という体験を積むことで、きっと大きな成長ができるはずです。

彼の人生は、まさに“不屈の挑戦”の結晶でした。

失敗・失明を含めた苦難こそが彼を偉人として際立たせました。

私たちも、目標が達成困難でも、「まず再挑戦」する心を持つことで、真の成長へつながるのだと思います。

| 西暦 | 出来事 | 解説 |

|---|---|---|

| 743年 | 第1回渡航に挑戦 | 日本の招きで最初の渡航を試みたが、嵐などの悪条件で失敗。 |

| 744年 | 第2回渡航 | 再び船で出発するも、嵐に遭い漂流。帰国を余儀なくされた。 |

| 745〜748年 | 第3〜5回の挑戦 | 密告や難破などもあり、3回とも渡航できなかった。失明の原因となる。 |

| 753年 | 第6回渡航→成功 | ついに薩摩(現在の鹿児島県)に上陸。視力を失いながらも来日を成し遂げた。 |

| 754年 | 東大寺で授戒を開始 | 戒壇を築き、正式に僧侶に戒律を授ける大事業をスタート。 |

| 759年 | 唐招提寺を建立 | 自らの終の住処として、律宗の中心道場を築いた。 |

| 763年 | 逝去 | 唐招提寺で死去。大和上・大僧正の位を持つ高僧として人生を全う。 |

「五度目の失敗。真っ暗な海、失われた視界。それでも鑑真は声をあげた。『日本へ行く』。」

もはや目には映らないはずの海を、心で見たのかもしれません。

どんな絶望も使命の前では止まらない。

その一歩が、日本の仏教に「正しさ」を灯しました。

その火は、いま1400年近くを超えて、なお揺らぎません。

おまけコラム

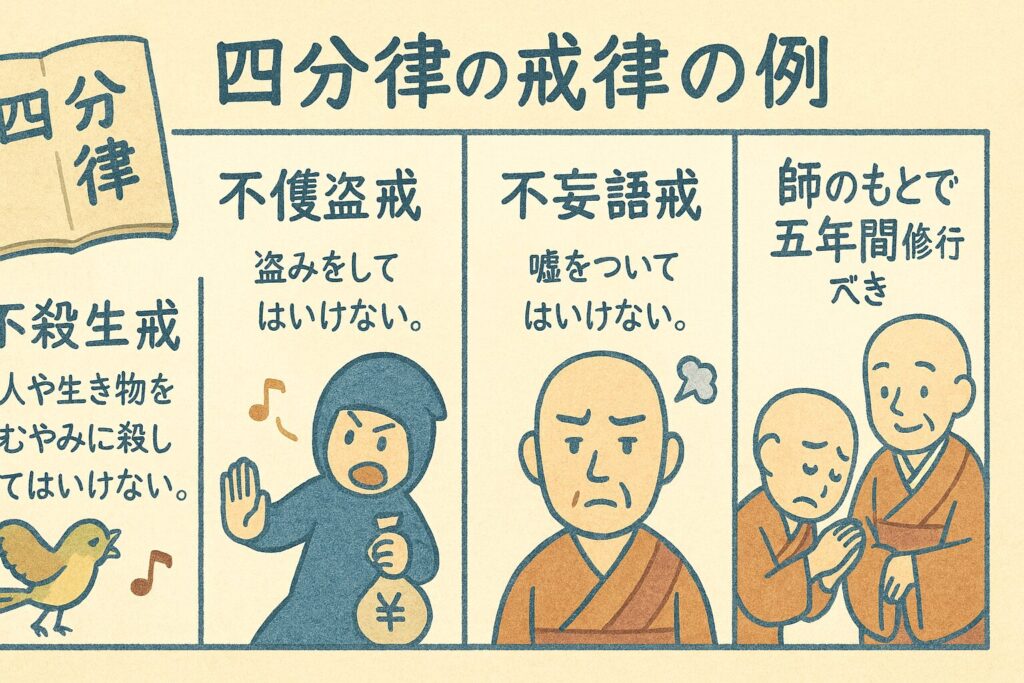

★戒律の具体例:「四分律」って何?

そもそも仏教の戒律とは、僧侶として守るべき行動のルールのことです。

鑑真が日本に伝えた「四分律(しぶんりつ)」は、インドで編纂され中国に伝わった僧侶向けの基本ルールをまとめたものです。

四分律の代表的な戒律の一部を、簡単に紹介します。

不殺生戒(ふせっしょうかい)

→人や生き物をむやみに殺してはいけない。

不偸盗戒(ふちゅうとうかい)

→盗みをしてはいけない。

不妄語戒(ふもうごかい)

→嘘をついてはいけない。

師のもとで五年間修行すべき

→出家してすぐ勝手に僧侶としてふるまわず、師の指導のもと5年間学ぶべきというルール。

当時の日本では、これらの戒律がきちんと整備されておらず「僧侶を名乗るだけで立派なふりをする」人も増えていたため、鑑真は本場の仏教の基準をきちんと日本に根づかせようとしたのです。

★漢方薬一覧と効能

鑑真は僧侶としての修行だけでなく、中国で学んだ医学や薬学も日本に伝えました。

『鑑真和上伝』や唐招提寺の伝承によると、彼が携えてきた代表的な漢方薬には以下のようなものが含まれていたとされます。

| 漢方薬名 | 主な効能 |

|---|---|

| 麻黄(まおう) | 発汗、解熱、気管支拡張 |

| 甘草(かんぞう) | 喉の炎症を抑える、胃腸を守る |

| 当帰(とうき) | 血の巡りを良くし、女性の健康に役立つ |

| 桂皮(けいひ) | 体を温める、血行促進 |

| 黄連(おうれん) | 腸の炎症を抑える、下痢止め効果 |

このような漢方の知識は、当時の日本にはほとんど体系的に伝わっておらず、特に宮中の人々にとって画期的でした。

実際に光明皇后(聖武天皇の妃)の病気治療にも役立てられたといわれています。

★光明皇后の治療エピソード

光明皇后(701〜760)は、聖武天皇の妃で、日本仏教の大きな支援者でもありました。

記録によると、彼女はたびたび体調を崩しており、特に皮膚病(おそらく湿疹や膿瘍の一種とも)で悩んでいたとされます。

鑑真は中国からの漢方薬やお香(薬効を含む薫香)でその症状を和らげ、さらには病気の平癒を祈願する法要をおこないました。

これにより光明皇后の病状が回復し、その功績で大僧正(日本の僧侶の最高位の一つ)に任じられたとも伝わります。

この話は唐招提寺に残る伝承や『鑑真和上伝』に由来しています。

★ifシナリオ:「鑑真なしの日本仏教は?」

もし鑑真が来日できなかったとしたら――

当時の日本仏教は、きちんとしたルール(戒律)がないまま広まってしまったかもしれません。

そうなれば「僧侶を名乗るだけの人」や「好き勝手にお金を得る人」も増え、仏教が信頼を失っていた可能性もあります。

さらに国家の保護下で仏教を守る体制(国家仏教)は確立できず、日本の精神文化にも大きな空白ができていたでしょう。

つまり、鑑真が来日したことが、日本の宗教・文化の礎を守ったといえるのです。

さらに学びたい人へ

奈良国立博物館「鑑真和上展」

奈良市五条町 唐招提寺参拝

奈良市五条町 唐招提寺公式サイト

『唐招提寺と鑑真和上』(小学館)

『奈良の古寺と仏像』(朝日新聞出版)

今もなお、鑑真の遺徳を感じられる空間です。

特徴とおすすめ理由

奈良国立博物館

場所:奈良県奈良市登大路町

特徴:東大寺や興福寺のすぐ近くにあり、仏教美術の専門博物館として有名です。

おすすめ理由:唐招提寺や鑑真に関する特別展がたびたび開催され、実物の仏像や彫刻、古文書を直接見られます。公的機関が所蔵・監修しているため情報の信頼性が非常に高いです。

公式サイト:奈良国立博物館

唐招提寺(とうしょうだいじ)リアル参詣

場所:奈良市五条町

特徴:鑑真の遺徳を伝える伽藍(お堂・回廊など)がほぼ当時の姿で残り、まるで1300年前にタイムスリップしたかのような感覚になります。

おすすめ理由:仏像や建築を「その場で」見ることで、文章だけでは伝わりきらない迫力と感動を体験できます。

特に金堂にある本尊・盧舎那仏(るしゃなぶつ)は必見です。

唐招提寺(とうしょうだいじ)公式サイト

場所:奈良県奈良市五条町

特徴:鑑真が自ら開いた律宗の総本山であり、現在も戒律の道場として伝統を守っています。金堂の仏像群や講堂の構造が創建当時の雰囲気を色濃く残しており、ユネスコの世界遺産に登録されています。

おすすめ理由:鑑真が実際に生活し、教えを広めた現地の空気を感じられる唯一の場所で、資料や説明の展示も豊富です。

公式サイト:唐招提寺公式サイト

『唐招提寺と鑑真和上』 (小学館)

著者・監修:小学館編集部(唐招提寺監修の特集本)

出版社:小学館

特徴:写真が豊富で、唐招提寺の伽藍配置や仏像の細部、鑑真の足跡をビジュアル的に追えるムック形式の書籍です。

おすすめ理由:専門的な知識がない方でも、写真を中心に流れが分かりやすく、旅行前に読んでおくと現地での感動が深まる一冊です。

『奈良の古寺と仏像』 (朝日新聞出版)

著者:朝日新聞出版編集部(仏像研究の専門家も協力)

出版社:朝日新聞出版

特徴:奈良一帯の主要な古寺や仏像について詳しくまとめたガイド的書籍。東大寺・興福寺・唐招提寺などの仏像がどのように作られ、何を表しているかがわかりやすく解説されています。

おすすめ理由:唐招提寺以外の寺院も含めて奈良仏教文化を広く見渡せるため、比較しながら理解を深めたい人にぴったりです。

🌟

国立機関の信頼性

現地のお寺の臨場感

読みやすい書籍での学び

をバランス良く組み合わせた「学び→現地体験→さらに深める」黄金ルートです。

問いかけ

あなたは、もしあなたが、5回失敗しても挑戦し続ける自信がありますか?

どんな困難があっても6度目まで挑戦し続けられますか?

鑑真の物語を通して、自分ならどうするか、ぜひ考えてみてください。

✨結びとして

いかがでしたか?

鑑真という一人の僧侶が、何度も失敗し、視力まで失ってもなお挑み続けた姿には、現代を生きる私たちに響く深いメッセージがあります。

「一度の失敗であきらめない。

自分の信じる道を貫く勇気。」

その生き方こそ、忙しい日々の中で忘れがちな大切な心構えかもしれません。

今回の記事は、筆者が信頼できる史料や学術研究をもとに調べた内容ですが、歴史にはさまざまな解釈があり、研究の進展によって新しい発見があるかもしれません。

この物語が、これからも多くの人に語り継がれていくことを願っています。

注意補足

本記事は筆者が個人で調べられる範囲で公的資料・歴史的文献をもとに調べた範囲での内容です。

研究が進むにつれ、新たな解釈や発見が出てくる可能性もあります。

また一部伝承として語られている部分も含まれていますので、これがすべての答えではないこともご理解ください。

どうかあなたの挑戦の道にも「がんじん=眼(がん)を尽くし、心(しん)を尽くす」気持ちを忘れないでください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント