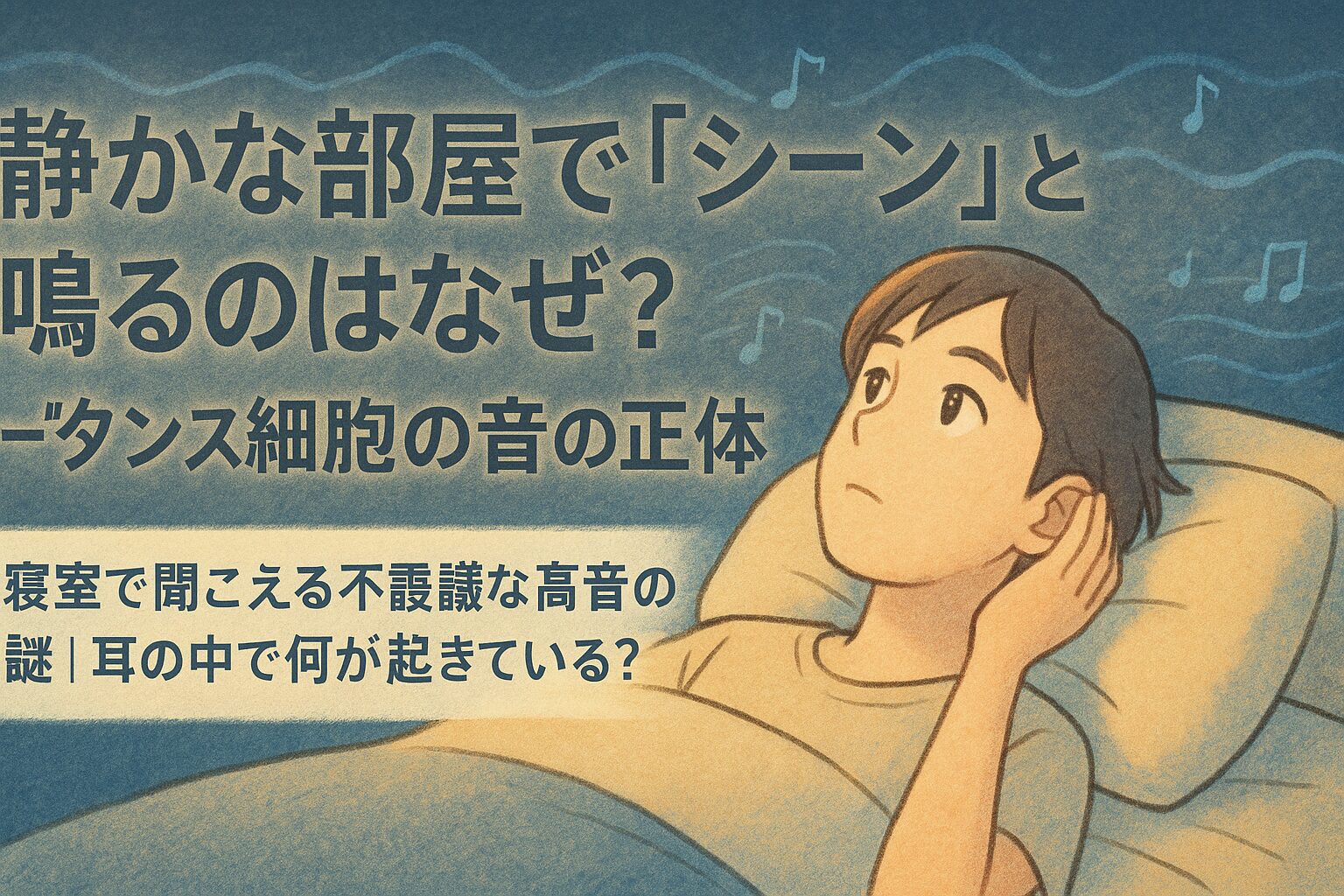

静かな部屋で「シーン」と鳴るのはなぜ?——“ダンス細胞の音”の正体

静かな部屋で「シーン」と鳴る正体——耳鳴りと“ダンス細胞の音”の不思議

寝室で聞こえる不思議な高音の謎|耳の中で何が起きている?

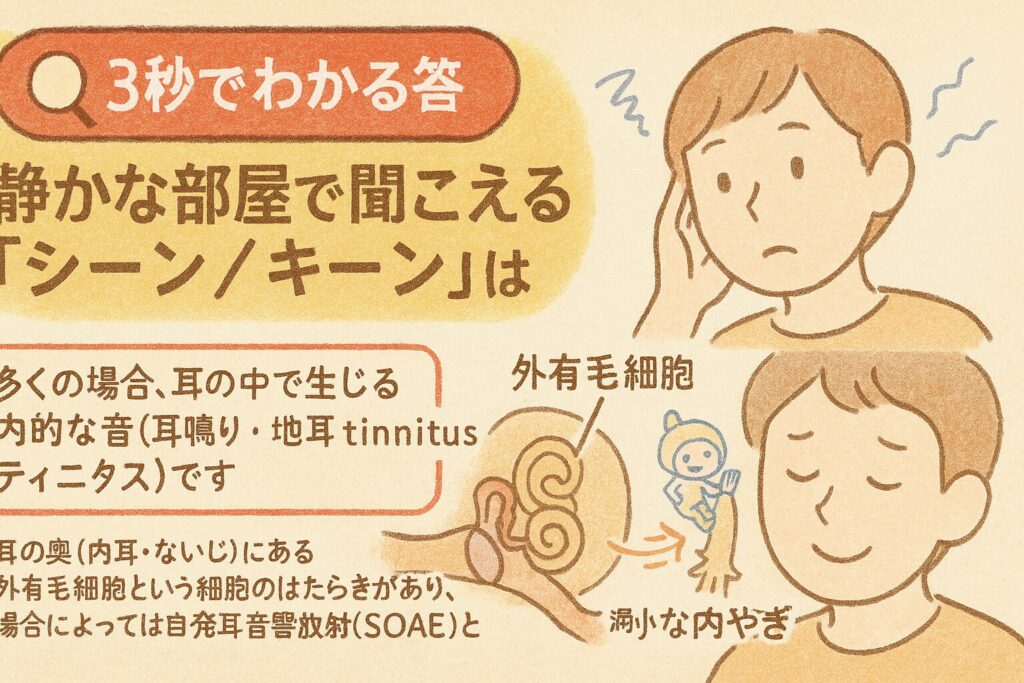

🔎 3秒でわかる答え

静かな部屋で聞こえる「シーン/キーン」は、多くの場合、**耳の中で生じる内的な音(耳鳴り・じみみ:tinnitus/ティニタス)**です。

その背景には、耳の奥(内耳・ないじ)にある**外有毛細胞(がいゆうもうさいぼう)という細胞のはたらきがあり、場合によっては自発耳音響放射(じはつじおんきょうほうしゃ/SOAE)**と呼ばれる“耳が自ら出す小さな音”が関わることもあります。

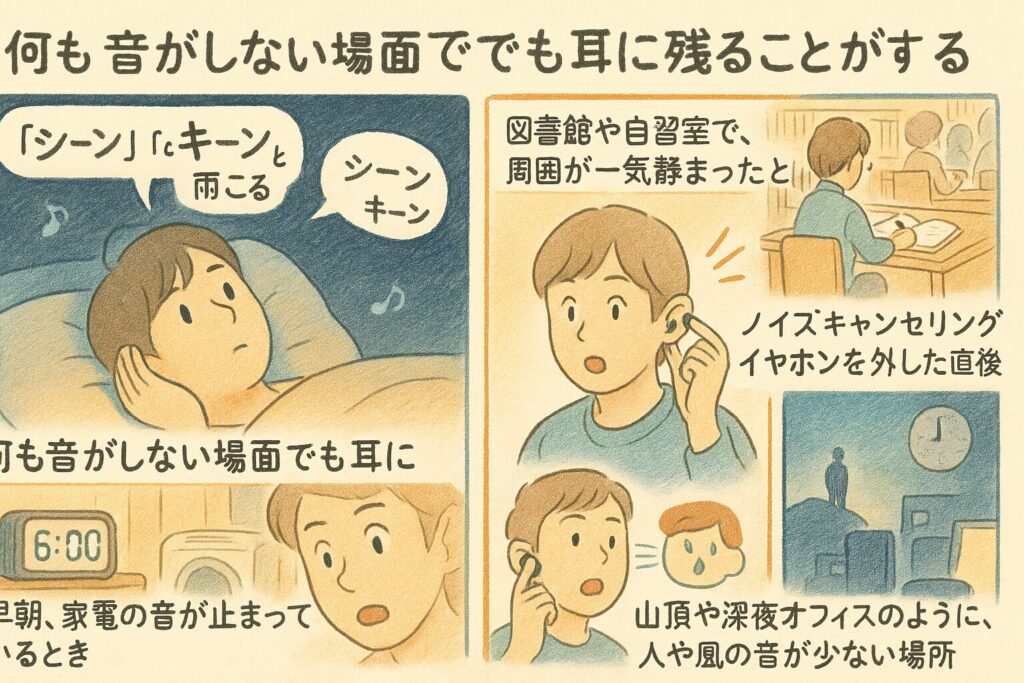

こんなことはありませんか

夜、静かな寝室で——。

何も音がしないはずなのに、耳の奥で「シーン」「キーン」と鳴っている気がする。

こんな経験はありませんか?

こんな場面でも耳に残ります。

- 図書館や自習室で、周囲が一気に静まったとき

- ノイズキャンセリングイヤホンを外した直後

- 早朝、家電の音が止まっているとき

- 入浴後、浴室の余韻が消えた瞬間

- 山頂や深夜オフィスのように、人や風の音が少ない場所

「不思議なこの現象、それには名前があるんです。」

この先で、一緒に正体を探っていきましょう。

この記事を読むメリット

- すぐに“正体”がわかり、不安やストレスが軽くなります。

- 誤解しやすいポイントを整理し、対処のコツが身につきます。

- 読み進めるほど、専門的な背景まで理解できます。

疑問が生まれた場面

深夜0時。明かりを消すと、部屋はふわっと静まりました。

ところが耳の奥で、細い糸のような高い音が続いています。

「どうしてだろう? 家電の音? 風? それとも自分の耳?」

不思議と不安が入り混じった気持ちがふくらみます。

まるで真夜中の雪が降る音を聴こうと耳をすますように、

静けさの中でその存在が強くなっていくのです。

——原因がわかれば、きっと安心できるはず。

小さな謎を一緒に確かめにいきましょう。

すぐに理解できる結論

お答えします。

静かな場所で感じる「シーン/キーン」は、主に**耳鳴り(みみなり:tinnitus/ティニタス)です。

さらに一部では、耳が自ら小さな音を生み出す自発耳音響放射(じはつじおんきょうほうしゃ/Spontaneous Otoacoustic Emissions/スポンテイニアスオトアコースティックエミッション/SOAE)**も関わっています。

これは耳の奥(内耳)にある**外有毛細胞(がいゆうもうさいぼう)**という細胞のはたらきが深く関係しています。

ポイント1

「細胞が踊る音」を直接マイクで拾っているわけではありません。

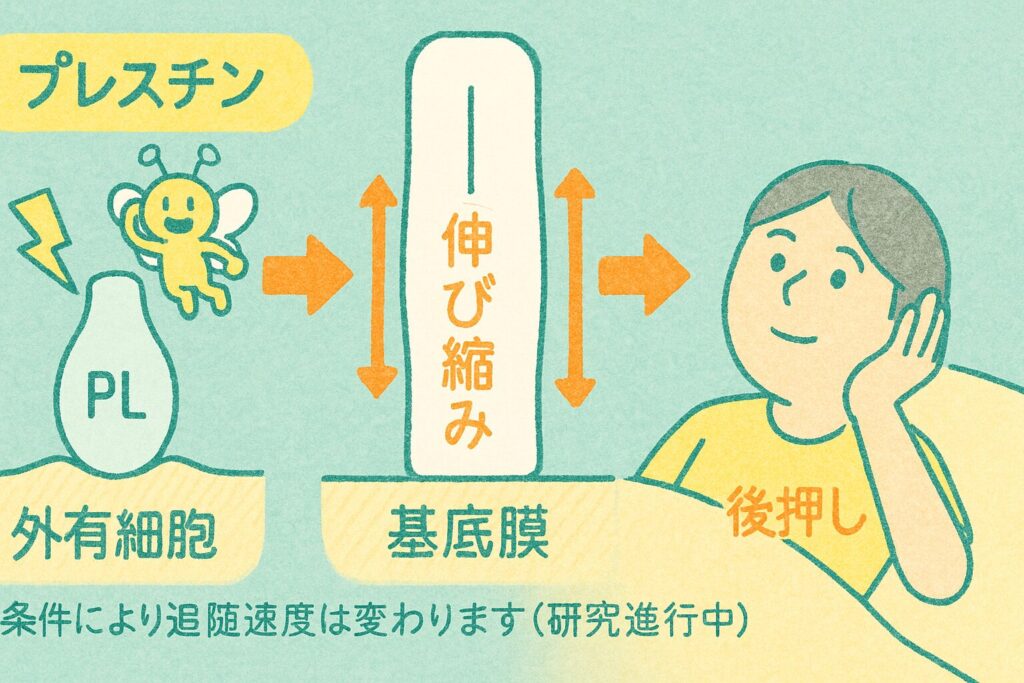

外有毛細胞には**プレスチン(Prestin/プレスチン)**という特別なたんぱく質があり、電気信号で細胞の長さを変えることができます。

この“伸び縮み”によって、耳は小さな音でもキャッチできるように音を増幅しているのです。

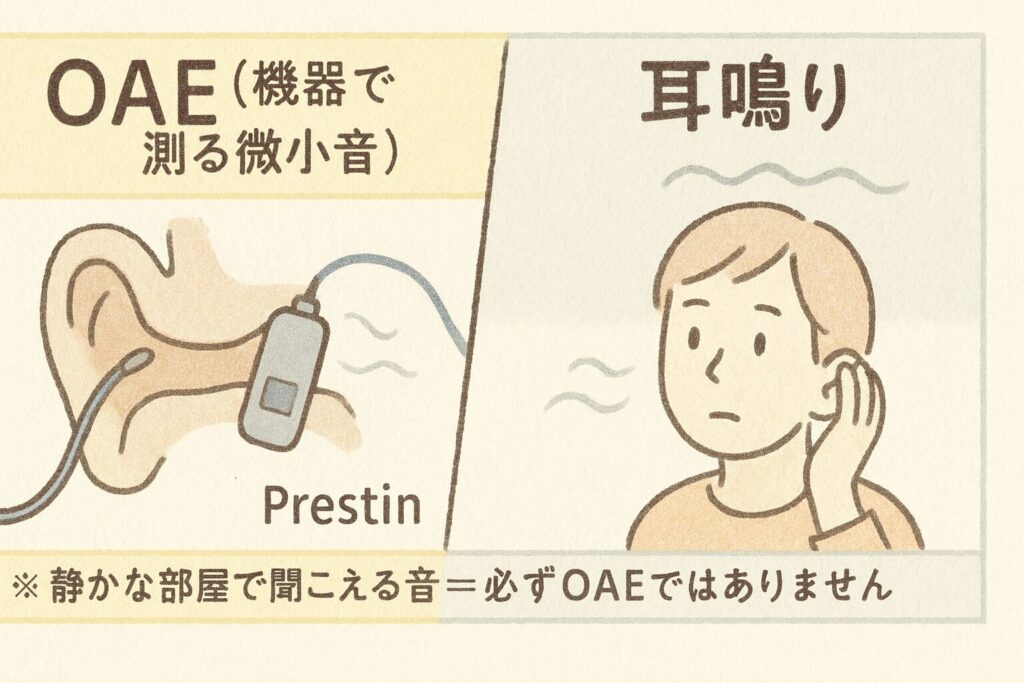

その副作用のように、耳が小さな音を外へ出す(耳音響放射:OAE/オーエーイー)ことがあり、検査で測定されるほか、まれに自分で感じる場合もあります。

ポイント2

静かな部屋では、周囲にほとんど音がないため、

自分の耳の中の小さな音に注意が向きやすくなります。

その結果、「シーン」「キーン」といった高音を知覚するのです。

噛み砕くと

耳の中には“音を大きくする細胞”がいて、

とても静かな環境では、そのはたらきや体の中の音に気づきやすくなる。

だからこそ、「シーン」と感じることがあるのです。

📖 次に進む前に

ここまでで正体はおおまかに分かりました。

でも、「なぜ外有毛細胞は踊るのか?」

「プレスチンってどれくらい速いの?」

「日常生活でどう付き合えばいいの?」

まだまだ気になることがたくさんありますよね。

さらに詳しく学びたい方へ。

仕組みや由来、正しい向き合い方を、このあとていねいに解説していきます。

不安を和らげるヒントと、専門的な深い知識を合わせて知っていきましょう。

📚 豆知識コラム:「シーン」という言葉の正体

静かな部屋で感じる「シーン」という表現。

これは実際に空気が振動している“音”ではなく、

耳や脳が作り出す“音のような感覚” です。

医学的には「耳鳴り(みみなり/tinnitus:ティニタス)」の一種として説明されます。

では、なぜ私たちはその不思議な感覚を「シーン」と言うのでしょうか?

言葉としての「シーン」

「シーン」という言葉は、日本語のオノマトペ(擬音語)のひとつで、

本来は「静まり返ったさま」を表す表現でした。

辞書(広辞苑・大辞林)にも「非常に静かな様子」として収録されています。

つまり「音がしない状態」を指す言葉だったのです。

漫画文化と手塚治虫

一方で、この「シーン」を漫画のコマに擬音として描き、

“無音を音で表現する”という新しい手法を広めたのは手塚治虫といわれています。

『新宝島』(1947年)以降の作品で、

静寂の場面に「シーン」と描き入れることで、

「静けさに逆に音があるように感じる」感覚を読者に伝えました。

この表現は非常に斬新で、その後の漫画・アニメ文化に定着し、

今では「シーン=静かな音」という共通認識として使われるようになったのです。

まとめ

- 「シーン」はもともと「静けさ」を表す日本語のオノマトペ

- 「シーン」という言葉自体は、日本語に昔からあった(=静まり返ったさま)

- 耳で感じる「高い音のような感覚」と結びつき、耳鳴りの表現としても用いられる

- 漫画では、手塚治虫が“静けさを可視化する擬音”として広めた

だから「シーン」とは、音でもあり感覚でもあり、文化としての表現でもあるのです。

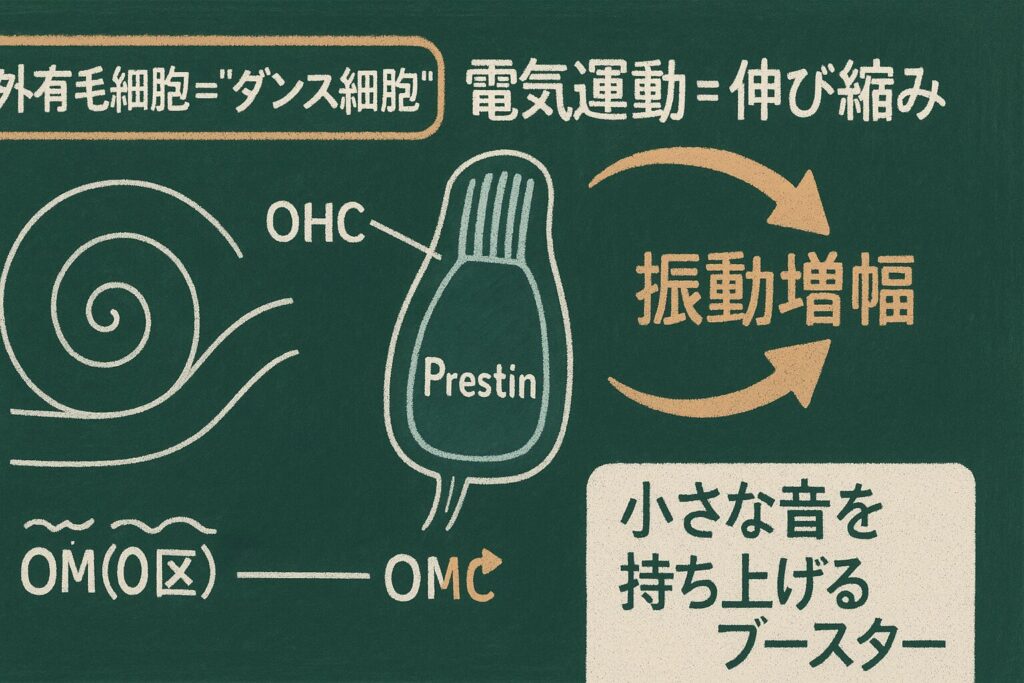

『ダンス細胞の音』とは?

🧩 ダンス細胞とは?

この記事ではわかりやすさのために、

内耳(ないじ)の蝸牛(かぎゅう)の中にある 外有毛細胞(がいゆうもうさいぼう/Outer Hair Cell, OHC) を

**「ダンス細胞」**と愛称で呼びます。

この細胞は、音の振動を 自ら伸び縮みして増幅する ことで、

小さな音でも聞き取りやすくする役目を担っています。

⚡ 定義をやさしくいうと

外有毛細胞は、細胞の表面にある プレスチン(Prestin/プレスチン) という

特殊なたんぱく質を使って、電気信号に応じて 瞬時に長さを変える ことができます。

これを 電気運動(でんきうんどう/electromotility) と呼び、

耳の中の「音のブースター」として働いています。

📜 発見の歴史

- 1978年

英国の研究者デヴィッド・ケンプ(David Kemp)が、

耳から自然に音が出ていることを報告しました。

これを 耳音響放射(じおんきょうほうしゃ/Otoacoustic Emission, OAE) と呼びます。 - 2000年(Nature誌)

プレスチンが「モーターたんぱく質の正体」であることが証明されました。 - 2002年(Nature誌)

プレスチンが欠けたマウスでは、外有毛細胞が動けず、

聴力が大きく低下することが確認されました。

👉 つまり、プレスチンと外有毛細胞の働きは、

人が小さな音を聞き取るうえで 絶対に欠かせない仕組み なのです。

🔬 研究と実際の応用

- OAEは、新生児の聴覚スクリーニング検査で世界的に広く利用されています。

耳に小さなマイクを入れるだけで、数分で判定可能。 - 刺激を与えなくても出る音を 自発耳音響放射(じはつじおんきょうほうしゃ/SOAE, Spontaneous Otoacoustic Emission) と呼びます。

出る人・出ない人がいますが、出ている場合は 蝸牛が元気に働いている証拠 です。

✅ まとめると:

「ダンス細胞の音」とは、

外有毛細胞の 電気運動と耳音響放射(OAE) が合わさった現象のこと。

それが静かな部屋で「シーン」と聴こえる正体のひとつです。

なぜ注目されるのか?

🌍 社会での役割

- 新生児検査の必須ツール

OAEは、世界中で生後1か月以内に行われる

聴覚スクリーニング検査として定着しています。 - 1-3-6ルール

- 生後1か月までにスクリーニング

- 3か月までに診断

- 6か月までに支援開始

- 医療や教育現場

子どもや高齢者など、協力が難しい人でも簡単に検査できるため、

耳の健康チェックの入り口として重宝されています。

🎧 生活と研究の現場

- 病院や健診

小さな音を外へ返す力があるかを確認することで、

蝸牛の元気さをチェックできます。 - 騒音や薬の影響のモニタリング

大音量の環境や薬剤で外有毛細胞が傷ついていないか、

OAEで早めに把握する研究・応用も進んでいます。

🧬 細胞の詳しい紹介

- 外有毛細胞(OHC)=“ブースター”

音を増幅して、聞き取りやすくする。

プレスチンで伸び縮みし、音の輪郭をシャープに。 - 内有毛細胞(IHC)=“マイク”

実際に音を感じ取り、電気信号に変えて脳へ送る。

👉 外有毛細胞がいるからこそ、

小さなささやき声や、遠くの音まで聞き取れるのです。

📈 研究の現在地

- プレスチンは聴覚の必須モーターであることが確立。

- どの周波数帯までどれほど速く動けるかは、

今も世界中の研究者が議論・解明を進めています。

✅ まとめると:

「ダンス細胞=外有毛細胞」は、

人が日常生活で 小さな音まで聞き取れる力の源。

その活動を利用するOAEは、医療から研究まで

幅広く役立っているのです。

✨ 次へ進むために

ここまでで、ダンス細胞(外有毛細胞)がどんな存在か、

そしてなぜ注目されているのかがわかりました。

でもまだ疑問は残ります。

- 静かな部屋で「シーン」が強くなるのはなぜ?

- 耳鳴りとSOAEはどう見分ければいい?

- 日常生活でできる対処法はあるの?

この先の章では、実生活への応用や注意点を具体的に紹介していきます。

安心につながるヒントを、一緒に見ていきましょう。

実生活への応用例

① 就寝前の“静かすぎ問題”対策

夜、部屋がシーンと静まり返ると、耳鳴り(みみなり/tinnitus・ティニタス)が気になりやすくなります。

そこで役立つのが「環境音」。

扇風機のやわらかな風音、波や雨の音を流すアプリ、やさしいホワイトノイズ。

完全な無音を避けることで、耳の中の音に集中しすぎないようにできます。

② 日中の耳ケア

耳を守る基本は「大音量を避けること」。

長時間の大音量は、騒音性難聴(そうおんせいなんちょう/noise-induced hearing loss)の原因になります。

コンサートや工事現場、騒がしい場所では耳栓(みみせん)を活用。

休憩を挟み、耳を労わる意識が大切です。

また、次のような「赤信号」には要注意です。

- 突然の聞こえの低下(突発性難聴は時間との勝負)

- 頭をぶつけた後の耳鳴り

- 激しいめまいや、顔の片側が動かしにくい症状

こうしたときは、すぐに耳鼻科を受診してください。

③ 検査で“見える化”

OAE(耳音響放射/Otoacoustic Emissions・オトアコースティックエミッション)検査は、外耳道(がいじどう=耳の穴)に小さなプローブを入れて数分で終わる検査です。

新生児スクリーニングから成人検査まで広く使われています。

メリット:耳の奥(蝸牛/かぎゅう)の元気度が客観的にわかる。

注意点:耳垢(みみあか)や中耳炎などがあると、正しく測れないことがあります。

注意点・誤解しやすい点

誤解①

「静かな部屋で聞こえる音=必ずOAE(耳が出す音)」ではありません。

実際には、多くの場合は 耳鳴り(tinnitus/ティニタス) です。

SOAE(自発耳音響放射/Spontaneous Otoacoustic Emissions)は存在しますが、自分で感じ取れる人はごく少数です。

誤解②

「外有毛細胞(がいゆうもうさいぼう)が鳴らしている音を、そのまま生で聞いている」わけではありません。

本当は、外有毛細胞の働きと脳の聴覚処理が合わさって「音」として感じているのです。

なぜ誤解しやすいのか?

静けさが深まるほど、内側の小さな音に注意が向きやすくなります。

その結果、外界の音ではないのに、あたかも外の音のように聞こえてしまうのです。

誤解を避けるためのコツ

- 就寝時は環境音をうっすら流す

- 日中は大音量を避け、休憩を挟む

- 気になるときはOAE検査などで客観的にチェック

受診の目安

- 頭をぶつけた後の耳鳴り

- 急な聞こえの低下やめまい、顔の筋肉が動かしにくい症状

これらは緊急サイン。迷わず医療機関へ。

また、薬によっても耳鳴りが起こることがあります。

抗がん剤(シスプラチン)や一部の抗菌薬(アミノグリコシド系)は「耳毒性(ototoxicity/オトトキシシティ)」が知られているため、服薬中に異変を感じたら医師に相談しましょう。

おまけコラム

“プレスチン”のスピード感

プレスチンとは?

プレスチン(Prestin/プレ・スチン)は、外有毛細胞にある特殊なたんぱく質です。

電気信号に反応して形を変え、細胞の長さを瞬時に伸び縮みさせるモーターのような働きを持っています。

この働きが「蝸牛増幅(cochlear amplification)」の要です。

どこで働いているのか?

内耳の蝸牛(かぎゅう)の中にある「コルチ器(organ of Corti/オルガン・オブ・コルティ)」という構造に、外有毛細胞が整列しています。

プレスチンはその細胞の側面に分布し、基底膜(きていまく)の振動に合わせて力を加え、わずかな音でも聞き取れるようにしています。

どのくらい速いのか?

人間の可聴範囲はおよそ20 kHz(1秒間に2万回の振動)。

プレスチンは、少なくともこの高い周波数に追随できるスピードで動いていることが研究で示されています。

つまり「1秒に2万回伸び縮みできる」というイメージに近いのです。

ただし、これは条件によるため、厳密な限界は研究が進行中です。

なぜ重要なのか?

2000年にNature誌で「プレスチンがモーターたんぱく質である」ことが報告されました。

2002年には、プレスチンを欠いたマウスが大幅に聴力を失うことが確認され、外有毛細胞の増幅に不可欠であることが明らかになりました。

まとめ・考察

ふりかえり

静かな部屋で「シーン」と響く不思議な音。

その正体は、多くの場合 耳鳴り(みみなり/tinnitus・ティニタス) であり、

一部には 自発耳音響放射(SOAE/じはつじおんきょうほうしゃ) が関わることもあります。

耳の奥にある 外有毛細胞(がいゆうもうさいぼう/Outer Hair Cell) が、

プレスチンというモーターたんぱく質で伸び縮みしながら音を増幅する。

その仕組みが「小さな音まで聞き取れる耳」を実現し、

同時に“耳自身の音”を生み出すこともあるのです。

考察

この現象は「体の中に小さな演奏者がいる」と想像すると分かりやすいかもしれません。

外有毛細胞が踊るように働き、音を増幅してくれる。

しかし、ときにその動きが自分の耳に“シーン”と響くことがある。

つまり、耳が“静寂の中でも働き続けている証拠”とも言えるでしょう。

研究の進展により、プレスチンの速さやOAEの性質は少しずつ明らかになってきています。

けれどもまだ未解明の部分も多く、これから新しい発見が生まれる可能性は大いにあります。

日常へのヒント

私自身も「静かすぎる夜にシーンと鳴る音」を経験したことがあります。

そのときは不安に感じましたが、仕組みを知った今は「耳が働いている証拠」と受け止められるようになりました。

同じように、この知識が読者の方の安心につながれば嬉しいです。

あなたへの問いかけ

あなたなら、この「ダンス細胞の音」とどう付き合いますか?

- 不安を和らげるために環境音を取り入れる?

- あるいは「耳の中の小さな音楽会」として楽しむ?

生活の中で少し視点を変えるだけで、感じ方は大きく変わります。

✨ 耳の奥で鳴る“シーン”という小さな謎。

それは不具合ではなく、私たちの体が持つ驚くべき仕組みのひとつ。

「気になる音」が「体のふしぎ」へと変わったとき、

あなたの毎日は少し安心に、そして少し面白くなるはずです。

更に学びたい人へ

この記事で紹介した「ダンス細胞の音」や耳鳴り(みみなり/tinnitus・ティニタス)について、

もっと深く学びたいと思った方へ。

ここでは 信頼できる実在の書籍 と 体験できる場所 をご紹介します。

専門的すぎない入門から、しっかり学びたい方向けまで幅広く揃えました。

📚 本(書籍)

🔰 初学者におすすめ

『耳鳴り・難聴 耳鼻咽喉科の名医が教える最高の治し方大全』

(小川郁ほか6名 著/文響社)

耳鳴りや難聴について、よくある 145の疑問をQ&A形式 で解説。

「どうして起こるの?」「病院で何を調べるの?」など、

患者が知りたいことをやさしい言葉でまとめています。

👉 初めて耳鳴りについて調べる人、不安を整理したい人にぴったりです。

🧭 全体におすすめ

『驚異の小器官 耳の科学(ブルーバックス 1884)』

(杉浦彩子 著/講談社)

耳の構造や働きを 科学的に、でも平易に 紹介する一冊。

外有毛細胞(がいゆうもうさいぼう/Outer Hair Cell)や

プレスチン(Prestin/プレ・スチン)など、

この記事で出てきたキーワードも体系的に理解できます。

👉 読みやすさと専門性のバランスがよく、

大人から高校生以上まで幅広く楽しめます。

📘 中級者向け

『聴覚系耳科学 ―聴覚系の構造・機能・病態―』

(中野雄一 著/金原出版)

聴覚の仕組みを 医学的に詳しく 解説した本。

耳から脳へ音が届く「聴覚路(ちょうかくろ/auditory pathway)」や

耳疾患(じしっかん)の理解を深めたい人向け。

👉 外有毛細胞の働きをもっと深掘りしたい方に適しています。

🎓 専門的に学びたい方へ

『新生児・幼小児の耳音響放射とABR』

(加我君孝 編集/診断と治療社)

OAE(耳音響放射/Otoacoustic Emission)や

ABR(聴性脳幹反応/Auditory Brainstem Response)の詳細を扱う専門書。

👉 新生児スクリーニングや小児の聴覚医学を理解したい方、

医療職や研究者を目指す方に最適です。

🏛 体験できる場所

名古屋市科学館(理工館4階)「声の振動を見る」

声を出すと膜が振動し、レーザーの反射でスクリーンに模様が現れる展示。

音=空気の振動 を 目で見て体感 できます。

👉 耳の中で起きている「振動の伝達」を直感的に理解できます。

日本科学未来館(東京・お台場)「老いパーク」

加齢による体の変化を体験できる展示。

その中で 聴覚の変化 を擬似的に体感できます。

👉 将来の耳の変化を知り、

耳ケアの大切さを考えるきっかけになります。

✨ 小まとめ

- 本で基礎を学ぶ → 不安を整理し、耳の仕組みを理解できる。

- 体験で感覚的に理解する → 音と振動のつながりを実感できる。

書籍と体験をあわせることで、

「耳鳴りやダンス細胞の音」を 科学的にも、感覚的にも 深く学べます。

疑問が解決した物語

深夜0時。

ふとした静けさの中で「シーン」と響く音に戸惑っていた私。

記事を読み進めるうちに、その正体が「耳の奥で働く細胞や仕組み」だとわかりました。

危険な異常音ではなく、耳が小さな音まで聞き取ろうとする “働き者の証拠” だったのです。

——そう気づいた瞬間、不思議な音は「恐怖」ではなく「体の不思議」として心に映りました。

その夜から私は考え方を少し変えました。

完全な無音を避け、寝る前には小さな環境音を流す。

昼間は大音量を避け、耳を休ませる時間を作る。

「シーン」と聞こえても、

それは 耳がしっかり働いている証 と思えるようになりました。

こうして、あの小さな謎は「安心」へと変わりました。

耳の奥で踊る細胞たちが、今も静かに私の聴こえを守っている。

そう思うと、静かな夜が少しだけあたたかく感じられるのです。

✨ ブログ記事の締めとして

静かな夜に響く「シーン」という音。

その正体を知った今、ただの不安ではなく、

耳が働いている証拠として受け止められるようになったのではないでしょうか。

耳の奥では、外有毛細胞(がいゆうもうさいぼう)が踊るように働き、

小さな音まで届けようとしています。

その仕組みを理解することで、私たちは不思議な現象を「体の知恵」として楽しめるようになります。

もちろん、耳鳴り(みみなり/tinnitus・ティニタス)には注意が必要なケースもあります。

不安が続くときや症状が急に変わったときは、迷わず専門医を訪ねてください。

注意補足

今回の記事は、著者が個人で調べられる範囲で、正確な情報をまとめたものです。

研究は日々進んでおり、新たな発見や解釈が今後出てくる可能性もあります。

「これが唯一の答え」ではなく、あなた自身が耳について興味を持ち、学びを深める入り口にしていただければ嬉しいです。

もしこのブログで少しでも「耳の奥の不思議なダンス」に興味を持っていただけたなら、

ここで終わらせず、ぜひ専門の文献や資料を手に取ってみてください。

細胞たちが奏でる“静かな音楽”を追いかけるほどに、

あなたの中で知識は深まり、新しい世界が開けていきます。

“ダンス細胞の音”は、学び続けるあなたへの小さな合図かもしれません。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

🌙 最後のご挨拶

今日も耳の奥では、小さな細胞たちが静かに踊り続けています。

そのリズムを感じながら、あなたの日常も心地よいハーモニーで満たされますように。

コメント