ただ続けるだけでは上達しない。脳科学と心理学の研究からわかる『練習の質』と『20時間の法則』の真実。

『1万時間の法則』は本当?—エビデンスでやさしく解説(嘘/誤解/使い方まで)

朝のオンライン会議。

英語での自己紹介までは順調。

でも質疑応答になると、言いたいことがうまく出てこない。

「こんなに勉強してきたのに…まだ足りない? “1万時間”やれば話せるの?」

—そんな“モヤっ”を抱えたまま、今日も会議が終わっていきます。

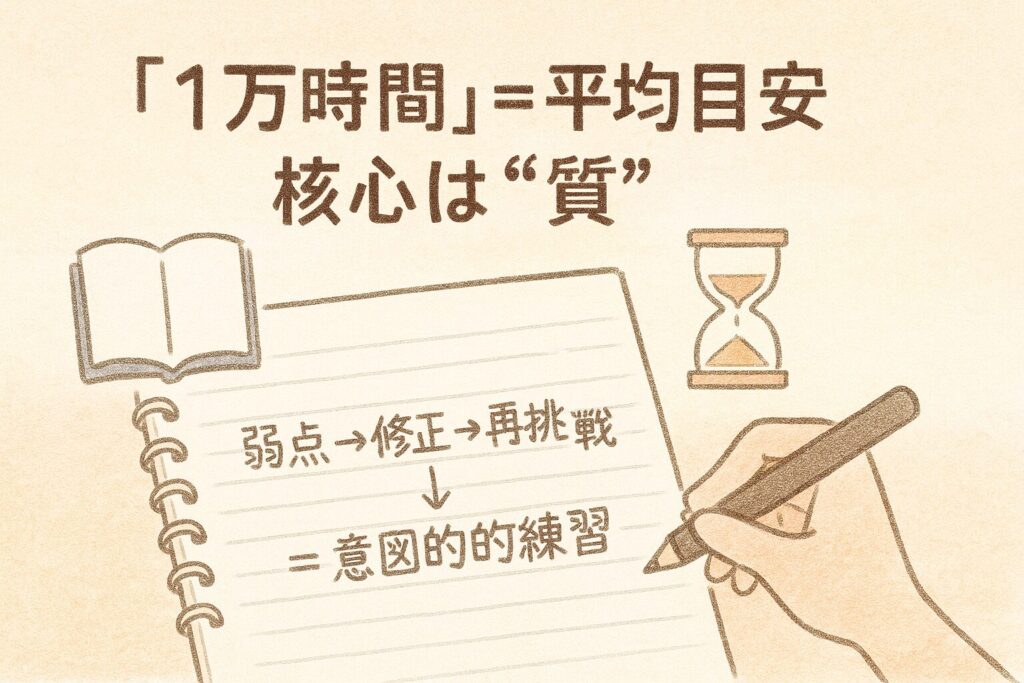

3秒で分かる結論

「1万時間の法則」は“平均的な目安”に過ぎません。

伸びを決めるのは時間の量より、練習の質(=狙いを定めて直す練習)。分野差・個人差は大きく、まずは20時間で基礎を固める戦略も有効です。

小学生にもスッキリ版

長くやれば上手になるわけじゃなくて、うまくなるやり方で練習することが大事です。

たとえば、ただ何回も弾くより、失敗したところだけを直す練習のほうが早く上手になります。

まずは20時間、集中してコツをつかむところから始めましょう。

1. 今回の現象とは?

キャッチフレーズ風Q&A

「1万時間の法則」とはどうして?(法則とは?)

“一流になるには約1万時間が必要”という目安の考え方です。

もとになった研究の主旨は、長さより“質の高い練習(デリベレート・プラクティス)”が上達の鍵という点にあります。

「20時間の法則」とはどうして?(速習とは?)

新しいスキルの基礎を素早く身につけるための考え方。まずは**約20時間(=1日45分×約1か月)**で“使えるレベル”に到達する設計を重視します。

つまり——“長期の鍛錬”を見るレンズ(1万時間)と、“最初の壁を越える”レンズ(20時間)がある、という整理です。

ただし、どちらにせよ“時間だけ”では足りません。狙って直す練習こそが肝心です。

こういうこと、ありませんか?

- 英語:毎日アプリで学ぶのに、会議で質問されると固まる。

- 楽器:通し練習は続けているのに、出だしの1音が毎回あいまい。

- プログラミング:動画では分かるのに、自分のコードだと手が止まる。

- 資格試験:過去問は解くのに、同じ落とし穴でつまずく。

たっぷり時間をかけているのに、なぜか伸びない——。

そのモヤモヤを**長期視点(1万時間)と速習視点(20時間)の両面から整理すると、“時間の使い方=練習設計”**が見えてきます。

2. 疑問が浮かんだ物語

放課後の音楽室。

吹奏楽部のミカさんは、いつものようにクラリネットを手に取ります。

平日は1時間、休日は3時間。

雨の日も、テスト期間も、**「続けることが大切」**と信じて練習を重ねてきました。

「このまま積み上げれば、きっと1万時間。

その頃には、私もプロ並みに吹けるようになってるはず…」

そう思いながら録音ボタンを押したある日。

再生した音の中に、ミカは小さな違和感を覚えます。

――出だしの1音が、いつも甘い。

どれだけ練習しても、何かが足りない。

「どうして? こんなに時間をかけているのに……。」

「私、やり方が間違ってるのかな?」

音は出る。リズムも取れる。けれど――

“音楽が伝わらない”。

ミカは思わず手を止めました。

「練習時間は足りてる。でも、心まで届く音には、なっていない気がする。」

焦りと不安が胸を締めつけます。

「頑張っても、報われないのかな……」

「それとも、“時間”以外に、上達のヒントがあるの?」

鏡に映る自分を見つめながら、彼女は思いました。

「もし“ただ続ける”以外に、何か違う練習の仕方があるのなら、知りたい。」

「もっと上手くなる“コツ”が、本当はあるんじゃないかな。」

泥だんごはいくらこねても、磨かなければ光りません。

“時間”よりも、“磨き方”があるのかもしれません。

そしてミカは、

心の奥で芽生えたその小さな疑問を、

“次の一歩”を探すための合図として受け止めました。

「時間じゃなくて、やり方を変えるとしたら——?」

その答えを探しに行くように、ミカはもう一度楽器を構えました。次へ。

3. すぐに分かる結論

お答えします。

「1万時間の法則」は、**“一流になるまでの平均的な目安”にすぎません。

本当の核心は、「どれだけ長くやるか」ではなく、

「どんな練習を積み重ねるか」──つまり“質の高い練習”**にあります。

この考え方を広めたのは、ジャーナリストのマルコム・グラッドウェル氏(著書『Outliers(邦題:天才!成功する人々の法則)』)ですが、

もとになった研究を行った心理学者**アンダース・エリクソン氏(サンノゼ州立大学・元フロリダ州立大学)**は、はっきりとこう語っています。

「1万時間に魔法はない。

重要なのは“何時間練習したか”ではなく、“どう練習したか”だ。」

エリクソンらの研究(バイオリニストを対象とした実験)では、

一流奏者たちは「課題を分析し、意図的に弱点を修正する練習」を行っていたことが分かりました。

つまり、ただ“繰り返す”のではなく、狙って直す練習を重ねていたのです。

さらに、パデュー大学健康科学部などが参加した**大規模メタ分析(2014年)**では、

「練習量だけで上達を説明できる割合」は、音楽で約21%・スポーツで約18%程度と報告されました。

これは、“時間の長さ”が重要な要素ではあっても、それだけでは足りないという明確な証拠です。

🕐 超シンプルに言うと

「同じ1時間でも、やり方次第で効果はまるで違う。」

ただの反復練習よりも、

弱点を特定 → 即修正 → 再挑戦の方が、

何倍も早く上達します。

だからこそ、努力の質を設計すること。

これが「1万時間の法則」の本当の教えなのです。

💬 “1万時間”という数字の裏には、人が成長していく仕組みが隠れています。

では、なぜこの法則が生まれ、どうして今も注目されているのか?

今回の現象の本当の意味を、次の段落で一緒に学んでいきましょう。

4. 『1万時間の法則』とは?

ひとことで

- 「およそ1万時間で一流へ」という**“目安”の考え**です。

- 本来の核心は、量ではなく質。つまり意図的練習(デリベレート・プラクティス)=「弱点をしぼる→すぐ直す→また試す」という設計された練習です。

どこから来た?

- エリクソンら(1993)が、ベルリンのバイオリニストを分析。上位グループは若い時期の累積練習が平均で約1万時間。ただし個人差は大きく、“魔法の数字”ではないと説明。

- その考えが一般に広まったのは、グラッドウェル『Outliers』。ただし研究の本旨は**「質の高い練習」**にあります。

よく語られる3つの“根拠”の検証

- バイオリニスト=皆が子ども時代に1万時間?

→ 論文は平均的な累積時間を示したに過ぎず、全員が同じ時点で到達とは言っていません。焦点は練習の質です。 - ビル・ゲイツ=学生時代に1万時間?

→ 早期から膨大な実地時間を得たことは本人も回想。ただし厳密に「1万時間」を実測した根拠は提示されていません。 - ビートルズ=デビュー前に1万時間?

→ 伝記研究ではハンブルク初期2回で計918時間という具体的見積りが示されます。“1万時間と断定”は慎重に。

要するに

- 長く・濃くやった事実は重要。

- でも数字は平均の物語。因果の中心は**練習の設計(質)**です。

▶ 次は、なぜ「質」が効くのか——脳のはたらきから見ていきましょう。

5. 注目される理由

脳科学の示唆(どうして「質」が効くの?)

キーワードを先に

- 神経可塑性(しんけい・かそせい):練習や学習で脳のつながりや形が変わる性質。

- 灰白質(かいはくしつ):脳の計算・処理を担当する領域。

- 白質(はくしつ):脳内の配線(情報の通り道)。

- FA(エフエー/Fractional Anisotropy):白質の**“線維の向きのそろい具合”**を示す指標(通りやすさの目安)。

学習で脳の“中身”が変わる(灰白質)

ジャグリングを練習した人は、見る・予測する領域の灰白質が一時的にふえることが分かっています。練習をやめると元に戻る=使い方で形が変わる、という意味です。

□ ポイント

- ただ回数をこなすより、課題に合った動き・見方をくり返すと、必要な部位が選ばれて強くなる。

- だから**「狙って直す」**が効きます。

配線(白質)も太く・通りやすくなる

むずかしい課題の練習を続けると、白質のFA(通りやすさの指標)が上がることが示されました。情報のやり取りが効率化するイメージです。

□ たとえ

- 細い田んぼ道(白質の通り道)が、練習で舗装道路になっていく感じ。

- 遠回りが最短ルートに切り替わるから、速く・正確になります。

熟達者の脳は“使う場所”が違って見える

音楽家は、運動・聴覚・空間などの領域で、灰白質の分布にはっきりした違いが見られます。長年の訓練×経験が、必要な回路を選んでチューニングしている、と考えられます。

□ 注意

- これは「才能の証拠」ではなく、経験の軌跡が形にも表れるという示唆です。

科学の要点(やさしく総まとめ)

- 脳は使い方に合わせて変わる(可塑性)。

- 課題にぴったりの反復で、必要な回路だけが選ばれて強化される。

- だから、弱点→即修正→再挑戦という**“質の設計”がいちばん効く**。

▶ 次は、今日からできる練習の組み立て方を、超具体的に示します。

6. 実生活への応用

今日からできる“伸びる練習”

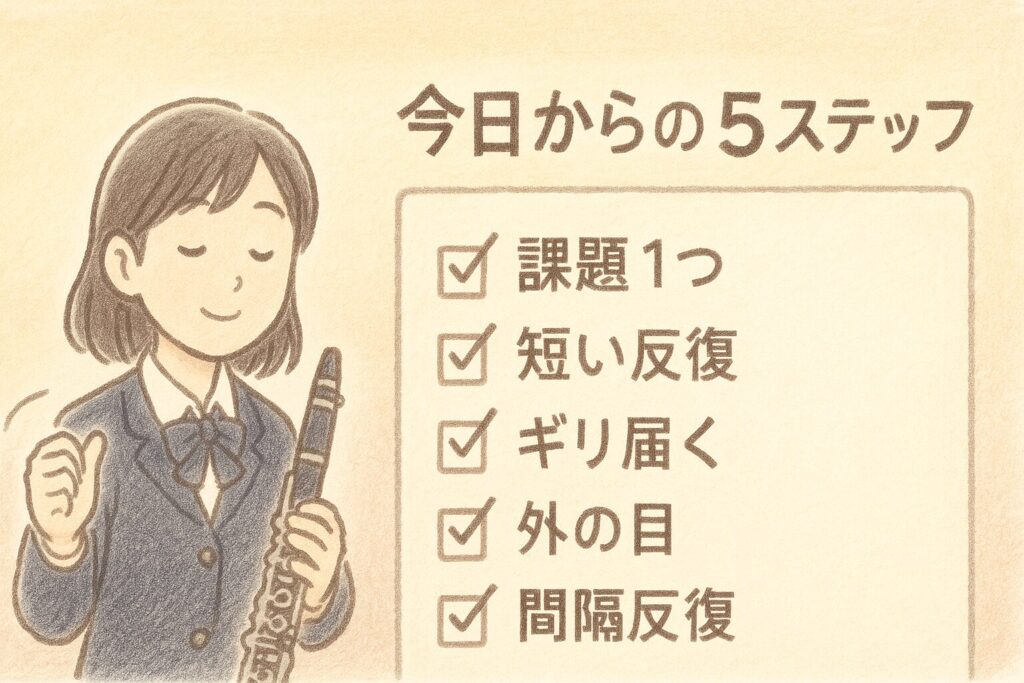

5ステップのテンプレ

1)課題を1つにしぼる(録音・ログで最大のつまずきを特定)

2)短い反復(5〜15分)→すぐ見直し→すぐ修正

3)難しさは成功率50〜80%のギリ届く設定

4)外の目(先生・上級者)で見えない癖を発見

5)間隔反復+休息で定着を高める(疲れる前に区切る)

メリット:手応えが出る/挫折しにくい

デメリット:地味でしんどい/課題設定にコツが要る

はじめの一歩

- 最初の20時間で**“使える基礎”を押さえ、以後は意図的練習で深める**——この二段構えが現実的です。

▶ 次は、つまずきやすい誤解と正しい注意点を確認します。

7. 注意点・誤解しやすいところ

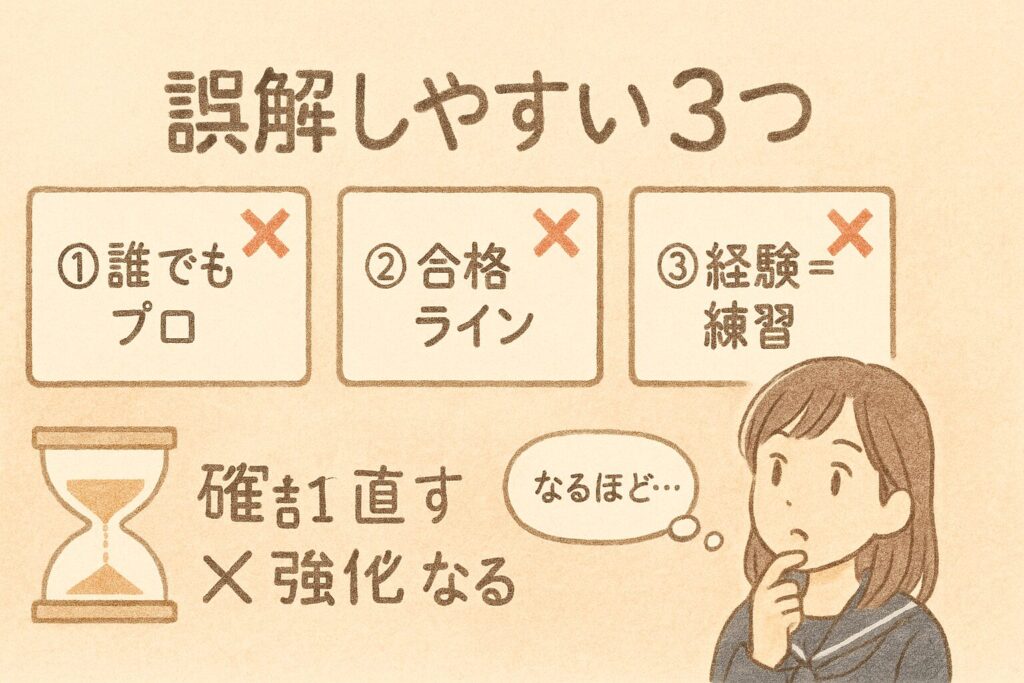

よくある誤解

- 「1万時間やれば誰でもプロ」 → 誤り。分野差・個人差・環境差が大きい。

- 「1万時間=合格ライン」 → 数字は平均の目安。鍵は**“質の設計”**。

- 「経験=練習」 → 仕事の場数と課題を直す練習は別物。直す設計が入ってはじめて意図的練習。

どう防ぐ?

- 目標は時間ではなく、改善指標(エラー率・速度・品質)。

- 週1レビューで練習計画を更新。

- 外部フィードバック+自己記録をセットで。

▶ 次の章では**有名な事例(ビートルズ/ゲイツ)**の正確な読み解きと、まとめへ。

8. おまけコラム

時間の“密度”を決めるもの

「1万時間」と聞くと、どうしても“長さ”ばかりに目が行きます。

けれど、もうひとつ見逃せない視点があります。

それは、**時間の“密度”**です。

■ 密度を変えるのは「集中」と「感情」

脳科学の研究では、**集中(フロー状態)**のとき、

脳の「報酬系(ほうしゅうけい)」が活発になり、

学習を促すドーパミンという物質が分泌されることがわかっています。

この状態では、時間の感覚が薄れ、

「もっとやりたい」という内側からの意欲が起こります。

これは“根性”ではなく、脳の設計です。

つまり、同じ1時間でも

「義務でやる1時間」と「夢中でやる1時間」では、

脳の動き方がまるで違うのです。

■ 小さな達成感が、脳の回路を強くする

ハーバード大学の研究では、

「できた」「少し上手くなった」という小さな成功体験が、

**前頭前野(ぜんとうぜんや)**の活動を高め、

次の行動を後押しする“報酬ループ”を作ることが示されています。

つまり、“続ける力”は意志よりも、

「気づく設計」=達成感を見える化することがカギ。

ノートに練習の気づきを一行メモするだけでも、

脳は「学習が進んでいる」と判断し、

次の集中を生み出すのです。

■ 「環境」が、練習の質を左右する

ビートルズのハンブルク時代をもう一度見てみましょう。

彼らが経験したのは、

「1日8時間、観客の前で即興的に演奏する」という異常に濃い環境でした。

これはただの“長時間練習”ではなく、

フィードバック(観客の反応)×反復(毎日の演奏)がセットになった、

まさに実戦型のデリベレート・プラクティス。

同じ時間でも、環境が違えば、

得られる「学びの密度」も変わるのです。

■ 小まとめ:長さより「濃さ」

「時間を増やす」よりも、

「1時間の中身を濃くする」。

それが、1万時間を“生きた時間”に変えるコツです。

▶ 次の章では、これまでの流れをひとつにまとめ、

あなたの“伸び悩み”が変わるヒントを整理します。

9. まとめ・考察

1時間を“検証の時間”に変える

長く続けることは、すばらしい。

でも、本当に伸びる人は、「続け方」を見直しながら進む人です。

■ 要点を3行でまとめると

- 1万時間の法則は「平均的な目安」であり、「魔法の数字」ではない。

- 上達を決めるのは**“質の高い練習”=意図的に直す仕組み**。

- 脳は、使い方に合わせて変わる。時間の“密度”を設計できる。

■ あなたへの問い

もし、明日の1時間を

「ただの作業」ではなく「成長の実験」に変えるとしたら、

何をひとつ、狙って直しますか?

- 出だしの1音?

- コードの1行?

- 苦手な質問1パターン?

その1つに、意図を持って挑むだけで、

“時間の質”は、静かに変わり始めます。

■ 段落の最後に

1万時間という数字は、

「天才の条件」ではなく、

「人が成長していく時間の地図」です。

地図の線は、どんなに長くても、

一歩ずつの足跡でしか描けません。

今日の1時間を、

「こなす時間」から「育てる時間」へ。

それが、あなたの**“1万時間”の本当の意味**です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「1万時間の法則」は本当に嘘なの?

A. 嘘ではありませんが、“数字だけが一人歩き”しています。

もとの研究は「質の高い練習(デリベレート・プラクティス)」が上達の本質であると明記されています。

つまり、「1万時間=努力すれば誰でも成功」ではなく、“どう練習するか”が大事ということです。

Q2. どんな練習が「質の高い練習」なの?

A. 「弱点を見つける → 修正する → 再挑戦する」この3ステップが核です。

ただ繰り返すよりも、“狙って直す”反復のほうが脳が早く変化します。

短時間でもこのサイクルを意識するだけで、上達スピードが大きく変わります。

Q3. 1万時間と20時間、どっちを信じたらいい?

A. どちらも「時間をどう使うか」を教えてくれる考え方です。

まずは20時間で基礎を固める。そこから1万時間で深める。

この“二段構え”がもっとも現実的で、継続にも効果的です。

Q4. 努力しても伸びないとき、どうすればいい?

A. 「時間を増やす」より「やり方を変える」。

録音・ログ・メモで自分の課題を見える化しましょう。

それが“質の設計”の第一歩です。焦らず、1つずつ修正を積み上げれば、必ず変化が見えます。

Q5. 才能がない人には意味がない?

A. いいえ。脳の「可塑性(かそせい)」=使い方に応じて変化する力は、誰にでもあります。

“才能”は生まれつきではなく、設計された反復の結果です。

だから、「続け方を変えた瞬間」から、あなたの脳も変わり始めます。

Q6. 結局、1万時間ってどんな意味があるの?

A. それは“時間をどう積むかを考えるための物差し”です。

数値そのものではなく、「時間と向き合う姿勢」を映す鏡のようなもの。

その鏡をのぞき込みながら、自分の練習を設計していくことこそ、本当の“上達の科学”です。

10.更に学びたい人へ

「1万時間の法則」や「質の高い練習」をもっと深く理解したい方へ。

ここでは、おすすめ書籍を学びのレベルに合わせて選べる構成にしました。

🐣 初学者・子どもにもおすすめ

『たいていのことは20時間で習得できる』

ジョシュ・カウフマン 著 / 土方奈美 訳

「最初の20時間で“できる人”になろう」

新しいことを始めたい人にピッタリの一冊です。

失敗を恐れず、短時間で基礎をつかむための方法をやさしく紹介。

勉強・スポーツ・楽器・プログラミングなど、どんな分野でも応用できます。

おすすめ理由:「完璧を目指すより、まずは始める」を教えてくれる。小学生高学年でも読める平易な言葉で書かれています。

🔍 中級者向け

『天才はディープ・プラクティスと1万時間の法則でつくられる』

ダニエル・コイル 著 / 清水由貴子 訳

“ディープ・プラクティス”とは、ミスを直しながら繰り返す「深い練習」。

脳の中で情報を伝える絶縁体「ミエリン(Myelin)」が、練習によって厚くなり、

神経の伝達スピードが上がる仕組みをわかりやすく解説しています。

おすすめ理由:科学的に「努力がうまくなる理由」を説明。スポーツ選手や音楽家の“上達の瞬間”が描かれていて面白い。「質の高い練習=脳を鍛える行為」という理解が深まります。

💡 理論と実践をつなぐ定番

『超一流になるのは才能か努力か?』

アンダース・エリクソン 著 / ロバート・プール 共著 / 土方奈美 訳

「1万時間の法則」の原典研究者による本です。

エリクソン博士は、「才能ではなく、意図的に練習を設計する力が一流をつくる」と主張。

具体的に“質の高い練習(デリベレート・プラクティス)”をどう行うかを解説しています。

おすすめ理由:原典を読むことで“誤解のない本当の意味”を理解できる。科学データに基づいて「練習の設計方法」を知りたい人に最適。

📘 すべての学びに効く一冊

『天才! 成功する人々の法則』

マルコム・グラッドウェル 著 / 勝間和代 訳

「1万時間の法則」を世界に広めたベストセラー。

ビートルズ、ビル・ゲイツなど、実際の成功者を通じて

「才能よりも、環境と努力の積み重ねが人を育てる」と語ります。

おすすめ理由:物語を読むように科学を理解できる。「努力×環境×運」という現実的な視点を持てる。読後に「自分にもできるかも」と前向きな気持ちになれる。

本を読むことで、「1万時間の法則」がただの数字ではなく、

“時間の使い方”を設計する哲学だと気づくはずです。

次は、学んだ知識を日常にどう活かすか——

物語の結末とともに、もう一度振り返ってみましょう。

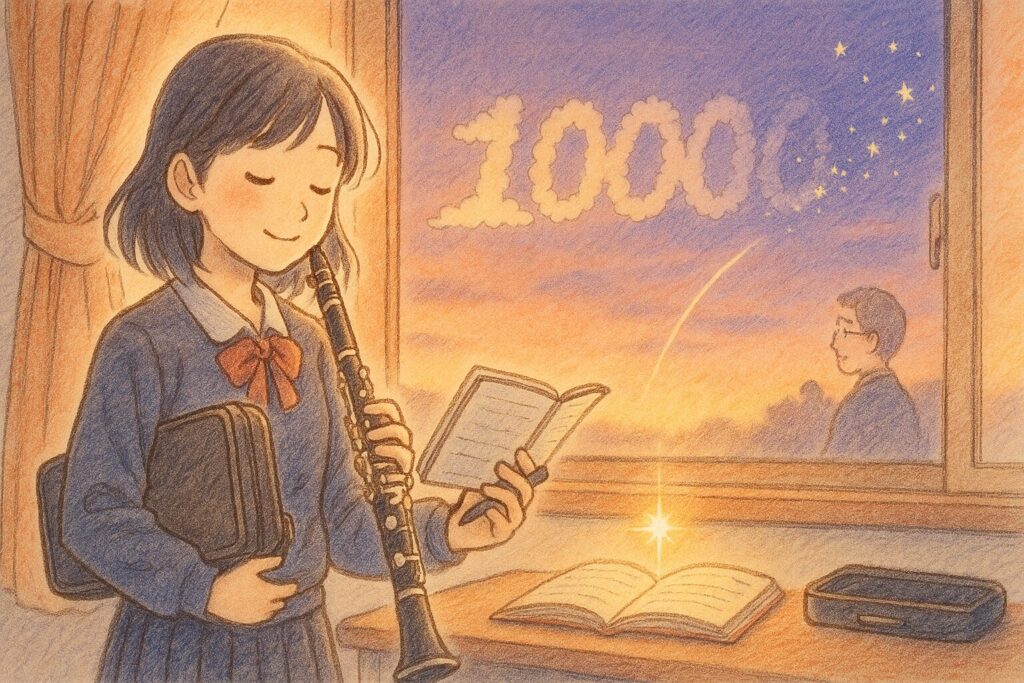

11. 疑問が解決した物語

放課後の音楽室。

クラリネットの音が、以前よりも静かに響いていました。

ミカさんは、もう“時間”だけを気にしていません。

代わりに、録音した自分の音を聴き返しながら、1つの課題に焦点を当てるようになりました。

「今日は“音の出だし”だけをきれいに吹こう。」

「次は“息の流れ”を一定に保つことに集中しよう。」

そう決めて練習を始めると、1時間があっという間に過ぎていきます。

以前のような焦りはありません。

代わりに、「直したい部分が分かる」ことが嬉しくなっていました。

コンクール前の録音会。

マイクの前で深呼吸をし、ミカは一音目を吹きます。

――柔らかく、芯のある音が響いた。

顧問の先生が目を細めます。

「音が変わったね。練習の仕方を変えたの?」

ミカは少し照れながら答えました。

「はい。“ただ吹く”よりも、“どう直すか”を考えて練習するようにしました。」

その帰り道。

夕焼けに照らされた楽器ケースを見つめながら、ミカは心の中でつぶやきます。

「1万時間の法則って、“時間の量”の話じゃなかったんだ。

自分の“使い方”を設計できるようになってこそ、本当の上達なんだ。」

その日から、彼女の練習ノートには「できたこと」「次に直すこと」が並び、

ページごとに小さな成長の足跡が増えていきました。

🌱 教訓

“努力の時間”は、「磨き方」を見つけた瞬間から意味を持ち始めます。

うまくいかない日も、焦る日も、その中に**「次の改善点」**を見つけられれば、

それがあなたの“伸びる時間”になります。

💬 読者への問いかけ

あなたの中にも、ミカさんのように

「こんなに頑張ってるのに、なぜか結果が出ない」と感じていることはありませんか?

もしそうなら、“時間を増やす”より、“やり方を見直す”。

その小さな一歩が、きっとあなたの「1万時間」を変えていくはずです。

12. 文章の締めとして

長い時間をかけて分かったことがあります。

「努力」は、量ではなく向きを持つときに、はじめて力になるということ。

ミカさんが気づいたように、

“ただ積み上げる”だけでは届かない場所がある。

でも、“どう積むか”を見つけた人は、確実に前へ進んでいく。

学びも練習も仕事も、

上達の瞬間はいつも「自分を観察した瞬間」に訪れます。

その目を持った人は、失敗すらも素材に変えることができる。

私たちはみんな、まだ途中です。

けれど、“途中で考え続けられる人”こそ、

本当の意味で成長しているのかもしれません。

どんなに有名な法則も、

あなた自身の「気づき」や「経験」なしには、ただの数字です。

時間をどう使い、どんな気持ちで積み重ねていくのか。

それを選べるのは、いつだって自分自身。

努力は、あなたの中にある“未来の才能”を見つける旅。

今日も、その一歩をどう使うかを選んでいきましょう。

注意補足

本記事の内容は、筆者が個人で確認できる範囲で、

信頼できる研究・文献・実例をもとにまとめたものですが、

人の学び方や成長のプロセスには個人差があります。

今後の研究や新たな発見によって、理解がさらに深まる可能性があります。

もしこのブログで、少しでも「もっと知りたい」と思えたなら——

それは、あなたの中で“学びのスイッチ”が入った証です。

「1万時間の法則」は、数字の話ではなく、探求を続ける姿勢の物語です。

興味の灯がともった今こそ、書籍や論文、信頼できる資料に触れて、

自分なりの“練習と成長の地図”を描き出してみてください。

時間を積むことよりも、時間と向き合うことが、

あなたの1万時間を特別なものにしていくはずです。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

「学びは更新される」——その言葉を胸に、

どうか、あなた自身の“練習設計”を、今日から始めてみてください。

コメント