他人の成功がなぜ嬉しい?心理学で読む“光を分け合う力”——『栄光浴(BIRG)』の正体

『栄光浴(BIRG)』—“あの人とつながってるだけで、自分までスゴくなった気がする”のナゾ

サッカー日本代表が勝った翌日、街にユニフォームやチームカラーが増えますよね。自分がプレーしたわけじゃないのに、なぜか胸が張れる——この感覚、ありませんか?

3秒で分かる結論

お答えします。

それは『栄光浴(えいこうよく)/BIRG』という心理です。成功者や勝った集団との結びつきを強調して、自尊感情を上げる傾向を指します。定義はAPA心理学辞典やCialdiniらの古典研究**で確立されています。

BIRG(バーグ)/Basking in Reflected Glory(バスキング・イン・リフレクテッド・グローリー)

小学生にもスッキリ

「すごい人の近くにいると、じぶんもすごくなった気がする」って気分のことです。

たとえば、有名人といっしょに写真をとったら、いつもよりちょっと自信が出る、そんな感じ。

※この考え方は、学校のかつやく(勝利や表彰)でクラスのみんながうれしくなるのと似ています。

1. 今回の現象

キャッチフレーズ風:よくある疑問(法則とは?)

- 「勝ったら“俺たちが勝った!”と言いたくなるのは、どうして?」(法則とは?)

- 「“あの社長と知り合い”と言いたくなるのは、どうして?」(法則とは?)

- 「負けたら急に“あいつら負けたね”と距離をとるのは、どうして?」(法則とは?)

- 「子どもの表彰を“自分ごと”に語りたくなるのは、どうして?」(法則とは?)

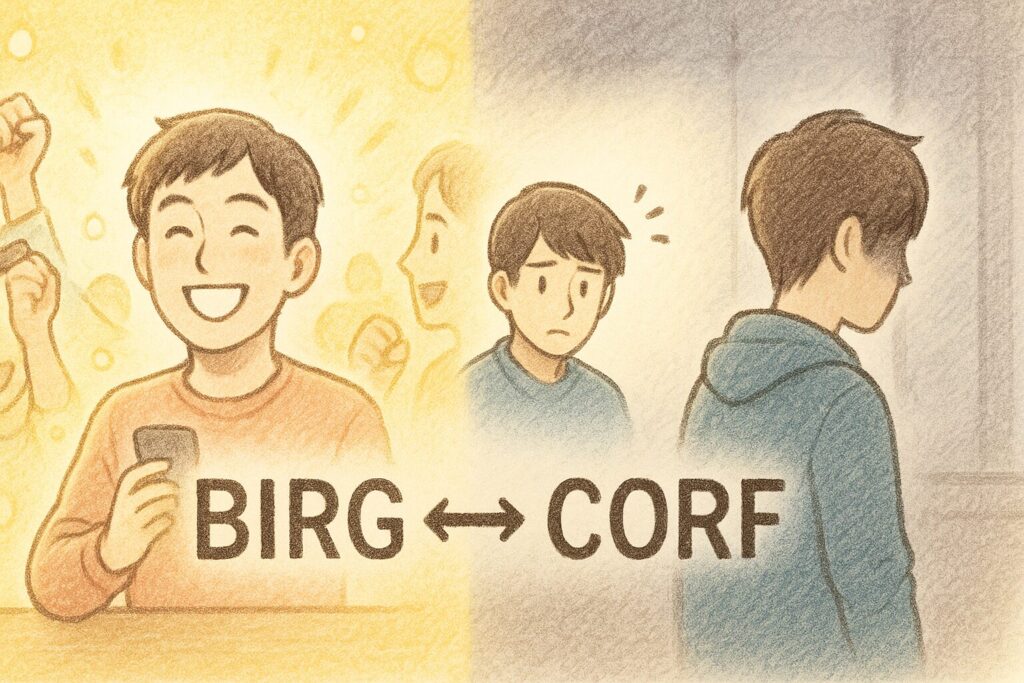

これらは**栄光浴(BIRG)と、その裏側のCORF(コーフ:Cutting Off Reflected Failure/カッティング・オフ・リフレクテッド・フェイリア)**で説明できます。

「あるある」—“このようなことはありませんか?”

- 勝った試合の翌日だけチームロゴの服を着る。

→ 大学フットボールの現地観察でも同様の行動が増えると報告されています。 - 「うちの会社(部署)が表彰された」と、自分の貢献以上に語ってしまう。

- 有名大学・有名ブランドの名前と自分をセットで紹介したくなる。

- 負け試合のときは「彼らが負けた」と言って、自分との距離をとる(=CORF)。

この記事を読むメリット

- 気持ちのからくりが3分で理解できる

- 仕事や人間関係での上手な活かし方がわかる

- うっかり陥りがちな誤解・やりすぎを先に回避できる

2. 疑問が浮かんだ物語

駅前のカフェ。

コーヒーを片手に、ふとテレビのニュースに目をやると、アジア大会のハイライト。

画面には、同じ県出身の陸上選手がゴールテープを切る瞬間が映っていました。

「うわ、やった! 地元の星だ!」

思わず声が出て、隣の席の人がちらりとこちらを見ます。

恥ずかしくて笑いながらも、心の中はなぜか誇らしい気持ちでいっぱい。

——けれど、ふと我に返ります。

「待てよ、僕が走ったわけでもないのに、どうしてこんなに嬉しいんだろう?」

「この“誇らしさ”って、どこから来るんだ?」

「なんだか、自分まで表彰台に立った気分になってる……不思議だな」

画面の中で選手が国旗を掲げて笑っている。

その姿を見ているうちに、胸の奥がじんわりと熱くなる。

まるで、その光が自分にも降りそそいでいるような気さえする。

「もしかして、“同じ出身”ってだけで、自分まで特別な人になった気がしてるのかな……?」

「この気持ちの名前、きっと何かあるはずだ」

一瞬の高揚。

でも、その正体が気になって仕方ない。

知らず知らずのうちにスマホで検索する指が動き出す。

“人の成功を自分のことのように誇らしく思う心理”——検索中。

心の声が小さく響く。

「……この感覚、みんなも感じたことあるんじゃないかな?」

「きっと僕だけじゃない。誰にでもある“光を浴びたような気持ち”——その謎を、今知りたい」

そうつぶやきながら、僕は画面を見つめる。

次は、その“気持ちの正体”を探しに行こう。

3. すぐに分かる結論

お答えします。

この気持ちは『栄光浴(えいこうよく)/BIRG(バーグ)』と呼ばれる心理です。成功や名声を得た人・集団との“つながり”を強調すると、自分の評価(自尊感情)が上がる傾向のことです。定義はAPA心理学辞典でも確認できます。

この現象は古典研究で実地に確かめられています。たとえば**Cialdini ら(1976)**は、大学のフットボールチームが勝った翌日、学生が校名入りアイテムを身につける比率が上がり、勝利時は “We won(ウィー・ウォン/私たちが勝った)” と言いやすくなることを観察しました。

噛み砕いていうなら——

「自分が直接やっていない“成功の光”を、近くにいることでちょっと“浴びて”自信が増える」**という心の動きです。

さらに知りたい方へ(正確さを大切にした超要点)

- 脳の報酬系:味方(自分の集団)に有利な出来事で、**腹側線条体(ventral striatum:ヴェントラル・ストリアタム)**が関与することを示す神経科学研究があります。

- ホルモン反応:観戦するだけでも、**勝敗にあわせてテストステロン(testosterone)**が変動したという報告があります(※一部研究では一致しない結果も報告されており、状況要因の影響が示唆されます)。

ここで“栄光を浴びる”正体は見えました。では、なぜ人は浴びたくなるのか/どんな場面で強く起きるのか/裏側の現象(失敗から距離を取る「CORF(コーフ)」)は何か——栄光浴の光と影を、この先の段落でいっしょに学びましょう。

4. 『栄光浴(BIRG)』とは?

まずは正確な定義

**栄光浴(えいこうよく)/BIRG(バーグ)**は、成功者や評価の高い集団との“つながり”を強調して、自分の自尊感情を上げる傾向を指します。米国心理学会の用語辞典(APA Dictionary of Psychology)は、BIRGを「成功した・名声ある集団との結びつきを高めて自己評価を増大させる傾向」と定義しています。

この現象は古典的なフィールド研究で実証されています。**Cialdini ら(1976)**は大学アメフトの勝敗を利用し、勝利翌日にロゴ入りの衣服着用が増え、勝った時は “We won(私たちが勝った)” と“私たち”を強調しやすいことを観察しました(逆に負けると“they”を使いがち)。

言葉の豆知識:「浴」は**“あびる/身に受ける(こうむる)”の意で、「恩恵に浴する」のように抽象的な“光”や“恩”を受ける**比喩にも使います(「浴する=あびる、恩恵をこうむる」)。日本語的にも“光を浴びる”のイメージがBIRGに合致します。

由来・関連概念

- 用語の由来:BIRG は Basking in Reflected Glory(バスキング・イン・リフレクテッド・グローリー)の頭字語。直訳すると「反射した栄光にあたたまる」。概念は上記の **Cialdini ら(1976)**が広めました。

- 裏表の関係:CORF(コーフ)

失敗時には自分との結びつきを切る傾向(Cutting Off Reflected Failure)。Snyder, Lassegard, & Ford(1986)がBIRG=イメージ増強/CORF=イメージ保護として整理しています。英語の読み方:BIRG(バーグ)/CORF(コーフ) - 背景理論:社会的アイデンティティ理論(SIT)

Tajfel & Turner の理論では、人は所属集団を通じても自己を定義し、集団の“良さ”は自己評価に波及します。BIRG/CORFは**「所属集団を良く見せたい」動機**で説明しやすい現象です。

キャッチフレーズ風:の“その場でわかる答え”

- 「勝ったら“俺たちが勝った!”と言いたくなるのは、どうして?」(法則とは?)

→ 勝者と自分を同一化し、自己評価を上げるBIRGが働くからです(勝利後の“ロゴ着用増”“We”使用増が実地で確認)。 - 「“あの社長と知り合い”と言いたくなるのは、どうして?」(法則とは?)

→ 高評価の個人と“関係”を示して自分の印象を引き上げる、典型的なBIRGの自己呈示です(定義に合致)。 - 「負けたら急に“あいつら負けたね”と距離をとるのは、どうして?」(法則とは?)

→ CORF(失敗からの切り離し)で、自己イメージの傷つきを回避するためです。 - 「子どもの表彰を“自分ごと”に語りたくなるのは、どうして?」(法則とは?)

→ 近しい他者(家族・仲間)=“自分の集団”の評価上昇を自分の価値へ転写するBIRG。SITの**“集団の良さ→自己評価”**の流れそのものです。

いつ・なぜ強く起きる?(栄光浴の“光”が増幅する条件)

- 同一化の強さ:地元・母校・愛するチームなど、アイデンティティ中核に近い集団ほどBIRGは強まりやすい(SIT)。

- 公共性・見られ方:人前で“誰の仲間か”が伝わる場面(ロゴ服、SNSプロフィール等)では自己呈示の動機も重なりやすい(Cialdiniらの「ロゴ着用」所見)。

- 情動の同調:味方の有利で腹側線条体(ヴェントラル・ストリアタム)と関連する快反応が上がる報告。ライバルの不利にも報酬系が反応するという知見もあります。

- 身体の同調:観戦だけでも勝敗に合わせてテストステロンが上下した研究(1998年)。心だけでなく体も“推しの結果”に連動します。

英語の表記:ventral striatum(ヴェントラル・ストリアタム)/testosterone(テストステロン)🧠 SIT = Social Identity Theory(ソーシャル・アイデンティティ理論)——の略称です。日本語では 社会的アイデンティティ理論 と呼ばれます。

ここまでの“光”と“影”(CORFまでふくめた全体像)

- 光(利点):連帯・誇り・やる気のブースターになり得る(“私たち”が良い=自分も良い)。

- 影(注意):他者の光に依存しすぎると、自力の成長や現実的な振り返りが止まりやすい。失敗時にCORFで距離を取ってしまうと、学びの共有が妨げられます。

栄光を“浴びる”しくみは見えました。

では、社会でどう活かすか/やりすぎると何が起こるか/“影”であるCORFとどう付き合うか。

栄光浴の“光と影”を、次の章でやさしく・正確にほどいていきましょう。

5. なぜ注目されるのか?

社会の中に潜む“つながりの心理”

現代社会では、「誰と関わっているか」が一種のステータスとして機能します。

SNSでは「フォローされた」「タグ付けされた」「有名人に反応された」ことが、

まるで自分の価値が上がったように感じる。

これこそ、**デジタル時代の栄光浴(BIRG)**です。

この現象が注目されるのは、単なる“自慢”ではなく、

人間が本能的に社会的つながりの中で自己を保つ存在だから。

「人は社会的動物である」というアリストテレスの言葉が、

科学の時代に再び裏づけられています。

脳科学が示す“つながりの快楽”

神経科学の研究では、仲間の成功や勝利を見たとき、脳の報酬系(ヴェントラル・ストリアタム)が活性化することが確認されています。

この部位は「おいしい食事」「音楽」「達成感」など、“快”を感じる瞬間に働く部分です。

つまり、仲間の成功=自分の成功として脳が報酬を感じているのです。

また、観戦者のテストステロン値がチームの勝敗に応じて上下するという生理学的研究もあります。

勝つと誇らしく、負けると落ち込む。

まさに**「心が体を動かす」のではなく、「体も心の一部として同調する」**のです。

現代的な意義

この心理を理解すると、

「なぜSNSで誰かの成功を“いいね”するのが嬉しいのか」

「なぜ自分のチームの勝利に涙するのか」

その答えが見えてきます。

栄光浴は、共感・帰属・誇りの三拍子がそろった、人間らしさの証。

6. 実生活への応用例

活かし方・ヒント集

日常でのポジティブな活かし方

- モチベーションを上げる

尊敬できる人を身近な“モデル”にして、「あの人と同じ空気を吸っている」と思うだけで自己効力感が上がります。

たとえば、憧れの人の本をデスクに置くだけでも脳は“つながり”を感じます。 - チームワークを高める

職場や学校で、他者の成功を「自分ごと」として共有することで、集団全体の一体感が生まれます。

これが健全な栄光浴の使い方。 - 自信のリマインダーに

「自分は素晴らしい人や集団と関われる存在だ」と意識することは、自己肯定感の回復につながります。

効果的に使うためのポイント

- “誇り”をエネルギーに変える

→「すごい人の近くにいられる自分」を、努力の原動力に。 - 他者の成功を純粋に喜ぶ

→比較ではなく、「共に上がる」感覚を持つ。 - 適度な距離感を保つ

→他人の成果に依存しすぎず、「自分の軸」を忘れない。

メリットとデメリット

メリット:モチベーション向上、チーム意識強化、ポジティブな共感。

デメリット:他者依存・自己喪失・SNS疲れ。

バランスを保つことが、栄光浴を“良い光”に変える鍵です。

7. 注意点や誤解されがちな点

🦊 『虎の威を借る狐』との違い

たしかに「栄光浴」と「虎の威を借る狐」は、どちらも“他人の力で自分が強く見える”構図に見えます。

ですが——心理学的には似て非なるものです。

| 比較 | 栄光浴(BIRG) | 虎の威を借る狐 |

|---|---|---|

| 意味 | 他者の栄光を自分に重ねて、誇らしい気持ちになる心理現象 | 権力者の威を借りて威張る・相手を圧する行為 |

| 目的 | 共感・一体感・誇り | 優位に立ちたい・他者を服従させたい |

| 行動の性質 | 無意識・感情的 | 意図的・行動的 |

| 印象 | 自然で人間的 | 打算的・否定的 |

心理学でいう栄光浴は、自分が誇示するために他者を利用することではなく、

**つながりや所属を通して誇りを感じる“内面的な心理反応”**です。

つまり、

「虎の威を借る狐」が“力を借りて威張る”のに対し、

「栄光浴」は“光を借りて誇らしく感じる”現象。

似た構図に見えても、目的も感情の向きもまったく違うのです。

ただし、使われる文脈によっては、似たニュアンスとして理解されることもあります。

つまり、「自分の実力以上に偉そうに見える」場面では両者が重なって見えることがある——ここが、言葉としての微妙な使い分けのポイントです。

💬 自尊心が低い人だけがする

→ 誤りです。

栄光浴は、誰にでも自然に起こる心理現象です。

ただし、自尊感情が一時的に下がっている人ほど、

「他人の成功を自分の価値の補強材料にしやすい」という傾向があります。

言い換えれば、栄光浴は自分の自信を一時的に回復させる“心のリカバリー”でもあります。

悪いことではなく、むしろ社会的つながりを通じて自分を保つための自然な働きなのです。

🌿「欲」や「こうむる」という意味からくる混同

→ これは、漢字の読みや語感からくる日本語的な誤解です。

まず、「栄光浴」の“浴”は、動詞「浴する(よくする)」の用法に由来しています。

「浴する」には——

① 水や光をあびる

② 日光などを身に受ける

③ (恩恵などを)身に受ける・こうむる

という三つの意味があります。

したがって、「栄光に浴する」は「栄誉をあびる・こうむる」という意味であり、

「浴」には確かに「こうむる=受ける」の含みがあるのです。

ただし、ここでの「浴」は「あびる/身に受ける」というポジティブな意味であり、

「出世欲」の“欲(ほしい・望む)”とは異なる字義です。

✅「欲」=ほしい・望む(出世欲など)

✅「浴」=あびる・恩恵をこうむる(栄光浴など)

つまり、「栄光浴」の“浴”には、

**“他人の光や栄誉を、温かく自分の身に受けて感じる”**というニュアンスがあるのです。

🔆 他人の成功に頼ると自分が成長できない

→ これも誤解です。

栄光浴は、“他人に依存する”ためのものではありません。

むしろ、「誰かの成功を心から喜べる力」=人間関係の成熟を示しています。

大切なのは、浴びた光をどう使うか。

誰かの栄光を「自分も頑張ろう」という行動エネルギーに変えれば、

それは立派な心理的リセットです。

🌸「光を借りて温まる」のではなく、

「光を受けて、自分の明かりを灯す」ことができる人こそ、

真の意味で“栄光を浴する”人なのです。

✨ この章の要点

- 「虎の威を借る狐」=威張るために借りる(外向的・誇示)

- 「栄光浴」=誇りを感じるために感じ取る(内面的・共感)

- 「浴」には“あびる・こうむる”という肯定的な意味がある

- 栄光浴は誰にでも起きる自然な心理で、使い方次第で自信の源になる

8. おまけコラム

BIRGの“3つのかたち”で見る、あなたの中の「誇りスイッチ」

同じ“栄光浴”でも、表れ方には意外とバリエーションがあります。自分はどのタイプで誇りスイッチが入るのか——軽く自己診断してみましょう。

① 記号型(ロゴ・シンボル)

勝利翌日にチームのロゴ入りアイテムを身につけたくなる。

→ 研究では実地観察で勝利後に校名アイテム着用が増えると報告。“We won”の言い換えも確認されています。

② 関係型(つながり・同郷)

「同郷の選手が金メダル」で、自分まで誇らしい。

→ APA辞典の定義どおり、成功者との結びつきを強めて自己評価が上がる典型。

③ 物語型(ストーリー共有)

「私たちのチームが積み上げた歴史」「あの先輩の努力」——背景の物語に心が熱くなる。

→ **社会的アイデンティティ理論(SIT)**の観点では、所属集団の“良さ”が自己評価へ波及します。

そして、表の“光”があれば裏にはCORF(失敗から距離をとる)も。負けたときに「あいつら負けた」と言いたくなるのは、自己イメージを守る防衛の働きです。

神経と身体もリンク

味方の有利で腹側線条体(ヴェントラル・ストリアタム)が反応する報告や、観戦だけでもテストステロンが勝敗に同調する知見も。**「心だけでなく体も一緒に喜ぶ(または悔しがる)」**のが、人の面白さ。

💬 よくある質問:あなたの“栄光浴”をもっと深く知るために

「これって自分にも起きてる?」「SNSで感じる“誇らしさ”はなに?」——

読者の方からよくいただく疑問を、Q&A形式でまとめました。

🔹Q1. 「栄光浴(BIRG)」って、誰にでも起こるものなんですか?

A. はい、誰にでも起こる自然な心理現象です。

Cialdiniらの研究でも、年齢・性別を問わず「自分が属するチームや人の成功に喜びを感じる」傾向が確認されています。

むしろ、共感力が高く社会的つながりを大切にする人ほど、強く体験しやすいといわれています。

🔹Q2. 「他人の成功を自分のように誇らしく思う」のは依存ですか?

A. いいえ。

栄光浴は「他人の光をあびて自分の力に変える」ポジティブな共感です。

依存とは違い、うまく活かせば自己効力感(自分もできるという感覚)を高めるリセットになります。

🔹Q3. 「虎の威を借る狐」とどう違うのですか?

A. 「虎の威を借る狐」は、他人の力を利用して“威張る”行為。

一方、「栄光浴」は、他人の成功を“誇らしく感じる”心理。

前者は打算的、後者は共感的です。

似て見えても、心の向きがまったく違います。

🔹Q4. 栄光浴の「浴」は、“欲(よく)”と関係あるんですか?

A. 漢字は違います。「浴」は“あびる・こうむる”の意味で、「恩恵に浴する」と同じ由来です。

つまり「光をあびる」=“良いものを受け取る”という前向きな意味です。

🔹Q5. SNSで“推しの成功”に涙するのも栄光浴?

A. まさにそうです。

SNS時代の「推し活」は、栄光浴の新しい形。

自分の努力や価値観と重ねて“共に成長している”感覚を得られる点で、心理構造はBIRGと同じです。

🔹Q6. 栄光浴を「自分の成長」に変えるコツは?

A.他人の光を“刺激”として使う。 「すごいな」で終わらず、「自分もやってみよう」と行動に変える。成功の裏の努力を想像する。 表面的な“栄光”ではなく、過程に共感すると自分ごと化しやすい。比べるのではなく、分かち合う。 「私たち」で感じると、自己肯定感が安定します。

🔹Q7. 栄光浴と逆の現象「CORF」はどう防げますか?

A. CORF(Cutting Off Reflected Failure)は、失敗した仲間から距離をとる心理。

防ぐには、「結果よりもプロセスを共有する」意識が大切です。

負けた仲間を讃える行動は、あなたの中の“共感力の筋トレ”になります。

🔹Q8. 栄光浴って、企業や教育現場でも活用できますか?

A. はい、非常に応用できます。

チームの成果を「みんなの誇り」として共有することで、モチベーションが上がり、組織の一体感が強まります。

学校でも「クラス全員で達成を喜ぶ」場面は、まさにBIRGの自然な発現です。

🔹Q9. 栄光浴の「適量」ってありますか?

A. あります。

あくまで“刺激”として使うのが理想です。

「他人の光だけで満足する」状態が続くと、行動の主体性が失われます。

“浴びる”だけでなく、“自分の光を灯す”意識がバランスの鍵です。

9. まとめ・考察

光を借りて、あなたの光に変える

要点の総復習

- 栄光浴(BIRG)=成功者・勝利した集団との結びつきを強調して自己評価を上げる心理。定義はAPA辞典に明記、古典研究はCialdini(1976)。

- CORF=失敗との結びつきを切って自己像を守る裏の戦略。

- SIT=所属集団を通じて自分を定義する理論的枠組み。BIRG/CORFを理解する土台。

- 脳と身体の同調=報酬系の反応やテストステロンの変化が示唆。

考察(高尚×実践)

- 高尚な視点:BIRGは連帯の情を温める仕組み。**「私たち」**を安心して言える社会は、利他と誇りが循環しやすい。

- 実践の視点:“借りた光”を“自分の行動”に翻訳できるかが分岐点。勝利や成功のニュースを**具体的な一歩(5分学習/1件連絡/1kmラン)**に変えるルーティンを持とう。

- ユニークなたとえ:BIRGは太陽光。**あなたのパネル(努力の向き)**が正しければ、反射光でも十分に発電できる。向きがズレれば、まぶしいだけで電力(成果)は生まれない。

問いかけ:あなたは最近、誰のどんな“光”を受け取りましたか?

次の24時間で、その光をどんな一歩に変えますか?

10.📖 更に学びたい人へ

心理学的な「栄光浴(BIRG)」や「人が他者を通して自分を感じる」メカニズムにもっと深く興味を持った方へ。

ここでは、初学者から中級者までレベルに合わせて学べる3冊を紹介します。

🧭 『影響力の武器[新版]:人を動かす七つの原理』

著者:ロバート・B・チャルディーニ

特徴と内容

心理学・社会行動学の金字塔。

人が「なぜ他人の権威や集団の成功に影響を受けるのか」を、実験と事例で徹底的に解説しています。“社会的証明”“好意”“権威”など、BIRG(栄光浴)の理解にも直結するテーマが豊富。

おすすめ理由

「人が“つながり”を感じたときにどう動くか」を体系的に学べます。専門的でありながら語り口は柔らかく、心理学を初めて学ぶ大人にも最適。BIRGを「日常でどう観察できるか」を意識して読むと、行動の見え方が一変します。

🎨 『まんがでわかる社会心理学』

著者・監修:北村英哉 イラスト:松岡リキ

特徴と内容

人間関係・集団心理・印象操作など、社会心理学の基本をマンガ形式で解説。BIRGやCORFのような“人の気持ちの動き”を、登場人物の会話とイラストで直感的に理解できます。

おすすめ理由

小学生高学年〜高校生にも読めるわかりやすさ。「なぜSNSで人と比べたくなるの?」「どうして自慢話をしたくなるの?」といった素朴な疑問から、自然と学問的理解へ導かれる構成です。親子で一緒に読む入門書としても最適。

🧩 『社会心理学[補訂版](New Liberal Arts Selection)』

著者:池田謙一・唐沢穣・工藤恵理子・村本由紀子

特徴と内容

日本の大学でも広く採用されている社会心理学の定番教科書。「社会的アイデンティティ理論(SIT)」や「集団同一化」「社会的比較」など、BIRGの理論的基礎を体系的に学べます。

おすすめ理由

中級者以上、または本格的に心理学を学びたい人に最適。論文への橋渡しもあり、Cialdini研究などの原典を読むための知識が身につきます。“自分を社会の中でどう感じるか”という問いに、理論で答えを与えてくれる一冊です。

| レベル | 書籍名 | 特徴 | おすすめ読者層 |

|---|---|---|---|

| ⭐初学者・親子で学びたい | まんがでわかる社会心理学 | ビジュアルで直感的に理解 | 小学生〜高校生・入門者 |

| ⭐⭐一般・社会人 | 影響力の武器[新版] | 実例と心理原則で理解 | 社会人・行動心理に興味がある人 |

| ⭐⭐⭐中級〜上級 | 社会心理学[補訂版] | 理論・実証研究の体系書 | 心理学を深く学びたい人 |

📚 さらに一歩これらの本を読むことで、「栄光浴(BIRG)」だけでなく、人間が“他者の光で自分を見つける”すべての心理構造を理解できます。

自己理解を深め、他人の成功をポジティブに受けとめる力が、きっと育っていきます。

11. 疑問が解決した物語

同じ駅前のカフェ。

あの日と同じ窓際の席で、僕はまたニュースを見ていた。

今度は別の競技。日本代表が劇的な勝利を収めている。

歓声と拍手の映像に、思わず胸が高鳴った。

——でも、今度は違う。

「なんで嬉しいのか」もう知っているからだ。

あのあと調べてわかった。

これは「栄光浴(えいこうよく)/BIRG」という心理現象。

人は、自分が属する集団や、つながりのある人が成功すると、

まるで自分のことのように誇らしく感じる。

それは“錯覚”ではなく、ちゃんとした人間のあたたかい反応だった。

コーヒーを一口。

ふっと笑みがこぼれる。

「なるほどな、僕はあのとき、“同じ出身”という絆に誇りを感じてたんだ。」

「他人の成功を喜べるって、悪いことじゃない。むしろ、自分の心が健やかってことかもしれない。」

心の奥が静かに温かくなる。

誰かの栄光を見て、自分まで前向きになれる。

それは、光を分け合う力みたいなものだ。

その日の帰り道、

地元出身の選手をたたえるポスターの前で足を止めた。

見上げながら、心の中でつぶやく。

「よし、次は自分も頑張ろう。」

「あの人が走るなら、俺も自分の場所で走ればいい。」

——誇りは伝染する。

そしてその光は、浴びるだけじゃなく、いつか自分も誰かに照らすことができる。

ふと、カフェのガラス越しに見える街の人たちも、

それぞれの誰かを思って歩いているように見えた。

「誰の光を、あなたは今、受け取っていますか?」

「そして、あなたの光は、誰をあたためているでしょう?」

カップの底に残る香りがやさしく漂う。

心の中で、その問いが静かに広がっていった。

12.🌅 文章の締めとして

人の心は、不思議なくらい“誰か”とつながりたがる。

遠く離れた選手の笑顔にも、同じ街の灯りにも、

なぜか自分の輪郭が映りこむ。

私たちは、他人の光を見て、自分を照らしているのかもしれません。

それは弱さではなく、人としての自然なかたち。

「ひとりじゃない」と感じるたび、

私たちの中の小さな自尊心が、そっと息を吹き返す。

栄光浴——それは「誰かの成功を、心で分かち合う力」。

その光は、取り合うものではなく、分け合うものです。

だから、誰かの頑張りに心が熱くなったら、

「自分も、その一部なんだ」と静かに受け止めてみてください。

その誇らしさは、きっとあなたの中の“生きる力”の証。

今日もどこかで、

誰かがゴールテープを切っている。

そしてあなたの中でも、

小さな拍手が鳴っている。

——光は、いつも誰かから誰かへ。

その循環の中で、私たちは自分を見つけ続けている。

🌤️「誰かの栄光に照らされながら、自分の光を灯す。」

それが、この小さな物語の、そして私たちの生き方の続きです。

注意補足

本記事は、信頼できる一次研究・公的辞典等をもとに作成しましたが、作者個人が調べ得た範囲での整理です。他の解釈もあり得ますし、研究の進展で見解が更新される可能性があります。

🧭 本記事のスタンス

「これが唯一の正解」ではなく、自分で興味を持ち、確かめていくための入口です。立場の異なる視点も、ぜひあわせて大切にしてください。

もしこの「栄光浴」の光に少しでも心が照らされたなら——

その温もりの先にある、本や研究の世界へも足を伸ばしてみてください。

きっと、あなたの中で新しい“光の意味”が、もう一度やさしく灯りはじめます。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうか今日も、誰かの光をやさしく浴びながら、あなた自身の「栄光浴」を生きてください。

コメント