“誤り”が人をつなぎ、正しさを育てる――ネットの中に眠る“訂正したい本能”の心理と知恵」

“わざと間違えると正解が集まる?”──『カニンガムの法則』とは【SNS・掲示板の不思議現象】

インターネットの世界には、ちょっとした“ある不思議”があります。

たとえば――Wikipediaなどの情報サイトで、ほんの少し違った内容が書かれていると、まるで合図のように誰かが現れて、すぐに正確な情報へ書き換える。

そのスピードと正確さに、「どうして、こんなにも早く?」と驚いたことはありませんか?

まるで“間違い”が人の心を動かすスイッチのように、

気づけば多くの人が集まり、ひとつの真実を形づくっていく。

──いったい、なぜこんな現象が起きるのでしょうか?

その背後には、インターネットならではの心理が隠されているのです。

3秒で分かる結論

結論: ネットで正しい答えを得たければ、質問よりも「誤り」は人を動かしやすい。 ——これを『カニンガムの法則』と呼びます。

小学生にもスッキリ

まちがいを見ると、人は「ちがうよ」と教えたくなります。

だから、だれも答えないしつもんより、まちがいにはすばやく反応があつまることがあるのです。これが『カニンガムの法則』です。

“わざと間違えると正解が集まる?”

──カニンガムの法則とは【SNS・掲示板の不思議現象】

キャッチフレーズ風・よくある疑問

- 「“わざと間違えると正解が集まる”とはどうして?(法則とは?)」

- 「なぜ“未回答の質問”より、“目の前の誤り”のほうが直されやすいの?」

- 「本当に“間違いを書けばいい”の?安全に使うコツは?」

- 「この名前は誰が付けたの?元の人は賛成しているの?」(※命名の広まりはマクギーディ、本人は“誤用だ”と釘刺し)

1. 今回の現象とは?

このようなことはありませんか?

- SNSで理系ネタをうっかり取り違えて投稿 → すぐ専門家が現れ、図解や論文リンクまで付けて全力で訂正。

- 職場のSlackで“仮の手順”を置いたら → チームメイトが差分コメントで細かく直してくれた。

- Q&Aサイトで“たぶんAです”と書いたら → 「正しくはBです。出典は△△」と根拠つきで返ってきた。

- 掲示板で“この歴史年号は◯年”と断言 → すぐに「×年が正しい」と史料リンクが並ぶ。

このような現象、実は名前があります。

“どうして間違いにだけ反応が集まりやすいのか”…一緒に探っていきましょう。

この記事を読むメリット

- 正確な情報へ最短で近づく投稿術が分かる

- 逆効果を招かないための注意点と倫理が分かる

- 学校・仕事・趣味コミュニティで使える具体的な言い回しテンプレを持ち帰れる

2. 疑問が浮かんだ物語

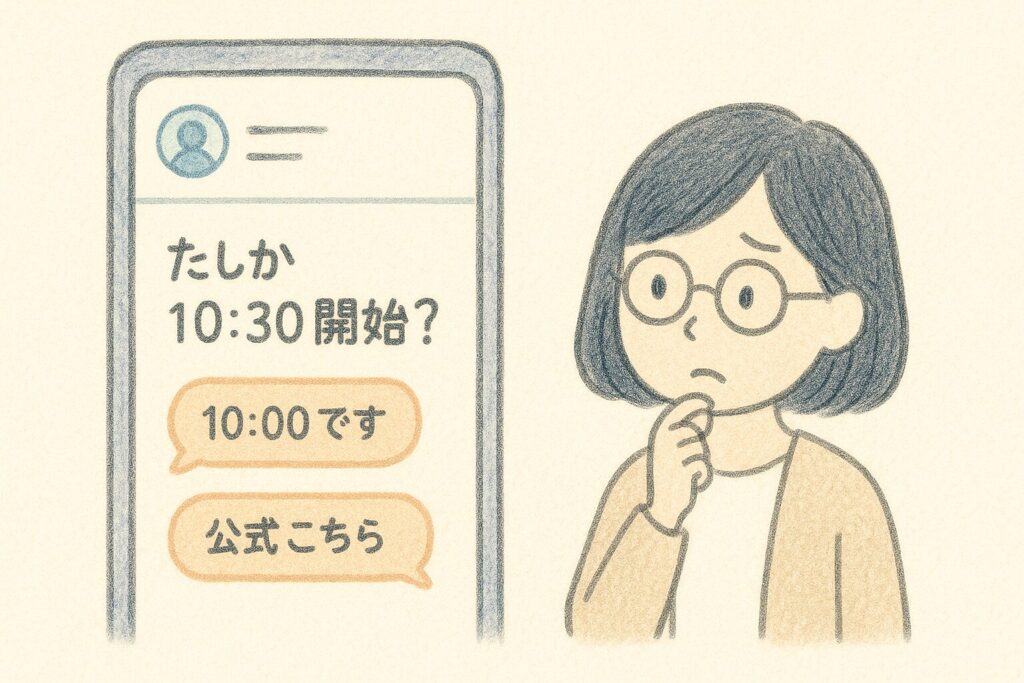

日曜の夕方、買い物袋を片手に帰宅したミナさんは、地域フォーラムのアプリを開きました。

来週の清掃イベントの集合時間を思い出そうとしながら、

「たしか10:30開始でしたよね?」と投稿します。

数分もしないうちに、スマホが震えました。

「違います、10:00開始です」「公式サイトはこちら」「会場の入口も変わってますよ!」

気づけばコメント欄には、地図や写真つきの返信がずらり。

ミナさんは驚きました。

前に「どこで集合ですか?」と質問だけをしたときは、誰も答えてくれなかったのに、

今回はあっという間に正確な情報が集まってきたのです。

画面を見つめながら、ミナさんの心の中に小さなモヤモヤが生まれます。

「(どうしてだろう? 間違って書いたときのほうが、みんな優しく教えてくれるなんて…)」

「(偶然かな? それとも、人が“間違い”を見つけるとつい正したくなるのかな)」

「(もしそうなら、ネットってちょっと不思議な仕組みで動いてる気がする)」

ほんの一言の投稿が、たくさんの人の行動を呼び起こす。

その不思議な現象の理由を知りたくて、

ミナさんはフォーラムを閉じる指を止めました。

――いったい、どうして“少し違う投稿”には、

こんなにも素早く反応が集まるのでしょうか?

その答えを探しに、次へ →

3. すぐに分かる結論

お答えします。

今回の不思議な現象には、きちんと名前があります。

それが——『カニンガムの法則』です。

「インターネットで正しい答えを得る最良の方法は、質問することではなく“間違った答えを書くこと”である」

という、ネット上で観察される興味深い“法則”です。

人は誰しも、自分の知っている知識が間違って扱われているのを見ると、

**「訂正したい」「教えてあげたい」**という気持ちが働きます。

この心理が、質問よりも“誤りのある投稿”に反応を集めやすくしているのです。

1・2の疑問への即答

- なぜ反応が集まる?

→ 「質問」は考える負担が大きいのに対し、「誤り」はすぐに指摘できるため、参加しやすい。 - 偶然なの?

→ いいえ。これは長年のネット文化で繰り返し見られた現象で、経験則として名前がつけられたものです。

ただし、誤解してはいけません。

「わざと間違いを書く」ことを勧めているわけではありません。

この法則の名のもとになった人物、ウォード・カニンガム氏は、

「その解釈は誤りだ」と明確に否定しています。

安全で有意義に活かすには、

「仮説+出典+訂正歓迎」という誠実な形が理想です。

“間違いが正しさを呼び寄せる”——まるでネットの海で交わされる知識の逆転現象のようです。

もしあなたも、この不思議な現象のしくみや名前の由来、

そして安全に使う方法をもっと深く知りたくなったならば──

この先の段落で、一緒にその秘密を学んでいきましょう。

4. 『カニンガムの法則』とは?

『カニンガムの法則』とは、

「インターネットで正しい答えを得る最良の方法は、質問することではなく“間違った答えを書くこと”である」

という、ネット特有の現象を表す観察則です。

人は、間違いを見ると**「正したい」という気持ちが自然に働きます。

質問に答えるよりも、間違いを直すほうが即行動しやすい**のです。

この現象を観察したのが、

Wikiの生みの親であるウォード・カニンガム氏。

ただし、この「法則」という名前を広めたのは元インテル副社長のスティーブン・マクギーディ氏であり、

本人は「自分が名付けたわけではない」と語っています。

🧩 つまりこの法則は、ネットの“集合知”が動く瞬間を切り取ったような現象なのです。

5. なぜ注目されるのか?

背景と重要性

この法則が注目される理由は、人間心理とネット文化の交差点にあります。

- 心理学的背景

人は「自分の知識を正しく伝えたい」「誤りを放置したくない」と感じる生き物。

これは“自己効力感”や“社会的承認欲求”と呼ばれる心理の表れです。

ネットではそれが、コメントやリプライという形で顕著に現れます。 - ネット文化的背景

初期の掲示板やWiki文化は、「間違い→訂正→正確化」という流れで進化してきました。

特にWikipediaはその象徴。誤りが投稿されると、数分で修正されるのが日常です。

このように、“誤り”が人を集め、正解を引き出す仕組みが自然と形成されているのです。

6. 実生活での応用例

この法則は、使い方を工夫すれば知識を集める力に変えられます。

- 勉強や仕事で

自分の理解を「これで合ってるかな?」と仮説+出典を添えて投稿すると、

有識者が自然に補足や訂正をしてくれる。

“間違いを書く”のではなく、“確認をお願いする形”で使うのがコツです。 - チームでの情報共有

Slackやノートに「手順案(要確認)」と書いておくと、

メンバーがレビュー感覚で修正してくれる。

まさに「安全なカニンガム法則」活用法です。

7. 注意点・誤解されやすい点

カニンガムの法則は一見ユーモラスな言葉ですが、誤解したまま実践すると危険な結果を招くことがあります。

ここでは、この法則にまつわる「勘違い」や「危うい使い方」を整理し、安全に活かすための考え方を紹介します。

✦ 1. 「わざと間違える」は法則の本意ではない

まず最も多い誤解が、

「正しい答えを得るためには、わざと間違いを書けばいい」

という短絡的な解釈です。

これは明確に誤りです。

この名前の由来となった人物、ウォード・カニンガム自身が「私はそんなことは言っていない」と発言しており、

この“法則”という表現を広めたスティーブン・マクギーディの言葉が独り歩きした経緯があります。

つまり、名付けた人と本人の意図は別なのです。

🗣️ カニンガム本人の主張:

「誤情報をわざと流すことは、ネットの信頼性を損なう。

本来のWikiの精神は“正確さと協力”にある。」

そのため、“わざと間違いを書く”という行為は、

本人の思想とも真逆の方向に進む危険な誤用です。

✦ 2. 誤情報は「遊び」では済まない

医療・政治・防災などの分野では、

誤情報ひとつが人命や社会的混乱を招く可能性があります。

軽い冗談のつもりでも、ネットでは拡散が制御できないため、

「釣り」や「ジョーク投稿」は信用を失う原因になります。

また、AI生成情報が増える現代では、

“意図的な誤情報”はますます危険性を増しています。

一度拡散された誤りは、訂正よりも長く残ることが多く、

「デマが先に届き、真実が追いつけない」という現象が頻発しています。

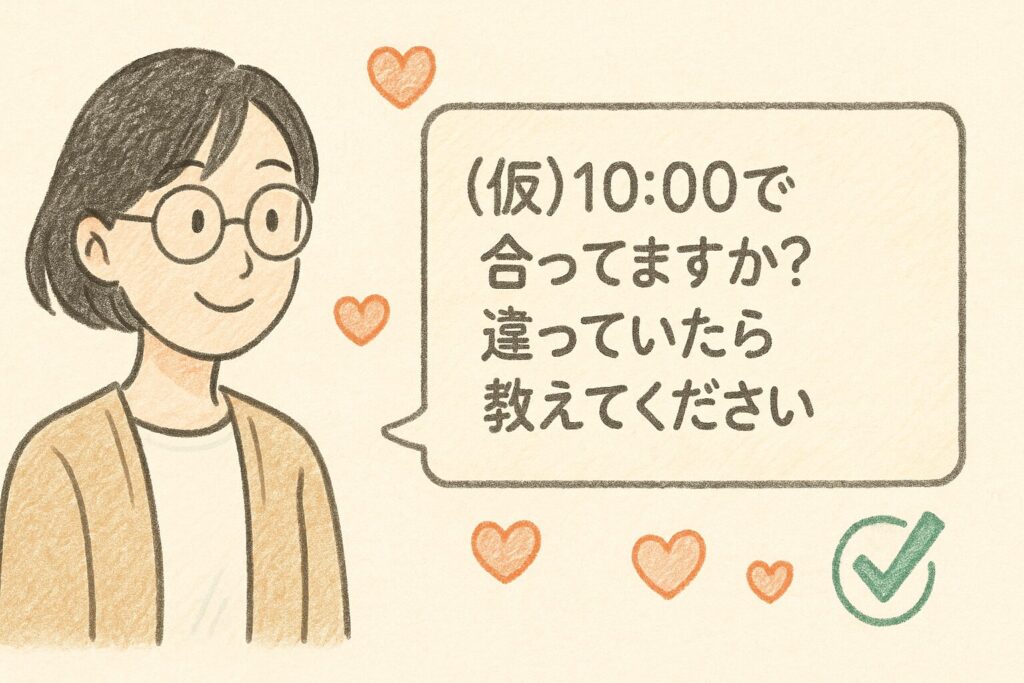

✦ 3. 誤解を防ぐための3つの姿勢

この法則を安全に、そして誠実に活かすためのポイントは次の3つです。

- 「仮説」と明記する

→ 「こうだと思いますが、違っていたら教えてください」と書くだけで、意図が“誠実”に伝わります。 - 「出典」を添える

→ 信頼できる情報源を示すことで、会話の土台を明確にできます。

出典がある投稿は、訂正も冷静に行われやすくなります。 - 「敬意」を忘れない

→ 指摘されたときに素直に感謝を伝えると、対話が学びの場に変わります。

“正す”よりも“正し合う”姿勢を持つことが、ネットでの信頼を築く第一歩です。

✦ 4. 危険な考え方を回避するために

- 「反応を得るために間違える」 → ✖️(信頼を失います)

- 「反応を得るために仮説を示す」 → ◎(健全な知識共有につながります)

- 「議論を盛り上げるために挑発する」 → ✖️(対立や炎上を招くリスク)

- 「意見を広げるために質問で開く」 → ◎(誤りではなく、探求心を刺激する形)

✦ 5. “誠実な使い方”こそ本当のカニンガム流

カニンガムの法則の核心は、

**「人が互いに知識を正し合う仕組み」**を示した点にあります。

つまり、「誤り」を利用するのではなく、

「誤りを受け入れ、修正し合う」――その文化こそが、

この法則の“正しい使い方”なのです。

誤情報を出す勇気ではなく、誤りを直す謙虚さを持つこと。

それが、インターネットをより良い知の場にするための第一歩なのです。

8. おまけコラム

──「似ているけど、ちょっと違う」ネットの“法則”で深掘り

同じ“ネットで起きがちな現象”でも、角度を変えると別のルールが見えてきます。

ここではカニンガムの法則と混同しやすい・一緒に語られやすい現象を対比で理解し、実践のヒントを足します。

① 「消そうとすると、かえって拡散」――ストライサンド効果

情報を隠す・消すほど、人々が余計に知りたくなり拡散する現象。

バーブラ・ストライサンドが自宅写真の削除を求めた結果、かえって注目が集まった事例が語源として有名です。**“誤りを出すと直される”カニンガムとはベクトルが逆ですが、どちらも人の心理的反発(Reactance)**が引き金になる点は共通しています。

使い分けのコツ:

カニンガム=「開く(仮説を示し訂正を歓迎)」

ストライサンド=「閉じる(隠す・押さえ込む)」と逆効果になりがち

② 「? で終わる見出しは“NO”で答えられがち」――ベタリッジの見出し法則

“断定できないときほど疑問形の見出しが使われる”というメディアの経験則。

質問の形は責任回避に働くため、読者の信頼を損なうことも。

結論を先に提示→本文で裏づけという本記事の構成は、この落とし穴を回避するための編集テクです。

③ 「反証コストは10倍」――ブランドリーニの法則(でたらめの非対称性)

誤情報を打ち消すには、作るよりも桁違いの労力が要るというインターネット格言。

“わざと間違える”運用が危険な理由は、ここにもあります。修正の手間は常に重いからです。

④ 「人は“大事な議題”より“分かりやすい小ネタ”をいじりがち」――トリビアの法則(バイクシェディング)

難題よりも語りやすい些末に議論が集中する傾向。

誤り指摘が枝葉に偏るのはこの現象の影響も。

目的(何を正したいか)を提示するだけで、議論が本筋に戻りやすくなります。

⑤ 由来をもう一歩だけ正確に

“誰が名付けたの?”という疑問への補足です。

ウォード・カニンガムの名を冠して広めたのはスティーブン・マクギーディ(NYTブログのコメントが拡散源)。

一方で当のウォードは**「自分は“間違いを書け”とは勧めていない」とミスリードを明言**しています。

“名付けの広まり”と“本人の立場”を分けて理解するのがポイント。

実践ミニガイド:安全に“集まる知恵”を引き出す言い回し

- 仮説+出典+訂正歓迎

- 例:「(仮説)◯◯はAだと理解しました(出典:□□)。違っていたら教えてください」

- 期待する訂正の範囲を明示

- 例:「用語の使い分けだけ確認したいです」「数値ソースの信ぴょう性を見てほしいです」

- 更新ログを残す

- 例:「※ご指摘により◯月◯日修正。初出の誤りは取り消し線で残します」

こうした**“開く姿勢”が、カニンガムの“良い面”を引き出し、

ストライサンド・ブランドリーニ的な負の連鎖**(隠す→炎上、誤り→訂正コスト爆増)を避ける鍵になります。

ちょい深掘りのまとめ

- カニンガムの法則:誤り→訂正が集まる(ただし“わざと誤る”は不可)。

- ストライサンド効果:抑える→拡散(隠すほど広がる)。

- ベタリッジの法則:疑問形見出しは信頼低下のリスク。

- ブランドリーニの法則:反証コストは大きい=軽率な誤り投稿は割に合わない。

- トリビアの法則:議論は些末に流れがち→目的を掲げて主題に戻す。

ひとことで言うなら:

「開いて、示して、直し合う。 隠さず、釣らず、煽らない。」

これが“集合知”と上手につき合うための、最短ルートです。

9. まとめ・考察

カニンガムの法則は、

“人の中に眠る 「訂正したい本能」 が、誤りをきっかけに目を覚ます現象” といえます。

つまり、誤りは単なる失敗ではなく、知識を磨き合うための触媒でもあるのです。

情報が溢れる時代、私たちはつい「正しさ」を競い合ってしまいがちですが、

本当に大切なのは、間違いを共有できる勇気と直すことを恐れない姿勢。

その往復の中で、情報はより正確に、より人間らしく成長していきます。

✦ 高尚な考察

この法則は、ネット時代の「集合知」が持つ倫理観を象徴しています。

個人の“誤り”が、他者の“修正”によって進化する――。

これは、知識を一人で抱え込む時代から、共に育てる時代へと変わったことを示す哲学的現象でもあります。

“間違い”さえも受け入れる寛容さが、社会の知を前に進めるのです。

✦ ユニークな考察

もしカニンガムの法則を日常生活に置き換えるなら、

たとえば友人との会話で「え、それ違うよ」と言われたとき――

それは“恥”ではなく、“知識が磨かれる瞬間”です。

もしかすると、**「ちょっと間違える勇気」**こそが、

人と人をつなぐ最強のコミュニケーションスキルなのかもしれません。

このような体験談はありませんか?

たとえばSNSで「これ、こうだった気がする」と投稿したら、

意外にも多くの人が反応して、気づけば本当の情報が集まってきた――

そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。

あるいは、仕事や勉強の場で「間違えて恥ずかしかった」ことが、

結果的に周囲の助言を引き出し、自分の理解を深めるきっかけになったり。

**“誤りが繋ぐ縁”**は、思っているよりもずっと多いのです。

💡 あなたなら、この法則をどう活かしますか?

わざとではなく、誠実に。

それでも勇気をもって「これで合ってるかな?」と声を出せば、

誰かがあなたの言葉に“正しさ”を重ねてくれるはずです。

――この先は、興味に合わせてもう一歩深く。

「カニンガムの法則」をきっかけに、

人の心理・ネット文化・そして言葉の力を自分の言葉で語れるようにする応用編へと進みましょう。

“誤り”が“学び”へ変わる、その仕組みを知ることで、

あなた自身の発言力・説得力・情報リテラシーがさらに磨かれます。

10. 応用編

──「誤り」から生まれる学びのデザイン

カニンガムの法則は、単なるネット現象ではありません。

これは、人が学ぶときの自然な構造を表しています。

人は「正解」よりも、「誤り」を通して理解を深める――。

教育心理学でもこれは「誤り学習(Error-based Learning)」と呼ばれ、

実際に脳科学でも“間違いに気づいたとき”こそ記憶の定着率が高まることが分かっています。

✦ SNS時代の“知識共有力”を高める3つのステップ

- 自分の考えを「仮説」として発信する

→ 「これはこうだと思うけれど、どう思いますか?」という形で開かれた投稿にする。 - 反応を“攻撃”ではなく“共同編集”と見る

→ 指摘を受けたら、「ありがとう」を返すことで対話が深まる。 - 更新する姿勢を見せる

→ 「ご指摘で修正しました」と一言添えるだけで、信頼が生まれる。

これこそが、“誤りを怖れずに知を育てる文化”です。

✦ 言葉の力を取り戻す

ネットでは発言が一瞬で広がる分、

「間違えないこと」ばかりが重視されがちです。

しかし、間違いを共有できる環境こそ、本当の知性の土壌。

「カニンガムの法則」を理解したあなたは、

単に“反応を得る人”ではなく、対話を生み出す人になれます。

🪶 まとめ:言葉は完成品ではなく、つながりの種。

誤りを恐れず、学びの対話をデザインする。

それが、知識を更新し続ける時代の“新しい発信者”のあり方です。

次に発するあなたの言葉が、

誰かの知識を動かし、誰かの考えを育てるきっかけになるかもしれません。

その最初の一言こそが、「あなた自身のカニンガムの法則」なのです。

よくある質問・深掘りQ&A:カニンガムの法則をもっと知る

Q1. 「カニンガムの法則」は本当に“法則”なんですか?

A. 科学的な定理ではなく、“ネット文化の経験則”です。

実験や統計で証明された現象というより、長年のオンライン交流の中で観察された心理的パターンを、後から「法則」と呼ぶようになったものです。

つまり「人の行動傾向」を示す“ネット文化的ことわざ”のような存在です。

Q2. 「わざと間違える」と本当に正解が集まりますか?

A. たしかに反応は得られやすくなりますが、“信頼”は失います。

重要なのは「誤りを装うこと」ではなく、「誤りを恐れない姿勢」です。

誠実に「これで合ってるかな?」と仮説を示すだけで、人の“訂正本能”を自然に呼び起こせます。

Q3. SNSで安全に活かすにはどうすればいいですか?

A. 投稿前に3つを意識しましょう:

1️⃣ 仮説であることを明示(例:「こう理解していますが、違っていたら教えてください」)

2️⃣ 出典を添える(例:「参考:〇〇省公式サイト」)

3️⃣ 訂正を歓迎する姿勢を見せる(例:「補足ありがとうございます!」)

この3つがあるだけで、あなたの投稿は「信頼される情報発信」に変わります。

Q4. カニンガムの法則とWikipediaは関係あるの?

A. 深く関係しています。

Wikipediaの文化はまさに「誤り→訂正→正確化」という流れの上に成り立っています。

創設者ウォード・カニンガム自身がWiki思想を提唱した人物であり、この法則の精神的なルーツは“みんなで正す文化”にあります。

Q5. 現実社会でも応用できますか?

A. はい。職場・学校・家庭どこでも役立ちます。

たとえば「これってこうだったかな?」と声を出すだけで、誰かの知識が補われ、チームの理解が深まります。

間違いを恐れず「開く発言」をすることは、対話力・協働力を高める最良の方法です。

Q6. “誤情報社会”の今、この法則をどう使えばいい?

A. “誤りを広める”ためではなく、“誤りを減らす”ために使うこと。

SNSで見かけた誤情報を、「攻撃」ではなく「共有の修正」として指摘できる人が増えれば、ネット全体の質は確実に上がります。

それこそが“誠実なカニンガム流”です。

Q7. 子どもにも教えられますか?

A. もちろんです。

「間違いは恥ずかしいことじゃない」「間違いを直すってカッコいいこと」と伝えるだけで、子どもの学びの姿勢が変わります。

まさに“誤りを育てる教育”の第一歩です。

11.更に学びたい人へ

おすすめ書籍紹介

初学者・小学生高学年にもおすすめ

『これだけは知っておこう! 情報リテラシー(改訂第5版)』

著者・編集:noa出版

本の特徴:AI・データサイエンス時代を踏まえた“情報の扱い方”の基礎を、やさしい言葉と図で体系化。学校教材としても使いやすい構成です。

おすすめ理由:まずは「検索・出典・著作権・セキュリティ」の基本を押さえたい人に最適。**家族学習や小学生高学年〜**にも対応できる平易さ。

中級者向け(日本の実例で学ぶ)

『ファクトチェック最前線 ― フェイクニュースに翻弄されない社会を目指して』

著者:立岩陽一郎

本の特徴:元NHK記者で、日本のファクトチェックの草分けによる実践リポート。国内選挙の検証事例や、チェック手順・ルールを丁寧に解説。

おすすめ理由:“どう直すか・どう検証するか”の実務プロセスが具体的。SNS時代に誤情報へ向き合う作法を、国内事例で掴みたい人に。

全体におすすめ(物語で集合知を理解)

『ウィキペディア・レボリューション:世界最大の百科事典はいかにして生まれたか(ハヤカワ新書juice 005)』

著者:アンドリュー・リー(Andrew Lih)/訳:千葉敏生

本の特徴:ウィキペディア誕生から国際化・荒らし対策・コミュニティ運営までのドラマを一次取材で描く。

おすすめ理由:カニンガムの法則の背景にある**“開かれた編集文化”**を、読み物としてスッと理解できる。

発展・プロ志向(原典で思想と運用を深掘り)

『Wiki Way ― コラボレーションツールWiki』

著者:Bo Leuf/Ward Cunningham/訳:yomoyomo

本の特徴:Wiki思想と実装、運用設計、コミュニティ運営の**“原典”。全453ページの厚みで、協働編集の技術と哲学を網羅。

おすすめ理由:情報共有の設計者・管理者**を目指す人に。Wiki文化の核心に触れることで、“誤りを直し合う仕組み”を設計目線で理解できます。Amazon・公式サポートページで日本語版の実在を確認。

まずは**入門(情報リテラシー)→事例(ファクトチェック)→全体像(Wikipediaの歴史)→原典(Wiki Way)**の順で読むと、

今日から実践できる“正しさの育て方”が、段階的に身につきます。

疑問の解決した物語

数日後の夜。

仕事を終えたミナさんは、あの日の出来事を思い出しながら、静かな部屋でスマホを開きました。

検索窓には――「カニンガムの法則」。

記事を読み進めるうちに、彼女の頭の中で点と点がつながっていきます。

「そうか……“間違い”を見ると、人は直したくなるんだ」

「だから、質問だけよりも、あのときの“少し違う投稿”のほうが早く反応が集まったんだ」

ミナさんは画面を見つめながら小さく笑いました。

「誰かが正してくれるのは、悪いことじゃない。

でも、わざと間違えるのはちょっと違う。

“誤りを恐れず、正し合う”――それが本当のネットのいいところかも」

その夜、ミナさんは次の清掃イベントの投稿文を打ち込みました。

「今回の開始時間は10:00で合ってますか? 公式情報を確認しながらまとめてみました。もし違っていたら教えてくださいね。」

投稿ボタンを押すと、すぐに「ありがとう」「正確です!」といった反応が並びました。

彼女の中で、あの不思議な現象はもう“謎”ではなく、人と人がつながる仕組みのひとつとして理解に変わっていました。

最後にミナさんは、ふとつぶやきました。

「間違いは、学びの入り口なんだね。」

そして画面を閉じる前に、自分自身へ問いかけます。

「次に誰かの誤りを見つけたとき、私はどんな言葉で“正しさ”を届けよう?」

──それは、ミナさんだけでなく、この記事を読んだ私たち一人ひとりへの宿題でもあるのです。

文章の締めとして

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

私たちはいつも、完璧な正解ではなく、言葉を育てる旅の途中にいます。

小さな誤りは、だれかの優しさや知恵を引き寄せ、

やがて一枚の地図のように――正しさへ続く道筋を描いてくれます。

どうか、次の一言を恐れずに。

ただ、誰かの一言を急がずに。

「仮説+出典+敬意」をそっと添えれば、

あなたの発信は、今日もどこかでだれかの学びを照らします。

インターネットは遠い海のようでいて、

実はすぐそばの人と人をつなぐやわらかな橋です。

その橋をわたるときは、踏みしめる足音が静かに響くように――。

正し合うよろこびを胸に、また明日、言葉を交わしていきましょう。

注意補足

本記事は、信頼できる情報源を基に執筆しましたが、

作者個人が調べられる範囲での整理です。

異なる見解も存在し、研究や文化的文脈の理解が進むことで解釈が更新される可能性があります。

この小さな“誤りの物語”があなたの中に何かを灯したなら――

どうかその光の先へ。正しさを探す旅は、ここで終わりではなく、

あなた自身の「カニンガムの法則」を紡ぎ出す始まりなのです。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

それでは――

“誤りが、正しさを導く道しるべになる”――それが、私たちの時代のカニンガムの法則です。

コメント