『雁行(がんこう)』とは?鳥がV字で飛ぶ“ナゾ”を、今日すぐわかる答えから深掘り解説まで

鳥はなぜV字で飛ぶの?――『雁行(がんこう)』の理由・仕組みをやさしく解説

朝の通勤中、電車の窓の外。

薄い雲の向こうにV字の鳥の列がスーッと進んでいきます。

「いつもVになるのは、どうしてだろう?」

——気づいた瞬間、ちょっと胸が高鳴ります。

3秒で分かる結論

雁行(がんこう)=雁などの鳥がつくるV字の隊形です。

理由:省エネ。前の鳥の翼端が生む上向きの空気に斜めうしろの鳥が乗ることで、少ない力で長く飛べます。先頭は交代することが多いです。

ミニFAQ

Q1. 鳥はなぜV字で飛ぶの?

A. 前の鳥の翼が作る上向きの空気(アップウォッシュ)を斜めうしろでもらって省エネに飛ぶためです。先頭は交代します。

Q2. どの鳥でもV字?

A. **大型の水鳥(ガン・ハクチョウ・ペリカンなど)**で典型です。小型の群れは別の形も多いです。

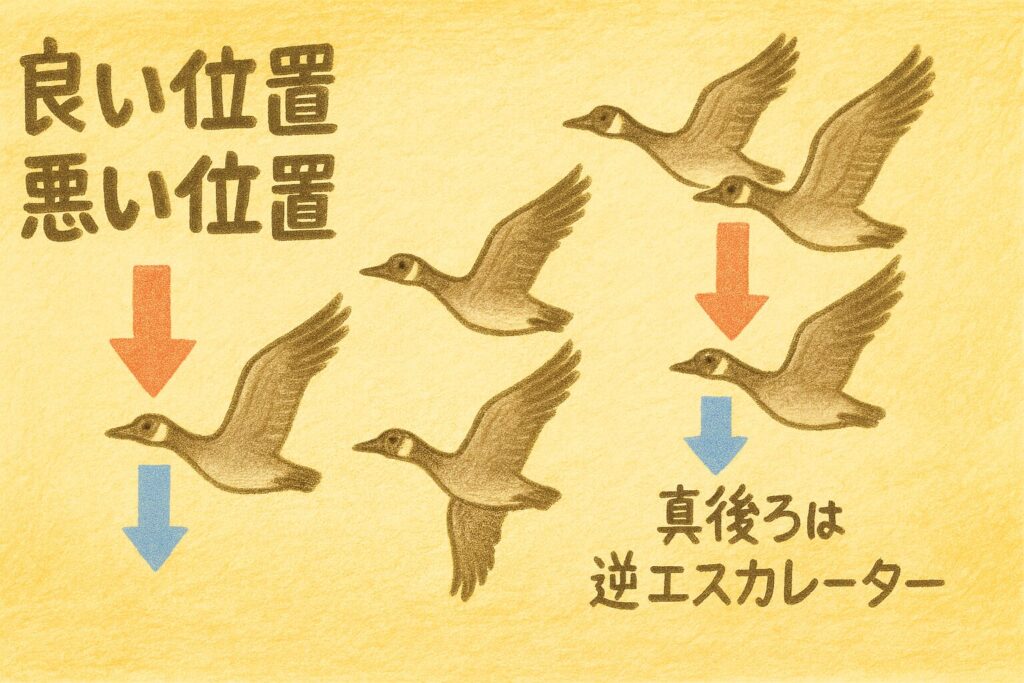

Q3. 真後ろに並ばないのはなぜ?

A. 下降流(ダウンウォッシュ)を受けやすく不利だからです。少し横にずれて並びます。

Q4. 二重Vや角度の変化は?

A. 風向・速度・間隔に合わせて飛びやすい配置を探している動きです。合流・分割でも起きます。

Q5. “羽ばたきのタイミングを合わせる”って本当?

A. 位置取りと合わせてタイミング(位相)を調整する様子が野外計測で報告されています。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ風Q(“〜とはどうして?”)

- 「雁行(がんこう)とは、どうして“V字”になるの?」

- 「先頭が入れ替わるのは、どうして?」

- 「Vの角度や列の長さが変わるのは、どうして?」

- 「二重V(Wみたい)になるのは、どうして?」

- 「秋〜冬に見かけるのは、どうして?」

あるあるの状況

- 夕焼けの空にくっきりV字が見えて、ついスマホで撮影した。

- 先頭の鳥がスッと別の鳥に交代した瞬間を見た。

- Vの角度が開いたり閉じたりして、形がゆらぐのに気づいた。

- 二つのVが並走して、やがて一つに合流したのを見た。

- 今年は去年より少し早い時期に見かけた気がする——**地域や気候で違う?**と思った。

この記事を読むメリット

- 子どもや同僚に**「なぜV字?」を1分で説明**できる。

- チームの仕事術(先頭交代・負担分散)のヒントになる。

- 自転車やランニングの“風の使い方”に応用できる。

- 次に空を見上げたとき、科学の目で楽しめる。

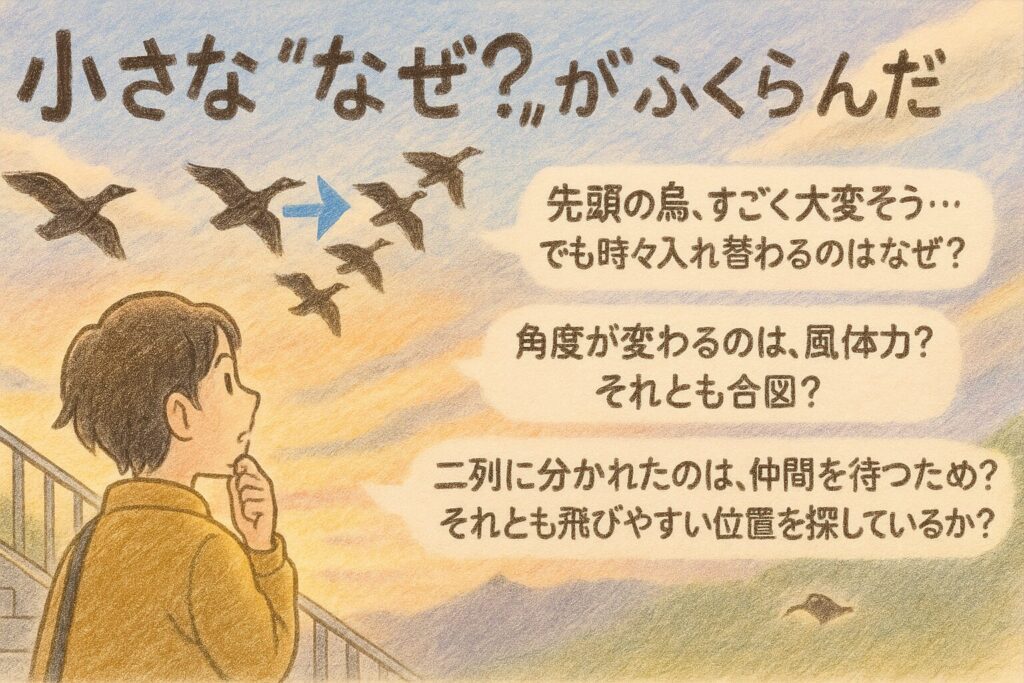

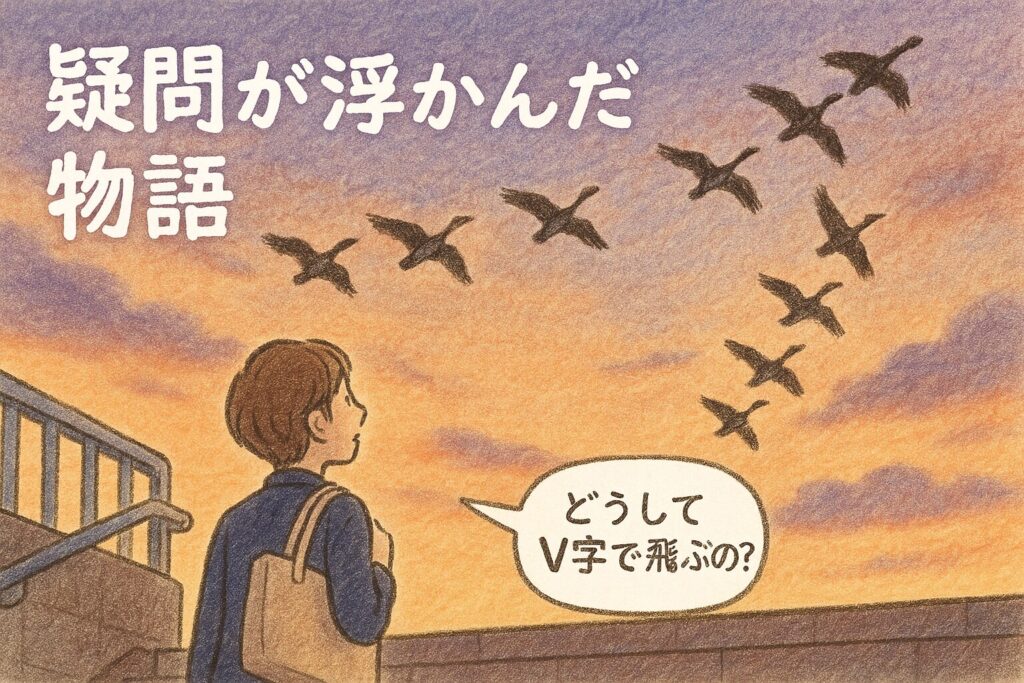

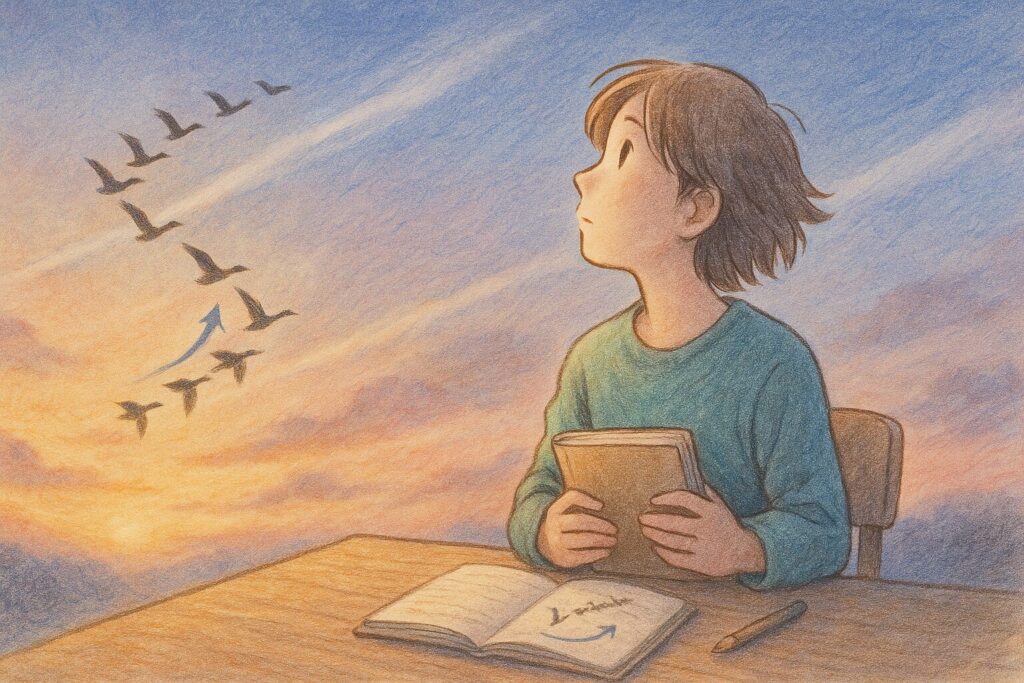

疑問が浮かんだ物語

会社員のアキは、駅の階段を上がったところで立ち止まりました。

V字の影が、うすい雲を切り裂くように進んでいます。

「どうしてVなんだろう。たまたま? それとも意味がある?」

気づくと、胸の中で**小さな“なぜ?”**がふくらんでいました。

「先頭の鳥、すごく大変そう…でも時々入れ替わるのはなぜ?」

「角度が変わるのは、風? 体力? それとも合図?」

「二列に分かれたのは、仲間を待つため? それとも飛びやすい位置を探しているのかな?」

——謎を解きたい。

アキは、もう一度空を見上げます。あのV字には、必ず理由があるはず。

その理由を、今からいっしょに探しにいきましょう。

3. すぐに分かる結論

お答えします。

この現象は『雁行(がんこう)』と呼ばれます。

V字になるのは、前の鳥の翼が作る上向きの空気(アップウォッシュ)に斜めうしろの鳥が入り、空気の“追い風のおすそ分け”をもらって省エネで飛ぶためです。

先頭が交代するのは、負担を分け合うため。角度や列の長さが変わるのは、風や速度、個体間の間隔調整など、飛びやすい“最適な配置”を探して動いているから、と考えられています。二重Vは群れの合流・分割や混雑回避**の動きとしてよく見られます。

噛み砕いていうなら

——自転車で向かい風のとき、先頭のすぐ後ろがラクなのと同じ仕組みです。

鳥たちは**風の“見えない帯”**をきちんと使って、長距離を上手に飛んでいるのです。

このあとで、「なぜ“斜めうしろ”がラクなのか」「羽ばたきのタイミングまで合わせるって本当?」「先頭はどれくらいで交代?」といった科学の中身を、図解イメージとともにわかりやすく深掘りします。

もし今、V字の意味と省エネのイメージが少しつかめたなら——次の段落で具体的な理屈をいっしょに見ていきましょう。**雁行の“風の設計図”**を、やさしく解読します。

付記

- 「V字は“風のレール”——翼端がつくる上向きの帯を追う旅」

- 「先頭のバトンリレー——疲れを広く分散して遠くまで」

- 「角度が変わる理由——速度×風向×間隔のベストバランスを探す」

見えない風の帯を、ぴたりと“つかむ”ように進むV字の列。

名前は雁行(がんこう)。では、その定義と科学を、ここから正確にほどいていきます。

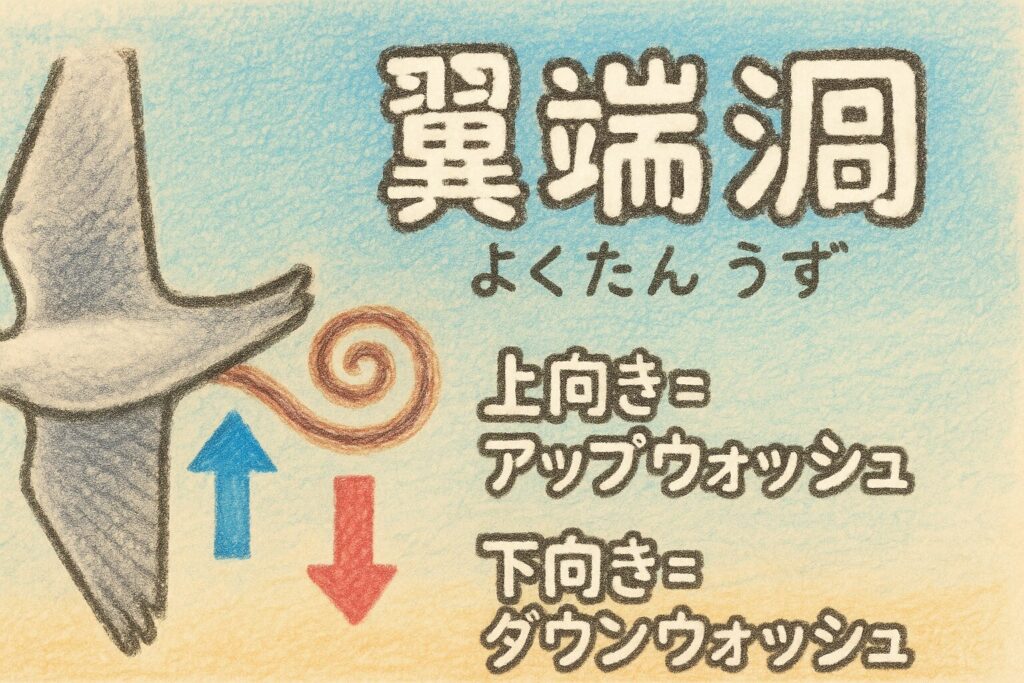

キーワードは、翼端渦(よくたんうず)/アップウォッシュ(上向き流)/**ダウンウォッシュ(下降流)**です。

『雁行(がんこう)』とは?

基本の定義

雁行(がんこう)とは、ガン類(雁:がん/カモ科)などがとるV字や鉤形(かぎがた)の編隊飛行のことです。日本語では古くから使われ、俳句の季語「雁」「雁行」「雁渡(かりわた)る」などにも見られます。

空で起こっていること(用語に読み+一言定義)

- 翼端渦(よくたんうず):翼の端で生まれる渦の帯。

この渦の外側上面に上向きの流れができ、そこに入ると少ない力で浮きやすい。 - アップウォッシュ(上向き流)/ダウンウォッシュ(下降流):

前の鳥の翼がつくる上向き/下向きの空気の流れ。上向きをもらえる位置がおいしい場所、下向きは避けたい場所。

(※「上向き流に“斜めうしろ”から入ると省エネ」は、Nature 2014で実測されています。) - 位相(いそう)同期:羽ばたきのタイミング合わせ。

上向きを最大限に“拾い”、下降は避けるように同位相/反位相を使い分けていることが、GPS+加速度ロガーで確かめられました(被験種:ホオアカトキ)。

研究のハイライト(「誰が・どう示したか」)

- 理論の出発点:

Lissaman & Shollenberger(1970, Science)

編隊飛行の空力モデルを提示し、25羽なら単独飛行比で航続距離が約70%伸び得ると理論的上限を示しました。先頭が必ず一番不利とは限らないことも指摘。 - 実測のブレイクスルー:

Portugal ら(2014, Nature)

ホオアカトキにGPS+加速度を付けて追跡。「上向きを活用し、下降を避ける」位置取りに加え、羽ばたき位相を賢く同期させていることを初めて実証。 - 公平な“持ち回り”(互恵):

Voelkl ら(2015, PNAS)

先頭と後方の役割時間が釣り合うような**互恵的(リシプロカル)パターンを報告。「得の偏りを抑える」**行動が見えてきました。 - 生理学的な裏づけ:

Weimerskirch ら(2001, Nature)

モモイロペリカンで**心拍数(代謝の目安)**を計測し、編隊の省エネを示唆しました。

かみくだきメモ

数式や難解な流体力学の式を使わなくても、

「上向きの風に乗れる位置を全員で譲り合いながら使う」——これが雁行の骨格です。

定義と研究の“核”が見えました。

ではなぜそれが注目されるのか——どれほど効き目があるのか、そして社会や文化ではどう受け止められているかを見ていきます。

なぜ注目されるのか?

科学的な“効き目”(どれくらい得か)

- 理論値の期待:

古典モデルでは、編隊規模と配置が良ければ航続距離の大幅増が可能(例:25羽で約70%の上限推定)。※理論上限であり、実際の数値は風・間隔で変動します。 - 実測の中身:

上向きの流れを拾い、下降は避けるという位置取り+羽ばたき位相の最適化がGPS+加速度で確認されました。**「上向き活用&下降回避」**がポイントです。 - 生理指標の裏づけ:

心拍数の低下(=代謝コスト低下の目安)がペリカンで観察され、編隊での省エネを支持。 - 補足(最新動向):

種・条件によって利得が小さいと示す研究もあり、“いつでも大幅節約”ではない点は研究が継続中です。

協調と“公平設計”

- 先頭交代の互恵性:

有利な後方ポジションの“得”を独占しないよう、リーダー交代で負担を分け合う傾向が示されました(PNAS 2015)。

もう一つの利点(見失わないため)

- 視覚的な結束:

位置の把握・合図の伝達がしやすいという行動学的利点も、一般向け解説で整理されています。省エネ+視覚の両輪と考えると理解しやすいです。

社会・文化での受け止め

- 比喩としての“雁行”:

仕事や教育の現場では、「先頭交代で遠くへ」の比喩として広く紹介されます。

ただし、科学(空力・位相)と比喩(働き方)は切り分けて理解するのが賢明です。根拠の核はScience 1970/Nature 2014/PNAS 2015の一次研究です。 - 日本の季節感:

秋〜冬に渡来する雁の隊列は、季語として定着。文化の眼差しが、科学への入口にもなっています。

かみくだきメモ

雁行は、見えない空気の利得をみんなで譲り合う設計。

**“節約”ד公平”**だから、遠くまで行けるのです。

用語の“とっさの見直し”

雁行(がんこう):ガン類などがとるV字の編隊飛行。

翼端渦(よくたんうず):翼の端にできる渦の帯。外側上面に上向き流が生まれる。

アップウォッシュ:上向きの空気の流れ。もらえるとラク。

ダウンウォッシュ:下向きの空気の流れ。受けると不利。

位相(いそう)同期:羽ばたきのタイミング合わせ。上向きのピークを“拾う”ための工夫。

ここまでで定義と効き目、協調の中身が分かりました。

次は、実生活への応用(観察のコツ/チームへの転用)や誤解されやすい点へと進み、今日から役立つ視点に落とし込みます。

実生活への応用例

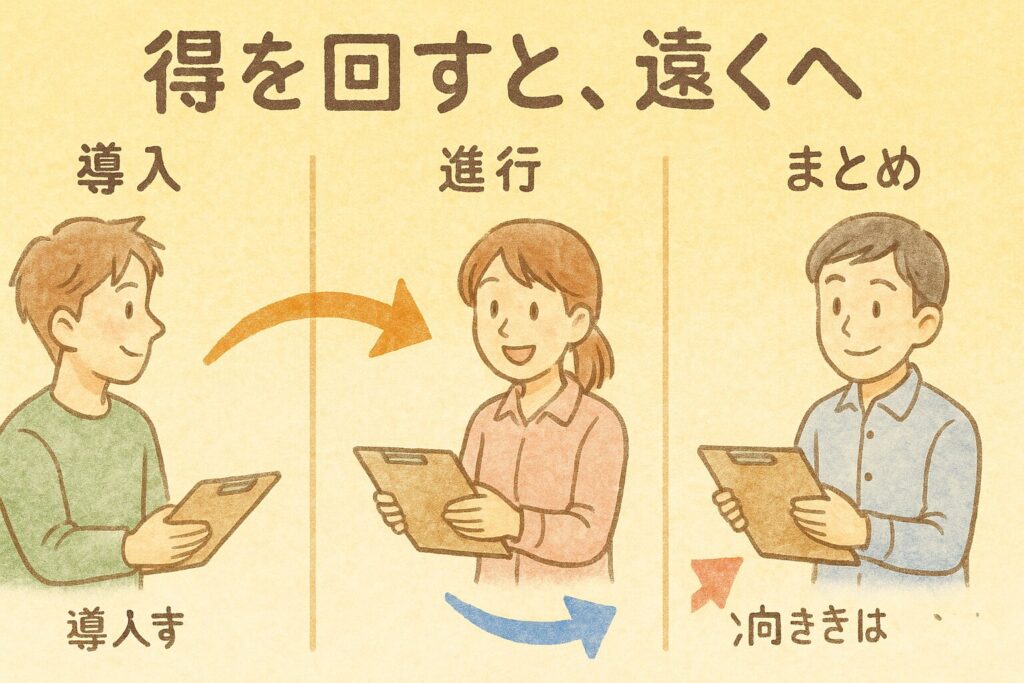

仕事のチーム(先頭交代=燃え尽き防止+公平)

- やること

企画・資料作成・会議進行・事後フォローなどの**「先頭役」をローテーションします。1つの会議内でも冒頭/中盤/終盤**でミニ交代を設計します。 - なぜ効くのか(科学のたとえ)

雁行では、**おいしい位置(アップウォッシュ側)**だけを独占せず、先頭を持ち回りにする“互恵(ごけい)”的行動が観察されています。得の偏りを抑え、群れ全体の移動効率を上げる発想です。 - メリット

燃え尽き防止/結束感/総合成果の底上げ。 - デメリットと対策

交代の曖昧さは不公平感につながります。交代タイミング(例:議題ごと・15分ごと)を明文化し、役割を見える化します。

自転車・ランニング(ドラフティング=空気抵抗の節約)

- やること

後方につく“ドラフティング”は安全距離を最優先。合図してから先頭交代し、風向に応じて列の角度と間隔を調整します。 - なぜ効くのか(根拠)

後方につくと抗力(ひっぱられる空気抵抗)が減るため、必要出力や消費エネルギーが下がることが、風洞実験や数値流体力学(CFD)で示されています。大規模ペロトンや小隊編成でも顕著な抗力低減が報告されています(条件依存)。 - メリット

省エネ→持久力温存/ペース安定。 - デメリットと対策

接触・転倒リスク(詰め過ぎ禁止)、無理な交代(事前合図)、交通法規・大会ルールの厳守。ドラフティングは効果が変動するため、無理をしない運用が前提です。

授業・親子の会話(見えない風を可視化)

- やること

夕方の空でV字を見つけたら、紙に**「前の翼」「上向き」「下向き」の矢印を描いて説明。室内ではうちわで手のひらに上向き/下向き**を感じてみます。 - なぜ効くのか(根拠)

野外計測で、鳥たちは上向きを活用し、下降を避けるように位置取り+羽ばたきの位相(いそう)を合わせていることが確認されています(北方のトキ:ホオアカトキ)。 - メリット

観察→仮説→検証のサイクルが身につきます。 - デメリットと対策

単純化しすぎて**「いつでも大得」**と思い込まないこと。風・間隔・速度で効果は変わります)。

使い方が分かったら、次は**“やりがちな誤解”と“危ない考え”**を先に外しておきましょう。

注意点や誤解されがちな点

誤解①「どの鳥もVで飛ぶ」→ ×

- 実際

V字はガン・ハクチョウ・ペリカンなど大型の水鳥に典型。小型の群れはVを作らないことも多い——種と目的で最適形が変わります。

※“季語としての雁行”は文化表現として定着。科学的な対象は主に大型種です。 - 避け方

「大型水鳥の長距離移動で典型」と条件を添える言い方にします。

誤解②「先頭はいつも同じ個体」→ △(交代が一般的)

- 実際

先頭交代や役割の持ち回りが観察され、**互恵的(直接的な持ちつ持たれつ)**のパターンが示されています。 - 補足

理論的には風と位置で負荷が変わるため、「先頭=常に最不利」とは限りません。 - 避け方

「交代はよく起きるが、状況依存」と説明します。

誤解③「Vは平面の一列だけ」→ ×

- 実際

左右・前後・上下にわずかなズレを取り、羽ばたきの位相を同期/反同期しながら、上向き(アップウォッシュ)だけ拾い、下降(ダウンウォッシュ)を避ける“3D最適化”を行います(実測)。 - 避け方

図示する際は立体配置を描き、真後ろNG=下降流の理由を添えます。

誤解④「ドラフティングはいつでも安全・誰でも最大効果」→ ×

- 実際

効果は風向・速度・間隔・隊列規模で変わります。自転車やランニングでは接触リスクやルール違反の危険もあります。 - 避け方(安全三原則)

距離(余裕を保つ)/合図(交代は事前合図)/遵法(交通法規・大会規定の順守)。無理は禁物です。

誤解⑤「“省エネ”の数字は固定」→ ×

- 実際

理論上限(例:25羽で航続距離+約70%)と野外の実測は区別が必要です。 - 避け方

「最大でこのくらい/実際は条件で上下」と分けて伝えます。

誤解が外れると、雁行の**“設計思想”**がすっきり見えてきます。次は(続く章で)観察のコツ・コラムへと広げ、今日からの実践につなげましょう。

本編FAQ

Q1. 省エネ効果はどれくらい?

A. 理論モデルでは大きな利得が見込まれる一方、実際の値は風・間隔・隊列で変動します。「上限の理論」と「現場の実測」を分けて理解しましょう。

Q2. 先頭は必ず一番損?交代は必ず?

A. 条件次第で負荷が変わるため“常に最不利”とは限りませんが、交代が観察されることは多いです(互恵的な持ち回り)。

Q3. なぜ“斜めうしろ”が有利?

A. 翼端で生じる渦(翼端渦)が上向き流(アップウォッシュ)を作り、その帯に入ると揚力を得やすくなるからです。真後ろは下降流になりやすく不利。

Q4. V字は平面?それとも立体?

A. 前後・左右・上下にわずかなズレをとる立体配置です。さらに**羽ばたきのタイミング(位相)**も調整します。

Q5. 二重V(Wに見える)はなぜ?

A. 群れの分割・合流や混雑回避、風への適応などがきっかけで一時的に生じ、やがて一列にまとまることがあります。

Q6. どの季節・どこで見やすい?

A. 日本では秋〜冬に**北日本(宮城:伊豆沼・内沼/北海道:宮島沼など)**で見やすいです。夜明け前〜日の出前後/日没前後が狙い目です(観察マナー厳守)。

Q7. 自転車やランでも活かせる?

A. ドラフティングで空気抵抗を低減できます。ただし安全距離・合図・ルール順守が大前提。無理な接近はNGです。

Q8. 子どもに説明するなら?

A. 「前の鳥が作る“上向きの風”に、斜めうしろで乗る列。だから長く遠くへ行けるんだよ」と一文で。

Q9. 若い個体や未熟な鳥はどこを飛ぶ?

A. 経験のある個体の近くなど安定した位置に入ることがあり、学習の機会になっていると考えられています(一般的傾向として)。

Q10. 気象条件の影響は?

A. 向かい風/横風などで角度や列の長さが変化します。最適配置を探す微調整が随時行われます。

Q11. 先頭はどのくらいの頻度で交代?

A. 一律の規則は言えません。風や群れの状態で変わるため、**「交代は起きる」**程度の理解が安全です。

Q12. 研究は今どこまで進んでいる?

A. 位置取り+位相の賢い調整などが野外計測(GPS・加速度)で報告されています。今後も種差・条件差の解明が進む見込みです。

FAQで疑問が解けたら、現地ガイドや書籍へ。理解→体験→言語化のループで、知識が自分のものになります。

おまけコラム

日本の“雁行”を見に行く

まず、「ガン類(がんるい)」って何?

ガン類は**カモ科(かもか)のうち、カモより大きく、ハクチョウより小さい水鳥のグループを指します(例:マガン、ヒシクイ)。学術的にはカモ目・カモ科(Anatidae:アナティダエ)**に属する仲間です。

かみくだきメモ

同じ「水鳥」でも、体の大きさ・くちばし・暮らし方が少しずつ違います。ガン類は大きめで長距離の渡りをする種が多く、**V字編隊=雁行(がんこう)**をよく作ります。

「日本で雁行を見たい!」ときの定番スポット

宮城県「伊豆沼(いずぬま)・内沼(うちぬま)」

秋〜冬(10月中旬〜2月上旬)が観察期。夜明け前〜日の出前後の一斉飛び立ち、日没前後のねぐら入りが圧巻です。現地到着は各時刻の約30分前が目安。環境省の観察ガイドにも、具体的な時刻の目安が示されています。

さらに、宮城県北部の**「ラムサール・トライアングル」**(伊豆沼・内沼/蕪栗沼(かぶくりぬま)・周辺水田/化女沼(けじょぬま))には、**日本に飛来するガン類の約90%**が集まるとされます。夜は湿地で休み、昼は周辺の広大な水田で採食する——この往復の“通勤”の瞬間に雁行を見やすいのが特徴です。

かみくだきメモ

夜明けの風景は「黒いV字が空を切り、声が風に乗る」。夕方は「オレンジの光の中へ列が吸い込まれる」。

どちらも**“動く季語”**そのものです。

北海道「宮島沼(みやじまぬま)」(美唄市)

国の天然記念物・マガンの渡来地。春と秋に最大約8万羽が飛来する年もあり、**世界的に重要な湿地(ラムサール条約登録地)として保全されています。見頃の時期・観察エリア・ルールは美唄市(宮島沼水鳥・湿地センター)**の案内が分かりやすいです。

安全とマナー

観察エリアからの見学、ヨシ原への立ち入り禁止、農地内に入らないなど、現地ルールを守ると鳥にも地域にも優しい観察ができます。

観察のコツ(ポケット版)

時間帯:夜明け前〜日の出前後/日没前後が最もドラマチック。各時刻の30分前には現地着。

立ち位置:公式の観察エリアや堤防上など、安全に配慮された場所から。私有地・農地には立ち入らない。

風と方角:向かい風に向かって離陸→追い風で帰還が基本。風向きを見て、飛来・飛び立ちの方向を予測。

双眼鏡の設定:まず低倍率(7〜8倍)で全体を押さえ、動きが掴めたら倍率を上げる。ピントは無限遠→少し戻すが楽。

音を合図に:遠くの鳴き声が聞こえ始めたら、一斉飛び立ちの前触れ。カメラ設定を事前に。

V字の見分け:真後ろは避け、斜めうしろに並ぶ動きが見えたら雁行。二重Vは合流・分割のサイン。

服装とライト:防寒・防風。懐中電灯は足元だけを照らし、鳥や対向者に向けない。

マナー:静かに・距離を保つ・餌付けしない。ドローンは禁止・要許可が基本。

記録:メモ帳やスマホアプリで時刻・方向・羽数を記録すると、次回の予測精度が上がる。

現地で“本物の雁行”を味わうと、科学の知識が温度と音を持ち始めます。

次は、ここまで学んだことを高い視点と身近な視点で結び直す、まとめ・考察です。

まとめ・考察

高尚な視点(科学の芯を一文で)

雁行(がんこう)は、空力の最適化(翼端渦(よくたんうず)が生む上向き流=アップウォッシュの活用と下降流=ダウンウォッシュの回避)と、互恵(ごけい)的な先頭交代が組み合わさった進化の戦略です。

羽ばたきの位相(いそう)まで合わせるという精密な協調が、GPS+加速度の実測で確かめられました。

参照:

理論の土台(航続距離の上限推定など)——Science 1970、

行動の実測(位置取りと位相同期)——Nature 2014、

役割の“持ち回り”(互恵性の証拠)——PNAS 2015。

超要約

- **理論(Science 1970)**で「省エネは起こるはず」と土台を作り、

- **実測(Nature 2014)**で「実際にその並びとタイミング調整をやっている」と確かめ、

- 行動(PNAS 2015)で「先頭交代を分け合う」という公平性の証拠を示した、ということです。

つまり、雁行は「空力の理屈(理論)」「本当にそう飛んでいる(実測)」「どう分担して運用するか(社会的協調)」の3本柱で裏づけられている、という趣旨の参照です。

ユニークな視点(生活への接続)

私たちの毎日も**“見えない流れ”**で左右されます。

**「誰かの風をうまくもらい、疲れたら交代する」**設計は、会議・家事・学びすべてに応用可能。

独り占めせず、譲り合うから、遠くまで行けるのです。

体験への問いかけ

- 今週、あなたのチームに“先頭交代”はありますか?

- 自転車通勤で、安全距離を保ちながら“風の後ろ”を感じてみませんか?

――この先は、興味に合わせて応用編へ。

今日の学びをあなたの言葉に置きかえ、日常の“あのV字”を自信をもって語れるようになりましょう。

キーワードの語彙を増やし、短く・正確に・気持ちよく伝えるコツを、すぐ使える形でまとめます。

次は「語彙を増やす×伝え方の型」を、ポケットに入るサイズで。

応用編:語彙を増やし、自分の言葉で語る

1) キーワード最短メモ(読み+一言定義)

- 雁行(がんこう):ガン類などがとるV字の編隊飛行。

- 翼端渦(よくたんうず):翼の端にできる渦の帯。外側上面に上向き流、後方に下降流が生まれる。

- アップウォッシュ(上向き流):浮きやすくなる風。ここに入ると省エネ。

- ダウンウォッシュ(下降流):沈みやすい風。真後ろは避けたい位置。

- 位相(いそう)同期:羽ばたきのタイミング合わせ。上向きを拾い、下降を避ける工夫。

まずはこの5語が“柱”。以降の言い換えや説明は、すべてここに戻ります。

2) 30秒で言える「ひとこと説明」テンプレ

- 子ども向け

「雁行(がんこう)ってね、前の鳥がつくる上むきの風に、ななめうしろの鳥が乗るための列だよ。だから長い距離を楽に飛べるの。」 - 大人向け(一般)

「V字は雁行といって、翼端渦の上向き流を斜めうしろで受ける省エネ配置。先頭交代で負担を分け合っています。」 - 理科好き向け

「翼端渦→アップ/ダウンウォッシュの関係を使い、位相同期で上向きのピークだけ拾う“流体×協調”の最適化です。」

使い分けのコツ:相手の興味に合わせ、専門語は1つだけ増やす。

3) 状況別の“使えるフレーズ”

- 空を見上げて:「あ、雁行。いま斜めうしろで上向きもらってるね。」

- 写真を見せながら:「真後ろじゃないのがポイント。下降流はさけるんだ。」

- チームの打ち合わせ:「先頭交代を設計しよう。空のV字と同じで、得を回すと遠くまでいける。」

4) よくある質問に“やさしく即答”

- Q. どうしてV字?

A. 前の鳥の上向きの風を斜めうしろでもらうと省エネになるから。 - Q. 先頭はずっと同じ?

A. いいえ。交代して負担を分け合うことが多いです。 - Q. まっすぐ一列じゃダメ?

A. 真後ろは下降の風になりやすく不利。だから斜めにずれます。

ポイントは「専門語→やさしい言い換え」の二段ロケットで説明すること。

5) 60秒“観察メモ”の型(そのまま使える)

- 日時/場所:例)11/20 6:20/伊豆沼 堤防上

- 方角・風:北東から微風

- 見え方:V字×3列(のち二重Vに合流)

- 気づき:真後ろを避け、斜めうしろの並び→雁行っぽい

- 一言:先頭交代を2回確認

書き残すと、「次にどこへ立つか」「何時に行くか」が自分の言葉で最適化されます。

6) 「言いかえ辞典」ミニ(比喩のストック)

- “風のレール”=アップウォッシュの帯

- “おすそ分けの追い風”=上向き流の利得

- “真後ろは逆エスカレーター”=ダウンウォッシュ

- “交代でロングドライブ”=先頭交代の互恵

比喩は1つだけ添えるのがコツ。入れすぎると正確さがぼやけます。

7) NG表現を回避(正確さキープ)

- NG:「どの鳥もVで飛ぶ」

OK:「大型の水鳥で典型。小型は別の並びも多い」 - NG:「先頭はいつも損」

OK:「交代が一般的。負荷は風と位置で変わる」 - NG:「数字はいつも同じ」

OK:「上限の理論と実際は分けて考える」

8) 明日からの“3ステップ”

- 空を見上げる:V字に会えたら、真後ろを避けた並びを探す。

- 一言で言う:「上向きをもらうための列なんだよ」

- メモする:方角・風・列の変化を一行で残す。

小さな観察と言葉の積み重ねが、あなたの雁行語彙になります。

語彙と伝え方が整いました。

このままおすすめ書籍へ進めば、知識→体験→言語化のループが完成します。

季節が来たら、ぜひ現地で“V”を一本、ご自身の言葉で。

更に学びたい人へ

初学者・小学生にもおすすめ

『フィールドに出かけよう! 野鳥の観察入門:身近な鳥から渡り鳥まで(子供の科学サイエンスブックスNEXT)』

著者:秋山 幸也

本の特徴:身近な鳥の見つけ方、双眼鏡の基本、渡り鳥のふしぎまで、写真と図でやさしく学べます。小学校高学年から親子で読みやすい構成。

おすすめ理由:観察のはじめ方が具体的ステップで示され、すぐ外に出て試せます。入門で迷わない一冊。

中級者向け(現地で本気で役立つ)

『日本の渡り鳥観察ガイド(BIRDER SPECIAL)』

著者:先崎 理之/梅垣 佑介/小田谷 嘉弥/先崎 啓究/高木 慎介/西沢 文吾/原 星一

本の特徴:いつ・どこで・どう観るかを地形や気象と結びつけて解説。探鳥地情報と季節ごとの狙い方が充実。

おすすめ理由:そのまま遠征の持ち歩きマニュアルになります。現地で迷わない“実戦型”ガイド。

ガン類を深掘り(テーマ特化)

『マガン(BIRDERスペシャル)』

著者:池内 俊雄

本の特徴:マガンに絞って、生態・識別・行動をコンパクトに網羅。雁行を見る前に“主役”を把握できます。

おすすめ理由:伊豆沼・宮島沼など現地観察の予習に最適。短時間で“ツボ”がつかめます。

全体におすすめ(地球規模で理解)

『世界の渡り鳥大図鑑』

著者:Mike Unwin(マイク・アンウィン)

写真:David Tipling(デイヴィッド・ティプリング)

監修・翻訳:森本 元

出版社:緑書房(日本語版)

本の特徴:壮観な写真+渡りルート図で、世界各地の渡りを俯瞰。日本語版が入手可。

おすすめ理由:雁行を地球スケールの動きの中に位置づけて理解できます。眺めるだけでも発見が続く“座右の図鑑”。

本で予習 ⇒ フィールドで体験 ⇒ もう一度読み返す。

この往復で、雁行(がんこう)の“見えない風”があなた自身の実感になります。

疑問が解決した物語

翌週の朝、アキはまた駅の階段を上がりました。

薄い雲の向こうに、あの日と同じV字の列が見えます。

前に学んだことを思い出します。

雁行(がんこう)、斜めうしろで**上向きの風(アップウォッシュ)**をもらい、**真後ろの下降(ダウンウォッシュ)**を避ける——省エネの隊形。

そして、先頭は交代する。

列の角度がふっと開き、先頭が入れ替わりました。

アキは小さくうなずきます。

「風と間隔に合わせて、いちばん楽な配置を探してるんだ」

その夜、アキはチームの資料づくりで**“先頭交代”のルールを提案しました。

導入・本編・まとめで司会を交代**、作業も役割ローテーション。

「得を回すほうが、みんなで遠くへ行けます」と。

週末は自転車。

アキは友人と走りながら、安全距離を保ち、合図してから先頭交代。

「無理に詰めないことが、いちばんの省エネだね」

風の手ざわりが、少しだけ分かった気がしました。

再び空。

二重Vが合流して一つになり、真後ろを避けて斜めに並び直す。

アキは、胸のなかの“なぜ?”が“なるほど”に変わったのを感じます。

教訓:

見えない風を独り占めしない。

交代して、支え合う。

それが、遠くへ行く設計です。

読者への問いかけ:

次の会議、先頭交代を試してみませんか。

次の通勤路、空の斜めうしろを探してみませんか。

そしてあなたの一日にも、風を分け合う設計を持ち込んでみませんか。

文章の締めとして

空のV字は、ただの形ではありませんでした。

**雁行(がんこう)という名前、翼端渦(よくたんうず)が生む上向き(アップウォッシュ)と下降(ダウンウォッシュ)の仕組み、そして先頭交代という協調。

私たちは、観察・理屈・応用をひとつずつ確かめて、“なぜ?”を“なるほど”**へと進めてきました。

次に空を見上げるときは、斜めうしろに並び直す動きや、ふっと起きる先頭交代に注目してみてください。

職場や家庭、自転車やランニングでも、得を回し合う設計を少しだけ取り入れてみてください。

きっと、日常の景色が一段クリアに見えてきます。

注意補足

本記事は、著者が個人で調べられる範囲で、

一次研究と公的情報に基づいて丁寧に整理しましたが、自然は条件で姿を変えます。

新しい研究で解釈が更新されることもあります。

ここでの説明は唯一の答えではなく、あなたが自分の目とことばで確かめていくための入口です。

空にのびるVの列を“風のしるべ”に――雁行(がんこう)が辿る上向きの帯のように、気になった先へと一次文献や資料を追い、あなた自身の言葉でさらに深く羽ばたいていってください。

さあ、ページを閉じたら——

空を見上げてください。

風を独り占めせず、分け合う知恵が、今日のあなたの一歩を少し遠くへ運んでくれますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

それではまた、空の下で——「雁行(がんこう)」のように風を分け合い、遠くまで一緒に進んでいきましょう。

コメント