「集中できないのは才能の兆し? ――『リーキーアテンション』とADHD・創造性の意外な関係」

読書中に雑念が止まらない――それは『リーキーアテンション』。感覚ゲーティングやADHDとの関係、創造性への利点、読書/会議/睡眠の実用テクまで、3秒の結論→深掘り→Q&Aでやさしく解説。

通勤電車で本を読んでいるのに、数分で仕事のToDo・昨夜のLINE・夕飯の献立が次々と頭に浮かび、ページが全然進まない——そんなことはありませんか?

3秒で分かる結論

それはリーキーアテンション(Leaky Attention)——注意のフィルターがゆるく、無関係な刺激や思考が入り込みやすい状態です。読書や会議の集中を妨げる一方で、情報同士をつなぐ創造性の芽にもなり得ます。

今回の現象とは?

「リーキーアテンションとはどうして、注意が“漏れる”の?」

——脳の**感覚ゲーティング(不要情報のふるい落とし)**がゆるむと、今この瞬間に関係ない情報まで意識に入りやすくなります。

こんな事ありませんか

- 読書中:3行ごとに別の連想が湧いて内容が入ってこない。

- 会議中:発言を聞きながら、同時に他の10個の考えが並走してしまう。

- 職場/教室:ちょっとした物音や通知にすぐ注意が向く。

- 就寝前:布団に入ると考えごとが止まらず、寝つきづらい(ADHDの成人では睡眠問題が高頻度と報告)。

読むメリット

- 集中が乱れる仕組みがわかり、戻るためのコツが身につきます。

- 「漏れやすさ」の創造性の利点を、実務で活かす設計が学べます。

疑問が浮かんだ物語

夜、机に向かいページをめくっていたあなた。

けれど、数分も経たないうちに――

「明日のプレゼンどうしよう…」

「冷蔵庫に卵あったかな…」

「そういえば、あのメールまだ返してない…」

気がつけば、頭の中があれこれの思考であふれ、目の前の文章はまるで頭に入ってきません。

心の声がささやきます。

「どうしてこんなに関係ないことばかり浮かんでしまうんだろう」

「私だけ? 怠けてるのかな」

「集中したいのに、どうしてこんなに頭がざわつくんだろう…」

「この現象には、もしかして理由があるの?」

——そんな“ナゾ”を解き明かしたい気持ちが強くなる瞬間、あなたはすでに現象の正体へ一歩近づいているのです。

いったい何が起きているのでしょうか。

次で、その答えをはっきりとお伝えします。

すぐに分かる結論

お答えします。

リーキーアテンションとは、注意のフィルター(感覚ゲーティング)が弱まり、外からの刺激や内側の連想が同時に侵入しやすい状態です。だから——

- 読書:関係のない考えが勝手に浮かぶ。

- 会話・会議:別の連想が走り出す。

- 集中維持:途切れやすい。

- 睡眠:就寝前に思考が暴走しやすく、不眠を助長しうる(とくにADHDでは睡眠問題の併存が多い)。

ただし、これは悪いことだけではありません。研究では、“漏れやすさ”が多様な情報の統合を助け、創造的達成と関わる可能性が示されています。言い換えると、集中の難しさと創造性の芽は表裏一体なのです。

集中しようとしても、気づけば頭のすき間から思考がこぼれ落ちていく――。

この“注意の漏れ”こそがリーキーアテンションの正体です。でも、漏れてしまうからこそ拾えるものもある。

それはまるで、水漏れした器から思いがけず芽吹く小さな種のように、新しい発想やつながりを生むことがあります。では、この「漏れる注意」はどのように脳で起こり、ADHDや睡眠、そして創造性とどう関わっているのでしょうか。

次の章では、仕組みの背景から実生活での活かし方までをわかりやすく深掘りしていきます。

ショートQ&A

Q1. これ、ADHDそのものですか?

A. ちがいます。診断名ではなく注意の特性を説明する概念です。困りが強い場合は専門家へ。

Q2. 直せますか?

A. 切り替え(広げる↔絞る)と環境調整で実害を減らし、利点を活かすことは可能です。

Q3. 仕事や勉強での即効テクは?

A. 15–25分集中→3分休憩、通知OFF、**“次の一文”**の戻り儀式、寄り道ログが即効性あり。

『リーキーアテンション』とは?

定義

リーキーアテンション(Leaky Attention)とは、注意(ちゅうい)が“漏(も)れ”やすい状態のことです。

脳には、入ってくる刺激をふるいにかける感覚ゲーティング(sensory gating:不要な情報を初期段階で弱める“ふるい”)という仕組みがあります。

この“ふるい”がゆるむと、いま集中したいことと無関係の情報まで意識に入り込みやすくなります。

用語ミニ解説

感覚ゲーティング(かんかくゲーティング):脳の“雑音カット”機能。

ERP(イー・アール・ピー/事象関連電位):脳の電気的応答を時間的に測る手法。

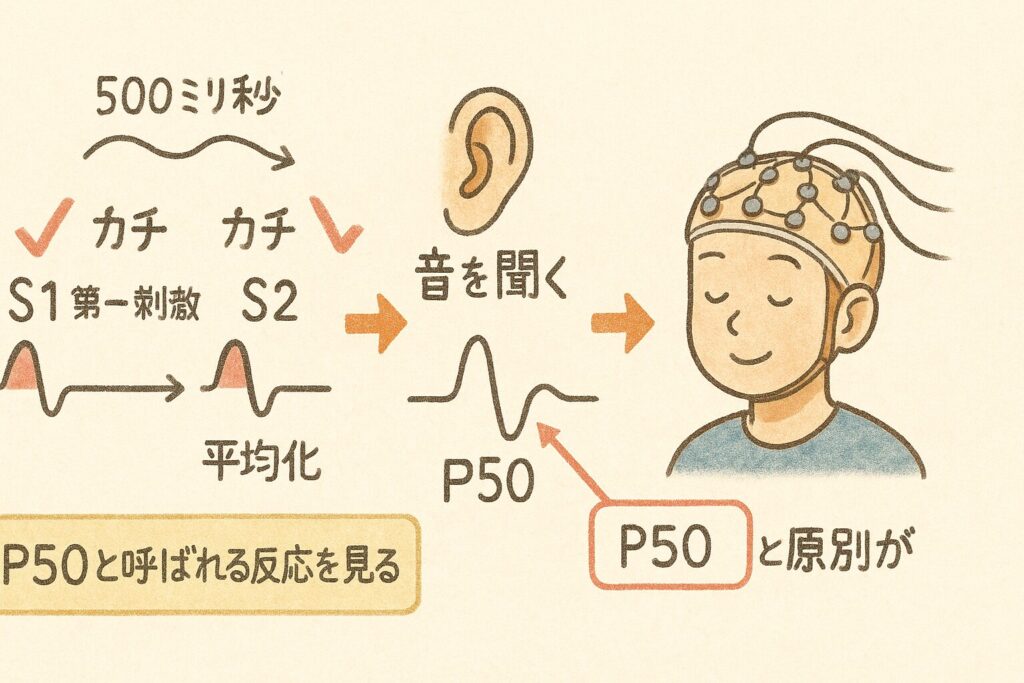

評価(ひょうか)に使われる検査のイメージ

研究では、P50(ピー・フィフティ)と呼ばれるERP成分を使い、ペアドクリック課題(paired-click)で測定します。

「カチ、カチ」と同じ音を約500ミリ秒あけて2回鳴らすと、普通は2回目(S2)の反応が1回目(S1)より小さくなります(=抑制=不要情報を弱める働き)。

このS2/S1比が大きいほど「抑制が弱い」=ゲーティングが“ゆるい”=注意が漏れやすいと解釈します。

かみくだき

“ふるいの目”が少し大きくなって、砂(無関係情報)が本筋(やること)にこぼれ入ってくる感じです。

ペアドクリック課題(paired-click)の流れ

- 準備

頭皮に脳波計(EEG)をつけ、楽な姿勢で座ります。課題は受動的(音をただ聞くだけ)。

※測るのは**P50(ピー・フィフティ)**という、音に対する反応波形で、刺激後およそ50msに出る小さな山です。 - 音を2回ずつ鳴らす

「カチ…カチ」と約0.5秒(500ms)間隔で同じ音をペアで提示。これを何十回か繰り返して平均化します。

- 1回目の音=S1(第一刺激)

- 2回目の音=S2(第二刺激)

- ふつうの脳の反応(=抑制が効いている)

初回S1にはしっかり反応しますが、すぐ後のS2は「もう同じ情報だ」と抑えるので、S2の振れ幅(振幅)が小さくなります。

→ これが**感覚ゲーティング(不要情報のふるい)**が働いているサイン。 - 指標の計算

- S2/S1比(割合)= S2の大きさ ÷ S1の大きさ

→ この比が小さいほど抑制が強い(ふるいが目詰まり=ノイズを落とせる)。 - 逆に、S2/S1比が大きい=抑制が弱い(ふるいの目が粗い=ノイズが入りやすい)。

具体例(数字で直感)

- 抑制が強い人:S1=10、S2=3 → S2/S1=0.30(小さい)

- 抑制が弱い人:S1=10、S2=8 → S2/S1=0.80(大きい)

同じS1でも、S2がどれだけ小さくなるかを見る検査です。

よくある誤解へのお答え

Q.「S2/S1が大きいほど抑制が強く、集中しやすい」のでは?

A. 逆です。

S2/S1が大きい=S2があまり小さくならない=**抑制が弱い(=ふるいがゆるい)**という解釈です。

抑制がしっかり働いていれば、S2はS1よりずっと小さくなるので、S2/S1は小さくなります。

Q. S2/S1が小さい=集中力が高い、という意味?

A. 直接「集中力」を測っているわけではありません。

P50は初期の感覚レベルの抑制の生理学的な指標で、集中のしやすさの“土台”と関係しうると理解してください。行動としての集中力は、睡眠・動機づけ・環境など多要因で決まります。

もう少しだけ専門補足(かみくだき付き)

- なぜ2回目だけ抑えるの?

重複・既知の刺激は処理を省エネにする仕組み(感覚ゲーティング)。同じクリック音が短時間で再来すると「さっきの続きだから弱めてOK」となるわけです。 - 別指標:差分スコア

比(S2/S1)の代わりに**差(S1−S2)**で見る方法もあります。考え方は同じで、差が大きいほど抑制が強い。 - 注意状態は必須?

P50は受動聴取でも見られます。強く「課題に集中」していなくても出る反応で、だからこそ初期処理の特性を見るのに向いています。

覚えておくべきコアだけ一行で

「S2/S1は小さいほど抑制が強い」=ふるいが効いている/大きいほど抑制が弱い」=ふるいがゆるい、です。**

必要であれば、図解(S1とS2の波形を並べた16:9イラスト)も作ります。スマホでも一目で分かるように、**通常(S2小)とリーキー(S2大)**を左右で対比させる構成にしましょう。

日常での具体像(どんなふうに見える?)

- 複数の思考が同時に走る:会議中に別の10個の連想が並走する。

- 読書中の雑念:数行ごとに別の話題へ飛ぶ。

- 刺激に敏感:通知音・人の動き・小さな物音にすぐ注意が逸(そ)れる。

- 寝る前に思考が加速:布団に入ると考えごとが止まらず、寝つきにくい。成人ADHDでは睡眠の問題が高頻度と報告があります。

ADHD(注意欠如・多動症)との関係

ADHD(エー・ディー・エイチ・ディー)は、不注意・多動性・衝動性の症状が持続し、生活や学業・仕事に支障が出る神経発達症です。成人期にも症状が続くことがあります(公的機関の説明)。

研究では、成人ADHDで**P50による抑制の弱さ(=ゲーティング低下)**が示された報告がある一方、結果が一致しない研究もあります。

つまり、ADHDと“注意の漏れやすさ”は重なりうるが=(イコール)ではない、という慎重な理解が必要です。

創造性(そうぞうせい)との関連(研究の要点)

ノースウェスタン大学の研究では、実社会での創造的達成が高い人ほど、**P50のゲーティングが“リーキー”**な傾向が見られました。

一方で、短時間に多くの案を出す発散思考に強い人は、選択的で柔軟な注意と結びつく可能性が示されています(**達成型=“漏れ”/発散型=“選択的・柔軟”**という整理)。

ここまでのまとめ

リーキーアテンションは診断名ではなく“注意の特性”。

“漏れ”は弱点になることもあれば、遠い情報同士を結びつける強みにもなります。

→ 次章では、この特性が“なぜ注目されるのか”——集中・睡眠・創造性への影響を分かりやすく整理します。

なぜ注目されるのか?

集中を妨げる側面(原因と影響)

- 原因(の一端):初期段階での重複刺激の抑制が弱い(P50のS2抑制が小さい)と、無関係な音・光・内的連想が入りやすく、注意が分散します。結果、作業効率が下がりやすい。

- 睡眠との関係:成人ADHDでは不眠や睡眠障害の併存がしばしば報告されています(レビューや疫学研究)。睡眠が崩れると翌日の集中も悪化し、負の循環になりがちです。

かみくだき

“雑音が入りやすい→頭のメモリが圧迫→集中が切れやすい”。

就寝前に考えが止まらないと、入眠が遅れ→翌日の集中にも影響、という流れです。

創造性・統合力との関連(利点)

- 受け入れ口が広い:一見無関係な情報まで取り込み、遠い点と点をつなげやすい。

- 研究では、「実社会での創造的達成」とリーキーなゲーティングの関連が示されています(例:P50のS2/S1比が高い=“漏れ”が大きい人ほど、達成が高い傾向)。

- ただし、すべての創造性が“漏れ”に依存するわけではありません。発散思考はむしろ選択的で柔軟な注意と結びつく可能性が示されています。

「生きづらさ」と「創造性」は同じ根っこ?

同じ“漏れ”が、

- 日常では集中の難しさ・疲れやすさに、

- 創作や企画では独創的な統合力に、

つながる——表裏一体の現象と考えられます。

要は、使い分け(遮断を高める場面/あえて広げる場面)とタイミング設計がカギです。

メリットとデメリット(整理)

- デメリット

集中の分断、認知コスト増、睡眠の質低下の併存(成人ADHDでは高頻度)。 - メリット

情報の受容幅が広い→異分野統合→独創的アウトプット(実社会の創造的達成と関連)。

ここまでのまとめ

“漏れ”は弱点であり、同時に才能の芽でもあります。

大事なのは、状況に応じて注意を“締めたり、ゆるめたり”できる設計です。

実生活での活かし方と対策

遮断モードとあえて広げるモードを使い分ける

ポイント

リーキーアテンションは、弱点にも強みにもなる特性です。

ここでは「集中を守る」「発想を伸ばす」を場面で切り替える実用ワザをまとめます。

デメリットに対処する方法(遮断モード)

集中力低下への対策

短時間セッション法

- 15〜25分だけ集中 → 3分休憩を1セットにします。

- 途中でそれても、**今いる行に指で戻る“戻り儀式”**を合図に再開しましょう。

- ねらい:脳の作業台(ワーキングメモリ)の過積載を防ぎ、リスタートを簡単にします。

雑音・視覚ノイズの遮断

- 耳栓・ノイズキャンセル・ホワイトノイズで音刺激をカット。

- 机上の余計な物を片づけ、視覚の余白を作ります。

- イメージ:脳の**感覚ゲーティング(かんかくゲーティング/Sensory Gating:不要な刺激を初期で“ふるい落とす”機能)**を、外側から助ける発想です。

“戻る練習”の習慣化

- 「それた」と気づいた瞬間に、深呼吸→行頭へ視線→“次の一文だけ”読む。

- 小さな成功体験を重ねると、戻る回路が強くなります。

眠りを妨げない工夫

就寝前は“低刺激”に

- 寝る60分前は、強い光・刺激的な作業・画面を避けます。

「考えメモ」で頭の外へ

- 浮かぶ心配やToDoを紙に一度出す。

- あわせて**“明日の最初の一歩”**を1行で決めておくと、**反芻(はんすう)**が減りやすいです。

同じ時刻に寝て起きる

- 体内時計を安定させ、翌日の集中の土台を作ります。

- ※ADHD(エー・ディー・エイチ・ディー/注意欠如・多動症)では睡眠の悩みが併存しやすいと報告があります。無理せず専門家に相談も検討してください。

用語メモ

P50(ピー・フィフティ):同じ音を約0.5秒あけて2回聞かせたとき、2回目の反応がどれだけ小さくなるかを見る事象関連電位(ERP:イー・アール・ピー)。

小さくならない=ふるいがゆるい傾向の目安になります(イメージ理解用の用語です)。

メリットを活かす方法(あえて広げるモード)

寄り道を“設計して”歓迎する

- 10〜15分は思考の寄り道を許可し、浮かんだ断片を箇条書きログに書き出します。

- すぐ3分の選別で「使う/保留/捨てる」を仕分け → 仕上げは遮断モードで集中。

- ねらい:一見無関係な情報どうしの新しい結びつき(統合)を拾い、実務で形にするまでをワンセット化。

場面で“注意の幅”を変える

- 発想=広げる(寄り道OK)

- 実務・仕上げ=絞る(刺激を減らす・通知OFF)

- たとえるなら、**「網で広くすくい、包丁で刻む」**二段構えです。

小さな仕組み化

- カレンダーに**“広げる枠”と“絞る枠”を色分け**で固定。

- 仕事の開始テンプレをショートカット化(例:Wi-Fi通知OFF→タイマー25分→BGM起動)。

ブリッジ(次へ)

ここまでで「活かし方」は掴めました。

次章では、誤解や危険な考え方を避けるための注意点を、わかりやすく整理します。

注意点・誤解されやすい点

間違った理解を避け、安心して使いこなす

前置き

リーキーアテンションは診断名ではない“説明概念”です。

過度な一般化や自己診断は避け、役立つ使い分けに集中しましょう。

よくある誤解と正しい理解

誤解①:「病気そのもの」

- ちがいます。リーキーアテンションは病名ではなく特性の説明です。

誤解②:「ADHD=必ずリーキー」

- ちがいます。ADHDの方に当てはまる場合もある一方、個人差が大きく、一致しない研究もあります。**=(イコール)**とは言えません。

誤解③:「創造的だから問題なし」

- ちがいます。創造性の芽があっても、集中の乱れや睡眠の質低下には対策が必要です。

危険な考え方と、その原因

「漏れる自分は直さなくていい」

- **危険。**締切・品質・健康を損ねます。

- 原因:研究で示された**“利点”の部分だけを過度に一般化**してしまうこと。

「ADHDに違いない」と自己診断

- 危険。ADHDの診断は専門家の評価が必要です。ネット情報のみで結論を出さないでください。

誤解を避けるための心得(チェックリスト)

① 現象=特性 として扱う

- 「病気」ではなく注意の傾向。困りが強ければ医療・心理の専門家に相談。

② 使い分けを事前に決める

- 1日の中で広げる時間と絞る時間をスケジュールに固定。

- 例:朝は発想、午後は仕上げ/会議前10分は寄り道メモ→本番は通知OFF。

③ 睡眠を最優先の土台に

- 就寝前の低刺激化・同時刻の睡眠・考えメモで翌日の集中を守る。

④ 小さく検証→調整

- 1週間だけ実験して、効いた/効かなかったを記録。翌週に1つだけ変える。

- 自分の最適解は小回りで見つかります。

すぐ使える実践ミニパック

A. 場面別チェック(保存版)

- 読書:15分読む→3分休む → 戻り儀式「今の一文だけ」/耳栓/一行要約

- 会議:寄り道は1行メモに退避→話に戻る/終盤3分で選別

- 制作:10分拡散→20分遮断→5分見直し

- 就寝前:考えメモ→画面OFF→照明ダウン→同時刻就寝

B. フォーマット例

- 寄り道ログ:「日時|浮かんだ断片|カテゴリ(仕事/生活/不安/アイデア)|次の一歩」

- 戻り儀式の合言葉:「次の一文」「次の小見出しまで」

C. FAQ(抜粋)

Q:創造性があるなら放っておいても?

A:いいえ。睡眠と締切は守り、広げる時間と絞る時間を分けて両立しましょう。

Q:これはADHDでしょうか?

A:判断は専門家の領域です。困りが強ければ医療機関へ。

完全版Q&A

Q1. リーキーアテンションとマインドワンダリング(心のさまよい)は同じ?

A. 重なる部分はありますが、厳密には別概念です。前者は入力段階の“ふるい”がゆるい特性、後者は注意が課題から離れて他事に向く状態を指します。

Q2. 自分が“漏れやすい”か、家で測れますか?

A. 研究で使われるP50は専門設備が必要。家庭では行動指標(読書の中断回数・通知反応の速さ・寄り道ログの件数)で傾向を記録すると把握に役立ちます。

Q3. カフェで作業すると余計に散るのですが?

A. 音環境の個人差です。一定の環境ノイズが集中を助ける人もいますが、気が散るなら耳栓/ノイキャン+静かな席へ。視覚ノイズ(机上の物)も減らしましょう。

Q4. 寝る前に考えが止まらないときは?

A. 考えメモで頭の外に出し、低刺激(画面・強光を避ける)、就寝時刻は固定。長期化・日中支障があれば睡眠外来等に相談を。

Q5. 「広げる↔絞る」の時間配分の目安は?

A. 例)10分広げる→3分選ぶ→20分絞る。発想フェーズが短すぎると偶発のつながりが拾えません。自分の業務に合わせて微調整を。

Q6. カフェインは有効?

A. 反応は個人差が大きいです。午後遅い時間は睡眠質を損なう可能性があるため注意。まずは環境とスケジュールの調整を優先。

Q7. マインドフルネス(瞑想)は効きますか?

A. **注意の“戻す力”**を鍛える観点で有効な人がいます。1–3分の短時間から始め、**呼吸→“次の一文”**へのブリッジに使うと続けやすいです。

Q8. 子どもにも同じアプローチでいい?

A. 基本は似ていますが、時間は短めに。視覚的にわかるタイマーやタスクカードが有効。学習や生活で困りが続く場合は専門家へ。

Q9. “漏れやすさ”の利点を最大化するには?

A. 寄り道ログを資源化し、アイデア箱として保管。週1で見返し→企画化するルーチンを。発想→選別→仕上げの三拍子を徹底。

Q10. どのタイミングで医療機関に行けばいい?

A. 日常生活や仕事・学業に明確な支障が続く、睡眠障害が長引く、不安・抑うつが強い――こうした場合は早めに受診を。

おまけコラム

「二刀流の注意」を、ちょっと違う角度から

視点①:カメラのレンズで考える

リーキーアテンションは、カメラでいう広角レンズに似ています。

風景全体(周辺の情報)を広く取り込むので、想定外の要素が画面に写り込みやすい。

一方、遮断モードは望遠レンズ。被写体だけをくっきり切り取るかわりに、周辺は消えます。

大事なのは「どのレンズが良いか」ではなく、場面で付け替えることです。

視点②:編集者の仕事で考える

取材では、余白や雑談から思わぬネタが見つかります(=広げる)。

しかし、記事化には企画の芯に沿って削る・並べるが必要(=絞る)。

リーキーアテンションは取材体質が強いぶん、仕上げで編集スイッチを明確に入れる——この二段構えが合います。

視点③:料理の下ごしらえで考える

下味の段階では多様な食材を試し、組み合わせます(自由な寄り道)。

盛り付けでは余計を省き、一皿として意味を整える(選別と集中)。

「網で広くすくい、包丁で刻む」という表現の、生活版の実感です。

ミニワーク(1分)

- 広角メモ:いま頭に浮かんだ断片を30秒書き出す。

- 望遠ピン:その中からひとつだけ「今から5分やること」を選ぶ。

- スタート:タイマー5分+通知OFF。終わったら、また30秒広角へ。

この交互運転が「二刀流の注意」を手触りで理解させてくれます。

では、ここまでの要点をコンパクトに総括し、あなたの明日につながる実行のひと言までまとめます。

まとめ・考察

今日の理解を、明日の一歩にする

要点の一枚絵

- リーキーアテンション(Leaky Attention):

感覚ゲーティング(かんかくゲーティング/Sensory Gating:不要な刺激を初期でふるい落とす働き)がゆるいと、無関係な情報や連想が入り込みやすい。 - 日常の影響:

読書・会議の集中が途切れやすい/就寝前に思考が加速しやすい。 - 創造性との関係:

情報の受け入れ幅が広いぶん、遠い点と点を結ぶ発想が生まれやすい側面もある。 - 使い方の核:

広げる(拡散)と絞る(選択)を時間で分ける。

例:発想は寄り道歓迎→仕上げは通知OFF+短時間集中。

考察(新しい視点)

「漏れる注意」は、弱さの別名ではありません。

それは、世界から余白のヒントを拾う感度でもあります。

ただ、そのままでは雑音にもさらされます。

だからこそ、私たちは**“編集者の手つき”を覚えます。

——まずは広角で拾い、次に望遠で焦点を合わせ、最後に余白を残す**。

この三拍子で、漏れやすさは生きづらさから創造の設計へと変わります。

あなたへの問いかけ

- 今日の予定に、広げる10分と絞る20分をどこに入れますか?

- 今夜の考えメモは、1行で何を書くと楽になりそうですか?

実行のひと言(今すぐ)

タイマー10分で寄り道ログ→3分選別→タイマー20分で遮断モード。

これを1セットだけ、やってみましょう。

夜の部屋で、本を開くあなた。

ページのすき間から、今日の心配や古い記憶がふっと入り込む。

——大丈夫。

それは壊れた集中ではなく、世界の微細な気配を拾う耳です。

拾った欠片は寄り道ログに置いて、いまは一文だけ戻りましょう。

広角で集め、望遠で結ぶ。

その繰り返しが、明日のあなたの新しい一行を作ります。

更に学びたい人へ

初学者におすすめ

『スマホ脳』(新潮新書)

- 著者:アンデシュ・ハンセン/訳:久山葉子

- 本の特徴:スマホや通知・SNSが注意(アテンション)や睡眠・気分に与える影響を、医学・神経科学の知見をベースにやさしく解説。日常で何をやめ、何を始めるかが具体的。

- おすすめ理由:リーキーアテンションにとって“外部ノイズ”がどれほど強烈かを実感でき、環境側のチューニング(通知/光/習慣)の優先順位がつきやすくなります。

中級者向け

『マインドワンダリング――さまよう心が育む創造性』

- 著者:モシェ・バー/訳:横澤一彦

- 本の特徴:読書中や会議中に起きる**心のさまよい(マインドワンダリング)**を、心理学・神経科学の研究を踏まえて体系的に紹介。創造性や将来計画との関係をバランスよく解説。

- おすすめ理由:リーキーアテンションの**“寄り道”を価値に変える視点が得られます。実生活での広げる⇄絞る**の切り替え設計を深めたい人に最適。

全体におすすめ(理論の土台)

『フロー体験入門――楽しみと創造の心理学』

- 著者:M. チクセントミハイ/監訳:大森 弘

- 本の特徴:フロー(没頭)の条件を、挑戦度とスキルの関係などの原理から解説。日常に没頭を設計するための考え方がまとまっています。版元ページでも内容と書誌情報を確認できます。

- おすすめ理由:リーキーアテンションの**“広角”な受容を、“望遠”の集中へと収束させる仕上げの理論に。読書・仕事・学習のルーティン化**に応用しやすいです。

さいごに参考(ADHDの基礎理解)

『大人のADHD――もっとも身近な発達障害』(ちくま新書)

- 著者:岩波 明

- 本の特徴:成人ADHDの症状・診断・治療・併存症まで、最新知見を踏まえつつ平易に整理した入門書。

- おすすめ理由:リーキーアテンションとADHDの関連を必要以上に同一視しないための基礎地図になります。困りが強い場合にどこへ相談するかの手がかりにも。

疑問が解決した物語

同じ夜、あなたはもう一度、机に向かいました。

今日はページを開く前に、メモ帳をひとつ置きます。

タイトルは「寄り道ログ」。そこに——

「明日のプレゼン」「冷蔵庫の卵」「未返信メール」——全部いったん外に出すことにしました。

タイマーを20分にセット。

スマホの通知はOFF、机の上は本とペンだけ。

合図は、あなたの**“戻り儀式”——深呼吸をひとつして、「次の一文だけ」**と小さくつぶやき、読み始めます。

数分後、また思考が横から割り込んできます。

でも今夜のあなたは慌てません。

浮かんだ断片は寄り道ログに1行だけ落として、目を行に戻します。

「広げるのは、後でまとめてやる。いまは一文だけ」。

そう決めたルールが、やさしく背中を押します。

やがてタイマーが鳴るころには、章の要点が一行でメモに残り、

さっき“雑音”だと思えた断片からは新しいアイデアが一つ生まれていました。

あなたは気づきます。

——注意が漏れること自体は、悪いことじゃない。

「広げる時間」と「絞る時間」を分ければ、味方になってくれる。

あなたの行動は、こう変わりました。

- 読む前に寄り道ログを用意する。

- 20分集中+3分休憩のリズムで進める。

- それたらすぐ**“次の一文”**に戻る。

- まとまったら、最後に3分だけ広角タイムでアイデアを拾う。

教訓はシンプルです。

漏れを責めない。

拾う時刻と戻る合図を決めておく。

それだけで、集中は“やり直せる”。

そして、ページの余白にそっと書き足します。

「広げる10分 → 選ぶ3分 → 絞る20分」。

これがあなたの、新しいコンパス。

——さて読者のあなたへ。

今夜、たった1セットだけ試してみませんか。

寄り道ログをつくり、次の一文だけ読む。

あなたなら、この“漏れやすさ”を、どんな一行の前進に変えますか。

文章の締めとして

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

私たちは「リーキーアテンション」を、弱点と強みの両面から見てきました。

そして、広げる(寄り道)と絞る(集中)を時間で切り替えることで、

“漏れやすさ”を味方に変えられることを確認しました。

ポイントは、とてもシンプルです。

- 寄り道ログで頭の外に出す。

- 次の一文だけに戻る合図を決める。

- 広げる10分 → 選ぶ3分 → 絞る20分の小さなサイクルを回す。

これだけで、集中は何度でも“やり直せます”。

本記事は、研究(P50・感覚ゲーティング)や公的機関の情報に基づいて構成しましたが、

ここに書いたことが唯一の正解ではありません。

個人差もあり、研究の進展で理解は更新されていきます。

「自分の最適」を小さく試して記録し、少しずつ調整することがいちばんの近道です。

もし今、机の前でため息をついているなら、

タイマーを10分にセットして、寄り道ログを一行。

それから「次の一文」へ。

その一歩が、あなたの新しい集中と新しい発想を連れてきます。

またいつでも、このページに戻ってきてください。

あなたの“漏れやすさ”が、次のひらめきや成果の種になりますように。

注意補足

最後に本記事は、筆者が個人で確認できる範囲での、

信頼性の高い研究・公的情報をもとに再構成しています。ただし唯一の正解ではありません。研究の進展で理解が更新される可能性もあります。気になる点は、複数の情報源や専門家の意見もあわせてご参照ください。

このブログで少しでも心が“にじんだ”なら、どうぞそのにじみを放っておかず、一次文献や確かな資料へと静かにしみ広げてみてください。

漏れる注意が拾った小さな気づきが、やがて点と点を結ぶ線になり、あなた自身の確かな知と実践へ澄み出していきますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

それでは――あなたの『リーキーアテンション』が、こぼれるだけでなくひらめきへ“にじみ出す”力になりますように

コメント