なぜ「着る」より先に「撮りたくなる」の?──『フォトジェニック消費』の正体と付き合い方

なぜ“映え”は財布を動かすのか?──『フォトジェニック消費』の心理と後悔しない付き合い方

土曜の午後、人気カフェの新作ドリンク。

「色がキレイ、まず撮らなきゃ!」——席に着くより早くカメラアプリが開きます。

味の感想より、最初にタイムラインの“いいね”が気になる。これ、あなたにもありませんか?

3秒で分かる結論

答え:それは『フォトジェニック消費』です。

“写真写り=映え”を基準にモノや体験を選ぶ行動のこと。SNS普及とともに一般化し、若い世代でとくに目立ちます。定義は広告会社・博報堂の研究コラムで早くから整理されています。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ風・よく出る疑問

- 「“映え”はどうして財布を動かすの?」(法則とは?)

- 「着る前に“撮る”が先になるのはなぜ?」(法則とは?)

- 「写真で満足して、その後あまり使わないのはなぜ?」(法則とは?)

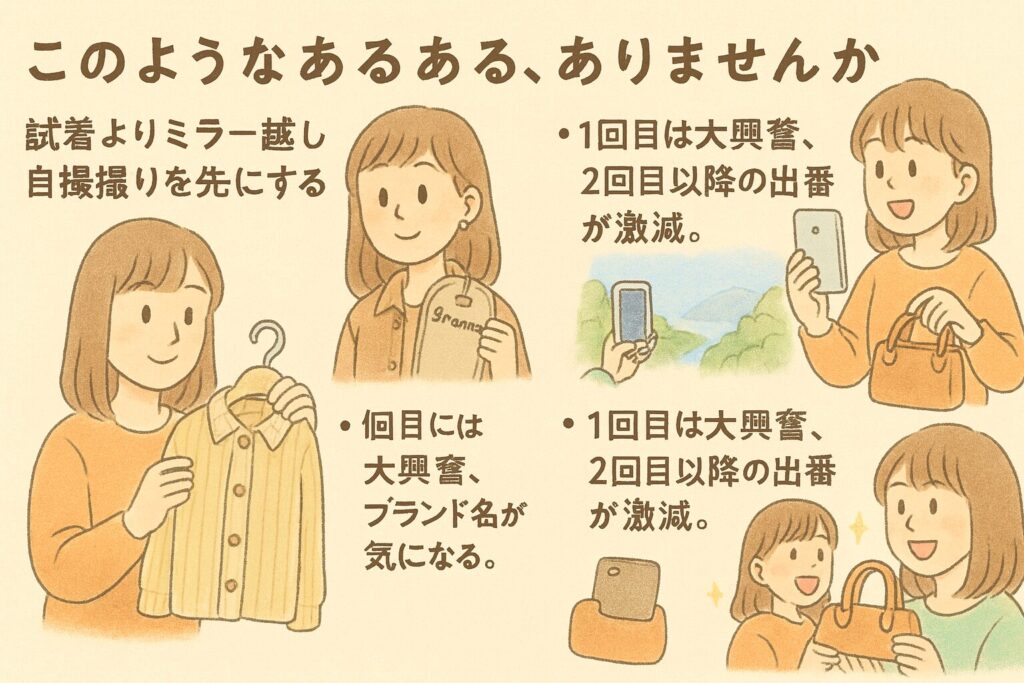

あるある、ありませんか?

- 試着よりミラー越しの自撮りを先にする。

- 値札より**“タグ付けしたいブランド名”**が気になる。

- 1回目は大興奮、2回目以降の出番が激減。

- 旅行で**“写真のための寄り道”**がメインイベント化。

- 友人に見せて満足、実用の出番がない。

この記事を読むメリット

- 「映え優先」で後悔する買い物を減らせます。

- 写真も体験も満足できる選び方が分かります。

- 仕事(企画・販促・SNS運用)で、**“撮りたくなる導線”**の作り方がつかめます。

- 背景知識:2015年に博報堂がこの現象を**「フォトジェニック消費」**として言語化。2017年の流行語大賞「インスタ映え」で“写真基準”が社会に定着した節目も確認できます。

疑問が浮かんだ物語

夕方の商業施設。中学生の姪が、キラキラしたスパンコールのトップスの前で立ち止まります。

「ねえ、これ写真撮ったら絶対バズるよね」

彼女は試着もせず、スマホのカメラを覗き込みます。

私は思わず首をかしげました。着心地より写り? 本当に欲しいのは服なのか、写真なのか。

胸の高鳴りは花火みたいにパッと明るい。でも、すぐ消えてしまいそう——。

「なんで着るより写真を撮りたくなるんだろう」

「写真ばかり気にする私は変なのかな」

「みんなも同じ気持ちになるの?」

不安まじりの小さな疑問が、心の中でくるくる回ります。

——この不思議の正体、次へ進んで確かめましょう。

補足説明 スパンコールのトップスとは

スパンコールのトップスとは、小さなキラキラした飾り(スパンコール)を縫い付けた上着のことです。光を反射して輝くため、イベントやパーティーで目を引きやすく、写真にも映えやすいのが特徴です。普段着というより「特別感」や「写真映え」を狙いたいときに選ばれることが多いアイテムです。

すぐに分かる結論

お答えします。

これはフォトジェニック消費です。

“写真写り(映え)”を基準に、モノや体験を選ぶ行動のこと。博報堂の研究コラムでは、**「映りが良い写真を撮るために、モノや体験を買う」**と明確に説明されています。

噛み砕くと:

「写真にカッコよく写るかどうかで、お金の使い方を決めちゃうこと」です。

なぜ多いの?(超要約)

- SNSで口コミや写真を見てから買う人が増加(Z世代では約6割がSNSで事前チェック)。

- 2017年の「インスタ映え」が社会的な節目になり、写真基準の価値観が一般化。

- 近年の国内調査でも、購入前にSNS評価を確認する人が若い層中心に多数。

ここから先は、なぜ心が“映え”に引っ張られるのか、そして後悔しない付き合い方まで、やさしく→深くの順で解説します。気になった方は、このまま読み進めてフォトジェニックな学びを一緒に積み重ね、仕組みと対策を言語化していきましょう。

『フォトジェニック消費』とは?

定義

フォトジェニック消費=SNSに載せたときに“映える(写真写りが良い)か”を基準に、モノや体験を選んで買う行動のこと。

※フォトジェニック=photogenic(フォトジェニック:写真映えする、の意味)。

この考え方は、広告会社・博報堂の連載(キャリジョ研)で**「良い写真を撮るためにモノや体験を買う消費」**として早くから整理されています。

由来(いつ頃から?)

- 2015年:博報堂のコラムがフォトジェニック消費を明確な概念として提示。流行店の行列や“映えるメニュー”を例に、撮影・投稿を前提に起きる消費を言語化。

- 2017年:「インスタ映え」が新語・流行語大賞の年間大賞に。写真主導の価値観が社会で広く共有された節目になりました。

どの分野でよく見られる?

とくに旅行・観光。計画段階からSNSの写真が影響し、行き先や体験の選び方に反映されます(世界11市場調査でもSNSの影響拡大が報告)。

参考(用語まとめ)

- SNS=Social Networking Service(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)。

- 「フォトジェニック消費」の定義・解説の要約は、社会課題系メディアでも整理されています。

なぜ注目されるのか?

A. 行動の変化:購入前の“上流”にSNSが入った

- Z世代(ゼットせだい)の約6割が「新しいものを買う前にSNSの口コミを調べる」「トレンドはSNSで把握」と回答(デロイト、2024)。

- 2人に1人が購入前に関連ハッシュタグを確認、若年層では約69%。購入判断に影響したと答えた人も約60%(国内調査、2025)。

- 2017年の**「インスタ映え」大賞は、写真基準の価値観が広く定着した社会的シグナル**でした。

B. 心と脳のメカニズム(やさしく)

- 「いいね!」は報酬(ほうしゅう)として働く

ロサンゼルス大学(UCLA)のfMRI(機能的エムアールアイ:脳活動を見る検査)研究。10代が“いいね!”が多い写真を見ると、側坐核(そくざかく:nucleus accumbens)など報酬系が強く反応。さらに、“いいね!が多い写真に自分もいいね!しやすい”という同調も観察されました。 - まとめると:

- 承認(いいね)への期待が脳の報酬回路を刺激

- 数値化された評価が選択基準を“映え”に寄せる

- **周囲に合わせる力(同調)で「まず撮る」が加速

——この心理+設計(SNS)**の掛け算で、フォトジェニック消費は日常に広がりました。

C. 社会の受けとめ方

- 旅行・外食・小売など体験が写真と結びつく産業で、「映える設計」がマーケ施策として一般化。店舗の撮影スポット整備や、旅行先の**“映え地図”**が増えています。

[図解ことば版]因果の流れ

SNS探索 → 他者評価の可視化(いいね/タグ) → 報酬系が作動 → “まず撮る”が加速 → 投稿と承認 → (良循環)写真も体験も満足/(悪循環)一回きりの出費。

研究的には、側坐核(そくざかく)の活動や同調が関わると示唆されています。

実生活への応用例

「写真軸」と「自分軸」を分ける

- 写真軸:撮る・共有する・思い出を残す。

- 自分軸:着心地/用途/予算/メンテ(洗濯・保管)/再利用性。

→ 買う前に**「撮ったあと“3回”以上使う?」**と自問。**ワンショット買い(1回だけの使用)**を減らせます。

例(服)

スパンコール・トップスはイベントで映えるけれど、日常では出番が少ないことも。

「発表会/外食/屋外の昼」など3つの具体シーンを言えたらGO、言えなければ保留に。

(※スパンコール=小さな円盤状のキラキラ飾り。光を反射して写真映えしやすい。)

例(飲食)

“映えスイーツ”はシェアや食べ切りサイズを選ぶと、写真満足+味の満足が両立します。

メリット

思い出の可視化/家族・友人との会話が広がる/選択満足が上がる。

デメリット

使用回数が少ない出費になりやすい/**他者評価(いいね数)**に満足が左右されやすい。

(国内調査でも、SNSの評価が購買に影響する傾向が示されています。)

5秒チェック(店頭で即判断)

- TPO:使う場面を3つ言える?

- メンテ:洗濯・保管は現実的?

- 再現性:別コーデ/別ロケでも“映える”?(一度きりを回避)

仕事・学校での活かし方

- 店舗・イベント:光の良い背景+立ち位置マーク+小物で撮影スポットを用意(“撮りたくなる導線”)。概念が提示された初期コラムでも**「撮影したくなる演出」**が鍵だと示唆。

- 旅行計画:ハッシュタグ「#店名」「#観光地」で実物に近い写真を事前チェック。過剰演出を見抜き、滞在体験も評価軸に。

- 学校・広報:**ビジュアル → 体験 → 意味(イミ)**の順で価値づくり(次章の注意点につながります)。

[職種別テンプレ]撮影導線

店舗:光の良い壁+立ち位置マーク+小物/UGC紹介POP。概念初期から**「撮りたくなる演出」の重要性が指摘。

観光:混雑しない時間帯と撮影スポット**を事前周知(体験価値とセット提案)。

[保存用]3回使う計画シート

シーン1:____ / シーン2:____ / シーン3:____

メンテ:洗濯・保管OK? / 予算:許容内?

満足の基準:写真◎/体験◎/意味(イミ)◎ のうち何を満たす?

注意点や誤解されがちな点

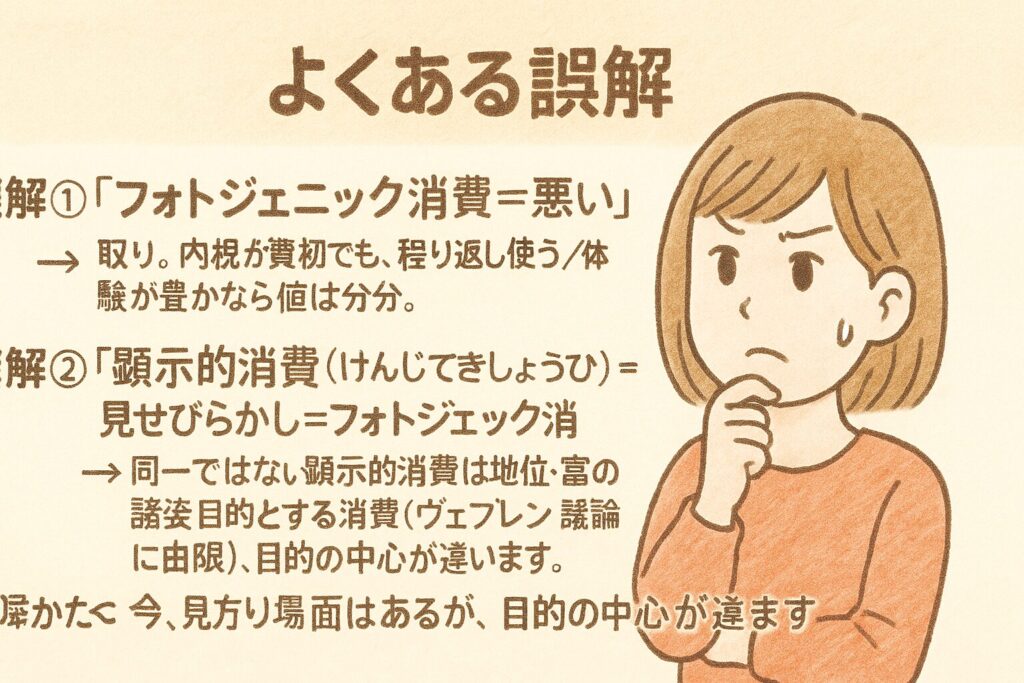

よくある誤解

- 誤解①「フォトジェニック消費=悪い」

→ 誤り。入口が写真でも、繰り返し使う/体験が豊かなら価値は十分。 - 誤解②「顕示的消費(けんじてきしょうひ)=見せびらかし=フォトジェニック消費」

→ 同一ではない。顕示的消費は地位・富の誇示を目的とする消費(ヴェブレンの議論に由来)。“映え”と重なる場面はあるが、目的の中心が違います。

なぜ誤解が生まれる?

- 評価が数値化(いいね・閲覧数)され目立つため、承認欲求だけが目的に見えやすい。

- 投稿は切り取られた一面。加工・構図・照明で、実物より良く見えることがある。

誤解や後悔を避けるコツ

- 二軸メモ:買う前に写真軸/自分軸を書き分ける。

- 「3回使う計画」:3つの使用シーンを先に決める。

- オフライン確認:試着/試用で体感をはさむ。

- 「イミ消費(いみしょうひ)」の視点:長く使える/環境や地域にプラスなど社会的な意味を少し加えると、満足が他者の反応に依存しにくい。

[用語ミニ辞典]

イミ消費(いみしょうひ)=社会的な意味や長く使う価値を重視する消費。

フォトジェニック(フォトジェニック)=写真映え。

側坐核(そくざかく/nucleus accumbens)=報酬を処理する脳部位。

顕示的消費(けんじてきしょうひ)=地位・富の誇示を目的とする消費。

トキ消費(ときしょうひ)=「今ここの盛り上がりに参加する」消費。

📌 Q&A

Q1. フォトジェニック消費とインスタ映えは同じですか?

短答:同じではなく、インスタ映えは写真の見栄え、フォトジェニック消費は“映えを目的に買う行動”です。

補足:インスタ映えは表現、フォトジェニック消費は購買行動の概念。広告会社・博報堂が2015年ごろから使い始めました。

Q2. なぜ映えるものに財布が動くの?

短答:SNSの「いいね」が脳の報酬系を刺激し、快感が購買を後押しするからです。

補足:側坐核(そくざかく)が活発化し、快感とモチベーションを強めることが研究で示されています。

Q3. フォトジェニック消費は悪いのですか?

短答:悪いわけではなく、写真だけでなく実際に活用すれば十分に価値があります。

補足:問題は「一度撮って終わり」になるケース。自分軸(用途・満足)と写真軸を両立できれば後悔しません。

Q4. 後悔しないコツはありますか?

短答:「買ったあとに3回使う場面」を考えると衝動買いを防げます。

補足:TPO・メンテナンス性・再利用性を考えることで、映えと実用を両立した選択ができます。

Q5. これからの消費トレンドは?

短答:「映え」だけでなく、瞬間を楽しむトキ消費や、社会的意義を重視するイミ消費が広がります。

補足:SNS時代は「写真で共有」から「体験や意義で共感」へと軸が移りつつあります。

おまけコラム

──「モノ → コト → トキ → イミ」

買い物の価値観は、時代ごとに大きく変わってきました。

同じ「消費」でも、何を重視するかでまったく意味が違います。ここでは代表的な流れを整理します。

モノ消費(ものしょうひ)

- 時代感:1970〜80年代

- 意味合い:新品・高性能・ブランドなど、所有そのものに価値。

- 例:家電や車、ブランドバッグを「持つこと」で満足を得る。

コト消費(ことしょうひ)

- 時代感:1990〜2000年代

- 意味合い:旅行・体験・習い事など、体験そのものに価値。

- 例:「フランス料理を食べに行った」「海外旅行に行った」という体験自体が財産になる。

トキ消費(ときしょうひ)

- 時代感:2017年ごろから言われ始めた概念(博報堂生活総研による提唱)

- 意味合い:フェスや応援上映、期間限定イベントなど、その場・その瞬間を共有することに価値。

- 例:ライブの「会場で一緒に盛り上がった」経験にお金を払う。

イミ消費

- 時代感:2010年代以降に広まった考え方

- 意味合い:環境・地域・フェアネス(公正さ)など、社会的な意味や長期的な良さに価値。

- 例:エシカル消費(エシカル=ethical=倫理的)や、フェアトレード商品を選ぶ。

フォトジェニック消費との関係

フォトジェニック消費(フォトジェニック=写真映え)は、これらの消費のどこにでも重なり得る行動です。

- モノの「デザイン性」

- コトの「体験の写真性」

- トキの「瞬間を切り取る力」

- イミの「取り組みを伝えるビジュアル」

——すべてを「写真」という窓を通して見直すのが特徴です。

映えに心が動くのは自然なこと。でも、そこに**トキ(瞬間)やイミ(社会的な意味)**を足すと、写真も体験も“より本物”に近づきます。

なぜ「モノ→コト→トキ→イミ」の順なのか?

本来の年代順は

モノ(70〜80年代) → コト(90〜2000年代) → イミ(2010年代〜) → トキ(2017年〜)。

でも記事では概念順で

モノ → コト → トキ → イミ としています。

理由はシンプルです。

- **フォトジェニック消費(映え)と結びつきやすいのが「トキ消費」**だから。

- そのあとに「イミ消費」を置くことで、盛り上がり → 意味づけという流れが自然になるからです。

※本来の年代順ではイミが先ですが、理解しやすさを優先してトキを先に紹介しています。

[図解ことば版]消費の流れ 年表

1970〜80年代 モノ消費

└ 所有に価値(ブランド・高性能)

例:車・家電・バッグを「持つこと」が満足

1990〜2000年代 コト消費

└ 体験に価値(旅行・イベント・習い事)

例:「海外旅行に行った」「フレンチを食べた」

2010年代〜 イミ消費

└ 社会的な意味に価値(環境・地域・フェアネス)

例:エシカル商品、フェアトレード、SDGs意識

2017年ごろ〜 トキ消費

└ その瞬間の共有に価値(博報堂生活総研 提唱)

例:ライブ・応援上映・フェスの一体感

フォトジェニック消費(横断)

└ 写真映えを軸にモノ・コト・トキ・イミすべてに重なり得る

まとめ・考察

結論の再掲

- フォトジェニック消費とは、写真を基準にモノや体験を選ぶ行動。

- SNSが買い物前の調査や比較に入り込んだ結果、自然な行動として広がっています。

- 良い悪いではなく、どう活かすかがポイントです。

考察

- 高尚な見方:写真は「記録」を「記憶」に変える装置。映えを軽視するのではなく、体験を編集する行為と捉えるのが健全。

- ユニークな提案:買い物の配分を日によって変えてみる。

- 「映え:意味=7:3」でテンションを上げたい日

- 「映え:意味=3:7」で長く使えるものを選ぶ日

——この切り替えだけで、満足度はぐんと高まります。

実践のヒント

- **「3回使う計画」**を考えてから買う。

- 写真を撮ったら「次はいつ使うか」を1つ決める。

- 「イミ(意味)」を1つ加点する(長持ち・地域・環境など)。

——これだけで、後悔の少ない“映えある暮らし”に近づけます。

読者への問いかけ

あなたなら、次の買い物で映えと意味をどう配分しますか?

「今日は7:3」「次回は3:7」——自分なりの比率を考えてみてください。

更に学びたい人へ

📘 初学者におすすめ

『平均4.2カ月で1万フォロワーを実現する プロ目線のインスタ運用法』石川侑輝(いしかわ ゆうき)著

- 著者:SNS運用の現場で成果を出してきたマーケター。

- 特徴:Instagramをどう運用すればフォロワーを伸ばせるか、投稿の設計・分析・改善まで「すぐに実践できる手順」を解説。

- おすすめ理由:初めてインスタを戦略的に使いたい人に最適。フォトジェニック消費の「実際の投稿設計」につなげやすい一冊。

📕 中級者におすすめ

『影響力の武器[新版]:人を動かす七つの原理』ロバート・B・チャルディーニ著(翻訳:社会行動研究会)

- 著者:心理学者で、説得・影響の研究の第一人者。

- 特徴:人が「つい動いてしまう心理法則」を7つに整理。特に「社会的証明(しゃかいてきしょうめい)=みんなが選んでいるから安心」という仕組みは、SNSでの“いいね”や“タグ”の意味を理解する助けになる。

- おすすめ理由:フォトジェニック消費の背景にある「人の心理」を体系的に学べる。中級以上の読者が理解を深めるのに最適。

📙 全体におすすめ

『増補改訂版 外食マーケティングの極意』竹田クニ著

- 著者:外食産業のマーケティングに詳しい実務家。

- 特徴:飲食業界を例に「モノ消費→コト消費→イミ消費」の流れを具体的に説明。店舗での写真映え=UGC(ユーザー生成コンテンツ)をどう集客に活かすかも扱う。

- おすすめ理由:フォトジェニック消費を「現場でどう使うか」に直結。実務と理論をつなげたい人におすすめ。

👉 この3冊を合わせて読むと、

- 石川本で 「どう投稿するか」実務 を、

- チャルディーニ本で 「なぜ人が反応するか」心理 を、

- 竹田本で 「現場でどう活かすか」実践 を、

段階的に理解できます。

疑問の解決した物語

週末の商業施設。

姪はまた、スパンコールのトップスの前に立ちました。

前回は「写真映え」に心を奪われて試着もしなかった服。

今度は手に取って、鏡の前でそっと羽織ってみます。

「写真でキラキラするのはいいけど……着てみたら、ちょっと動きにくいかも」

そうつぶやきながら、スマホを構えてパシャリ。

写真と実際の着心地を比べて、真剣に考える姿がありました。

私は気づきました。

——“フォトジェニック消費”を知ったことで、姪は「映え」だけでなく「自分にとっての本当の価値」を意識できるようになったのだと。

写真を撮る楽しさ。

そして、自分が着る満足感。

両方を比べながら選ぶことが、後悔のない買い物につながります。

教訓:映えに心を動かされても、最後に残るのは自分の体験や心地よさ。バランスをとることで、消費はもっと豊かになる。

さて、あなたならどうでしょう?

次に手に取るその商品——「映え」と「実際の満足感」、どちらを優先して選びますか?

文章の締めとして

“フォトジェニック消費”は、私たちの暮らしにすでに深く入り込んでいます。

写真に残したい気持ちも、自分の満足を大切にする気持ちも、どちらも自然で大切な感情です。

大事なのは、どちらかを否定することではなく、「映え」と「意味」のバランスをとること。

その視点を持つだけで、買い物も体験もずっと豊かで後悔のないものになります。

次にあなたが何かを手に取るとき——

「この一枚を残したい気持ち」と「実際に使って満たされる気持ち」。

その二つをそっと天秤にかけてみてください。

きっと、写真も思い出も、もっと大切にできる選択ができるはずです。

補足注意

本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、

確認できる信頼度の高い資料をもとに作成しましたが、他の見解もあり、これが唯一の答えではありません。今後の研究・市場変化によって、説明は更新される可能性があります。どうぞ多面的にお確かめください。

🧭 本記事のスタンス

これは唯一の正解ではなく、あなたが自分で調べ、選ぶための入り口です。

もしこの記事で“フォトジェニック消費”に少しでも興味が映ったなら、ここで終わらず、さらに深い文献や資料へとレンズを向けてみてください。

写真のように切り取った知識が、やがて本物の理解へとピントを合わせてくれるはずです。

最後まで読んでくださり、

本当にありがとうございました。

この記事があなたの毎日を少しでも**“フォトジェニック”な学び**に変えるきっかけになれば幸いです。

コメント