『レジ圧』とは?セルフレジでもたつくと感じる“無言のプレッシャー”の正体と対処法

「視線が痛い」セルフレジで感じる『レジ圧』とは?心理と解決のヒント

夕方のスーパー。セルフレジで支払いを終えて、エコバッグを広げます。

「ポイントカード…どこだっけ?」——探しているうちに、背中に“視線”を感じて手がぎこちなくなります。

レジ袋が有料化されてからは、自分で素早く袋詰めする場面が増えました。だからこそ、何も言われていないのにプレッシャーを感じる人が多いのです。

レジ袋の有料化、この制度は令和2年7月1日から全国一律で始まり、買い物スタイルの変化を後押ししました。

3秒で分かる結論

「レジ圧」=レジ周り(特にセルフレジ)で、後ろの人や店員に評価される不安や人前の緊張、「自分が目立っている」と感じやすい思い込み(スポットライト効果)が重なって生じる心理的プレッシャーの俗称です。

今回の現象とは?

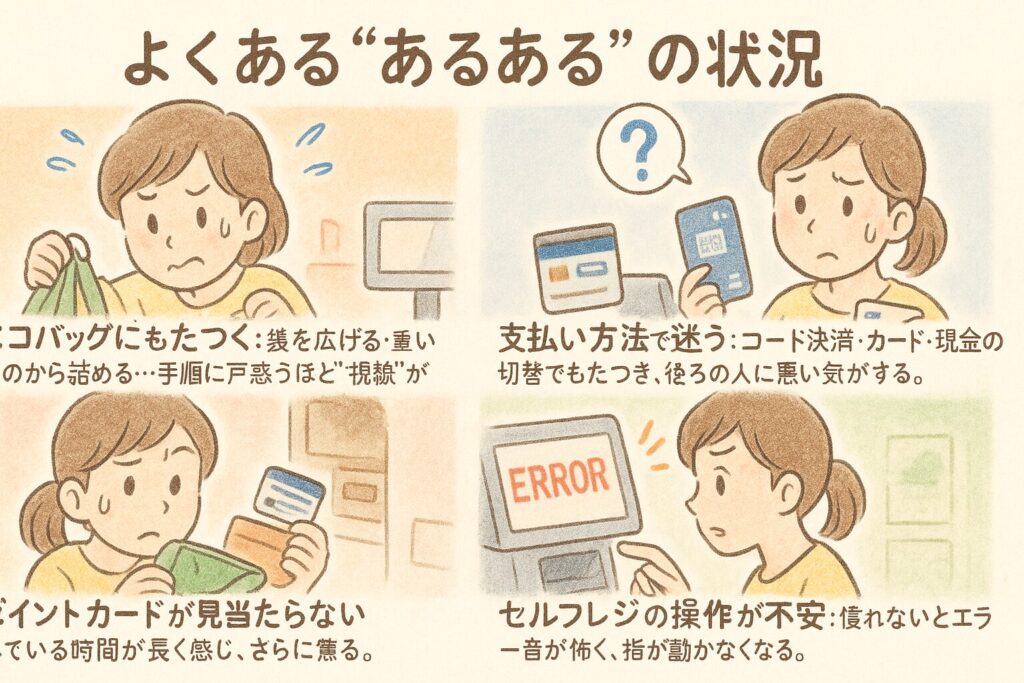

よくある“あるある”の状況

- エコバッグにもたつく:袋を広げる・重いものから詰める…手順に戸惑うほど“視線”が気になる。

- 支払い方法で迷う:コード決済・カード・現金の切替でもたつき、後ろの人に悪い気がする。

- ポイントカードが見当たらない:探している時間が長く感じ、さらに焦る。

- セルフレジの操作が不安:慣れないとエラー音が怖く、指が動かなくなる。

どれもあなたが悪いわけではありません。

人前だと得意な作業は速くなる一方、不慣れな作業は遅くなる(社会的促進/抑制)うえに、評価される不安や**「自分だけ注目されている」という思い込み**が緊張を強めるからです。

この記事を読むメリット

- ストレスが軽くなる(“圧”の仕組みが分かると和らぎます)

- すぐ使える実践ワザ(並び方・詰め方・声かけのテンプレ)

- 裏づけのある知識(心理学と制度変更の事実にもとづく解説)

疑問が浮かんだ物語

仕事帰り。

セルフレジで会計は済んだのに、エコバッグがうまく広がりません。

小銭入れは奥、ポイントカードは別のポケット。

時間が伸びたように感じ、背中に熱い視線が刺さる気がします。

まるで、砂時計の音が耳元で大きくなるみたいです。

「どうしてだろう。誰も何も言っていないのに、急かされているみたい。私、遅いのかな。迷惑かな。このモヤモヤの正体は何?」

「ナンデだろう、どうして胸がざわつくんだろう。

私だけが遅いの? それとも“見られている気がする”だけ?

この圧の正体って何なんだろう…。」

この素朴な疑問を手がかりに、この謎をいっしょに解き明かしていきましょう。

——この小さな不思議の“名前と正体”を、次章で丁寧に解き明かします。続きへ。

すぐに分かる結論

お答えします。

“レジ圧”は学術用語ではなく俗称ですが、中身は心理学で説明できる現象です。

- 評価懸念(他人からどう見られるか不安)

- 社会的促進/抑制(人前だと得手は早く、不得手は遅くなる)

- スポットライト効果(自分の目立ち具合を過大評価しがち)

が組み合わさり、**「何も言われていないのに圧を感じる」**のです。

噛み砕いて言えば:

**「見られている気がしてドキドキ → 手がもたつく → もっとドキドキ」**のループです。

あなたの性格のせいではありません。

『レジ圧』とは?

定義(本記事での扱い)

レジ圧(れじあつ)

…レジ(とくにセルフレジ)付近で、後ろの人や店員の存在を強く意識して「急かされている気がする」と感じる心理的プレッシャーの俗称です。

学術の正式用語ではありませんが、既存の心理学で説明できます。

由来・広がり(事実ベース)

- 制度の変化:レジ袋の有料化(令和2年7月1日開始)で、自分でエコバッグに詰める場面が全国で一般化。

→ レジ周りの滞在時間や後続への配慮を意識しやすくなりました。 - 言葉の拡散:TV番組やSNSで「レジ圧」という言い方が紹介され、俗称として定着しました。

- 店舗オペレーションの変化:セルフレジ/セミセルフレジの設置がこの数年で大きく普及し、お客さま自身が操作する工程が増えました。

関係する心理学のキーワード

- 社会的促進(しゃかいてきそくしん)/社会的抑制(よくせい)

人前だと、簡単・慣れた作業は速く、難しい・不慣れな作業は遅くなる/ミスしやすいという現象。 - 評価懸念(ひょうかけねん) / Evaluation Apprehension(エバリュエーション・アプリヘンション)

「遅いと思われるかも」など、他者からの評価が不安になること。 - スポットライト効果(こうか) / Spotlight Effect(スポットライト・エフェクト)

**「自分が思うほど、他人は自分を見ていない」**のに、注目を過大評価してしまう思い込み。

実験・事例(どんな現象として測られてきた?)

- 人前での作業は、慣れ次第で速くも遅くもなる(社会的促進/抑制)。

- 評価を受ける状況は、緊張や心拍の上昇を引き起こしやすい。

- 代表例:TSST(ティーエスエスティー)=Trier Social Stress Test

→ 面接+暗算の課題で、評価される場をつくり、生理反応(心拍やホルモン)を測る手法。

- 代表例:TSST(ティーエスエスティー)=Trier Social Stress Test

- 社会評価ストレス(ソーシャル・エバリュエイティブ・スレット)

人前での評価脅威にさらされると、HPA軸(えいち・ぴー・えー・じく)=視床下部−下垂体−副腎系が働き、**コルチゾール(ストレスホルモン)**が上がりやすくなります。

→ 指先の細かい動作が乱れたり、焦りが強くなったりしやすいのは自然な反応です。

かみ砕きメモ:

「人目」×「不慣れ」×「評価される不安」×「自分だけ目立っている気がする」

= 小さなミスが増えて、ますます焦る…という流れです。

なぜ注目されるのか?(社会・受け止め・脳のはたらき)

社会的背景(例つき)

- セルフ化の波:セルフレジが広がり、決済や袋詰めの一部を自分で行うのが普通に。

→ **「もたつく=人目」**を意識しやすい状況が増えました。 - 制度の後押し:レジ袋有料化でエコバッグ詰めが一般化。**“並びの流れを止めたくない”**という気持ちが強まりました。

- メディアでの言及:行列でのイライラや、レジ周りのプレッシャー体験が記事や番組で語られ、**「わかる!」**と共感が広がりました。

世間での受け入れ・取り入れ

- セルフレジ=悪ではなく、早い・便利と感じる人も多い一方、慣れない操作や袋詰めで緊張を感じる声も。

→ 店舗側は案内表示の充実や**サッカー台(袋詰め台)**の配置などで、不安の芽を減らす工夫を進めています。

心理と脳・神経の動き(やさしく)

- **交感神経(こうかんしんけい)が優位になる

→ 心拍が上がる/汗ばむ/手が震えるなど、“戦うか逃げるか”**の準備モード。 - HPA軸が動いてコルチゾールが上がる

→ 短時間でも、注意が散りやすい・細かな操作がぎこちないが起きがち。 - ここに評価懸念やスポットライト効果が重なると、**「見られている気がしてドキドキ→手がもたつく→もっとドキドキ」**のループが回りやすくなります。

かみ砕きメモ:

体の“非常ベル”が鳴る → 指がうまく動かない → 失敗が増える → さらに非常ベル。

知っているだけでも、**「いま非常ベルが鳴ってるだけ」**と気づけて楽になります。

実生活への応用例

① 並ぶ前の「3秒準備」

- エコバッグを先に開く

- 支払い方法を先に決める(アプリ/カード/現金)

- ポイントカードを手元に出す

→ 不慣れほど人前で崩れるので、最初の3秒で**“慣れ側”に寄せる**のがコツ。

② 会計後はサッカー台へ移動

- 清算が済んだら、袋詰め専用台へ。

→ 列の流れを止めない=周囲の不満&自分の焦りを減らす。

※「待ちの心理」では、不確実な待ちは長く感じる・イライラしやすい、と整理されています。

③ 手順の固定化(マイルーティン)

- 重い物 → 四角い物 → 柔らかい物の順で入れる

- 画面 → 支払 → レシート → カード収納の順で毎回同じ

→ 緊張しても体が自動運転で動けるようになります(社会的抑制の影響を小さく)。

④ **“ひとことテンプレ”**で心を軽く

- 相手へ:「お待たせしました。袋詰めは台で続けますね」

- 自分へ:「大丈夫。みんな自分の買い物を見ている」

→ 評価懸念とスポットライト効果を言語化→手放す。

⑤ 動線(どうせん)のクセを知る

- 店づくりでは、終盤に“ついで買い”を促す配置(関連陳列:クロスマーチャンダイジング)が多いです。

→ 回る順番を決めて買うと滞在が短くなり、焦りのトリガーも減ります。

メリット:焦り軽減/落下など小事故の防止/買い忘れ減少

デメリット:最初は準備が手間/混雑時に移動が面倒

かみ砕きメモ:

**“先に決める・先に出す・先に開く”**の3点だけでも、体感はガラッと変わるはずです。

注意点・誤解されやすい点

よくある誤解

- 「自分が気が弱いからだ」

→ 誤解。人前の作業なら誰にでも起こる普遍的反応です。 - 「周りは自分をずっと見張っている」

→ 誤解。スポットライト効果で、注目度を過大評価しやすいだけ。 - 「セルフレジは悪」

→ 短絡。慣れればむしろ速くラクになります(社会的促進)。

なぜ誤解が生まれる?

- 不確実性(どれだけ待たせるか不明)+目の前の行列の可視化で、注意が“他人の目”に吸い寄せられるから。

- 空白時間は長く感じ、説明のない待ちは不満を増幅しやすい、という待ちの心理の性質があるため。

回避の考え方・方法

- 行動:3秒準備+サッカー台移動+手順固定で、**“もたつきの種”**を先に摘む。

- 認知:**「自分が思うほど見られていない」**を合言葉に(スポットライト効果を知る)。

- 環境:店舗側は案内表示・動線の明確化で不確実性を減らすと、主観的な待ちが短く感じられます。

小まとめ【読み終えてすぐ実践】

結論:

レジ圧は“性格の弱さ”ではなく、人前×不慣れ×評価不安×自己注目が重なって起きる普通の反応です。

今日の4つ

- 3秒準備(出す・開く・決める)

- 会計後は台へ(流れを止めない)

- 手順固定(重い→四角→柔らかい/画面→支払→レシート→収納)

- ひとこと(相手へ/自分へ)

次に同じ場面に出会ったら、この4つだけ思い出してください。

「大丈夫、みんな自分の買い物に集中している」——それが合図です。

Q&A

Q1. レジ圧は性格が弱い人だけが感じるものですか?

A. いいえ。性格ではなく「人前で不慣れな作業をすると緊張しやすい」という普遍的な反応です。心理学の「社会的促進・抑制」や「評価懸念」で説明できます。

Q2. レジ圧を感じなくなるトレーニング方法はありますか?

A. 「準備」と「手順の固定化」が効果的です。エコバッグを先に開き、支払い方法とポイントカードを決めておく。慣れるほど緊張は減ります。

Q3. セルフレジが苦手なので避けてもいいですか?

A. もちろんOKです。有人レジを使う選択も正解。ただ、セルフレジは慣れると早くて便利。自分のスタイルに合う方を選んでください。

Q4. レジ圧に似た現象は他にもありますか?

A. 代表例が「エレベーター現象」です。狭い空間で沈黙が気まずくなるのも「評価される不安」や「スポットライト効果」が働いているためです。

Q5. 店側はどんな工夫をしているのですか?

A. サッカー台の設置や案内表示、レジ配置の改善などで「待たせてしまう不安」を減らす工夫が進んでいます。ナッジ理論に基づく環境設計の一例です。

おまけコラム

「レジ圧」と“エレベーター現象”の意外な共通点

レジで感じる「無言のプレッシャー」。

実はこれ、エレベーターに乗ったときに生じる“気まずい沈黙”とよく似ています。

① 「エレベーター現象」とは?

まず注意したいのは、「エレベーター現象」自体は学術用語ではなく、一般的な通称だということです。

心理学で研究されているのは、エレベーターを題材にした 「シビル・イナテンション(Civil Inattention)」=互いに視線を交わしつつも干渉しない暗黙のルール です。

つまり「エレベーター現象」と呼ばれるものは、

- 狭い空間で人が集まり、互いに意識する

- けれど余計な行動や会話は控える

といった**“社会的緊張”を説明するためのわかりやすい呼び名**にすぎません。

② 沈黙の圧力

エレベーターに数人で乗ったとき、なぜか急に会話が減ることはありませんか?

みんな天井のランプや自分の靴を見て、互いに沈黙を守ろうとします。

これは「余計なことをすると目立ってしまうかも」という評価懸念(ひょうかけねん)によるものです。

③ レジ圧との共通点と違い

- 共通点

- どちらも **「他人に見られているかもしれない」**という意識が緊張を生む。

- 「スポットライト効果」=自分が注目されていると過大評価する心理が働く。

- 違い

- レジ圧:作業の遅れやミスに直結する → 「後ろの人に迷惑かけているかも」と焦りが強まる。

- エレベーター現象:何も起きていないのに沈黙が気まずい → 「変に思われないか」という意識に偏る。

つまり「レジ圧」は動作に対するプレッシャー、「エレベーター現象」は存在そのものに伴う気まずさが中心なのです。

④ 環境デザインでの工夫

面白いのは、こうした心理を和らげる工夫があることです。

- エレベーター:鏡をつけると人々の視線が分散し、沈黙の居心地の悪さが軽減されます。

- レジ:会計後に「サッカー台」を設置したり、案内表示を置くことで「待たせている不安」を下げられます。

つまり、“圧”は人間関係だけでなく、空間の設計次第で緩和できるのです。

⑤ ちょっとした気づき

レジで焦るのも、エレベーターで静かになるのも、

結局は **「人は他人の目を意識しすぎる生き物」**だからこそ。

でも同時に、相手も同じように不安を抱えているのだと知ると、

「みんな同じなんだな」と思えて、少し気持ちが楽になりますよね。

『エレベーター現象』の定義(本記事での扱い)

スポットライト効果:「自分ばかり見られている」と感じやすい

——この3つが重なり、沈黙や硬さが生まれます。

通称としての定義

狭い共有空間(例:エレベーター)で、人が互いを強く意識する一方、干渉や会話を控え、“気まずい沈黙”や緊張を感じる状態を指す、一般的な呼び名です。

※学術の正式用語ではありません。研究領域では、近い概念として**シビル・イナテンション(Civil Inattention:互いを認めつつ深入りしない暗黙の作法)**などが論じられます。

心理の中身(かみ砕き)

評価懸念:「変に思われたくない」

社会的促進/抑制:人前だと不慣れな行動がぎこちなくなる

『サッカー台』とは

「サッカー台(さっかーだい)」は、会計後にお客さんが自分で袋詰め(エコバッグやレジ袋に移し替え)をするための作業台のことです。レジの近くに置かれ、テープや小分け袋が備えてあることも多いです。

呼び方と語源

- 日本の小売現場では**「サッカー台」**のほかに、当て字で「作荷台(さっかだい)」と表記されることがあります。どちらも袋詰め用カウンターを指します。

- 語源としてよく紹介されるのは、英語のsack(袋)+ -erで**sacker(サッカー:袋詰め係)という語から来たとする説です。スポーツのsoccer(サッカー)**とは無関係です。※語源は諸説あり、辞典や現場でも表記が混在しています。

更に学びたい人へ

『マンガでわかる 行動経済学』

著者:星井 博文(著)/松尾 陽子(著)/川西 諭(監修)

本の特徴:マンガ+短い解説で、バイアス(思い込みのクセ)やヒューリスティック(近道思考)をやさしく理解できます。買い物・選択・“つい焦る心理”など、日常のあるあるに直結する事例が中心。

おすすめ理由:初めてでもスラスラ読めて、「なぜ焦るとミスが増えるのか」が感覚的に腑に落ちます。

本記事のテーマ(評価懸念・自己注目)に関連する意思決定の土台を短時間でつかめます。

短時間で要点把握→すぐ実践の流れに最適です。

『NUDGE 実践 行動経済学 完全版』

著者:リチャード・セイラー/キャス・サンスティーン(著)/遠藤 真美(訳)

本の特徴:ナッジ(Nudge)=“人の選択を尊重しつつ、小さな仕掛けでより良い行動に誘導する”設計思想を体系化。公共政策・医療・職場・店舗など現場の事例が豊富。

おすすめ理由:レジ周りの案内表示やサッカー台の配置など、環境デザインで“圧”を軽くする発想と直結。個人の工夫(3秒準備・手順固定)に加え、組織や店舗側の改善を考える視点も得られます。

中級者が一段深めるのに最適。実装アイデアの引き出しが増えます。

『影響力の武器[第三版]—なぜ、人は動かされるのか』

著者:ロバート・B・チャルディーニ(著)/社会行動研究会(訳)

本の特徴:人の行動を動かす6原理(最新版では拡張)を、豊富な実例とともに解説。社会的証明や希少性など、売場や行列で働く心理の仕組みが分かります。

おすすめ理由:「周りの目が気になる」「行列に影響される」など、レジ圧の背景にある社会的要因を体系的に理解できます。

接客・店舗運営・広報にも応用範囲が広く、個人にも組織にも使える定番書です。

使い分けの目安

初学者におすすめ:『マンガでわかる 行動経済学』

→ “なぜ焦る?”が直感的に分かる。まずはここから。

中級者向け:『NUDGE 実践 行動経済学 完全版』

→ “どう設計すれば焦りを減らせる?”を学ぶ。現場で活かしやすい。

全体におすすめ(定番):『影響力の武器[第三版]』

→ “そもそも人はどう動く?”の原理を押さえて、理解を一段深く。

気になる一冊からでも十分効果があります。

疑問が解決した物語

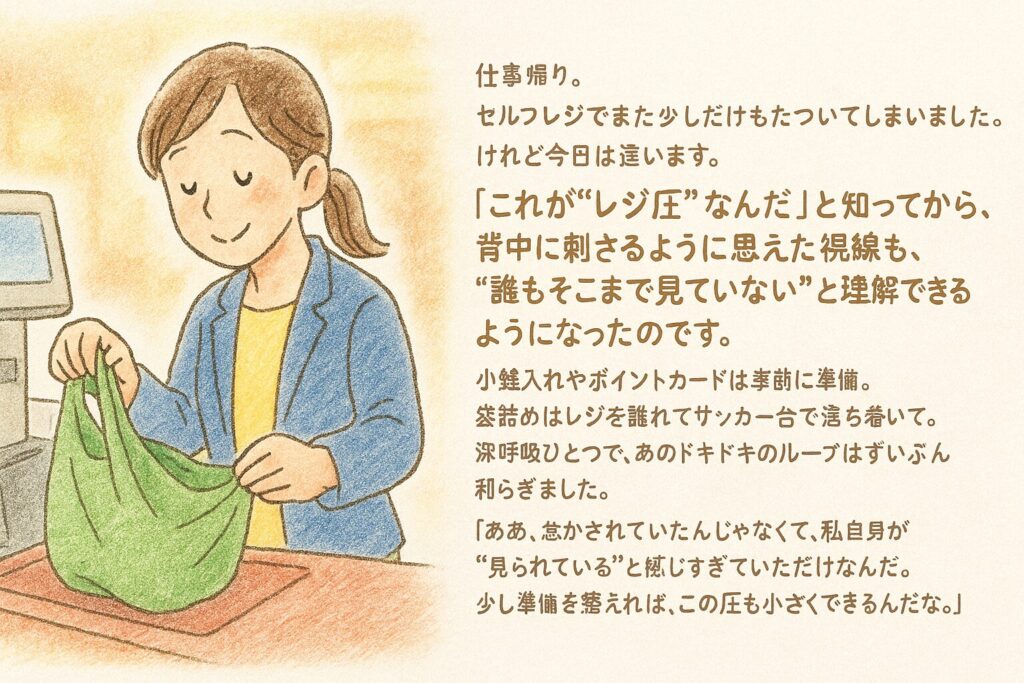

仕事帰り。

セルフレジでまた少しだけもたついてしまいました。

けれど今日は違います。

「これが“レジ圧”なんだ」と知ってから、

背中に刺さるように思えた視線も、

“誰もそこまで見ていない”と理解できるようになったのです。

小銭入れやポイントカードは事前に準備。

袋詰めはレジを離れてサッカー台で落ち着いて。

深呼吸ひとつで、あのドキドキのループはずいぶん和らぎました。

「ああ、急かされていたんじゃなくて、

私自身が“見られている”と感じすぎていただけなんだ。

少し準備を整えれば、この圧も小さくできるんだな。」

不思議に思っていたモヤモヤの正体がわかると、

同じ場面もずっと軽やかに過ごせるようになります。

教訓

- 圧の正体を知ることが、気持ちを楽にする第一歩

- 小さな準備と環境の使い方で、プレッシャーは和らぐ

- 自分が特別に弱いのではなく、誰もが感じうる人間の自然な反応

読者への問いかけ

あなたは次にセルフレジに立つとき、

今日学んだことをどう活かしてみますか?

「急かされている気がする」あの瞬間に、

自分なりの小さな工夫を試してみると、

きっと買い物が今より少しラクに、そして気持ちよくなるはずです。

文章の締めとして

「レジ圧」という言葉に触れると、ちょっと笑ってしまう人もいれば、「あ、わかる!」と共感する人も多いでしょう。

けれどその正体を知り、心理学や社会の仕組みと結びつけて理解すると、私たちの感じていた“モヤモヤ”は単なる思い込みではなく、人間誰もが持つ自然な心の働きだと分かります。

袋詰めの手際や支払いの準備といった小さな工夫で、緊張は和らぎます。

そして、視線や沈黙に感じる圧は「自分だけが特別に弱い」のではなく、誰もが同じように抱く普遍的な感覚なのです。

これからスーパーやセルフレジに立ったとき、今日学んだ知識を少し思い出してみてください。

「焦らなくても大丈夫。みんな同じように感じているんだ」と気づくだけで、買い物の時間はもっとラクに、そして少し楽しくなるはずです。

注意喚起

——この記事で紹介した内容は、筆者が信頼できる情報源をもとに調べた範囲でのまとめです。

心理学や社会の研究は日々進んでおり、新しい知見や別の考え方も現れるでしょう。

どうか今回の記事を、唯一の正解ではなく「自分で考え、工夫してみるきっかけ」として受け止めていただければ嬉しいです。

「レジ圧」をきっかけに人の心の働きを知ると、買い物の風景が少し違って見えてきます。

もしこの記事で興味を持たれたなら、ぜひ更に深い文献や資料を手に取り、

あの“無言の圧”の裏に潜む心理や社会の仕組みを、じっくり味わうように学んでみてください。

――レジ前の小さな緊張が、やがて大きな気づきへとつながるはずです。

ここまで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうか次にスーパーで袋詰めをするときには、今日の学びを思い出し、“レジ圧”ではなく“レジ安心”を感じられますように。

コメント