なぜ「1つ買うと次々欲しくなるの?」——『ディドロ効果』で解く買い物の連鎖心理

「新しいソファを買ったらカーテンまで欲しくなる」——その不思議な現象、実は『ディドロ効果』

お気に入りのソファを新調したら、

今まで気にならなかったカーテンやラグの色が急に浮いて見える。

「せっかくなら部屋全体を同じ雰囲気にそろえたい」——そんな気持ち、ありませんか?

3秒で分かる結論

新しいひとつのアイテムが、まわりとの不調和を強調し、全体をそろえたくなる衝動を生む。

これが『ディドロ効果』です。

今回の現象とは?

- 「新しい靴を買ったら、服まで買いそろえたくなるのはどうして?(ディドロ効果とは?)」

- 「スマホを替えたら、ケースや充電器まで一気に揃えたくなるのはなぜ?(この心理の正体は?)」

- 「部屋に高級家具を置いたら、他の家具が急に安っぽく見えるのはどうして?(調和の法則?)」

このようなことはありませんか?

- ブランドバッグを買ったら、靴やコートまで“格”を合わせたくなる。

- 新しいランニングシューズを買ったら、ウェアやウォッチまで欲しくなる。

- ダイニングテーブルを替えたら、椅子や食器、照明まで気になってくる。

——これらはすべて、まわりとの調和を求める気持ちから生まれるものです。

この記事を読むメリット

- 衝動買いを抑え、無駄づかいを減らすコツがわかります。

- どこまで揃えるか/どこから揃えないかの境界線の決め方が見えてきます。

- 「調和を保ちたい」という心理をうまく使えば、生活の満足度を上げるヒントになります。

疑問が生まれた物語

大学生のミホさんは、憧れのブランドバッグを手に入れました。

けれども、鏡の前で合わせてみると、普段の靴やコートが妙に合わない気がするのです。

「どうしてだろう。バッグはうれしいのに、なんだか全体がちぐはぐに見える…。

これって私の気のせい?それとも、もっと他の物も買いそろえないといけないの?」

ワクワクするはずの買い物のはずが、

気づけば「調和していない不安」に胸がざわついていました。

不思議だな、謎だな、どうしてこんな感情になるんだろう——。

すぐに分かる結論

お答えします。

この現象は『ディドロ効果』と呼ばれます。

新しい“ひとつ”のアイテムが、

今まで気にならなかった周囲との不調和を浮き立たせ、

「全体を統一したい」という衝動を生むのです。

つまり、同じブランドで揃えること自体が目的なのではなく、

「調和が崩れた違和感」を解消しようとする心の働きが根っこにあります。

この気持ちは自然なものであり、正しく理解すれば

「どこまで揃えるか」「どうやって調和させるか」を選べるようになります。

——さらに詳しく、歴史的な由来や心理的背景を知ることで、

この不思議な連鎖の正体をもっと深く理解できます。

この先の段落で、一緒に探っていきましょう。

『ディドロ効果(ディドロ・エフェクト)』とは?

定義(やさしく要点)

ディドロ効果(Diderot effect/ディドロ・エフェクト)とは、

新しい持ち物が1つ入ることで全体の調和(ちょうわ:見た目・質感・価格帯・世界観のまとまり)を取り戻したくなり、

関連の買い足し・買い替えが連鎖しやすくなる現象です。

かんたんに言うと「1つ格上げすると、まわりも揃えたくなる」心の動き。

専門語メモ

調和=バラバラ感が少なく、見た目や機能がしっくり合うこと。

連鎖=1つの選択が次の選択を呼びこむこと。

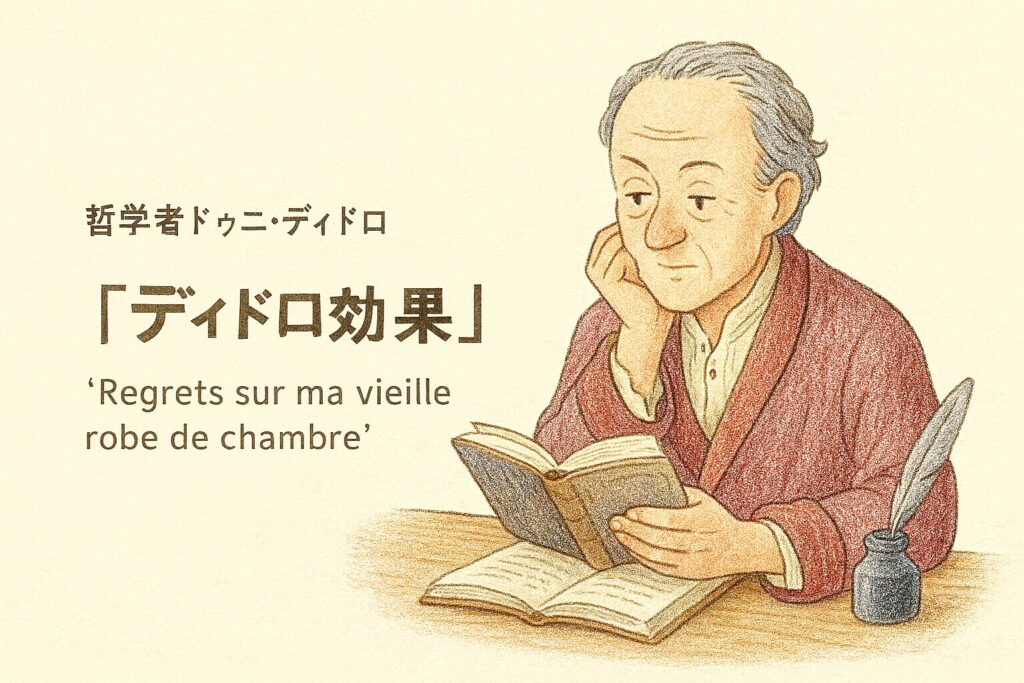

由来(原点のエピソード)

18世紀の哲学者ドゥニ・ディドロ(Denis Diderot/ドゥニ・ディドロ)が書いた随筆

『私の古いガウンを手放したことへの後悔』

(仏題:Regrets sur ma vieille robe de chambre/ルグレ スュール マ ヴィエイユ ローブ ドゥ シャンブル)」が出発点です。

豪華な赤いガウンを手にしたことが引き金となり、

椅子や机まで“格”を合わせて次々買い替えてしまった、という**自省録(体験談)**を本人が綴っています。

執筆は18世紀後半、初版は1772年系統の版で確認できます(原文は無料公開)。

名称と理論化(だれが、どう整理した?)

この連鎖に**「ディドロ効果」**という名前を与え、

「ディドロ・ユニティ(Diderot unities/ディドロ・ユニティーズ)」=“まとまり”という考えで整理したのが、

文化人類学者グラント・マクラッケン(Grant McCracken/グラント・マクラッケン)です。

1980年代の論文・著書『Culture and Consumption(カルチャー・アンド・コンシュンプション)』で、

人はモノを“補完し合うセット”としてとらえ、自己像や世界観に合わせて一貫性を求めると理論化しました。

専門語メモ

ユニティ(unity/ユニティ)=「まとまり・統一感」の意。

消費文化研究=買い物や所有と文化・意味の関係を学ぶ分野。

ひとことで言うと

新参者(しんざんもの=新アイテム)が場の空気を変え、

全体の“格”を揃えようとする力が働く——それがディドロ効果です。

補足説明:人物紹介

ドゥニ・ディドロ(Denis Diderot)

18世紀フランスの哲学者・作家で、**百科全書派(ひゃっかじょしょは)の中心人物としても知られています。

啓蒙思想(けいもうしそう:理性や科学を重んじる考え方)の代表的論客であり、

「知識をすべての人に開放する」という理念のもとで『百科全書(Encyclopédie/アンシクロペディ)』**の編集を主導しました。

ディドロはまた、日常生活に根ざした人間観察を随筆に残し、

その中のひとつ『私の古いガウンを手放したことへの後悔』で、

のちに「ディドロ効果」と呼ばれる現象の原型を描いています。

哲学者でありながら、自分の体験をユーモラスかつ鋭く分析した点が特徴です。

グラント・マクラッケン(Grant McCracken)

カナダ出身の文化人類学者(ぶんかじんるいがくしゃ)で、

消費文化(しょうひぶんか:人々の買い物やモノの使い方が文化にどう影響するか)を専門に研究しています。

1980年代に発表した論文・著書『Culture and Consumption(カルチャー・アンド・コンシュンプション)』の中で、

ディドロのガウンの逸話をもとに「ディドロ効果(Diderot effect)」という名称を提唱しました。

マクラッケンは、人がモノを単独で持つのではなく、“セット”や“まとまり”として扱い、

その中に自己イメージや生活の調和を投影していると指摘しました。

この考え方は現代のマーケティングやブランディングにも大きな影響を与えています。

👉 **ディドロが“現象を体験し書き残した人物”**であり、

**マクラッケンが“その現象を整理し名前を与えた研究者”**だと押さえると理解しやすいです。

なぜ注目されるのか?

家計へのインパクト(雪だるま式の出費)

1つのアップグレードが次の出費を呼び込みやすいためです。

金融機関の**ING(アイエヌジー)**は、解説記事で

「新規購入 → 既存品が合わなく見える → 置き換えが連鎖 → 財布が空に」という流れに注意を促しています。

仕組みを知ること自体が予防策になります。

学術と実務での使われ方(“世界観の設計図”)

マクラッケンの枠組みは、機能だけでなく、自己イメージや統一感に沿って買うという視点を与えました。

マーケティングでは、関連アイテムを“セット”で提案したり、

プロダクトの世界観(エコシステム)を作るときの理論的な下敷きとして引用されます。

専門語メモ

エコシステム(ecosystem/エコシステム)=製品やサービスが相互に補完し合う仕組みのこと。

例:スマホ本体と公式アクセサリー群・クラウドサービス一式など。

世間での受け入れ(一般向け解説の広がり)

一般読者向けにはジェームズ・クリア(James Clear/ジェームズ・クリア)の記事

「The Diderot Effect」が広く読まれ、

「1つの新しい持ち物が消費のスパイラルを生む」という直感的説明で理解が進みました。

ミニマリズムや節約の文脈でも実感的な話題として定着しています。

どんな場面で“使うべき”知識?

- 予算設計:主役アイテムだけでなく周辺も含めた総額を最初に見積もる。

- 購入順序:先に**世界観の基準(色・素材・価格帯)**を決め、後からの合わせ買いを減らす(=“計画的ディドロ・ユニティ”)。

- 情報曝露の調整:おすすめ表示やショールームは連鎖の起爆剤になりやすいので、見せ方・見られ方をコントロール。

実生活への応用例

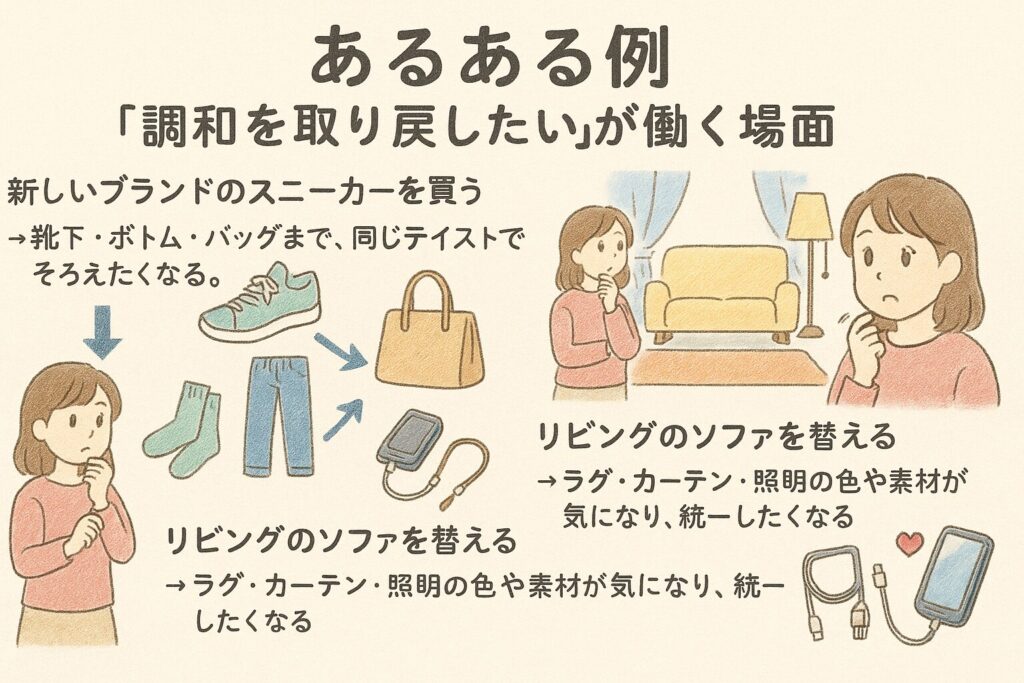

あるある例

“調和を取り戻したい”が働く場面

- 新しいブランドのスニーカーを買う

→ 靴下・ボトム・バッグまで、同じテイストでそろえたくなる。

※新しく入った“主役”が、まわりのバラつきを目立たせるため。 - リビングのソファを替える

→ ラグ・カーテン・照明の色や素材が気になり、統一したくなる。

※部屋全体の**世界観(せかいかん:雰囲気のまとまり)**を整えたい心理。 - スマホを機種変する

→ ケース・充電器・ストラップまで“おそろい”にしたくなる。

※新参者(しんざんもの:新アイテム)が入ると、全体の格をそろえたくなる。

用語ミニ解説

世界観=色・素材・価格帯・ブランドの物語など、全体の“統一感”。

すぐできる対策(ムダを減らし、満足を上げる)

- 世界観メモを先に作る

色・素材・上限価格・用途をメモ。あとからの“合わせ買い”を減らせます。

※ユニティ(unity/ユニティ=まとまり)を計画で先取り。 - 48時間ルール

関連アイテムはその場で即決しない。2日おいてから判断。 - セット予算(よさん)を最初に決める

本体:周辺=3:2などの上限比率。天井に当たったら買わない。 - One-in One-out(ワンイン・ワンアウト)

1つ入れたら1つ手放す。所有点数と出費の暴走を抑える。 - “用途別だけ”そろえる

通学用・仕事用などシーン限定で統一。全領域はそろえない。

メリット:後悔や散財が減る/管理しやすい/“整った感”で満足度アップ。

デメリット:予定外の楽しい“偶然の出会い”が減ることも。

→ 世界観メモ+48時間で、揃えすぎない余白を残すのがコツです。

注意点や誤解されがちな点

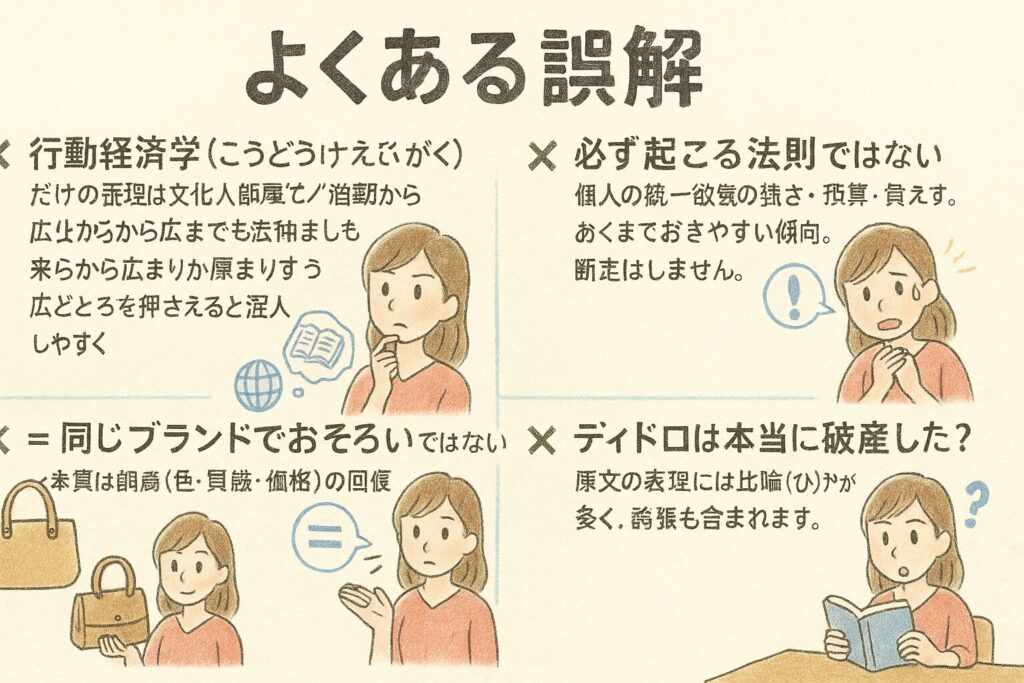

よくある誤解

- 「行動経済学(こうどうけいざいがく)だけの話」ではない

名称の整理は文化人類学(ぶんかじんるいがく)/消費文化研究の流れから広まり、

のちにマーケティングや行動経済で一般化しました。

→ 出どころを押さえると混乱しません。 - “必ず起こる”法則ではない

個人の統一欲求の強さ・予算・価値観で差が出ます。

→ あくまで起きやすい傾向。断定はしません。 - 「= 同じブランドでおそろい」ではない

本質は調和(色・質感・価格帯・物語)の回復。

ブランド一致は結果の一例に過ぎません。 - 「ディドロは本当に破産した?」

原文の表現には**比喩(ひゆ)**が多く、誇張も含まれます。

→ 伝記的な断定は避け、原典で確認する姿勢が大切。

予防と対策(誤解を防ぐポイント)

- 三層の出典で理解を補強

原典(ディドロの随筆)/学術(マクラッケンの研究)/一般向け(分かりやすい解説)を併記。 - 「調和=ブランド一致」ではないと明記

色・素材・価格帯・物語の総合一致と説明する。 - “例外がある”前提で書く

傾向であり必然ではないことを繰り返し示す。 - 具体的な線引きを提示

世界観メモ・48時間・セット予算・ワンインワンアウト——実務の型を用意しておく。

追記:「同じキャラクターで揃える」はディドロ効果?

結論

場合によってはディドロ効果に当たりますが、必ず=そうとは限りません。

ディドロ効果になりやすいケース

- きっかけは新しく入った1点(例:推しキャラのトート)。

- その1点で全体の不調和が気になり、

周辺を“同じ世界観”で整えたくなる(色・素材・テイストも含む)。 - 結果、関連アイテムを連鎖的に買い足してしまう。

ディドロ効果“ではない”主因の例

- コレクション完成欲(シリーズを全部そろえたい)。

- 推し活/所属アイデンティティの表明(ファンとして持ちたい)。

- 限定・レアの希少性に惹かれた購入。

- 単純接触効果で、見慣れて好きになり買ってしまう。

→ これらが主因なら、別の心理要因がメインです。

見分けるミニチェック

- 起点は“新しい1点”の導入か?

- “統一感を回復したい”感覚が強いか?

- 買い足しが生活全体へ波及しているか?(バッグ→財布→ポーチ…)

→ 当てはまるほどディドロ効果の色が濃いです。

上手なコントロール(推しを楽しみつつ散財を防ぐ)

- 世界観メモ(色・素材・上限価格・使用シーン)を先に決める。

- 48時間ルール(関連品は即決しない)。

- 用途限定で統一(通学だけ/おでかけだけ等)。

- 主役1つ+脇役は無地の配分で、過剰連鎖をブロック。

ポイント:「キャラクターで揃える=ディドロ効果」ではなく、

“新しい1点による不調和”を整えたい衝動が強いかが判断軸です。

おまけコラム

「古いガウン」のもう一歩奥へ

フランス語の原題は

Regrets sur ma vieille robe de chambre

(ルグレ スュール マ ヴィエイユ ローブ ドゥ シャンブル)。

副題は

Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune

(アヴィ ア スー キ オン プリュ ドゥ グー ク ドゥ フォルチュン)。

意味はおおむね、

「趣味(審美眼)が財力を上回る人への注意」。

——美意識が財力を超えるとき、出費が雪だるま式に膨らむ……という

“今にも通じる警句(けいく)”が込められています。

作中では、藁椅子→革張りの肘掛け椅子、古い机→新しいライティングデスクへと

“格”が連鎖的に引き上がる様子が、ユーモアと自省を交えて描かれます。

有名な一節の意訳は、

「私は古いガウンの主人だったが、新しいガウンの奴隷になった」。

——モノとわたしの主従が入れ替わる瞬間を、見事に言い当てています。

現代の視点では、

サステナビリティ(sustainability/持続可能性)の文脈でも再読され、

“買い替えスパイラル”が環境負荷や心理的負担を高める懸念も指摘されています。

気づきとして読めば、買い物の手綱を握るヒントになります。

✨ Q&A

Q1. ディドロ効果とは簡単にいうと何ですか?

A. 「新しいひとつのモノが入ることで、まわりの調和が崩れたように感じ、全体をそろえたくなる心理現象」です。

例:新しいバッグを買ったら、靴やコートも揃えたくなること。

Q2. ディドロ効果は誰が見つけたのですか?

A. 元となった体験を書き残したのは18世紀フランスの哲学者ドゥニ・ディドロ。

この現象を「ディドロ効果」と名づけ、理論化したのは文化人類学者のグラント・マクラッケンです。

Q3. ディドロ効果と浪費は関係ありますか?

A. はい。無計画に「そろえたい欲」に流されると、連鎖的に出費が増えてしまいます。

ただし「どこまで揃えるか」をあらかじめ決めれば、浪費を防ぎつつ満足度を高めることもできます。

Q4. ディドロ効果を日常生活で活かす方法は?

A. 例としては「世界観メモを作る」「48時間ルールを試す」「One-in One-outを意識する」などがあります。

衝動買いを抑えつつ、調和の取れた暮らしを楽しめます。

Q5. マーケティングでも使われていますか?

A. はい。

「本体と周辺アクセサリーをセットで提案する」仕組みや、ブランドの世界観を一貫して見せる手法は、ディドロ効果を応用した例です。

Appleの製品群やIKEAのショールームはその典型です。

まとめ・考察

まとめ

- 新しい“ひとつ”が入ると、既存の持ち物の不調和が目につく。

- その違和感を埋めるため、全体をそろえたくなる衝動が高まる。

- 結果として、買い足し・買い替えの連鎖が起きやすい。

- これがディドロ効果(ディドロ・エフェクト)。

考察

- 調和への欲求は、美意識と自己像(じこぞう)の表現。

正しく使えば、生活の審美性と満足を底上げできる。 - “あえてズラす”戦略。

主役を1つに絞り、他はベーシックで受け止める。

世界観メモ+セット予算+48時間で、財布と美意識の両立を狙う。

読者への問い

次に“主役級の1つ”を手に入れたとき、

どこまで揃え、どこから揃えないですか?

——今日の買い物から、あなたの世界観で試してみてください。

更に学びたい人へ

📘 初学者におすすめ

『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』

著者:ジェームズ・クリアー(James Clear)、翻訳:牛原眞弓

習慣形成の分野で世界的に知られるジェームズ・クリアーによるベストセラー。

「小さな改善が大きな変化を生む」という考え方を、実例と科学的根拠を交えて解説しています。

日常生活にすぐ応用できる内容が多く、“連鎖”を良い方向に活かすヒントをわかりやすく得られるのが魅力です。

📙 中級者向け

『予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』

著者:ダン・アリエリー(Dan Ariely)、翻訳:熊谷淳子

行動経済学(こうどうけいざいがく:人間の非合理な選択を研究する学問)の代表的研究者による名著。

実験や事例を通して、「なぜ人は損な行動や一見不合理な選択をしてしまうのか」を解き明かします。

ディドロ効果と同じく、**“気づかぬうちに意思決定がゆがむ仕組み”**を知りたい人に最適です。

📗 全体におすすめ

『ぼくたちに、もうモノは必要ない。増補版』

著者:佐々木典士

日本におけるミニマリズムの代表的な書籍。

著者自身の体験をもとに、持ち物を減らすことで心が整い、生活が豊かになる過程を語っています。

「モノをそろえすぎる連鎖」を手放す発想を学べ、ディドロ効果の理解を生活改善に直結させやすい一冊です。

👉 3冊ともテーマは異なりますが、共通して「なぜ人はそろえたくなるのか/どうすれば賢く向き合えるのか」という視点を補強してくれます。

最初はジェームズ・クリアー → 理論を深めるならダン・アリエリー → 実践生活に落とし込むなら佐々木典士、という流れがおすすめです。

疑問の解決した物語

大学生のミホさんは、新しいバッグを見つめながら胸をときめかせていました。

「やっぱり素敵だなぁ……」と嬉しさがこみ上げる一方で、

鏡に映る全体のコーディネートがちぐはぐに見えて、不安も入り混じります。

そのとき、先日読んだ記事のことを思い出しました。

——「これはディドロ効果なんだ」。

新しいバッグが周囲との不調和を際立たせ、

「もっと揃えたい」という気持ちを呼び起こしていたのだと気づいたのです。

「そっか、これは自然な心の働きなんだ!」と納得した瞬間、

モヤモヤは不思議なほど軽くなり、ワクワクの方が勝っていきました。

そこでミホさんは、すぐに新しい靴やコートを買うのではなく、

手持ちの中で一番映える組み合わせ探しを始めました。

バッグを主役にして、他のアイテムはあえてシンプルに——。

すると意外にも、今まで気づかなかった調和が生まれ、

新しいバッグが一層輝いて見えたのです。

「なるほど、全部そろえなくても、工夫次第で楽しめるんだ」

そう思った瞬間、胸の奥にホッとした安心感と、

“賢く選べた”という小さな誇らしさが広がっていきました。

——新しいモノを手にしたときに芽生えるこの感情。

あなたなら、そのワクワクをどう楽しみ、どうコントロールしますか?

文章の締めとして

ディドロ効果は、私たちが日常でふと感じる「揃えたい気持ち」を丁寧に説明してくれる考え方でした。

それは浪費の落とし穴にもつながりますが、同時に生活をより心地よく整えるヒントにもなります。

大切なのは、「衝動に流される」のではなく、

自分で選び取る意識を持つこと。

そうすれば、買い物は不安の連鎖ではなく、満足の積み重ねに変わります。

注意補足

——今回ご紹介した内容は、あくまで著者が個人で調べられる範囲でまとめたものです。

研究や解釈が進めば、新たな見方が現れるかもしれません。

けれど、その変化もまた学びの楽しさの一部です。

次にあなたが「新しいひとつ」を手に入れたとき、

そのワクワクをどう活かすか。

ぜひ自分なりの答えを探してみてください。

このブログで芽生えた小さな興味が、

新しい本や資料との出会いを呼び、さらに深い学びへとつながっていく。

——知識の世界にも“ディドロ効果”は働きます。

どうぞ次の一冊へ、一つ先の探究へと連鎖を広げてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

そして今日の学びが、あなたの暮らしをほんの少し“良い連鎖”へと導く——

それこそが、このブログでお伝えしたい もうひとつのディドロ効果 です。

コメント