一気に食べて頭が「キーン!」—『アイスクリーム頭痛』の正体と今すぐできる対処・予防

冷たいものを一気に口に入れた瞬間、頭が「キーン!」となった経験はありませんか?

👉 実はこの現象、医学的に正式な名前があるんです。

アイスクリーム頭痛とは?【3秒でわかる答え】

冷刺激頭痛(れいしげきずつう / cold-stimulus headache コールド・スティミュラス・ヘデイク)と呼ばれる症状です。

俗に「アイスクリーム頭痛」や「ブレインフリーズ(brain freeze ブレイン・フリーズ)」として知られています。

このような事はありませんか?

かき氷をスプーン大盛りで連続で食べたら、額の奥がズキッ。

アイスバーをガブっとかじった瞬間、こめかみがズーンと重い。

炭酸フロートやシェイクをストローで吸い続けたら、前頭部がキーン。

猛暑のあとにキンキンの水を一気飲みして、眉間がツーン。

冬の外気を思いきり吸い込んで、喉の奥が冷えてからの “頭の刺すような痛み”。

どれも、「冷たい刺激が、口の天井(上あご=硬口蓋〈こうこうがい〉)や喉の奥に触れたとき」 に起こりやすい現象です。

「名前があるくらいなら、ちゃんと理由があるはず…」

そう思えてきませんか?

この不思議の正体を、一緒に探っていきましょう。

疑問の生まれた物語

真夏の午後。

小学生の ソラくん は、商店街でふわふわのイチゴかき氷を手に入れました。

「やった!冷たくておいしそう!」

待ちきれず大きなスプーンですくい、口いっぱいにほおばった瞬間——

キーン!

額の奥が針で刺されたように痛くなり、ソラくんは思わず立ち止まります。

「なんで?さっきまで甘くておいしかったのに、どうして急にこんなに痛いの?」

涙目になりながら首をかしげるソラくん。

それを見ていたおばあちゃんはにっこり笑ってこう言いました。

「それはね、ちゃんと名前のある現象なのよ。」

さて、いったいどんな仕組みで起きているのでしょうか。

答えは次で、すぐに分かります。

すぐに理解できる結論

お答えします!

その痛みの正体は、医学的には

冷刺激頭痛(れいしげきずつう)

cold-stimulus headache(コールド・スティミュラス・ヘデイク)

さらに詳しくは

スフェノパラタイン・ガングリオニュラルジア(sphenopalatine ganglioneuralgia)

──日本語では「蝶腭(ちょうこう)神経節神経痛」と呼ばれることもあります。

日本では一般的に

「アイスクリーム頭痛」や「ブレインフリーズ」 として知られています。

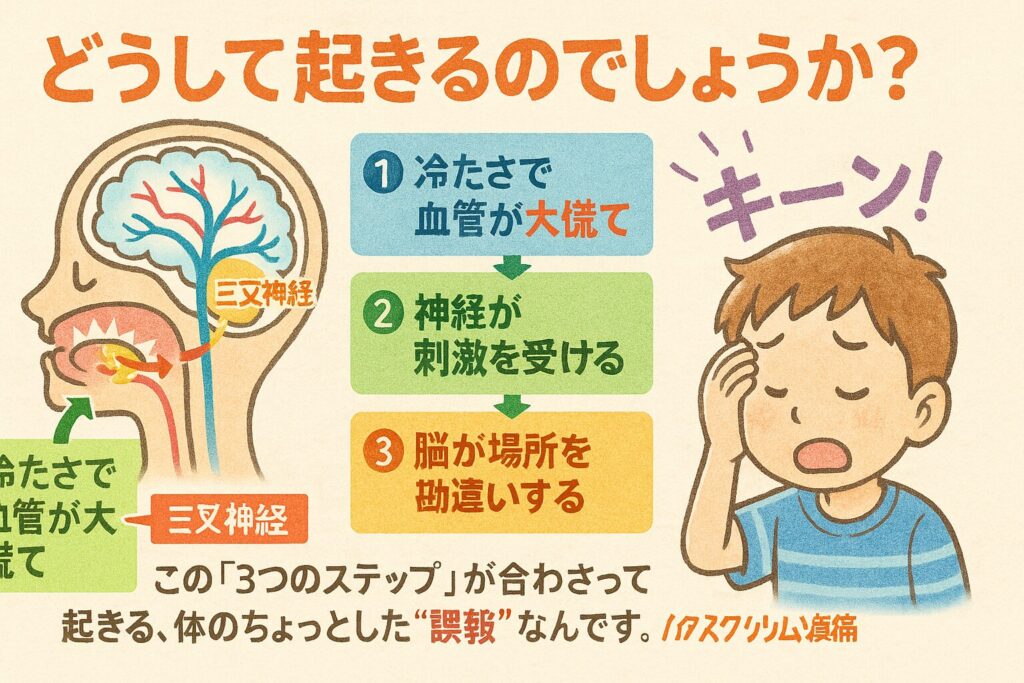

どうして起きるのでしょうか?

氷やアイスが口の天井(上あご)や喉に触れると、そこにある血管が びっくりして急にギュッと縮んだり、逆にパッと広がったり します。

この時、すぐ近くにある 三叉神経(さんさしんけい) という太い神経が刺激を受けます。

三叉神経は顔や頭の痛みを感じる“神経の大通り”のような存在です。

そのため、脳は「口の中が冷えた」とは思わずに、

「頭の前のほうが痛い!」と 勘違い してしまうんですね。

これを 関連痛(かんれんつう) と呼びます。

たとえば、心臓が痛いはずなのに「左肩や腕が痛い」と感じることがあるのも同じ仕組みです。

つまり、アイスクリーム頭痛は…

冷たさで血管が大慌て

神経が刺激を受ける

脳が場所を勘違いする

この「3つのステップ」が合わさって起きる、体のちょっとした“誤報”なんです。

こう考えると、あの「キーン!」も、体が冷たさにびっくりして出したサインだとわかりますよね。

どうすれば避けられる?

一口を小さくして ゆっくり食べる

冷たいものを 上あごに直接当てないようにする

頭がキーンとなったら、舌や親指で上あごを温める

または 常温〜温かい飲み物をひと口飲む

こうすると、口の中の温度が戻りやすく、痛みも早く消えていきます。

これでソラくんの「なんで?」にもすぐに答えられますね。

ここからはさらに深く、科学的なしくみや研究で分かってきたこと を探っていきましょう。

『アイスクリーム頭痛』とは?正式な定義と名前の違い

正式な定義

アイスクリーム頭痛は医学的には

冷刺激頭痛(れいしげきずつう / cold-stimulus headache)

と呼ばれる症状です。

国際頭痛分類(ICHD-3)という医学の公式リストにも登録されていて、

「冷たい飲食物や外気を取り入れたあと、額(ひたい)やこめかみに起こる一時的な頭痛」

と定義されています。

呼び方はいくつもある?

冷刺激頭痛 … 医学的に正式な呼び名。

アイスクリーム頭痛 / ブレインフリーズ(brain freeze) … 日常でよく使われる俗称。

スフェノパラタイン・ガングリオニュラルジア

(sphenopalatine ganglioneuralgia / すふぇのぱらたいん がんぐりおにゅらるじあ)

→ 「蝶腭(ちょうこう)神経節神経痛」とも訳されます。

なぜ表記がいろいろあるかというと、

「どの神経が関わっているか」「解剖学のどの部位を強調するか」によって

呼び方に違いが出ているからです。

ちなみに 翼口蓋神経節(よくこうがいしんけいせつ) という部位が関わるため、

「翼口蓋」「蝶腭」など訳語のゆれが生まれています。

メカニズム(しくみ)

冷たいものが 口の天井(上あご=硬口蓋〈こうこうがい〉)や喉の奥に触れる。

そこにある 血管が急に縮んで → すぐ広がる。

近くを通る 三叉神経(さんさしんけい) が刺激を受ける。

脳は「口の冷たさ」ではなく、「頭の前が痛い」と勘違いする。

この“勘違いの痛み”を 関連痛(かんれんつう / referred pain) と呼びます。

→ つまり「冷たさで血管が大慌て → 神経が混乱 → 脳が場所を誤解」

という流れで起きるのです。

研究では、前大脳動脈(ぜんだいのうどうみゃく / anterior cerebral artery)という血管が

冷刺激で急に拡張して痛みが出て、そのあと収縮して落ち着く様子も観察されています。

💡 コラム:なぜ「氷頭痛」ではなく「アイスクリーム頭痛」なの?

「冷たいもので頭が痛くなる」現象なら、氷やかき氷でも起きるはず。 それなのに、どうして「氷頭痛」ではなく「アイスクリーム頭痛」と呼ばれるのでしょうか?

理由は、歴史と文化の違いにあります。

19〜20世紀の欧米では、氷は主に保存や飲み物用で、直接ガリガリ食べる習慣はほとんどありませんでした。 一方で、アイスクリームは子どもから大人まで愛される甘味として一気に広まり、 「冷たい食べ物で頭がキーン!」といえば、真っ先に思い浮かぶ存在がアイスクリームだったのです。

そのため、医学的には正式名が「冷刺激頭痛(れいしげきずつう / cold-stimulus headache)」ですが、 一般にはわかりやすい俗称として「アイスクリーム頭痛」が広まっていきました。

👉 言葉の背景を知ると、呼び名にも納得がいきますね。

なぜ注目されるのか?

身近で体験されやすい

アイス、かき氷、シェイク、冷水…

誰もが一度は経験する「あるある」な現象。

だから話題になりやすく、教育にも使いやすいのです。

研究の価値

冷刺激頭痛は片頭痛(へんずつう)と関わりがあることが分かっています。

「冷たい刺激で頭痛が出やすい人」は、片頭痛の素因を持っていることも多く、

研究を進めることで片頭痛の仕組みを理解するヒントになると考えられています。

実験の方法と結果

口の天井に冷たいものを当てる実験

学生の約半数で頭痛が起きることが確認されました。

アイスを食べるスピードの比較

5秒以内で食べたグループは27%、

30秒以上かけて食べたグループは13%で頭痛が起こりました。

→ 早食いすると発生率が倍になると証明されたのです。

脳血流の測定実験

冷たい水で頭痛を起こしたときに、

前大脳動脈が急に広がり、痛みが収まると元に戻ることが確認されました。

→ 「血管の動き」と「痛みのタイミング」が一致しています。

提唱と呼称の歴史

「アイスクリーム頭痛」という言葉は1930年代から医学文献に登場。

「ブレインフリーズ(brain freeze)」は1980年代に一般化。

神経節の名前に由来する「sphenopalatine ganglioneuralgia」は、

20世紀初頭の神経痛研究から派生した言葉です。

医学的な働き

片頭痛の研究モデルとして注目。

血管の反応・三叉神経の興奮を短時間で観察できる“実験室のような現象”。

日常生活に支障はないが、医学研究には価値の大きい痛みなのです。

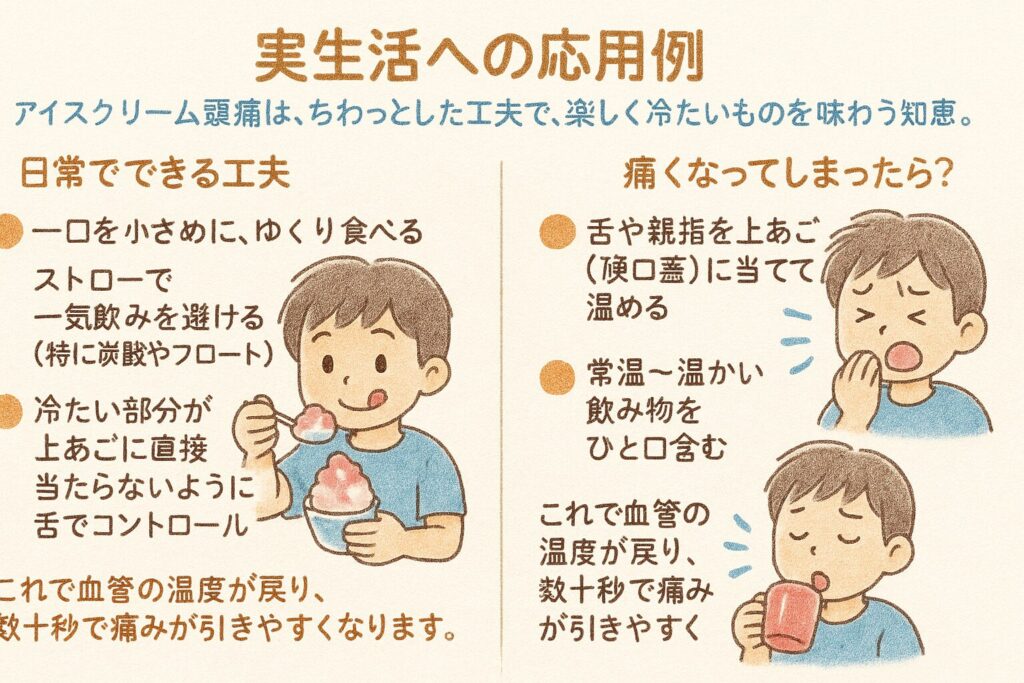

実生活への応用例

アイスクリーム頭痛は、ただの「痛い思い出」で終わらせる必要はありません。

ちょっとした工夫で、楽しく冷たいものを味わう知恵になります。

日常でできる工夫

一口を小さめに、ゆっくり食べる

ストローで一気飲みを避ける(特に炭酸やフロート)

冷たい部分が上あごに直接当たらないように舌でコントロール

痛くなってしまったら?

舌や親指を上あご(硬口蓋〈こうこうがい〉)に当てて温める

常温〜温かい飲み物をひと口含む

これで血管の温度が戻り、数十秒で痛みが引きやすくなります。

メリットとデメリット

メリット:知っているだけで「怖さ」が減り、子どもに説明できる

デメリット:つい忘れて“ガブッ”といってしまう(笑)

「知識があると、夏のアイスももっと安心して楽しめる」

これが応用の一番のポイントです。

注意点や誤解されがちな点

よくある誤解

「脳が凍っている」わけではありません

“ブレインフリーズ(brain freeze)”という言葉から「脳が冷えた」と思いがちですが、

実際に冷たさを感じているのは 口の天井(硬口蓋〈こうこうがい〉)や喉の奥。

そこで起きた刺激が 三叉神経(さんさしんけい) に伝わり、

関連痛(かんれんつう / referred pain) として「頭が痛い」と勘違いするのです。

「危険な頭痛」ではありません

多くの場合は 数秒〜数十秒 で自然に治まり、後遺症も残りません。

注意すべき点

頻繁に出る・長く続く場合

→ 片頭痛(へんずつう)や群発頭痛など、別の病気の可能性もあるため、医師に相談を。

片頭痛もちの方

研究では、片頭痛を持つ人はアイスクリーム頭痛を起こしやすい傾向が示されています。

なぜ誤解されやすいのか?

痛みが 額(ひたい)の奥やこめかみに出るので、

「頭の中が冷えている」と連想しやすい。

痛みが 急に強く 出るため、「危険な発作」と感じやすい。

呼び方が多く(冷刺激頭痛・アイスクリーム頭痛・ブレインフリーズ)、

本質が見えにくくなる。

誤解を避けるための対策

止める:冷たいものを一度やめる。

温める:舌や親指を上あごに当てる、または常温〜温かい飲み物を一口。

予防する:冷たいものは小さく、ゆっくり、上あごに直撃しないように。

→ これはすべて「温度の変化 → 血管の反応 → 神経の刺激」という流れを落ち着かせる方法です。

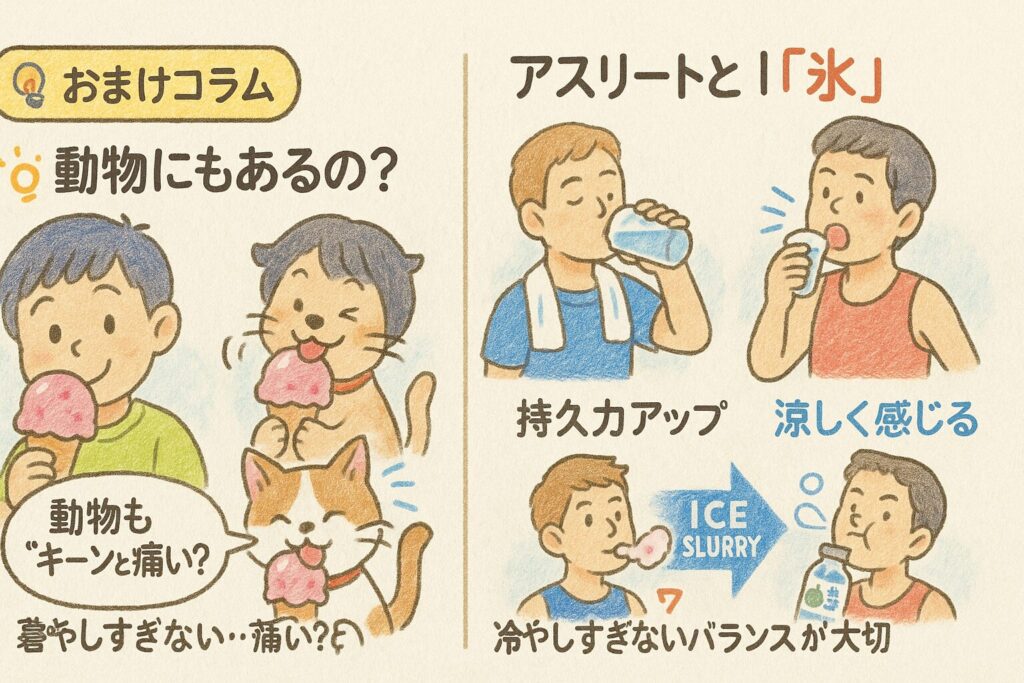

おまけコラム

動物にもあるの?

「アイスクリーム頭痛」が動物にそのまま起きるかは、まだはっきり証明されていません。

ただし、冷たさを感じるセンサーである TRPM8(ティーアールピーエムエイト)受容体 は、

人間だけでなく 多くの哺乳類に備わっています。

猫や犬が冷たいアイスをなめたとき、びっくりして頭を振る様子が見られるのは、

この冷感センサーが働いた反応かもしれません。

「人間と同じように“頭がキーン”と痛いかどうか」は未解明ですが、

仕組みは似ている可能性が高いのです。

アスリートと「氷」

一方、スポーツの世界では氷やアイスを口に含むことが「集中力アップ」に役立つと言われています。

実際には、

アイススラリー(氷のかけら入りドリンク)を飲むと、体温の上昇が抑えられ、持久力が伸びる。

メンソール(メントール)でうがいをすると、冷たさの神経が刺激され「涼しく感じる」ことで、暑さのつらさが軽減される。

つまり「集中力が上がる」というよりも、

暑さのストレスを減らす → 余裕ができてパフォーマンスが安定する、というのが正確です。

ただし、強く冷やしすぎると逆にアイスクリーム頭痛を起こす可能性もあるため、

“冷やしすぎないバランス” が大切です。

まとめ・考察

ここまで見てきたように、アイスクリーム頭痛は

冷たさに驚いた血管と神経の反応

脳のちょっとした“場所の勘違い”

誰もが体験できる、短くも強烈な痛み

という仕組みで説明できます。

その裏には、

片頭痛の研究につながる手がかり

神経と血管の関係を学ぶ教材としての価値

が隠れていることもわかりました。

さらに視点を広げれば、

冷たさに敏感なセンサー(TRPM8)は動物にも共通

スポーツの現場では「冷やすこと」を逆に利用してパフォーマンスを支える

という面白い事実にもつながります。

「キーン!」と痛むあの瞬間は、

ただの不快感ではなく 体が冷たさに素早く反応する小さなアラーム。

仕組みを知っていれば、

不安が減り、笑い話に変えられる

子どもや友だちに自信を持って説明できる

科学を身近に感じるきっかけになる

そんな体験に変わるのです。

👉 さて、あなたなら、この合図をどう活かしますか?

❓Q&Aコーナー ─ もっと知りたいあなたへ

Q1. なぜ「アイスクリーム頭痛」と呼ばれるの?

A. 代表的な原因がアイスクリームだったからです。医学的な正式名は「冷刺激頭痛(れいしげきずつう / cold-stimulus headache)」ですが、欧米でアイスクリームが身近だったため俗称が広まりました。

Q2. どれくらいで治るの?

A. 多くの場合、数秒〜数十秒で自然に治まります。長く続く場合は、片頭痛や他の頭痛の可能性があるため医師の診察をおすすめします。

Q3. 子どもがよく「キーン!」となりますが大丈夫?

A. 基本的に心配はいりません。体が冷たさに敏感に反応しているだけです。冷たいものを小さく、ゆっくり食べさせることで防げます。

Q4. 片頭痛との違いは?

A. 冷刺激頭痛は一時的で、数秒で治まります。片頭痛は数時間〜数日続き、光や音にも敏感になるのが特徴です。似ているようで仕組みや性質は異なります。

Q5. 早く治す方法はある?

A. 舌や親指で上あごを温める、常温〜温かい飲み物をひと口飲むと和らぎやすいです。

Q6. 氷やシェイクでも起こるの?

A. はい、起こります。アイスクリームに限らず「冷たい刺激」が急に口の天井や喉に触れると同じ現象が起きます。

更に学びたい人へ

📘 初学者におすすめ

『頭痛治療革命 最新科学によるアプローチ』

著者:山王直子・間中信也

出版社:幻冬舎

特徴:最新の脳科学と臨床現場での知見をもとに、頭痛のメカニズムや新しい治療法を一般向けにわかりやすく紹介。

おすすめ理由:「なぜ頭痛が起きるのか?」を日常の体験と結びつけて理解できる一冊。冷刺激頭痛そのものに詳しい章はありませんが、神経や血管の反応を理解する基盤として最適です。

📗 中級者におすすめ

『頭痛外来専門医が教える! 頭痛の診かた』

著者:竹島多賀夫

出版社:金芳堂

特徴:頭痛専門医による「診断の現場でどう考えるか」を解説した実践的な入門書。頭痛の種類や診断のコツが、症例を交えて紹介されています。

おすすめ理由:冷刺激頭痛を含めた頭痛の分類に触れられており、片頭痛や他の頭痛との違いを理解するのに役立ちます。一般読者でも読みやすく、医療関係者の学びの一歩目にも適しています。

📕 専門家・体系的に学びたい人へ

『国際頭痛分類 第3版(ICHD-3 日本語版)』

翻訳:日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会

出版社:医学書院

特徴:世界共通の頭痛分類と診断基準をまとめた公式テキスト。冷刺激頭痛(cold-stimulus headache)も独立した診断名として記載されています。

おすすめ理由:「アイスクリーム頭痛は正式な頭痛の一種である」ことを医学的に確認できる唯一の公式資料。専門家や研究志向の方には必携です。

学習ルートのまとめ

初学者 → 『頭痛治療革命』で「なぜ頭痛が起きるのか」を身近に理解

中級者 → 『頭痛外来専門医が教える! 頭痛の診かた』で「診断の枠組み」を学ぶ

専門家 → 『国際頭痛分類 第3版』で「国際基準に基づく正式な定義」を確認

この順に読むことで、

「日常的な理解」→「医学的な実践」→「国際的な体系」 へと知識を自然に広げていけます。

疑問が解決した物語

真夏の日、かき氷を食べて「キーン!」と涙目になったソラくん。

おばあちゃんから理由を聞き、体の仕組みを知ってからは、冷たいおやつをゆっくりと味わうようになりました。

次に友達と一緒にかき氷を食べたとき、ソラくんは笑顔で言いました。

「急に食べると頭が痛くなるんだよ。これはね、アイスクリーム頭痛っていうんだ」

友達が驚くのを見て、ソラくんは少し誇らしげ。

痛みはもう怖くない。

むしろ、自分の体の不思議を理解できたことが小さな自信になっていました。

ブログ記事の締め

こうして見てきたように、アイスクリーム頭痛はただの「食べすぎ注意!」ではなく、

神経と血管と脳が織りなす小さなドラマでした。

あの一瞬の痛みは、体が発する合図。

それを知ることで、夏の氷菓子はもっと安心して楽しめます。

補足注意

※本記事は、著者が個人で調べられる範囲で、医学的に信頼できる情報をもとに執筆していますが、

頭痛に関する研究は進化を続けており、新しい解釈や発見が今後現れる可能性があります。

ここで示した内容は「唯一の答え」ではありません。

あくまで、読者のみなさんが 興味を持ち、さらに深く調べるきっかけ としてご活用ください。

👉 もしこの記事で「なるほど!」と感じていただけたら、次はぜひ一歩進んで、

より専門的な文献や信頼できる資料に触れてみてください。

きっと、あなたの中で「キーン!」と走った興味が、

次の学びへと冷たくも爽やかな風を運んでくれるはずです。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

あなたの「アイスクリーム頭痛」が、これからは「アイスクリーム知恵」へと変わりますように。

「アイスクリーム頭痛」をきっかけに、体の仕組みに興味を持つ人が増えれば、

その“キーン”とした瞬間も、ただの不快ではなく 学びの扉 になるはずです。

コメント