自信を持って挑んだのに、ふとした瞬間に「え、全然ダメじゃん…」と気づいてしまうこと、ありませんか?

『絶望の谷』とは、知識や経験を積む途中で自信がガクッと落ち込み「自分は全然ダメだ」と感じてしまう心の現象をわかりやすく説明した比喩です。

たとえば——

プレゼンのリハーサルでは完璧だと思っていたのに、本番で質問されると答えられなかったとき。

英語の勉強を続けて「けっこう話せる」と思ったのに、ネイティブとの会話で言葉が詰まってしまったとき。

趣味の料理で「自分の味はなかなかイケる」と思っていたのに、プロの味を食べて「まだまだだ」と痛感したとき。

胸の奥がスッと冷えて、自信が一気に崩れていくあの感覚。

努力してきたのに、どうしてこんなに一瞬で不安になるのでしょうか?

——あなたにも、そんな経験はありませんか?

💡 この記事を読むメリット

この「自信がガクッと落ちる現象」の正体がわかる

「落ち込む=失敗」ではなく、成長のサインとして捉えられるようになる

学びを続けるための具体的なヒントが得られる

✍ 疑問が生まれた物語

仕事終わりに同僚に誘われ、オンラインのクイズ大会に参加した社会人がいました。

普段からニュース記事をチェックしたり読書もしていたので、「自分は知識には自信がある」と思っていたのです。

最初の数問は正解。調子よく答えられて「やっぱり自分はいける」と胸を張ります。

ところが途中から、少しひねった問題や幅広い知識を問われる質問が出てくると、まったく答えられなくなってしまいました。

「え、こんな簡単なことも忘れてたの?」

「やっぱり自分はまだまだ大したことないのかも…」

胸の奥がスッと冷えて、自信が一気にしぼんでいきます。

あれほど自信満々だったのに、どうしてこんなにも急に不安になってしまったのか。

——これは一体、ナンデ?

さあ、この不思議な“心の谷”の正体を、次の段落で明らかにしていきましょう。

すぐに理解できる結論

お答えします。

「絶望の谷」とは、自信満々だった状態から、自分の実力不足に気づいて自信が大きく落ち込む状態を指す俗称です。

心理学的には、能力の低い段階では自信が過大になりやすいことを示す「ダニング=クルーガー効果(Dunning–Kruger effect)」と関連付けて説明されることが多いです(Kruger & Dunning, 1999)。

そして、この落ち込みは失敗ではなく、学びが深まっているサイン。

「谷を越えればこそ、本当の実力が育つ」——そう捉えることが大切です。

『絶望の谷』とは?

「絶望の谷(Valley of Despair)」という言葉は、学術的な専門用語ではありません。

ネットやビジネス書で広まった 比喩表現 です。

この表現が生まれた背景には、心理学で知られる ダニング=クルーガー効果(Dunning–Kruger effect) があります。

これは1999年、ジャスティン・クルーガーとデイヴィッド・ダニングの研究によって示された現象で、

「知識やスキルが浅い段階ほど自分を過大評価してしまう傾向」 を指します。

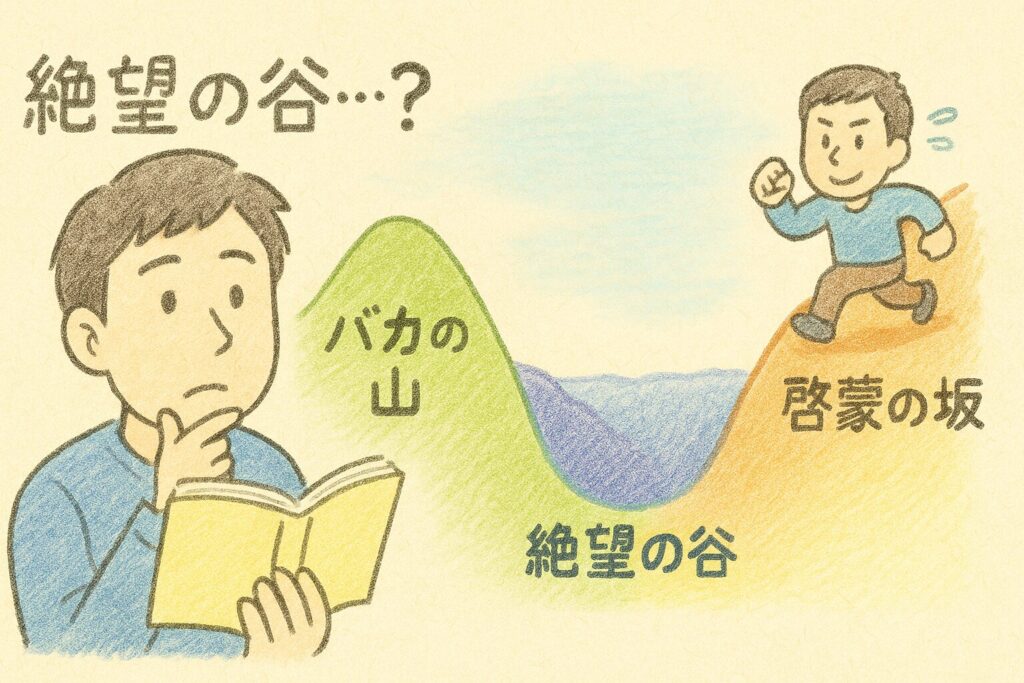

よく出てくる図解では、

バカの山(Mount Stupid) … 知識が少しあるだけで「自分はできる!」と過信する地点

絶望の谷(Valley of Despair) … 自分の限界に気づき、自信を失う落ち込みの地点

啓蒙の坂(Slope of Enlightenment) … 学び直しによって理解が深まり、自信を回復していく過程

継続の大地(Plateau of Sustainability) … 現実に近い自己評価で安定する地点

といった“心の地形図”で描かれることがあります。

ただし繰り返しますが、これは学術論文の正式な呼び名ではなく、わかりやすく表現した比喩です。

なぜ注目されるのか?

この「絶望の谷」という表現が多くの人に支持されるのは、誰もが一度は経験する“心の落差”をうまく描いているからです。

社会的な背景

SNSやネット検索で「ちょっと調べれば何でもわかる」気になりやすい時代。

しかし実際には、深い知識や経験を持つ人と比べると、自分の理解が表面的だと気づきやすい。

このギャップが、「自分は大丈夫」から「実は全然ダメかも」への急落を引き起こします。

心理学的な実験例

ダニングとクルーガーの研究では、大学生にテストを受けさせたところ、成績の低い学生ほど「自分は平均より上だ」と答える傾向がありました。

逆に、成績の高い学生は「自分は普通くらい」と控えめに答えることが多く、能力と自己評価が反比例する傾向が見られたのです。

つまり、「できない人ほど過信し、できる人ほど謙虚に見える」——このズレが私たちの自信の乱高下を生み出すのです。

現代における重要性

仕事では「自分はできる」と思い込みすぎると、思わぬミスにつながる。

勉強では「少し知っただけで全部わかった気になる」と、成長が止まってしまう。

人間関係でも「自分の方が正しい」という過信が対立を生みやすい。

だからこそ「絶望の谷」を知り、正しく捉える視点を持つことが重要です。

実生活への応用例

では、この「絶望の谷」をどう活かせばいいのでしょうか?

✅ 1. 外部基準で測る

自分の感覚だけで判断せず、

模試や過去問での点数

第三者からのフィードバック

明確なチェックリスト

といった 客観的な基準 を使うことが、自信を現実に近づけます。

✅ 2. 小さな反復を繰り返す

大きな目標に挑むのではなく、

「10問解いて採点」「1ページ書いて見直し」など 短いサイクルで試行と修正を繰り返すと、落ち込みにくくなります。

✅ 3. 誰かに説明してみる

学んだことを 人に教える/文章にまとめる。

説明できない部分は理解が曖昧な証拠です。そこを補強することで、自信が“谷”から少しずつ登り返していきます。

日常の応用シーン

勉強:模擬テストで現実の位置を知る

仕事:上司や同僚にレビューをもらう

趣味:成果を人に見せ、フィードバックを得る

人間関係:「自分の考えは正しいか?」と立ち止まる

こうした工夫で、「絶望の谷」をただの落ち込みではなく 成長の通過点 として活かせます。

注意点や誤解されがちな点

「絶望の谷」という言葉は便利でわかりやすい比喩ですが、いくつかの誤解ポイントがあります。正しく理解しておくことで、落ち込みを前向きに活かすことができます。

❌ 誤解その1:「絶望の谷」は学術用語だと思ってしまう

実際には、「絶望の谷」「バカの山」「啓蒙の坂」などはネットやビジネス書で広まった俗称です。

心理学の研究に登場する正式な用語は 「ダニング=クルーガー効果(Dunning–Kruger effect)」 です。

👉 したがって、学術論文や専門書で「絶望の谷」という言葉を探しても出てこないことに注意してください。

❌ 誤解その2:「谷に落ちた=失敗」だと考えてしまう

実際には、落ち込むこと自体は 学びが深まったサイン です。

自分の実力不足に気づけたからこそ、次に進む余地が見えるのです。

👉 つまり「谷を経験できた人」は、成長のスタートラインに立っているともいえます。

❌ 誤解その3:「誰でも必ず同じ曲線をたどる」と思う

イラストでよく見る「山→谷→坂→大地」のカーブはわかりやすいですが、これはモデル化したイメージにすぎません。

実際の学びの過程は人によって異なり、谷を深く感じる人もいれば、軽く通過する人もいます。

👉 大切なのは「自分はいま谷にいるかも?」と気づく視点を持つことです。

✅ 効果的に使うためのポイント

俗称と正式研究を区別して理解する

谷を失敗ではなく“通過点”と捉える

自分の曲線は人と比べず、自分なりのペースで進む

こうして誤解を避ければ、「絶望の谷」は単なる落ち込みではなく、成長の道しるべになります。

👉 次は、もっと軽やかに理解を広げるための 「5. おまけコラム」 をご用意します。

ここでは「絶望の谷」を別の視点から見たり、似たような考え方や比喩を紹介して、読み物としての面白さを加えていきます。

おまけコラム

「絶望の谷」を別の視点で見る

「絶望の谷」という表現は、学びや自信のアップダウンを地形になぞらえたものです。

でも、似たような「心の地形図」や「現象の呼び名」が、実は世界のあちこちにあるんです。

🔍 「絶望の谷」とその他の似たモデルの違い

- 「絶望の谷」——心理学の比喩

対象:人の自己評価と学びの過程

背景:ダニング=クルーガー効果(知識が浅いと自分を過大評価してしまう現象)

流れ:

バカの山(過大な自信)

絶望の谷(自信喪失)

啓蒙の坂(理解が深まり回復)

継続の大地(現実的な自己評価に落ち着く)

ポイント:あくまで「個人の心の状態」を示す俗称。

- 「ハイプ・サイクル」——ビジネスの期待曲線

対象:新しい技術やトレンドへの社会的な期待の変化

背景:ガートナー社が提唱した分析モデル

流れ:

過度な期待のピーク(世間が過大評価)

幻滅期(期待がしぼむ)

啓蒙活動期(冷静に本質が見られる)

生産性の安定期(技術が実用化する)

ポイント:心理学ではなく、「社会や市場の期待値の変動」を示す。

👉 個人の心ではなく、世の中全体のムードを地形にたとえている点が、「絶望の谷」との違いです。

- 芸術・スポーツの習得曲線

対象:芸術やスポーツのスキル習得の実感

流れ:

初心者:「自分は天才かも」と思う

中級者:プロを見て「全然かなわない」と落ち込む

熟練者:練習や経験を積み「自分らしい表現」にたどり着く

ポイント:これは研究モデルではなく、多くの人が体感する“学びの実感”。

👉 「絶望の谷」とほぼ同じ心の流れですが、心理学の研究ではなく「経験談や実感ベース」の表現です。

✅ わかりやすいまとめ

絶望の谷:個人の学びの過程で「自信が落ち込む」状態(心理学の比喩)。

ハイプ・サイクル:社会全体の期待が「盛り上がって落ち込み、再評価される」流れ(ビジネスモデル)。

芸術やスポーツの習得過程:実際に多くの人が体感する「できる気がする → 落ち込む → 成長する」の流れ。

つまり——

「絶望の谷」は “自分の心の中の揺れ” を説明する言葉。

一方で「ハイプ・サイクル」や芸術・スポーツの例は、“社会の期待”や“スキルの上達”を示した別の視点です。

💡 違いを意識しておくと、読者は「絶望の谷」を「ただの比喩」ではなく、心理学的な研究に根拠を持ちながら、自分の体験や社会の現象にも応用できる考え方として理解できるようになります。

まとめ・考察

私たちは誰でも、人生のどこかで「絶望の谷」を経験します。

それは——

学校のテストで思ったより点が取れなかったとき

仕事でミスをして自信をなくしたとき

趣味や習いごとでプロとの差を思い知ったとき

最初に「自分はできる!」と思えたのは、実は成長のきっかけ。

その後に訪れる「絶望の谷」は、自分の限界に気づいたサインでもあります。

心理学の研究が示すように、自分を正しく評価するには時間と経験が必要です。

だからこそ、谷を「失敗」と捉えるのではなく、次の学びへの通過点と受け止めることが大切です。

✨ 考察

「絶望の谷」とは、ただの落ち込みではなく、自己認識のアップデートが行われている瞬間だと思います。

知識や経験の“借金”が一度表に出てくるからこそ、次の成長が始まるのです。

ユニークに言えば、谷は「心のリセットボタン」。

ここで立ち止まることで、無意識の過信がリセットされ、もう一度“学ぶモード”に戻れるのです。

あなたへの問いかけ

最近「自分はまだまだだ」と感じた経験はありませんか?

それを「失敗」ではなく「絶望の谷」だと捉えたら、次の行動は変わるでしょうか?

あなたなら、この“谷”をどう乗り越えていきますか?

📌 この考え方を少し意識するだけで、落ち込んだ瞬間も「学びのサイン」として前向きに活かせるようになります。

📚更に学びたい人へ

今回紹介した「絶望の谷」は、心理学の比喩にとどまらず、日常やビジネスの成長モデルとしても応用できる考え方です。

さらに深く学びたい方のために、おすすめ書籍をご紹介します。

『「脳のクセ」に気づけば、見かたが変わる 認知バイアス大全』

著者:川合 伸幸(監修)

出版社:ナツメ社

本の特徴:人が日常的に陥る「思考のクセ=認知バイアス」を、図解と身近な事例でわかりやすく紹介。ダニング=クルーガー効果も含まれ、心理学的背景を理解するのに最適です。

おすすめ理由:心理学の専門知識がなくても楽しく読める一冊。初学者が「絶望の谷」の正体を理解する入口にぴったりです。

『フレームワーク使いこなしブック』

著者:吉澤 準特

出版社:日本能率協会マネジメントセンター

本の特徴:ビジネスや学習に役立つフレームワークを実例とともに解説。ハイプ・サイクルやイノベーター理論など「成長や評価の曲線モデル」にも触れており、考えを整理する力が身につきます。

おすすめ理由:「絶望の谷」を心理学的比喩としてだけでなく、仕事や日常でどう応用できるかを考えるヒントに。中級者や実践派におすすめです。

『10代からの経営入門: 高校生に伝えたい、今からできること』

著者:木野 英明

出版社:クロスメディア・パブリッシング

本の特徴:経営や社会の仕組みを10代にもわかるように語りかけるスタイルで解説。挑戦と挫折、成長のサイクルといったテーマが、「絶望の谷」の考え方に通じています。

おすすめ理由:読みやすく、人生やキャリア形成にも役立つ視点を与えてくれる一冊。若い世代はもちろん、大人が改めて学び直すきっかけにもなります。

💡 これらの書籍を手に取れば、

心理学的背景の理解

思考整理と応用力の強化

人生やキャリアへの展開

と、段階的に学びを深めることができます。

「絶望の谷」をただの落ち込みではなく、成長の通過点として活かすための知識を、ぜひ自分のものにしてみてください。

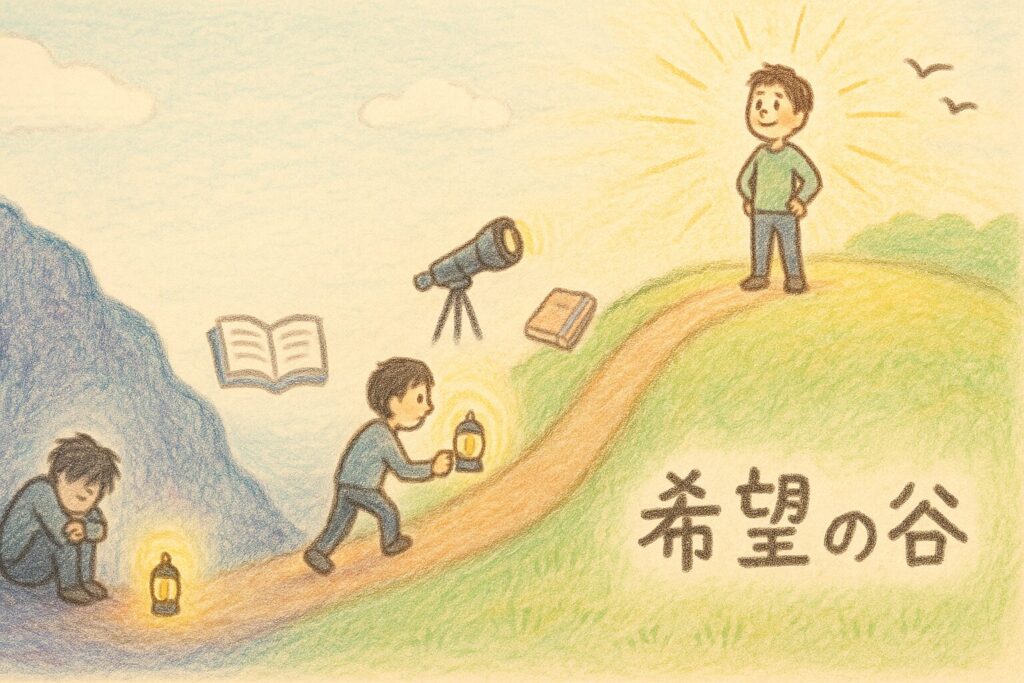

✍ 疑問が解決した物語

後日、その人は「絶望の谷」という言葉を耳にします。

調べてみると、それは心理学でいう「ダニング=クルーガー効果」とつながっていることを知りました。

少し知識を身につけただけで「自分はできる」と思い込んでしまう「バカの山」。

そして、自分の未熟さに気づき自信を失う「絶望の谷」。

さらに努力を重ねることで理解が深まり、次第に実力と自信が釣り合っていく「啓蒙の坂」。

クイズ大会で感じたあの胸の冷えは、まさにこの「絶望の谷」だったのです。

「自分はダメだ」と思った瞬間は、実は次の学びに進むための通過点。

そう気づいてからは落ち込みが不思議と和らぎ、「次は基礎から学び直そう」と前向きな気持ちが芽生えました。

——そう、“絶望の谷”はただの挫折ではなく、成長への入り口だったのです。

✍ ブログ記事の締め

私たちが「絶望の谷」に落ち込むのは、決して無駄な経験ではありません。

それは、自分の限界に気づき、次に進むための大切な通過点です。

もし今あなたが谷の中にいるのなら——

それは“もう一段ステップアップするサイン”かもしれません。

焦らず、立ち止まりながらも、一歩ずつ。

谷を越えた先には、きっとあなた自身の新しい景色が待っています。

この記事が、その道のりを歩むあなたの小さな道しるべになれば幸いです。

💬 あなたは今、どんな「谷」の途中にいますか?

そして、その谷を“次の成長へのきっかけ”として活かすとしたら、どんな一歩を踏み出しますか?

補足注意

ここで紹介した内容は、筆者が個人で調べられる範囲で、信頼できる範囲で調べたものです。

本記事で紹介した「絶望の谷」は、心理学の正式な専門用語ではなく、ダニング=クルーガー効果をわかりやすく表現するための比喩です。

そのため、研究者や書籍によって説明の仕方やニュアンスが異なる場合があります。

また、心理学の研究は日々進んでおり、新しい発見や別の解釈が示される可能性もあります。

これが唯一の答えではありません。

🧭 本記事のスタンス

この記事は「これが絶対の正解」ではなく、読者が自分で興味を持ち、調べていくための入り口として執筆しています。

さまざまな立場や視点を大切にしながら、自分なりの理解を深めていただければ幸いです。

もしこの記事で「絶望の谷」という現象に少しでも心が動いたなら——、

谷を見つめる視点を手がかりに、さらに深い文献や資料をたどってみてください。

学びを重ねるほど、谷はただの絶望ではなく、知の探求へと続く入り口に変わっていくはずです。

🌱 最後に——どんなに深い「絶望の谷」も、成長の道を歩むあなたにとっての 希望の谷 に変わっていきますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント