お葬式に参列する際には、どうして皆『黒い服(喪服)』を着るのですか?

「黒い喪服」が今や当たり前となっていますが、

実はかつては「白い服」が一般的だったということを知っていましたか?

「喪服が黒い理由:その歴史と誤解がもたらした文化的変遷」

あなたがもし、お葬式に出席する場面を想像してみてください。

喪服を選ぶとき、自然に黒い服を手に取ると思いますが、

どこか不思議に思ったことはありませんか?

「どうして黒い服を着なければならないのか?」

実はその疑問には、深い歴史的背景があるのです。

今の「黒い喪服」に至るまでには、驚くべき歴史と不思議な誤解が隠れています。

この文化がどのようにして定着したのか、今回はその秘密をお教えします。

記事を読むメリット

この記事を読むことで、あなたは日本の「喪服」の歴史を深く知り、より意味を理解することができます。

また、普段何気なくしている服装選びが、歴史的背景を知ることでより意味のあるものになるでしょう。

すぐに分かる結論

お答えします

お葬式の際、喪服として黒い服を着るのは、実は「誤解」によるものだったのです。

奈良時代に、中国の文献を誤解した結果、喪服が「白」から「黒」に変わっていきました。

また、第二次世界大戦後に再び黒い服が主流になった理由には、実は戦争と社会的な変化も関係しているのです。

それでは、なぜそうなったのか、さらに詳しく見ていきましょう。

喪服といえば黒い服?

喪服として「黒い服」が一般的となっている現代ですが、

そのルーツを探ると、古代日本にまでさかのぼります。

実は、黒い喪服が定着するまでには歴史的な背景と文化的な誤解が関わっていたのです。

今回は、その背景を探りながら、

どのようにして黒い服が喪服として定着したのかを解説します。

喪服の起源と変遷

まず、喪服としての「黒い服」を選ぶようになった背景を知るために、

古代日本の喪服の歴史を見てみましょう。

実は、古代日本では「白い服」が喪服として使われていた時代がありました。

飛鳥時代と大化の改新

飛鳥時代、大化の改新(645年)は、

日本の歴史において大きな転換点となった出来事です。

大化の改新は、当時の政治体制を大きく変え、

中央集権化を進めるための改革が行われました。

中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)はその改革を推進した人物として非常に有名です。

中大兄皇子は、葬儀の際に白い服を着ていたという記録も残っています。

つまり、飛鳥時代の葬儀では、

故人を悼む際に「白い服」を着ることが一般的だったのです。

白は、当時の日本では清潔さや神聖さ、

そして浄化を象徴する色とされていました。

こうした背景から、

喪服として白い服が広く使われていたことがわかります。

奈良時代における変化

しかし、時代が進むと、奈良時代に入るころ、

葬儀の際の服装に変化が訪れます。

この時期、日本は中国から多くの文化を取り入れていました。

特に唐(中国)の文化や制度が強く影響を与え、

日本の儀式や習慣もその影響を受けていました。

その中で、喪服の色に関する変化が起きます。

中国の文献に登場する「錫衰(セキサイ)」という言葉が誤って解釈され、

これが日本における喪服の色が変わるきっかけとなりました。

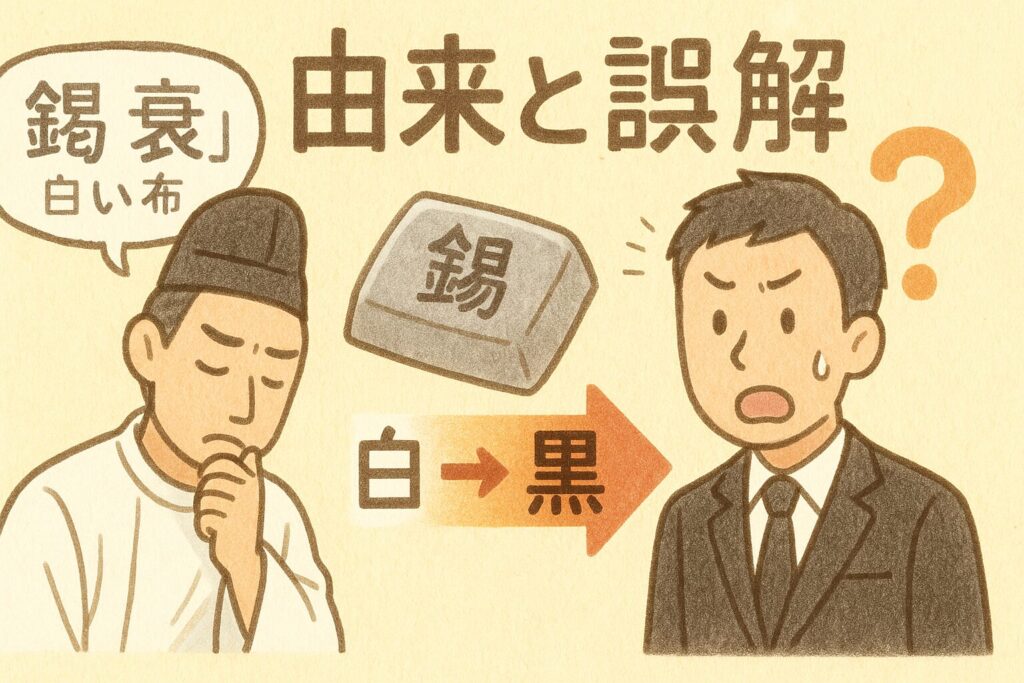

由来と誤解

「錫衰(セキサイ)」という言葉には、

本来「白い麻布」を意味する意味が込められていたのですが、

奈良時代の日本人はその字面から

「錫(すず)」を金属の

「錫(すず)」として解釈してしまいました。

この誤解により、

「黒い色」が喪服に選ばれることになったのです。

この誤解が原因で、

喪服の色は「白」から「黒」へと変わり、

以降は黒い服が喪服として定着することになったと考えられています。

なぜ注目されるのか?

喪服として黒い服が主流になった背景には、

戦争や社会的な変化が大きく関係しています。

特に、第二次世界大戦後、日本では戦争の影響で葬儀の回数が増え、

喪服の選び方にも実用的な理由が求められました。

社会的背景

戦争と喪服の変化

第二次世界大戦後、葬儀の回数が増えた背景には、

戦争で命を落とした人々が多かったことがあります。

そのため、黒い喪服が選ばれるようになった理由の一つとして、

黒い服が汚れに強く、実用的であったことが挙げられます。

戦後の日本社会では、喪服は何度も着回しをする必要があり、

黒は汚れが目立ちにくく、

他の場面でも活用できる色として重宝されました。

黒い服の象徴性

また、黒は「静けさ」「落ち着き」「喪失」などを象徴する色でもあり、

故人を悼む場にふさわしい色として、

社会的にも受け入れられました。

これが、黒い喪服が普及する大きな要因となったのです。

総括

喪服の色が黒に変わった背景には、

奈良時代の誤解が大きな影響を与えており、

また、

社会的な背景や時代の変化も無視できません。

特に戦後の日本では、実用性を重視する傾向が強まり、

黒い服が喪服として定着したのです。

このような歴史的経緯を知ることで、

現代の喪服選びにも新たな視点が生まれるかもしれません。

実生活への応用例

喪服として黒い服を選ぶことは、

現代では一般的ですが、

時代や文化、そして葬儀のスタイルによって、

その選択肢には柔軟性が広がっています。

喪服を選ぶ際に大切なのは、

単に色にこだわることではなく、

故人やその家族、

またその地域や文化に合わせた選択をすることです。

実生活における喪服の選び方

現代では、喪服に黒い服が必須だと考えがちですが、

近年ではその考えに変化が見られます。

例えば、

特定の宗教儀式や地域の慣習では、

必ずしも黒い服である必要はありません。

仏教に基づく日本の葬儀でも、

特に地域によっては黒以外の色(例えば、ダークグレーや濃い紺)

が適している場合があります。

また、西洋風の葬儀やキリスト教の儀式では、

黒い服が主流ですが、

白や他の落ち着いた色合いも選ばれることがあるため、

地域の慣習に柔軟に対応することが重要です。

一方で、

近年ではシンプルなデザインのスーツやドレスも増え、

特に女性にとってはフリルや装飾のないシンプルなデザインが好まれることが多くなっています。

黒が最も一般的であるものの、

必ずしもそれにこだわる必要はなく、

その場の文化や葬儀の形式に合わせて、

落ち着いた色やデザインを選ぶことも一つの選択肢です。

服装選びのヒント

喪服を選ぶ際に最も大切なのは、

その場の文化や地域の慣習を理解し、尊重することです。

葬儀のスタイルや場所によって求められる服装は異なります。

例えば、

都市部で行われる比較的大規模な葬儀では、

黒い服が一般的ですが、

家庭的で親しい人々だけが集まる小規模な葬儀では、

少しカジュアルなデザインや色合いの服でも許容されることがあります。

もし、

どうしても不安な場合や迷った場合は、

無難に黒いスーツやドレスを選ぶと良いでしょう。

しかし、

故人やその家族の意向に従うことが最も大切です。

もし

「白や紺は避けて欲しい」といった具体的なリクエストがあれば、

その意向に従って服装を決めましょう。

また、

近年では、喪服に求められるスタイルも柔軟になっており、

特に家族葬や規模の小さい葬儀では、

黒一色にこだわらず、

他の穏やかな色を選んでも問題ない場合も多いです。

注意点や誤解されがちな点

喪服選びに関しては、いくつか誤解が存在します。

特に「黒い喪服が最も適切」という考えが広く浸透していますが、

実際には全ての葬儀で黒が最も適切というわけではありません。

喪服の色やデザインは、

文化や宗教、

地域ごとに異なるため、

状況に応じた選択をすることが重要です。

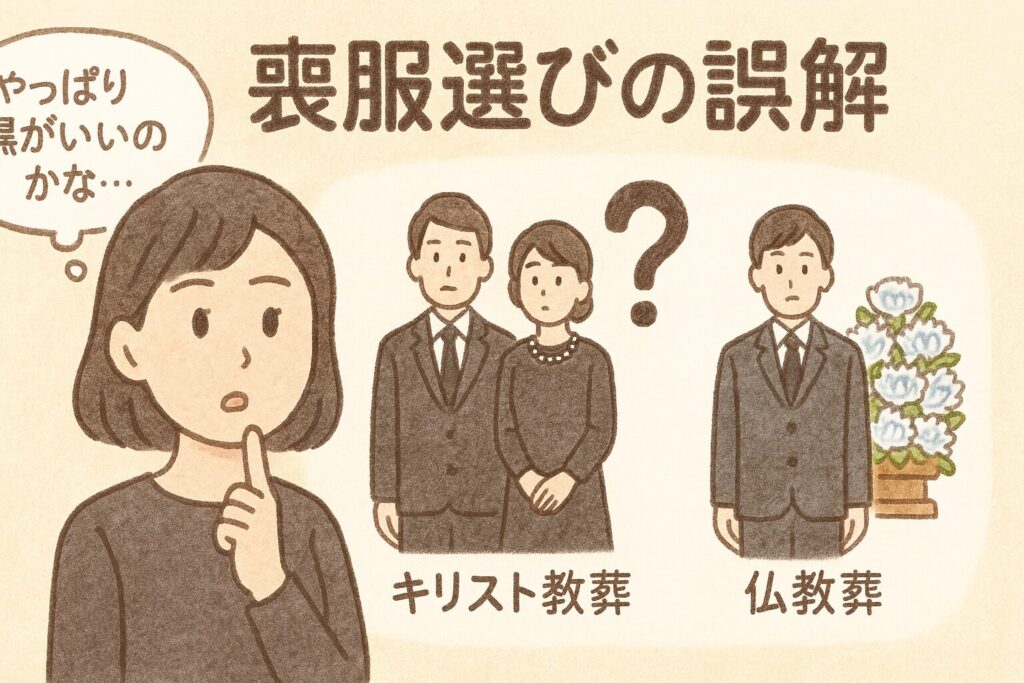

喪服選びの誤解

「黒い喪服が最も適切だ」と考えるのは、

あくまで現代の一般的な考え方に過ぎません。

実際には、

喪服の色やスタイルは、

その葬儀の形式や地域の慣習に大きく依存します。

例えば、

キリスト教の葬儀では黒が一般的に求められますが、

日本の仏教式の葬儀では必ずしも黒ではなく、

灰色や白が適していることもあります。

また、

葬儀の規模や場所によっても服装選びは異なります。

特に家庭的な葬儀や小規模な集まりの場合、

堅苦しい黒い服を避け、

もう少しカジュアルで控えめなデザインを選んだ方が、

むしろ故人への敬意を表すことになることもあります。

つまり、

黒い服を選ばなければならないという先入観を捨て、

状況に応じて柔軟に対応することも時には大切です。

誤解を回避するための対策

喪服選びで誤解を回避するためには、

以下のポイントを押さえておくことが大切です。

文化や宗教の確認

喪服の色やデザインは、

葬儀が行われる文化や宗教によって異なるため、

事前に確認しておくことが重要です。

例えば、日本の仏教式の葬儀では黒い服が一般的ですが、

宗教や地域によっては他の色が好まれることもあります。

故人の家族の意向を尊重する

故人の家族や親しい人々が、

特定の色やスタイルに対して希望を持っている場合、

その意向を尊重することが最も重要です。

家族や葬儀社に確認して、

特別なリクエストがないかを確認することで、

失礼のない服装選びができます。

柔軟に対応する

喪服は必ずしも黒でなければならないという先入観を持たず、

その場に適した服装を選びましょう。

特に、

家族葬などの小規模な葬儀では、

黒にこだわる必要はありません。

穏やかで落ち着いた色を選ぶことが、

より故人をしのぶ気持ちを表すことになります。

おまけコラム

黒い喪服になった背景

黒い喪服が定着した背景には、

実は汚れが目立たないという実用的な理由だけではなく、

悲しい歴史的背景もあります。

特に、

戦争の多発が影響しているのです。

日本では、

戦争が頻繁に起こり、

多くの人が命を落としました。

その結果、

葬儀の回数が増加し、

喪服を何度も着回さなければならない状況が続きました。

こうした時代背景の中で、

黒い服が選ばれた理由の一つが「汚れに強い」という点です。

戦時中、葬儀の回数が多くなり、頻繁に着る必要がありましたが、

黒は汚れが目立ちにくく、

また、何度も着回すことができるという実用的なメリットがありました。

このような理由から、黒い喪服が次第に定着し、現

代に至るまでそのスタイルが続いています。

ただし、

この背景は悲しい時代の影響を色濃く受けたものであり、

黒い喪服の選択が一種の時代の産物であったことを忘れてはなりません。

つまり、

黒い喪服が一般的になったのは、社会の実用的な要求に応えた結果であり、

決して単純に「スタイル」として定着したわけではないのです。

黒い喪服が定着した理由は、

前述した誤解や実用性だけでなく、

いくつかの他の社会的・文化的な要因にも関係しています。

以下にいくつかの追加の理由を挙げて、

黒い喪服が定着した背景をさらに深掘りしてみましょう。

社会的な均質化と近代化

黒い喪服が定着した一因には、

近代化に伴う社会の均質化が影響しています。

明治時代以降、西洋化が進み、

日本社会はその文化や習慣を取り入れ始めました。

この中で、洋装の普及とともに、

喪服としても西洋式の黒い服が採用されるようになり、

次第に日本全体で共通の喪服文化が形成されました。

特に、

明治時代以降は「黒」が「厳粛さ」や「尊厳」を象徴する色として広まったため、

葬儀の場でも黒い服が広く受け入れられるようになったと考えられます。

身分や階層を表す色としての意味

また、黒は長い間、

身分や社会的地位を象徴する色として使われてきました。

特に日本では、

黒い衣服が貴族や上流階級を象徴する色として認識されていました。

喪服が黒になった背景には、

死を悼む儀式において、

社会的な階層を示す意味もあったかもしれません。

葬儀に参加する人々がその服装で尊厳を表すことが求められ、

その結果として黒い服が選ばれるようになったのです。

汚れが目立たない実用性

先程も触れましたが、

黒い喪服が実用的な面でも選ばれた理由があります。

特に、戦後の日本では経済的に厳しい時代が続いたため、

何度も使用できる喪服が求められました。

黒は汚れが目立たず、耐久性も高いため、

長期間にわたり着用できる実用的な選択肢でした。

このような実用性の面からも、

黒い喪服は多くの人々に受け入れられることとなったのです。

西洋文化の影響とグローバル化

19世紀の西洋文化の影響を受け、

葬儀のスタイルが欧米の影響を強く受けるようになりました。

特にキリスト教式の葬儀において黒い喪服が定着していたため、

日本でもその習慣が広がり、

黒い服が一般的になりました。

日本と西洋の葬儀文化が交差する中で、

黒い喪服が国際的にも認知されたことが、

定着の一因となったと考えられます。

故人への敬意と慎み深さ

黒はその色自体が

「慎み」や「謙虚さ」、「尊厳」を象徴する色とされています。

死を悼む場では、感情をあまり表に出さず、

静かに故人を偲ぶことが重要とされています。

黒い服はこの

「慎み深さ」を表す色とされ、

そのため葬儀では黒を選ぶことが最も適切だとされるようになったという理由もあります。

総括として

黒い喪服が定着した理由には、

誤解や実用性に加えて、

社会的な均質化、

身分を示す意味、

さらには西洋文化やキリスト教式の葬儀の影響が大きく影響しています。

また、

黒は慎み深さや尊厳を象徴する色として、

葬儀において最もふさわしい色とされ、

現代に至るまでそのスタイルが続いているのです。

これらの背景を理解することで、

喪服の選択が単なる服装選びではなく、

深い文化的・歴史的意味を持つ行為であることが分かります。

次に喪服を選ぶ際には、

これらの歴史的背景を意識することで、

故人やその家族への敬意をより深く表現できることでしょう。

まとめ・考察

現代では、黒い喪服が一般的に認識されていますが、

そのルーツには意外にも誤解から始まった部分や、

時代背景に影響を受けた歴史的な経緯があったことが分かります。

喪服として黒が定着した理由には、

「錫衰(セキサイ)」という誤解に起因する文化的な変遷や、

戦争という悲しい時代背景があることが大きな要因です。

また、

社会の近代化に伴い、

西洋の影響を受けたことや、

黒が「慎み」や「尊厳」を象徴する色とされてきたことも影響しています。

あなたが次に喪服を選ぶ際、

その選択をどのように考えますか?

この知識を活かして、

次にお葬式に参列する際には、

黒い服を選ぶことが最も一般的だと感じても、

その背景にある文化的・歴史的な意味を理解することが、

より深い敬意を示すことに繋がるでしょう。

喪服を選ぶ際、その背景に思いを馳せることで、

故人やその家族への敬意を表現する行為が、より意味のあるものとなります。

黒い喪服を選ぶ理由を理解した上で、どのようにその歴史的背景を活かすことができるでしょうか?

さらに学びたい人へ

📚 『小笠原流 日本のしきたり (図解雑学)』

著者:小笠原流家元

出版社:ナツメ社

特徴:日本の伝統的な礼儀作法を、図解を交えてわかりやすく解説しています。茶道や華道、和服の着付け、食事の作法など、日常生活で役立つマナーが豊富に紹介されています。

おすすめ理由:日本文化や礼儀に興味がある方にとって、実践的で視覚的に理解しやすい一冊です。初心者から上級者まで幅広く対応しています。

📚 『先生も生徒も驚く日本の「伝統・文化」再発見』

著者:松藤 司

出版社:学芸みらい社

特徴:日本の伝統や文化を、教育現場での視点から再発見する内容です。自然との調和、江戸文化、明治の政策など、多岐にわたるテーマが扱われています。

おすすめ理由:教育者や学生だけでなく、一般の読者にも日本文化の深層を知る手助けとなる一冊です。特に教育現場での活用が期待されます。

📚 『暮らしを楽しむ 日本の伝統行事』

著者:神宮館編集部

出版社:神宮館

特徴:日本の四季折々の行事や祭り、風習を紹介しています。お正月、節分、七夕、秋祭りなど、各行事の由来や楽しみ方が詳述されています。

おすすめ理由:日本の伝統行事を身近に感じ、家族や友人と一緒に楽しむための参考書として最適です。特に子どもと一緒に学ぶのに適しています。

今回の締めとして

今回、喪服の歴史やその文化的背景について深掘りしました。

喪服が黒くなった背景には、

誤解や戦争、社会的な変化が大きな影響を与えており、

ただの服装選びではないことがわかります。

日本の伝統や文化を理解することは、

私たちの生活を豊かにし、

日常に意味を与えることに繋がります。

喪服を選ぶ際、

その歴史や意味を知ることで、

故人への敬意をより深く表現することができるでしょう。

次にお葬式に参列する際には、

ぜひ今回の記事で学んだことを思い出し、

その選択がどれほど大切な行為であるかを意識してみてください。

補足注意

この記事でお伝えした内容は、

私が個人で調べられる範囲内での情報を基にしていますが、

他にもさまざまな見解や解釈が存在します。

そのため、この答えが唯一の正解というわけではありません。

喪服の歴史や文化についての理解は日々進化しており、

新たな発見や研究成果が今後もあることでしょう。

本記事は、

あくまで「自分で興味を持ち、さらに調べるための入り口」として書かれています。

あなた自身の視点や経験を大切にし、

さまざまな立場からの情報を集め、

より深い理解を得るための参考にしていただければ幸いです。

また、この記事を通じて日本の文化やしきたりについて興味を持たれた方は、

ぜひ紹介した書籍を手に取ってみてください。

更に深い知識を得ることで、日々の生活に新たな視点が加わるはずです。

日本の伝統を大切にしながら、現代に合った形でその知識を活かしていくことが、

私たちにとっても意味のある行動となります。

あなたの喪服選びが、今後ますます意義深いものとなることを願っています。

「喪服が黒くなった理由」を知ることで、

ただの服選びではなく、

深い歴史と文化を感じながら選択する重要性を再認識できたのではないでしょうか。

喪服を選ぶことは、単なる服装選びではなく、故人を悼む心を形にする大切な行為です。

この記事を通じて、喪服が持つ歴史的・文化的背景を知り、

その深い意味を感じ取っていただけたなら、

今後の喪服選びも一層心を込めたものとなることでしょう。

自分自身の「喪服」を着るような気持ちで、敬意を込めた選択をしていきましょう。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント