風鈴が『魔除け』だった理由とは? 日本文化に隠された風鈴の秘密を解き明かす。

風鈴と魔除けの秘密

日本文化に隠された風鈴の歴史と癒しの力

風鈴の音を聞いて、夏の涼しさを感じる瞬間、

あなたはその音にどんな意味があるのか考えたことはありますか?

実は、風鈴には「魔除け」の役割があるという説があるのをご存知ですか?

ただ涼しい音を楽しむための道具と思いきや、

風鈴には深い歴史と日本の文化に根ざした「魔を払う力」があったんです。

今日は、その不思議な力の秘密に迫り、

風鈴がどのようにして「魔除け」として使われてきたのかを解き明かしていきましょう。

すぐに分かる結論

お答えします

風鈴が「魔除け」として使われていたのは、

実は古代の信仰や風習に深く関わっています。

風鈴の音が鳴り響く範囲に悪霊や邪気を近づけないという伝統がありました。

どうしてそんなことが起こったのでしょうか?

その答えは、風鈴の歴史にあります。

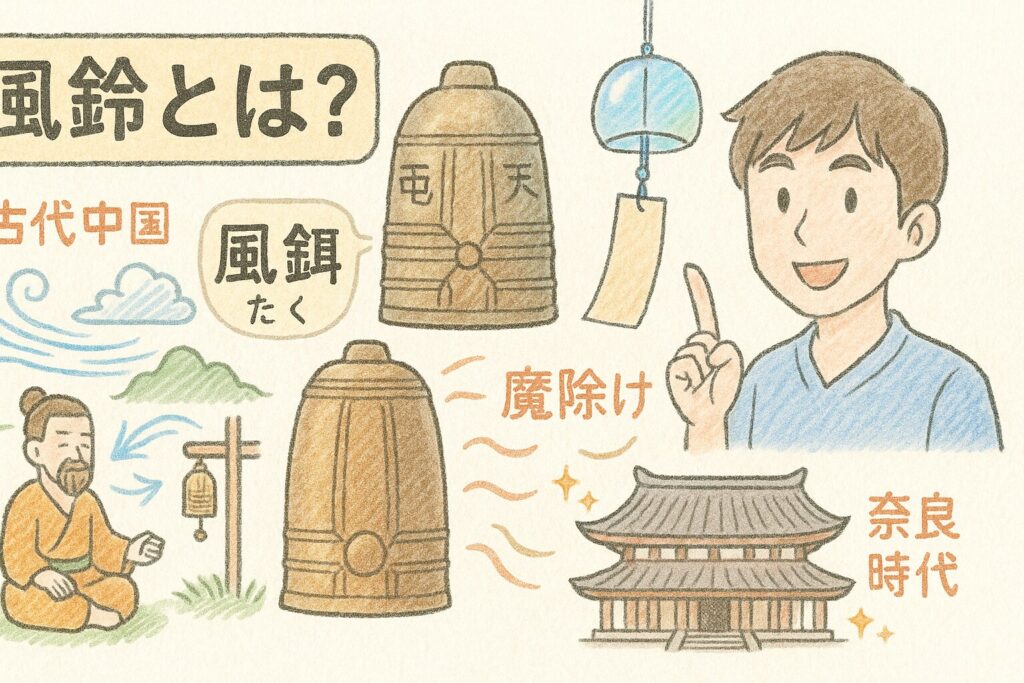

風鈴の起源は、古代中国にさかのぼります。

中国では「風鐸(ふうたく)」と呼ばれる大きな鈴が使われていました。

この風鐸は、風を占うための道具として使われ、

音の響きが「吉凶」を占う役割を果たしていました。

その音を聞けば、風向きや風の力で良い兆しや悪い兆しが分かると信じられていたんですね。

日本に風鐸が伝わり、

寺院の四隅に吊るされるようになり、

徐々にその音が「悪霊を払う力」を持つとされました。

その音が響く範囲を「魔除けのエリア」とし、

家や寺を守るために使われるようになったのです。

実は、風鈴の音には「浄化作用」があると信じられていて、

今でも心を落ち着けるために風鈴を飾る家庭が多いんです。

風鈴が奏でる音を聞くことで、周囲の空気が清められ、

心の中も清らかになるという考えがありました。

あなたもこのような風鈴の音を聞きながら、魔除けの力を感じてみたくはありませんか?

深堀りしていきましょう。

風鈴とは?

風鈴は、風によって揺れて鳴る音を楽しむための道具ですが、

その歴史には深い意味と文化的背景が隠されています。

風鈴の元々の形は「風鐸(ふうたく)」と呼ばれるもので、青

銅で作られた大きな鐘のような物でした。

古代中国では、この風鐸を使って風の方向や流れを占い、

吉凶を占う道具として用いられていました。

「風鐸」という漢字を見てみましょう。

風(ふう)と鐸(たく)で、「風の鐘」という意味になります。この風鐸が、風の音を聴いて自然の流れを感じ、悪いものを遠ざける力があると信じられていたのです。

この風鐸が日本に伝わり、

奈良時代には寺院などに吊るされて「魔除け」の役割を果たしました。

風の音が響く範囲に悪霊が近づかないと考えられ、聖なる場所を守るために使われました。

なぜ風鈴は魔除けとして使われたのか?

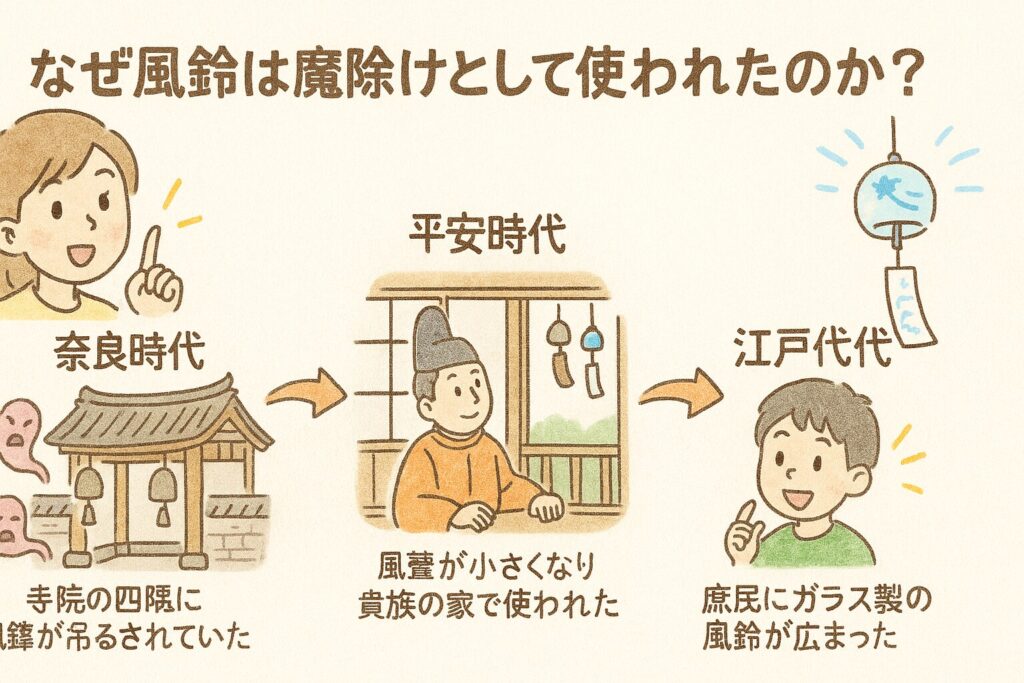

風鈴が魔除けとして使われるようになったのは、

日本における風鐸の歴史が大きな影響を与えています。

奈良時代、風鐸が寺院の四隅に吊るされ、

その音で結界を作り、悪霊を寄せ付けないという信念がありました。

平安時代になると、風鐸は次第に小さくなり、

美しい音色を持つ風鈴へと変化しました。

貴族たちの屋敷にも取り入れられ、音色を楽しむとともに、

魔除けとしての役割も持ち続けました。

江戸時代には、ガラス製の風鈴が登場し、庶民にも広く親しまれるようになりました。

このように、風鈴は時代を経るごとに形を変えながらも、魔除けや守護の役割を受け継いできたのです。

実生活への応用例

風鈴が持つ「魔除け」としての役割は、

古代の信仰に根ざしたものですが、

現代の私たちの生活にも大いに役立つ面があります。

風鈴の音は、ただの「涼しさ」や「美しさ」だけでなく、

心に「癒し」をもたらし、リラックス効果を発揮します。

現代では風鈴を魔除けとして使うことはほとんどなくなっていますが、

その音の持つ力を日常生活に上手に取り入れる方法はたくさんあります。

風鈴の音で心の浄化を

まず、風鈴の音色は「心の浄化」を促す効果があります。

忙しい日常の中で、風鈴の音を聞くことは、まるで一息つくような感覚をもたらします。

例えば、仕事や家事に追われているとき、ちょっとしたリラックスの時間が必要です。

窓辺に風鈴を吊るし、その音色を聞くことで、

心が穏やかになり、ストレスが和らぐことが感じられるはずです。風鈴の音は、耳に届くたびに「静けさ」や「安心感」を与えてくれるのです。

集中力を高めるために風鈴を活用

また、集中力を高めたいときにも風鈴の音は非常に有効です。

勉強や仕事の合間に、風鈴の音を少しの間だけ聞いてみてください。

静かな空間で風鈴の音が響くと、

脳がリフレッシュされ、心が落ち着き、再び集中力を取り戻すことができます。

風鈴の音は、雑音をかき消し、心を清める効果があるため、

短時間であっても有効な気分転換になります。

風鈴を心を落ち着けるアイテムとして

家庭やオフィスに風鈴を取り入れるのも素晴らしい方法です。

例えば、リビングやオフィスのデスクに風鈴を置くことで、

空間が心地よく整えられ、そこにいるだけで落ち着いた気分を感じられるでしょう。

風鈴が奏でる音は、

視覚や聴覚を通じてリラックスを促進し、安らかな時間を提供してくれます。

日本の伝統的なアイテムとして、視覚的にも美しい風鈴は、

インテリアにも溶け込み、部屋の雰囲気を和やかにします。

科学的な裏付け

実際、風鈴の音には「癒し」の効果が科学的に証明されています。

自然の音や音楽が人の心に与えるリラックス効果についての研究が進んでおり、

風鈴の音もその一部として、

心拍数の低下や血圧の安定、ストレス軽減に効果があることが示唆されています。

風鈴の音は自然の一部とされ、

精神的なリフレッシュを促す自然音のカテゴリーに分類されるのです。

ですので、

風鈴を日常に取り入れることで、心身の健康を保つ手助けになることが期待できるのです。

風鈴の音で心を穏やかにする実生活への活用方法

風鈴の音には、リラックス効果やストレス軽減に役立つ力があり、

実生活においてもさまざまなシーンで活用することができます。

例えば、自宅のリビングやデスク周りに風鈴を置くだけで、心を穏やかにし、集中力を高めることができます。また、仕事の合間に風鈴の音を聞くことで気分転換になり、作業効率が上がることもあります。風鈴の音は、静かな環境を作り出し、自然な癒しを与えてくれるのです。

注意点や誤解されがちな点

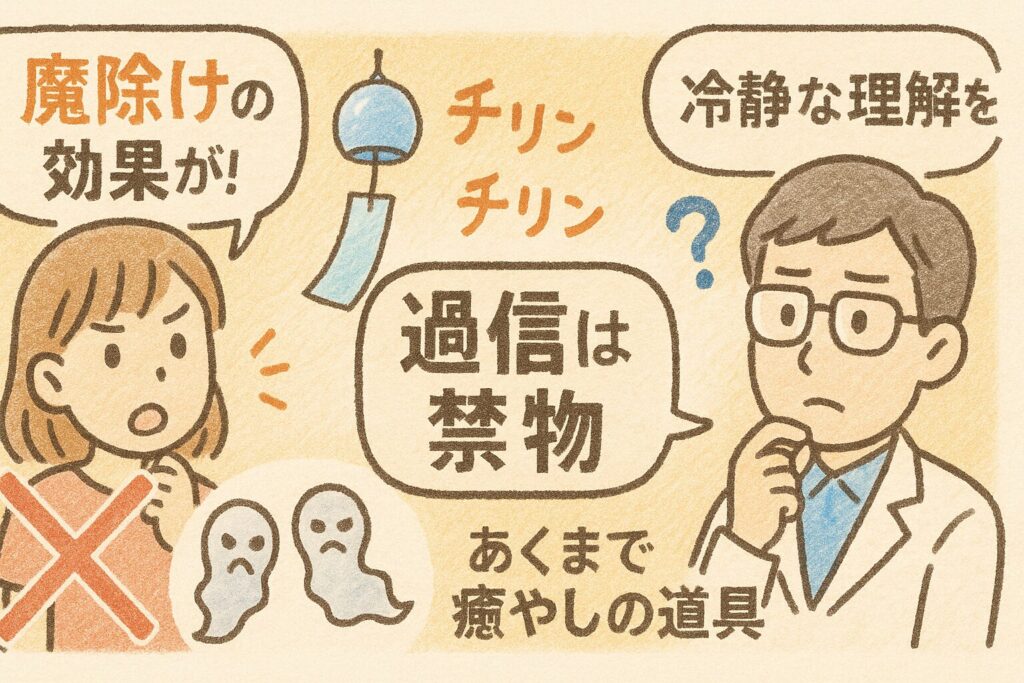

風鈴が「魔除け」とされる背景には、

もちろん文化的な信仰や歴史があることは事実ですが、

現代社会においてその音が「魔除け」の力を持つと過信するのは少し誤解を招くかもしれません。

風鈴の音が悪霊を追い払ったり、

すべての問題を解決する魔法のような力を持っているわけではないということを理解することが大切です。

科学的な視点を忘れない

確かに、風鈴の音には心を穏やかにする効果がありますが、

それがすべての問題を解決するわけではありません。

風鈴の音が癒しをもたらし、

ストレスを和らげ、リラックス効果を提供するのは事実ですが、

心の問題や運気の向上に関しては、風鈴だけでは解決できません。

あくまで風鈴はリラックスや心を清める手段の一つとして活用するものであり、

それだけに頼るのではなく、

他の方法と組み合わせていくことが重要です。

文化的背景の理解を深める

また、風鈴の音が「魔除け」として使われるのは、

日本の伝統的な信仰に基づいた文化的背景に過ぎません。

そのため、過度に依存せず、

あくまで風鈴はリラックスや癒しを目的として活用することが望ましいです。

「風鈴の音で魔除けができる」と考えてしまうと、

信仰に対する誤解を招きやすく、

実際には何も解決できない問題に直面することもあります。

風鈴はあくまで心の癒しを目的としたアイテムだということを理解し、

過信しすぎないようにしましょう。

風鈴はあくまでリラックスアイテムとして活用しよう

風鈴の音が魔除けとして使われていた背景には、伝統的な信仰がありました。しかし現代では、それがすべてを解決する魔法の力だとは考えないようにしましょう。風鈴は、あくまで心を癒し、穏やかにするためのアイテムであり、過信せず、リラックスや集中の手助けとして活用することが大切です。

おまけコラム

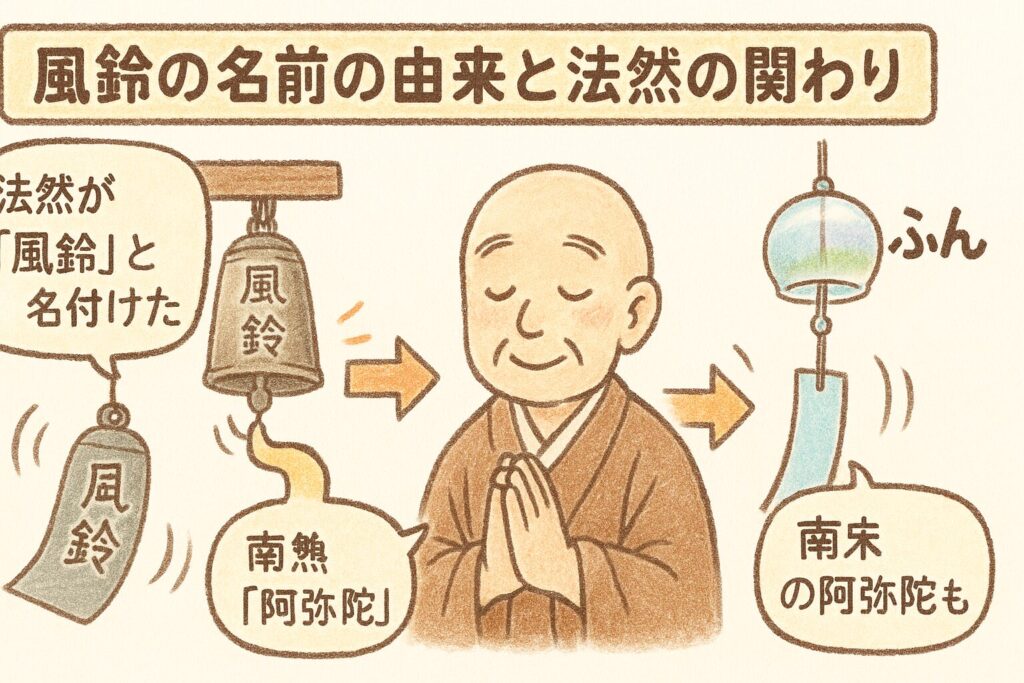

風鈴の名前の由来と法然の関わり

風鈴が「風鈴」と呼ばれるようになった経緯には、

浄土宗の開祖法然の存在が大きく関わっています。

法然(ほうねん)は、仏教の教えを広めるために数多くの活動を行っていましたが、

その中でも「風鐸(ふうたく)」と呼ばれる鐘が風によって音を鳴らすというアイテムに着目しました。

この風鐸は、神聖な場所を守るために使われ、その音は魔除けや浄化の役割を果たしていました。

法然は、この風鐸を「風鈴」と名付け、

仏教的な意義を込めてその音を使用していました。

法然の教えに基づき、風鈴は単なる音を楽しむ道具ではなく、

精神的な清浄さを保つために使われるようになったのです。

このエピソードは、風鈴が日本文化においてどれほど重要な役割を果たしていたのかを示しています。

また、他にも「風鈴」の名前の由来に関する説があります。

江戸時代に風鐸が小さくなり、

音色が美しいものに変わった結果、「風鈴」という名称が定着したとも言われています。

浄土宗(じょうどしゅう)とは、日本仏教の一派で、法然(ほうねん)によって開かれた宗派です。浄土宗の教えは、仏教の基本的な教義をもとに、特に「念仏」を中心にした実践に力を入れています。この宗派の特徴とその教えの根本について説明します。

法然(ほうねん)とは?

法然(ほうねん)は、浄土宗の開祖として平安時代から鎌倉時代にかけて活躍した僧侶です。

彼は、念仏の教えを広め、「南無阿弥陀仏」と唱えることにより、

誰でも救われるという思想を広めました。

法然の教えは、特に庶民に広まり、仏教をより身近なものにした功績があります。

法然は、仏教の修行が難しいとされる人々に対して、

「念仏」を唱えることで誰でも仏の浄土に生まれ変わり、最終的には悟りに至る道を示しました。

法然の教えの中で、「念仏」を唱えることで心が清められ、精神的な救済が得られるという考えが重要です。これは、風鈴の音がもたらす「心の浄化」の役割にも通じる部分があります。

まとめ・考察

風鈴がもたらす心の癒しと現代への応用

今回、風鈴が持つ「魔除け」としての歴史的な側面を解説しましたが、

実際に私たちの生活にどのように活用できるかを考えてみると、

風鈴の音には深い意味が込められていることがわかります。

風鈴の音がもたらす癒しや精神的な浄化の力を現代の生活に活かす方法を考え、

リラックスや集中を助けるアイテムとして日常に取り入れることで、

私たちの心を守る力を感じることができるでしょう。

あなたは、風鈴をどのように活かしてみたいですか?

日常の中で、風鈴の持つ音の力を試してみることで、

心が軽くなり、日々のストレスを少しでも減らすことができるかもしれません。

風鈴が響くその音を、現代の忙しい生活の中にどう取り入れていくか、

それはあなた次第です。

さらに学びたい人へ

おすすめ書籍

『「国風文化」の時代』

『ビジュアル版 詳説 日本の宝飾文化史』

『すぐわかる日本の装身具』

特徴とおすすめ理由

『「国風文化」の時代』

著者:木村茂光

出版社:吉川弘文館

特徴:古代から中世への移行期に栄えた「国風文化」をテーマに、貴族社会の変化や都・地方の実態、対外関係などを深層に迫る内容です。

おすすめ理由:風鈴が登場する以前の日本の文化や風物詩、貴族社会の風習などが描かれており、風鈴の歴史的背景を理解するのに役立ちます。

『ビジュアル版 詳説 日本の宝飾文化史』

著者:露木宏

出版社:東京美術

特徴:安土桃山時代から明治時代にかけての宝飾装身具の発達史を、絵画や歴史、文学などの資料をもとに多角的に考察しています。

おすすめ理由:風鈴の素材や装飾性が日本の宝飾文化と密接に関係しており、風鈴のデザインや製造技術を学ぶのに適しています。

『すぐわかる日本の装身具』

著者:露木宏、宮坂敦子

出版社:東京美術

特徴:江戸から昭和初期までの日本の装身具を、豊富な実例写真とともに概説しています。

おすすめ理由:風鈴は日本の伝統的な装身具の一つとして位置づけられ、風鈴のデザインや素材の変遷について詳しく解説されています。

これらの書籍を通じて、風鈴の歴史や日本文化について深く学ぶことができます。

風鈴が持つ「魔除け」としての役割や、その音色が人々の心に与える影響について、

ぜひ探求してみてください。

締めとして

風鈴の歴史とその「魔除け」としての役割について深掘りし、

風鈴がただの夏の風物詩ではなく、

古来から人々の心を守る力を持っていたことをお伝えしました。

風鈴の音色が心を癒し、

精神的な浄化を促進する力があることは、

現代においても大切な価値として息づいています。

風鈴の持つ歴史的な背景を知り、

今後、日常生活にその音色を取り入れることで、

少しでも心が穏やかになり、安らぎを感じていただければと思います。

風鈴の音は、

ただの装飾や音を楽しむためのものではなく、

私たちの心に静けさと力を与える大切な存在であることを再認識し、

今後の生活に役立てていただければ幸いです。

補足注意

この記事で紹介した情報は、著者が個人で調べられる範囲で、

調査した範囲での知識に基づいています。

学術的な観点や他の視点から見解が異なることもありますので、

今後新たな発見がある可能性もあります。

風鈴の「魔除け」としての役割についても、さまざまな解釈が存在することをお伝えしておきます。

今回のブログで風鈴と魔除けの歴史に興味を持っていただけたなら、

その音色に秘められた深い意味をさらに探求してみてください。

風鈴が持つ「守り」の力とその文化的背景には、

まだまだ知られざる物語が広がっています。

ぜひ、もっと多くの文献や資料を手に取り、その奥深さに触れてみてください。

風鈴が「魔除け」としての役割を果たしていたように、

私たちの日常にも、

ちょっとした「心の魔除け」として風鈴の音が静かな守りとなり、癒しを与えてくれることでしょう。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント