節分に『年齢+1個』の豆を食べる理由とは?日本文化の祈りと知恵

節分の豆を年齢と1つ足した数だけ食べる理由とは?

あなたはいくつ食べますか?

「なぜ豆を食べるの?」すぐに答えられますか?

節分の日、豆まきを楽しんだあと、「年の数だけ豆を食べる」…そんな習慣があるのをご存じですよね?

けれども、なぜ「年の数」なのか、ましてや「年齢+1個」と聞くと「なんで?」と首をかしげたくなりませんか?

このちょっとした文化の謎、実は古くからの知恵や信仰が詰まっているんです。

意外と身近にあるこの風習

私たちは気づかぬうちに、歴史や信仰に支えられた文化を毎年繰り返しています。

節分の豆もそのひとつ。

「おいしいから」「なんとなく習慣で」と言いながら食べている豆には、厄除けと幸せを願う深い意味が込められているんです。

小さな物語

小学校3年生のさやかちゃんは、お父さんとお母さんと一緒に豆まきをしました。

「鬼は外!福は内!」と元気に声を出したあとは、家族でお茶を飲みながら、歳の数だけ豆を食べます。

「さやかは9歳だから…10個ね」

「え?9歳なのに、なんで10個なの?」

お父さんはにっこり笑って言いました。

「新しい年を健康で過ごすためのおまじないだよ。年齢をひとつ進めるってことなんだ。」

記事を読むとこんなメリットが!

日本文化の由来や意味を正しく知ることができます

子どもにも教えやすくなります

毎年の節分行事がもっと楽しくなります

雑学として話題にできます

すぐに分かる結論

お答えします

ずばり、節分に『年の数+1個の豆を食べる』

理由は、

新しい年を健康で無事に過ごすためのおまじないとして、

年齢を確認し、一年の厄除けを願う行為なのです。

これは「年取り豆(としとりまめ)」と呼ばれる風習です。

1個多く食べるのは、「これから始まる新しい1年を迎える」ための意味が込められているのです。

分かりやすくたとえて言うと、

「お誕生日のケーキにろうそくを1本立てる」みたいなもの。

これからの1年の幸せと健康をお願いするために、“ちょっとだけ先の未来の自分”の分まで豆を食べるんですね。

さらに詳しく見ていきましょう!

「節分に豆を食べる」とは?

節分の本当の意味とは?

「節分」とは文字通り「季節を分ける日」。

つまり、季節の変わり目を指します。実は春夏秋冬それぞれに「節分」はありますが、特に重要とされてきたのが 立春(2月4日ごろ)の前日、つまり現在の「節分」です。

なぜ立春の節分だけが残ったのか?

それは、旧暦の日本では「立春=新年の始まり」だったからです。

現代でいう“年越し”と同じ意味合いが、この節分にあったのです。

節分は「新年を迎える前の厄を祓う日」として、大晦日と同じくらい神聖な日だったのですね。

豆まきはどこから来たのか?

この風習の原点は、平安時代にまでさかのぼります。

当時、宮中では「追儺(ついな)」と呼ばれる行事が行われていました。これは中国から伝わった悪霊払いの儀式です。

鬼(邪気)を祓うために弓矢や声で追い払っていたこの行事は、日本に渡ってから次第に簡素化され、庶民の間で豆まきの形へと変化していきました。

この風習が定着し、江戸時代になると「鬼は外、福は内」の掛け声とともに炒り豆をまく現在の形になったとされています。

なぜ“豆”なのか?それには深い意味がある

ではなぜ、「豆」なのか?

これには、いくつかの意味が重なっています。

【1】語呂合わせの力

「魔を滅する」=「まめ(豆)」

「魔目を射る」=「豆を炒る」ことで鬼の目を打ち抜く

このような言霊信仰(ことだま)が日本人には古くからありました。

言葉に宿る力を信じる日本独自の文化です。

【2】穀物の霊力

古代より、米・麦・豆などの五穀には「命の源」としての霊力があると信じられていました。

その中でも大豆は「霊(たま)が宿る特別な豆」とされており、鬼を祓うための神聖な武器として使われたのです。

【3】生豆ではなく「炒り豆」にする理由

生豆は地面に落ちて芽が出る=「厄が育つ」→縁起が悪い

炒り豆はすでに熱で生命力が絶たれており、「厄が残らない」

このように、豆ひとつにも日本人の細やかな信仰と知恵が詰まっているのです。

現代と昔の節分の違い

意味と風習の変遷

昔の節分=“年の変わり目”の一大行事だった

先ほど述べたように、節分は旧暦の年末にあたります。

現在の「12月31日」と同じように、人々は新年を迎える準備をし、清めを行っていたのです。

室町時代の宮中では?

「追儺の儀式」が毎年行われていました。

弓矢で鬼に見立てた役者を追い払う儀式で、正式な神事として厳粛に執り行われていたのです。

これが次第に一般庶民に広がり、「鬼退治=豆まき」となり、豆をまくことで家の中から悪いものを追い出す形になりました。

現代の節分

文化として残る“儀式の形”

現代の節分では、多くの家庭が「豆まき」「年の数+1個の豆を食べる」「恵方巻を食べる」といった行事を行います。

しかし、その本来の意味が失われつつあるのも事実です。

豆=スナック感覚でおいしく食べるだけ

恵方巻=恵方を意識せずSNS用に写真を撮るだけ

このように“形だけ”が残ってしまっていることもありますが、だからこそ、文化の背景や意味を知ることに価値があると私は考えています。

「鬼は本当にいるの?」

そう聞かれたら、あなたは何と答えるでしょうか。

節分で追い払う「鬼」は、実は目に見えない心の中の不安や不運。

疲れ、焦り、妬みや怒り…

そうした“心の鬼”を、豆に込めた祈りで追い出すのが、節分という行事なのです。

「なんで豆を1個多く食べるの?」と訊かれたら。

「来年のぶんだよ。もう少し先のあなたの健康を願ってるの」教えて見るのもいいかもしれませんね。くれました。

一年の始まりに、静かに家族で豆をまく時間。

それは、忙しない毎日をふと立ち止まって見つめ直す、

日本ならではの“心の儀式”なのかもしれません。

日常での応用・メリット

節分を知って、生活をもっと豊かに

◎家族で楽しむ、日本文化の“学びの時間”に

節分の由来や意味を知ったうえで行う豆まきは、

ただのイベントではなく、親子で日本文化を共有できる教育の場になります。

たとえば、豆をまきながらこんな会話をしてみてください。

「なんで豆をまくの?」

「どうして自分の年の数だけ豆を食べるの?」

「豆を1個多く食べるって、不思議だよね?」

子どもの「なぜ?」にきちんと答えられる大人であることは、

一緒に行事を楽しむうえでとても大切です。

こうしたやり取りは、思考力や好奇心、感謝の心を育むきっかけにもなります。

◎高齢者との会話や回想にも役立つ

節分のような季節行事は、高齢者にとっても思い出を呼び起こすきっかけになります。

豆まきや「子どもの頃に豆を数えて食べた話」などを通じて、

家族や介護の場でも自然なコミュニケーションが生まれます。

高齢者の方にとっても、

豆を数えることで脳の活性化に

会話を通じて懐かしい記憶がよみがえる

小さな達成感や生きがいにつながる

といった健康的で心にやさしい効果が期待できます。

◎海外の人に紹介できる“日本らしい文化”に

「豆をまく」や「年齢+1個食べる」という日本独特の風習は、

海外の友人にとって非常に興味深い話題になります。

英語で伝えるなら

🌐英文:

“In Japan, on the day before the traditional New Year, we throw roasted soybeans to chase away evil spirits, and then eat the number of beans equal to our age plus one. It’s a way to pray for health in the coming year.”

🇯🇵和訳:

日本では、伝統的な新年の前日に、炒った大豆をまいて悪霊を追い払い、その後、自分の年齢に1つ足した数の豆を食べます。これは、新しい年の健康を願う方法です。

🔤カタカナ発音(丁寧に区切りあり):

イン・ジャパン、オン・ザ・デイ・ビフォー・ザ・トラディショナル・ニュー・イヤー、ウィー・スロー・ロースティッド・ソイビーンズ・トゥ・チェイス・アウェイ・イーヴル・スピリッツ、アンド・ゼン・イート・ザ・ナンバー・オブ・ビーンズ・イコール・トゥ・アワー・エイジ・プラス・ワン。イッツ・ア・ウェイ・トゥ・プレイ・フォー・ヘルス・イン・ザ・カミング・イヤー。

🔹簡単な英語バージョン(初心者・子ども向け)

🌐英文(簡単版):

“In Japan, we throw beans to scare away bad spirits and eat beans for good health.”

🇯🇵和訳(簡単版):

日本では、悪いものを追い払うために豆をまき、健康を願って豆を食べます。

🔤カタカナ発音:

イン・ジャパン、ウィー・スロー・ビーンズ・トゥ・スケア・アウェイ・バッド・スピリッツ・アンド・イート・ビーンズ・フォー・グッド・ヘルス。

🔹さらにシンプルな超初心者向け英文(覚えやすい)

🌐英文:

“Throw beans, eat beans, be healthy!”

🇯🇵和訳:

豆をまいて、豆を食べて、元気になろう!

🔤カタカナ発音:

スロー・ビーンズ、イート・ビーンズ、ビー・ヘルシー!

といった風に話せば、日本文化の深みも伝わります。

旅行ガイドや国際交流イベントなどでも重宝される話題です。

小さな物語

「おばあちゃん、どうして豆を食べるの?」

小さな手で数えた豆を見つめる孫に、そっと答える祖母の言葉――

「それはね、元気でまた1年、笑って過ごせますようにって神様にお願いするのよ」

何気なく行っていた豆まきが、家族の会話を生み、

季節を感じる温かな時間になっていく。

節分とは、そうした“小さな幸せ”を運んできてくれる行事なのです。

このように、文化を知ることで日常が少し豊かになる――

誤解されやすい点と注意点

正しく知って、正しく行うために

◎「年齢そのものではない?」ここが混乱ポイント

「自分の年の数だけ豆を食べる」とよく言われますが、

正しくは「年齢+1個」を食べるとされています。

これは、古くから使われている「数え年」の考え方によるものです。

生まれたときが1歳、その後元日を迎えるごとに1歳加えるという方式で、

「これからの一年の無事」を願う意味が込められているのです。

◎豆は“炒った豆”であるべき理由

「豆ならなんでもいい」と思われがちですが、生の豆はNGとされています。

なぜなら…

生の豆を床に落としたままにしておくと、芽が出ることがあります。

芽が出る=「厄が育つ」→縁起が悪いという解釈がされてきたためです。

また、「炒る」という動作自体にも意味があり、

「魔(ま)目を射(い)る」=魔を打ち払う

という語呂合わせもあります。

だからこそ、豆まきには必ず炒った大豆を使うことが大切なのです。

◎体に無理をさせない工夫も必要

高齢の方や、小さなお子さんにとっては、豆をたくさん食べることが負担になる場合もあります。

そんなときは無理をせず、代わりに:

甘納豆を年齢分数えるだけでもOK

お茶に浮かべて飲んでも縁起担ぎに

豆を飾って願い事を書く「豆箱」などの工夫で代用可能

文化は「守ること」も大切ですが、「無理なく続ける工夫」も大切です。

✳️おまけコラム

語呂合わせに込められた日本人の「ことだま信仰」

日本には古くから、「言葉に宿る力=言霊(ことだま)」を信じる文化があります。

たとえば「福は内、鬼は外」という掛け声も、単なる音ではなく、幸せを呼び込み、不幸を追い払う強い願いが込められています。

豆まきに使われる“豆”にも、そんな言葉の力を大切にする日本人の知恵が見え隠れします。

✅語呂合わせの意味とは?

| 言葉 | 語呂の意味 | 象徴されるもの |

|---|---|---|

| 豆(まめ) | 「魔を滅する」=魔滅(まめ) | 邪気を祓う道具 |

| 炒る(いる) | 「魔の目を射る(ま・め・を・い・る)」 | 鬼の目を打ち抜く力 |

| 豆を投げる | 鬼に当てて追い出す | 厄災を外へ出す行動 |

こうした語呂合わせは、ただの“ダジャレ”ではなく、

音に意味を託すことで現実に働きかけようとする知恵だったのです。

✅なぜ日本人は「語呂合わせ」で縁起を担ぐのか?

日本語は、音の響きが意味に直結する言語です。

たとえば「四=死」「九=苦」を忌み数として避けたり、

「八=末広がり」で好まれたりするのも、言葉の音に意味を持たせる文化の一例です。

節分の豆にも同じように、「ただの豆」ではなく「まめ=魔滅」と捉えることで、

行動に“祈りの意味”を込めていたのです。

これは現代で言えば、「お守りを身に着ける」「おみくじを引く」ような行為に似ているかもしれません。

✳️まとめ・考察

節分とは、時間を整える“心のリセットボタン”

節分の豆まき・豆を食べるという風習は、ただの年中行事ではありません。

その背景には、

自分の年齢と向き合い、

過ぎた1年に感謝し、

新しい1年の健康と安全を願う

という、深く優しい祈りの文化が存在しています。

✅「節分=心の大掃除」だった

節分は、もともと旧暦で「新しい年の前日」、つまり“大晦日”のようなものでした。

豆まきは「心の鬼=怒り、嫉妬、不安、不調和」を外に追い出す作法であり、

豆を食べることは「健康と幸福のエネルギーを体に取り込む行為」でもありました。

つまり節分とは、

年の区切りを整え、心と体をゼロに戻す“リセットの時間”なのです。

✅日常の中の“儀式”として

現代の忙しい日々の中で、私たちは「時間の区切り」を見失いがちです。

でも、こうした小さな行事があることで、

「今年はどんな年にしよう?」

「どんなことを大切に生きよう?」

と、自分自身に問いかけるきっかけが生まれます。

それは、“ただ豆を食べる”以上の大きな意味を持つのではないでしょうか。

✅読者への問いかけ:あなたの「鬼」とは?

「鬼は外!」と豆を投げるとき、あなたの心の中にはどんな鬼がいるでしょうか?

ストレス? 疲れ? 自信のなさ? イライラ?

節分は、それを手放すためのチャンスです。

あなたなら、この風習をどう活かしますか?

たとえば——

家族で一年の目標を語り合う日として

忙しさから心を解放する休息日として

健康や命のありがたさに感謝する日として

“今”という時代に合った節分の形を、自分なりに作ってみるのも素敵なことですね。

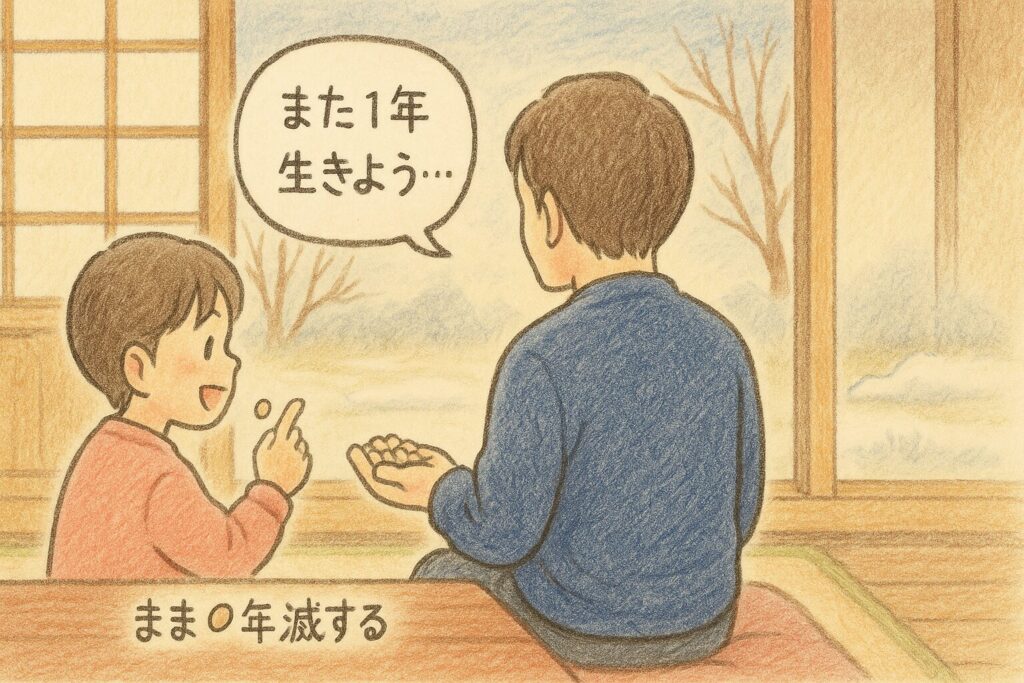

小さな物語

「豆に込められた、静かな願い」

「年の数だけ豆を食べる」

それは、命を重ねてきた証に感謝し、これからの時間に祈りを込める瞬間。

ただの豆ではありません。あなたの1年に、静かに寄り添う願いの形なのです。

豆を食べること。

それは、小さな行動だけど、心の奥で「また1年、生きよう」と誓う行為なのかもしれません。

豆1粒に、命のリズムが込められているように思えてなりません。

節分を、ただの「行事」にとどめるのは、もったいない。

あなたの暮らしの中で、あなただけの節分の意味を見つけてみてください。

更に学びたい人へ

おすすめ書籍

『日本人のしきたり』

『年中行事辞典』

『くらしの豆知識』

『日本のしきたり』

特徴とおすすめ理由

📘『日本人のしきたり』

著者・出版社:飯倉晴武(東北大学院修士・元宮内庁書陵部研究官)/青春出版社。

特徴:正月行事から節分・豆まき・割礼、大安・厄年など、伝統的な習わしとその由来をコンパクトに解説。累計100万部を超え、長年ロングセラーを続けています。

おすすめ理由:信頼性の高い執筆者による伝統文化のわかりやすい入門書。節分を含む年中行事の背景理解に最適です。。

📗『年中行事辞典』

著者・出版社:西角井正慶 編著/東京堂出版(1958年刊行)。

特徴:約1,000ページにわたる年中行事の内容・起源・由来を網羅する本格辞典。歴史的背景を深く学びたい人向け。

おすすめ理由:節分をはじめとする行事を学術的・詳細に理解できる専門書として優れています。

📙『くらしの豆知識』

著者・出版社:独立行政法人 国民生活センター。

特徴:生活に役立つ消費者情報をイラスト・図表でわかりやすく紹介。契約、家計、デジタル社会など幅広い内容。

おすすめ理由:文化行事だけでなく、日常生活での情報リテラシー向上に役立つ実用書です。

📘『日本のしきたり』(絵と文で味わう 日本人のしきたり)

著者・出版社:飯倉晴武監修/青春出版社。

特徴:原著をやさしい絵と平易な文で再構成したビジュアル版。年中行事や暦、五節句などを通年楽しむ形式です。

おすすめ理由:節分やその他行事を「視覚的に理解したい」「子どもや初心者向けに学びたい」方に最適です。

🎯まとめ&比較

| 書名 | レベル | 特徴 | 入手性 |

|---|---|---|---|

| 日本人のしきたり | 初心〜中級 | 豆まき含む年中行事を広く網羅 | 高(新品・中古) |

| 年中行事辞典 | 中級〜上級 | 学術的・詳細な資料 | 中(図書館・古書) |

| くらしの豆知識 | 日常実用 | 生活全般の知識が豊富 | 高(公的機関・通販) |

| 絵と文で味わう日本人のしきたり | 初心者・子ども向け | イラスト+平易な文で楽しく学べる | 高(新品) |

🏛 全国おすすめスポット

国立歴史民俗博物館(千葉・佐倉市)

特徴:追儺や豆まき、年取り豆など、節分や年中行事全般を網羅する常設展示あり。

おすすめポイント:体系的な資料展示と書籍が充実。企画展で歴史背景をじっくり学べます。

江戸東京たてもの園(東京・小金井市)

特徴:江戸期〜昭和初期の古民家で、節分豆まきイベントも実施

おすすめポイント:古民家空間への没入感があり、当時の家での節分が体感できます。

国立市古民家伝統行事(東京・国立市)

特徴:伝統的な豆まきを古民家で再現し、鬼退治体験ができる。

おすすめポイント:参加無料で家族連れにぴったり。昔ながらの節分行事を子どもと楽しめます。

大須観音 節分会(愛知・名古屋市)

特徴:本堂前で豆まき祈祷&福引付き。地域の大きな豆まきイベント。

おすすめポイント:華やかな景品付きで、年齢分の豆を食べる意味も解説されることが多いです。

鬼の交流博物館(京都・福知山市)

特徴:鬼文化専門の珍しい博物館。日本と世界の鬼文化を展示。

おすすめポイント:豆まきの起源「追儺」と鬼伝説を深く学べます。節分祭イベントも実施。

📝ブログ記事の締めの文章

節分に豆をまき、自分の年齢にひとつ足した豆を食べる――

その何気ない習慣には、病気や災いから身を守り、新しい一年を健やかに生き抜くための願いが込められていました。

私たちが当たり前のように繰り返している行事にも、よく知れば知るほど、先人たちの知恵や祈りの深さに気づかされます。

これからの節分では、ただ豆を食べるのではなく、

「今年はどんな1年にしたいか」「どんな自分でいたいか」

そんなことを、ひと粒ひと粒の豆に思いを込めながら味わってみてください。

文化は、心で受け継ぐもの。

節分という日本の美しい知恵が、これからも皆さんの日常に優しく寄り添っていくことを願っています。

注意補足

本記事の内容は、筆者が個人で調べられる範囲で、

信頼性の高い資料や情報源をもとに独自に調査・解釈したものです。

地域や時代により異なる風習も存在し、今後の研究や発見により新たな解釈が加わる可能性もあります。

🧭 本記事のスタンス

この記事は「これが唯一の正解です」と言うためのものではなく、

どうかひとつの“入口”として、皆さまご自身でも節分の意味を見つけていただけたら幸いです。

節分の豆に込められた想いのように、知るほどに味わい深くなるのが、日本の文化の魅力です。

もし少しでも心に“芽”が生まれたなら——ぜひ、その興味の種を育てるように、文献や資料にも手を伸ばして、さらに深く探ってみてください。

皆さまの一年が「まめ(豆)に=元気に、健康に」過ごせますように――

そんな願いを込めて、この節分の豆をお届けしました。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

コメント