「神社のお参り作法は守らないとご利益がない?歴史と本当の意味を解説」

『うっかり作法を間違えたら、神様に失礼じゃないかな…?』

初詣やお宮参り、七五三などで神社に足を運ぶたびに

こんな不安を感じたことはありませんか?

前の人の動きをチラチラと見て

見よう見まねで手を合わせるあの緊張感。

でも、実は江戸時代の人たちは

ずっともっと自由に神様へ手を合わせていたと聞いたら

ちょっと安心しませんか?

この記事では、

✅ お参りの作法の本当の意味

✅ 歴史の背景

✅ 日常でどう活かせるか

をわかりやすく解説します。

最後まで読むことで

「作法を間違えても神様に失礼じゃない」と

自信を持ってお参りできるようになりますよ。

神社のお参り作法とは?

『二礼二拍手一礼(にれいにはくしゅいちれい)』

この言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。

「二回お辞儀をして、二回柏手(かしわで)を打ち、最後に一礼する」

という意味です。

現在の日本では最も一般的なお参りの作法として知られています。

しかし、この拝礼の形は

明治時代に国家神道を整える中で公式化されたものであり

それ以前は地域ごとにさまざまな拝み方があったのです。

江戸時代の庶民は、

合掌してお辞儀するだけの簡単なスタイルで

心を込めて祈っていたと伝えられています。

「作法よりも心」という考え方が

神道にはもともとあったのではないでしょうか。

なぜ注目されるのか?

〜「二礼二拍手一礼」成立の歴史と理由〜

明治維新のあと、

新しい国家づくりに乗り出した政府は

神社を国家の管理下に置く「神祇官制度(じんぎかんせいど)」を整え、

全国の神社に共通するルールを示す必要がありました。

※神祇官制度とは、

明治時代に国が神社や神道の祭祀(お祭りや儀式)を管理・統一するために作った制度のことです。

簡単にいえば

「全国の神社を国のルールでまとめて、

正しいやり方を決める役所の仕組み」

と考えると分かりやすいです。

当時、日本各地の神社には

地域独自の拝礼作法やしきたりが数多く残っており、

参拝者が「どうお参りすれば正しいのか」と迷うケースが増えていたのです。

そうした背景から、

政府は全国に共通したわかりやすい拝礼の形をつくり、

民衆に「神様に敬意を払う統一された姿」を示そうとしました。

これが、現在広く伝わる

『二礼二拍手一礼』

の基本形です。

さらに、

当時の国家神道政策(こっかしんとうせいさく)には

皇室中心の国体を国民に深く意識づける狙いもあったといわれます。

宮中(皇室)の神事と民間の神社祭祀の作法を合わせることで

「天皇を中心にまとまる日本」という統一感を演出したかったのです。

※国家神道政策とは。

意味を簡単にいうと、

明治時代に政府が

「神社や神道を国の精神的な支えとして活用し、

国民の心をまとめるために推進した政策」

のことです。

この考え方のもと、

宮中祭祀の拝礼形式とも整合性を取る形で

「二礼二拍手一礼」が選ばれたとする説があります。

もう一つの興味深い説として、

教育勅語の公布などを通じて進められた

「国民道徳の再教育」の影響も指摘されています。

明治期は急速な西洋化の中で、

「日本人らしい礼節」を改めて国民に伝え直す必要があると考えられました。

神社でのきちんとした作法を通して

礼儀正しさや敬意を示す道徳のモデルを定め、

国全体に浸透させようとしたのです。

一方で、政府は明治の後期に

「神社合祀令(じんじゃごうしれい)」という制度を導入し、

小規模な神社を大規模な神社にまとめる改革も進めました。

このときも参拝の標準化が必要とされ、

どこでも同じように祈れる「二礼二拍手一礼」の浸透は

非常に都合がよかったのです。

※神社合祀令とは、

明治時代に出された法律で、

小さい神社をまとめて(合併して)

大きな神社に集めることを進めた制度のことです。

理由としては

「管理を効率化する」「お金や人手を減らす」

といった目的がありましたが、

地域の伝統や小さな神社が失われたという批判もありました。

簡単にまとめると

「神社の数を減らしてまとめる明治政府の政策」

と理解すればOKです。

つまり、二礼二拍手一礼の背後には

✅ 神社祭祀をわかりやすく体系化する

✅ 皇室と民間神社の一体感を高める

✅ 日本人らしい礼節を育む

✅ 合祀政策に合わせて標準化を進める

という、複数の意図が複雑に絡んでいたと考えられます。

現代の研究者の多くも

「地域の自由な信仰を守りながら、

全国的に一定の型を共有するバランスをとった結果」

と評価しているのです。

それまで自由にお辞儀や合掌をしていた庶民にとって

明治からの「二礼二拍手一礼」は

まさに“お参りのルール”が可視化された大きな変化でした。

でも、その変化の向こうには

「みんなで同じ気持ちを神様に届ける」という

温かい願いも確かに息づいているのです。

歴史を知ると、今の作法にも

一段と心を込められるようになりますね。

実は「二礼二拍手一礼」の定着については、

いくつか他の説・補足的な背景も挙げられています。

他に伝わる説・背景

✅ 神社祭祀の標準化・簡略化説

江戸時代までは、神社ごとに地域色の濃い拝礼作法が残りすぎていたため、

参拝者が迷ったり、混乱したりすることが多かったという記録があります。

明治期に近代国家として神社の祭祀を体系化する中で、

「全国どこでも共通のシンプルな拝礼」を定める必要があったという考え方です。

✅ 皇室の儀礼との整合性説

宮中(皇室)の祭祀で行われる拝礼形式と

民間神社の作法の統一をはかるために

「二礼二拍手一礼」が選ばれた、という説も一部にあります。

当時の国家神道政策は、

天皇を中心とした国体観を浸透させる意図が強く、

宮中儀式に合わせることで一体感を演出したと言われます。

✅ 教育勅語など国家道徳の流れと連動した説

明治期には、教育勅語をはじめとする「国民道徳の再教育」が盛んに行われました。

この流れに合わせ、神社でも

「きちんとした拝礼で礼節を示す」という

道徳的モデルを定める意味があったとする研究もあります。

補足

いずれにしても共通しているのは、

・神社祭祀のわかりやすさ

・神様への敬意の表し方

・国家としての信仰の統一感

を同時に叶えた拝礼作法として

「二礼二拍手一礼」が採用され、

国の後押しで広まったという点です。

現代の研究でも

「地域の自由な信仰を守りつつ、一定の型を共有する」

というバランスを取った結果だったのではないか

と分析されています。

実生活への応用例

「じゃあ、どうお参りすればいいの?」

と迷う方のために

改めて基本のポイントをまとめます。

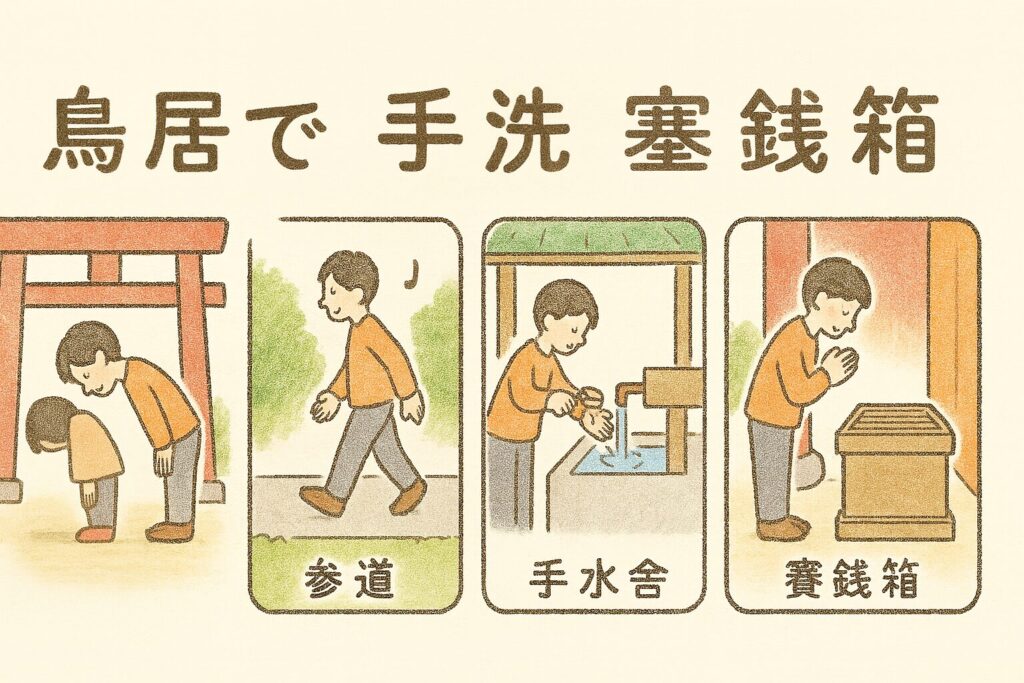

鳥居をくぐる前に軽く一礼

参道は中央を避ける(中央は神様の通り道)

手水舎で手と口を清める

賽銭箱の前で軽く会釈

二礼二拍手一礼を基本に

願い事だけでなく、感謝の言葉を伝える

もし作法を忘れてしまったとしても

「神様、今日は気持ちをお伝えしたくて来ました」

と心を込めるだけで大丈夫です。

神様は

あなたの形式ではなく

気持ちをきちんと受け止めてくださると

古くから信じられています。

注意点や誤解されやすい点

「作法を間違えたらバチが当たる」

「礼が浅いとご利益がなくなる」

そんな話を耳にすることがありますが、

心配しなくて大丈夫です。

神道では

心を尽くして拝むことが最も尊いとされています。

もちろん、周囲の参拝者に合わせて

基本の作法を覚えておくのはマナーとして大事です。

でも「こうでなければ絶対ダメ!」というものではありません。

また神社によって作法が違う場合があるので

拝殿付近に説明板があれば必ず確認しておきましょう。

おまけコラム

〜神社の作法の多様性と面白さ〜

全国の神社といえば「二礼二拍手一礼」が当たり前だと思っていませんか?

実は、日本各地にはもっと個性豊かでユニークな拝み方がたくさんあるんです。

その多様性こそが、日本の神社文化の奥深さであり、

旅先での参拝をさらに面白くしてくれる魅力なのです。

たとえば、大分県にある宇佐神宮(うさじんぐう)。

ここは全国約44,000社もある八幡宮の総本宮として知られています。

御祭神は、応神天皇・比売大神・神功皇后の三柱。

御祭神(ごさいじん)とは、

神社でお祀りしている神様のことを指す言葉です。

なかでも応神天皇は「八幡神(はちまんしん)」として

武士や庶民に武運の神様として広く信仰されてきました。

そんな宇佐神宮での拝礼は、なんと

「二礼四拍手一礼」。

八幡様に最大限の敬意を表す意味で、拍手を二回増やしているのです。

一説には「四方に幸福を広げる」という願いが込められ、

別の説では八幡大神の御神徳をさらに強く響かせるため

四度柏手を打つのだともいわれています。

明治以降、全国で「二礼二拍手一礼」が広められましたが

宇佐神宮はその総本宮として、伝統の作法を変えることなく

守り続けてきたのです。

そこには、八幡信仰の誇りと重みがにじんでいます。

また、縁結びの神様として知られる

島根県の出雲大社(いずもおおやしろ)でも、

「二礼四拍手一礼」が基本の作法。

さらに特別な年中行事である「例祭(5月14日)」では、

「二礼八拍手一礼」に変わります。

八という数字は、日本神話で「たくさん・無限」を示す吉数。

縁結びの御神徳をより多くの人に広げる願いが込められているのです。

拍手の数にまで意味が込められているのは、とても感慨深いですね。

その他にも、各地に個性的な作法が息づいています。

✅ 北海道・北海道神宮

→基本は二礼二拍手一礼ですが、

柏手を打つときに肩幅いっぱいまで手を広げ、

伸びやかに祈る所作が美しいと伝えられています。

✅ 鹿児島県・霧島神宮

→二礼二拍手一礼の後に、

願い事を3回まで心の中で繰り返すという

地域独自の風習があります。

正式な神社の作法ではないものの、

人々の心に根づいた習慣として大切にされています。

✅ 長野県・諏訪大社

→普段は二礼二拍手一礼ですが、

神楽(かぐら)が奉納される期間は、

神楽の終わりに合わせて拝むという伝統があります。

神社は全国で八万社以上あるといわれていますが、

その数だけ作法やしきたりも異なり、

地元の信仰や歴史、土地の人々の思いがそこに宿っています。

たとえば

✅ 神職が祝詞(のりと)を奏上した後に、

参拝者全員が一緒に柏手を打つ神社

✅ 例祭の日だけ特別に回数が変わる作法

✅ 合掌を中心にしたお参り

など、年間行事や地域文化と結びついた拝礼は数え切れません。

でも、忘れてほしくないのは

「心を込めることが何より大切」という神道の基本精神です。

作法は大切なマナーですが、

気持ちを伝える“型”のひとつにすぎません。

神様に敬意を払い、

「ありがとうございます」「これからも見守ってください」と

まっすぐな想いを届けることが、

どんな作法よりも大切だと覚えておいてくださいね。

旅先の神社を訪れるときには

「この土地ではどんなお参りの作法が大事にされているのかな?」

と興味をもって案内板を見たり、神職さんに質問してみると

その神社の奥深い物語に触れることができます。

日本中の神社には、

人々の祈りの歴史が何百年、何千年と積み重なっています。

それを肌で感じる旅も、とても素敵だと思いませんか?

まとめ・考察

お参り作法は明治以降に整備されたもの

江戸時代以前はもっと自由だった

心を込めることが最優先

作法はマナーとして意識しつつ

気持ちを大切に伝えれば問題ない

「作法を忘れて焦ったけれど、

神様に感謝の気持ちは伝えられた。」

そんな経験、ありませんか?

きっと神様は

あなたの思いを受け止めてくれます。

あなたなら

どんな言葉を神様に届けますか?

さらに学びたい人へ

関連リンク・おすすめ書籍

神社本庁公式サイト

『神社の基本』神社本庁監修

『神道の本』学研プラス

🔗 特徴とおすすめ理由

神社本庁公式サイト

著者/運営元:公益財団法人 神社本庁

特徴:昭和21年設立。伊勢神宮を本宗とし、全国約8万社の神社を包含する権威的な組織です。

祭祀の振興、神職養成、書籍出版など、神社神道の文化保存と普及に力を入れています。

おすすめ理由:神社の正式な拝礼方法・祭祀の理念・歴史的背景など、最も信頼できる一次情報源です。学術的に正確な情報を得たい方に最適です。

『神社の基本』

監修:神社本庁/出版:扶桑社

特徴:神社参拝のマナーや一般的な祭祀についてQ&A式で解説。

神社検定の公式テキストでもあり、広く参拝者に向けられた入門書です。

おすすめ理由:「正しくお参りしたい」「神社をわかりやすく学びたい」という読者にぴったり。図解や具体的事例が豊富で実用的です。

『神道の本 八百万の神々がつどう秘教的祭祀の世界』

著者:立川武蔵(編)・学研プラス

特徴:秘教的な祭祀システム(言霊、鎮魂、太占など)や、流派ごとの違いを詳細に紹介。

神話に登場する神々のルーツや、神道における思想的背景も掘り下げています。

おすすめ理由:神社の表面的な儀式だけでなく、祭祀の深い意味やスピリチュアルな側面を知りたい人向け。現場での拝礼をより意味深くしたい方にぴったりの一冊です。

より深く学びたい方へ(追加おすすめ本)

『神社のいろは』シリーズ(扶桑社/神社本庁監修):神社の歴史・祭祀・神話を豊富なイラストと共に解説。初心者でも読みやすい入門書。

『徹底検証 神社本庁』藤生明/筑摩書房

神社本庁の組織・政治的立場・現代的課題に深く切り込む論考。学術・社会的視点から読みたい方におすすめ。

| 書籍・資料名 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 神社本庁公式サイト | 一次情報、制度・祭祀の公式解説 | 正確な制度知識を得たい方 |

| 『神社の基本』 | 実用的な参拝マナーとQ\&A | 初心者から安心して読める |

| 『神道の本』 | 深層の祭祀・思想・神話ルーツ | 神道の本質を知りたい方 |

| 『神社のいろは』シリーズ | 豊富な図解・イラスト付き入門書 | 礼儀も歴史も視覚的に理解したい人 |

| 『徹底検証 神社本庁』 | 神社本庁の実像に迫る論考 | 社会・政治視点から学びたい人 |

締めの言葉

いかがでしたか?

神社のお参り作法には

「二礼二拍手一礼」という決まりがあるけれど、

その裏には人々の願いや歴史の積み重ね、

そして神様を敬う優しい気持ちが込められていることが

伝わったのではないでしょうか。

完璧に作法を覚えられなくても大丈夫。

大切なのは、心からの感謝と祈りを込めること。

それこそが、日本の神社文化に流れる本当の精神です。

次に神社へ足を運ぶときは、

このお話を少しだけ思い出して、

自分らしい気持ちで手を合わせてみてください。

きっと神様も、その想いを受け止めてくださるはずです。

補足注意

なお、今回の記事は筆者が個人で調べられる範囲で、

できる限り正確な情報を調べてまとめたものですが、

地域や神社によって伝わり方や考え方が異なる場合もあります。

また今後の研究で新しい発見があるかもしれません。

あくまで参考のひとつとして心に留めてもらえたらうれしいです。

あなたの参拝が、より穏やかで気持ちの良い時間になりますように。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

コメント