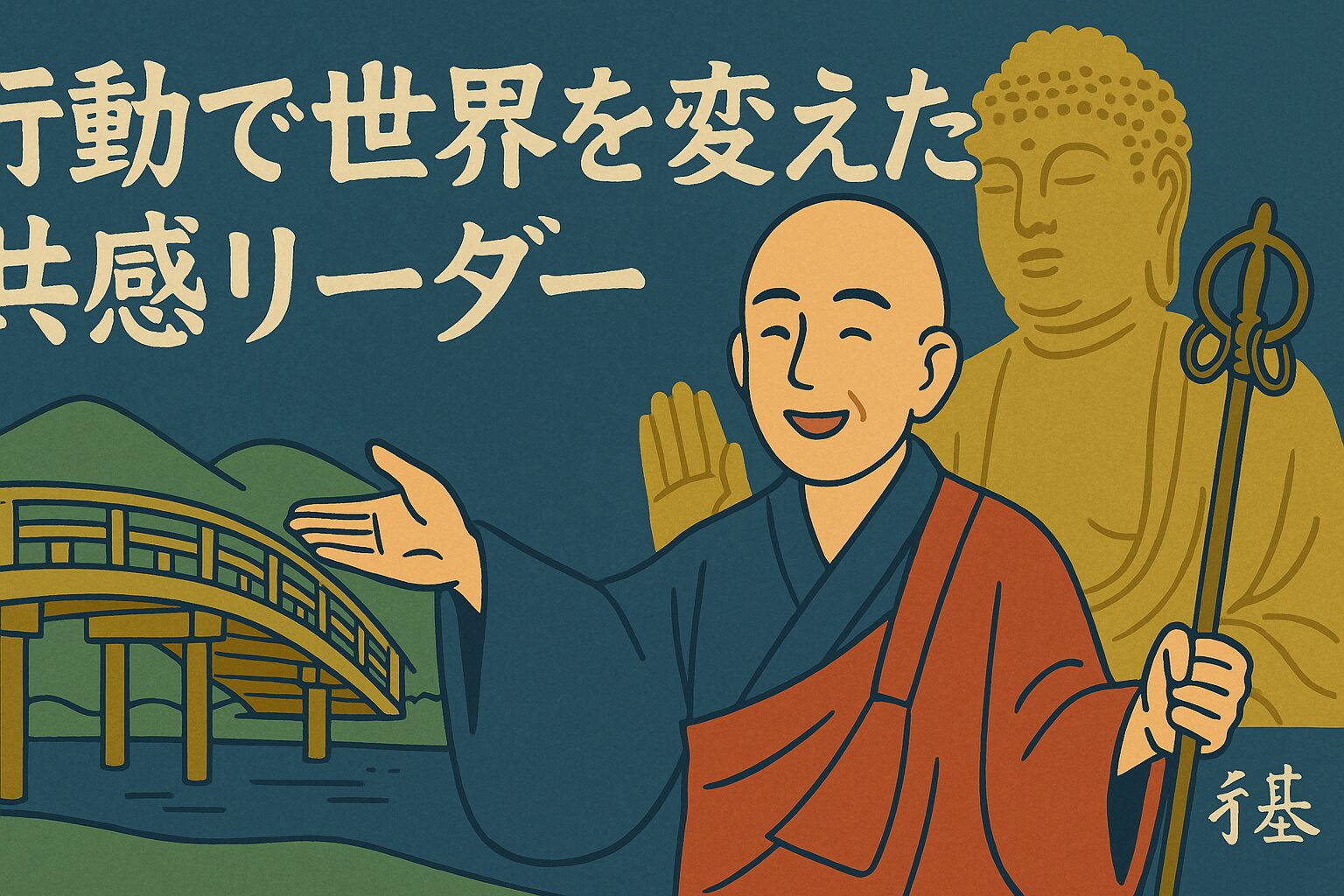

行基(ぎょうき)とは?

260万人が動いた大仏プロジェクトと“共感リーダー”が遺した49寺院・日本初地図の物語

【行基】とは?生涯・功績・名言から学ぶ

――行動で世界を変える“共感リーダー”力――

飢饉、疫病、反乱で不安が渦巻く 奈良時代。

「国を守るのは祈りだけでなく、行動だ」 と、ひとりの若き僧が立ち上がりました。

その名は 行基(ぎょうき)。

橋を架け、道を開き、無料宿泊所を造り、49か所の寺院を建て、

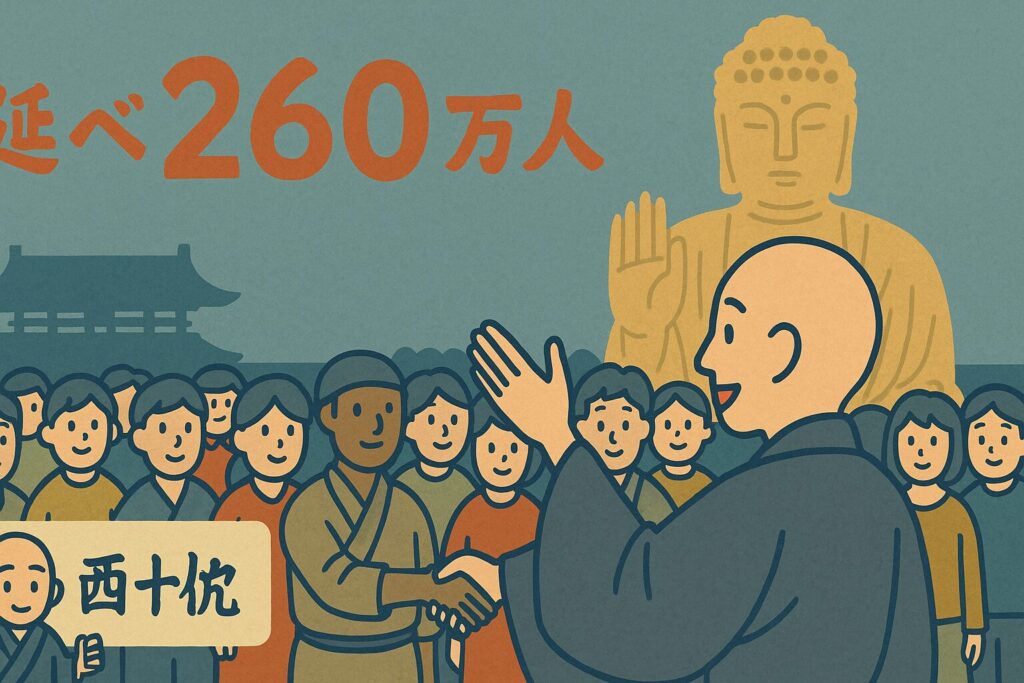

さらには東大寺大仏の巨大プロジェクトに 延べ260万人 を巻き込んだ“走るハブ”です。

行基とは?〈プロフィール&時代背景〉

生没年 668〜749年

出身 河内国大鳥郡(現・大阪府堺市)

肩書 大僧正(史上初の民間出身)

時代背景 朝廷は鎮護国家思想に基づき、僧侶を“国家公務員”として管理。民間布教は原則禁止でした。

鎮護国家とは?

経典供養で仏の加護を得て“国を守る”思想。国分寺・国分尼寺のネットワークが整備され、僧侶は国安泰を祈るのが務めでした。行基はこの枠を越え“民衆救済”に舵を切ったのです。

生涯と4つのハイライト

橋・道・溜池・無料宿泊所――社会インフラの整備

行基は 15溜池・6橋・9本の溝堀・9軒の布施屋(無料宿泊所) を近畿各地に展開。都へ年貢を運ぶ農民や旅人を支えました。

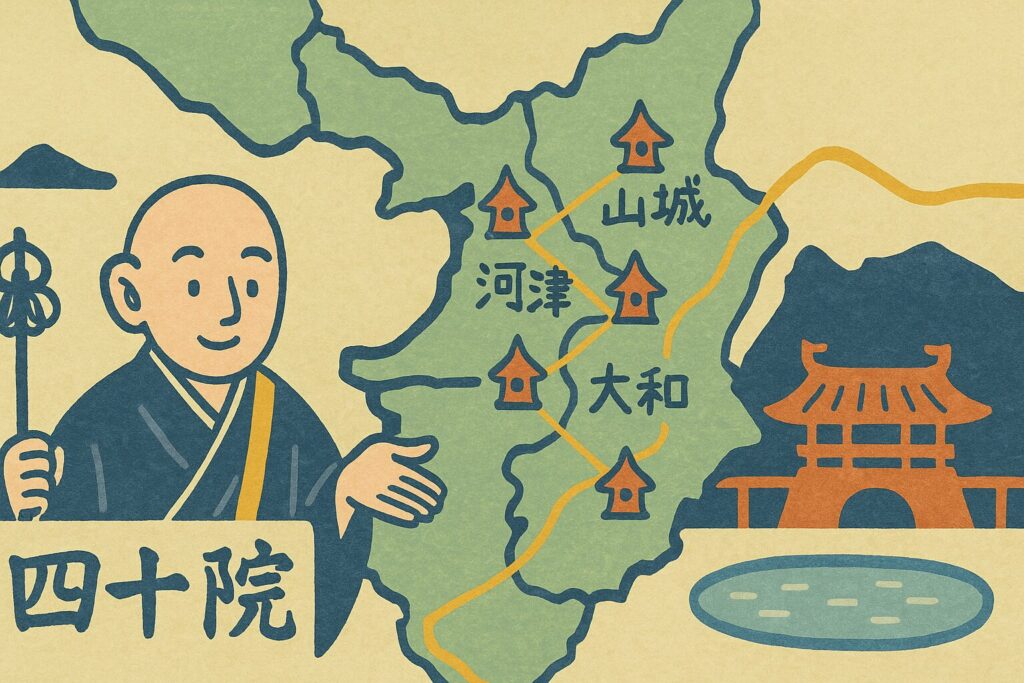

近畿地方に49もの寺院

畿内に点在する「四十九院(しじゅうくいん)」は、説法拠点+地域福祉センターの役割を持つミニ寺院ネットワーク。河内・摂津・和泉・大和・山城に集中し、街道沿い拠点は“布教ハブ”として機能しました。

仏教は国を守るためのもの ➜ 行基の挑戦

国家仏教は“上からの祈祷”、行基は“下からの実践”。弾圧と許可を繰り返した末、740年に正式に“僧籍”を与えられます。これは民衆の支持を取り込むために朝廷が下した“事実上の和解”でした。

東大寺の大仏 × 250万人プロジェクト

聖武天皇は743年、相次ぐ災害と反乱を鎮めるため大仏造立を発願。行基は「銭より労力を」と全国を行脚して勧進し、延べ260万人 が工事に参加したと伝わります(当時の人口の約半数)。

行基の人気とは?

弾圧されてもなお千人規模の聴衆が説法に集まった背景には、

①社会事業で直接“助けられた経験” ②具体的な行動を伴う教え の二つがありました。

“行基図”――日本初の全国マップの謎

『行基図(ぎょうきず)』

巡礼路と寺社を鳥瞰図的に結んだ古式日本図。オリジナルは失われていますが、写本は中世〜江戸初期まで幅広く流通し、伊能忠敬以前の日本地図は多くがこの形式を踏襲しました。

行基本人作成かは議論がありますが、寺社ネットワークをマッピングした“交通×宗教”図としては革新的。

📍【補足:伊能忠敬と“行基図”のつながり】

江戸時代に日本で初めて本格的な測量地図を完成させた人物が、伊能忠敬(いのう ただたか/1745–1818)です。彼は17年かけて全国を歩き、正確な日本地図を作成しました。

ですが、その1000年前に“全国地図の原型”を作ったのが、行基なのです。

行基の地図は「行基図(ぎょうきず)」と呼ばれ、寺院や巡礼路などを中心に描かれた宗教×交通ネットワークの地図でした。正確な測量はされていなかったものの、日本列島を一望する視点を持ち、庶民にとっての“日本のかたち”を示した先駆け的存在でした。

この「行基図」は、後の時代に多く写し伝えられ、伊能忠敬が現れるまで、約1000年にわたり“日本地図の原型”として重宝されていたとされています。

🔍 行基は“空間をつなぐ視点”を持ち、

伊能忠敬は“空間を測る精度”を持った――

そんなふうに、日本の地図史はバトンを渡されていったのかもしれません。

名言に学ぶ“共感リーダーシップ”

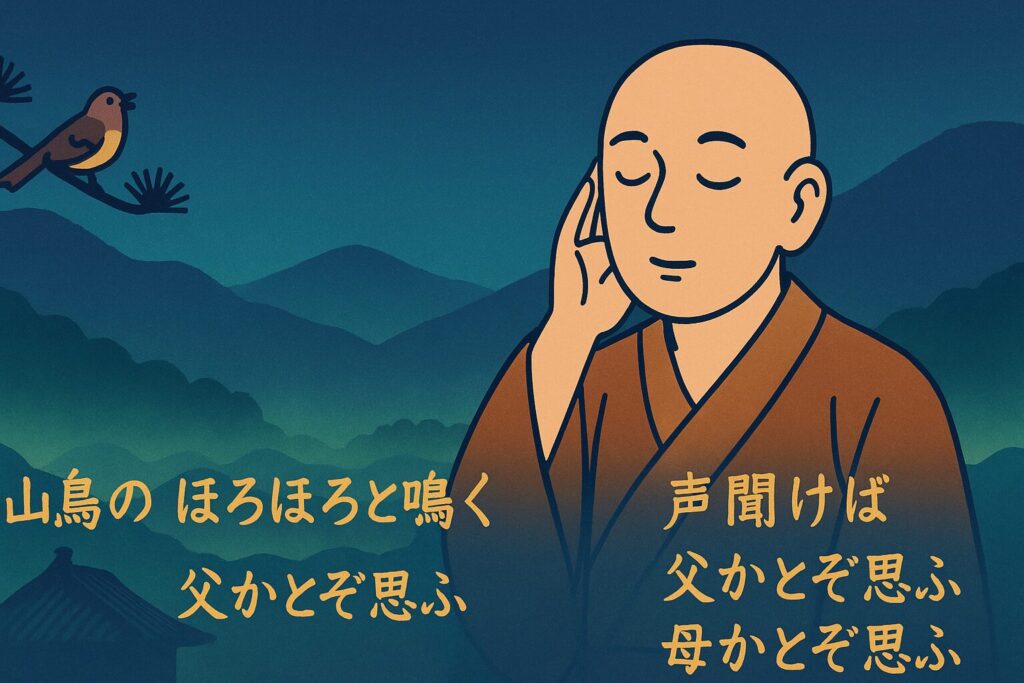

山鳥の ほろほろと鳴く 声聞けば

父かとぞ思ふ 母かとぞ思ふ

──行基(『玉葉和歌集』所収)

この和歌の背景と意味

この歌は、鎌倉時代に編纂された勅撰和歌集『玉葉和歌集(ぎょくようわかしゅう)』に収められたものです。

行基が詠んだと伝えられるこの歌は、「山鳥の鳴き声を聞いて、亡き両親を思い出し、心が温かく、切なくなる」という情景を静かに描いています。

一見すると、ただの追憶の歌のように思えるかもしれません。

しかし、これは行基の人生観・仏教観・リーダーとしての姿勢を凝縮した、非常に示唆に富む一首です。

なぜ、この言葉が“共感リーダーシップ”の教えとなるのか?

他者の苦しみを“自分のこと”のように感じ取る力

山鳥の声に、直接関係のない“亡き両親の声”を重ねて聞いてしまう感性。

これはまさに、行基が持っていた「他者への共感力」そのものです。

現代でいえば、目の前の子どもの泣き声に、自分の家族を重ねたり、

見知らぬ人の苦労話に「自分もそうだった」と感じてしまう心の働きです。

行基はこのような感受性をもって、当時見捨てられがちだった農民や旅人、病人や貧困層に深く寄り添いました。

ただの“情け”ではなく、「自分だったらどう感じるか」という視点を持ち続けていたからこそ、社会事業や布教に力が宿ったのです。

“声なき声”を聴くことの重要性

山鳥の「ほろほろ」という鳴き声は、小さく、もの悲しい響きを持っています。

それはまるで、社会の中で取り残された人々の声のようです。

行基は、そうした“小さな声”を拾い上げ、

橋や池を作り、寺を建て、布施屋で無料の宿を提供し、

国家が見過ごしていた“隙間”に手を差し伸べました。

この歌は、「目に見えない苦しみ」「耳を澄まさないと聞こえない声」こそが、人を動かすきっかけになるという教訓を、やさしく伝えているのです。

共感が信頼を生み、信頼が人を動かす

行基が、弾圧を受けてもなお何千人という民衆に支持されたのは、このような共感と行動が一致していたからです。

言葉だけの説法ではなく、

「この人は、私たちのことを本当にわかってくれている」と感じさせる行動こそが、信頼の源となり、

それがやがて260万人を動かすほどの“求心力”となったのです。

この歌からの学び:現代に応用する3つのヒント

✔️ ビジネスでの活用

顧客の声にならない不満や潜在ニーズを“察する力”こそ、共感型リーダーの本質です。

「ユーザーの小さなつぶやき」に注目し、改善につなげる習慣が求められます。

✔️ 生活・家庭での活用

SNSやチャットの文字の裏にある「感情」や「戸惑い」を汲み取り、

冷たくなく、思いやりのある返信を心がけるだけでも、大きな安心を与えることができます。

✔️ 地域・社会貢献での活用

“誰かが困っていそう”と思ったら、「大丈夫?」と一言声をかけてみる。

その小さな共感が、信頼とつながりの始まりになります。

行基の言葉として伝えるなら…

「山鳥の声に、亡き父母の声を重ねてしまう――

それは、他人の苦しみを自分のこととして感じる心があればこそ。

人は祈るだけではなく、心を動かされ、動くことで、他者を救うことができるのです。」

この和歌は、行基という人物が “感性”と“行動”を両立していた証です。

ただの宗教家ではなく、“共感の行動化”を体現したリーダーとして、今もなお多くの人に学びを与えてくれます。

行基式ソーシャルアクション:明日からの5ステップ

「信念はあっても、何をしたらいいかわからない」

そんな人のために、行基の活動を現代風に落とし込んだ“具体的な行動マニュアル”を紹介します。

【観察】身近な困りごとをメモする

通学路に段差が多く、子どもがつまずいている

隣人が買い物に行けず困っている

SNSで見かけた小さな支援要請

▶ 方法:

通勤・通学・買い物ルートを歩く時、意識して“困っている人”や“未対応の課題”を観察する

気になったことは、スマホのメモアプリに記録しておく(日時・場所・感じたこと)

▶ ポイント:

行基も“橋を造る前に、渡れず困る人”を見た。行動の原点は、共感ではなく“気づき”です。

【行動】小さく手伝う(銭より労力)

雨の日に、店の前で滑りそうなタイルに注意書きを置く

地域のごみ拾いに週1回だけ参加

友人のプロジェクトに1時間だけ手を貸す

▶ 方法:

「全部やろう」と思わず、“できる分だけ”やる

SNSで「これ手伝えるよ」とコメントしてみる

助けた相手の声にしっかり耳を傾ける(フィードバック)

▶ 行基の言葉:

「草一本・土一握りでもよい」

聖武天皇のこの勅願に対し、行基は「銭より、あなたの手を」と呼びかけました。

【言葉化】共感を言葉にする(=行基の和歌)

「こんなふうに困ってる人がいた。私も似た経験があった。」

「こういう言葉をもらって、元気になった」

▶ 方法:

SNSで共感の言葉を“発信”してみる

地域掲示板・LINEオープンチャット・noteなどで小さく発信する

日記に書くだけでもOK(言葉にすることで思考が整理されます)

▶ 行基のヒント:

山鳥の声に親の声を重ねた行基の和歌は、“誰かの感情”を自分に引き寄せて理解する力の象徴です。

【拠点化】ハブを作る(=49寺院のような場所をつくる)

カフェで毎週1回、誰でも参加できる小さな読書会を開催

オンラインで月1回「気づいたことを話し合う」Zoom会を作る

空いている時間に地域の公民館で子どもに勉強を教える

▶ 方法:

自分が「通いやすい・話しやすい」場を選ぶ

特別な活動でなくても、「この時間はここにいるよ」というだけでもOK

最初は1人、2人でも“継続”が信頼を生む

▶ 行基の戦略:

道の要所に寺(拠点)を置き、説法と福祉の両方を兼ねた“交流の場”を広げました。

【可視化】巻き込む仕組みを“見える化”する(=行基図)

支援の流れを図で見せる(Before/After)

何を必要としているか、一覧で共有する

地域活動の内容をマップやフライヤーでわかりやすくまとめる

▶ 方法:

GoogleスプレッドシートやCanvaで誰でも見られる一覧表を作る

活動記録をストーリー形式でInstagramにまとめる

拠点の場所や活動日程を地図に落とし込む

▶ 行基の知恵:

行基図は、物理的な“日本の姿”を描いただけでなく、人と人、寺と地域をつなぐ可視化のツールでした。

あなたへの問いかけ

行基の本質は、「心で感じたことを、そのまま“行動”に変えられる人」。

それは、

見えない人の痛みに気づくこと

言葉ではなく体を使うこと

信頼される場をコツコツつくること

地図のように“仕組み”として残すこと

すべて、特別な才能はいりません。

ただ「気づいたら、ちょっとやってみる」だけです。

📌あなたに問いかけます

今日、あなたが

気づいた「困ってること」は何ですか?

できる「小さな手助け」は何ですか?

誰かに「共感を伝える言葉」は浮かびましたか?

あなたの一歩が、誰かのきっかけになるかもしれません。

よくある質問(FAQ)

| Q | A |

|---|---|

| 行基は処罰されなかったの? | いいえ。布教禁止令に違反したため、幾度も朝廷に呼び出され、活動を制限されました。しかし民衆からの強い支持と、行基の社会事業の実績が無視できず、最終的に国家側が“公認”し、大僧正に任命されました。 |

| 行基図は本当に行基本人が描いたの? | 確実な証拠は残っていません。名前を冠してはいますが、後世の写本・伝承によるものとされています。ただし、行基の思想が“空間をつなぐ”視点で描かれた図として広がったことは確かです。 |

| 聖徳太子と同格に「日本仏教の祖」と呼ばれる理由は? | 聖徳太子が制度としての仏教を整備したのに対し、行基は“人々の暮らしの中”に仏教を根づかせた功績から、民間布教のパイオニアとして評価され「もう一人の仏教の祖」とも言われています。 |

行基について、より深く知りたい方のために、

信頼性が高く読みごたえのある書籍を3冊厳選しました。

歴史ファンはもちろん、社会課題やリーダーシップに関心のある方にもおすすめです。

書籍紹介

📘『行基〈人物叢書〉』

📗『民衆の導者 行基』

📙『行基と大仏建立』

本の特徴とおすすめ理由

📘『行基〈人物叢書〉』(著:多屋頼俊|吉川弘文館)

特徴:古代仏教史の第一人者による、最も信頼性の高い行基の学術伝記。史料に基づき、行基の生涯・宗教観・社会活動・朝廷との関係まで幅広く網羅。

おすすめ理由:大学・高校の歴史教材にも採用されることがあるほど、正確かつ中立的な記述が魅力です。はじめて本格的に行基を学びたい方に最適です。

📗『民衆の導者 行基』(著:多屋頼俊|吉川弘文館)

特徴:同じ著者による一般読者向けの行基入門書。仏教者としての行基ではなく、“民衆運動の指導者”としての側面に光を当てています。

おすすめ理由:専門用語が少なく、文章が平易で読みやすい一冊。現代のNPO活動や地域福祉に通じる視点で読めるため、社会貢献に興味がある人にも刺さる内容です。

📙『行基と大仏建立』(著:水藤真|法藏館)

特徴:奈良時代の仏教史と政治状況を背景に、行基と聖武天皇が関わった「東大寺大仏建立」を軸にした専門書。行基の“政治的影響力”にも言及。

おすすめ理由:大仏造立が「民衆の行動と信仰の力で成立した一大プロジェクト」だったことが詳述されています。大仏プロジェクトに特化して深掘りしたい方にはベストな一冊です。

行基という偉人からは

行基という一人の僧が遺したものは、寺や地図や大仏といった目に見える偉業だけではありません。

『信念に基づいた一歩が、やがて多くの人を動かし、社会のかたちすら変えていく』

という、普遍の真理を私たちに示してくれているのではないでしょうか。

誰かのために祈るだけでなく、心を動かされたその瞬間に、自らの手で“できること”を始める。

行基の歩みに学ぶべき本質とは、まさにその“祈りの実践化”にあったのではないでしょうか。

現代に生きる私たちもまた、小さな共感を行動に変え、一隅を照らす存在となることができるのです。

結びとして

行基という偉人の歩みは、歴史の中で静かに語り継がれてきました。

それは、力や名声によらず、ただひたすら人々のために生きた者の足跡です。

橋を架け、道を拓き、寺を建て、人の心に寄り添ったその姿は、

祈りと行動とを結びつける“共感のリーダーシップ”の原点とも言えるでしょう。

私たち一人ひとりにも、きっとできることがあるはずです。

大きな力ではなくても、信念をもって一歩を踏み出せば、それはやがて誰かを支える力となり、社会を動かす礎になるのです。

補足注意

本記事の内容は、筆者が個人で調べられる範囲で信頼できる史料・文献をもとに独自に調査・構成したものであり、すべてを網羅するものではありません。

行基の足跡とその精神には、今なお新たな発見の可能性が残されており、歴史研究の深化とともに、新たな理解が生まれることでしょう。

だからこそ、過去を知ることは、未来を照らす準備でもあるのです。

時を超えて、行基の静かな情熱が、あなたの今日という一日に小さな火を灯しますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント