たった一つの放置が、空気を変える。——『割れ窓理論』で読み解く、無秩序が連鎖する“心と行動”のメカニズム。

『割れ窓理論』とは?「小さな乱れが大きな犯罪を呼ぶ」のは本当?サクッと解説

朝、駅ナカの柱に小さな落書きがひとつ。翌週には“同じ場所”にシール、さらに数日後には空き缶まで——誰も片づけないまま、雰囲気だけが少しずつ荒れていく。あなたの周りでも、見覚えはありませんか?

3秒で分かる結論

小さな無秩序(割れた窓・落書き・放置ゴミ)を放置すると、

「ここは管理されていない」という合図になり、無秩序が連鎖しやすくなる——これが割れ窓理論です。

小学生にもスッキリわかる版

散らかった机を見ると、「まあ、置きっぱなしでもいいや」って気持ちになりやすいですよね。最初の“ちょっとした散らかり”が、次の散らかりを呼ぶんです。町でも同じで、直されない割れた窓や落書きは、「ここはだれも気にしてないよ」という合図になって、悪いことが増えやすくなるんです。

1|今回の現象とは?

よくある疑問を“キャッチフレーズ風”に

- 「なぜ、落書きは“同じ場所”に増えやすいの?」——割れ窓理論とは?

- 「どうして“最初の1個のゴミ”が次のゴミを呼ぶの?」——環境が出す合図とは?

- 「ほんの小さな乱れが、やがて“大きな問題”になるのはなぜ?」——連鎖のしかけとは?

あるある例(身近に感じるシーン)

- 公園のベンチ:1本の空き缶→翌週は3本→そのうち落書きまで。

- マンションの掲示板:はがれた告知を放置→勝手チラシが増殖。

- オフィスの流し台:コップ1つ置きっぱなし→カップ&タッパーが積み上がる。

- 学校の昇降口:1足の靴の置き間違い→翌日には列全体がバラバラ。

「この不思議な連鎖には名前があるんです。いっしょに確かめていきましょう。」

この記事を読むメリット

- “最初の乱れ”の正体がわかり、ムダなストレスを減らせます。

- 家・職場・地域で使える具体的な対処のコツが手に入ります。

- 原典(1982年)や主要研究まで押さえるので、思い込みに振り回されません。

2|疑問が浮かんだ物語

夕暮れの商店街。

店じまいの時間を告げるチャイムが鳴り、通りの灯りがぽつぽつとともり始めていました。

私は、通りの端にあるパン屋の前で足を止めます。

——シャッターの下のほう、小さなへこみが目に入りました。

「まあ、これくらいなら…」

そう思って、そのまま通り過ぎたあの日から、一週間。

へこみは傷に変わり、周りにはステッカー、そして誰かが描いた落書き。

風に揺れるシャッターの音が、どこか冷たく響きます。

足元には、空き缶が転がっていました。

「どうして、こんなことに…?」

胸の奥が、少しざわつきます。

ふと、心の中でつぶやきが重なりました。

「どうして、最初の小さな傷だけで、こんなに空気が変わるのですか。」

「私は、見て見ぬふりをしていませんか。‘誰かがやるはず’って思っていませんか。」

「このへこみは、もしかして**『ここは気にされていない』というサイン**になってしまっているのでしょうか。」

通りの人々は、みんな同じように足早に過ぎていきます。

誰も悪くないのに、誰も止めようとしない。

その“無言の流れ”に、私は立ちすくんでしまいました。

「もし今すぐひと手間かけたら、流れは止められるのでしょうか……それとも、もう遅いのでしょうか。」

夜風が吹いて、落書きの紙片が舞い上がります。

それを見上げながら、私は静かに息をつきました。

「答えがあるなら知りたい。

なぜ、乱れは乱れを呼ぶのか。ちゃんと理由を聞きたい。」

見慣れた通りが、少し違って見えました。

小さなへこみの向こうに、何かの“しくみ”が隠れている気がして、

私はその答えを探すように、もう一度ゆっくりと歩き出しました。

——この身近な謎のしくみ。

次のページで、その理由を確かめに行きましょう。

3|すぐに分かる結論

お答えします。

この現象には『割れ窓理論(Broken Windows Theory/ブロークン・ウィンドウズ・セオリー)』という名前があります。

割れた窓・落書き・放置ゴミなど“見てわかる小さな無秩序”を放置すると、「ここは管理されていない」という合図**になり、別の無秩序や違反が連鎖しやすくなる——という考え方です(提唱:Wilson & Kelling, 1982)。

かみくだき一言

最初の“1つの散らかり”が、次の散らかりの言い訳になる。つまり“乱れは乱れを呼ぶサイン”になりやすい、ということです。

この先でわかること(ここではサクッと要点だけ)

- なぜ小さな乱れが“合図”になるのか(人の心理・周囲への波及のしくみ)

- どこまで本当に効くのか(支持する研究と、慎重さを促す研究の両方)

- 家・職場・地域での活かし方と、やりすぎないための注意点

小さなひびのうちに手当てをすると、連鎖は止められるのか。

——ひびの理屈をもう少しだけのぞいてみませんか。気になった方は、この先の段落でいっしょに学びましょう。

クイックQ&A

Q1. 割れ窓理論は“本当に”効果がありますか?

A. 小さな無秩序の早期是正は、別種の違反の連鎖を抑える効果が実地実験で示されています。ただし重犯罪まで一直線に減るとは限らず、環境整備+地域の見守りを組み合わせるのが現実的です。

Q2. 「ゼロ・トレランス」とは同じですか?

A. 別物です。ゼロトレは一律で厳格な取締り、割れ窓の実践は環境改善や秩序の可視化を重視。過剰な取締りは副作用も指摘されるため、対話と合意が鍵です。

Q3. まず何から始めればいい?

A. “最初の放置物ゼロ”から。家なら机上5分リセット、職場は共有部の即日是正+写真記録、地域は落書き・ゴミの早期除去と明るさ・人の目の確保。

4|『割れ窓理論』とは?

定義(公式の出どころ)

1982年、James Q. Wilson(ジェームズ・Q・ウィルソン) と George L. Kelling(ジョージ・L・ケリング) が『The Atlantic(ジ・アトランティック:米誌)』で提唱。目に見える小さな無秩序(割れた窓・落書き・放置ゴミなど)を放置すると、「ここは管理されていない」という合図(あいず:シグナル)が広がり、軽微な違反 → さらに大きな違反 → 犯罪へと連鎖しやすい、と述べました。

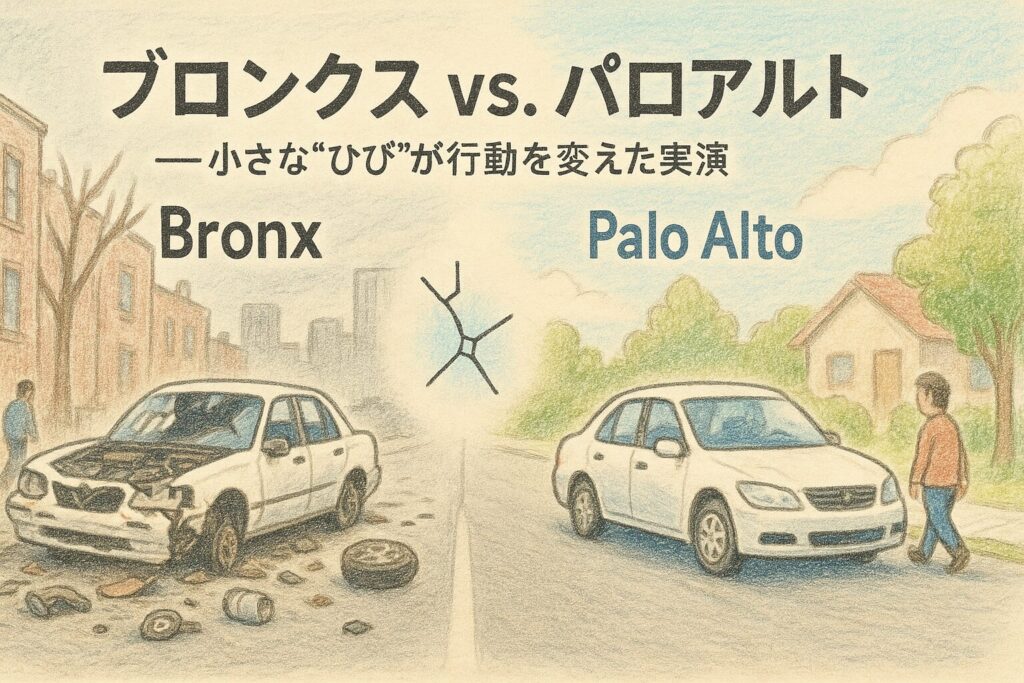

由来に関する有名なエピソード

心理学者 Philip Zimbardo(フィリップ・ジンバルドー、1969)の放置車両の観察(Bronx(ブロンクス) vs. Palo Alto(パロ・アルト))。放置や破損が次の破損を誘発しうるという示唆として、理論の前提知識としてしばしば紹介されます(のちに再解釈・批判もあり)。

ジンバルドーの「放置車両」ブロンクス vs. パロアルトが示した“対比

何をどう比べたのか(ブロンクス vs. パロアルト)

- 準備:ナンバープレートを外し、ボンネットを開けた“故障・放置”感の強い車を2台用意。

1台はニューヨーク・ブロンクス、もう1台はカリフォルニア・パロアルトに置いた。 - 観察:

- ブロンクス側:数分〜数時間のうちに初期の「持ち去り」が始まり、24時間以内に価値ある部品はほぼ剥ぎ取られ、その後は破壊が進行。初期の加害者は身なりの整った一般の家族だったという記述がある(“特別な犯罪者像”に限定されない点が示唆)。

- パロアルト側:1週間ほど無傷で放置。その後、ジンバルドー自身がハンマーでガラス等を破壊して“最初のひび”を作ると、通行人が続き、短時間で大きな破壊へ。

- 示唆(当時の解釈):

目に見える“無秩序のサイン(割れた窓・壊れた車)”は、**「ここは放置されている」というメッセージとなり、逸脱行動の心理的ハードルを下げ、模倣と連鎖を招く。この物語的実演は、1982年のウィルソン&ケリング「Broken Windows」**で広く知られることになる。

注意すべき限界・後年の批判

- 厳密な実験ではない:無作為割付・統制群・反復のない逸話的デモで、因果の強さを直接証明するものではない。ブロンクスとパロアルトは社会経済・治安・通行量等が大きく異なるため、環境差の寄与を切り分けられない。

- 記述の相違・再解釈:パロアルトの車は研究者の介入(最初の破壊)後に破壊が進んだ、という点が重要。またどこに置かれていたか(大学構内等)や、最初に加わったのは研究者や関係者だった可能性など、後年の指摘もある(要するに純粋な“通行人の自発”ではなかったかもしれない)。

その後の「より厳密な」検証

フィールド実験(2008, Science):オランダのKeizer・Lindenberg・Stegは、落書きの有無やゴミ散乱の有無を操作し、別種の規範違反(無銭駐輪の侵入・封鎖エリアへの進入・ポストの投棄)が統計的に増えることを6つの実験で示した。これは**“小さな無秩序が他の違反を誘発しうる”という行動メカニズム面の裏づけとして重要。ただし重大犯罪への直結**は本研究の射程外。

展開

実務面では Kelling & Coles(ケリング・アンド・コールズ、1996)『Fixing Broken Windows(フィクシング・ブロークン・ウィンドウズ)』 が、小さな乱れを素早く手当てする方針を体系化し、90年代のニューヨークの運用にも影響しました。

研究例(実地実験)

Keizer・Lindenberg・Steg(カイザー/リンデンベルフ/ステグ、2008, Science(サイエンス))は公共空間で落書き・散乱等の有無を操作し、別種の規範違反が増える“拡散効果(かくさんこうか)”を報告。**「無秩序が合図になり行動が連鎖する」**ことを実験的に示しました。

〔付録Q&A〕

Q1.「なぜ、落書きは“同じ場所”に増えやすいの?」

→ “ここは気にされていない”という合図が出て、記述的規範(きじゅつてき・きはん:まわりの行動を“普通”とみなす傾向)が働くため。同種・別種の違反が連鎖します。Science.org

Q2.「どうして“最初の1個のゴミ”が次のゴミを呼ぶの?」

→ 可視の無秩序が注意されにくさのシグナルになり、違反の心理的ハードルが下がるから。Science.org

Q3.「ほんの小さな乱れが“大きな問題”になるのはなぜ?」

→ 小さな乱れが環境シグナル → 人の行動 → 周囲の反応へと段階的に拡大するため。ただし**重大犯罪へ“必ず直結”**とまでは言えない点に注意。

5|なぜ注目されるのか?

NYの治安改善と議論

1990年代のニューヨークでは、秩序維持重視やデータ活用(CompStat(コンプスタット:統計・地図での犯罪管理手法))などの警察改革が犯罪減少に寄与した、とする分析が発表され注目を集めました(Kelling & Sousa, 2001)。

ただし、因果は単純ではない

Harcourt & Ludwig(ハーコート/ラドウィグ、2006, U. Chicago L. Rev.(ユニバーシティ・オブ・シカゴ・ロー・レビュー))はNYデータや5都市の社会実験を再検討し、「無秩序→犯罪」の単純な一次因果は支持されないと結論。Broken Windows の運用は場面依存であり、他要因(経済・人口動態など)も大きいと指摘します。

現在の落としどころ

場所の環境改善(空き地の手入れ・物理的修繕)は有効性が示されやすい一方、一律で攻撃的な取締り(いわゆるゼロトレ=ゼロ・トレランス)は副作用の懸念が大きい——という整理が近年の**レビュー(総説)でも強まっています。“環境整備+地域の見守り(コレクティブ・エフィカシー=地域の見守り力)”**を軸に、過度なゼロトレに頼らない方針が推奨されます。

6|実生活への応用例(家・職場・地域)

家/学校

“最初の放置物ゼロ”を合言葉に、帰宅後5分リセットで机上をクリア——起点を断つ。

職場

共有部の即日是正+可視化(掲示・ビフォー/アフター写真)で「手入れされているサイン」を更新。

地域

落書き・ゴミの早期除去、照明や回遊性(かいゆうせい:人が行き来しやすさ)を上げ人の目を増やす。住民×自治体×警察の見える協働で、“過度な一斉取締りに頼らない秩序維持”を。

効果的に使うための3ポイント

- スピード(無秩序は即日〜1週間で復旧)

- 一貫性(例外なしで戻す)

- 温度感(環境デザイン+対話中心。ホットスポット型/問題解決型を活用:特定地点重点・原因分析と対策) PMC

メリットとデメリット

- メリット:体感治安・満足度の向上、軽微違反の抑止。

- デメリット:過剰・不均衡な運用は摩擦や偏見のリスク(注意)。Verywell Mind(ベリウェル・マインド:心理学系メディア)

7|注意点・誤解しがちな点

- 誤解:「割れ窓を直せば必ず重犯罪も減る」→ データは一枚岩ではなく状況依存。ハリススクール

- 限界:貧困・失業・教育格差など根本要因を無視すると、持続的改善は難しい。

- バイアス:“見た目の無秩序=危険”という思い込みが偏見を強めがち。**環境整備+包摂(ほうせつ:排除せず包み込む姿勢)**をセットで。

- 補完視点:コレクティブ・エフィカシー(collective efficacy/コレクティブ・エフィカシー:地域の見守り力)の高さ自体が犯罪抑止と関連、という古典的知見。

8|おまけコラム

「悪い行為が多いです」という張り紙は、むしろ逆効果?

行動科学の実験では、「多くの人が◯◯しています」と**“悪い行動の多さ”を強調する掲示は、かえって違反を増やすことが示されています。アリゾナ州の化石の森国立公園では、「多くの来園者が化石木を持ち去っている」という記述的規範**(周りの人が実際どうしているか)を伝える掲示よりも、「化石木を持ち去らないでください」という命令的規範(何が正しいか)を伝える掲示の方が盗難が著しく少なかったのです(約7.9%→1.7%)。

ここが応用ポイント

- 「落書きが増えています」より、「ほとんどの人は落書きをしません」

- 「ゴミを捨てないで」より、「この場所を綺麗に保ってくれてありがとう」

同じ注意でも、**“望ましい行動が多数派”**だと伝える方が、次の行動を良い方向にそろえやすいのです(規範メッセージ研究の要点)。

9|まとめ・考察

要点の再掲

- 小さな無秩序はサインになる。放置は次の無秩序への“許可”に見えやすい。

- 実地実験でも、見える乱れが別種の違反を誘発しうることが示された。

- ただし、重犯罪まで“一直線”という単純因果は支持が割れる。環境整備+地域の見守りで現実的に運用する、が近年の落としどころ。

考察

- **修繕は物理だけでなく“物語の更新”です。直すことで「ここは大切にされている」という物語(合図)**が周囲に伝わり、次の行動を穏やかに変えます。

- **過度な一律取締りはNG。**環境デザインと住民の関与(コレクティブ・エフィカシー)を前に出し、対話と合意で“良いサイン”を積み重ねる運用が、副作用を避けつつ効果的です。

詳細FAQ

Q1. 割れ窓理論の“割れ窓”は比喩?実際の窓を直すだけでいいの?

A. 比喩です。**“見える小さな無秩序”**全般を指します。実際の修繕は大切ですが、ゴミ・落書き・掲示の乱れまで含め、総合的に整えるのがポイント。

Q2. 「見た目だけ直す」と本質的でないのでは?

A. **外観の整備は“合図の更新”**です。**コレクティブ・エフィカシー(地域の見守り力)**を育てる入口になり、根源要因(貧困・孤立)へのアプローチと両輪で機能します。

Q3. 子どもと一緒にできる対策は?

A. **“5分お片付け”**を家族イベント化/学校の美化デーへの参加/**地域清掃(greenbirdなど)に親子で参加。“やってみせる合図”**がいちばん効果的。

Q4. マンションで実践するなら?

A. 掲示板の更新頻度を一定に、放置物はルールに沿って早期対応。エントランスの明るさ・観葉植物・週1の軽清掃で“手入れされている合図”を作る。

Q5. 予算が少ない自治会でもできる?

A. 小さな重点箇所(駅から家までの1本道など)に絞り、落書き消去→ポスター→花台→照明を段階導入。記録写真で効果を可視化し、賛同者を増やす。

Q6. どのくらいのスピードで直すと良い?

A. 即日〜1週間が目安。初動が遅いほど、**“放置の合図”**が広がりやすくなります。

Q7. 職場の共有スペース、注意すると角が立つ…

A. 当番制+写真のビフォー/アフターで人ではなく景色に注目。**“みんなで守る景色”**という合図に変えると、感情の摩擦を減らせます。

Q8. 防犯カメラさえ増やせば解決?

A. 抑止力はありますが、カメラだけでは限界。明るさ・人通り・手入れなどCPTED(防犯環境設計)要素と併用を。

Q9. 過剰取締りの副作用は?

A. 不公平感・反発・スティグマのリスク。環境改善・説明責任・住民参加を基軸に、最小限の強制で運用するのが望ましい。

Q10. 成果をどう測ればいい?

A. 「発生件数」だけでなく、見た目(写真)・満足度(簡易アンケ)・利用者数(回遊性)の変化で多面的にチェック。

さらに学びたい人へ

ひと言結論:**“最初のひび”をすぐ直す。**それが連鎖を止める最短ルートです。

おすすめ書籍

全体におすすめ

『割れ窓理論による犯罪防止――コミュニティの安全をどう確保するか』

G.L.ケリング/C.M.コールズ 著、小宮信夫 監訳

特徴:割れ窓理論の実務的な適用を、米都市の具体事例とともに体系的に解説。日本語で原典系の議論を押さえたい人に最適。

おすすめ理由:理論の「原点に近い考え方+現場運用」の両輪を日本語で学べます。専門書ながら平易な記述で、自治体・地域の防犯担当にも実用的。

初学者・小学生の保護者や先生にもおすすめ

『デザインは犯罪を防ぐ――犯罪防止のための環境設計』

Barry Poyner 著、小出治 訳

特徴:写真・図版を交え、**CPTED(防犯環境設計)**の基本をやさしく説明。家庭・学校・通学路など、日常の空間で何を直すと安全になるかが具体的。

おすすめ理由:「何を直せば行動が変わる?」が直感的にわかる一冊。PTAや学校現場での読み合わせにも適しています。

初〜中級者向け(地図と“場所の見方”を鍛えたい人)

『見てすぐわかる犯罪地図 なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか』(青春新書インテリジェンス)

小宮信夫 著

特徴:地図と写真で“危険な景色”の読み取りを学べる実践派新書。**「人ではなく景色を見る」**という視点で、子ども・女性の防犯にも役立つ。

おすすめ理由:通学路・通勤動線の点検にすぐ使えるチェックリスト的内容。地域の見守り活動の教材にも向きます。

ビジネス応用・中級者向け

『「壊れ窓理論」の経営学 犯罪学が解き明かすビジネスの黄金律』

M・レヴィン 著、佐藤桂 訳

特徴:割れ窓理論を組織運営・サービス品質・ブランド管理に応用。小さな不具合を放置しない“品質の合図づくり”をビジネスの言葉で解く。

おすすめ理由:店舗・コールセンター・オペレーション改善に直結。「最初の小さな乱れ」を是正する仕組みづくりのヒントが多いです。

疑問が解決した物語

朝の光が通りを照らしていました。

あのパン屋の前。先週見たときの“へこみ”は、もう修理されて、銀色の塗料が陽にきらめいています。

私は立ち止まり、思わず笑みがこぼれました。

——そうか。

あの「小さな傷」は、ただの傷じゃなかった。

“ここは気にされていない”というサインになっていたんだ。

けれど、誰かが気づいて直した瞬間に、それは「大切にされている」サインへ変わる。

数日前、パン屋の店主が自分でシャッターを磨いているのを見かけました。

「見られてると思うと、やっぱりきれいにしたくなるね」と笑っていた。

通りがかりの人も「きれいになりましたね」と声をかけていた。

その小さな会話が、空気を少しずつ変えていたのです。

私も通りに落ちていた空き缶を拾ってみました。

たった数秒のことなのに、不思議と気分が明るくなりました。

誰かが動けば、次の誰かも動く。

あの日の“見て見ぬふり”が、“見て手を伸ばす”に変わった瞬間でした。

教訓

無秩序は合図。けれど、整える行動もまた合図です。

「ここは気にされている」と伝えるたった一手間が、空気を変える最初のスイッチになります。

今、通りには新しく植えられた花が揺れています。

落書きの跡も消え、子どもが絵を描いた掲示板が代わりに飾られていました。

静かな風の中で、私は思います。

「放置ではなく、手入れで伝える。

それが、割れ窓を直すということなんだ。」

そして読者であるあなたへ。

もし、あなたの周りに**“小さなひび”**が見えたら、どうしますか?

——見て通り過ぎるか、それとも、ひと手間かけて“気にしている”と伝えるか。

その選択が、次の空気を決めるのかもしれません。

文章の締めとして

夜が静かに降りてきました。

街の灯りの下で、シャッターもベンチも、昨日より少しだけ明るく見えます。

誰かが直した“ひび”は、ただの修繕ではなく、人の気づきとやさしさの跡。

そこには、「この場所を大切に思っている人がいる」という静かな証が残っています。

割れ窓理論は、数字や理屈だけの話ではありません。

それは、暮らしの中にある“心の反応”の連鎖を教えてくれる考え方です。

無秩序が伝わるように、整える気持ちも伝わっていく。

誰かの小さな行動が、見えないところで誰かの安心を育てている。

この通りも、私たちの心も、完璧ではありません。

でも、傷がついたら手を伸ばし、乱れたら整える。

それを繰り返していくうちに、場所も人も、少しずつ穏やかさを取り戻していくのだと思います。

だからこそ、あの小さなひび割れを見つけたとき、

——“まだ大丈夫”ではなく、**“ここから始めよう”**と感じられる自分でいたい。

明日、あなたが歩く道のどこかで、

小さな落書きを見つけたなら、どうぞ思い出してください。

ひと手間かけることは、世界を少しだけやさしくすること。

それが、この物語の結末であり、

このブログを読み終えたあなたへの、静かなバトンです。

注意補足

本記事は、著者が個人で調べられる範囲で、

信頼性の高い解説を複数照らし合わせて作成しましたが、

唯一の正解を断定するものではありません。

研究は継続中で、都市や時代、手法によって効果は変わり得ます。異なる立場の見方も大切にしてください。

🧭 本記事のスタンス

これは「読者が自分で興味を持ち、さらに調べるための入り口」です。

このブログで心に何かが“ひびいた”なら——どうぞ、その小さなひびをそのままにせず、

知の窓をもう少しだけ開いてみてください。

その先には、理論を超えた人と社会の物語が、静かに広がっています。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうかあなたの一枚の“窓”が、今日も割れずに、やさしく世界を映しますように。

コメント