おすすめが止まらない“なぜ”気づけば1時間…『うさぎの穴効果』とは?正体と抜け出し方

『うさぎの穴効果』とは?動画やSNSにハマる心理と抜け出すヒント

情報検索のつもりが…

「調べものをしていたはずなのに、気づいたら全然違う記事を読みふけっていた…。『なんで私はここに?』とタブの数を見て苦笑いした経験、ありませんか?」

疑問の生まれた物語

電車の帰り道。

「今日は疲れたから、5分だけ動画を見て休もう」そう思ってアプリを開きました。

最初の一本が面白くて、つい“おすすめ”をタップ。

次の動画、また次の動画と、気がつけば笑い声と驚きで画面に釘付けです。

ふと視線を上げると、乗り過ごした駅のアナウンスが聞こえてきました。

通知欄には未読のメッセージがずらり。

「なんで、こんなに止められないんだろう?」

——その“ナンデ?”こそが、今回の謎です。

読むメリット

時間の浪費を防ぎ、集中力・気分・睡眠を守るコツが手に入ります。

すぐに理解できる結論

お答えします

動画やSNSを見ていると、似た内容が次々と出てきて止められない——この“吸い込まれる感じ”を、ネットでは 『うさぎの穴(ラビットホール)』 と呼びます。もともとは『不思議の国のアリス』でアリスが うさぎの穴に落ちて別世界へ 行く場面が語源の比喩で、「気づけば深く入り込み、時間を忘れてのめりこむこと」を指します。専門用語としての厳密な心理学名ではなく、メディア・政策・UX研究で広く使われる比喩的表現 です。

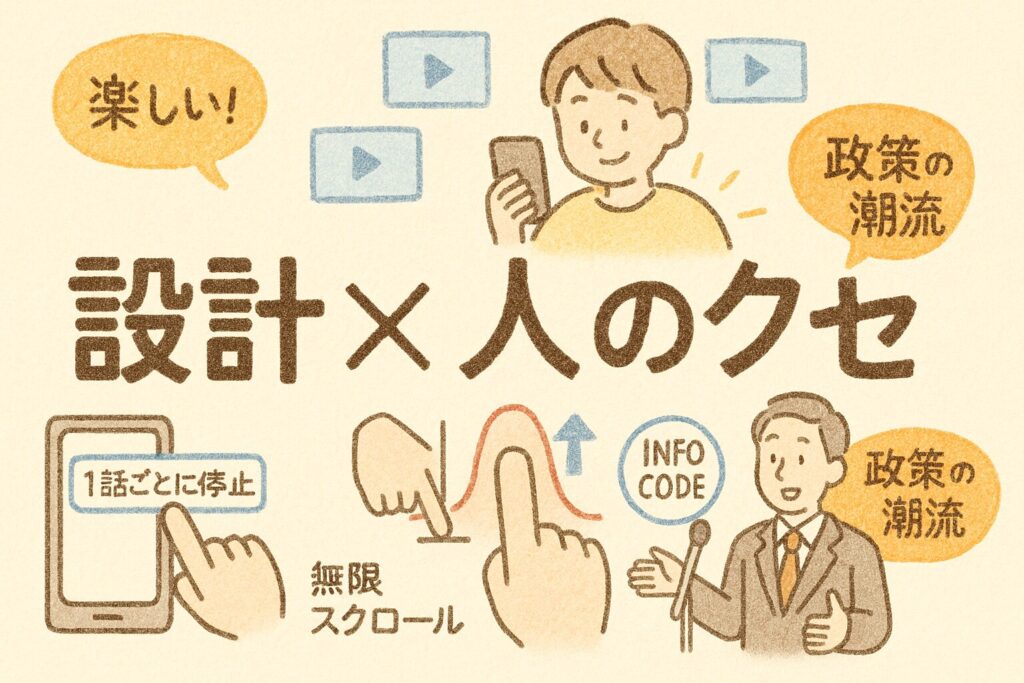

おすすめや自動再生・無限スクロールなどの 設計(UX) と、私たちの 「似たものを続けて見たくなる心のクセ」 が重なると、『うさぎの穴(rabbit hole)』 に落ちやすくなります。

研究では、自動再生を切ると視聴時間が有意に減る など、設計が行動に影響する実験結果が報告されています(Netflixの実験・大学研究)。一方で、「極端な政治動画へ誘導される“過激化の穴”」は大多数では確認が弱い とする研究もあり、過度に恐れるより “時間・情報の偏りに注意して賢く使う” のが実用的な解です。

どんな時に不思議?

・おすすめ動画が自動再生で続く

・無限スクロールで次が尽きない

・“似た話題”ばかりが並ぶタイムライン

——「もう1本だけ…」が「あと10本」に化けます。

さあ、「穴かな?罠かな?ラビットホールの真(ま)へ。」——先へ進み、本質をのぞいてみましょう。

『うさぎの穴(ラビットホール)効果』とは?

実務的な定義

オンラインで似た種類のコンテンツを連続消費し、やめ時が見えにくくなる現象を、便宜上「うさぎの穴(ラビットホール)効果(rabbit hole effect)」と呼びます。これは厳密な心理学の公式用語ではなく、比喩的な説明ラベルです。英語圏では「go down the rabbit hole(うさぎの穴に落ちる)」が没頭して時間を忘れるという意味で広く使われます。

語源・由来

ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』(1865年)第1章の題が Down the Rabbit Hole で、アリスが白ウサギを追って穴に落ち、常識が通じない世界へ迷い込むことから、「思いがけない深掘り」や「別世界へ吸い込まれる」比喩として広まりました。インターネット時代には検索や視聴で話題が横滑りし、時間が溶ける感覚を指す意味が一般化しています。

ルイス・キャロル(Lewis Carroll、本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン, 1832–1898)は、イギリスの作家・数学者・論理学者です。代表作『不思議の国のアリス』と続編『鏡の国のアリス』で知られ、独特の幻想的な物語とことば遊びによって、今も世界中で愛されています。彼はオックスフォード大学で数学を教えており、写真家としての活動も行っていました。理性とユーモアを融合させた作品は、子ども向けの童話でありながら、大人にとっても哲学的・風刺的な読み応えがあります。

提唱者について

「ラビットホール“効果”」という表現に特定の提唱者(人名)はいません。政策・計算社会科学・メディア研究・UX(ユーザー体験)の文脈で説明用ラベルとして使われてきたのが実情です。

学術的な位置づけ

研究関心は主に2系統に分かれます。

① 行動設計(UX)が視聴や滞在を長くするか:自動再生や無限スクロールが視聴時間を伸ばしうるかどうか。実験研究が増えてきました。

② 政治・社会的“過激化の穴”は本当に起きるか:YouTube等で極端な政治コンテンツへ誘導が一般的に起きるか。最新の大規模研究では、大多数に強い証拠は見つからないが、軽度のイデオロギー的狭まり(エコーチェンバー)は観測される、という報告が複数あります。

補足点

日本語では「うさぎの穴効果」「ラビットホール効果」の両方が使われます。正式学術語ではないため、記事では「うさぎの穴(ラビットホール)効果(rabbit hole effect)」と併記すると、読者に伝わりやすく誤解も防げます。

なぜ注目されるのか?

UX(設計)の意味と影響

UXとは、アプリやサイトの画面設計・動き・ルールなど、ユーザー体験を形づくる設計を指します。たとえば自動再生や無限スクロールは、選択の手間を減らし、連続消費を促す設計です。

自動再生を無効化すると、視聴行動が統計的に減ることを示す実験が報告されています(Netflixを対象に1日あたり平均−21分、セッション−17分など)。査読版・速報版ともに同趣旨の結果が公開されています。

無限スクロールは望まぬ長時間化や後悔感につながりやすいというHCI研究の示唆があります(学会論文・大学レポート)。

“過激化の穴”とは何か

“誰でも簡単に過激派になる仕組み”というより、もともとの嗜好や状況によっては偏りが強まるリスクがある、という nuanced(限定的で条件付き)な現象だということです。

「過激化の穴」という懸念

→ レコメンド(おすすめ機能)に従って動画を見続けると、政治的に極端なコンテンツに誘導されるのでは?という心配がある。

実際の研究結果はどうか

→ 大多数のユーザーが極端派へ導かれる「強い証拠」はあまり見つかっていない。

→ ただし「似たような傾向の動画が増えて、考えがやや狭まる」という現象は確認されている。

なぜ大げさに見えるのか

→ 実際には「レコメンドに引っ張られる」よりも「もともとの興味や外部からのリンクで自分から行く」ケースが多い。

→ さらにアルゴリズムも2019年ごろ以降で調整が入り、昔よりは抑えられている可能性がある。

それでも注意点はある

→ 特定の条件(例:右派ユーザー)では過激な方向に寄りやすいという研究もあり、一概には「安全」とは言い切れない。

過激化の穴は多くの人にとって大げさに言われがちだが、条件次第では偏りが強まるリスクもあるとされています。

社会・政策の視点

未成年の長時間視聴やリスクをめぐって、EUはDSA(デジタルサービス法)の下でMetaやTikTok等を正式調査・指針策定するなど、“ラビットホール効果”を含む設計リスクへの規制対応を進めています(2024〜2025年)。

この現象は世間でどう捉えられているか/活かし方

世間では「時間が溶ける危険」という注意喚起が中心ですが、学びや趣味の“深掘り”に活かす前向きな使い方も可能です。「自動→手動」「無限→有限」に切り替える小さな設計変更(例:自動再生オフ・“続きを見る”ボタン・再生リスト化)で、自分で“やめる自由”を取り戻しつつ、欲しい深掘りだけを得るという実践が勧められます。

実生活への応用例

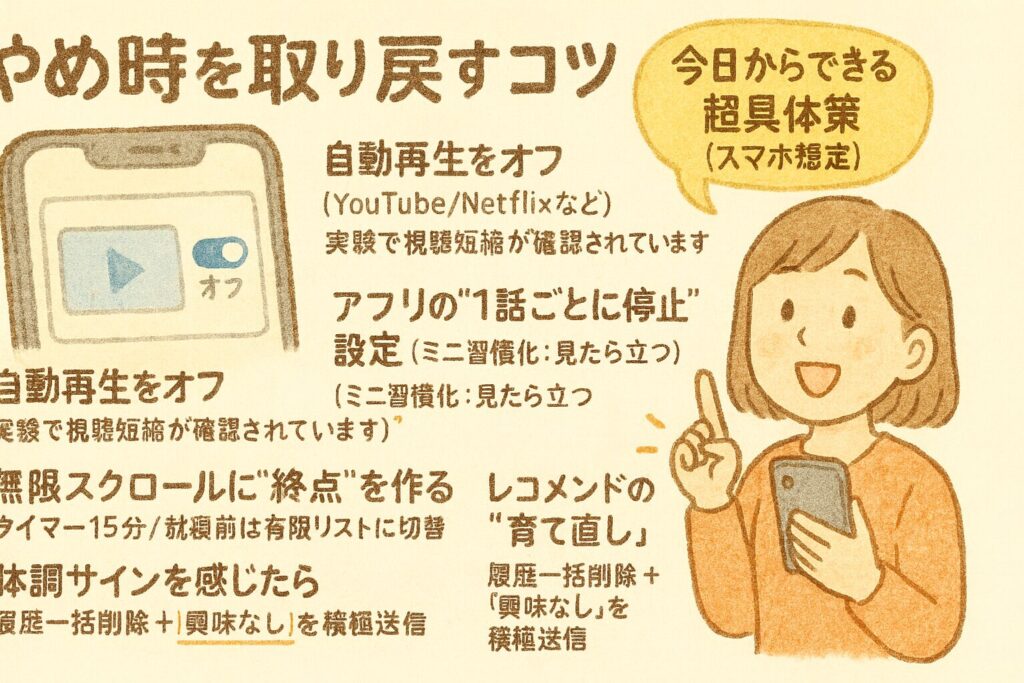

やめ時を取り戻すコツ

今日からできる超具体策(スマホ想定)

自動再生をオフ(YouTube/Netflixなど)。実験で視聴短縮が確認されています。

アプリの“1話ごとに停止”設定(ミニ習慣化:見たら立つ)。

無限スクロールに“終点”を作る:タイマー15分/就寝前はRSSやプレイリスト等「有限リスト」に切替。HCI研究の示唆に沿う方法です。

“似たもの連続視聴”を崩す:検索で別ジャンルを1本挟む(“挟み将棋”戦法)。

レコメンドの“育て直し”:履歴一括削除+「興味なし」を積極送信。

体調サイン(だるさ・睡眠不足)を感じたら視聴ではなく散歩へ。

気分・健康面の注意

“問題的なビンジ視聴”は うつ・不安・睡眠問題との関連 が報告されています(因果は複合的)。「やめたいのにやめられない」 が続くなら、生活リズムの見直しや専門家相談 を。

注意点や誤解されがちな点

用語の誤解:「心理学の正式名称」ではない

結論: “うさぎの穴(ラビットホール)効果(rabbit hole effect)” は、厳密な心理学の正式用語ではなく、比喩的な表現です。英語圏の慣用句 go down the rabbit hole(『アリス』由来)が、ネットでの“没入して時間が溶ける”状態の説明に広く使われています。

つまり、一般語としての“説明ラベル”。記事では 「うさぎの穴(ラビットホール)効果(rabbit hole effect)」 と併記すると、読者に誤解なく伝わります。

「SNSは誰でも過激化させる?」の誤解

結論:大多数の利用者が“過激化の穴”に落ちる強い証拠は乏しいという実証が複数あります。ただし、見える情報の幅がやや狭まる(軽度のエコーチェンバー化) 傾向は観測されています。

さらに、YouTube風の自然実験(約9,000人・PNAS 2025)では、短期的に推奨を偏らせても態度変化は検出困難という結論。長期・特定層の影響は別途検討余地があるものの、“万人が急に過激化”という単純図式は支持されません。

「原因はアルゴリズムだけ?」の誤解

結論:嗜好や外部流入(SNSや外部サイト、チャンネル購読)も大きい。実データ研究(PNAS 2021)は、極端・代替メディア動画への到達の多くが外部URL・検索・チャンネルページ由来で、“推奨だけが主因”とは言い切れないと示します。

2023年の追試でも、過激な推奨は“すでにその種の動画を見ている時”に発生しやすい、濃い視聴者ほど購読や外部リンク経由が多い と報告。需要(人側の選好)×供給(推奨) の相互作用として捉えるのが妥当です。

設計(UX)で“時間が延びる”点への注意

自動再生は、視聴を“自動→連続”にしやすい設計です。Netflixを用いた実験では、自動再生オフで「1日−21分」「セッション−17分」といった有意な短縮が確認されました(被験者76名)。手動の“ひと呼吸”が行動を変えることを示す重要な示唆です。

無限スクロールは、“終点”が見えにくい設計。HCIの文献では、滞在延長・自己制御の難化に結びつく“注意捕捉パターン”として議論されています。

重要:「設計=悪」ではありません。 便利さ(発見・連続再生)と引き換えに、“やめ時の見える化”が弱くなることがある——この設計上のトレードオフを理解して使い分けるのが、現実的な姿勢です。

間違いやすいポイント → 正しい対処法

(誤)『効果はアルゴリズム一択』

→ (正) 人の選好・習慣も大きい。“似たものを続けて選びやすい”心のクセ+設計の相乗効果で深まりやすくなります。別ジャンルを1本挟むなど、自分側の行動で流れを断つ工夫が有効です。

(誤)『誰でも過激化する』

→ (正) 短期の一括効果は限定的。ただし情報の幅が狭くなる・滞在が伸びる点は注意。意識的に“幅”を足す(別視点のチャンネルやメディアを登録)とバランスが戻ります。

(誤)『履歴を消せば全てリセット』

→ (正) 視聴履歴の一時停止・削除は推奨に影響しますが、購読・外部流入は別経路。履歴管理+自動再生オフ+“手動で選ぶ”を組み合わせましょう(YouTube/Netflixの公式手順あり)。

(誤)『無限スクロールは止められない』

→ (正) 設計フリクション(“もっと見る”ボタン化、タイマー、就寝前は有限リスト)で“終点”を作る。HCI文献でもフリクション導入は有効策として検討されています。

実装しやすい“効果的に使う”ポイント

“自動→手動”に置き換える

YouTubeで自動再生をオフ(動画プレイヤーのスイッチ/設定)。

Netflixで次話の自動再生をオフ(プロフィール設定)。

→ 根拠:自動再生オフで視聴の短縮効果。

“無限→有限”に変える

タイマー15分/プレイリスト視聴/RSSやブックマークで件数に上限を。注意捕捉パターンを中和できます。

“連続→分散”に崩す

別ジャンル1本挟む/ホームではなく検索から入る。選好×設計の“掛け算”を弱めます。

履歴の管理(必要に応じて)

視聴履歴の一時停止・削除で推奨を“薄める”。やり方は公式ヘルプが確実です。

「やめ時は、設計が決める?」

いいえ、決めるのはあなたです。自動再生をひとつ切る。無限スクロールにひと区切り置く。別ジャンルを一歩挟む。

それだけで、“落ちる側”から“選ぶ側”へ 立ち位置が変わります。

研究はこう言います。多くの人は“過激化の穴”には落ちにくい——でも、時間の穴は誰にでも口を開ける。だから、小さなフリクションを味方にしてください。今日の15分が、明日の集中力と睡眠を守ります。

おまけコラム

「設計 × 人のクセ」の掛け算

なぜ“似たもの”を続けて見たくなるのか

私たちは、直前に楽しかった体験ほど「次も楽しいはず」と期待しやすいクセがあります。マーケティング研究では、体験に関与する行為(コメントする・共有するなど)が楽しさの評価と“時間が飛ぶ感覚”を高め、継続行動を後押しすると示されています。つまり、アルゴリズムに頼らずとも記憶や期待が“連続消費”を強化します。

設計(UX)が“やめ時”を曖昧にする

自動再生は“次へ進む意思決定”をデフォルト化し、無限スクロールは終点の手がかりを消します。こうした設計は便利さの一方で、望まぬ長時間化を招きやすいとするHCIの知見が蓄積しています。最近の実験では、小さな「設計フリクション」(確認ダイアログ・停止点の可視化など)を入れるだけで惰性的スクロールを減らせる可能性が報告されています。

“設計を少し変えるだけで行動は変わる”は本当か

はい、実験的な裏づけが出ています。Netflixの自動再生をオフにした実験では、視聴時間やセッション長が有意に短縮。シカゴ大学やACM掲載論文を含む複数の発表が同趣旨の結果を報告しています。ワンタップの“ひと呼吸”が、やめ時の回復につながるのです。

“過激化の穴”の温度感(誇張?それとも現実?)

最新の大規模調査では、大多数の一般利用者が“極端派の穴”へ誘導される強い証拠は乏しいという結論が目立ちます。一方で、興味の幅が少し狭まる(軽度のバイアス)現象は観測されます。ここを正しく理解すると、“恐れすぎず、時間と偏りを設計で整える”という実務的な対処が見えてきます。

政策の潮流:未成年保護が最優先

EUはDSA(デジタルサービス法)に基づいて、未成年保護の観点からMetaやTikTok等への正式手続き・ガイドラインを進めています。“中毒性のある設計”や“推薦の透明性”などが焦点で、2025年7月には未成年保護のガイドラインも公表。設計面の安全性が国際的な規制テーマになっています。

結論(コラムの要)

設計を味方にし、クセを自覚する。

それだけで、ネットはもっと安全で快適になります。自動再生をオフにする、止まり木(タイマー/プレイリスト)を作る——小さな一手が、大きな自由を取り戻します。

まとめ・考察

要約

ラビットホールは“比喩”であり、正式な心理学用語ではありません。

自動再生・無限スクロールは時間を伸ばしやすい設計。フリクション導入で抑制できます。

“過激化の穴”の強い一般性は限定的。時間と情報の幅を自分で管理するのが実務的です。

考察

情報の自由は尊い価値です。だからこそ、「選ぶ自由」は「やめる自由」でもあるはずです。自動から手動へ、無限から有限へ——1クリックの間合いを取り戻すことは、自分の注意を自分に返す民主化だと考えます。

ラビットホールは悪者だけではありません。“自分で掘る穴”なら、学びのエンジンになります。プレイリストで有限化→テーマ深掘り→終了合図という儀式化ができれば、他者に掘られる穴ではなく、自分の目標に沿ったトンネルへと変わります。

体験の棚卸し

寝る前のスマホ習慣

「寝る前に“30分だけ”のつもりでSNSを開いたのに、気づけば2時間…。翌朝アラームが鳴ったときの重さといったら。『もう次は気をつけよう』と思うのに、また同じことを繰り返してしまう。」

——あるあるです。まずは自動再生オフ+15分タイマーから。“ひと呼吸”が戻るだけで、翌朝が変わります。

読者への問いかけ(行動のトリガー)

あなたなら、この“穴”をどう活かしますか?

学びの深掘りに使う? それとも時間を守る設計に切り替える?

今、自動再生のスイッチをひとつだけ変えてみませんか。

更に学びたい人へ

この記事で紹介した「ラビットホール効果」やネットとの付き合い方に関心を持った方へ、さらに理解を深められる学びのリソースを紹介します。

📚 おすすめ書籍

『スマホ脳』

著者:アンデシュ・ハンセン(精神科医)/翻訳:久山葉子

出版:新潮新書

特徴:世界的ベストセラー。スマホやSNSが脳や集中力にどう影響するかを医学的にわかりやすく解説。

おすすめ理由:初学者向けで読みやすく、「なぜ時間を奪われるのか」が科学的に理解できます。

『アルゴリズムが世界を支配する』

著者:クリストファー・スタイナー/翻訳:永峯涼

出版:講談社

特徴:金融・スポーツ・医療など幅広い分野でアルゴリズムが意思決定を左右している事例を紹介。

おすすめ理由:中級者向け。ネットの仕組みだけでなく、社会全体への影響を俯瞰して学びたい人に最適です。

『僕らはそれに抵抗できない 「依存症ビジネス」のつくられかた』

著者:アダム・オルター(ニューヨーク大学心理学教授)/翻訳:上原裕美子

出版:ダイヤモンド社

特徴:ゲーム、SNS、アプリのデザインが「やめられない仕組み」をどう生み出しているかを解説。

おすすめ理由:全体向け。心理学とビジネスの両面から「ラビットホール」を理解でき、生活に直結する洞察を得られます。

📍 縁の地を訪ねる

オックスフォード(イギリス)

『不思議の国のアリス』の著者ルイス・キャロルが在籍した地。

特にクライスト・チャーチ大学の庭園は、アリスが“うさぎの穴”に落ちるイメージの原点とされます。

実際に訪れると、比喩としてのラビットホール効果が文学から現代のネット社会へどう受け継がれたかを実感できます。

🧪 体験できる場所

TeamLab Planets TOKYO(豊洲)

没入型デジタルアート空間。

光や音に包まれる体験は、まさに現代の「吸い込まれるような感覚」をリアルに味わえます。

ネットのラビットホール効果を「身体で体感する」ことで、逆に自分を客観視するきっかけになります。

国立科学博物館(東京・上野)

日本最大級の科学博物館。常設展では人間の認知・行動、科学技術が社会に与える影響などを学べます。

企画展ではメディアやテクノロジー関連も扱われることがあり、「なぜ人は夢中になるのか」を科学的に探究できます。

このような「本」「縁の地」「体験できる場所」を通じて、知識を得るだけでなく、体験として「ラビットホール」を理解することができます。

読む・訪れる・体験する、この三方向から学びを深めることで、ネットとのより良い付き合い方を身につけられるはずです。

語問が解決した物語

同じように帰りの電車でアプリを開きました。

でも今度は、自動再生をオフにして、あらかじめ「この一本だけ」と決めて再生。

動画が終わると、画面は静かに止まりました。

「よし、今日はここまで」そう言ってスマホを閉じると、不思議と気分がすっきり。

あの時感じた“止められないナンデ?”の答えを知り、

仕組みを理解して付き合い方を工夫したことで、

自分で時間をコントロールできるようになったのです。

——もう、うさぎの穴に落ち続ける必要はありません。

ブログ記事の締めとして

気づけば時間が溶けていた――それが「うさぎの穴効果」です。

けれど、仕組みを知り、自分のクセを理解し、少し工夫すれば「無駄に奪われる穴」ではなく「学びや楽しみを深める穴」に変えることもできます。

次に動画やSNSを開いたとき、あなたはどちらの穴を選びますか?

どうかあなたの毎日が、無意識に落ちる「うさぎの穴」ではなく、自ら選んで飛び込める“豊かな学びの穴”になりますように。

注意補足

本記事は筆者が個人で調べられる範囲で確認できる一次・信頼できる二次情報をもとに作成しています。しかし他の見方もあり、今後の研究で更新される可能性があります。最新情報のご確認と、複数視点の参照をおすすめします。

もしこの記事で少しでも興味が芽生えたなら、その好奇心のままに「自分で選ぶうさぎの穴」へと進んでみてください。

そこには、より深い文献や資料という新しい世界が待っています。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント