『チンダル現象』とは?森で見える光の筋の仕組みと日常への活かし方

神秘の光の筋の正体と、日常に潜む「見える光」の仕組み

朝、森の中でふと立ち止まった瞬間。

木々の間から差し込む光が、まるで透明な糸かのように静かに漂っている。

それはまるで、自然が織りなす光のアートでした。

この幻想的な光景。実は、ただの“偶然”ではありません。

その正体は『チンダル現象』と呼ばれる、れっきとした物理現象なのです。

『チンダル現象』とは?──

神秘の“光の筋”の正体と、日常に潜む“見える光”の科学

―胸が高鳴る一瞬を切り取って

朝もやの漂う森の小径。

木々の隙間から差し込む光がまるで透明な糸 かのように宙を漂い、あなたの足を止めます。

「これは魔法? それとも科学?」──そんな疑問こそ、探索の始まりです。

本記事では 30秒でざっくり理解 → 読み進めるほどに深く腑に落ちる 構成でお届けします。

読み終えるころには、次に“光の筋”を見つけた瞬間、友人に語りたくてうずうずしているはずです。

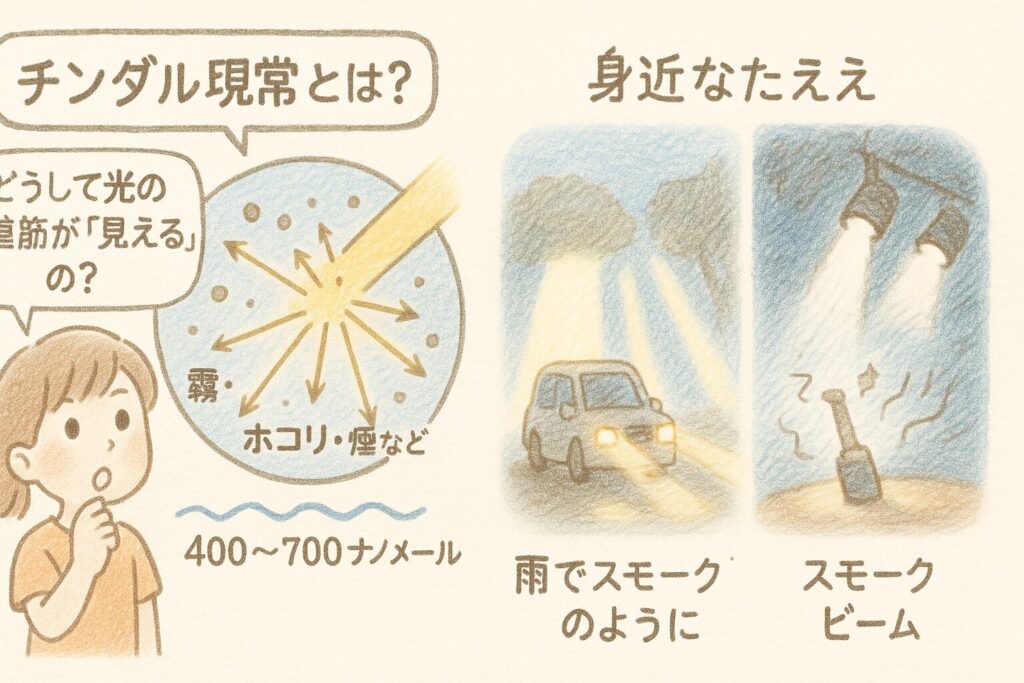

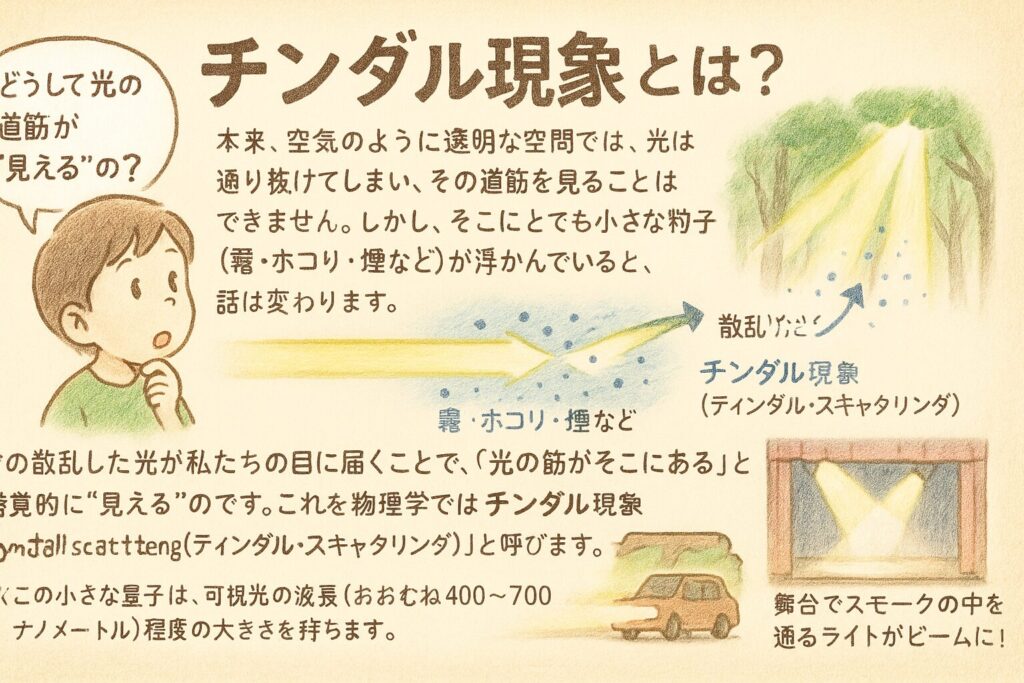

チンダル現象とは?

「どうして光の道筋が“見える”の?」

本来、空気のように透明な空間では、光は通り抜けてしまい、その道筋を見ることはできません。

しかし、そこにとても小さな粒子(霧・ホコリ・煙など)が浮かんでいると、話は変わります。

※この小さな粒子は、可視光の波長(おおむね400〜700ナノメートル)

と近い大きさを持つため、光が当たると進行方向以外にも散乱して飛び散ります。

その散乱した光が私たちの目に届くことで、「光の筋がそこにある」と錯覚的に“見える”のです。

これを物理学では チンダル現象「Tyndall scattering(ティンダル・スキャタリング)」 と呼びます。

※人の目で見える光の色の波の長さのことを表しています。

この波の長さはとても小さく、だいたい400ナノメートルから700ナノメートルくらいの間にあります。

青い光は波が短くて400ナノメートルくらい、赤い光は波が長くて700ナノメートルくらいになります。

ちょうど虹の色が並んでいるように、短い波から長い波までいろいろな色の光があるのです。

ちなみにナノメートルという単位はとても小さく、1ミリメートルの100万分の1ほどの長さになります。

「とても小さな世界の単位なんだな」と覚えておくと良いですね。

【身近なたとえ】

朝もやの中で、車のヘッドライトが光の柱のように浮かんで見える。

舞台でスモークの中を通るライトがビーム状に見える。

どちらもチンダル現象のわかりやすい例です。

ジョン・ティンダルとは?(人物と業績)

チンダル現象の名の由来となった ジョン・ティンダル(John Tyndall) は、アイルランド生まれの物理学者(1820–1893)です。

彼はイギリスのロンドン王立研究所(Royal Institution of Great Britain)の教授を務め、当時の大気現象や光の性質に強い関心を寄せていました。

1869年、ティンダルは霧の充満したガラス管に光を通す実験を行い、

「霧の粒子が光を散乱して、光路をはっきり見えるようにしている」

という原理を詳細に説明しました。

この研究成果により、彼の名を冠して Tyndall scattering(チンダル散乱) と呼ばれるようになったのです。

ティンダルはこの他にも、大気中の二酸化炭素が赤外線を吸収して熱をとどめる仕組み(いわゆる温室効果の基礎研究)を明らかにした功績など、光や大気に関する幅広い研究を残した優れた科学者です。

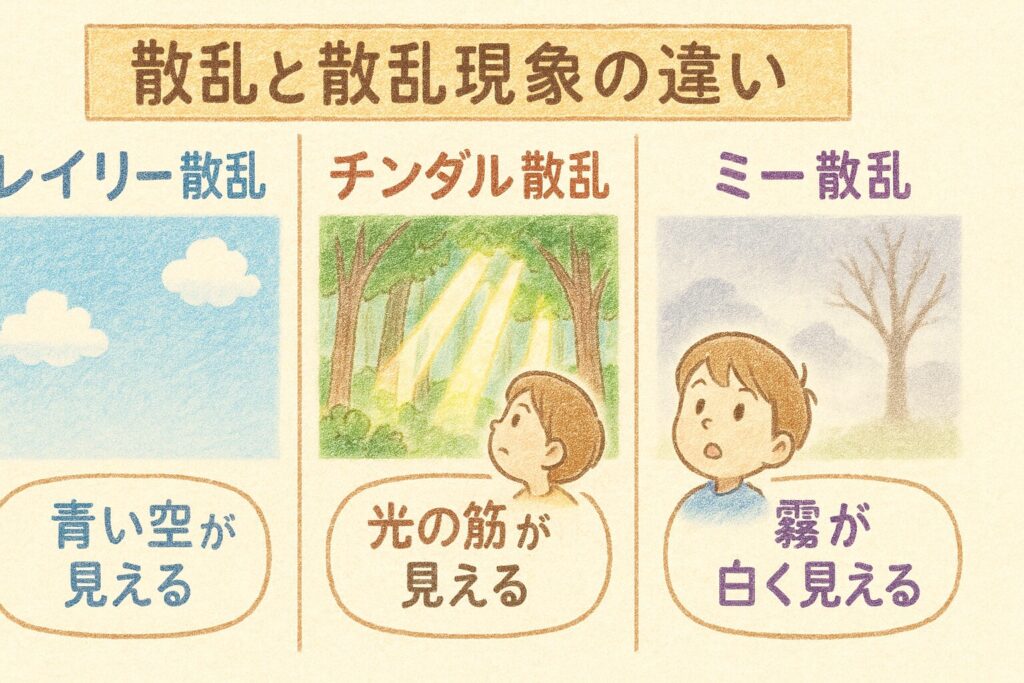

他の現象について

「散乱(scattering)」というのは 光や音などの波が、

物質の粒子にぶつかっていろいろな方向に広がる物理的なしくみそのもの を指しています。

その散乱が実際に起きて、私たちの目に“見える”現象として現れたときには

「散乱現象」と表現することが多いです。

光がものに当たって散らばる現象には、

チンダル・レイリー・ミー散乱の大きく分けて3つの種類があります。

それぞれ、粒の大きさによって見え方が変わるのです。

チンダル散乱

光の波の長さと同じくらいの大きさの小さな粒(霧・ホコリ・ミルクの脂肪の粒など)に光が当たることで、

進む方向とは違う向きにも光が散らばり、その光が目に届いて「光の筋」が見える現象です。

たとえば霧の中の車のライトや、舞台のスモークの中のスポットライトなどがわかりやすい例です。

レイリー散乱

光の波の長さよりもずっと小さな粒(空気の分子など)に光が当たったときに起きます。

このときは青い光ほど散らばりやすいので、空が青く見えたり、夕日が赤く見えたりする理由になります。

空の色の変化を生む、とても身近で大切な現象です。

ミー散乱

光の波の長さより大きな粒(雨粒・霧など)に光が当たったときに起こる散乱のことです。

この場合は、色による散らばり方の違いがあまりないため、

白くぼんやりとした光のかたまりに見えるのが特徴です。

たとえば濃い霧の中で前が真っ白にかすむのは、ミー散乱のはたらきです。

このように、

「粒の大きさと光の波の長さの関係」で散乱の種類が変わり、

その結果、わたしたちが見る光の色や形も変わるのだと覚えておくと良いですね。

チンダル現象とは、

「本来は見えないはずの光の通り道を、微粒子の散乱によって浮かび上がらせる」

──まさに自然がつくりだす、ちょっとした魔法のような物理現象です

次に森やステージで光の筋を見つけたときは、ぜひティンダル博士の研究に思いをはせてみてください。

なぜ注目されるのか?

大気・水質モニタリングの切り札

わたしたちの暮らしに欠かせない「空気」や「水」の安全を守る技術として、チンダル散乱はとても大切な役割を果たしています。

例えばネフェロメータやタービドメータといった測定器では、

大気や水中の小さな粒子(PM2.5や濁度成分)がどれくらい光を散乱させるかを数値化し、汚染の度合いを見える化しています。

身近な例

・黄砂やPM2.5のニュースで「濃度○μg/m³」と出る数値

・水道局で水の濁りを測る「濁度計」

こうした数値は、チンダル現象を利用して初めて正確に把握できるのです。

「目に見えないものを見える化する」技術が、安心な暮らしを支えています。

舞台・映像演出での魔法のような効果

あなたがライブ会場で目にする“光の壁”や“ビーム状のスポットライト”も、チンダル散乱の力です。

ステージ上で使われるスモークマシン(煙を発生させる装置)が細かい粒子を空気中に散布し、

そこにレーザーや照明の光が当たると、その粒子が光を散乱させて、まるで光の道が宙に浮かんだかのように見せるのです。

この演出は、空間に奥行きとドラマチックさを与える魔法のような仕掛け。

言い換えるなら、チンダル現象は「空間デザインの秘密兵器」ともいえます。

動物の“青い目”のひみつ

青い目をした人や犬・猫を見たことはありませんか?

実はあの「青さ」も、チンダル散乱と深い関わりがあります。

人や動物の青い虹彩は、実際には青い色素を持っているわけではありません。

虹彩の中の微細な繊維構造(ストローマ)が光のうち青い波長をより強く散乱することで、青く見えているのです。

例 青い瞳の人

シベリアンハスキーなど青目の犬

「青い目は青い色のインクのように染まっている」というイメージは間違いで、

光の散乱という物理現象の芸術なのです。

教育の場でも大活躍

理科室でのレーザー実験や霧の中に光を通す授業など、

学校教育の現場でもチンダル散乱は欠かせません。

「光は本当は目に見えないのに、条件がそろうと光路が浮かび上がる」という体験は、

子どもたちにとって目を見張る感動の瞬間になります。

たとえば理科の自由研究で

ミルク入りの水にレーザーを当てて観察

部屋にお香の煙を焚いて懐中電灯を当ててみる

といった簡単な実験でも十分に再現可能です。

研究の最前線

近年は、より微細なナノ粒子の散乱特性を応用したバイオセンシング技術や

光学材料の開発が進んでいます。

医療の現場でがんのマーカーを検出したり、ナノ粒子を用いた超高感度センサーを作ったりといった最先端分野でも、

チンダル現象の応用が期待されています。

実生活への応用例

いますぐ体験できる!レーザーポインター実験

──ぜひおうちで試してみてください。

【準備物】

コップ1杯の水

牛乳 小さじ1

赤色レーザーポインター(1 mW程度、安全ゴーグルがあると安心)

【手順】

コップの水に牛乳を小さじ1ほど溶かします(うっすら白く濁る程度)

部屋を暗くして、レーザーポインターを水平方向に照射

光の道筋がはっきり浮かび上がる!

これは牛乳に含まれる脂肪球(直径約500 nm)が散乱体となり、チンダル現象を再現する実験です。

ポイントは、濃度が濃すぎると光が弱くなるので、少量で十分ということ。

自由研究にも人気の高いテーマです。

フォトグラファー必見!“神々しい一枚”を撮るコツ

写真好きにはたまらない活用法がこちら。

あの「天使のはしご」のような神秘的な光の筋をカメラで撮るなら、

時間:日の出直後、または夕方

場所:湿度が高く、木漏れ日が期待できる林道

設定:逆光+やや暗めに露出補正

が鉄板の条件です。

さらに市販のスモークスプレーを少量散布すると、

人工的に粒子を増やせて確実に光の道を演出できます。

まるで映画のワンシーンのような写真が撮れるので、

試してみてはいかがでしょうか。

ビジネス・防災の現場での活用

光の散乱は、日常を支える安全技術にも活かされています。

たとえばレーザー式煙探知機は、火災発生時に煙が出ると、その微粒子によって散乱する光を検知して警報を鳴らす仕組みです。

また、クリーンルームでは浮遊粒子の存在を可視化して汚染源を調査する際にも

チンダル現象が応用されています。

「空気中のゴミを見える化する」というこの技術があるからこそ、

半導体工場や医療機器の製造現場で高い清浄度が守られているのです。

このように、チンダル現象は

科学的計測

芸術的演出

教育

防災・安全

と、実はあらゆる場所で人間の暮らしを支える大切な技術でした。

「光の筋が見える」という一見シンプルな現象の奥に、

人の命を守る知恵や、感動を生むヒントが詰まっている──

そう思うと、もっと深く知りたくなりますね。

よくある誤解と注意点

「光が固まって柱になっている」って本当?

よく「光の柱がそこに立っている」と表現されますが、

物理的に光はあくまで直進する波(または粒子)です。

柱のように“固まる”わけではありません。

実際には、光が進む途中で微粒子にぶつかり、その散乱光が

側面方向に届くことで、筋のように見えるだけなのです。

つまり「目に見える光の柱」は、あくまで散乱光の集合というわけです。

例:木漏れ日が差し込む林の中

コンサートのスモーク演出

→どちらも空中に漂う微粒子が光の筋を“可視化”しています。

「どこでも見えるもの?」という勘違い

光の筋は、微粒子(霧・煙・ホコリなど)と光源の角度が揃わないと見えません。

空気がきれいすぎる場所では粒子が少なく、散乱が起こらないため、

光の筋も現れないのです。

例:乾燥したカラッとした日 → 光の筋はほぼ見えない

湿度の高い朝もやの日 → 光の筋がくっきり出現

この違いを意識すると、

「今日はチャンスだ!」と光の筋を探す楽しみが増えますよ。

「レーザー実験は安全?」の落とし穴

レーザーポインターを使ったチンダル実験は家庭でも人気ですが、

出力が強いものは網膜に深刻なダメージを与える危険があります。

特に波長が可視光に近く、出力1mWを超えるようなクラスでは

目を傷める事故も報告されています。

安全に実験するなら

低出力(1mW以下)

安全ゴーグル着用

子どもは必ず大人と一緒に

を必ず守りましょう。

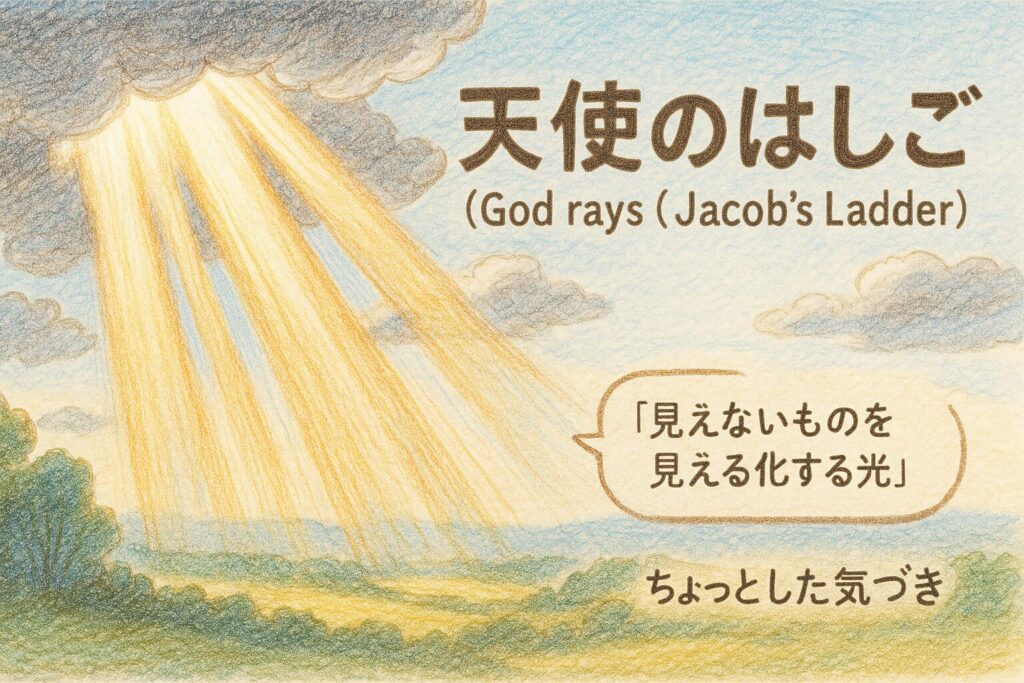

「天使のはしごは別物」なの?

「天使のはしご」とは、雲の切れ間から降り注ぐ光の筋のこと。

これも雲粒や大気中のエアロゾルによって散乱するチンダル現象の一種です。

ただ、放射状に広がって見えるのは

実際に光が広がっているわけではなく、

遠近法による錯覚(パースペクティブ)の影響なんです。

例:夕方の積乱雲の隙間から射し込む太陽光

→見た目は放射状に広がっても、実際には平行光線です。

この錯覚まで含めて、自然がつくる「美しいトリック」といえるでしょう。

関連現象との比較──レイリー散乱・ミー散乱

光が散乱する仕組みには、チンダル現象以外にも

レイリー散乱やミー散乱といった似た原理があります。

ここで今一度まとめておきましょう。

| 散乱名 | 粒子サイズ | 波長依存性 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| レイリー散乱 | 波長よりずっと小さい(≪ λ) | 青系の光を強く散乱(∝ 1/λ⁴) | 空が青い、夕焼けが赤い |

| チンダル散乱 | 波長とほぼ同じ(≈ λ) | 青系や白色光を散乱 | 木漏れ日の光芒、ミルク+レーザー |

| ミー散乱 | 波長より大きい(≫ λ) | 色にあまり依存しない | 濃霧が白く見える、白い雲 |

それぞれの“見え方”の違いもイメージで

レイリー散乱は空気中の分子レベルの粒子によって起こり、

青い空や夕焼けを生むおなじみの現象です。

チンダル散乱は霧やホコリのような粒子サイズが光の波長と近いため、

光の筋をはっきり可視化します。

ミー散乱は水滴や霧のように粒子が大きい場合で、

ほとんど色の差がなく白く見えるのが特徴。

レイリー散乱:青空

チンダル散乱:舞台のスモーク

ミー散乱:濃い霧で前が真っ白

と覚えておくと、混乱しにくいです。

「光の道筋がどう見えるかは、粒子サイズの違いが決め手!」

日常で何気なく見ている景色の色や輝きも、

実は粒子の大きさ・密度・光源の角度によって変わるという

とても面白い世界なのです。

次に空を見上げたり、舞台で光の柱を見かけたとき、

「これはどの散乱だろう?」と少し考えてみると

ぐっと世界が広がって感じられますよ。

もっと学びたい人へ ―

書籍・キット紹介

『光と色の科学がわかる本』

『ジョン・ティンダル 伝記』

レーザー実験キット 安全ゴーグル付き

特徴とおすすめ理由

『光と色の科学がわかる本』

著者:滝川 洋二(たきがわ ようじ)

出版社:講談社ブルーバックス

光の散乱・屈折・干渉など、「光のふしぎ」を高校物理の基礎レベルから

やさしく学べる人気の入門書です。

難解になりがちな光の物理を、実例やイラストを交えて

直感的に理解できる構成になっており、

「光の道筋がどうして見えるのか」を納得したい読者にぴったりです。

自由研究の参考資料としてもおすすめできる一冊です。

『ジョン・ティンダル 伝記』

著者:Roland Jackson

出版社:Oxford University Press

19世紀の偉大な物理学者ジョン・ティンダルの人物像を、

科学史の視点から詳細に描いた評伝です。

ティンダルが成し遂げた大気現象の解明や

温室効果の基礎研究など多方面にわたる功績を紹介しつつ、

当時のヨーロッパ科学界の様子も興味深く読めます。

研究者の情熱や思考に触れたい方にこそおすすめです。

レーザー実験キット(安全ゴーグル付き)

製造元・発売元例:アーテック株式会社 ほか

自由研究や家庭学習用に設計された実験キットで、

赤色レーザーポインター(低出力)、

安全ゴーグル、そして光の散乱を確認するための微粒子粉末などが

最初から揃っているのが大きな特徴です。

説明書も付属しており、物理に不慣れでも

親子で楽しみながら安全にチンダル現象を体験できます。

夏休みの自由研究としても定番で人気です。

光の世界を深めたい人は

理論をやさしく学べる解説書

科学者の熱い歴史を学べる伝記

実際に体験して確かめる実験キット

を組み合わせることで、一歩進んだ理解ができます。

「光の不思議」を自分の目で確かめる体験は、

大人でもワクワクするほどの感動をくれるはずです。

🌟 おまけコラム

チンダル現象と“神話”の不思議なつながり

木漏れ日の中に差し込む光の筋や、雲の切れ間から伸びる「天使のはしご」。

こうしたチンダル現象を、人は古来から神聖で特別なものとして受け止めてきました。

たとえばヨーロッパでは

「ヤコブの梯子(Jacob’s Ladder)」

「神の光(God rays)」

と呼ばれ、神が地上に降りるときの通り道だと伝えられてきたそうです。

また日本でも

朝もやの中に光の柱が立つと「神様が通った道」

夕暮れの光芒を「天の御柱」

といった表現が残っています。

チンダル現象と「天使のはしご」のつながり

雲の切れ間から地上へ向かって光の柱が伸びる「天使のはしご」。

これは英語では

God rays(ゴッド・レイズ)

や

Jacob’s Ladder(ジェイコブズ・ラダー)

とも呼ばれます。

実はこの美しい光景も、

大気中の水滴やエアロゾル粒子によって光が散乱して道筋が可視化される、

まさにチンダル現象の一種なのです。

遠くから見たときに放射状に広がるように感じるのは、

平行光線がパースペクティブ(遠近法)の影響で広がって見える視覚的な錯覚。

科学的に仕組みを知っていても、

その幻想的な美しさには心を打たれる人が多いのも納得ですね。

科学的にはチンダル現象の説明がつきますが、

「見えないものを見える化する光」

という神秘性が、人の心に深く響いたのかもしれませんね。

ちょっとした気づき

科学が進んでも、昔の人の感じた畏敬の念には

どこか共感できる気がしませんか?

✨ 締めのメッセージ

光は、本来目に見えないはずの道筋を、

小さな粒子たちの力を借りてそっと浮かび上がらせます。

それがチンダル現象の不思議であり、

私たちに自然の美しさや科学の奥深さを気づかせてくれる瞬間です。

次に木漏れ日や光の筋を見つけたときには、

「これはどんな粒子がつくりだしているんだろう?」

と少し立ち止まってみてください。

きっと、世界の見え方がひとつ変わるはずです。

さあ、あなたは次にどこで“光の筋”を探しますか?

補足と免責

本記事は 2025 年6 月時点で筆者が独自に個人で調べられる範囲で入手可能な論文・専門サイト・実験データをもとに、整理・執筆したものです。

物理学および光学の研究は日進月歩であり、今後の新知見により説明が更新される可能性があります。他の解釈や説も存在することをご承知ください。

ぜひ引き続き探究の“光”を絶やさず、チンダル現象のように広がる興味を楽しんでくださいね。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント