“なんか好き”のモヤモヤを、物語と心理学でそっと言葉にします。

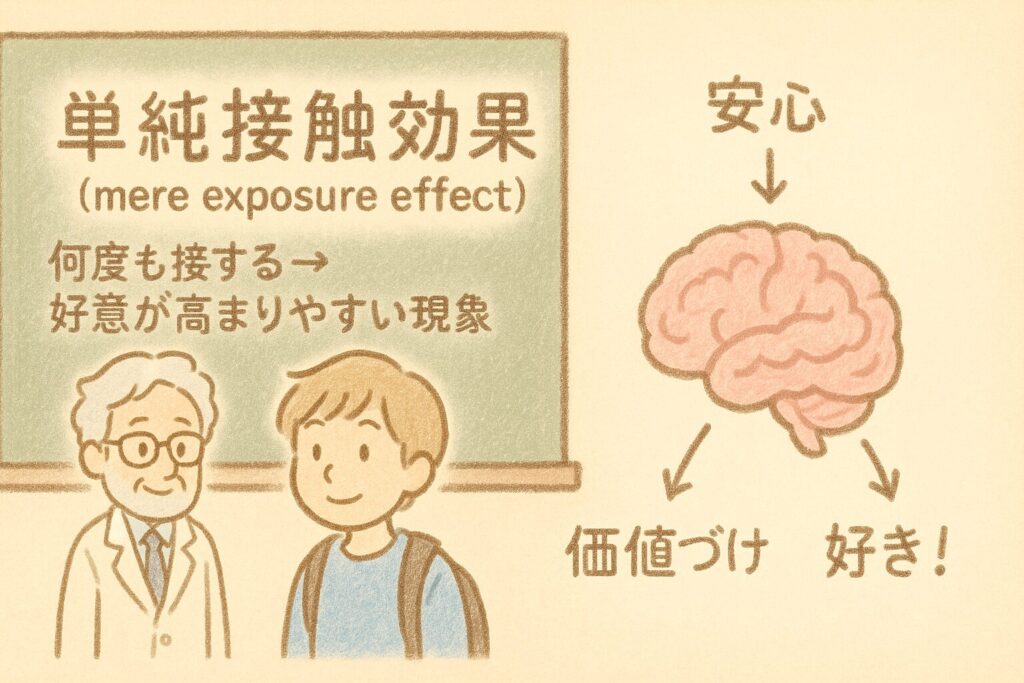

毎日顔を合わせるうちに「なんか好きかも?」それ、『単純接触効果(ザイアンス効果)』かもしれません

毎朝寄るコンビニで、いつもレジに立っている店員さんがいます。

最初は「早いな」「ハキハキしてるな」くらいの印象だったのに、

通い続けるうちに、なんとなくその人がいるとホッとする自分に気づきます。

「今日はあの人いるかな?」と無意識に探してしまったり、

レジに並ぶ列がいくつかあっても、その人のレジを選んでしまったり。

特別な会話をしたわけでも、ドラマみたいな出来事があったわけでもないのに、

**「なんか、あの人いいな」**と感じてしまう──。

こんな経験、あなたにもありませんか?

3秒で分かる結論

毎日会ったり何度も目に入ったりするだけで、

その人やものを好きになりやすくなる心理現象が

『単純接触効果(ザイアンス効果)』です。

「特別なきっかけがなくても、

“よく会う”“よく見る”だけで好意が育ちやすい法則」だと考えてください。

小学生にもスッキリ分かるひと言説明

むずかしい言葉を抜きにして言うと、

「何回も会うと、だんだん安心してきて、

その安心感が“好きかも”に変わっていきやすい」

ということです。

たとえば、

- クラスで席が近い子

- 毎日あいさつする先生

- よく見るYouTuber

など、何回も見たり話したりしているうちに、

「なんとなく安心する」「この人、いいな」

と感じてしまう現象が、単純接触効果です。

ここから先は、

同じ内容を大人にも分かりやすく、でも少し深めに解説していきます。

1. 今回の現象とは?

「毎日会うだけなのに、気になってしまう不思議」

まず、今回のテーマを一言でまとめると──

「『会うほど好きになる』法則とはどうして起こるのか?」

という疑問です。

このようなことはありませんか?

- 毎朝あいさつするだけのクラスメートが、

いつの間にか気になる存在になっていた - 通勤電車でよく見る人のことを、

「今日もいるかな?」と探してしまう - 何度も聞いているうちに、

最初は微妙だと思った曲を好きになっていた - 興味がなかったキャラクターなのに、

グッズやイラストを何度も見ているうちに推しになっていた - 特に理由もないのに、

よく見るYouTuberやインフルエンサーに親近感が湧いてきた

一方で、こんなパターンもあります。

- 同じ広告を何度も見せられて、

「もういいってば…」と逆に嫌いになった - よく顔を合わせるだけなのに、

「これって本当に好きなの? それとも会う回数のせい?」と

自分の気持ちが分からなくなる

この記事を読むメリット

この記事では、こうしたモヤモヤに対して、

- 「なぜ、会う回数が増えると好きになりやすいのか?」

- 「どこまでが心理効果で、どこからが本当の『好き』なのか?」

- 「この法則を、恋愛・日常・仕事・発信活動にどう活かせるのか?」

を、できるだけやさしく、でもきちんと心理学にもとづいて解説します。

読むことで、

- 自分の気持ちに振り回されにくくなる

- 「なんとなく」の好きを冷静に見つめ直せる

- 逆に、自分にとって大事な人や情報との“良い接触”を増やせる

そんなヒントを持ち帰っていただけるはずです。

「この不思議な感覚には、ちゃんとした心理学の言葉があるんです。」

それでは、

この不思議な現象の正体を一緒に探っていきましょう。

2. 疑問が浮かんだ物語

舞台は放課後の図書室です。

あなたは、テスト前になるとよく図書室で勉強をします。

いつからか、向かいの列の席に、

ほぼ毎回同じクラスメートが座っていることに気づきました。

特別話したことはありません。

「同じクラスのあの子」くらいの認識です。

でも、何度も同じ時間帯に顔を合わせているうちに、

だんだんと目で追うようになっていきます。

ノートに一生懸命書き込む様子。

参考書をめくる真剣な横顔。

たまに休憩でペンを回している仕草。

ふと、こんな気持ちがよぎります。

「あれ…? 前はただのクラスメートだったよね…?」

「なんでこんなに気になるんだろう?」

「別に特別な会話をしたわけでもないのに…不思議だな…」

家に帰ってからも、

図書室で見かけた姿を少し思い出してしまいます。

「これって“好き”ってことなのかな?」

「いや、でもきっかけらしいきっかけもないし…」

「どうしてこんな気持ちになるんだろう。

ちゃんとした理由があるなら知りたい…。」

心の中でそんなふうに、

「どうして?」「なぜ?」という小さなナゾが膨らんでいきます。

ただの勘違いなのか、

それとも、ちゃんと名前のついた心理のはたらきなのか。

「もし、この気持ちの正体が分かったら、

自分の心ともう少し上手に付き合えるかもしれない。」

そんな好奇心と少しのドキドキを胸に、

あなたはこの“ナゾの気持ち”の答えを探し始めます。

それでは、

この不思議な現象の正体を一緒に探しに行きましょう。

3. すぐに分かる結論

お答えします。

朝のあいさつ、図書室で何度も目に入る姿、

コンビニの店員さん、繰り返し見てしまうYouTuber──

これらの「何度も会う・何度も目にするうちに、

なんとなく好きになっていく」現象には、

『単純接触効果(たんじゅんせっしょくこうか)』

という心理学の名前がついています。

研究者の名前をとって、『ザイアンス効果(ザイオンス効果)』とも呼ばれます。

これまで出てきた疑問への、ざっくりした答え

- 「毎日会うだけなのに、気になってしまうのはナゼ?」

→ 何度も会うことで、

あなたの脳が「この人は安全で、安心できる存在」と感じやすくなり、

その安心感が“好きかもしれない”という感情に変わりやすいからです。 - 「特別なきっかけもないのに好きになることって、本当にあるの?」

→ はい、あります。

心理学の実験でも、特別な出来事がなくても“接する回数”だけで

好意が高まりやすいことが確かめられています。 - 「よく会うから好きになっただけなのか、本当に好きなのか分からない…」

→ 単純接触効果は、あくまで

**「好きになりやすい土台をつくる“きっかけ”」**です。

そこから先の本当の「好き」かどうかは、

一緒に過ごす時間や価値観など、他の要素もゆっくり見ていく必要があります。

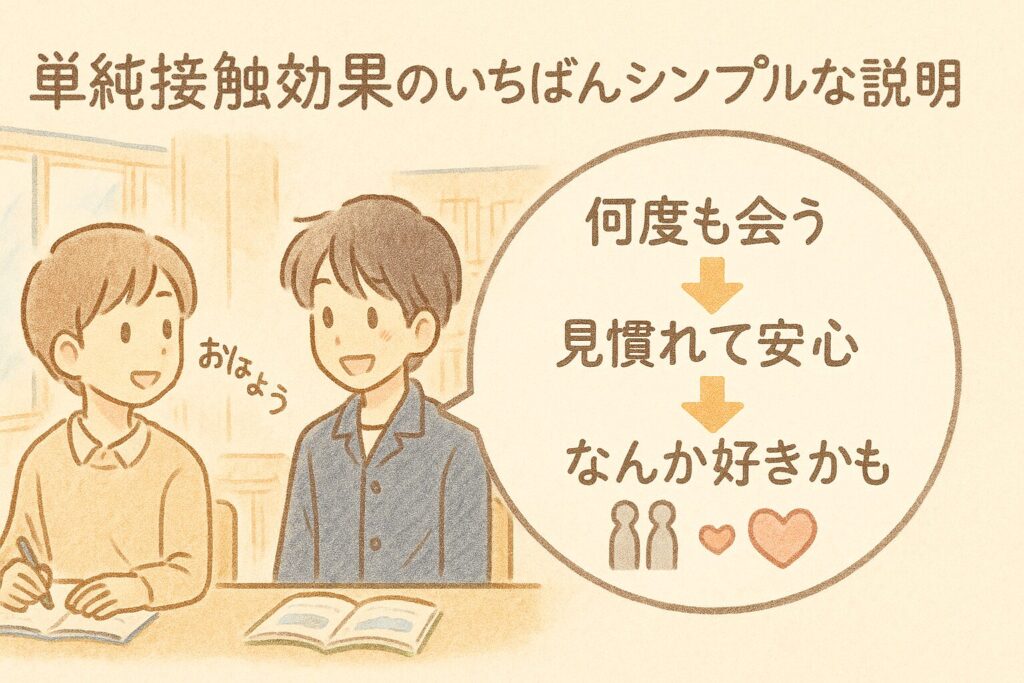

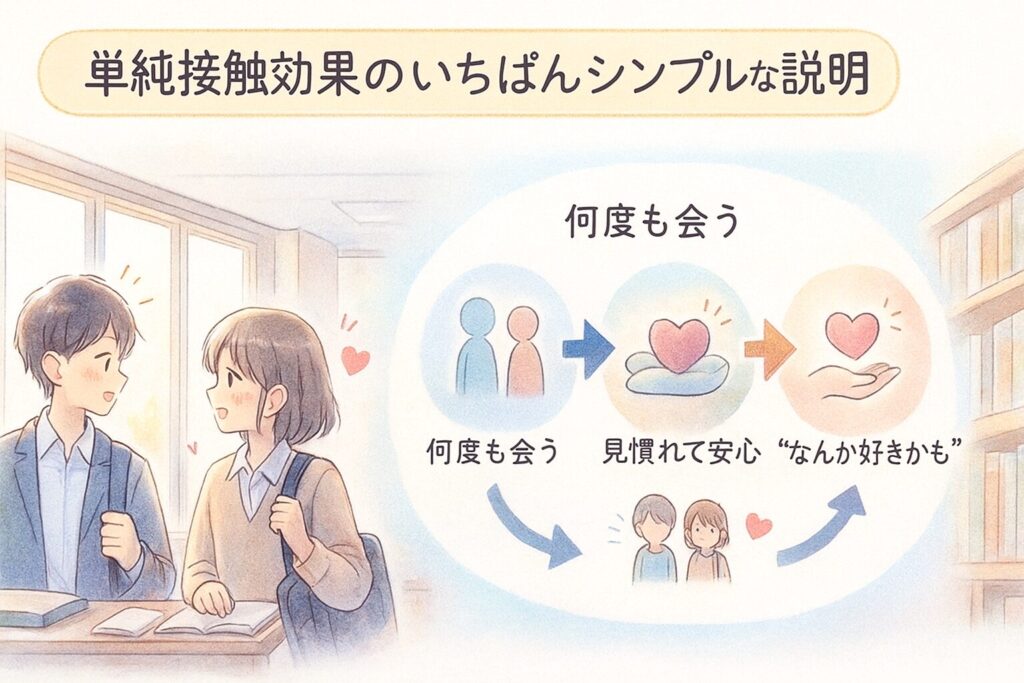

くわしい説明の前に、もう一度かんたんにまとめると…

何度も会う・何度も目に入ることで、

“見慣れて安心できる存在”になり、

その安心感が“なんか好きかも”につながりやすくなる。

これが、今回の「毎日顔を合わせるうちに好きになる」現象の、

いちばんシンプルな答えです。

「もっと深く知りたい」人へ

ここまでで、

**「単純接触効果とは何か」**のたたき台は分かりました。

この先の段落では、

- なぜ「よく会うだけ」で好意が上がるのかという心理の仕組み

- 恋愛・友人関係・仕事・発信活動での具体的な活かし方

- 「会えば会うほどいい」というわけではない、注意すべきポイント

などを、

今回の「よく会うだけで好きになる」という現象をキーワードにしながら、

一緒にじっくり深掘りしていきます。

「ただの“気のせい”では片づけられない、

心の中のふしぎな法則を、もう少し丁寧にのぞいてみませんか?」

気になった方は、

ぜひこの先の段落も読み進めて、

単純接触効果の世界を一緒に学んでいきましょう。

4. 『単純接触効果』とは?

定義と概要

まずは、今回の主役である**単純接触効果(たんじゅんせっしょくこうか)**を、改めて整理しておきます。

英語では mere exposure effect(ミア・イクスポージャー・エフェクト) と呼ばれます。

psychoterm.jp(心理学用語サイト)では、次のように説明されています。

「ある特定の対象にたくさん接すると、

その“接触頻度の高さ”や“親しみ”だけで、

その対象に対する好意的な態度が形成される現象」

ここで大事なのは、

- 特別なイベントやドラマがなくても

- ただ何度も接しているだけで

好意や親しみがじわじわと高まりやすい、という点です。

人だけじゃない、いろんなものに起こる

単純接触効果が起こる対象は、決して「人」だけではありません。研究では、次のようなものでも確認されています。

- 意味のない単語(例:トルコ語ふうのつづり)

- 見たことのない図形やマーク、ロゴ

- メロディ・音楽

- 味や香り など

つまり、

「意味が分からなくても、“よく見たことがある”だけで、好きになりやすい」

という、ちょっと不思議な性質が、私たちの心にはあるということです。

提唱者

ロバート・B・ザイアンスという心理学者

この現象を体系立てて研究し、1968年に「mere exposure effect」という名前で論文を発表したのが、

ロバート・B・ザイアンス(Robert B. Zajonc) です。

- 1923年 ポーランド・ウッチ生まれ

- 第二次世界大戦を経験したのちアメリカへ

- ミシガン大学で博士号を取得し、社会心理学者として活躍

- 「社会的促進(人前だと成績が変わる現象)」や

「感情は思考より先に生まれる」という仮説でも知られる

ザイアンスは、

「人は、ただ見慣れているというだけで、好きになってしまうのではないか?」

というシンプルだけれど大胆な仮説から、数多くの実験を行いました。

その成果をまとめた論文が、**『Attitudinal Effects of Mere Exposure(単純接触が態度に与える影響)』**です。

日本では、彼の名前をとって

『ザイアンス効果』『ザイオンス効果』と呼ばれることもあります。

代表的な実験

意味のない文字が「なぜか好き」になる

ザイアンスの有名な実験を、イメージしやすいように噛み砕いて紹介します

- 参加者に、意味のない単語(トルコ語ふうの綴り)や、

見慣れない漢字、幾何学模様(きかがくもよう)などを見せる。 - ある刺激は 1回だけ、別の刺激は 5回、さらに別の刺激は 10回…と、

見せる回数をわざと変える。 - しばらくしてから、同じ刺激をもう一度見せて、

「どれが一番好きですか?」「どれが一番感じが良いですか?」と評価してもらう。

結果はとてもシンプルでした。

- たくさん見たものほど、「好き」「良い印象」と答えられやすい。

- しかも、それが意味の分からない単語や図形でも起こる。

つまり、

「意味は分からなくても、“よく見たことがある”というだけで好きになりやすい」

ということが、データとして示されたのです。

メタ分析で分かったこと:「かなり再現性の高い現象」

その後、世界中の研究者が、刺激の種類や実験方法を変えながら、

同じような実験をたくさん行いました。

心理学者ボーンスタイン(R. F. Bornstein)は、

1960年代後半〜1980年代までの単純接触効果の研究をメタ分析(多くの研究をまとめて統計的に再検討する方法)で整理しています。

このメタ分析から分かったことは、

- 刺激が「単語」「顔」「図形」「音」など、何であっても

- 手続きが少しずつ違っていても

単純接触効果は、かなり安定して見られる現象である ということです。

どこまでが心理効果で、どこからが「本当の好き」?

ここで、あなたの疑問のひとつに、いったん答えておきます。

Q. どこまでが単純接触効果で、どこからが“本当の好き”なんですか?

A.

単純接触効果は、あくまで

「好意を感じやすくなる“土台”を作る現象」

だと考えられています。

- 何度も会う → 脳が「この人は見慣れていて安心できる」と判断

- 安心感 → 「なんとなくいいかも」「話してみたいな」という入り口の感情

そこからさらに、

- 実際に話してみて楽しいか

- 一緒にいて無理をしないか

- 価値観や大事にしているものが合うか

などが積み重なって、初めて**「自分にとっての本当の好き」**が育っていきます。

だからこそ、

単純接触効果だけが恋の正体ではないけれど、

恋の“入口”にはなりやすい。

そんなイメージでとらえていただくと、ちょうどよいと思います。

5. なぜ注目されるのか?

背景・重要性

ここからは、本題の一つ、

「なぜ、会う回数が増えると好きになりやすいのか?」

に、心理学と脳科学の両面から近づいていきます。

知覚的流暢性(ちかくてき・りゅうちょうせい)の誤帰属って?

日本心理学会の解説やレビュー論文では、

単純接触効果の理由として、**「知覚的流暢性(perceptual fluency/パーセプチュアル・フルエンシー)」**という考え方がよく取り上げられます。

知覚的流暢性とは?

- 「知覚(ちかく)」= 見る・聞く・感じること

- 「流暢性(りゅうちょうせい)」= スラスラ処理できること

つまり、**「その情報をどれくらいスムーズに処理できるか」**という指標です。

何度も見たり聞いたりした刺激は、

脳が「見慣れている」「聞き慣れている」ため、処理しやすくなります。

この「処理のしやすさ」が、私たちには「なんか楽」「なんか心地いい」と感じられます。

ところが、実際には

「処理しやすいから楽」=「そのもの自体が好き」

と 勘違いしてしまうことがあります。

これを**「知覚的流暢性の誤帰属(ごきぞく)」**と呼びます。

噛み砕いて言うと、

「読みやすいから好き」「分かりやすいから好き」と、

“処理のしやすさ”を“好意の大きさ”と取り違えてしまう。

この仕組みが、単純接触効果の大きな原動力だと考えられています。

脳と神経の面から見た単純接触効果

では、脳の中では何が起こっているのでしょうか。

ここでは、代表的なポイントだけギュッとまとめます。

関わっていると考えられる主な脳の部位

いくつかのfMRI(エフエムアールアイ:機能的MRI)研究や神経科学の論文から、

単純接触効果や「見慣れた刺激への好意」と関連があるとされる部位が報告されています。

fMRI(エフエムアールアイ:機能的MRI)って?

見た目は病院で使う普通のMRIとほぼ同じ、大きな筒状の装置です。

強い磁石と電波を使って、脳の中の血液の流れ方を調べることで、

「どの部分がよく働いているか」を画像として見ることができます。

脳がよく働く場所には、酸素をたくさん含んだ血液が多く流れ込むため、

その変化を検出して、活動している場所を推測しているイメージです。

研究では、人が顔や図形を何度も見たときに、

どの脳の部位(報酬系や価値判断に関わる部分など)が反応するのかを調べるために、

単純接触効果のような心理現象の「脳の裏側」を探る道具としても活用されています。

腹側被蓋野(ふくそくひがいや/VTA:ventral tegmental area)

: 中脳にある領域で、ドーパミンという神経伝達物質を出すニューロンが多い場所です。

報酬(ごほうび)や「もっと欲しい」「いいかも」といった感情と深く関わるとされています。

線条体(せんじょうたい/striatum)

: 大脳基底核の一部で、もともとは運動の調整で知られますが、

最近では「快楽」「依存」「意思決定」などにも関わることが分かってきました。

特に、腹側線条体は報酬系の中核として、「どれくらい価値があるか」を学習する働きがあると考えられています。

眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ/OFC:orbitofrontal cortex)

: 目の奥あたりに位置する前頭前野の一部で、

**「これって自分にとってどれくらい価値がある?」**を判断する役割を持つとされます。

海馬(かいば/hippocampus)など記憶系

: 「初めて見るもの」と「見たことがあるもの」を区別する、記憶の司令塔のような存在です。

ざっくり言うと、脳の中で何が起きているのか

複数の研究をかなりざっくりとまとめると、次のような流れが想定されています。

- 海馬などの記憶系が、「これは前にも見たことがある刺激だ」と認識する。

- 「見慣れている=危険性が低そう」と脳が判断し、

心拍数や警戒心が過剰に高まらない「安心モード」に近づく。 - この「安心」や「扱いやすさ」の感覚が、

報酬系(VTA・線条体)や**眼窩前頭皮質(価値判断の司令塔)**で

「好ましい」「ちょっと好きかも」という評価に変換される。

もちろん、

「ここが単純接触効果のスイッチです!」という単一の場所があるわけではありません。

記憶 → 安心 → 価値判断 → 好き/嫌い

という一連の流れの中で、複数の部位がネットワークとして働いている、

と考えるのが自然です。

ここで、最初の疑問にもう一度答えると──

Q. なぜ、会う回数が増えると好きになりやすい?

A.

脳が「この人は何度も見ていて危険ではなさそう」「見慣れていて扱いやすい」と判断し、

その安心感と処理のしやすさが、“好き”という評価に乗り移ってしまうから、

と説明することができます。

発見当時と、いまの「使われ方」の違い

1960〜80年代ごろ

- 単純接触効果は、社会心理学・実験心理学の「基礎研究」のテーマでした。

- 主な関心は

- 「意識していないレベルでも態度は変わるのか?」

- 「思考(考え)より先に感情が生まれるのか?」

といった、人間の心のしくみそのもの。

現在

- 恋愛・コミュニケーション本

- Webマーケティング・広告・ブランディング

- SNS運用・YouTube・UI/UXデザイン

など、**「日常生活で使える技」**として語られることが増えました。

同時に、脳科学・認知科学の発展により、

- 知覚的流暢性

- 無意識の記憶(サブリミナル)

- 価値判断ネットワーク

など、より細かいメカニズムが少しずつ明らかになりつつあります。

昔は「そんなこともあるのかもね?」だったものが、

今は「かなり再現性の高い心理現象」として認められている、というイメージです。

6. 実生活への応用例

恋愛・日常・仕事・発信活動でどう活かせる?

ここからは、3つ目の大きな疑問、

「この法則を、恋愛・日常・仕事・発信活動にどう活かせるのか?」

に答えていきます。

恋愛・人間関係での活かし方

キーワードは、**「自然な回数」と「心地よい距離感」**です。

ちいさな接触を、ていねいに積み重ねる

- 毎日のあいさつを大事にする

- 「おはよう」「おつかれさま」を続けるだけでも、

相手の中で**“見慣れた安心できる人”**というポジションが育ちやすくなります。

- 「おはよう」「おつかれさま」を続けるだけでも、

- 同じコミュニティに参加し続ける

- 部活・サークル・オンラインのコミュニティなど、

「何度も顔を合わせる場そのもの」を自分から増やすイメージです。

- 部活・サークル・オンラインのコミュニティなど、

- オンラインでも「同じアイコン・名前・文体」をキープする

- 毎回プロフィールが変わる人より、

一貫した見た目の人の方が、単純接触効果が働きやすいと考えられます。

- 毎回プロフィールが変わる人より、

ただし、「会えば会うほど必ず好かれる」わけではない

- 相手が「忙しそう」「疲れていそう」と感じたら、一歩引く

- 返事の頻度や内容から、「ちょうどいい距離」を探る

相手のペースと安全を守ることが、心理学以前の大前提です。

「本当の好き」との付き合い方

ここで、もう一度あの疑問です。

Q. どこまでが心理効果で、どこからが本当の『好き』?

A.

- 単純接触効果がつくるのは、

**「なんとなく気になる」「話してみたい」くらいの“入り口”**であることが多いです。 - そこから先の「本当の好き」は、

- 一緒に過ごした時間

- 価値観・考え方

- お互いを思いやりたい気持ち

などの積み重ねで育っていきます。

ですから、

「よく会っているから、好きになっただけかも」と

自分の気持ちを全部否定する必要もありません。

かといって、

「よく会う=運命だ!」と決めつけて、

自分や相手にプレッシャーをかける必要もありません。

その中間くらいの温度で、自分の心をながめてあげる。

これが、心理学的にもおすすめのスタンスです。

仕事・ビジネスでの活用

単純接触効果は、ビジネスの世界でもかなり意識的に使われています。

- 営業・顧客対応

- 一度きりの売り込みではなく、

「定期的なニュースレター」「ときどきの近況メール」など、

小さな接点を何度も持つことで信頼を育てる。

- 一度きりの売り込みではなく、

- ブランディング・広告

- ロゴ・色・フォント・キャッチコピーを統一して、

「あ、このブランドだ」と一瞬で分かる状態を作る。 - これも、単純接触効果と知覚的流暢性を利用した工夫だと言えます。

- ロゴ・色・フォント・キャッチコピーを統一して、

- Web・SNS・YouTube

- 不定期にドカンと出るより、

「小さくてもいいから、定期的に顔を出す」発信の方が、

ファンの中での安心感・親近感につながりやすいと考えられています。

- 不定期にドカンと出るより、

ただし、

情報があふれている現代では、「しつこさ」と紙一重です。

- 相手が負担に感じない頻度にとどめる

- 「相手の役に立つ内容か?」を常にチェックする

この2つを意識するだけでも、だいぶ健全な使い方になります。

自分自身への応用

単純接触効果は、**「自分との付き合い方」**にも使えます。

- 自分の良かったところを書いたノートを、ときどき読み返す

- 過去の成功体験やうれしかった出来事の写真を、スマホでアルバムにして眺める

- 「ダメなところ探し」より、「ちょっと好きなところ探し」を少し増やしてみる

こうした“小さな接触”を自分に対して積み重ねることは、

自己否定から自己受容へと少しずつシフトしていく助けになる可能性があると指摘されています。

「自分を好きになるのが苦手…」という人ほど、

日々の“小さな単純接触”を意識的に増やしてみる価値があるかもしれません。

7. 注意点や誤解されがちな点

単純接触効果は便利な考え方ですが、誤解もされやすい現象です。

ここでは、よくある勘違いと注意点を整理します。

「会えば会うほど必ず好きになる」わけではない

研究では、接触回数と好意の関係が**逆U字型(ほどよい山なり)**になる場合があることも示されています。

- 回数が増える → 最初は好意が上がる

- さらに増える → 頭打ち

- やりすぎる → 飽きる/うっとうしいと感じる

これは私たちの感覚とも一致しますよね。

- 大好きな曲でも、聞きすぎると「もういいかな…」になる

- 好きなゲームでも、やり込みすぎるとしばらく触りたくなくなる

「ほどよい距離感・ほどよい頻度」がある、ということです。

「最初から嫌いな対象」に繰り返し接するのは危険

メタ分析や後続研究では、

- 最初の印象が中立〜少し好意的な対象

→ 繰り返し接触で好意アップしやすい - 最初から強い嫌悪や恐怖を感じる対象

→ 接触回数が増えることで、むしろ嫌悪が増すケースもある

という結果が報告されています。

暴力・ハラスメント・明らかな危険行為など、

「本能的に危ない」と感じる相手

に対しては、

- 「いつか好きになれるかも」と期待して会い続けるよりも

- まずは距離を取ることが最優先です。

心理学は「自分や他者を守るため」に使うものであって、

危険を我慢するための根拠に使うものではありません。

「テクニック」としてだけ使うと、信頼を失うことも

単純接触効果を、

- 「相手を操る恋愛術」

- 「売りつけるための営業テク」

としてだけ使おうとすると、

相手は**「なんだか違和感がある」「利用されている気がする」**と感じやすくなります。

心理学者たちは、もともと

人間理解を深めるために、この現象を研究してきた

のであって、

「人を思い通りに動かすマニュアル」を作るためではありません。

大事なのは、

「接触回数」だけでなく、

その場が“お互いにとって”心地よいかどうか

を、一つひとつていねいに確かめていくことです。

よくある質問(Q&A/FAQ)

Q1. 「よく会うから好きになっただけ」って、やっぱり“偽物の恋”なんでしょうか?

A.「偽物の恋」と切り捨てる必要はありません。

単純接触効果は、

「好きになりやすい土台をつくる現象」です。

何度も会う

→ 脳が「この人は危険ではなさそう」「見慣れていて安心できる」と判断

安心感

→ 「なんか好きかも」「話してみたい」という入り口の感情が生まれる

ここから先に、

実際に話してみてどう感じるか

一緒にいて無理をしないか

相手を大事にしたいと思えるか

といった経験が重なって、

「あなたにとっての本当の好き」が育っていきます。

「よく会うから気になった」のも本当の心の動きですし、

そこから先をどうしていくかは、ゆっくり選んで大丈夫です。

Q2. 会う回数を増やせば増やすほど、相手は自分を好きになってくれますか?

A.いいえ、「会えば会うほど必ず好かれる」わけではありません。

研究でも、接触回数が増えるほど好意が高まるのはある程度までで、

それを超えると、

頭打ちになる

飽きてしまう

「しつこい」「重い」と感じられて逆効果

といったケースもあると報告されています。

ポイントは、

相手が心地よく感じる距離やペースを尊重すること

「自分が会いたいから」だけでなく、

「相手の生活リズムや気持ち」はどうかを想像してみること

です。

「たくさん会うこと」よりも、

「一回一回の接触が、お互いにとって気持ちよいか」を大事にしてみてください。

Q3. すでに相手のことが“ちょっと苦手”な場合にも、単純接触効果は働きますか?

A.最初の印象が「中立〜少し好意的」な場合は、会う回数が増えることで好意が上がりやすいとされています。

一方で、

最初から強い嫌悪感や恐怖を感じる相手

暴力・ハラスメント・モラハラなど明らかな危険を感じる相手

に対しては、

何度も接触することで、むしろ嫌悪が増すケースもあることが研究で示されています。

このような相手に対しては、

「いつか好きになれるかも」と期待するよりも

まずは 安全な距離を取ること を最優先にしてください。

心や身体を守ることは、心理学よりもずっと大事な「最優先ルール」です。

Q4. 単純接触効果って、LINEやSNSでも起こりますか?

A.はい、オンライン上の「よく見る・よく現れる」でも起こり得ると考えられます。

よくタイムラインに流れてくる人

毎日のように更新されるアイコン・ストーリー

継続してコメントやいいねをくれるアカウント

などは、

「顔を合わせる」のデジタル版とも言えます。

ただし、ここでも大事なのは、

一方的に送り続けて相手に負担をかけすぎないこと

アイコンや名前をコロコロ変えすぎず、“誰か分かる状態”を保つこと

です。

オンラインの「適度な単純接触」が、

安心感や親近感につながっていくイメージでとらえてみてください。

Q5. 単純接触効果を“テクニック”として使うのは、よくないことですか?

A.「相手をコントロールする道具」としてだけ使おうとすると、信頼を失うおそれがあります。

一方で、

一度会って終わりにせず、少しずつ信頼を育てる

定期的に顔を出して、「この人はいつもそこにいる」と感じてもらう

といった使い方は、

人間関係をていねいに育てていくための自然な工夫とも言えます。

大切なのは、

相手の気持ちや状況を尊重しているか?

自分だけが得をしようとしていないか?

「相手も自分もラクでいられる距離感」になっているか?

という視点です。

単純接触効果=悪いテクニックではなく、

「どう使うか」で意味が変わる道具だと考えてみてください。

Q6. 「単純接触効果なのか、本当の好きなのか」を見分けるコツはありますか?

A.完全にキレイに区切ることはできませんが、目安になる問いをいくつか挙げてみます。

会わない日が続いても、その人のことを思い出すか?

一緒にいるとき、「自分をよく見せよう」と無理しすぎていないか?

相手の幸せを、自分の都合抜きで願えるか?

憧れ・寂しさ・承認欲求を埋めるためだけになっていないか?

これらを、

「正解を出すため」ではなく「自分の心を知るヒント」として

ときどき振り返ってみると、

単純接触効果だけでは説明できない、「自分なりの好き」が見えてくるかもしれません。

8. おまけコラム

無意識レベルでも起こる「見た覚えのない好き」

最後に、少しマニアックで面白い話を。

「見た覚えがないのに、なぜか好き」?

ザイアンスのあとを継いだ研究では、

「本人は見た記憶がないほど短い提示(数ミリ秒)」でも、

単純接触効果が起こる

という結果が報告されています。

代表的な実験のイメージは、こんな感じです。

- 図形や文字を、5ミリ秒(0.005秒)という非常に短い時間だけ画面に映す

- そのあとにマスク刺激(別の模様)を重ねて、何が映ったか分からないようにする

- 後で複数の図形を見せて「どれが好きですか?」と聞く

結果として、

- 参加者は「どれを見たか覚えていない」と答えるのに、

- 実際には 何度も“こっそり”見せられていた図形 を選びやすい、

という傾向が見られました。

このことから、

「好き・嫌い」の一部は、

自分で自覚していないレベルの経験にも左右されている

という、なかなか驚きの事実が分かってきています。

「こころ」と「脳」が一緒につくる“なんか好き”

fMRI研究などを総合すると、

- 海馬(かいば):新しいものか、見慣れたものかを識別

- VTA・線条体:報酬・価値の学習

- 眼窩前頭皮質(OFC):自分にとっての価値判断

といった部位が、それぞれ役割を分担しながら、

「どこかで見たことがある」 → 「安心する」 → 「好きかも」

という流れをつくっている可能性が示されています。

もちろん、まだ完全に解明されたわけではありませんが、

単純接触効果は、「記憶」「安心感」「価値判断」「報酬」の

ネットワークが一緒になって働く、かなり複雑な現象

だと考えられています。

9. まとめ・考察

あなたなら、この効果をどう活かしますか?

最後に、ここまでのポイントをギュッとまとめて、

もう一度、3つの大きな疑問に答えておきます。

単純接触効果のポイントおさらい

- 単純接触効果(ザイアンス効果)とは?

→ 特定の人やものに何度も接すると、

その対象への好意や親しみが高まりやすくなる現象。 - なぜ起こるのか?

→ 見慣れたものは脳にとって処理しやすく・安心しやすい。

その「楽さ」「安心」が、「好き」という感情に誤って帰属されやすい。

(知覚的流暢性の誤帰属という考え方) - どのくらい確かな現象?

→ 1960年代以降の多くの実験をまとめたメタ分析でも、

安定して観察されることが示されており、

「信頼性の高い心理現象」の一つと考えられている。

3つの大きな疑問への答え

Q1. なぜ、会う回数が増えると好きになりやすいのか?

- 何度も会う → 「見慣れている」「危険ではなさそう」と脳が判断

- 安心&処理のしやすさ → 「心地よい」「好きかも」という感情へつながる

Q2. どこまでが心理効果で、どこからが本当の『好き』なのか?

- 単純接触効果がつくるのは、「なんとなく気になる」という入り口

- そこから先の「本当の好き」は、

一緒の時間・価値観・相性・信頼などの積み重ねで育つ

Q3. この法則を、恋愛・日常・仕事・発信活動にどう活かせるのか?

- 恋愛・人間関係

- あいさつや小さな会話を続けることで、安心の土台を育てる

- 仕事・ビジネス

- 「小さな接点を定期的に」のスタンスで、信頼を積み重ねる

- 発信活動

- 無理のない頻度で顔を出し続けることで、親近感を育てる

- 自分自身

- 「自分の良い部分」と繰り返し出会う機会を増やし、

少しずつ自己肯定感を育てていく

- 「自分の良い部分」と繰り返し出会う機会を増やし、

私なりの考え:単純接触効果と、あなたの毎日

まじめな視点

単純接触効果は、

私たちの“好き・嫌い”は、

自分の意思だけでなく、

日々どんなものに囲まれているかで大きく変わる

という事実を教えてくれます。

- どんな人と一緒に過ごすのか

- どんな情報に日々触れているのか

- どんな言葉を自分にかけているのか

こうした「日々の接触」が、

いつの間にかあなた自身の価値観や心のクセを形作っているのかもしれません。

ちょっとユニークな視点

単純接触効果は、

**「人生を少しだけ味方につけるための裏ワザ」**とも言えます。

- 新しい環境がこわくても、「何度か顔を出す」うちに慣れていく

- 新しいチャレンジも、「少しずつ触れる回数」を増やすうちに、

苦手意識がやわらいでいく

「一度でダメなら、もう数回だけ、ゆるく続けてみる。」

そんなスタンスで、

あなたの毎日を少しだけ軽くしてくれる考え方でもあると思います。

あなたなら、この効果をどう活かしますか?

- 毎日顔を合わせているあの人を、改めて大事にしてみる

- 自分にとって「良い影響をくれる情報」との接触を増やしてみる

- 逆に、「見るとつらくなる情報」との接触を少し減らしてみる

あなたの生活の中で、単純接触効果をどんなふうに活かしてみたいでしょうか?

この記事が、

あなた自身の「なんか好きかも」という気持ちを

少しやさしく見つめ直すきっかけになれば、とてもうれしいです。

10.更に学びたい人へ

――本でじっくり学びたい人へのおすすめ

単純接触効果は、ひとつの現象を入り口にして、

心理学・人間関係・ビジネス・脳の働き…と、いろんな分野につながっていきます。

ここからは、

レベル別に書籍を紹介します。

① 初学者・小学生高学年〜大人まで

『マンガでわかる! 心理学超入門』

ゆうきゆう(監修)

本の特徴

- タイトルどおり、全編マンガ+やさしい解説で構成された心理学の入門書です。

- 自分の気持ち・行動のクセ、人間関係、恋愛など、

日常で「あるある」と感じる場面を題材に、心理学の考え方を紹介しています。 - 判型は四六判、約288ページで、肩の力を抜いて読み進められるボリュームです。

おすすめ理由

- 漢字にはふりがなが多めで、小学生高学年〜中学生くらいでも手に取りやすい内容です。

- 単純接触効果だけを深掘りする本ではありませんが、

「人の心はこういう仕組みがあるんだ」という**“心理学の地図”**を広くつかめるので、

この記事の内容をもう一歩引き伸ばしたい初学者にぴったりです。

② 人間関係をマンガで学びたい人向け

『マンガでわかる人間関係の心理学』

渋谷昌三(著)/みずなともみ・サイドランチ(マンガ)

本の特徴

- 「池田書店のマンガでわかるシリーズ」の一冊で、

人間関係に特化した心理学を、マンガと文章で解説しています。 - ページ数は約208ページ。会話形式のマンガパート→解説パート、という構成で読みやすい作りです。

おすすめ理由

- 「職場での人間関係」「友達との距離感」など、

人と人との関わりに焦点を当てて心理学を学びたい人に向いています。 - 単純接触効果そのものを深掘りする本ではありませんが、

「どうやって距離が縮まるのか」「なぜ誤解が生まれるのか」など、

この記事のテーマに近い“対人心理”を具体的な場面で学べる一冊です。

③ 単純接触効果そのものを本気で学びたい人向け

『単純接触効果研究の最前線』

宮本聡介・太田信夫(編著)

本の特徴

- タイトルどおり、単純接触効果だけをテーマにした専門書です。

- 出版社公式ページによると、 「単純接触効果とは,繰り返し見たり聞いたりすることで,

その対象への好意度や評価が高まるという現象。…近年,新たな知見が明らかにされ,

特に記憶研究の分野では重要な知見が多く報告され始めた。本書は,歴史を振りかえりつつ

その最先端を論じる。」と紹介されています。 - A5判・約200ページ前後で、理論・実験・記憶研究との関係などが章立てで整理されています。

おすすめ理由

- 「この記事の内容だけでは物足りない」「一次研究に近いところまで触れてみたい」という方に最適です。

- 多少専門用語が出てきますが、そのぶん

“単純接触効果とは何か”を一冊で体系的に押さえたい人には、とても心強い本です。

④ 心理効果を“影響力”の視点から広く学びたい人へ

『影響力の武器[新版]:人を動かす七つの原理』

ロバート・B・チャルディーニ(著)/社会行動研究会(監訳)

本の特徴

- 人が「思わずイエスと言ってしまう」心理を、

- 返報性

- コミットメントと一貫性

- 社会的証明

- 好意

- 権威

- 希少性

- +承諾誘導戦略

の七つの原理として体系的に説明したロングセラーです。

- 新版は約600ページとかなりの厚さですが、

具体的な事例や実験が豊富で、読んでいてワクワクするタイプの専門書です。

おすすめ理由

- 単純接触効果は、広い意味では「好意」や「説得されやすさ」に関わる現象です。

- この本を読むと、単純接触効果を

「人が動かされる心理の中の一つ」として位置づけ直すことができます。 - 恋愛・仕事・発信・営業など、

「人と関わるあらゆる場面」で心理学を活かしたい人に、とても役立つ一冊です。

一言まとめ

「もっと知りたい」と思ったとき、

マンガで全体像をつかむのも、

単純接触効果だけを専門書で深掘りするのも、

影響力の原理をまとめて学ぶのも、どれも立派な“次の一歩”です。いまの自分のレベルや興味に合いそうだと感じた一冊を、

ぜひ無理のないペースで手に取ってみてください。

今日の「なんか気になる」が、明日の「ちゃんと分かった」に変わっていくはずです。

11.疑問が解決した物語

――「なんか好きかも」の正体を知ったあとで

あの日から少しして、あなたはこのブログ記事に出会いました。

「単純接触効果(ザイアンス効果)」

――何度も会う・何度も目にするだけで、

その相手に“なんとなく好意を持ちやすくなる”心理現象。

読み進めるうちに、図書室でのモヤモヤが

少しずつ言葉になっていきます。

「何度も同じ時間に会ってたから、

見慣れて安心できる存在になっていたんだ。

その安心が“好きかも”って気持ちにつながってたのかもしれない。」

そう気づいたとき、

自分の気持ちを責める必要はなかったんだ、と

心がすこし軽くなります。

放課後の図書室。

今日も、向かいの列にはあのクラスメートが座っています。

前ほど「理由の分からないドキドキ」に振り回されるというより、

**「知っている人がそこにいる安心感」**が少し大きく感じられます。

あなたは、いつもより少しだけ勇気を出して声をかけます。

「テスト勉強、おつかれさま。

その参考書、どう? わかりやすい?」

相手は少し驚いたあと、

照れたように笑って「うん、けっこういいよ」と返してくれました。

ほんの短いやりとりですが、

図書室の空気が、少しだけやわらかくなった気がします。

帰り道、あなたは心の中でつぶやきます。

「よく会ってたから気になった、っていう部分もある。

でも“真剣に勉強してる姿がいいな”って思ったのも、

ちゃんとした私の気持ちなんだよな。

これから話していくなかで、本当に好きかどうかをゆっくり確かめればいい。」

単純接触効果を知ったことで、

その気持ちが「錯覚だからダメ」とも、

「全部運命だ」とも決めつけずに、

「知ったうえで、自分でどう行動するかを選べる」

ようになったのです。

この小さな一歩には、こんな教訓がこめられています。

- 心の動きには、ちゃんと名前のついた仕組みがある

- それを知ると、自分の感情を落ち着いて見つめ直せる

- そして「どうするか」を、自分で選びやすくなる

単純接触効果は、恋心を否定するためのラベルではなく、

自分の心と、すこし仲良くなるためのヒント

として使うことができるのです。

最後に、あなたへの問いかけです。

あなたが「なんかあの人が気になる」「なんとなく好きかも」と感じたとき、

単純接触効果の存在を知ったうえで、

その気持ちと、どんなふうに付き合ってみたいですか?

逃げるでもなく、決めつけるでもなく、

「そう感じる自分」をそっと受け止めてみる。

そんな選び方も、きっと悪くないはずです。

12.文章の締めとして

ここまで読み進めてくださったあなたは、

きっと誰かのことを思い浮かべながら、この文章をめくってきたのだと思います。

毎日見かけるあの人。

ふと気づけば、目で追ってしまうあの後ろ姿。

「なんでなんだろう?」と不思議に思った気持ちは、

決して子どもっぽいものでも、弱さでもなく、

ちゃんと理由のある “心のはたらき” でした。

単純接触効果を知ったからといって、

今日いきなり何かを決める必要はありません。

「これは単純接触効果の影響もあるんだな」

「そのうえで、私はこの気持ちをどう扱いたいんだろう?」

そんなふうに、

自分の感情を一歩引いたところから見つめつつ、

それでも大切に抱きしめてあげることができたら、

それだけで、心との付き合い方は前より少しやさしくなります。

このブログでお伝えしたかったのは、

“恋を科学で全部説明すること” でも “テクニックを増やすこと” でもなく、

「自分の心のナゾに、名前と地図を与えてあげると、

ちょっと生きやすくなるかもしれないよ」

という、ささやかな提案でした。

ここから先は、あなた自身のペースで、

あなたなりの「なんか好きかも」と向き合ってみてください。

迷っても、遠回りしても、それも含めてあなただけの物語です。

注意補足

本記事は、信頼できる論文・メタ分析・心理学会や専門サイトの情報をもとにしつつも、あくまで「筆者が調べられる範囲での整理」として書かれています。

心理学・脳科学は、今も新しい研究が次々に発表されている分野です。

今後の研究によって、解釈が変わったり、新しい発見が加わる可能性も十分にあります。

この記事は「これが唯一の正解」を示すものではなく、

あなたが自分で興味を持って調べていくための“入り口”です。

ぜひ、興味を持ったら、

ここで紹介した論文やキーワードから、さらに深く探求を続けてみてください。

このページで少しでも心がふれたなら、

何度もふり返りつつ文献にもふれて、「知るほど好きになる」単純接触効果を、今度はあなたの学びで深めてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

このページと何度か「接触」したひとときが、あなたの明日を少しだけ好きにさせる、ささやかな単純接触効果になりますように。

コメント