考える

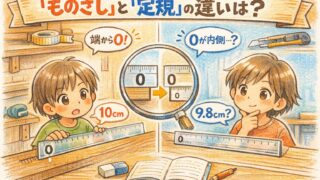

考える 『ものさし』・『定規』・『直尺』の違いとは?0の位置と余白、尺貫法までやさしく解説

定規の0が端じゃないのはなぜ?ものさしとの違いを「0の位置・余白」で見分け、ズレない測り方まで解説。直尺(ちょくしゃく)や尺貫法の背景、道具選びのコツもまとめました。

考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える  考える

考える