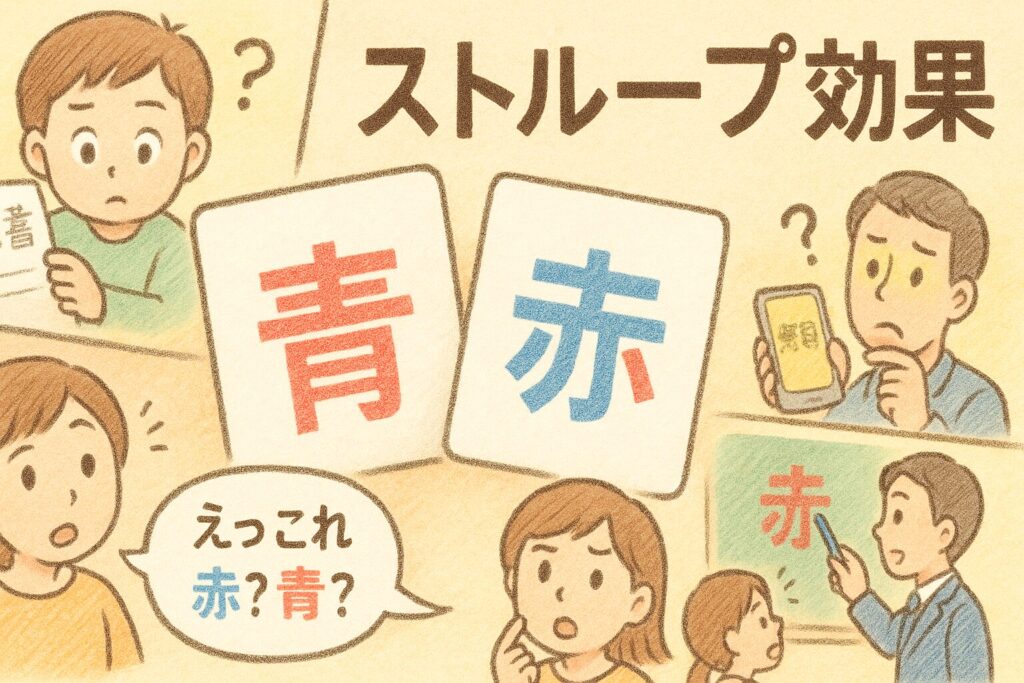

なぜ“赤いインクで青と書かれた文字”に惑わされるのか――それを解き明かす鍵が『ストループ効果』です。

ストループ効果とは?赤い文字で『青』と書かれると迷う心理現象をわかりやすく解説

✅ 3秒でわかる結論

ストループ効果とは――

「文字の意味」と「文字の色」が食い違うと、人は混乱して反応が遅くなる心理現象です。

➡️ 一言でいえば、「意味と色がケンカすると、脳は迷ってしまう」ということ。

今回の法則とは?

「どうして文字と色が食い違うと、頭が混乱するの?」

赤いペンで『青』と書かれた文字を見たとき、

「えっ?これ赤?青?」と、一瞬頭が混乱したことはありませんか?

テストで「黄色」と書かれた文字が、赤インクで印刷されている

スマホ広告の「無料」の文字が、背景色に溶け込んで読みにくい

授業中、先生が「赤」と書きながら青チョークを使っていた

…こんな「あるある」に出会ったとき、誰もが少し戸惑った経験を持っているはずです。

この記事では、そんなモヤモヤの正体を明らかにします。

読むことで、 「なぜ脳が混乱するのか」 を理解でき、さらに集中力や注意力を高めるヒントまで得られるでしょう。

✨この記事を読むメリット

「なぜ迷うの?」の正体がスッキリわかる

脳の働きをやさしく理解できる

日常や仕事で役立つ注意力のコツが身につく

集中力アップのトレーニングにも応用できる

誤解しやすいポイントも先回りして安心できる

👉 読み終えたときには、身近な「不思議」があなたの役立つ“武器”になります。

疑問が浮かんだ場面

小学校の教室。先生が黒板に「赤」と書きました。

でも、チョークの色はまさかの青。

クラスの子どもたちに「この文字の色は何色?」と問いかけると、

一人は「赤!」と答え、別の子は「青…かな?」と迷いながら答えます。

文字を読むと「赤」とわかるのに、色は青。

そのギャップに頭がグルグルして、「どうしてだろう?」という不思議な気持ちがふくらみます。

あなたも似たような経験をしたことはありませんか?

この謎の正体を知りたくなってきませんか?

すぐに分かる結論

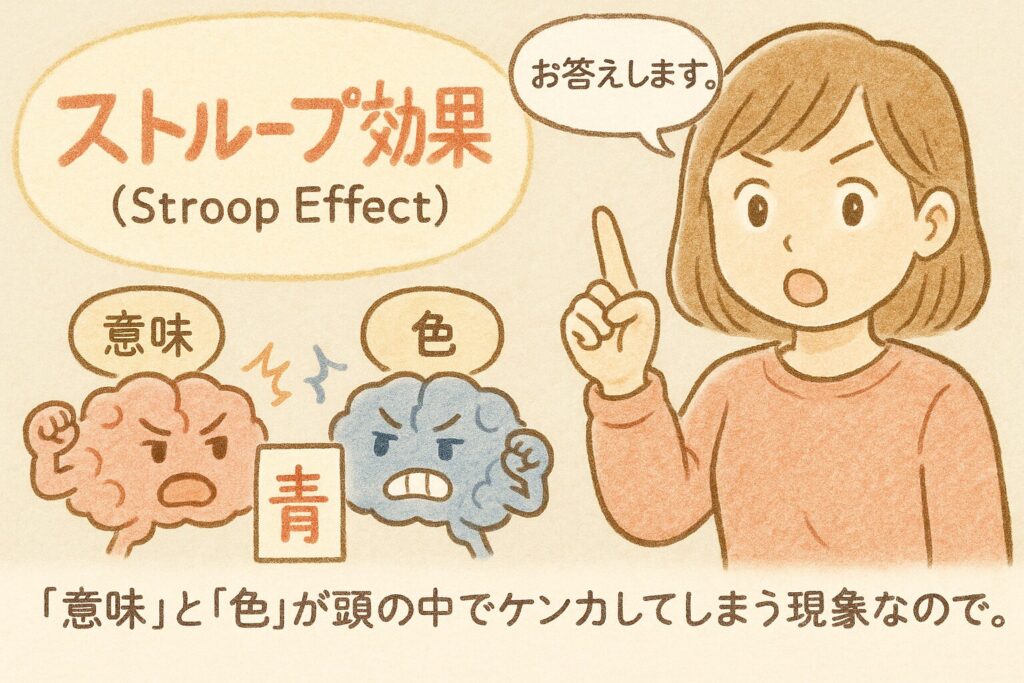

お答えします。

それは―― 「ストループ効果(Stroop Effect)」 と呼ばれる心理現象です。

人間の脳は、文字の意味をほぼ自動で読み取ってしまいます。

そのため「文字の色だけに注目する」というのが意外と難しく、反応が遅れたり間違えたりするのです。

つまり、「意味」と「色」が頭の中でケンカしてしまう現象なのです。

これが、ストループ効果です。

なぜ私たちの脳は、意味と色で迷ってしまうのでしょうか。

次の章で――しくみと活かし方を、一緒にほどいていきましょう。

ストループ効果とは?

ストループ効果(Stroop effect, ストループ・エフェクト)とは、

**「文字を読むこと」と「色を認識すること」**がぶつかり合い、

反応が遅れたり間違えやすくなる心理現象のことです。

例を見てみましょう。

👉 赤いインクで「青」と書かれた文字。

このとき、「色は何色?」と聞かれると、

「赤」と答えるのに時間がかかったり、うっかり「青」と言ってしまったりします。

発見者:ジョン・リドリー・ストループ

この現象を発見したのは、アメリカの心理学者

ジョン・リドリー・ストループ(John Ridley Stroop, 1897–1973)。

1935年に発表した論文

「Studies of Interference in Serial Verbal Reactions」

(連続的な言語反応における干渉の研究)で広まりました。

※「干渉(かんしょう)」とは、二つの作業や情報が邪魔をし合うことです。

クラシック・ストループ課題とは

ストループが行った有名な実験を「クラシック・ストループ課題」と呼びます。

その内容をわかりやすく説明します。

- 実験1(読み)

色名(赤・青など)をインクで印刷し、意味と色を一致/不一致させました。

結果:インクの色は「読む速さ」にあまり影響しませんでした。

→ 「読む」という行為はとても自動的に行われることが分かりました。 - 実験2(色を答える)

文字のインク色を答える課題です。

例えば「青」という文字が赤インクで書かれている場合。

結果:不一致だと平均反応時間が約74%も遅くなるという大きな影響が出ました。

→ 文字の意味が強く干渉することが確認されました。 - 実験3(練習)

練習をすると少し速くなりますが、干渉は完全には消えません。

→ 「読むことの自動性」はとても強力で、抑えるのは難しいことが分かりました。

つまり結論は――

「読む」処理は強いが、「色を言う」処理は弱く、意味と色が食い違うと大きく混乱する。

これがストループ効果のエッセンスです。

『なぜ注目されるのか?』

自動処理と制御処理

心理学では、人の心の情報処理を大きく2つに分けます。

- 自動処理(automatic processing, オートマティック・プロセッシング)

→ 意識しなくてもすぐに行える処理。読み書きなど、習熟で自動化されやすい行動。 - 制御処理(controlled processing, コントロールド・プロセッシング)

→ 意識して注意を使い、時間や労力がかかる処理。色を答える作業など。

ストループ課題は、これら二つがぶつかったときの脳の働きを分かりやすく示すため、

心理学研究や臨床現場で「標準的な課題」として広く使われています。

活用される分野

- 教育・学習

→ 指示の読み間違いを防ぐ教材設計や、子どもの注意力理解に役立つ。 - 臨床心理・神経心理

→ 注意力や抑制力を測る検査として利用。加齢や認知症の影響を調べるのにも使われます。 - デザイン・UI/UX

→ 文字の意味と色が食い違うと混乱を招くため、広告やアプリ設計のチェックに役立ちます。

ADHD・認知症・感情心理学での応用

- ADHD(注意欠如・多動症)

ADHDの人はストループ課題で、より大きな干渉(遅延やミス)が出やすい傾向が報告されています。

→ 単独で診断はできませんが、評価バッテリーの一部として活用されています。 - 認知症・加齢

健常な高齢者と、アルツハイマー病など病的な加齢を見分ける手がかりになります。

→ 実行機能(注意・抑制)の低下を捉えやすい課題です。 - エモーショナル・ストループ

「怖い」「悲しい」など感情的な言葉の色を答えると、答えるのが遅れることがあります。

→ 不安やPTSD、うつなどで「ネガティブな情報に注意が偏っている」ことを調べる研究に使われています。

✨小まとめ(ここまでのポイント)

- ストループ効果は「読む」と「色を言う」の衝突現象。

- 発見者ストループは1935年に実験で証明した。

- 自動処理の強さと制御処理の難しさを測る「心のレントゲン」のような課題。

- 教育、臨床、デザインなど幅広い分野で応用されている。

- ADHD、認知症、感情心理の研究でも重要なツールとなっている。

📌 ここからさらに深めるなら――

「実生活でどう応用できるか」「誤解されやすいポイント」「脳のどこが働いているのか」へと話を進めると、読者がもっと楽しみながら学べる流れになります。

『実生活への応用例』

身近な場面でのストループ効果

ストループ効果は、研究室だけの特別な話ではありません。

私たちの日常生活のあちこちに顔を出しています。

たとえば――

- テストの問題文

問題文と色の表示が食い違っていると、答えを迷うことがあります。 - 広告や看板

「SALE(セール)」の文字が派手な色で書かれているけれど、背景と色がぶつかって読みづらいこと、ありませんか? - 授業や会議のスライド

赤字で「青」と書いてあると、パッと頭に入らずに一瞬止まってしまいます。

これらはすべて、ストループ効果が関わっている「あるある」の例です。

集中力トレーニングとして

実は、ストループ課題は集中力や注意力を鍛える練習としても使えます。

✅ やり方は簡単。

「文字」と「色」が一致していないカードやアプリを用意して、色だけを答える練習を繰り返します。

最初は混乱しますが、続けると少しずつ速く、正確に答えられるようになります。

この過程で「注意を切り替える力」や「無関係な情報を無視する力」が鍛えられるのです。

仕事や人間関係にも応用

ストループ効果から学べるのは、人は無意識に“意味”を優先してしまうということ。

これは、仕事や人間関係の場面でも役立ちます。

- 指示を出すとき

言葉と資料の色・強調が食い違っていると、部下や同僚は混乱します。

→ メッセージは「言葉」と「デザイン」を一致させると伝わりやすい。 - 子どもの勉強

漢字ドリルで「赤」という字を黒で書くより、赤で書いた方が記憶に残りやすい。 - 自分の集中時間

わざとストループ課題に挑戦してから作業すると、脳の切り替えがスムーズになり、作業効率が上がるという声もあります。

メリットとデメリット

- メリット

注意力や集中力を高めるトレーニングになる

情報整理の工夫が身につく

デザインや教材作りに応用できる - デメリット(注意点)

課題に慣れすぎるとトレーニング効果が薄れる

ADHDや認知症の人では負担が大きすぎる場合がある

→ 過度に使わず、バランスを大切にすることが必要です

✨ ここまでのまとめ

ストループ効果は「混乱するだけの現象」ではなく、

学び・仕事・生活を改善するヒントとして活かすことができます。

「文字と色がケンカすると、脳は迷う」――

このシンプルな原理を理解すれば、日常の工夫や集中力アップに役立つのです。

👉 次は、この現象がどんな誤解を生みやすいのか、注意点は何かを見ていきましょう。

正しく理解することで、より安心して生活に取り入れられるようになります。

『注意点や誤解されがちな点』

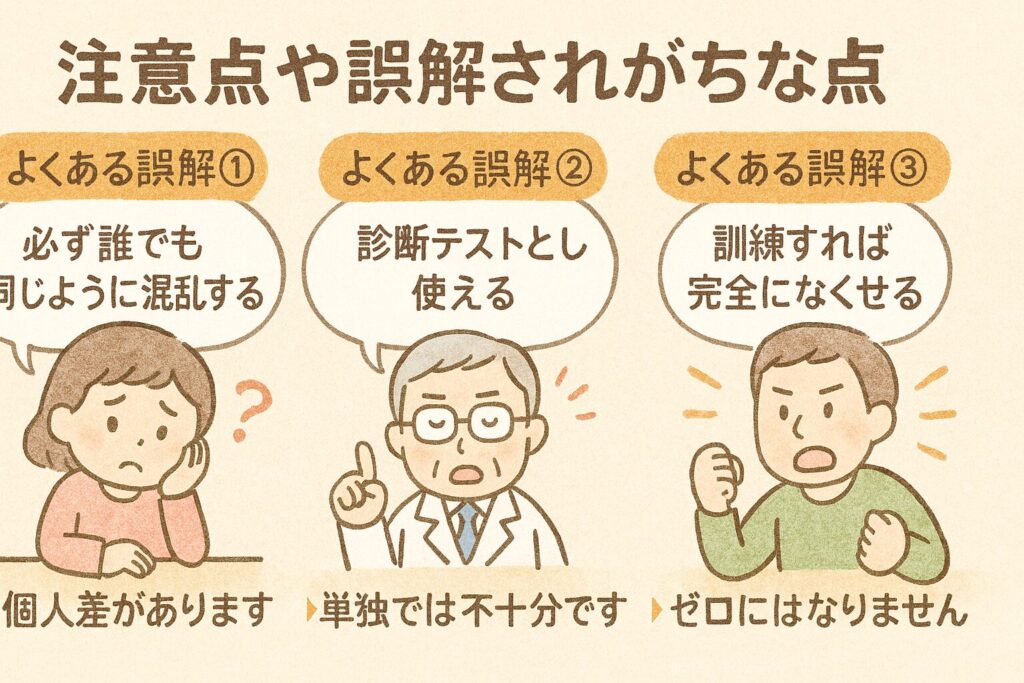

よくある誤解① 「誰でも必ず同じように混乱する」

ストループ効果は多くの人に見られる現象ですが、個人差があります。

- 読み書きがまだ得意でない子ども

- 母語ではない言語で課題を行っている人

- 訓練や慣れで課題に慣れている人

これらの場合、干渉の強さは弱まることがあります。

👉 「必ず誰でも同じ結果が出る」と考えるのは誤解です。

よくある誤解② 「診断テストとして使える」

ストループ課題は、ADHDや認知症などの研究で利用されます。

しかし、これだけで病気を診断することはできません。

なぜなら、反応時間やミスの出方は個人差が大きく、

体調・集中状態・環境によっても変わってしまうからです。

👉 診断の「補助」や「研究データ」としては有効ですが、単独では不十分です。

よくある誤解③ 「訓練すれば完全になくせる」

練習によって干渉は小さくなりますが、ゼロにはなりません。

なぜなら、「読む」という行為は大人にとって自動化された処理だからです。

👉 「努力すれば完全に混乱しなくなる」というのも誤解です。

なぜ誤解が生まれやすいのか?

- 実験の例(赤で「青」と書くなど)が分かりやすいため、

「誰でも同じ体験をする」と思われがち。 - 臨床研究で取り上げられることが多いため、

「検査=診断に使える」と勘違いされやすい。 - トレーニングとして紹介されることがあるので、

「やれば必ず克服できる」と期待されやすい。

回避のためのポイント(対処法)

- 個人差を理解する

→ 人によって混乱の度合いは違う。比較するより「自分の変化」を見る。 - 診断目的では使わない

→ あくまで「注意力の傾向を知る一つの手段」と考える。 - トレーニングは無理なく

→ ゲーム感覚で短時間。疲労やストレスを感じたら休む。 - 教育やデザインに応用する際は一貫性を意識

→ 言葉と色、意味と見た目をできるだけ合わせると誤解を減らせる。

✨小まとめ

ストループ効果は便利で面白い現象ですが、

「誰でも同じ」「診断に使える」「完全に克服できる」と思うのは誤解です。

正しく理解すれば――

**安心して学びや仕事に役立てられる「使える心理学」**として生かすことができます。

『おまけコラム』

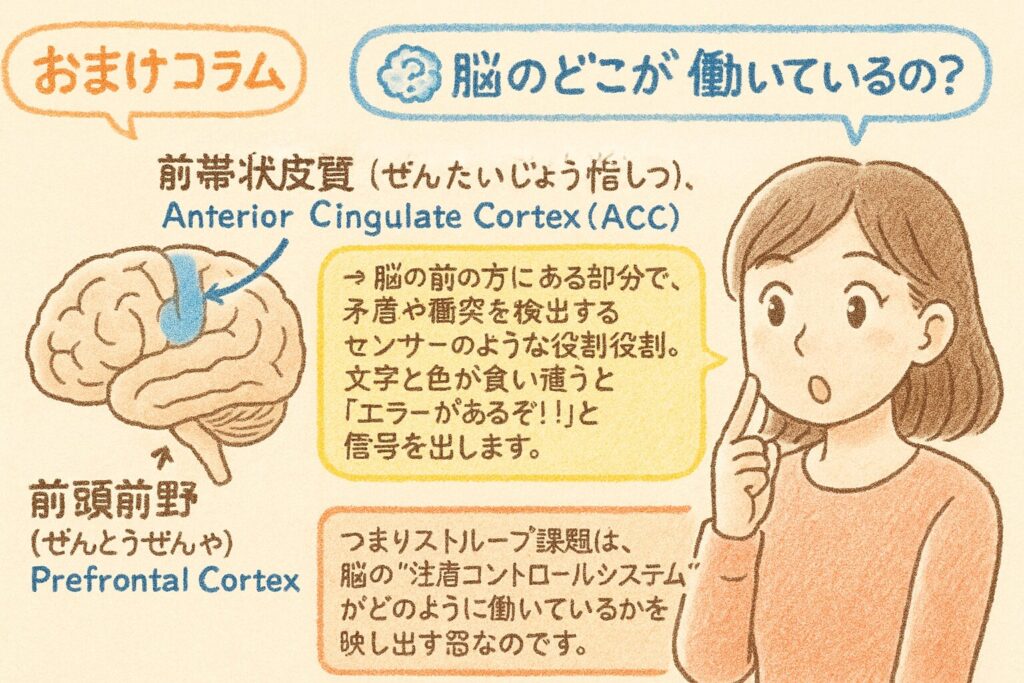

🧠 脳のどこが働いているの?

ストループ効果が起きるとき、脳の中では「情報のぶつかり合い」を整理するために、

特定の領域が活発に働きます。

- 前帯状皮質(ぜんたいじょうひしつ, Anterior Cingulate Cortex=アントリア・シンギュレイト・コーテックス, ACC)

→ 脳の前の方にある部分で、矛盾や衝突を検出するセンサーのような役割。

文字と色が食い違うと「エラーがあるぞ!」と信号を出します。 - 前頭前野(ぜんとうぜんや, Prefrontal Cortex=プリフロントル・コーテックス)

→ 判断や抑制をつかさどる領域。

「文字を読むのを抑えて、色に集中しよう」と指令を出します。

つまりストループ課題は、

脳の“注意コントロールシステム”がどのように働いているかを映し出す窓なのです。

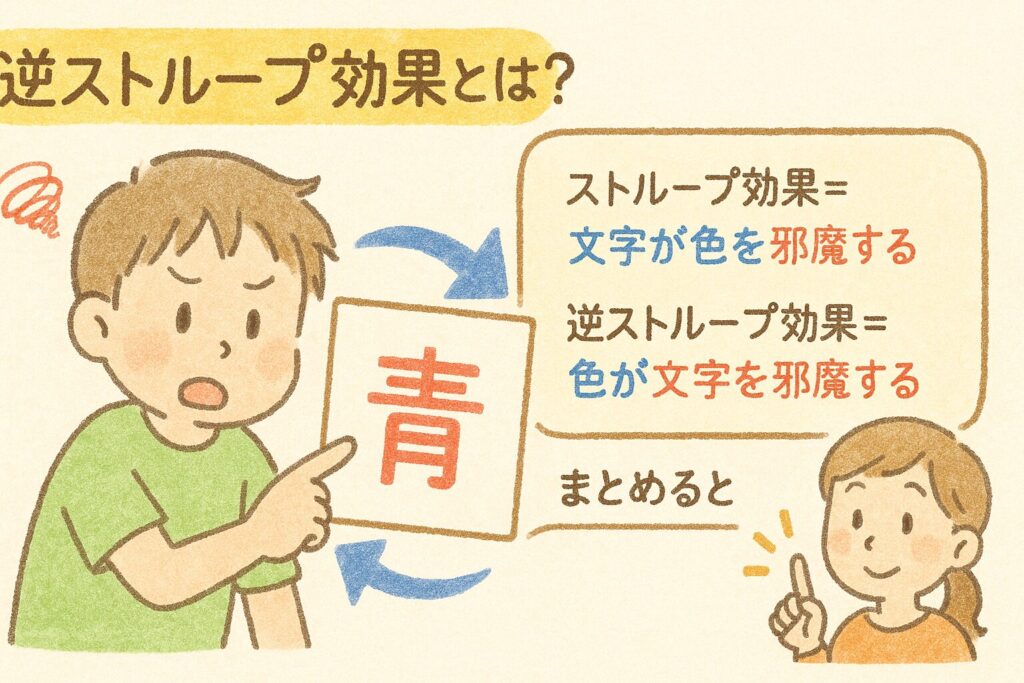

🔄 逆ストループ効果とは?

普通のストループ効果は、**「文字が色を邪魔する」**現象。

一方、**逆ストループ効果(Reverse Stroop Effect=リバース・ストループ・エフェクト)**はその逆で、

**「色が文字を読むことを邪魔する」**現象です。

- 例:赤インクで「青」と書かれたとき。

「青」と読むスピードが少し遅れる場合があります。

特に子どもや、読みの習熟度がまだ低い人では、この影響が出やすいと報告されています。

👉 まとめると

- ストループ効果=文字が色を邪魔する

- 逆ストループ効果=色が文字を邪魔する

両方を比べると、「読む」という行為がどれほど強力な自動処理なのかがよく分かります。

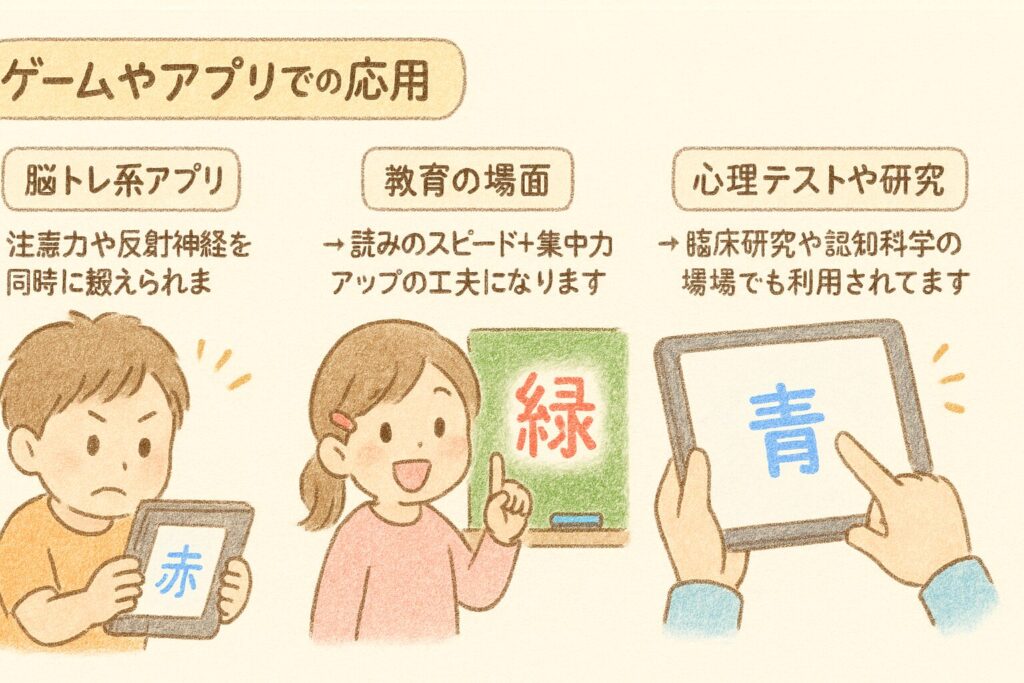

🎮 ゲームやアプリでの応用

ストループ効果は「混乱するけど面白い」現象なので、

ゲームやアプリに多く応用されています。

- 脳トレ系アプリ

→ 画面に「赤」と青色で書かれた文字が表示され、インクの色を素早く答える。

→ 注意力や反射神経を同時に鍛えられます。 - 教育の場面

→ 子どもが遊び感覚で「文字」と「色」を区別する練習ができる。

→ 読みのスピード+集中力アップの工夫になります。 - 心理テストや研究

→ タブレットやスマホを使って簡単に計測できるため、臨床研究や認知科学の現場でも利用されています。

✨ 小まとめ

ストループ効果は、

- **ACC(前帯状皮質)**という「エラー検出器」

- 前頭前野という「判断と抑制の司令塔」

この2つの脳領域が大きく関わっています。

さらに逆ストループ効果も合わせて考えると、

「読むことの自動性」と「色に注意する難しさ」の両方が、より鮮明に理解できます。

そしてこの現象は――

ただの心理テストではなく、脳トレや教育、研究ツールとしても私たちの生活の身近なところで活躍しているのです。

『まとめ・考察』

ここまで見てきた「ストループ効果」。

一見ただの“頭の混乱”に思える現象ですが、振り返ってみると大切なことが見えてきます。

✅ 学びのポイント

- 定義:文字と色がぶつかり合い、反応が遅れたり間違えたりする現象。

- 発見:1935年、ジョン・リドリー・ストループが実験で証明。

- 脳科学:前帯状皮質(エラー検出)と前頭前野(抑制と判断)が深く関与。

- 応用:教育、臨床心理、デザイン、脳トレ、感情研究など幅広い分野で活用。

- 注意点:誰にでも同じように出るわけではなく、診断にも単独では使えない。

💡 考察 ― 私たちが得られる気づき

ストループ効果は「人の脳は自動的に“読む”を優先する」という真実を教えてくれます。

これは、日常生活や仕事において「無意識に流されること」がどれほど多いかを示す例でもあります。

- テストや資料では「言葉」と「見た目」をそろえることの大切さ。

- 子どもの勉強や大人の集中力アップに使えるヒント。

- 不安や感情に左右される自分の注意のクセに気づくきっかけ。

つまりストループ効果は、脳の弱点を知ることで、逆に強みに変えることができる心理学の知恵なのです。

🤔 あなたならどう活かしますか?

- 資料作りで「言葉」と「色」を揃えて、伝わりやすくする。

- 子どもと一緒に「色あてゲーム」で遊びながら集中力を高める。

- 仕事前にストループ課題で頭をウォーミングアップする。

活かし方は人それぞれです。

大切なのは、**「脳は思ったより単純に迷いやすい」**という事実を知り、

その知識を工夫や生活改善に取り入れること。

さらに学びたい人へ

ストループ効果に興味を持った方へ、ここからさらに理解を深められる学びの道をご紹介します。

「本でじっくり知識を広げたい人」と「実際に体験して納得したい人」の両方に向けてまとめました。

📚 おすすめ書籍

初学者におすすめ

『認知心理学:心のメカニズムを解き明かす(いちばんはじめに読む心理学の本 4)』仲 真紀子 編著

心理学を初めて学ぶ人のために書かれたやさしい入門書です。

「人はどう見て、どう聞いて、どう考えるのか」という基本から丁寧に解説。

ストループ効果を理解する土台として最適です。

中級者におすすめ

『認知心理学(New Liberal Arts Selection)』箱田裕司・都築誉史・川畑秀明・萩原滋 著

大学のテキストとしても使われる本格派。

注意、記憶、言語などの領域を体系的に解説し、ストループ効果を心理学の中で位置づけられます。

「なぜこの実験が重要なのか」を学びたい方にぴったりです。

初学者から中級者への橋渡しに

『基礎から学ぶ認知心理学 ― 人間の認識の不思議(有斐閣ストゥディア)』服部雅史・小島治幸・北神慎司 著

図表や具体例が多く、読みやすいテキストです。

「なぜ人は錯覚するのか?」という素朴な疑問から、研究知識までカバー。

初学者にもわかりやすく、中級者にも深い学びを与えてくれる一冊です。

🏛 体験できる場所

東京:科学技術館(千代田区・北の丸公園)「イリュージョンA」展示室

目と脳のズレを体験できる錯覚展示が充実。

ストループ効果のような「意味と感覚の衝突」を、遊びながら直感的に感じられます。

東京:明治大学「錯覚美術館」(計算錯覚学)

数学と視覚科学を組み合わせた「計算錯覚学」の研究成果を展示。

アートと学問の両面から錯覚を楽しみ、学べます。心理現象を新しい角度で体験できます。

名古屋:名古屋市科学館「錯覚」展示

常設の錯覚展示が豊富。

「見え方」と「感じ方」がずれる体験を通して、認知心理学の理解を実感できます。

旅行や休日学習に最適です。

神奈川:鎌倉不思議立体ミュージアム

立体錯覚や光の反射を使った展示が特徴。

「見ているのに、違って感じる」体験を全身で味わえます。

子どもから大人まで楽しみながら、脳と視覚の仕組みを学べます。

✨ 小まとめ

書籍で「知識の深さ」を、展示で「体感する驚き」を。

この両方を組み合わせると、ストループ効果の理解はぐっと深まります。

👉 あなたなら、まずは本で学びますか?

それとも体験施設で「不思議!」を味わってみますか?

📝 疑問が解決した物語

小学校の教室で、先生が黒板に「赤」と書きました。

でも、そのチョークの色は青。

「この文字の色は何色でしょう?」と問われて、子どもたちは迷いました。

「赤!」と言う子もいれば、「青…かな?」と不安そうに答える子もいます。

その場はざわざわと、不思議な空気に包まれました。

授業のあと、先生は子どもたちに説明しました。

「これはね、“ストループ効果”という心理現象なんだよ。

私たちの脳は“文字を読むこと”を無意識に優先してしまうから、色だけに注目するのが難しくなるんだ」

子どもたちは「なるほど!」と驚きます。

文字と色がぶつかって混乱するのは、自分たちの頭が“弱い”からではなく、人間の脳の自然な仕組みだったのです。

💡 子どもたちが得た学びと考え方

- 「わからなくて困る」ではなく「誰でも同じように迷うことがあるんだ」と知って安心。

- 「集中するってこういうことなんだ」と、注意力の大切さを実感。

- 「工夫すれば迷いを減らせる」と気づき、勉強や生活に前向きな視点を持てた。

その後、子どもたちは「ストループゲーム」と呼んで遊びながら練習し、

「最初は迷ったけど、慣れると少しずつ早く答えられる!」と楽しんでいました。

✨ 読者へのつなぎ

物語の子どもたちがそうだったように、

「不思議」を正しく理解すると、それは不安や混乱ではなく「学び」や「楽しみ」に変わります。

👉 あなたも、ストループ効果を“脳のクセ”として受け入れて、

生活や仕事に工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。

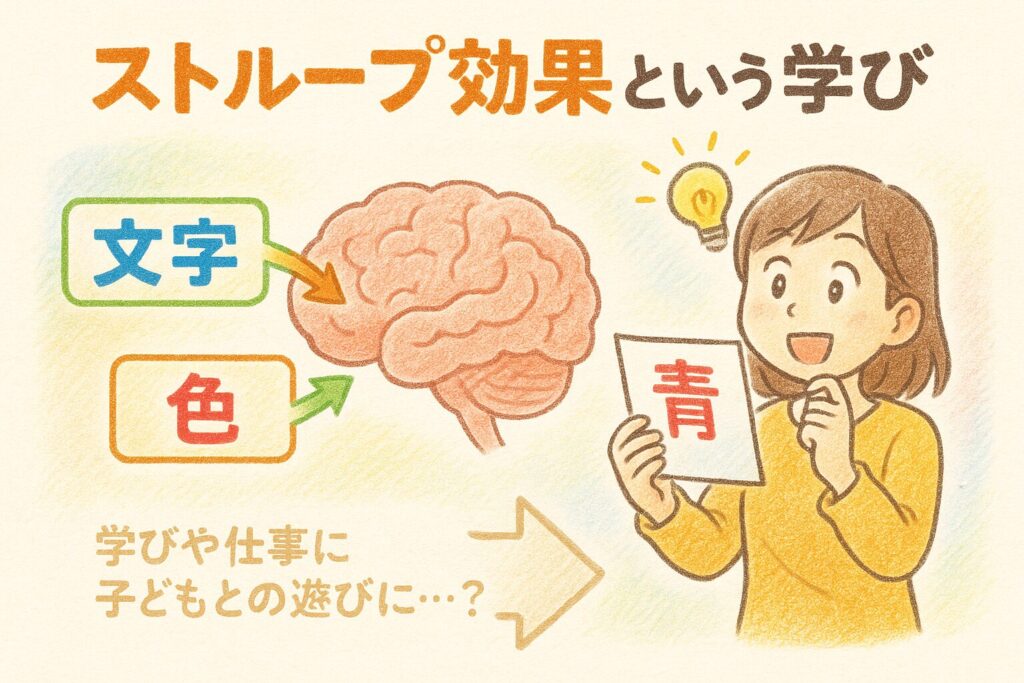

✨ ブログ記事の締め

ストループ効果は、

「文字」と「色」というごく身近な要素の中に、

人間の脳の複雑さとユニークさを映し出す現象でした。

不思議に思うだけだった現象が、

心理学の言葉と研究によって「なるほど!」に変わる。

その瞬間に、日常が少し特別に見えてきます。

私たちは誰もが、知らず知らずのうちに脳のクセに影響されて生きています。

でも、それを知ることで不安が和らぎ、工夫する力に変えることができます。

👉 あなたなら、この知識をどんな場面で活かしますか?

学びや仕事、子どもとの遊び、集中力アップ…。

活かし方は人それぞれです。

🧭注意補足

ここで紹介した内容は、筆者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる情報源をもとにまとめたものですが、

心理学の研究は今も進んでおり、新しい発見が加わる可能性があります。

つまり「これが唯一の答え」ではなく、「学びの入り口」です。

ストループ効果が一瞬の迷いを私たちに残すように、

その不思議さをきっかけに、

あなた自身がさらに調べ、考え、体験して、

さらに深い学びの世界へ足を踏み入れてみてください。

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました。

意味と色がぶつかって迷うように、人生も時に迷います。けれど、その“迷い”こそが学びの始まりなのかもしれません。

コメント