「人と同じはイヤ」はなぜ起きる?――『スノッブ効果』とは

人と同じはイヤの正体――『スノッブ効果』をやさしく解説

(バンドワゴン・ヴェブレンとの違いと活用術)

イベントでお気に入りの服を着て行ったら、

会場でまったく同じ服の人を発見。

「好きで選んだのに…違うのがよかったかも」。

——そんなチクリとくる気まずさ、ありませんか。

3秒で分かる結論

お答えします。

その気持ちは**「スノッブ効果」によるものです。

他人が持つほど、そのモノを欲しがる気持ちが弱まる心理を指し、1950年に経済学者ハーヴェイ・ライベンシュタイン**が提示しました。

反対の現象はバンドワゴン効果(みんなが持つほど欲しくなる)です。両者は同論文であわせて論じられました。

今回の現象とは?

あるあるの例

- 限定スニーカーが街に増えた瞬間、不思議と熱が冷めた。

- 推しブランドの希少カラーが定番化して、次は別の色が気になりだした。

- 職場で同じボトルを使う人が増え、名入れやステッカーで差をつけたくなった。

- 旅行先の**“ここだけ”土産に惹かれるのに、駅で皆が同じ袋を提げていると別の品**を探したくなる。

この記事を読むメリット

- すぐに正体がわかる(スノッブ/バンドワゴン/ヴェブレンの整理)

- 仕事・販促・ブランディングでの活かし方と注意点が手に入る

- 自分らしい選び方が楽になる(“人と違う”を攻めずに遊ぶコツ)

疑問が浮かんだ物語

ふしぎ。

ライブ会場に着いた瞬間、隣の人の服が自分とおそろいでした。

「せっかく考えて選んだのに、特別じゃなくなったみたい……」。

胸の奥がムズムズします。

どうして同じだけで、こんなに気まずいのだろう。

謎だな。

不思議だな。

この感情は何なんだろう。

「好きなものは好き」なはずなのに、

人と同じになるだけで気持ちが揺れるのは、どうして?

——この謎、次でスッキリ解き明かします。次へ。

すぐに分かる結論

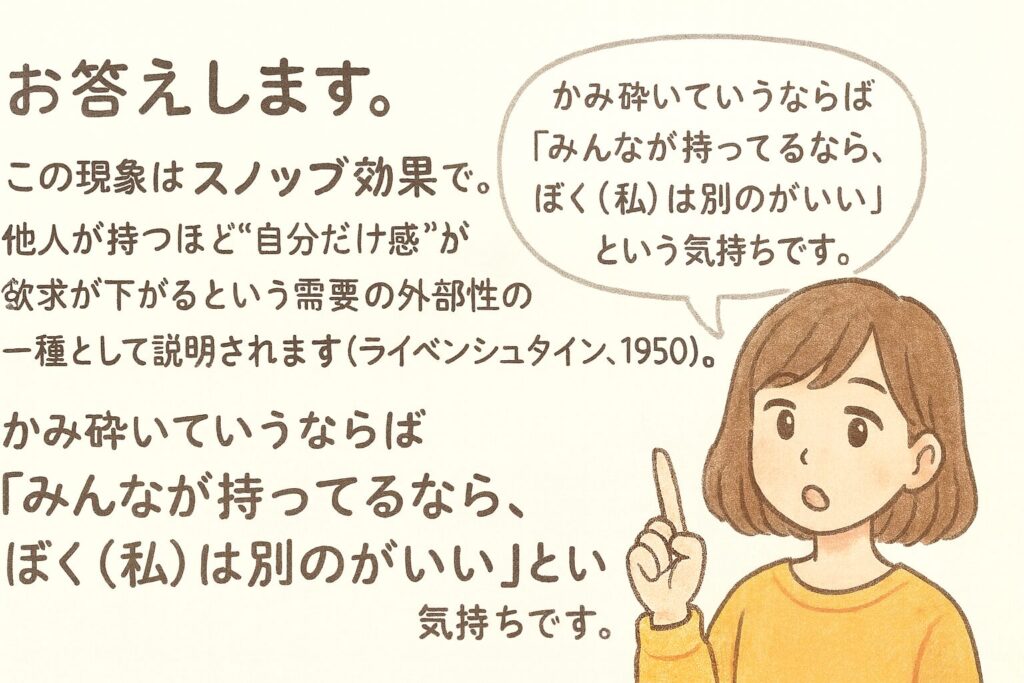

お答えします。

この現象はスノッブ効果です。

他人が持つほど“自分だけ感”が薄れ、欲求が下がるという需要の外部性の一種として説明されます(ライベンシュタイン, 1950)。

噛み砕いていうならば

**「みんなが持ってるなら、ぼく(私)は別のがいい」**という気持ちです。

いっぽうで、みんなが持つほど欲しくなるのがバンドワゴン効果。

そして、値段が高いほど魅力になるのがヴェブレン効果(“見せる消費”)。

この三つの区別が分かると、さっきのモヤモヤの理由が見えてきます。

3つのちがい

- スノッブ効果

「人と同じなら、魅力ダウン」

例:限定スニーカーが街に溢れたら急に熱が冷める。

──理由:**自分だけ感(希少性)**が薄れるから。 - バンドワゴン効果

「みんなが持つなら、安心で欲しくなる」

例:職場の半分が同じボトルを使い始め、つい自分も欲しくなる。

──理由:多数派=安心・信頼という気持ちが働くから。 - ヴェブレン効果

「高いこと自体が魅力」(“見せる消費”)

例:高価格の時計やバッグに価値を感じる。

──理由:高価=希少・ステータスという社会的意味がつくから。

つまり

- あなたがイベントで同じ服を見てモヤッとしたのは、

**スノッブ効果(自分だけ感の喪失)**が働いたから。 - でも別の場面では、みんなが使っている安心感で買うこともある(バンドワゴン)。

- さらに価格自体に惹かれる買い方もある(ヴェブレン)。

この3つを切り分けると、自分の気持ちの揺れ方が理解しやすくなります。

「なぜ“自分だけ”が大事なの?」が気になった方は、次の章へどうぞ。一緒に学びませんか。

『スノッブ効果』とは?

定義(要点)

「スノッブ効果」とは、

他の人が持つほど、自分の欲しい気持ちが弱まるという心理現象のことです。

たとえば、最初は「これが欲しい!」と思っていたのに、

周りの人が同じものを次々と持ち始めると、

「なんだか特別じゃなくなったな」と感じて、熱が冷めてしまう。

これがまさにスノッブ効果です。

経済学ではこの現象を、**負のネットワーク外部性(ネガティブ・ネットワーク・エクスターナリティ)**と呼ぶこともあります。

ネットワーク外部性とは?

「他の人が使うことで、自分にとっての価値も変わる」ということ。

スノッブ効果は“他人が使うほど自分の価値が下がる”ので、負(マイナス)の外部性に分類されます。

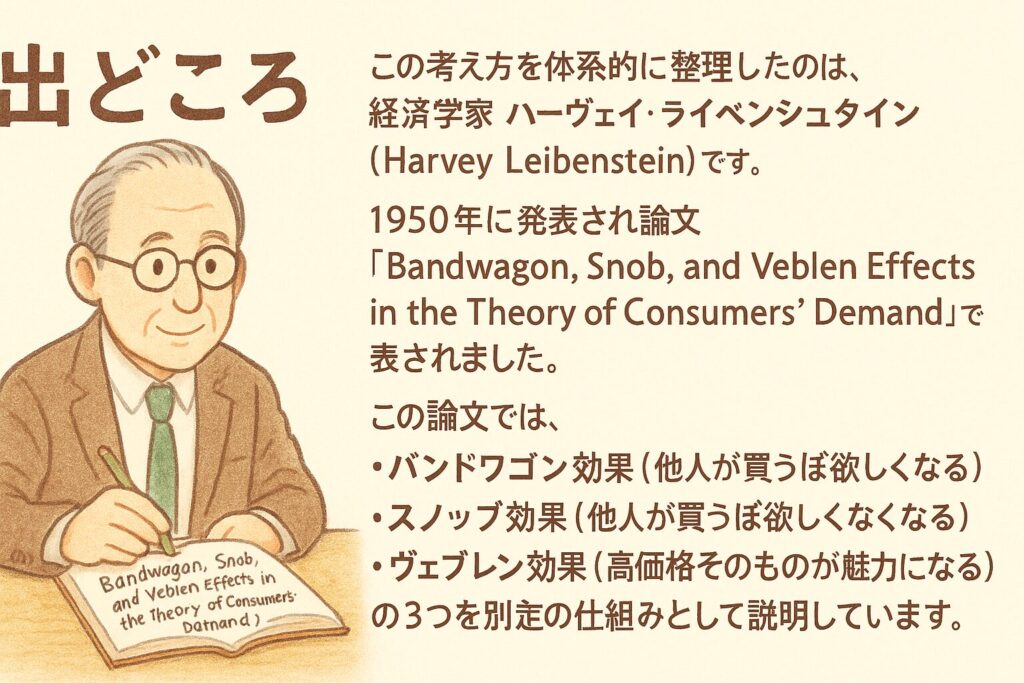

出どころ

この考え方を体系的に整理したのは、

経済学者 ハーヴェイ・ライベンシュタイン(Harvey Leibenstein) です。

1950年に発表された論文

「Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers’ Demand」

(バンドワゴン・スノッブ・ヴェブレン効果と消費者需要の理論)で示されました。

この論文では、

- バンドワゴン効果(他人が買うほど欲しくなる)

- スノッブ効果(他人が買うほど欲しくなくなる)

- ヴェブレン効果(高価格そのものが魅力になる)

の3つを別々の仕組みとして説明しています。

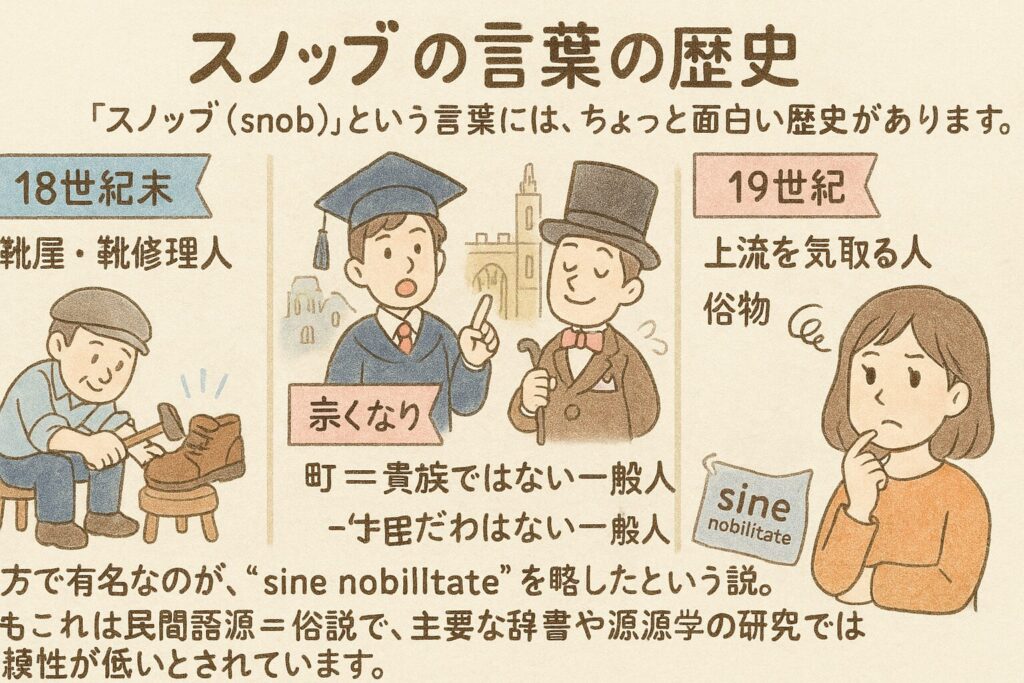

語の由来(snob)

snob(スノッブ) という英単語は、

18世紀末には「靴屋(しゅうや:cobbler)」を意味しました。

その後、ケンブリッジ大学の学生の俗語で「町人」という意味に使われ、

19世紀には「上品ぶる人」「俗物」という意味に広がっていきました。

なお、よくある「sine nobilitate(サイン・ノービリターテ:貴族ではない)」が由来だという説は、

現在では民間語源(本当の由来ではない俗説)とされています。

まとめると:

「スノッブ効果」は経済学の概念。

「snob」という単語の歴史は英語の語源の話。

この2つは混同しないのが大切です。

実験で確かめられた「スノッブ効果」

1) クッキー実験(Worchel, Lee, Adewole, 1975)

同じクッキーでも、瓶に残っている数が少ない方が「おいしい/欲しい」と評価された古典実験。

→ 「数が少ない=特別」という感覚が働き、人と同じものが増えると魅力が下がるという傾向を支持しています。

かみくだき:

たくさん入った瓶より、残り2枚しかない瓶のクッキーの方が「価値がある」と感じやすい。

つまり「希少性(きしょうせい)」そのものが魅力を引き上げるのです。

2) ラボ実験:スノッブ×フォロワー市場(Amaldoss & Jain, 2005)

経済学の研究者が実験室で、

- スノッブ(人と違いたい人)

- フォロワー(みんなに合わせたい人)

が混ざる市場を再現しました。

結果、スノッブが一定数いると、価格が上がっても需要が落ちにくい/むしろ上がるケースが観察されました。

→ 「スノッブは、あえて高いものを選んで他人と違いたがる」という理論的予測が実験で裏づけられたのです。

どういう条件で「上向き」になるの?

- 彼らは、市場にスノッブ(他人と違いたい)とフォロワー(みんなに合わせたい)が同時に存在する状況をモデル化し、ラボ実験で再現しました。

その結果、フォロワーが一定数いる場合に限り、スノッブの需要が価格上昇とともに増える(=上向き)ことが観察されました。

これは「高い=他人と差がつくシグナル」になり、差別化動機が強まるからです。 - 一方で、市場がスノッブだけまたはフォロワーだけなら、需要は通常どおり下向きのまま(価格↑で需要↓)。

つまり、「誰にでも当てはまる逆転」ではなく、混在市場という条件がカギです。

かみくだき:

「わざわざ高い方を選ぶ」のは不合理に見えますが、

スノッブにとっては「高い=他人と差がつく証拠」。

だから需要曲線が普通とは逆に動くこともあるのです。

バンドワゴン/スノッブ/ヴェブレンの違い

バンドワゴン効果

「みんなが持つから欲しくなる」

例:職場の大半が同じアプリを使っているから、自分も導入する。

理由:多数派に属すると安心できるから。

スノッブ効果

「みんなが持つから欲しくなくなる」

例:同じ限定グッズを持つ人が増えて、自分は別の色や特注版を探したくなる。

理由:自分だけの特別感が消えてしまうから。

ヴェブレン効果

「高いからこそ欲しくなる」

例:高級時計やブランドバッグ。

理由:高価格そのものが希少性やステータス(地位の証明)になるから。

モヤモヤの正体

イベントで同じ服を見てモヤッとしたのは、

まさにスノッブ効果が働いたから。

一方で、別の場面ではバンドワゴン効果によって「安心だから欲しい」と思うこともあるし、

ヴェブレン効果によって「高いからこそ魅力的」と感じることもあります。

つまり、この3つの効果を区別して考えると、

「なぜ気持ちが揺れるのか?」というモヤモヤがスッキリ理解できるのです。

なぜ注目されるのか?

現代ならではの背景

- SNSやネット通販で拡散が速い

新作や限定品があっという間に広まり、同じものを持つ人が急増します。

→ 結果として、「自分だけの特別感が欲しい」というスノッブ的な気持ちも強くなる。 - 価格の意味が可視化されやすい

レビュー動画やSNSの投稿で「高価な物は特別」というイメージが広がり、

ヴェブレン効果も現代で再び注目されています。

3つの効果の活用

- 商品ラインナップ設計

- 定番商品(バンドワゴン効果):多くの人に安心して選ばれる

- 限定商品(スノッブ効果):数量・色・コラボなどで希少性を演出

- 高級ライン(ヴェブレン効果):素材や工程にこだわり、高価格そのものを価値に

- コミュニケーションの工夫

限定品は「なぜ限定なのか」を説明。

高価格品は「なぜ高いのか」の理由(品質・保証・文化的背景)を明確にする。

→ 誤解や不信感を避けるために大切です。

混ざるとどうなる?

- バンドワゴン × スノッブ

最初は「みんなが持ってる」安心感で広まる。

でも広まりすぎると「自分だけ感」が消えて、急に魅力が下がる。 - スノッブ × ヴェブレン

「限定かつ高価」は強力。

ただし、排他的すぎると反発や炎上につながる。 - バンドワゴン × ヴェブレン

高価な商品を「みんなが持っている」状態が広がると人気も拡大する。

ただし景気や流行が変わると、急に需要がしぼむ危険もある。

どう活かす?

- 個人の買い物

「自分だけ感が欲しいのか?」

「安心が欲しいのか?」

「価格に込められた物語に惹かれているのか?」

——気持ちを言語化すると、納得感のある選び方ができます。 - 仕事やマーケティング

- まず「目的」を決める(安心拡散/差別化/高級路線)

- 「根拠」を示す(なぜ限定なのか/なぜ高いのか)

- 「飽和後の対策」を準備(改良・色替え・リニューアル)

小まとめ

スノッブ効果は、

「みんなが持っているなら、私はいらない」という心の動き。

その背景には「自分だけ感」を大切にしたい気持ちがあります。

いっぽうで、安心を求める「バンドワゴン効果」、

価格自体に惹かれる「ヴェブレン効果」も同じ場面で作用することがあります。

この3つを区別して理解すると、

自分のモヤモヤの正体が見えて、より納得感のある選択やマーケティングの工夫につながります。

実生活への応用例(すぐ使えるヒント集)

A. 日常の選び物 —— “自分だけ感”を手軽につくる工夫

- イベント服の“かぶり”対策

同じ服でも、アクセサリー・色の組み合わせ・小物で印象は変わります。

例:同じシャツでも「明るいスカーフ」や「靴下の色」で個性を出せます。 - スマホ小物のアレンジ

スマホケースにチケットの半券を挟む、ストラップの色を変える。

小さな違いでも「自分だけの持ち物」にできます。 - 日用品の工夫

傘・水筒・充電器に目印シールやタグをつける。

同じ型を持つ人が多いほど「区別したい」気持ちが強まります。 - カフェのマイレシピ

ラテを頼む時に「シロップ少なめ」「オーツミルクに変更」など。

小さなカスタムで「自分仕様」が完成します。 - 文房具や紙もの

ブックカバーを地域限定のデザインに。

メモ帳は方眼の幅や紙色を変えるだけでも気分が上がります。

👉 ポイントは「大きな違いではなく、小さな差」。

その差が“スノッブ効果”の満足感をくれるのです。

B. 仕事・マーケティング —— 3つの効果をどう活かすか

① ラインナップの設計

- 定番商品(バンドワゴン効果):誰でも安心して選べる。

- 限定商品(スノッブ効果):数量・期間・色・シリアル番号で希少性(きしょうせい)を演出。

- 高級ライン(ヴェブレン効果):素材や工程にこだわり、価格そのものが価値になるように設計。

② 伝え方の工夫

- 「なぜ限定なのか?」を説明(例:小ロット生産、希少素材)。

- 「なぜ高いのか?」を明確に(例:職人の手仕事、長期保証)。

- 「なぜ安心なのか?」を示す(例:レビュー数、長期販売実績)。

③ 飽和への備え

人気が出すぎると希少性は失われます。

そのときは 色や仕様を変える、ロット番号を加える など「新しい限定」を設計することが大切です。

④ 簡単な効果測定

「数量限定」と「レビュー高評価」の2種類の広告を出し、どちらに反応が強いかを見る。

これで「スノッブ派」と「バンドワゴン派」の動きを確かめられます。

注意点と誤解

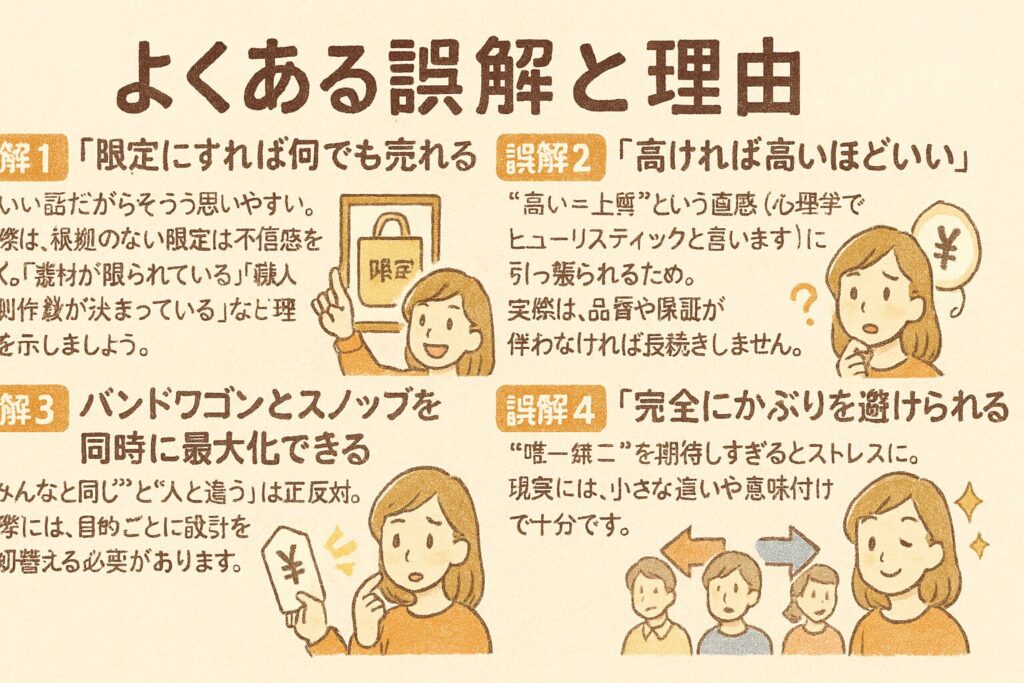

よくある誤解と理由

- 誤解1:「限定にすれば何でも売れる」

→ 強い言葉だからそう思いやすい。

実際は、根拠のない限定は不信感を招く。

「素材が限られている」「職人の制作数が決まっている」など理由を示しましょう。 - 誤解2:「高ければ高いほどいい」

→ “高い=上質”という直感(心理学でヒューリスティックと言います)に引っ張られるため。

実際は、品質や保証が伴わなければ長続きしません。 - 誤解3:「バンドワゴンとスノッブを同時に最大化できる」

→ “みんなと同じ”と“人と違う”は正反対。

実際には、目的ごとに設計を切り替える必要があります。 - 誤解4:「完全にかぶりを避けられる」

→ 「唯一無二」を期待しすぎるとストレスに。

現実には、小さな違いや意味付けで十分です。

誤解を避けるための考え方

- 設計の前に目的を明確にする

「安心感を与えたいのか」「特別感を出したいのか」「高級さを示したいのか」。 - 理由を短く伝える

限定なら「小ロット生産のため」など、ひと言で言える説明を用意。 - 更新の準備をしておく

人気が出すぎて飽和したときのために、別色・改良版・再販条件をあらかじめ考えておく。 - トーンに注意

「選ばれない人を排除する」ような言葉ではなく、

「あなたらしさを尊重する」言葉を選ぶ。

小まとめ

“人と同じはイヤ”という気持ちは、ただのわがままではありません。

それは「私を私として見てほしい」という自然な願いです。

ほんの少しの工夫で、

同じモノでも「自分だけのモノ」になります。

——次は、あなたがどんな場面で“自分だけ感”を取り入れるか、考えてみませんか?

おまけコラム

——“スノッブ”という言葉の小話

「スノッブ(snob)」という言葉には、ちょっと面白い歴史があります。

最初の意味は18世紀末、「靴屋(しゅうや)」や「靴修理人(cobbler:コブラー)」。

そこからケンブリッジ大学の学生が俗語として、「町人」=貴族ではない一般人を指すのに使いはじめました。

さらに19世紀になると、意味が広がって

**「上流を気取る人」「俗物(ぞくぶつ)」**というニュアンスをもつようになります。

一方で有名なのが、“sine nobilitate(サイン・ノービリターテ:貴族ではない)”を略したという説。

でもこれは民間語源(みんかんごげん)=俗説で、主要な辞書や語源学の研究では信頼性が低いとされています。

ここで注意したいのは、

- 「スノッブ(snob)」という言葉の歴史的な意味変化

- 「スノッブ効果(snob effect)」という経済学の専門用語

は、別物だということです。

「スノッブ効果」という言葉は、1950年に経済学者 ハーヴェイ・ライベンシュタイン(Harvey Leibenstein) が論文で使った理論用語です。

つまり、**マーケティング用語として再利用された“学術的な借用”**なんですね。

豆知識:経済学からマーケティングへ

「スノッブ効果」という言葉は、

1950年に経済学者 ハーヴェイ・ライベンシュタイン(Harvey Leibenstein) が発表した論文で定義されました。

本来は経済学の専門用語ですが、

のちにマーケティングの世界で“学術的な借用”として再利用されるようになります。

具体的には——

- 商品設計

定番(バンドワゴン=みんなが安心)と、限定(スノッブ=特別感)を分けて展開。 - 価格戦略

「高いからこそ価値がある」というヴェブレン効果を利用。

高価格の理由(素材・工程・保証)を明示して納得感を作る。 - プロモーション

「数量限定」「先行販売」などのコピーでスノッブ心理を刺激。

こうした“理論を実務に持ち込む”のが「学術的な借用」です。

研究で定義された芯を守りつつ、現場の言葉に翻訳して使うイメージですね。

そのため、

「スノッブ=うぬぼれ」

「スノッブ効果=経済学の理論」

と、しっかり区別して理解するのが大切です。

まとめ・考察(問いかけも)

結論の再確認

スノッブ効果とは――

**「他の人が持つほど、自分は欲しくなくなる」**という心理です。

経済学の言葉では、**負のネットワーク外部性(ふの・がいぶせい)**とも呼ばれます。

ネットワーク外部性とは?

「みんなが使えば使うほど、自分にとっての価値も変わる」こと。

たとえば、LINEのようなSNSは利用者が多いほど便利になります(プラスの外部性)。

一方、スノッブ効果は**“人が増えると価値が下がる”**のでマイナスの外部性です。

私の視点

スノッブは決してネガティブなだけではありません。

それは**「人と違うものを持ちたい」「自分らしさを表現したい」**という健全な動機でもあるからです。

ただし、そこに**「他者を見下す態度」**が混ざると、途端に不快なイメージになります。

長く愛されるブランドや商品は、

- 事実に裏づいた希少性(数量が限られる理由や素材の特別さ)

- ひらかれた美意識(排他的にならない伝え方)

この両方を大切にしているといえるでしょう。

体験談のタネ

私自身も「限定色の万年筆」を手に入れたとき、仕事が少し楽しくなりました。

でも、それが流行して定番化すると……なぜか心が離れて、また**“自分だけ感”**を求めて別の一本を探したくなったのです。

こうした揺れは、私たちの中にある

- 安心を求める気持ち(バンドワゴン効果)

- 特別を求める気持ち(スノッブ効果)

- 高価格に惹かれる気持ち(ヴェブレン効果)

が切り替わる瞬間なのだと思います。

あなたへの問いかけ

- あなたはどんなときに「自分だけの特別」を求めますか?

- 逆に「みんなと同じだと安心」と感じる場面はありますか?

- もし商品を企画するなら、安心・特別・高価格のどの要素を主役にしますか?

選び方の理由を自分で言葉にできたとき、

買い物も、企画も、もっと納得できるものになるはずです。

Q&A(よくある質問形式)

Q1. スノッブ効果とバンドワゴン効果の違いは?

A.

スノッブ効果は「みんなが持つほど欲しくなくなる心理」。

一方でバンドワゴン効果は「みんなが持つほど欲しくなる心理」。

同じ“周囲の影響”でも、反対の反応が起きるのがポイントです。

Q2. スノッブ効果は悪いことですか?

A.

いいえ、必ずしも悪いわけではありません。

「自分らしくありたい」「特別感を大切にしたい」という自然な欲求の表れです。

大切なのは、他人を見下さず「自分だけの楽しみ方」として活かすことです。

Q3. 実生活でスノッブ効果をどう活用できますか?

A.

例えばファッションなら、小物やアレンジで“自分だけ感”を出す工夫に。

マーケティングなら「数量限定」や「地域限定」といった企画で、商品を特別に感じてもらう戦略に活用できます。

Q4. スノッブ効果はどんな商品で強く出やすいですか?

A.

ブランド品や限定グッズ、ファッション、ガジェットなど“目に見える消費財”で特に出やすい傾向があります。

「他人と同じだと特別感が消える」という感情が働きやすいからです。

Q5. スノッブ効果を感じない人もいますか?

A.

います。

むしろ「みんなが使っているから安心」と思うバンドワゴン型の人も多いです。

市場では両方のタイプが混在しているので、商品設計やコミュニケーションでは「安心」と「特別感」の両立が重要になります。

更に学びたい人へ

『影響力の武器[新版]:人を動かす七つの原理』

ロバート・B・チャルディーニ(著)/社会行動研究会(翻訳)

対象:初学者におすすめ

本の特徴:

- 社会心理学の実験と事例から、「人が動く仕組み」を7原理で解説。

例)返報性(へんぽうせい)、一貫性、社会的証明(=バンドワゴンに近い考え)、好意、権威、希少性(=スノッブと親和)、一体感(ユニティ)。 - 実務で使える「言い方・見せ方」のコツが豊富で、読みやすい語り口です。

おすすめ理由: - 本記事のテーマである**「みんなが持つ安心(社会的証明)」と「希少性(自分だけ感)」の基礎が一冊でつかめます**。

- まずは“人がなぜ欲しくなるか”の土台理解に最適です。

『消費者行動論――マーケティングとブランド構築への応用(有斐閣アルマ)』

青木 幸弘/新倉 貴士/佐々木 壮太郎/松下 光司(著)

対象:中級者向け

本の特徴:

- 日本の市場・事例も踏まえた消費者行動の標準テキスト。

- 知覚・記憶・態度形成から意思決定・社会的影響、ブランド構築までを体系的に整理。

- 調査やセグメンテーションの実務への落とし込みが意識され、章立てが使いやすいです。

おすすめ理由: - スノッブ/バンドワゴン/ヴェブレンを実務の設計(商品ライン、価格、コミュニケーション)でどう使い分けるかを考えるとき、概念→施策の橋渡しに役立ちます。

- 企画・販促・ブランド担当の共通言語づくりに。

『有閑階級の理論(岩波文庫)』

T. ヴェブレン(著)/小原 敬士(訳)

対象:全体におすすめ(じっくり読みたい方向け)

本の特徴:

- **顕示的消費(けんじてきしょうひ)**の古典。

- 「価格や贅沢が社会的地位や象徴として働く」メカニズムを、歴史・社会批評の文脈で読み解きます。

- 現代の高価格戦略やブランドの象徴性を理解する土台に。

おすすめ理由: - 本記事の“ヴェブレン効果(高いこと自体が魅力)」の原点。

- スノッブ効果との対比が鮮明になり、価格・地位・欲求の関係が深く理解できます。

※まずは①で心理の基礎をつかみ、②で設計に翻訳し、③で歴史と思想の根っこを押さえる——この順番が学びやすいです。

疑問の解決した物語

ライブ会場。

ふと横を見ると、やっぱり隣の人の服は自分とおそろい。

でも、前の自分と違うのは——もう「なんでこんなに気まずいの?」とモヤモヤしていないことでした。

ブログを読んで知ったのです。

これは「スノッブ効果」——“人と同じ”になると特別感が薄れてしまう心理現象だと。

「なるほど、自分だけの特別さが欲しかったんだ」

そう気づいた瞬間、不思議と気持ちが落ち着きました。

その人はこう考え直しました。

「同じ服でも、私はこの服を“自分らしい着方”で楽しめばいい。アクセサリーや小物で差をつけるのもいいし、別の日にはまた新しいスタイルを探してみよう」

——モヤモヤは消え、**“自分らしく楽しむ自由”**が残りました。

教訓

スノッブ効果は「うぬぼれ」ではなく、“自分だけ感”を大切にしたい自然な気持ち。

それを知っていれば、気まずさではなく工夫や楽しみに変えられるのです。

読者への問いかけ

あなたならどうしますか?

- もし同じ服を着ている人を見かけたら?

- もしお気に入りが流行してしまったら?

そのときこそ、「自分だけの楽しみ方」を探すチャンスなのかもしれません。

文章の締めとして

スノッブ効果を知ると、あのモヤモヤが単なる気まぐれではなく、人間なら誰もが持つ自然な心理だと分かります。

大切なのは、その気持ちを否定することではなく、

「私は今、特別感を大切にしているんだ」と受け止めること。

そうすれば、同じ現象に出会っても、落ち込むのではなく、

“自分だけの楽しみ方”を工夫するきっかけに変えられます。

——人と同じでもいい。

でも、同じだからこそ「自分らしい差」を探す余地がある。

この効果を知ったあなたは、

きっと次に同じ場面に出会ったとき、少し違う気持ちで向き合えるはずです。

さて、あなたならどんなふうに“自分だけ感”を楽しみますか?

こんなふうに「スノッブ効果」に触れてモヤモヤの正体が分かったなら、ここで終わりにせず、ぜひ一歩先へ。

補足注意

本記事の内容は、信頼できる学術的な出典をもとに丁寧に整理しました。

ただし、ここで紹介したのはあくまで筆者が個人で確認できる範囲での理解であり、

これが唯一の答えというわけではありません。

心理学や経済学の分野は、研究が進むことで新しい知見が次々と加わっていきます。

今回触れた「スノッブ効果」も、今後の再検証や発見によって、

さらに深い理解へと更新されていく可能性があります。

どうぞ本記事を、あなた自身が好奇心を広げて深掘りしていく入口としてご活用ください。

もっと専門的な本や研究に目を向ければ、

“みんなと違う視点”を持つあなただけの学びが、さらに深まっていきます。

——知識にまで「自分だけ感」を求める、そんな探究こそが、

本当の意味でのスノッブ効果の楽しみ方なのかもしれません。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

最後に。

「人と同じはイヤ」を前向きに活かせば、それこそがあなたのスノッブ効果の魅力になるのです。

コメント