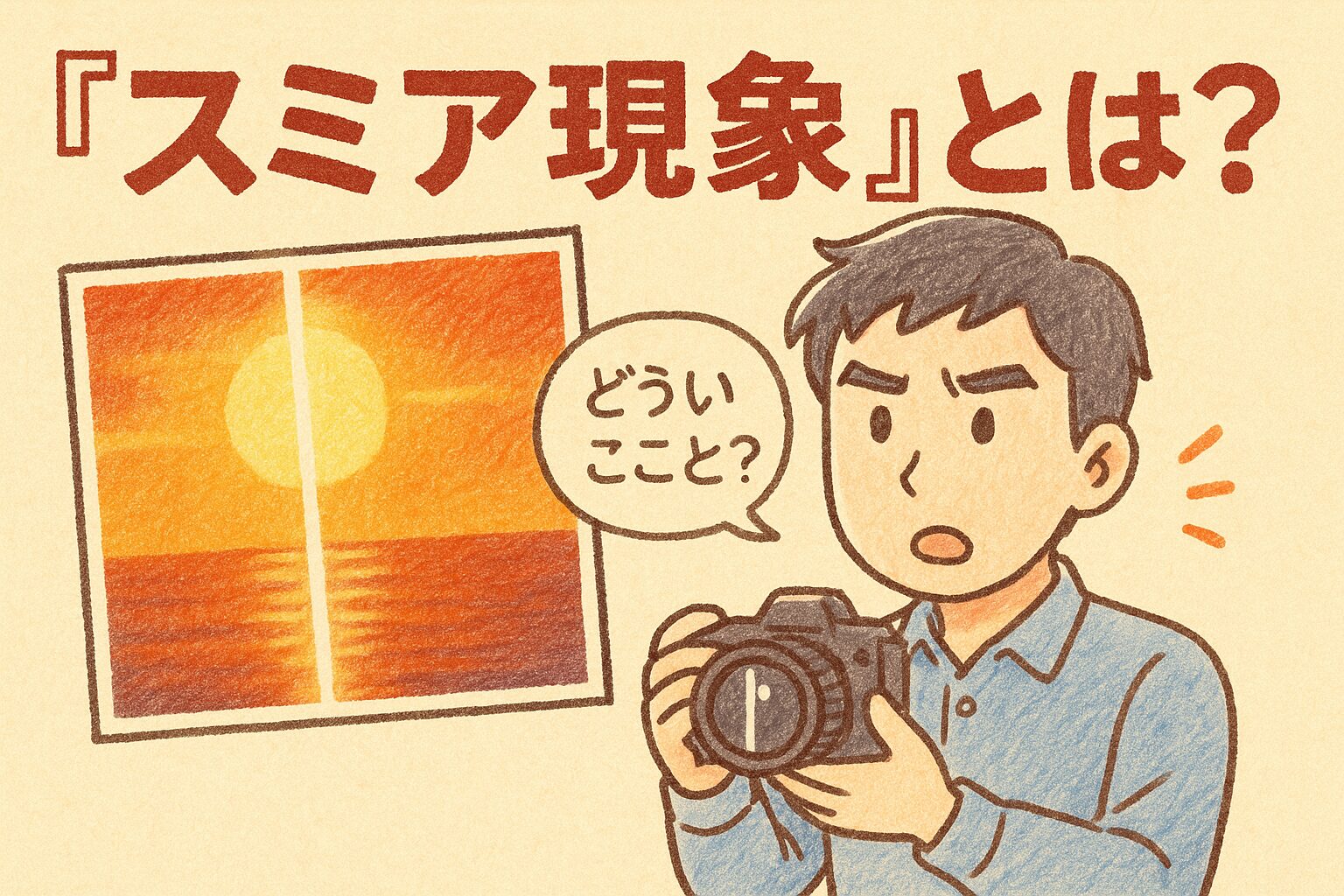

夕日を撮ったら“縦の白い線”が出た…?それ、カメラの『スミア現象』かもしれません。

写真に“縦の白い線”が走る理由──夕日・ライトで起きる『スミア現象』を1分で理解

夜の交差点で車のヘッドライトを撮ったら、

光の点から上下にスーッと白い線が伸びて写ってしまった——。

「え、レンズの汚れ? それとも故障?」と不安になりますよね。

安心してください。多くの人が一度は遭遇する“仕様由来”の現象です。

3秒で分かる結論

- 結論: その縦の白線は『スミア現象』です。

- 原因: 強い光でCCDセンサーの信号があふれ、上下方向に帯として写ります。

- 対策: 露出を少し下げる/NDフィルター/構図をずらす/CMOS機で撮る。

クイックFAQ

Q. これってレンズの汚れですか?

A. いいえ。汚れは“にじみ(フレア)”を助長しますが、上下にまっすぐ均一な白帯は**スミア(CCD由来)**のサインです。

Q. フィルムでも起きますか?

A. いいえ。スミアはCCDの電荷転送が原因。フィルムでは別原因(光線漏れなど)が多いです。

Q. 一番カンタンな予防は?

A. 構図を少し外す+−0.3〜−1EV。余裕があればNDとフード。

今回の“現象”とは?

キャッチフレーズで一気に把握

- 「スミア現象とはどうして起きるの?」

——まぶしすぎる光が“センサーの通路”に漏れて、上下に白い帯になるからです。 - 「CCDとCMOSの違いは?」

——CCDで出やすく、CMOSでは構造が違うため出にくい/原理的に出ないとされます。

こんな“あるある”、ありませんか?

- 夕日や街灯、ヘッドライトを撮ると縦に白い筋。

- コンサートや学園祭の強いスポットライトで、被写体の上下に帯。

- 水面の太陽の反射や溶接のアーク光で、一直線の白帯が写真に走る。

- 逆光の建物の縁から、スーッと均一な縦スジが伸びる。

この記事を読むメリット

・原因が即わかるのでモヤモヤ解消。

・今日からできる回避のコツを具体的に持ち帰れる。

・CCD/CMOSのしくみがやさしく理解でき、失敗写真が減る。

疑問が浮かんだ物語

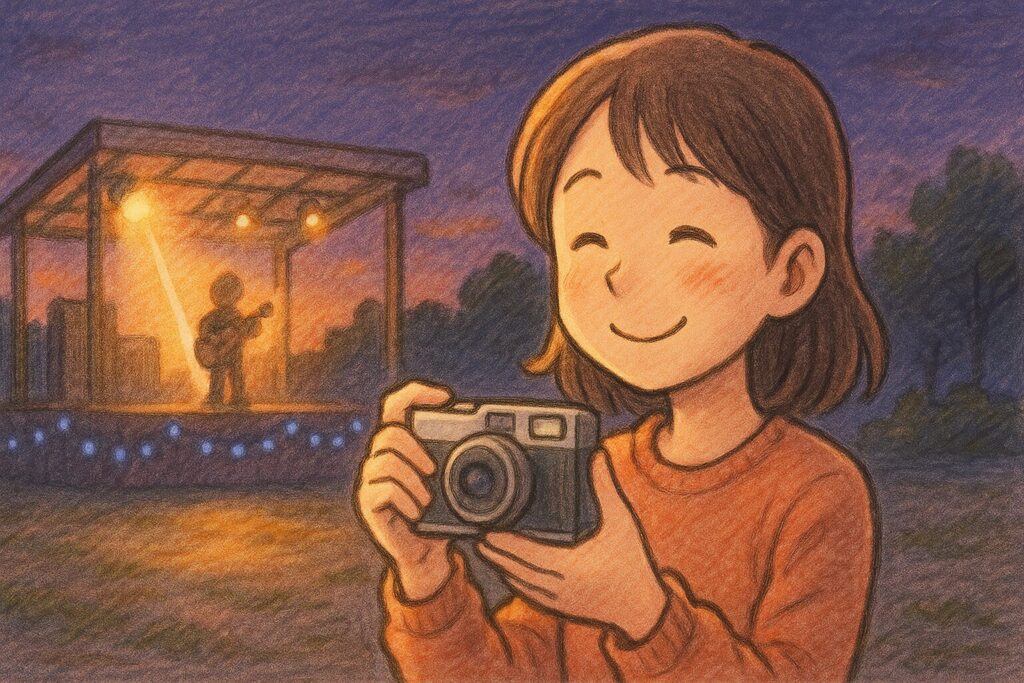

学園祭の夕方。校庭の空がゆっくりとオレンジに染まっていくころ。

あなたは友だちのバンドが演奏を始めるステージの前で、“昔ながらのデジカメ”を取り出しました。

ステージの上には、夕日と混じり合うように強いスポットライトが当たっています。

「この瞬間を残したい」——そう思ってシャッターを切りました。

けれど、モニターに映し出された写真には、

ボーカルの後ろから上下にスッと伸びる白い線。

「えっ、何これ? 光の反射? それともカメラの故障?」

思わずレンズを拭いたり、角度を変えたりしてもう一枚。

でもやっぱり、同じようにまっすぐな白いスジが写り込んでいます。

胸の奥がざわざわしてきます。

「どうしてこんなふうになるんだろう…」

「私の撮り方が悪いの? それともカメラのせい?」

「なんで光が“線”になるの? どういう原理なんだろう?」

気づけばあなたは、写真よりもその“謎”に心を奪われていました。

夕焼けのステージを眺めながら、

「この不思議、ちゃんと理由があるはず——」

そう呟いたその瞬間、

この現象の正体を知りたいという好奇心が、静かに灯り始めます。

「どうしてだろう、 謎だ、知りたい。」

胸の奥でそうつぶやき、原因を突き止めたい気持ちがふくらみます。

——この不思議の正体、次で明快にお伝えします。

すぐに分かる結論

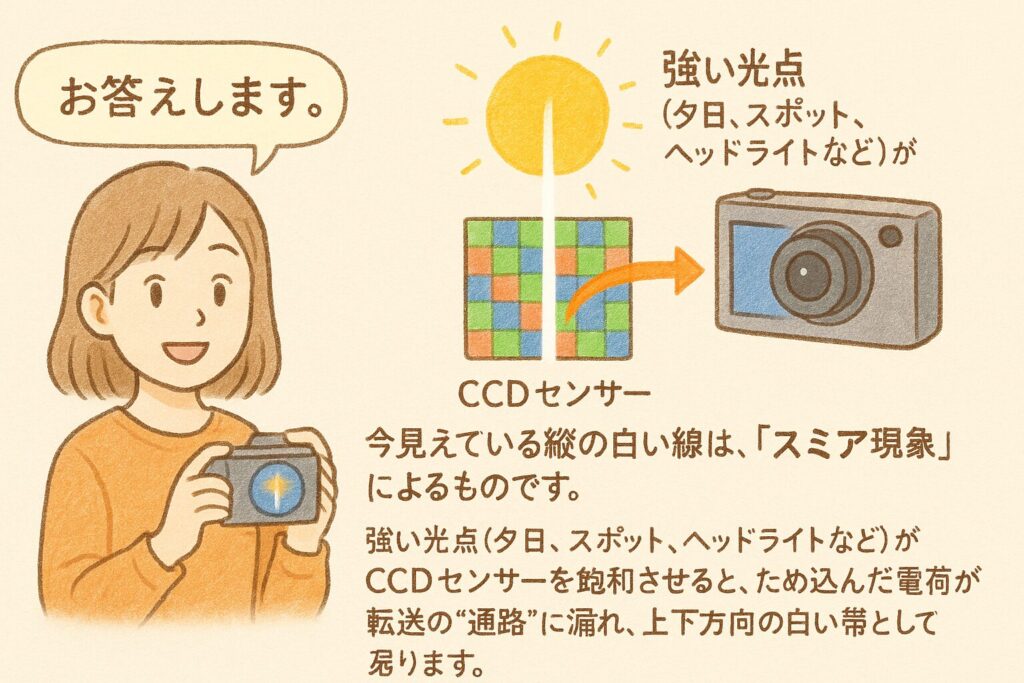

お答えします。

今見えている縦の白い線は、『スミア現象』によるものです。

強い光点(夕日、スポット、ヘッドライトなど)がCCDセンサーを飽和させると、

ため込んだ電荷が転送の“通路”に漏れ、上下方向の白い帯として写ります。

CMOS機では構造が異なるため、基本的に出にくいのが一般的です。

噛み砕いていうなら:

「まぶしさで画素のバケツがあふれ、通路にこぼれて上下へスジが伸びる」イメージです。

だから強い点光源がフレームに入った時に起きやすく、

古いデジカメやCCD機で**“あるある”**として体験されます。

ここまででスミア現象の“正体”はつかめたのではないでしょうか。

ここからは、写真に走った**「縦の白い線」を、ただの“謎の線”で終わらせず、どこを通って生まれた線なのかまでたどります。

鍵になるのは、CCDにある電荷の通り道(VCCD)です。強すぎる光で“画素のバケツ”があふれると、そのしずくが通路にこぼれて上下へ線を描く**——その道筋を、やさしくほどきます。

さらに、フレアやゴーストとの違いを“見た目のサイン”で判別し、今日から使える回避策まで一気に整理します。

そして**どうすれば防げるのか(対策)**を、やさしく順に整理していきます。

それでは――仕組み → 見分け → 対策の順に、次へ進みましょう。

『スミア現象』とは?

スミア現象(smear/スミア)とは、

とても明るい点光源を撮ったときに、写真の光点の上下に白い縦スジが出ることです。

CCDという撮像素子で起きやすい現象です。

とくにインターライン転送型(IT-CCD)**で見られます。

原因は、強い光で画素が飽和(ほうわ)し、VCCD=垂直シフトレジスタと呼ばれる“電荷(でんか)の通り道”へ信号が漏れ込むことです。

その結果、光点の上下方向に、均一な白帯が伸びて写ります。

英語では **Vertical Smear(バーティカル・スミア)**とも言います。

ミニ用語説明

1) CCD

英語正式名: Charge-Coupled Device

カタカナ読み: チャージ・カップルド・デバイス

和訳(一般的な表記): 電荷結合素子(でんか・けつごう・そし)

かんたん説明:

光を受ける小さな“コップ”(画素)にたまった**電荷(でんか)**を、となりの画素へ順送りしながら端まで運び、まとめて読み出すタイプの撮像素子です。

イメージとしては、バケツリレーで水(電荷)を出口まで運ぶ仕組み。

2) IT-CCD

英語正式名: Interline Transfer Charge-Coupled Device

カタカナ読み: インターライン・トランスファ・チャージ・カップルド・デバイス

かんたん説明:

各画素のすぐ横に“専用の通路(縦方向のCCDレジスタ)”が並んでいるCCD方式。

露光が終わったら一気に横の通路へ電荷を退避できるので、高速で読み出せ、動体にも強いのが特徴です。

ただし超まぶしい点光源では、この縦通路に光や電荷が入り込むことで、**上下に白いスジ(スミア)**が出ることがあります。

3) VCCD

英語正式名: Vertical CCD register(Vertical Charge-Coupled Device register)

カタカナ読み: ブイ・シー・シー・ディー(または バーティカル・シー・シー・ディー・レジスタ)

和訳(一般的な表記): 垂直シフトレジスタ/垂直転送レジスタ

かんたん説明:

電荷を“上から下へ”運ぶ縦の通路。IT-CCDでは画素の脇に並んでいて、そこに電荷を素早く移してから読み出します。

イメージとしては、各列にある**“縦の廊下”。

とても強い光が入ると、この廊下に光/電荷が漏れ込むことがあり、その結果上下方向の白帯(スミア)**が写ります。

用語をかんたんに

- 画素(がそ):光を受けて電気の量(電荷)に変える小さな受け皿。

- 飽和(ほうわ):受け皿がいっぱいになって、もうためられない状態。

- VCCD:電荷を**縦方向に運ぶ“廊下(ろうか)”**のような部分。

- 漏れ込み:受け皿があふれて、廊下にこぼれるイメージ。

たとえで言うなら

**「まぶしすぎて画素というコップがあふれ、隣の廊下にこぼれた水が上下へスーッと伸びる」**感じです。

どんな機種・状況で起きやすい?

- 起きやすい:CCD機(とくに古い世代やIT-CCD採用機)。

- 起きにくい:**CMOS(シーモス/Complementary MOS)**機。

構造が異なり、VCCDのような“縦の通路”が基本的にないため、同じタイプのスミアは出にくいとされます。 - 起きやすいシーン:夕日、ヘッドライト、スポットライト、溶接のアーク光、水面の強い反射など、点光源がとても明るい場面。

予防・低減のコツ(今日からできる)

- 露出を少し下げる(例:−0.3〜−1EV)。

- NDフィルターで入る光の量を減らす。

- 強い点光源をフレーム中央から外す(構図をわずかにずらす)。

- レンズフードや手で**迷光(めいこう)**をカット。

- 機材の選択としては、CMOS機/最新スマホだと発生しにくい傾向があります。

補足:フィルム/動画での発生有無

- フィルム:CCDのスミアは起きません(構造が違うため)。

- 動画:CCD機では出る、CMOS機では出にくいのが一般的。

→ 詳しくは 「Q&A:フィルムや動画でも起きる?」へ。

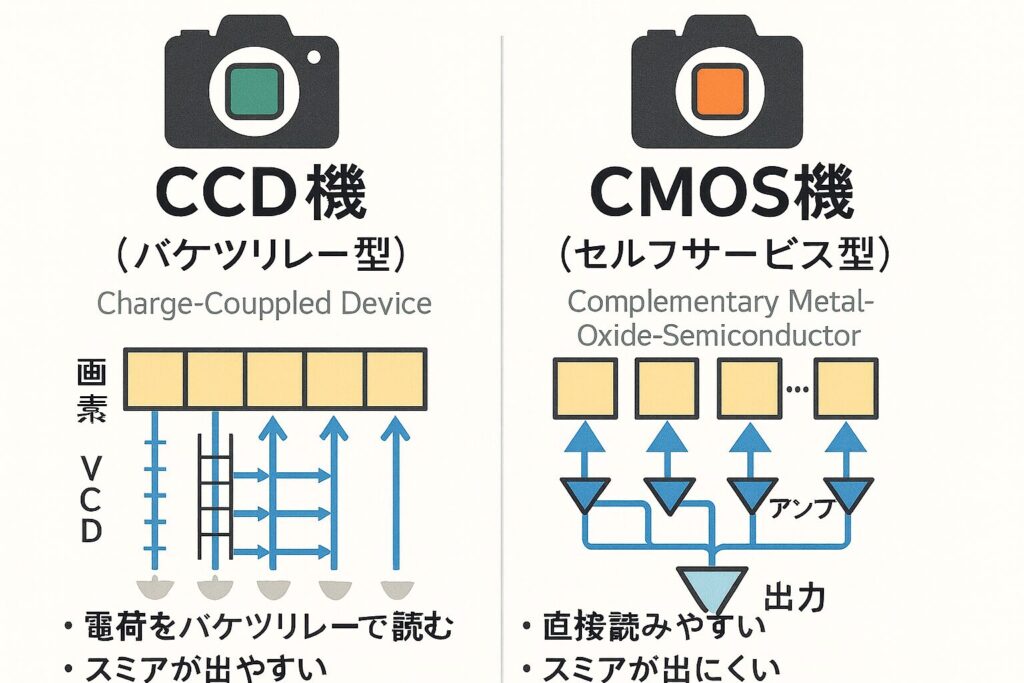

カメラ説明

📸 CCD機(シー・シー・ディー機)とは?

正式名称: Charge-Coupled Device(チャージ・カップルド・デバイス)

日本語名: 電荷結合素子(でんかけつごうそし)搭載カメラ

🔍 ひとことで言うと

光を電気(電荷)に変えて、

その電荷を**となりの画素へ“バケツリレー”**のように運びながら画像を作るカメラ。

⚙️ しくみ(超ざっくり)

1️⃣ 各画素(がそ)が光を受けて電気をためる。

2️⃣ たまった電気(電荷)を列ごとの通路(VCCD:垂直シフトレジスタ)に送る。

3️⃣ それを行ごとに順送りして出口で読み取る。

つまり、電気を結合(カップルド)して段階的に運ぶ構造なんです。

たとえるなら、

「体育館で水をバケツリレーして出口に運ぶ」感じです💧。

🌅 写り・特徴(実際の印象)

- ノイズが少なく、階調がなめらか(特に昔は“高画質”とされた)

- ただし、強い光点(太陽・ライト)で上下に白い線が出る=スミア現象が発生しやすい

- 構造が複雑で消費電力が高い・高速処理が苦手

🧰 どんな場面で使われる?

- 昔のデジカメやビデオカメラ

- 今も産業・医療・科学計測など、精度重視の用途で現役

📱 CMOS機(シーモス機)とは?

正式名称: Complementary Metal–Oxide–Semiconductor

(コンプリメンタリー・メタル・オキサイド・セミコンダクター)

🔍 ひとことで言うと

各画素が自分で信号を読み出せる“セルフ会計”タイプのカメラ。

今のスマホや一眼カメラの主流センサー方式です。

⚙️ しくみ(超ざっくり)

- 各画素に小さな増幅器(アンプ)がついており、

光を受けた瞬間にその場で信号を出力できます。 - CCDのような「バケツリレー」がないので、

高速で省電力、そしてスミア(縦の白帯)がほぼ出ません。

たとえるなら、

「各テーブルで会計ができるレストラン」みたいな仕組みです🍽️。

🎥 写り・特徴(実際の印象)

- 動画・連写・夜景撮影に強い

- スミア現象が原理的に起きにくい

- 弱点はローリングシャッター歪み(動体が斜めに写る)

→ ただし近年は「グローバルシャッターCMOS」で解消傾向✨

🧰 どんな場面で使われる?

YouTube・Vlog・スポーツ撮影など高速・多撮り用途に最適

スマホ/ミラーレス/一眼レフ/ビデオカメラ

| 特徴 | CCD機 | CMOS機 |

|---|---|---|

| 構造 | 電荷をバケツリレーで運ぶ | 画素ごとに直接読み出す |

| スミア(縦白線) | 出やすい | 原理的に出にくい |

| 処理速度 | やや遅い | 高速(動画・連写に強い) |

| 消費電力 | 高め | 省エネ |

| ノイズ | 少ない(昔の評価) | 改良が進み現在は低ノイズ |

| 歪み | ほぼなし | ローリング歪みあり(改善中) |

| 主な用途 | 旧デジカメ・科学・産業 | スマホ・一眼・動画・配信など |

💡 どっちがいいの?

- 日常・趣味・動画中心なら → CMOS機(現行主流)

✅ 高速/省エネ/スミアが出にくい - 特殊撮影・計測・旧機材を活かすなら → CCD機

✅ 安定した階調や特有の“CCDらしい絵”を活かせる

🧭 超短縮まとめ

- CCD機:昔の主流。電荷をバケツリレーで読み出す。スミアが出やすい。

- CMOS機:今の主流。画素ごとに信号を出す。高速でスミアが出にくい。

→ 迷ったらCMOS機。 CCDは特性を理解して使い分けよう。

Q&A:フィルムや動画でも“スミア現象”は起きる?

結論だけ

- フィルムカメラ:起きません。

スミアはCCDの電荷転送(でんかてんそう)が原因の縦の白帯。

フィルムには電荷転送の仕組みがないため、“CCDのスミア”は発生しません。

※ フィルムで見える縦線は、多くが光線漏れ(ライトリーク)や現像工程のムラなど別原因です。 - 動画撮影:カメラ次第です。

CCD機での動画→出ます(静止画同様、強い点光源で縦帯)。

CMOS機での動画→原理的に出にくい/出ないのが一般的(※代わりにローリング歪みなど別のクセが出ることあり)。

一言でいうと

スミアは**“CCDの構造(VCCDという縦の通路)×強い点光源の飽和”で起きるデジタル特有の縦スジ**。

フィルムでは別現象、動画はCCDなら出る/CMOSなら出にくい。

見分けのミニメモ

- 縦にまっすぐ・均一な帯(光点の上下)→ スミアのサイン

- 角度で形が変わる・色がのる→ フレア/ゴースト寄り

- 面でにじむ→ ブルーミング寄り(センサー飽和のにじみ)

対処の指針(動画でも同じ)

- 構図をずらす/露出を−0.3〜−1EV/NDフィルター/フード/角度変更

- それでも出る → CMOS機や最新スマホに切り替えを検討

なぜ注目されるのか?

作品・実務への影響

- 写真の上下を貫く白帯は、被写体の印象や視認性を大きく損ないます。

- 夜景・逆光・ステージ照明など、ハイコントラストの現場ほど、目立ちやすいのが難点です。

見分けのヒント(誤解しやすい他の現象と比較)

- スミア:画素の縦方向にまっすぐ、均一な白帯。

- フレア/ゴースト:レンズ内の反射・散乱が原因。リング状・にじみ・角度で形が変化するなど、見た目が多様。

- ブルーミング(blooming/ブルーミング):飽和した電荷が近くの画素へにじむ現象。筋より“にじみ”寄りの見え方になりやすい。

昔と今:受け止め方の変化

- 昔(CCD全盛):

放送・産業・科学など幅広い分野でCCDが主流。

スミアは“避けるべき課題”として設計(VCCDの遮光改良など)や運用(露出管理・光源対策)で抑える努力が重ねられてきました。 - 今(CMOS主流):

一般的なデジカメやスマホの多くはCMOS。

同タイプのスミアは出にくいため、一般ユーザーの体験頻度は低下。

ただし、レガシーCCD機を使うケースや産業・科学用途では知識として重要で、対策ノウハウは今も活きています。

“活用”という発想もある

- 表現の世界では、光が引きずるような印象を意図的に用いるスタイルもあります。

- ただし、科学/計測目的では誤差・偽信号になるため好まれません。

- 目的に合わせて「避ける/活かす」の判断を切り替えるのがポイントです。

▶ 背景がわかったところで、次章では実生活での具体的な応用と回避の手順を、

チェックリスト形式ですぐ使える形に落とし込みます。

実生活への応用例

まずは「すぐ使えるチェックリスト」から。

現場で迷ったら、上から順に試してください。

✅ その場で使えるチェックリスト

- 強い点光源を中心に置かない

→ 構図を少しだけ外側へ。上下の白帯が被写体を貫きにくくなります。 - 露出を少し下げる(−0.3〜−1.0EV目安)

→ まぶしさ=**飽和(ほうわ)**の手前で止める発想です。 - NDフィルターで光量そのものを落とす

→ 「Neutral Density:ニュートラル・デンシティ」。色を変えずに暗くします。 - レンズフードや手で迷光(めいこう)を遮る

→ レンズに斜めから入る散乱光を減らします。 - 角度・位置を5〜10度ずらす

→ わずかな角度変更でも、白帯の目立ち方が変わることがあります。 - 機材を切り替える

→ CMOS(シーモス)機/最新スマホはスミアが出にくい構造です。

ミニ解説:

飽和(ほうわ)=画素(光の受け皿)がいっぱいになること。

NDフィルター=サングラスのように入る光を均一に減らす部品。

🧪 シーン別・具体例

夕日・逆光の風景

- 手順:露出を−0.7EV→太陽を画面端へ→必要ならND8。

- メリット:白帯の抑制、空の色が締まる。

- デメリット:露出を下げすぎると暗部がつぶれる。NDはシャッター速度が遅くなりブレやすい。

夜の交差点(ヘッドライト)

- 手順:構図を斜めに、ライトが中央を貫かない位置へ→−0.3〜−0.7EV。

- メリット:被写体(人や建物)を白帯が横切りにくい。

- デメリット:絵作りの自由度が少し狭まる。

コンサートや学園祭のスポットライト

- 手順:ライトを真正面に受けない角度→露出は一段下げ、ISOで微調整。

- メリット:白帯が目立ちにくく、被写体の肌色も守りやすい。

- デメリット:ISO上げ過ぎでノイズ増に注意。

水面の強い反射・溶接のアーク光

- 手順:ND16など強めのND→フード徹底→角度変更。

- メリット:極端な点光源でも破綻を抑えられる。

- デメリット:NDでSS(シャッター速度)が遅くなり、被写体ブレが増える。

機材選択での回避

- CMOS機/最新スマホ:構造上、VCCD(ブイ・シー・シー・ディー:垂直シフトレジスタ)がないため、CCD特有のスミアは出にくい。

- デメリット:ローリング歪み(画面を行ごとに読む方式で動体が斜めに見える)が出ることがある。グローバルシャッターCMOSなら軽減・解消。

公式・専門用語を噛み砕くと

VCCD=縦の電荷の通路。ここに漏れ込みが起きると上下の白帯に見えます。

ローリングシャッター=画面を上から順に読む仕組み。速い動きで傾きが出やすい。

▶回避の実践が見えてきました。

次は、間違いやすいポイントと危険な思い込みを丁寧に整理し、誤解を避ける見分け方へ進みます。

注意点や誤解されがちな点

⚠️ 注意点(まず安全と機材ケア)

- 太陽や溶接光を長時間・真正面で捉え続けないでください。

→ 目やセンサーへのダメージのリスクがあります。 - ライブビューの放置や、同一構図での長時間露光を連続させない。

→ センサーの発熱や画面焼けに似た一時的な不具合を招くことがあります。

🙅♂️ 危険な考え方(よくある誤解)

- 「レンズの汚れが原因で縦の白帯が出る」

→ 汚れはフレア(にじみ)を助長しますが、画素列に沿った均一な帯はセンサー側の典型です。 - 「CMOSでも必ず同じスミアが出る」

→ CCD由来のスミアと、CMOSの別アーティファクト(例:ローリング歪み、ブルーミング)を混同しないでください。 - 「露出を下げれば万能に解決」

→ 下げすぎると暗部つぶれやノイズ増。ND併用や構図変更とバランスが大切です。

🔁 なぜ誤解が生まれるのか

- 見た目が似ている:フレア/ゴースト(レンズ内反射)も光の帯や輪として写ることがある。

- 用語が難しい:飽和、電荷、VCCDなど、仕組みのイメージが湧きにくい。

- 機材差が大きい:世代・方式で挙動が違い、経験が転用しづらい。

🧭 誤解を防ぐ見分け方(サインでチェック)

- 縦方向にまっすぐ・均一? → スミア寄り

- 強い点光源の上下だけに出る? → スミア寄り

- 角度で形が変わる/色がつく? → ゴースト/フレア寄り

- にじみが周囲に広がる? → ブルーミング(blooming)寄り

🛠️ 対策の考え方(実務フロー)

- 原因仮説を立てる(スミアか、フレア/ゴーストか)

- 構図・露出・ND・フードで段階的に改善を試す

- 角度変更で現象の依存性を確認(ゴーストなら形が変わりやすい)

- 機材切り替え(CMOS機・グローバルシャッター)で再検証

- どうしても残る帯は編集で最小限の修正(完全消去は難しいことあり)

完全版FAQ

Q1. なぜ“縦方向”だけに出るの?

A. CCDのVCCD(垂直シフトレジスタ)という縦の通路に電荷が漏れ込むため、上下方向の帯になります。

Q2. CMOS機でも出ますか?

A. CCD型のスミアは原理的に出にくい/ほぼ出ないのが一般的です。CMOSは別の癖(ローリング歪み等)に注意。

Q3. 絞り(F値)だけで抑えられる?

A. ある程度は有効ですが、露出全体(EV)やND、構図変更との併用が安定します。

Q4. どのNDから試す?

A. ND8(3段)から。昼の逆光・水面ならND16、ステージ照明は状況により可変NDも便利。

Q5. 編集で消せますか?

A. 目立たせにくくはできますが、完全消去は難しいことが多いです。現場対策が最優先。

Q6. 太陽を撮るのは危険?

A. 長時間の直視・長秒露光は目と機材にリスク。短時間・角度調整・NDで慎重に。

Q7. 似た現象との見分けは?

A. 縦に均一→スミア/角度で形や色が変わる→フレア/ゴースト/面でにじむ→ブルーミング。

Q8. 機材で最も効く対策は?

A. CMOS機や最新スマホに切替。動画ならグローバルシャッターCMOSが理想。

Q9. RAWで撮ると有利?

A. 復旧余地は増えますが、帯そのものはセンサー由来。露出と構図の現場対策が第一です。

Q10. 意図的に“スジ”を活かすなら?

A. CCD機+強い点光源で構図中央に置き、露出を上げ気味。ただし作品意図がない場面では避けるのが無難。

おまけコラム

“smear(スミア)”の語感とカルチャー

smear(スミア)は英語で

「こすって塗り広げる・汚す」という意味をもちます。

そこから派生して、文脈ごとに違う顔を持っています。

言葉の由来と読み方

- smear(スミア):こすって広げる、汚す。

例)smear paint(スミア・ペイント:絵の具を塗りのばす) - smear campaign(スミア・キャンペーン):

中傷(ちゅうしょう)を広める行為のこと。

※ 写真のスミア現象とは無関係。同じ単語でも文脈が違うだけです。

中傷とは

中傷(ちゅうしょう)は、一般に事実に基づかない悪口や根拠のないうわさを広めて、人の評判や名誉を傷つける行為を指します。身体を傷つけることではなく、言葉や情報で相手を傷つけることです。

ざっくり区別すると:

- 批判:事実や根拠に基づいて問題点を指摘すること(建設的)。

- 誹謗中傷:相手をおとしめる目的で、侮辱や根拠のない悪口を言うこと。

- 名誉毀損(めいよきそん):法律上の用語で、事実の摘示(真実でも偽でも)により社会的評価を下げる行為を指すことがあります。

※法的評価は国や状況で異なるため、最終判断は専門家へ。

例:

- 批判=「この記事は統計の引用が不足している」

- 中傷=「あの人はズルをして出世したらしい(根拠なし)」

- 誹謗中傷=「無能だ」「人間として最低」など人格攻撃を繰り返す

今回のsmear campaign(スミア・キャンペーン)は、この「中傷を組織的に広める」意味です。写真のスミア現象とは無関係で、同じ単語でも文脈が違うだけ、という理解でOKです。

映像・写真・アニメでの「スミア」

- 撮像素子のスミア(本稿のテーマ):

CCDで強い点光源が飽和すると、上下の白い帯として現れるアーティファクト。

機材・構造由来の技術用語です。 - アニメ/漫画の“スミア表現”(俗称):

キャラクターや物体を引き伸ばして描く“スミアフレーム”という手法があります。

目的はスピード感や勢いの強調。

写真のセンサー由来のスミアとは別物ですが、

「伸び・残像」という見た目の連想から同じ語が使われることがあります。 - 写真の長時間露光(ちょうじかんろうこう)やライトトレイル:

車のテールランプが線になる表現がありますが、

これは撮影手法によるもので、センサーのスミアとは原理が違います。

ディスプレイ分野の“にじみ”との混同

- LCDのモーションブラー/ゴースティング:

画面の残像やにじみを指すことがあります。

これも表示側の事象で、撮像素子のスミアとは別領域です。

ポイント

同じ“スミア”でも、センサー由来、表現技法、社会的な中傷、ディスプレイの残像など、

文脈が変われば意味も用途も別。

言葉は必ず文脈で読み分ける——ここが混乱回避のコツです。

▶ 言葉の背景がわかると、何が同じで何が違うかがクリアになります。

続く次章では、ここまでの要点を整理し、

撮影現場でどう活かすかまで自信をもって選べる指針にまとめます。

まとめ・考察

要旨(30秒で復習)

- 正体:縦の白スジはCCD特有のスミア現象。

- 条件:**まぶしい点光源+CCDのVCCD(垂直の通路)**が鍵。

- 見分け:縦に均一、光点の上下限定→スミアを疑う。

- 対策:飽和回避(露出↓・ND)/迷光カット(フード)/構図調整/CMOS機。

考察(創作×技術)

- 欠点の理解は自由度を上げる:

制約を知るほど、避けるも活かすも意図的に選べます。 - 現象は“偶然”から“再現可能”へ:

チェックリスト化すれば、再発を抑えることも、表現として使うことも可能です。 - ユニークな提案:

「スミア日記」をつけましょう。

どの角度・光源・設定で出たかを書き残すと、

機材ごとの癖マップができ、先回りの設定が作れます。

次の一歩(実装テンプレ)

- 現場ミニ手順:構図外し → −0.3〜−1EV → フード → ND → 角度5〜10度 → 必要ならCMOSに交代。

- 判定フロー:縦に均一? → Yes → 点光源の上下? → Yes → スミア対策へ。

- 編集の心得:完全消去は難しいことが多い。現場対策を最優先に。

問いかけ

あなたはスミアを避けて作品性を守る派?

それとも意図的に活かす派?

次の撮影で、ぜひどちらかに振り切って検証してみてください。

更に学びたい人へ

Newtonライト『光のふしぎ』(ニュートンムック)

著者・発行:ニュートンプレス編集(ムック)

本の特徴:

・カラー図版中心で、反射・屈折・虹・光の正体など“光の基礎”をやさしく解説。

・ムック体裁で図解が大きく見やすい。理屈の入口に最適。

おすすめ理由:

スミア現象の理解には「光そのものの挙動」の土台が効きます。まずは光の直感を作るのにぴったり。小中学生から大人のやり直し学習まで幅広く使えます。

『光の本(はじめての発見 8)』

著者:ジルベール・オーブル(Gilbert Oberlé/イラスト)/訳:手塚 千史

本の特徴:

・“めくる・透かす”などのしかけで、光の働きを体感的に学べるロングセラー絵本。

・親子で読める構成で、低〜中学年でも直感的に理解しやすい。

おすすめ理由:

「光が線に見える/まぶしさで見え方が変わる」といった感覚の下地を、遊びながら養えます。初学者に最適。

『わかりやすいCCD/CMOSカメラ信号処理技術入門』

著者:鈴木 茂夫/出版社:日刊工業新聞社

本の特徴:

・光学系/CCD・CMOSイメージセンサ/信号処理/電子回路を一冊で俯瞰できる入門。

・原理から実装の骨格までを体系的に整理。

おすすめ理由:

スミア現象の背景であるセンサー構造(CCDとCMOSの違い)を回路・信号処理まで一気通貫で押さえられます。中級者の基礎固めに最適。

『らくらく図解 CCD/CMOSカメラの原理と実践』

著者:安藤 幸司/出版社:オーム社

本の特徴:

・タイトルどおり図解が多く、CCD/CMOSの構造・比較・実践ポイントを視覚的に学べる。

・現場での“つまずき”に効く設計・運用の要点を拾いやすい。

おすすめ理由:

「見分け・対策・機材選択」という本記事の重点に直結。実務や撮影での判断力を強化したい方に。

どれから読む?(レベル別の目安)

- 初学者・小学生にもおすすめ:

Newtonライト『光のふしぎ』/『光の本(はじめての発見 8)』。 - 中級者向け(センサーと信号処理の土台固め):

『わかりやすいCCD/CMOSカメラ信号処理技術入門』。 - 全体におすすめ(図で速習・実務で活用):

『らくらく図解 CCD/CMOSカメラの原理と実践』。

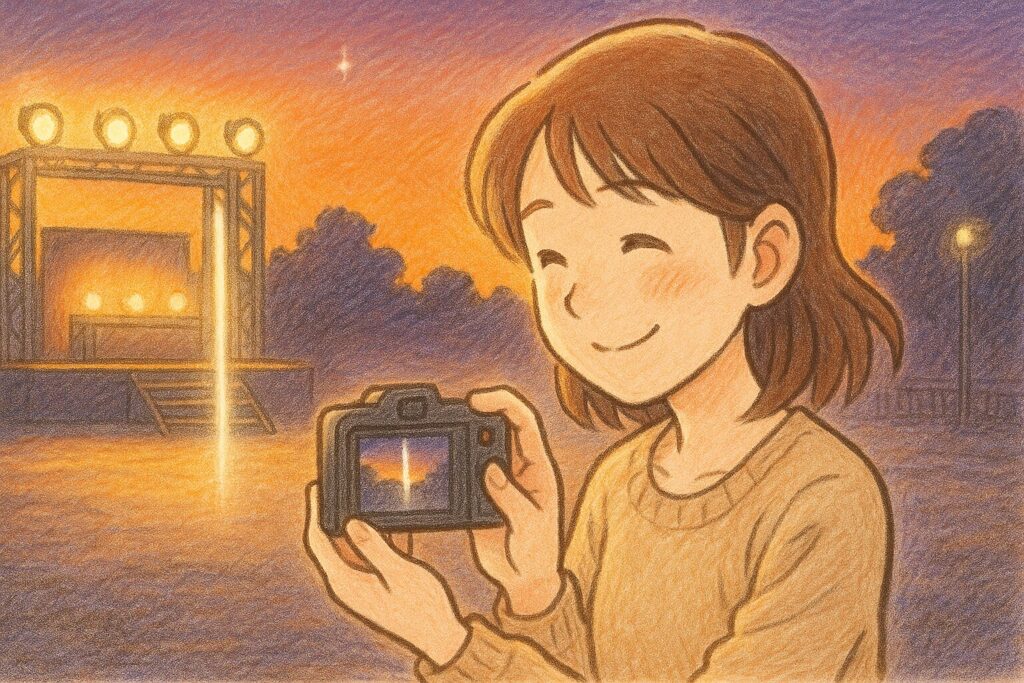

疑問が解決した物語

学園祭の夜がすっかり更け、片付けを終えた校庭には、まだステージの照明が名残のように瞬いていました。

あなたは昼間の写真を見返しながら、ふと微笑みます。

——あの白い線の正体、それは『スミア現象』だったのです。

調べてわかったのは、カメラが壊れていたわけでも、撮り方が悪かったわけでもないということ。

古いデジカメに使われている「CCDセンサー」の構造が、強い光を受けたときに電気の信号を上下に漏らしてしまう──

いわば、“まぶしさがこぼれた跡”のようなものだったのです。

その仕組みを理解したとき、あなたの心には妙な安堵が広がりました。

「そうか、あれは失敗じゃなかったんだ。」

あの写真の“白い筋”も、思い出の一部として味わい深く見えてきます。

それからあなたは、撮る角度を少し変えてみたり、露出を下げたり、

ときにはNDフィルターを試してみるようになりました。

失敗の理由を知ることで、**「次はこうしてみよう」**という前向きな意欲が生まれたのです。

気づけば、カメラを通して光を見る視点も少し変わっていました。

ただの線ではなく、「光の性格」そのものを写し取っているように思えてくるのです。

——不思議を調べるって、少しだけ世界をやさしくしてくれることなのかもしれません。

そして、あなたはもう一度カメラを構えます。

今度は同じ夕焼けでも、きっと違う一枚が撮れるはず。

あなたなら、この“光の線”をどう切り取りますか?

避けて撮りますか? それとも、作品の一部として生かしますか?

その選択は、もうあなたの“光を見る目”の中にあります。

文章の締めとして

光を写すという行為は、単なる「記録」ではなく、

自分と世界の関わりを見つめ直す時間なのかもしれません。

スミア現象のように、いったん“欠点”と見えたものも、

その背景を知れば「仕組み」や「個性」として見えてくる。

知ることで世界の見え方が変わる──それこそが、学びの面白さです。

今回のように、カメラの中の小さな“現象”を探ることで、

私たちは“光のふるまい”や“機械の精密さ”、

そして“自分の感性”までも再発見できるのではないでしょうか。

写真も人生も、完璧な一枚を求めるより、

偶然に映り込んだ“光の跡”をどう受け止めるかが大切です。

そしてもし、次にまた白い線が写り込んだとしても、

「これはスミアだ」と理解したうえで、

あなたなりの美しさとして切り取ってみてください。

光が走る理由を知った今、

その“線”はもう、ただのノイズではなく、

あなたと光とカメラが描いた、一瞬の対話の軌跡です。

注意補足

この内容は筆者が信頼できる情報源をもとに調べたものですが、

研究の進展や技術の変化により、新たな見解が生まれる可能性もあります。

どうぞ、あなた自身でも調べ、感じ、考えるきっかけにしてみてください。

この小さな“光のスジ”が、あなたの中に少しでもきらめきを残したなら——

どうか、その余韻をたどるように、もっと深い光の世界へ踏み込んでみてください。

スミア現象のように、強い光は時に“線”となって広がります。

その線の先には、まだ知らない知識や、新しい発見が静かに続いています。

あなたの探究心が、次の一条の“光の軌跡”を描き出すはずです。

最後まで読んでくださり、

本当にありがとうございました。

──次にカメラを構えるとき、あなたの目に映る“光”は、

きっと少しだけ違って見えるはずです。

どうか、これから出会う一瞬一瞬の光を、

にじむように、そして心に「スミア」するように感じてみてください。

その“光の跡”こそが、あなた自身の物語を映す、

たった一枚の写真になるのです。

コメント