性格が真逆な友だちとの「なぜ落ち着くの?」を、心理学の相補性からやさしくひもときます

正反対なのになぜ仲良し?友だち関係にひそむ心理学のキーワード『相補性(そうほせい)』とは

代表例:クラスに一組はいそうな「真逆コンビ」

たとえば、こんな2人を想像してみてください。

- サッカー部で毎日走り回っているタクミ

- 家でゲームやイラストを描くのが好きなリナ

タクミは外で体を動かすのが大好き。思ったことはすぐ口にするタイプです。

リナは人混みが少し苦手で、静かなところでコツコツ好きなことをするのが得意。

周りから見ると、

「え、その2人が一緒に下校してるの? 全然タイプ違うのに!」

と不思議がられるようなコンビです。

でも、なぜか本人たちは一緒にいると落ち着くし、お互いが一番の理解者だったりします。

3秒で分かる結論(サクッと答え)

「正反対なのになぜ仲良し?」の答えは…

自分に足りないところを相手が持っていて、

お互いに補い合えているからです。

この「補い合うことで惹かれ合う」はたらきを、心理学では『相補性』と呼びます。

小学生にもスッキリわかる一言で言うと…

『相補性(そうほせい)』は、

「ちがうところ同士がくっついて、ちょうどよくなる力」

です。

- パズルのピースでいうと、「でっぱり」と「へこみ」がピタッとはまる感じ。

- 色でいうと、青と黄色がまざってきれいな緑になる感じ。

性格が同じ友だちもいいけれど、

ちがうからこそ助け合える友だちもいるんだよ、というイメージです。

よく出てくる疑問をキャッチフレーズ風に言うと…

- 「正反対なのに一番落ち着く友だちって、いったいどうして?」

- 「自分とタイプが違う人に惹かれる心理、それってどんな法則?」

- 「似てるほうが仲良くなれるはずなのに、なぜ“真逆コンビ”が生まれるの?」

このナゾに関係しているのが、今回のキーワード

『相補性』という心理の法則です。

1. 今回の現象とは?

「似てないのに大親友」なふしぎ

「『正反対なのになぜ仲良し?』相補性という心理の法則とは?」

あなたの周りに、こんな2人はいませんか?

- 片方は静かで本好き、もう片方は元気でムードメーカー

- 一人は計画大好きなきっちりさん、もう一人はその場のノリで動くタイプ

- 片方は慎重派、もう片方はチャレンジ大好きな冒険家タイプ

クラスメイトや同僚が、その2人を見て言います。

「性格真逆なのに、なんでそんなに仲いいの?」

「絶対ケンカしそうなのに、むしろ一番仲良くない?」

この「正反対なのに大親友」現象、

じつはこんな「あるある」も隠れています。

このようなことはありませんか?(あるある例)

- あるある①:グループ発表のときだけ最強コンビになる

普段はマイペースで静かなAさんと、元気でよくしゃべるBさん。

ふだんの休み時間は別々に過ごしているのに、

発表のときだけ「Aが内容を考えて、Bが発表する」という黄金コンビになる。 - あるある②:旅行の計画でケンカしそうで、なぜかうまくいく

「きっちりスケジュール派」と「その場で決めたい派」。

最初はモメそうなのに、実際に行ってみると

「大事なところはちゃんと押さえつつ、遊び心もある最高の旅」になっている。 - あるある③:相談ごとになると頼る相手が“真逆の子”になる

自分と同じタイプの友だちもいるのに、

いざ悩みを相談するときに浮かぶのは、

なぜか自分とはタイプの違うあの子だったりする。

「たしかにそうかも…」と少しでも思えたら、

あなたもすでに「相補性」の影響を受けているかもしれません。

この記事を読むメリット

この記事を読むことで、

- 自分と友だち・パートナーの相性の理由がスッキリ言葉になる

- 「なんであの人といると安心するんだろう?」のナゾがほどける

- 友人関係・恋愛・仕事で、

「似てないからダメ」ではなく「違いを活かす」という考え方ができる - 「この関係はいい相補性? それとも無理しすぎ?」を見分けるヒントになる

といった、人間関係のストレスを減らすヒントが手に入ります。

ここからは、物語を通して、

この不思議な気持ちをもう少し身近に感じていきましょう。

2. 疑問が浮かんだ物語

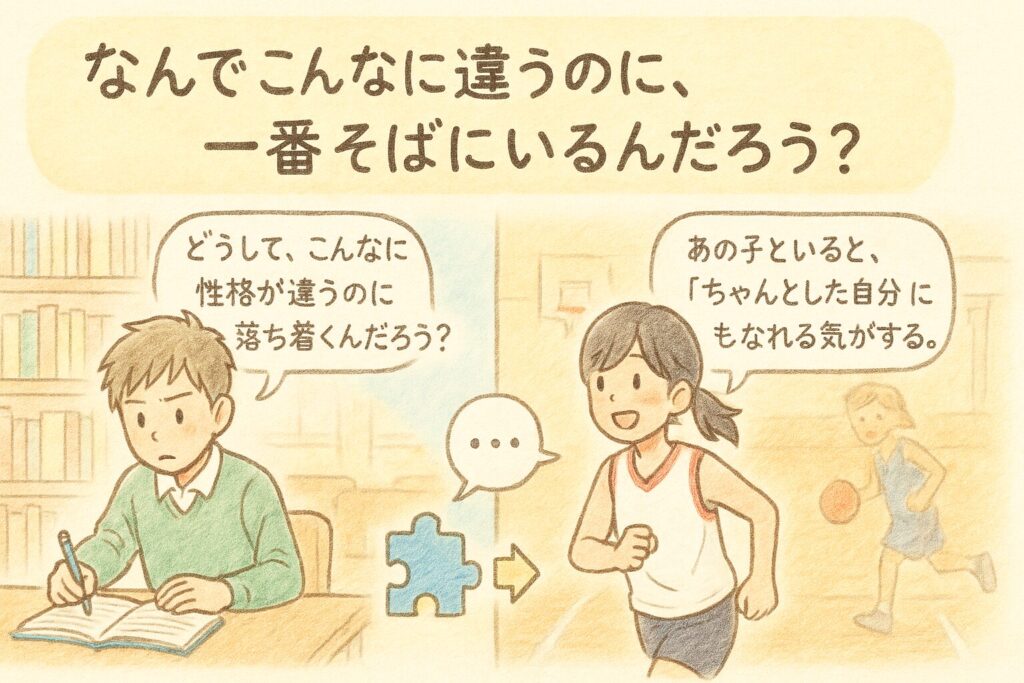

「なんでこんなに違うのに、一番そばにいるんだろう?」

登場人物は、小学生の頃からの友だち、ユウキとアオイです。

ユウキは、

- 宿題は早めに終わらせたい

- 予定はきっちり決めておきたい

- ノートも色ペンできれいにまとめる

そんな、マジメで計画的な性格です。

一方アオイは、

- 「まあなんとかなるでしょ!」が口ぐせ

- 体育祭ではクラスをぐいぐい引っぱるムードメーカー

- 宿題はギリギリで提出するタイプ

明るくて元気、みんなの中心にいるような存在です。

ある日、テスト前の放課後。

ユウキは図書室で、静かにワークを解いていました。

(今日中にこのページまでは終わらせたいな…。

ちゃんと計画どおりに進めないと不安になるしな)

そこへ、体育館から汗だくのアオイが飛び込んできます。

「ユウキ〜!テスト勉強、ちょっと見てくれない?

その代わり、体育祭の応援の案、私が全力で盛り上げるからさ!」

いつものことだ、と思いながらも、

ユウキは心の中でふと考えます。

「またギリギリで頼ってきた…。

でも、アオイがいるからクラスが明るいのも事実なんだよな。

正直、ああいうふうにみんなの前で笑顔でいられるの、うらやましい。」

「私は計画を立てるのは得意だけど、

人前で話すのは苦手だし、急な変更はドキドキする。

アオイは私とは真逆。

……なのに、どうして一緒にいるとこんなに落ち着くんだろう?」

アオイもまた、心のどこかで思っています。

「またユウキに頼っちゃったな…。

でも、ユウキがいるから、ウチもちゃんとやろうって気持ちになれるんだよね。

なんでだろ。あの子といると、ふざけてるだけじゃなくて、

“ちゃんとした自分”にもなれる気がするんだよな。」

性格は真逆。

できることも、得意なことも違う2人。

それでも一緒にいるとホッとする。

ケンカもしながら、それでも離れない。

「どうして自分は、この人といると落ち着くんだろう?」

「どうして、こんなに性格が違うのに、ここまで仲良くいられるんだろう?」

そんな、言葉にならないモヤモヤとした疑問が、

ユウキとアオイの中で、そして私たちの中でも静かにふくらんでいきます。

このナゾには、実はちゃんとした名前と、心理学的な説明があります。

意外と身近なこの現象、

「正反対なのになぜ仲良し?」

という謎を、次の章でいっしょに探しに行きましょう。

3. すぐに分かる結論

お答えします ― この不思議な仲良し現象の正体

お待たせしました。

ユウキとアオイのように、

- 性格もタイプも正反対なのに

- なぜか一番落ち着く、安心できる

そんな関係には、心理学で

『相補性(そうほせい)』

という名前がついています。

1と2で出てきた疑問への答え

- 「どうして正反対なのに仲良しなの?」

→ 自分に足りないところを、相手が自然と補ってくれるからです。 - 「なぜ真逆のタイプなのに、そばにいたくなるの?」

→ 2人が一緒になることで、

それぞれが一人では出せない力や安心感が生まれるからです。

相補性とは、かんたんにいうと

「おたがいの“違い”が、ちょうどよくはたらいて、

全体として“いい感じ”にまとまっている関係」

のことです。

パズルのピースがカチッとはまるように、

ユウキの「計画性」とアオイの「明るさ」が組み合わさるからこそ、

クラスにとっても、2人にとっても心地よい関係になっているのです。

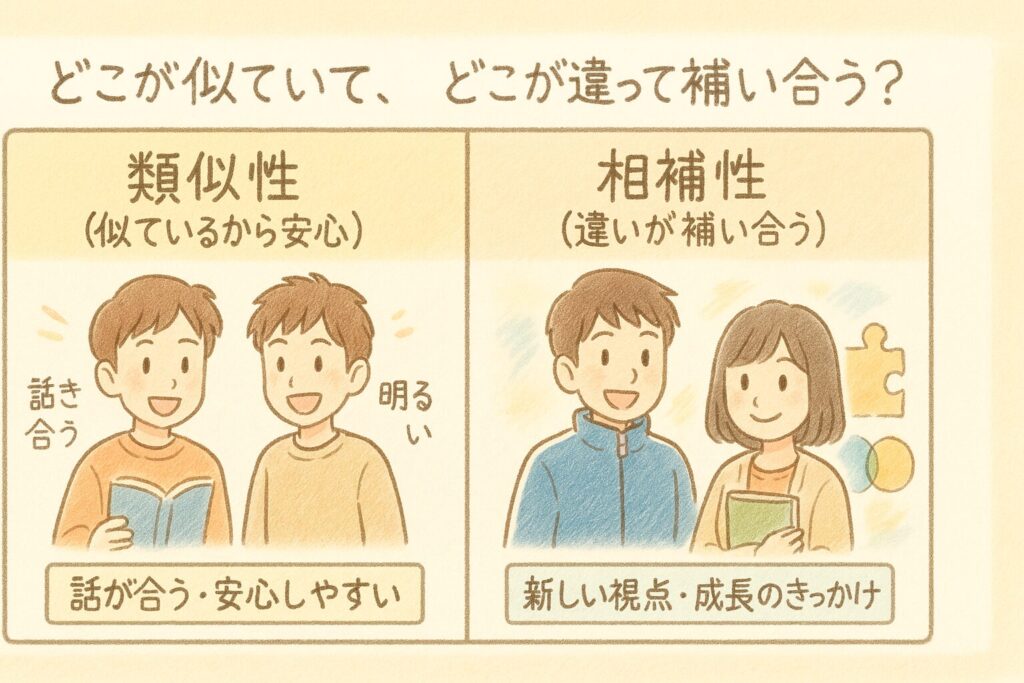

ここから先でわかること

ただし、大事なのは

- 「正反対なら何でもOK」ということではなく

- どの部分が似ていて、どの部分が違っていて、その違いがどう補い合っているか

を見きわめることです。

この先の段落では、

- 相補性って、心理学的にはどう説明されているの?

- 類似性(似ていること)との関係はどうなっているの?

- 友だち・恋愛・仕事で、相補性をどう活かせばいいの?

といった内容を、

今の結論をさらに“深掘り”しながら、

一緒に学んでいきましょう。

もっと知りたくなったあなたへ

「自分の人間関係にも相補性ってあるのかな?」

「あの“凸凹コンビ”は、どこがどうピタッとはまっているんだろう?」

少しでもそう感じたなら、

ここから先の段落で、相補性という不思議な現象の中身を、

一緒にゆっくりほどいていきましょう。

読み進めるほど、

- 「なるほど、だからあの人といると楽なんだ」

- 「ここはいい相補性だけど、ここはちょっと無理してるかも」

と、自分の人間関係の見え方が、

少しずつクリアになっていくはずです。

4. 『相補性(そうほせい)』とは?

心理学での「相補性」の定義

まずは、今回のキーワードである『相補性(そうほせい)』とは何かを、心理学の説明から整理します。

文部科学省後援の心理学検定「こころ検定」の公式コラムでは、

相補性について次のように紹介されています。

- 自分とは違う点・似ていない点に魅力を感じる

- 自分にはない部分を持っている人に惹かれる

- その結果として、「自分の足りない部分が補われる」関係になる

この説明を、この記事の文脈でかみ砕くと、

「自分に足りないところを、相手の得意な部分が埋めてくれることで、

2人で“ちょうどよく”なる関係」

が、ここでの「相補性」です。

こころ検定のコラムでは、たとえば

- 几帳面(きちょうめん)で真面目だけれど、融通(ゆうづう)がききにくい人

- 大雑把(おおざっぱ)で遅刻も多いけれど、明るくて人気者の人

というペアが紹介されており、

お互いに「自分にはない部分」に魅力を感じて、結果的に補い合う関係になっていくと説明されています。

まさに、この記事で登場した**ユウキ(計画タイプ)とアオイ(ムードメーカー)**のような関係ですね。

言葉としての「相補性」の意味

日本語としての「相補性」は、漢字のとおりです。

- 「相」… おたがいに

- 「補」… 足りない部分をおぎなう

つまり、

「お互いの足りないところを補い合って、ひとつの全体を作る性質」

という意味で、広く使われてきた言葉です。

物理学や化学の世界でも「相補性(そうほせい)」という言葉は使われますが、

この記事で扱っているのは

- 友だち関係

- 恋愛・夫婦関係

- 職場のチーム

- 家族・グループ

など、人間関係・心理学における相補性です。

たとえば、

- 役割

- 性格

- 得意・不得意

といった違いが、結果としてプラスに働いている状態を「相補的な関係」と呼ぶことができます。

「違うからこそケンカになる」のではなく、

「違うからこそお互いを支え合える」関係が、ここでの相補性です。

学問的な「相補性」:補完欲求理論(Complementary Needs Theory)

心理学・社会学の歴史の中で、

「相補性」に近い考え方としてよく紹介されるのが、

補完欲求理論(ほかんよっきゅうりろん)

Complementary Needs Theory(コンプリメンタリー・ニーズ・セオリー)

です。

これは、アメリカの社会学者

ロバート・F・ウィンチ(Robert F. Winch) が 1950年代に提唱した理論で、

著書『Mate-Selection: A Study of Complementary Needs』(メイト・セレクション:補完欲求の研究)の中で、

「人は、自分の心理的な欲求を補ってくれるような相手を、

結婚相手として選びやすい」

と主張しました。

ここで言う「欲求」は、

- 支配する/リードすることが好き

- 誰かに合わせる/支えていくことが得意

といった、性格的な傾向や役割の好みを指します。

たとえば、

- リーダー気質で決断力のある人

- その人を支えたり、フォローしたりするのが得意な人

といったペアができやすい、というイメージです。

ただし注意したいのは、

- ウィンチの理論は「結婚相手の選び方」がメインのテーマであること

- その後の研究では、

「本当に補完欲求だけでうまく説明できるのか?」 について、慎重な検証が続いていること

です。

現在の心理学では、

「似ている相手に惹かれる(類似性)」の効果が、より一貫して強く見つかっている

一方で、相補性は「特定の状況や特性で働きやすい要因」として扱われることが多い

というスタンスが主流になりつつあります。

発見当時と今の「相補性」の違い

ウィンチが理論を出した頃(1950年代) は、

- 「お互いの欲求を補い合う関係こそ、カップルを安定させる大きな要因だ」

- 「相補性こそが主役だ」という期待

が強くありました。

一方で、現在の研究や解説をまとめると、

- 多くの研究やメタ分析では、

「似ている相手に惹かれる(類似性)」の効果が安定して確認されている - 「相補性」は

- 支配―服従(リードする側/ついていく側)のような、特定の性格特性

- 家事・仕事・役割分担など、責任の分かれやすい場面

そのため、最近の一般向けの解説やカウンセリングでは、

「最初は“似ている”から仲良くなり、

長く続く関係の中で“補い合い(相補性)”も大事になる」

という、類似性と相補性を組み合わせた考え方がよく紹介されています。

💬 次の章では、

「なぜここまで類似性と相補性が注目されるのか?」

という“背景”や“重要性”に、もう一歩踏み込んでいきます。

5. なぜ注目されるのか?

研究から見た「類似性」と「相補性」

正反対で仲良しなんて見たことがないという場合もありますよね。

自分と似た性質や性格の人と仲良しという関係性が、実際に多いのかもしれませんね。

そのような関係性は『類似性の法則』という名前がついていますよ。

社会心理学では、

「人が他人を好きになる理由」を長年たくさんの研究で調べてきました。

その中でも、特に強い支持を集めているのが、

類似性(るいじせい) ― Similarity(シミラリティ)

です。

メタ分析(メタ・アナリシス)という、

「たくさんの研究結果をまとめて分析する方法」を使った研究では、

- 態度や価値観、性格が似ているほど、好意が高まりやすい

- 類似性の効果は「中程度〜やや強め」の、安定した影響力を持つ

ことが報告されています。

一方、「相補性」については、

- 支配―従順(リードする/ついていく)など一部の特性では、

補い合うことが好意につながる場面もある - しかし、どの場面でも一貫してプラスに働く、という結果にはなっていない

という、やや限定的な結果が多いのです。

このことから、最近の研究では、

「必ず真逆同士がうまくいく」というよりも

「似ているところ」と「補い合うところ」のバランスが大切

という結論に近づいています。

非類似性が“相補的に”働く条件

では、「違い」がいつもプラスになるわけではないなら、

どんなときに非類似性(ひるいじせい:似ていないこと)が“相補性”として働くのか?

立命館大学の研究では、

「類似性/非類似性が対人認知にどう影響するか」が検討されています。

その中で重要なポイントは、

- その特性が、社会的にどのくらい「望ましい」と感じられているか

- 自分自身にとって、その特性が「どれくらい大事なものか」

によって、

- 非類似性が「イライラする“マイナスの違い”」になるのか

- 「自分にはない強み」として、尊重できる“相補的な違い”になるのか

が変わってくる、という点です。

たとえば、

- 「時間を守る/守らない」の違いは、

仕事の場面では大きなストレスになりやすいですよね。 - 一方で、「インドア派/アウトドア派」の違いは、

話し合い次第では、お互いの世界を広げるチャンスにもなります。

どの“違い”なら補い合えるのか?

どの“違い”はお互いにとってしんどすぎるのか?

この見きわめこそが、

相補性をうまく活かすためのカギになってきます。

現代での「相補性」の使われ方

最近の日本語の解説記事やビジネス向けの情報では、

「相補性」は次のような場面でよく語られています。

恋愛・夫婦関係

- 出会いの初期は、趣味や価値観などの類似性が「話の合う安心感」を生みやすい

- 結婚や長期の関係では、

家事・育児・仕事などをめぐる役割分担と相補性が、生活の安定を支えやすい

チーム・職場

- リーダータイプとサポータータイプ

- 分析が得意な人と、コミュニケーションが得意な人

といった「違う強みを持つメンバー」を組み合わせる発想が、

成果を出すチームづくりのポイントとして紹介されます。

友人関係・自己理解

- こころ検定のような入門的な心理学では、

類似性と相補性をセットで紹介しながら、

「最初は似ていること、その後は補い合いも大事」という流れが説明されています。

昔は「恋愛や結婚の理論」として語られることが多かった相補性ですが、

いまは

- 友だちづきあい

- 職場のチームビルディング

- 自己理解・他者理解

など、より広い場面で使えるキーワードになっています。

💬 次の章では、

ここまでの話を「実生活の具体例」に落とし込んで、

今日から使えるヒントとして整理していきます。

6. 実生活への応用例

日常で使える「相補性」のヒント集

ここからは、相補性という考え方を

ふだんの生活でどう活かすか? を、具体例で見ていきます。

友だち関係での応用

例として、もう一度**ユウキ(計画タイプ) × アオイ(ムードメーカー)**のペアを見てみます。

「相補性の視点」でこの2人を見ると、

- ユウキの計画性が、アオイの行動に「安心感」と「方向性」を与えている

- アオイの明るさと行動力が、ユウキの世界を広げてくれている

という具合に、

お互いの“違い”がプラスの方向に働いていることがわかります。

自分の人間関係でも試せるチェック

スマホのメモ帳などに、次の問いを書き出してみてください。

- 「あの友だちといると、どんな“自分”になりやすいだろう?」

- 「その友だちは、自分のどんな“弱点”を自然にカバーしてくれているだろう?」

- 「逆に、自分はその人のどんな部分を支えてあげられているだろう?」

少し時間をとって振り返ると、

「なんとなく仲良し」だった関係が、

実は“相補性のある関係”だったんだ

と、新しい見え方が生まれることも多いはずです。

恋愛・夫婦での応用

恋愛や夫婦関係の解説では、よく次のように説明されます。

- 出会いの初期 → 趣味・価値観・人生観などの類似性で距離が縮まりやすい

- 結婚や長期の関係 → 家事・育児・仕事などでの役割分担と相補性が安定感を支えやすい

具体例

- Aさん:お金の管理や、契約・書類などの事務手続きが得意

- Bさん:親戚づきあい、近所づきあい、子どもとの遊びなど「人と関わること」が得意

この2人が、得意なところを分担して生活すると、

- 一方だけが「全部」抱え込まずにすみ

- 2人の生活全体がスムーズになりやすい

というメリットがあります。

ただし、

「お金のことは全部Aに任せっぱなし」

「子どものことは全部Bに丸投げ」

というように、

**感謝や話し合いなしの“丸投げ”**になってしまうと、

不満や不公平感につながります。

相補性を活かすには、

「ありがとう」と「相談」のセットが欠かせません。

仕事・チームでの応用

ビジネスの研修やチーム作りの解説では、

- 類似性 → チームの一体感や、価値観の共有を生む

- 相補性 → チームの役割分担や、成果の最大化を支える

と説明されることがよくあります。

例:プロジェクトチーム

- 企画アイデア担当(発想が得意)

- スケジュール管理担当(計画・調整が得意)

- プレゼン担当(人前で話すのが得意)

このようなメンバーがそろうと、

- 一人ひとりは「全部はできない」けれど

- チームとしては「高いレベルで完走できる」

という、相補的な関係が生まれます。

ここで大事なのは、

「足りない部分=ダメなところ」ではなく、

「誰かの強みと組み合わさることで生きる部分」

と、とらえ直す視点です。

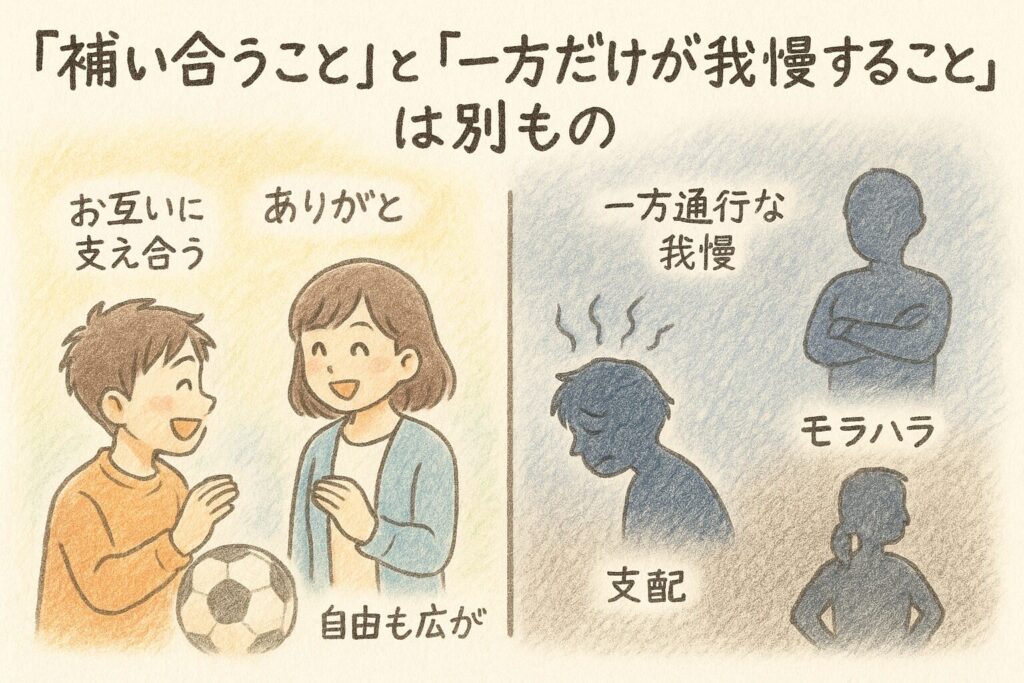

メリットと、気をつけたいデメリット

相補性のメリット

- 自分にない視点やスキルを取り入れられる

- 役割分担が進み、チームやペアとしてのパフォーマンスが上がる

- 視野が広がり、成長のきっかけになる

気をつけたいデメリット・注意点

- 「違い」が大きすぎると、ストレスの原因になってしまう

- 一方だけが“支える役”になり続けると、疲れきってしまう

- 「相補性だから」と言い訳して、無理な我慢を続けてしまう危険がある

大切なのは、

「心地よく補い合えているか?」をときどき点検することです。

6.5Q&A/FAQ

『相補性』についてよくある質問

Q1. 相補性と「類似性」、結局どっちが大事なんですか?

研究全体で見ると、まず「似ている人に惹かれやすい(類似性)」という傾向のほうが一貫して強く確認されています。 つまり、出会いのきっかけや「最初の安心感」は、似ている部分から生まれやすいと考えられます。

一方で、長く続く関係では「お互いの足りないところを補い合えるか(相補性)」も大事になってきます。 このブログでは、類似性=土台の安心感、相補性=成長と役割分担のエンジンというイメージでとらえています。

どちらか片方だけが正解、というよりは、「どこが似ていて、どこが違って、どう補い合えるか」を見ていくのがおすすめです。

Q2. 「相補性があるから離れられない」と感じるけど、これは大丈夫?

相補性は、本来「お互いの弱点を支え合える、心地よい関係」を指す言葉です。 でも現実には、片方だけが我慢し続けている関係を「相補性だから」と言い訳してしまうこともあります。

もし、その関係で安心よりも不安や恐怖のほうが大きいなら、それは相補性というより「不健全な依存」や「支配」の問題として考えたほうがよいケースもあります。

「この関係は、お互いの自由や選択肢を広げているかな?」「私だけが損な役割になっていないかな?」と、ときどき自分に問いかけてみてください。 心身がつらいと感じる場合は、「相補性だから仕方ない」と思い込まず、距離を取ったり、信頼できる大人や専門家に相談することも大切です。

Q3. 日本人は相補性を重視するって本当ですか?

「日本人は相補性が強い」「和を大切にする文化だから、足りないところを補い合う」という説明がなされることがあります。 たしかに、文化的に「お互いさま」「持ちつ持たれつ」という価値観が好まれやすい面はあります。

ただし、「日本人だから必ず相補性が強い」と断言できるほどの決定的な研究結果があるわけではありません。 同じ日本人でも、育った環境や性格、価値観によってかなり違いがあります。

この記事では、「文化的な傾向は参考程度にしつつ、目の前の人との関係をどう感じるか」をいちばん大事にしていきたい、という立場で紹介しています。

Q4. 相補性のある相手を見つけるには、どうすればいいですか?

「相補性のある人を探そう!」と意気込む前に、まずは自分の得意・苦手を整理することがスタートラインになります。 たとえば、「計画は得意だけど、急な変更が苦手」「アイデアは出せるけれど、細かい詰めがにがて」などです。

そのうえで、

・自分と価値観や基本的なマナーが合う人(類似性)

・その中で、自分とは違う強みを持っている人(相補性)

に目を向けてみると、無理のない「真逆コンビ」が見つかりやすくなります。

大事なのは、「どんな違いなら尊重できるか」「どんな違いは自分にはしんどいか」を、自分なりの基準として持っておくことです。

Q5. 子どもに『相補性』を説明するなら、どう言えば伝わりますか?

小学生くらいの子どもに伝えるなら、まずは専門用語を使わず、

「ちがうところ同士がくっついて、ちょうどよくなる力」

としてイメージを共有するのがおすすめです。

具体的には、

・パズルの「でっぱり」と「へこみ」の話

・青と黄色が混ざって緑になる色の話

・体育が得意な子と、勉強が得意な子がチームになると強い、という話

など、子ども自身の生活にある例を出してみてください。

そのうえで、「似ている友だちも大事だけど、ちがう友だちと助け合うのもステキだよね」と伝えると、偏った理解になりにくくなります。

Q6. 真逆の相補性より、「似ている相手」を選んだほうがいい場面もありますか?

はい、あります。たとえば、価値観や倫理観(何を大事にするか)のような根っこの部分は、似ているほうが長期的には楽なことが多いです。 お金の使い方や、嘘に対する感覚、他人への配慮などがまったく違うと、相補性どころか大きなストレスになることもあります。

このブログでは、

・土台になる価値観やマナー → ある程度「類似性」を重視

・役割や得意分野 →「相補性」があるとプラス

というバランスで考えることをおすすめしています。

「何でも真逆がいい」わけではなく、似ている部分と違う部分の“組み合わせ”が、その関係の心地よさを決めていきます。

Q7. 相補性の関係がしんどくなってきたとき、最初にできることは?

まずは、「自分だけが一方的に我慢していないか?」を、紙やメモに書き出して整理してみてください。 そのうえで、可能であれば相手に、「ここは助かっている」「ここは少しつらい」と具体的に伝えてみることが第一歩になります。

それでも変わらない、話しても軽くあしらわれる、暴力やモラハラがある――そんな場合は、相補性の問題ではなく安全の問題です。 信頼できる友人・家族・先生・相談機関など、外部のサポートを検討してください。

相補性は、「お互いが少し楽になるための考え方」であって、 誰かが一方的に傷つき続けることを正当化するための言葉ではありません。

💬 次の章では、

「相補性」が誤解されたり、言い訳に使われてしまう危険について、

もう少し正直に、そして優しく整理していきます。

7. 注意点や誤解されがちな点

「正反対なら何でもOK」ではない

類似性と好意の関係を調べた多くのメタ分析研究では、

- 類似性の効果はかなり一貫して確認されている

- 相補性の効果は、特定の条件では見られるものの、

「いつも必ずプラスに働く」とは言いにくい

という結果が報告されています。

言い換えると、

「似ているほど仲良くなりやすい」という土台があって、

そのうえで、一部の“違い”が相補性として働く

というほうが、実際の人間関係に近いと考えられます。

「しんどい関係」を言い訳してしまう危険

ときどき、

次のようなケースが「相補性だから」と正当化されてしまうことがあります。

- 一方が一方をコントロールしている

- 暴力・モラハラ・経済的な搾取(さくしゅ)がある

- それでも「私が支えなきゃ…これも相補性だから」と思い込んでしまう

これは、心理学的な意味での「相補性」ではなく、

不健全な依存関係や支配の問題として扱うべき状態です。

「違いを補い合うこと」と

「どちらか一方だけが我慢し続けること」は、まったく別物です。

この線引きを、どうか忘れないでいてください。

誤解しないためのチェックポイント

相補性を「言い訳」ではなく「支え」にするために、

次のようなチェックをときどき自分に問いかけてみてください。

- その関係は、お互いの選択肢や自由を広げてくれているか?

- どちらか一方だけが「損な役回り」になっていないか?

- 話し合いをしたとき、意見が一方通行ではなく、

少しずつでもすり合わせができているか?

もし、

「よく考えたら、私だけがずっと我慢しているかも…」

と感じるなら、

- 信頼できる人に相談する

- 少し距離を置く

- 専門家のサポートを検討する

といった選択も、自分を守る大切な一歩になります。

💬 次の章では、

ちょっと視点を変えて「脳や心の働き」から、

似ている人・補い合う人に惹かれる理由をのぞいてみます。

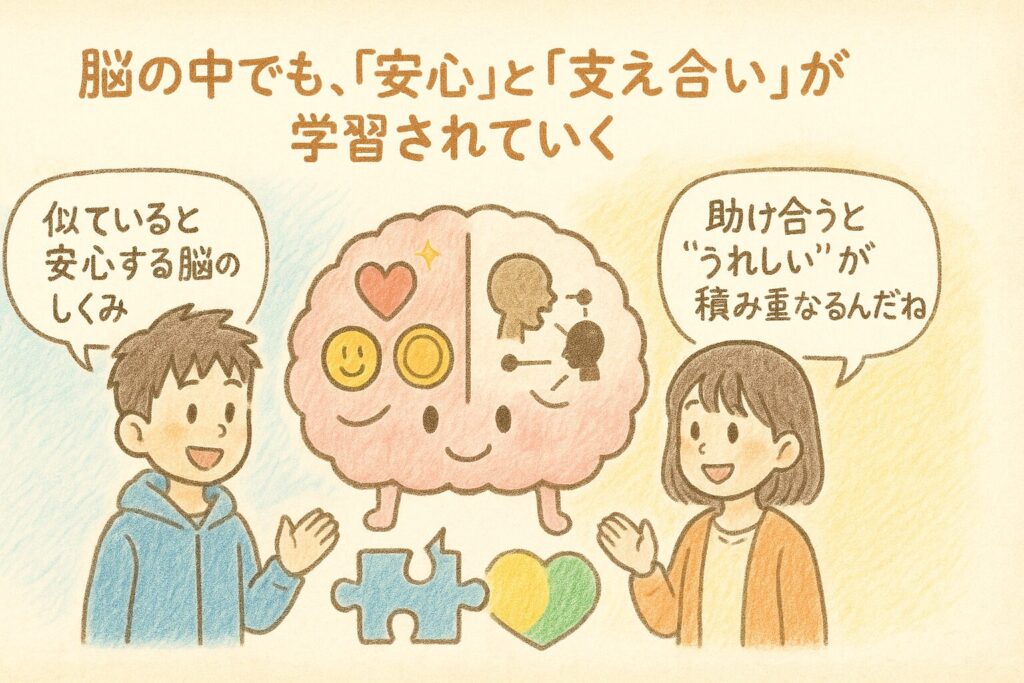

8. おまけコラム

脳から見た「似ている」と「補い合う」

ここからは少しだけ、

脳科学や神経の話をまじえた「おまけコラム」です。

難しい部分は、できるだけかみ砕いてお伝えします。

脳は「似ている人」をどう感じているのか

脳の働きを調べる**fMRI(エフ・エム・アール・アイ)**という装置を使った研究では、

- 自分と似た好みを持つ人を見たとき

- 自分と価値観が近い相手とやりとりしているとき

に、次のような脳の領域が活動することがわかっています。

- 腹側線条体(ふくそくせんじょうたい)

→ 報酬(ごほうび)・うれしさ・やる気に関わる - 内側前頭前皮質(ないそくぜんとうぜんぴしつ)

→ 自分や他人のことを評価したり、「いいね/よくないね」を判断するときに働く

また、

「脳活動のパターンが似ている人同士は、友だちになりやすい」

という研究結果も報告されています。

ざっくりまとめると、

脳は「自分と似ている人」を見ると、

「この人は安心できそう」「わかり合えそう」と感じやすく、

その心地よさが「好き」という感情につながりやすい

と考えられています。

「補い合う関係」と脳の動き

一方で、「相補性そのもの」だけをピンポイントで測った脳研究は、

現時点ではそれほど多くありません。

そのためここからは、

**近いテーマの研究からの“推測をふくむ説明”**になります。

私たちは、

- 誰かに苦手なところをフォローしてもらったとき

- 手伝ってもらって「助かった」と感じたとき

- 自分が相手の役に立てたと実感できたとき

に、「ありがたい」「うれしい」「誇らしい」といった感情を抱きます。

このとき関わっていると考えられているのが、

① 報酬系(ほうしゅうけい)

- 腹側線条体(ふくそくせんじょうたい)

- 前頭前皮質(ぜんとうぜんぴしつ)

- 眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ) など

→ 「うれしい」「得した」「やる気が出る」といった感覚に関わるネットワークです。

② 社会的な理解・共感を司(つかさど)るネットワーク

- 内側前頭前皮質(ないそくぜんとうぜんぴしつ)

→ 自分や他人の気持ち・性格を理解するときに働く - 側頭頭頂接合部(そくとうとうちょうせつごうぶ:TPJ)

→ 相手の立場に立って考えるときに働く - 前帯状皮質(ぜんたいじょうひしつ:ACC)

→ 葛藤(かっとう)や痛み、共感に関わる

などの領域です。

相補性のある関係では、

- 相手が自分の弱点を理解し、カバーしてくれる

- 自分も相手を支えることで、「役に立てている」という実感を持てる

といった経験が、日々積み重なっていきます。

その結果、

- 報酬系 → 「この人と一緒にいるとプラスだ」「安心できる」と脳が学習する

- 社会的理解のネットワーク → 「自分と違うけれど、信頼できる相手だ」と感じる

という脳内の変化が起こり、

安心感や信頼感、親しさが育っていくと考えられます。

※ 現時点では、

「相補性だけ専用の脳回路」が発見されたわけではありません。

ただ、

- 似ている人への好意

- 支えてもらう・支え合う経験

に関する研究を組み合わせると、

上で紹介したような脳の仕組みが、

「相補性のある関係が心地よい」と感じる土台になっている可能性が高いと推測されています。

💬 ここまでで、

相補性の“基本編”と“おまけの脳科学編”がひと区切りついたところです。

次の章では、いよいよ「今日から自分で使えることば」として、

相補性を日常に落とし込んでいきましょう。

9. 応用編

今日から使える「相補性」のことば

ここまでで、

- 「相補性」という名前

- その意味

- 類似性との違い

- 研究や脳の話

といった知識の土台はかなりそろってきました。

ここからはもう一歩踏み込んで、

「相補性」という概念を

自分の言葉で、人間関係を語るためのツールにしていく

ことを目指します。

日常会話で使えるフレーズ例

いきなり専門用語を使うのは抵抗があるかもしれませんが、

少しずつ会話に混ぜていくことで、

「ふわっとした感覚」に名前を与えられるようになります。

たとえば、次のような言い回しです。

- 「あの2人ってさ、性格は真逆だけど、相補性があるコンビだよね。」

- 「私とあの子って、似てるところもあるけど、

いちばん大きいのは、お互いの足りないところを補い合えてるところかも。」 - 「あの人と一緒にいると、

自分の弱点がうまくカバーされてる感じがするんだよね。」 - 「あのチーム、キャラはバラバラなのに、

役割分担が絶妙で、相補性で成り立ってるチームって感じがする。」

実際に声に出してみると、

「なんとなく」感じていたことに、

ちゃんとした名前と意味が乗っていく感覚

が、少しずつつかめてきます。

自分ノートで整理するための問いかけ

いきなり人に話すのがむずかしければ、

まずは自分用のノートやスマホメモで試してみるのがおすすめです。

- 「自分と正反対だけど、なぜか落ち着く人」は誰か?

- その人は、あなたのどんな弱点や苦手を補ってくれているか?

- 逆に、あなたはその人のどんな部分を支えてあげられているか?

- 自分とその人には、どんな**いい意味での“相補性”**があると思うか?

この問いに答えるだけで、

「ここが似ていて、ここが違って、

この違いが“相補性”として働いているんだな。」

と、一段深い理解が生まれます。

自分なりの「相補性の定義」を作ってみる

最後のステップとして、

この記事を読み終えた**“今の自分”だけの一文**を作ってみてください。

「私にとっての相補性とは、〇〇な関係のことだ。」

たとえば、

- 「私にとっての相補性とは、

お互いの“苦手”を責めるんじゃなくて、自然にカバーし合える関係のことだ。」 - 「相補性とは、

一緒にいると“自分ひとりでは出せない良さ”が出てくる相手との関係だと思う。」

これがあるだけで、

- 新しく出会った人との距離感を考えるとき

- しんどくなっている関係を見直したいとき

の**指標(しひょう)**にもなります。

💬 そして最後に、もう一度この記事全体を振り返りながら、

あなた自身の人間関係をどうとらえるか、まとめと考察をしていきましょう。

10. まとめ・考察

「相補性」をどうとらえるか?

ここまで長い文章を読んでくださり、本当にありがとうございます。

最後に、この記事全体をコンパクトに振り返ります。

この記事でわかったこと(要点のおさらい)

- 「正反対なのになぜ仲良し?」という現象には、

「相補性(そうほせい)」という名前がついている。 - 相補性とは、

自分に足りない部分を、相手と補い合うことで、2人で“ちょうどよくなる”関係のこと。 - 研究全体で見ると、

類似性(似ていること)のほうが好意と強く結びつくが、

一部の特性や場面では相補性も重要な役割を果たす。 - 友人・恋愛・仕事などさまざまな場面で、

「どの違いを補い合うか?」を意識することが大事。 - 脳の研究からは、

「似ている人」への安心感や、互いに支え合う経験が、

報酬系や社会的理解のネットワークを通じて、

好意や信頼につながる可能性が示唆されている。

少し高尚な視点からの考察

人間関係を、

- 「似ている」

- 「似ていない」

という1本のものさしだけで測ってしまうと、

- 似ていない=相性が悪い

- 似ている=相性がいい

という極端な解釈になりがちです。

しかし、

- 類似性 → 心の安全基地(あんぜんきち)

- 相補性 → 成長と役割分担のエンジン

という2つの機能を意識してみると、

人間関係はもっと立体的に見えてきます。

安心だけを求めると、物足りなさを感じることもある。

成長だけを求めすぎると、疲れてしまうこともある。

その両方のバランスをとるヒントとして、

「相補性」という概念は、かなり奥の深いキーワードだと言えそうです。

ちょっとユニークな視点からの考察

ドラマや漫画には、よくこんなコンビが登場します。

- マジメで不器用な主人公 × 明るく自由な相棒

- 冷静な参謀タイプ × 熱血で一直線なリーダー

私たちは、日常生活では「自分と似た人」に安心しつつ、

物語の中では「違う者同士が補い合う関係」に胸を打たれます。

もしかすると、

類似性は「日常の安心感」を、

相補性は「物語としてのドラマ」を

私たちにもたらしてくれているのかもしれません。

あなたへの問いかけ

最後に、この記事を閉じる前に、

自分自身にそっと問いかけてみてください。

- あなたの身近にいる**「正反対だけど、なぜか一緒にいたくなる人」**は誰ですか?

- その人は、あなたのどんな「弱点」や「不安」を、そっと補ってくれているでしょうか?

- 逆に、あなたはその人にどんな「安心」や「強み」を渡せているでしょうか?

一度、「相補性」というレンズで人間関係を見つめ直してみると、

これまで当たり前だと思っていたつながりの価値に、

もう一段深い“ありがたさ”を感じられるかもしれません。

11. 更に学びたい人へ

――本といっしょに、「相補性」と人間関係の心理を深める

ここまで読んで、

「もっとちゃんと心理学から友だち関係を学んでみたい」

「子どもにもわかる言葉で、人間関係を説明できるようになりたい」

と感じた方に向けて、

この記事の内容と特に相性がよい日本語の本を4冊ご紹介します。

小学生〜中学生にも読みやすい入門書

📘 ①『心理学でよくわかる友だち関係 あの子のきもち わたしのきもち』

藤枝 静暁

どんな本?(特徴)

- 友だち関係でありがちな悩み

「自分のいないグループトークを見つけてしまった」

「苦手な子と同じ班になってしまった」

といった、リアルな“モヤモヤ”がたくさん登場します。 - それらの悩みを、「心理学」というレンズを通して

どう考えればいいのか? をやさしく整理してくれる本です。 - A5判・160ページで、イラストやマンガが多く、文章も短め。

小学校高学年〜中学生が、自分で読み進めやすい構成になっています。

このブログとのつながり・おすすめ理由

- 「友だちとの関係で、なぜこんな気持ちになるんだろう?」

という素朴な疑問を、感情レベルからていねいに扱っている点が、今回のテーマ「相補性」「類似性」ととても相性が良いです。 - この記事でイメージしてきた

「真逆コンビ」 や 「似ている友だち」 を、

実際の学校場面に当てはめながら考えたいときに、良い“相棒”になってくれます。 - 大人が読んでも、「なるほど、こう説明すれば子どもにも伝わるんだな」と勉強になる一冊です。

📗 ②『心が軽くなる友だち関係(1日5分!タイプ別診断でわかる 4)』

藤枝 静暁(監修)

どんな本?(特徴)

- 「1日5分!」シリーズの第4巻で、

**小学校中〜高学年向けの“友だち関係の実用書”**です。 - 発達心理学(はったつしんりがく:こころの成長を研究する分野)の視点から、

友だちとの関係のとらえ方・気持ちの整理のしかた・身近な困りごとの対処法が解説されています。 - タイプ別診断アンケート付きで、

「社交的なリーダータイプ」「マイペースさん」「気配り上手」「おとなしくてひかえめ」など、自分の性格タイプを確認しながら読めます。

このブログとのつながり・おすすめ理由

- 「相補性って、結局“タイプの違い”の話でもあるよね?」

という感覚を、自分のタイプ×友だちのタイプとして考え直すのにぴったりの本です。 - 「正反対の友だち」との付き合い方も、

自分がどんなタイプかを知ることで、**「しんどくなる相補性」と「ちょうどよい相補性」**の線引きがしやすくなります。 - 学校現場や家庭でも、子どもと一緒に「タイプカード」感覚で使える作りなので、

親子で人間関係を話し合うきっかけにもなります。

もう一歩深く学びたい中級者向け

📙 ③『社会と人間関係の心理学(心理学入門コース 5)』

松井 豊・上瀬 由美子 著

どんな本?(特徴)

- 岩波書店の「心理学入門コース」シリーズの1冊で、

**社会心理学(しゃかいしんりがく:人と人との関係や集団行動を研究する分野)**の内容をコンパクトにまとめた教科書です。 - 占いのブーム、偏見(へんけん)やステレオタイプ、恋愛、ジェンダー、災害時の心理、組織の事故など、

「現代社会で起きる現象を、心理学でどう読み解くか」 をテーマにしています。 - A5判・約242ページで、大学の授業でも使えるレベルですが、

例が身近で、パラグラフごとに読み進めやすい構成です。

このブログとのつながり・おすすめ理由

- この記事では「相補性」や「類似性」という、一部の理論だけを取り上げましたが、

実際の人間関係には、偏見・集団・メディア・社会のルールなど、さまざまな要素が絡んできます。 - この本を読むと、

「自分と相手」「2人の関係」というミクロな視点に加えて、

“社会全体の中の人間関係”というマクロな視点も手に入ります。 - 高校生以上〜大人で、

「ちゃんとした社会心理学入門を1冊読みたい」という人に特におすすめです。

図解でサクッとつかみたい人向け

📕 ④『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める!人間関係の心理学』

齊藤 勇(監修)

どんな本?(特徴)

- オールカラー&イラスト・図解中心の、人間関係の心理学入門書です。

- B6判・192ページ前後とコンパクトで、

「人間関係のモヤモヤ」を、テーマごとの短いコラムで読めるつくりになっています。 - 内容の一例

- 「人に良く見られたいと思ってしまうのはなぜ?」

- 「人との距離感はどう測ればいい?」

- 「すぐキレてしまう人の心理」

- 「似ている人と反対の人、好きになりやすいのはどっち?」 など、

対人心理の“あるある”トピックが幅広く扱われています。

このブログとのつながり・おすすめ理由

- 「相補性」や「類似性」は、人間関係の心理学のなかの一部分です。

この本では、- 職場の心理

- 恋愛の心理

- しぐさ・見た目からわかる心理

なども含めて、“人と人が関わるときの心の働き”全体をざっと見渡すことができます。

- イラストと図が多いので、

「活字びっしりはしんどいけれど、ちゃんとした内容が知りたい」

という方にも向いています。 - この記事の内容を読んで、「もっと別の心理学用語も知りたい」と思ったときの**“次の一冊”**として、とても扱いやすい本です。

どの本から読めばいい? えらび方のヒント

まずは感覚的に理解したい・子どもと一緒に読みたいなら…

- 『心理学でよくわかる友だち関係 あの子のきもち わたしのきもち』

- 『心が軽くなる友だち関係』

👉 友だち関係に特化していて、「相補性」「類似性」を日常の場面に当てはめて考えやすいです。

図とイラストで、広く人間関係の心理を知りたいなら…

- 『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める!人間関係の心理学』

👉 この記事で出てきたキーワード以外にも、

SNS・職場・恋愛など、いろいろな場面の心理を「ざっくり地図」のように把握できます。

大学レベルのしっかりした入門書に挑戦したいなら…

- 『社会と人間関係の心理学(心理学入門コース 5)』

👉 「将来、心理学も視野に入れている」「ちゃんとした社会心理学の本を1冊読み切ってみたい」という方に向いています。

この記事では、「相補性」という一つの言葉から、

人間関係の不思議さと面白さを、一緒にたどってきました。

ここから先は、

あなた自身のペースで、興味の向く本を手に取り、

「自分の人間関係」をゆっくり言葉にしていく時間も、ぜひ楽しんでみてください。

きっと、今回学んだ「相補性」も、

ページをめくるたびに、少しずつあなた自身の言葉になっていくはずです。

12. 疑問が解決した物語

――「真逆コンビ」に名前がついた日

テストが終わった放課後。

ユウキとアオイは、図書室のすみでいっしょに休んでいました。

アオイがスマホを見ながら言います。

「ねえユウキ、“正反対なのになぜ仲良し? 相補性って何?”って記事あるよ。うちらみたいじゃない?」

タイトルを見て、ユウキは思わず笑います。

「たしかに。“真逆コンビ”ってよく言われるしね。」

2人で記事を読むと、そこにはこう書かれていました。

- 自分にはない部分を、相手が自然に補ってくれる

- 性格が正反対でも、その“違い”がプラスに働く関係を

- 心理学では「相補性(そうほせい)」と呼ぶ

体育祭の準備、グループ発表、テスト前の図書室――。

これまでの出来事が、一気に線でつながります。

「ユウキが計画してくれるから、ウチは思いきり動けるんだな。」

「アオイがクラスを明るくしてくれるから、私は安心して裏方に回れるんだ。」

2人は、同時にそんな気持ちになります。

アオイが、少し照れながら言います。

「ただの真逆じゃなくてさ、ウチら相補性コンビってことなんだね。」

ユウキも、うなずきながら答えます。

「うん。でも、どっちかだけがムリするのは違うよね。

ちゃんと話して、役割決めたほうがいいかも。」

それから2人は、少し行動を変えました。

- アオイは、テスト前に早めにユウキに勉強を相談する

- ユウキは、イベントのときはアオイに前に出てもらう前提で計画を立てる

「またギリギリで来た!」とイライラする前に、

「じゃあここまでは先にやっておこう」と準備できるようになり、

「頼ってばかりで悪いな…」とモヤモヤする代わりに、

「体育祭や応援は全力で盛り上げよう」と決められるようになりました。

“ただの真逆”が、“お互いを活かし合うコンビ”に名前をもらった瞬間でした。

この物語からの教訓

2人が学んだのは、

「違うからダメ」ではなく、

**「違うからこそ、どう補い合えるかを話し合う」**ことが大事

ということでした。

- 得意・苦手を言葉にして共有する

- 役割や期待を、なんとなくではなく話し合って決める

- 上手くいったときは、「ありがとう」と伝え合う

そんな小さな工夫が、相補性を「しんどい我慢」ではなく、

「心地よい支え合い」に変えていきます。

あなたなら、どう活かしますか?

あなたの身近にも、こんな人はいませんか?

- 性格は全然ちがうのに、一緒にいるとホッとする人

- 自分とはタイプが違うのに、「この人がいてくれてよかった」と思える人

その人との関係を、

「合わないところが多い人」ではなく、

「自分の足りない部分を、別の形で支えてくれている相手」

として見直してみると、

ちがった景色が見えてくるかもしれません。

あなたにとっての「相補性コンビ」は誰ですか?

そして、あなたはその人のどんな部分を、そっと補ってあげられているでしょうか。

物語の続きは、あなた自身の人間関係の中で、ゆっくり書き足していってください。

13.文章の締めとして

ここまで、「正反対なのになぜか落ち着く関係」という、

言葉にしにくい気持ちをたどりながら、

一緒に「相補性(そうほせい)」という名前を見つけてきました。

もしかすると、読み始めたときよりも少しだけ、

自分のまわりの人たちの顔が、違って見えているかもしれません。

- ただうるさいと思っていたあの子の明るさが、

自分の緊張をほぐしてくれていたこと。 - 「しっかりしすぎ」と感じていたあの人のまじめさが、

みんなの安心の土台になっていたこと。

そう思い返してみると、

私たちの人間関係は「似ているかどうか」だけではなく、

気づかないうちに、お互いの足りないところを

そっと支え合いながら続いてきたのだと気づきます。

相補性という言葉は、

誰かをムリに美化するための魔法の合言葉ではありません。

「この違いは、補い合えるものだろうか?」

「それとも、今の自分にはしんどすぎる違いだろうか?」

そうやって自分の心を確かめるための、

ひとつの“物差し(ものさし)”として、

そっとポケットにしまっておける言葉です。

この先、出会いや別れ、

距離が近づく関係もあれば、離れていく関係もあると思います。

そのたびに、今日学んだ「相補性」という視点を、

ふと思い出してもらえたなら、

このブログは、あなたの心のどこかで

静かに役目を果たし続けてくれるはずです。

注意補足

この記事の内容は、著者が個人で調べられる範囲で、

文部科学省後援の公式コラムや社会心理学の解説記事・書籍などの、

信頼できると判断した情報源をもとに、

ブログ用に、できるだけわかりやすく噛み砕いて構成したものです。

しかし、

心理学の研究は日々アップデートされており、

類似性・相補性・文化差などについても、新しい知見が今後も増えていく分野です。

そのため、

「これが唯一の正解だ」と断言するものではありません。

🧭 本記事のスタンス

あくまで、筆者が調べられる範囲でまとめた“入り口”として読んでいただければ幸いです。

もしこのブログで少しでも心がときめいたなら、

そこで読み終わりにせず、

そのときめきを“種”として、

相補性のように【いまの気づき】と【深い文献・資料】を補い合わせながら、

自分だけの学びを静かに深く育てていってください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

あなたの日々の出会いと別れが、お互いをやさしく補い合う「相補性」の一ページとなりますように。

コメント