友だちと話すと、言葉のテンポやしぐさまで「なぜか同じ」になる――。『シンクロニー現象』とは?

『シンクロニー現象』とは?動きや会話が“ぴったり合う”理由と人間関係を深めるコツ

疑問が生まれた場面

放課後のカフェで、二人の高校生が向かい合っておしゃべりをしていました。

ふと、そのうちの一人が笑いながら「ねえ、今、同時にストロー吸わなかった?」と口にします。

よく見れば、笑うタイミングも、身を乗り出す角度も、まるで鏡のようにピタリと同じ。

二人とも思わず顔を見合わせ、不思議そうに首をかしげます。

これはただの偶然? それとも、二人の心が通じ合っている証拠?

このちょっとした“ナゾ”をきっかけに、二人は答えを探し始めることにしました。

リズムが合えば心も軽くなる——この先を読むことで、“人間関係がラクになる”ヒントが見つかります。

この記事を読むメリット

「なぜ同調が起きるのか?」が1分で分かる結論からスタート

実生活での好印象づくり/人間関係のコツが手に入る

深掘りでは研究の一次情報に触れ、誤解も解ける(=ハルシネーション回避)

すぐに分かる結論

お答えします。

「同じタイミングで笑う」「同じようにうなずく」「同時に飲み物を口に運ぶ」。

そんな会話のリズムや動きが“自然にそろう”ことを、心理学ではインターパーソナル・シンクロニー(対人同調/同期)と呼びます。会話の相互作用で、無意識のうちに身体や言葉のパターンが合ってくる現象です。

『シンクロニー現象』とは、会話や共同作業の最中に、相手と動きや言葉のリズムが無意識にそろう現象です。これが起きると、親近感・好意・協力が高まりやすくなります。実験では、同じタイミングで動いた人どうしは“仲間感”が増し協力的になることが繰り返し示されています。

「いっしょに同じリズムで動くと、仲よくなりやすい」です。

「会話の相互作用」という言葉は、

話す人と聞く人が、互いの言葉・表情・動作に反応し合いながらやり取りすることを指します。

例えば、

Aさんが話し始める

Bさんがうなずいたり笑ったりする

それを見てAさんが話を続ける、言い回しを変える

Bさんが質問を返す

このように双方向(お互い)に影響を与え合いながら進むやり取りが「会話の相互作用」です。

心理学やコミュニケーション研究では、この相互作用の中でテンポやリズムが合うことを「シンクロニー(同期)」と呼びます。

――ここからは、心がふれる、ふしぎがくっきり。

さあ次へ進もう、シンクロで心、キュッとクロ。

シンクロニー現象とは?

定義

対人コミュニケーション中に、話し手と聞き手の「動作・表情・発話テンポ」が無意識のうちにリズム良くそろう現象です。心理学辞典では、会話中に生じる言語・非言語の「リズム的協調」として説明されています。

概要例

うなずくタイミングが合う/同時に飲み物を口に運ぶ/「あー」「えーと」といった間の取り方が似てくる——いずれもテンポが合っている(=同期)サインです。乳幼児と養育者のやり取りでも相手の反応の「タイミング」が崩れると不安定になることが古典的手法(スティル・フェイス)で確かめられています。

混同しやすい関連用語

「シンクロニー(Interpersonal synchrony)」は今回のテーマ=シンクロニー現象そのもの。

その他の用語は、似ているけど条件や意味が少し違います。

シンクロニー(Interpersonal synchrony)=今回のテーマ

意味:対人コミュニケーション中に、動作・表情・声のテンポなどが同じタイミングでそろうこと。

ポイント:同時性が必須。会話や動作のリズムが“ピタッ”と合う。

例:笑うタイミングが同じ、歩く歩調が一致する。

行動的ミミクリ(Chameleon Effect)

意味:相手のしぐさや姿勢をわずかな遅れでまねること。

ポイント:同時でなくても成立。形を“写す”ことが中心。

例:相手が足を組んだ後に、自分も足を組む。

エントレインメント(Entrainment)

意味:メトロノームや音楽など外部リズムに合わせること。

ポイント:相手ではなく、外部の一定テンポに同期する場合も含む。

例:音楽のビートに合わせて全員で手拍子。

コミュニケーション適応理論Communication Accommodation Theory(略称:CAT)

意味:相手に合わせて話速・語彙・態度を調整する理論。

ポイント:必ずしも同時性は必要ない。話し方や言葉の“方向性”を寄せる。

例:相手がゆっくり話すので、自分もスピードを落とす。

要するに:シンクロニー=時間の“合致”/ミミクリ=形の“まね”/エントレインメント=外部拍に“合わせる”/CAT=話し方の“調整”。役割が違います。

📌 よく似た名前との違い

「シンクロニシティ」とは別物

「シンクロニー現象」は、会話や動作のタイミングが物理的にそろう行動的な同期現象です。

たとえば、友人と同時に笑ったり、歩調が自然に合ったりするのがこれにあたります。

一方、「シンクロニシティ(Synchronicity)」は、心理学者ユングが提唱した意味のある偶然の一致のこと。

例として、昔の友人のことを考えていたら偶然その人から電話がかかってくる、といった現象です。

名前が似ているため混同されがちですが、対象とする現象の性質が異なります。

シンクロニー現象=物理的・行動的な同期(測定可能)。

シンクロニシティ=意味的・象徴的な一致(主観的解釈が大きい)。

前者は実験や観察で測定可能な科学的研究の対象ですが、後者は象徴的・主観的解釈が大きく、再現性のある検証は困難です。

名前は似ていますが、本記事では人と人との行動やコミュニケーションの同期としての「シンクロニー」を扱います。ユング心理学のシンクロニシティとは別物です。

なぜ注目されるのか?

どこで使われ、どう評価されているか

チームビルディング/教育・保育

同時の手拍子・合唱・行進などの同期行動は、協力・連帯感を高めることが実験で確かめられています。職場のアイスブレイクや学校の合唱・合奏で重視される理由です。

対人サービス/交渉・営業

さりげない言語・非言語のミミクリは、良好な関係構築や交渉成果につながることが報告されています(例:交渉の成否・関係性評価の向上)。

親子臨床・発達評価

スティル・フェイス法は、親子のタイミングの“相互性”がどれほど大切かを示す臨床・研究の定番パラダイム。情緒調整の土台として注目されています。

親近感・好意の上昇:同期すると相手への親和感が高まる。指タップ実験などで示されました。

協力の促進:同時に動く経験は、その後の集団ゲームでも協力行動を増やすことが再現されています。

神経メカニズムは研究途上

ミミクリや同期の神経基盤は鏡ニューロン仮説だけでは説明が難しく、上位の制御や予測処理を組み込む枠組み(STORMモデル/レビュー)も提示されています。断定は避けるのが妥当です。

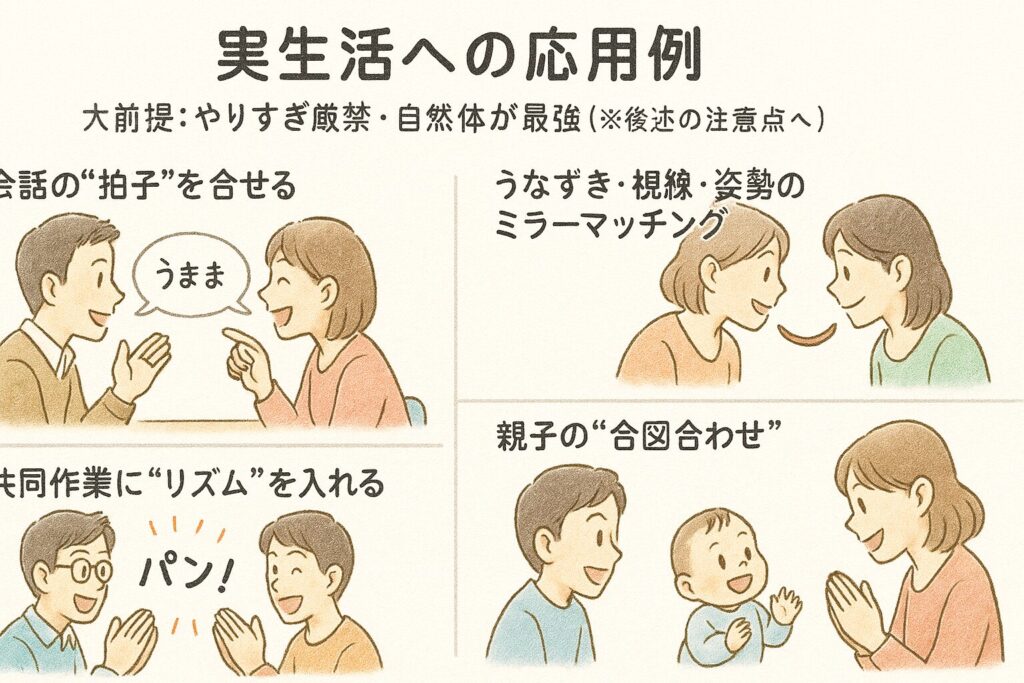

実生活への応用例

大前提:やりすぎ厳禁・自然体が最強(※後述の注意点へ)

会話の“拍子”を合わせる

相手の話速・間(ポーズ)・声量を「半テンポ遅れ」で軽く合わせる。電話・オンライン会議でも有効。CATの“合わせる調整”の基本です。

ワイリーオンラインライブラリー

うなずき・視線・姿勢のミラーマッチング

例:相手が前傾+うなずきなら、あなたも軽く前傾+うなずき。古典的ミミクリ研究は好意と滑らかさの向上を示しました。

共同作業に“リズム”を入れる

例:朝礼で同時の拍手、チーム作業前に一緒に深呼吸。同期行為は協力を促進します。

親子の“合図合わせ”

乳児期は、声かけ→反応→笑顔の時間差を短く。赤ちゃんはタイミングの相互性に反応します。

💡 すぐ試せる小タスク

会話の“半歩遅れ”チャレンジ

家族や同僚との会話で、相手が話し終わってから0.5〜1秒遅れてうなずいてみましょう。

そのとき、自分の声量も相手と同じくらいに合わせてみます。

相手の表情や会話のテンポがどう変わるかを、静かに観察してみてください。

歩調シンクロ・ミニ実験

一緒に歩く人の歩幅や歩く速さを、自然な範囲で合わせてみます。

無理にピタリと合わせる必要はありません。「寄せる」くらいの感覚でOKです。

注意点や誤解されがちな点

“やりすぎ/作為的”は逆効果

強すぎるミミクリは、好意や信頼を下げることがあります。交渉実験では、「自然で繊細なミミクリ」>「強すぎるミミクリ」>「ミミクリなし」という順で評価が高く、強いミミクリは不利になることが示されました。

この逆転現象が過剰模倣効果(Too-Much-Mimicry Effect)です。

また、模倣に気づかれる(意図を察知される)と、操作されている印象を与え、信頼や好意を下げる傾向があります。

防止のコツ

半歩遅れ(0.5〜1秒)で合わせる

話速・声量・姿勢など1項目だけを合わせる

おおよそ30秒に1回以下に抑える(連続しない)

「自然に出る」範囲にとどめる

これらを守ることで、過剰模倣のリスクを減らせます。

形の“そっくり”は嫌悪される場合も

解剖学的に同じ形の模倣(anatomical mimicry)は、条件によっては相手からネガティブ評価を受けることがあります。たとえば、相手が右足を組むと、自分も右足を組むような形の完全一致は、鏡写し(mirrorwise mimicry)よりも不自然に感じられ、好意や信頼を下げることがあります。

このように、模倣が逆効果になる現象をReverse-Chameleon Effect(逆カメレオン効果)と呼びます。

実務では、形は薄めてタイミングだけを合わせる、さらに半歩遅れ・1項目だけ合わせるといった工夫で、不自然さを避けることができます。根拠:形の完全一致や過剰な模倣は、場面や関係性によっては負に働くことがあるという実験結果があります。

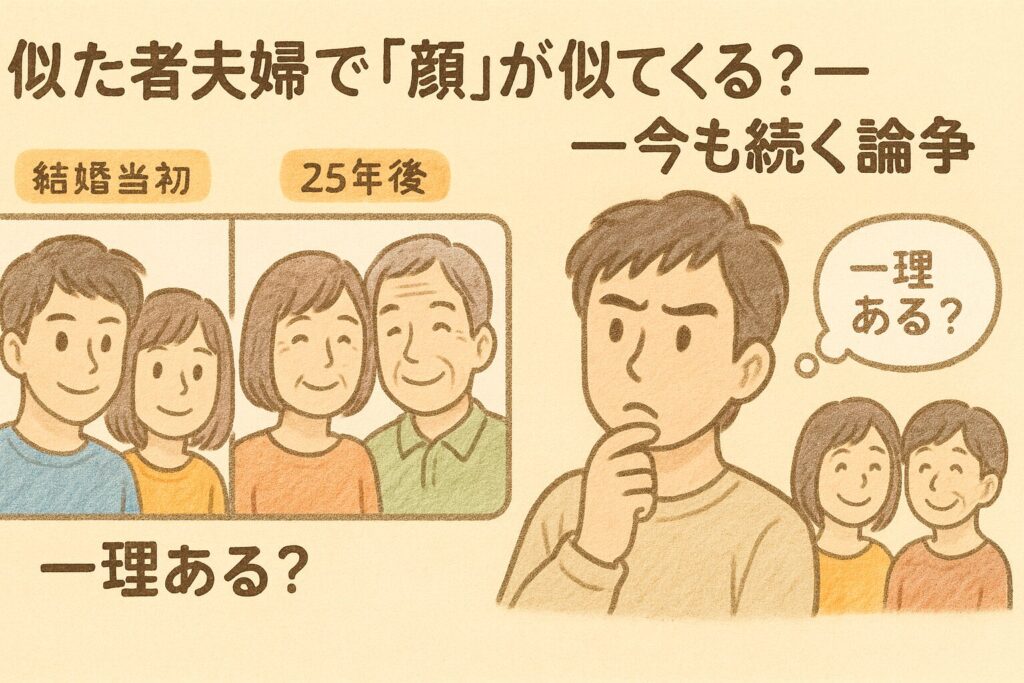

似た者夫婦で「顔」が似てくる?──今も続く論争

🕰 古典研究の主張(1987年)

1987年、心理学者ロバート・ザイアンス(Zajoncら)は、長年連れ添った夫婦の結婚当初と25年後の写真を比べました。

第三者に「似ているかどうか」を評価してもらったところ、結婚生活が長い夫婦ほど顔が似てきているという結果が出ました。

解釈はこうです。

長年の生活で同じ環境・食事・習慣を共有

感情表現(喜びや悲しみ)のパターンが同じになる

顔の筋肉の使い方が似る

→ その結果、顔つきが似てくる可能性がある

この結果は「似た者夫婦」という言葉の科学的裏付けとして広く紹介されました。

📊 最新の大規模研究(2020年)

ところが2020年、パイリン・ティーマコーン(Tea-makorn)とミハル・コシンスキ(Kosinski)がScientific Reportsに発表した研究では違う結論が出ました。

対象:517組の夫婦

方法:結婚初期と長年後の顔写真を収集

類似度の測定:人間の評価+顔認識AIの計測

結果:夫婦は結婚当初から顔が似ている傾向はある

しかし時間がたつほど似ていくという証拠は見つからなかった

類似度の変化は統計的に有意ではない

💡 現在の見方

昔の可能性:生活や感情共有で顔が似てくる

今の有力説:そもそも似た特徴を持つ相手を選びやすい

確実なこと:「顔が似る」と「行動やリズムが似る」は別物

→ シンクロニー現象(動きや会話のテンポの一致)は、顔の類似とは別に成立する

📌 まとめ

「似た者夫婦で顔が似てくる」は、1987年の小規模研究で一度は支持された説ですが、2020年の大規模かつ客観的分析では否定的な結果が出ています。

現時点では「顔が似てくる」より「似た人を選ぶ」説が有力であり、今後もさらなる検証が必要です。

神経メカニズムは研究途上(ミラーニューロンだけでは語れない)

かつては、「人の模倣やシンクロニー現象はミラーニューロンのおかげ」と広く説明されてきました。

ミラーニューロンとは、自分が動作するときも、相手の同じ動作を見たときも活動する“まねっこ細胞”です。

このため、相手の動作を見た瞬間に、自分の脳内でも同じ動作の神経パターンが再現され、まねや同期が自然に起こると考えられていました。

しかし近年の研究では、ミラーニューロンだけでは人間の模倣や同期を十分に説明できないことが明らかになってきました。

最新の知見では、社会的な文脈や感情状態によって、脳は「誰を・いつ・どれくらい」まねるかを判断しているとされます。

この調整を担うのが、前頭前野や帯状皮質などの上位の意思決定システムであり、この考え方はSTORMモデル(Social Top-Down Response Modulation)として知られています。

さらに、人の脳は「相手の動きを見てから」反応するだけではありません。

「次に何が起こるか」を予測しながら動く予測処理モデルと組み合わさることで、より自然でタイミングの合ったシンクロが実現していると考えられます。

つまり、シンクロニー現象は単一の脳細胞の働きではなく、複数の脳領域と予測・判断の仕組みが連携して生まれる現象です。

この全体像はまだ研究途上であり、今後も新しい発見によって理解が深まっていくでしょう。

まとめ(神経)

反射的なコピーではなく、文脈に応じて抑制・増強される(上位制御)。

だからこそ、“やりすぎ”や“作為”は感づかれ、逆効果になり得る。

感情が荒れている場では、まず鎮静

高緊張・高対立の状況では、ミミクリ/同期の前に安心・安全の土台(声量を落とす、休止を入れる、相手の発話を要約する)が有効です。

理由:信頼や関係性の文脈が、ミミクリの効き方を左右するからです。

「相手と同調するテクニックは万能じゃない。感情が高ぶっているときは、まず場を落ち着かせてから」

おまけコラム

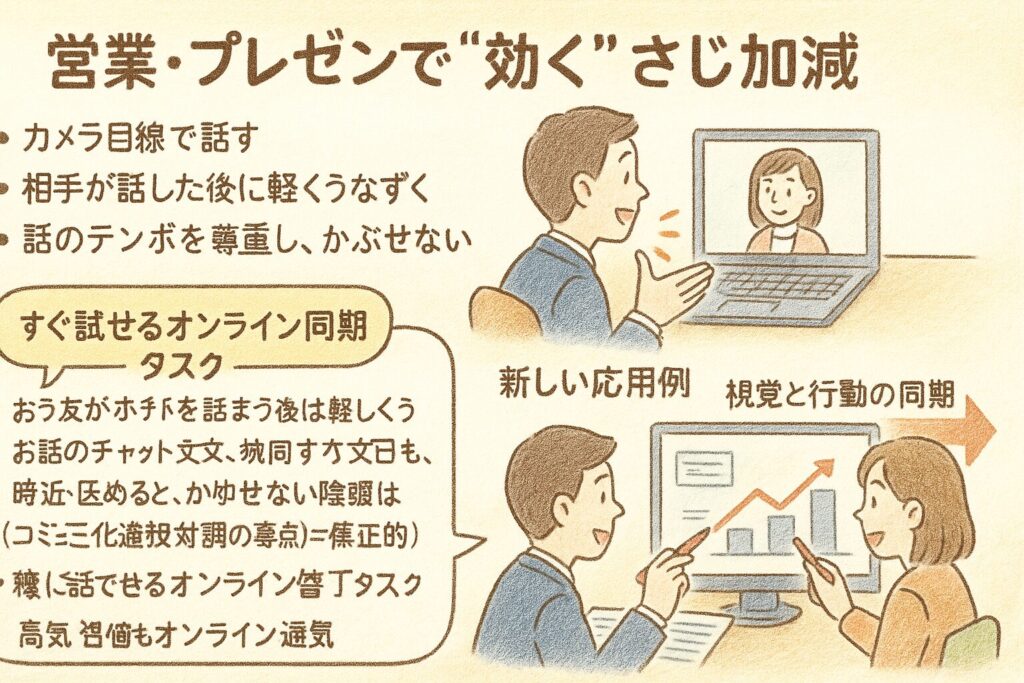

営業・プレゼンで“効く”さじ加減

ビジネスの場では、シンクロニーは「最初の10分」が勝負です。

交渉研究によると、序盤の軽い言語的ミミクリ(語尾やキーワードをさりげなく寄せる)が信頼を高めやすいとされます。

逆に、終盤で露骨な模倣をすると「作為的」と感じられ、逆効果になる可能性があります。

オンライン会議でも“同期”は作れます。

カメラ目線で話す

相手が話した後に軽くうなずく

話のテンポを尊重し、かぶせない

💡 すぐ試せるオンライン同期タスク

オンライン・同期のひと工夫

オンライン会議で、相手が話を終えた後に軽くうなずくことを意識しましょう。

さらに、自分のチャット文の語尾や句読点を、相手に1〜2割寄せてみると、

画面越しでも親近感が高まりやすくなります。

さらに、文字チャットでも効果があります。句読点や語尾のトーンを相手に少し寄せるだけで、親近感が増しやすいです(コミュニケーション適応理論の視点)。

💡 新しい応用例

最近のオンライン営業では「共同行動型プレゼン」が注目されています。

例:相手と同時にオンラインホワイトボードに書き込む、同じタイミングで資料のページをめくるなど。

「視覚と行動の同期」が、距離を縮める強力な武器になることが報告されています。

まとめ・考察

💡 観察から始めるシンクロ探し

3分ミミクリ観察ゲーム

カフェや電車などで、友人同士やカップルを観察してみましょう。

笑いやうなずきのタイミングが合っている瞬間を見つけたら、

「なぜそうなっているのか」を自分なりに推測してみてください。

気づいたときの“発見感”が、あなたの観察力をぐっと鍛えます。

まとめ

シンクロニー=無意識の“拍子合わせ”

親近感・協力を高める効果があり、親子やチームの信頼構築にも有効

ただし、過剰・作為的な合わせは逆効果。自然体+半歩遅れがカギ

考察

同調は相手をコントロールする技ではなく、「お互いを理解するための礼儀」です。

合わせる自由には、相手に合わせてもらう責任も伴います。

会議の沈黙がつらい? 全員同時に「紙コップで一口水を飲む」ルールを作ってみるのも面白い。ちょっとした同期が場の緊張を解きます(※やりすぎ注意)。

📝 失敗例から学ぶ

プレゼンで相手の口癖を毎回マネした結果、「わざとらしい」と思われ契約を逃した例

初対面の場で過剰に姿勢を合わせ、相手に「挑戦的」と誤解された例

🔍 今日からできるミニ同期ワーク

家族や同僚と会話するとき、声量だけを相手に合わせてみる

オンライン会議で、相手が話し終わってから1秒後にうなずく

散歩や移動中に歩幅や歩調を揃える

※1日1回だけ試し、相手の反応を観察してみましょう。

💬 読者への問いかけ

あなたなら、どの場面で“半歩遅れの合わせ”を使いますか?

もしかすると、初対面がラクになったり、子どもの反発が減ったりするかもしれません。

📚 更に学びたい人へ

シンクロニー現象やミミクリ、対人コミュニケーションについて、もっと体系的に学びたい方へ。

ここでは、日常会話からビジネス、そして人の発達まで幅広くカバーする3冊をご紹介します。

『ヒトの発達の謎を解く』

著者:明和 政子

出版元:ちくま新書

特徴:発達心理学と認知科学の視点から、人間がどのようにコミュニケーションや社会性を育んでいくかを解き明かす一冊。乳児期の親子の「同期」や模倣の重要性についても詳しく解説されています。

おすすめ理由:シンクロニー現象を“人生の最初期”から理解できるので、親子関係や教育現場での応用を考える方に最適。発達段階を知ることで、大人同士の関係性にも新たな気づきが得られます。

『人は話し方が9割』

著者:永松 茂久

出版元:すばる舎

特徴:会話の内容よりも「どう話すか」に焦点を当て、人から好かれる話し方のコツをわかりやすくまとめたベストセラー。自然なミミクリやシンクロのヒントも随所に盛り込まれています。

おすすめ理由:専門知識がなくてもすぐに実践できる内容で、ビジネス・友人関係・家族関係のどこでも役立つ。特に「半歩遅れの合わせ方」を身につけたい初心者におすすめ。

『影響力の武器[第三版]: なぜ、人は動かされるのか』

著者:ロバート・B・チャルディーニ(翻訳:社会行動研究会)

出版元:誠信書房

特徴:社会心理学の古典的名著。人間が他者の行動や言葉に影響を受ける6つの原理を、膨大な実験と事例で解説。ミミクリや同期が「なぜ人間関係を強化するのか」という理論的背景を理解できます。

おすすめ理由:実験データに基づいた説得力のある内容で、営業・交渉・教育など幅広い分野で応用可能。より科学的にシンクロニーを理解したい中〜上級者におすすめ。

💡 読み進める順番の提案

『人は話し方が9割』で日常会話の基礎をつかむ

『ヒトの発達の謎を解く』で人間関係の根っこにある発達プロセスを理解

『影響力の武器』で理論と応用の幅を広げる

| 書籍名 | 著者 | 出版元 / 発売日 | 特徴 | おすすめ理由 |

|---|---|---|---|---|

| ヒトの発達の謎を解く | 明和 政子 | ちくま新書 / 2019年10月8日 | 発達心理学・認知科学の視点から、親子の同期や模倣を含む人の発達を解説。 | 乳児期からのシンクロニーの意味を知りたい方、親子・教育関係者に最適。 |

| 人は話し方が9割 | 永松 茂久 | すばる舎 / 2019年9月1日 | 会話の内容よりも「話し方」に注目。自然なミミクリのヒントも多数。 | 専門知識なしで即実践可。初対面やビジネスでも使える基礎スキルを習得可能。 |

| 影響力の武器[第三版] | ロバート・B・チャルディーニ(翻訳:社会行動研究会) | 誠信書房 / 2014年7月10日 | 社会心理学の古典。人を動かす6つの原理を実験と事例で解説。 | 科学的に人間関係や説得を理解したい中〜上級者に。営業・交渉にも有効。 |

疑問の解決した場面

あの日の“ストロー同時事件”から数日後。

二人は授業の合間に図書室で、「シンクロニー現象」という言葉を見つけます。

「これだよ、ほら!」

ページには、“親しい人同士が無意識に動きや間合いをそろえる現象”と書かれていました。

読み進めるうちに、赤ちゃんと母親、友人同士、夫婦など、心の距離が近い人ほど自然と拍子が合うことを知ります。

カフェでの偶然だと思っていた出来事が、実は二人の信頼や親しさの表れだったとわかった瞬間、二人は顔を見合わせて笑いました。

——もう「なんでだろう?」と首をかしげる代わりに、そのシンクロを楽しむことにしたのです。

締めの文章として

私たちは、日々の会話やふとした仕草の中で、知らぬ間に相手と“拍子”を合わせています。

それはただの偶然ではなく、信頼や親近感を築くための自然な働き。

けれども、それは操作の道具ではなく、相互理解のリズムを奏でるための礼儀でもあります。

今日から少しだけ、「半歩遅れの合わせ」を意識してみてください。

きっと、あなたのまわりの空気が少し柔らかく変わるはずです。

注意補足

本記事の内容は、著者が個人で調べられる範囲での、現時点で入手可能な研究や文献をもとにまとめています。

今後の研究によって新しい発見や解釈が生まれる可能性があります。

「これが唯一の答え」ではなく、興味を深めるための入り口としてお読みください。

興味のリズムが合ったなら、この拍を途切れさせず、さらに深い文献へシンクロしてみてください。

ではまた、あなたと“心の拍子”がシンクロする瞬間にお会いしましょう。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント