『シバリング』とは、寒さなどで体温が下がりそうになったときに、体が無意識に筋肉を震わせて熱をつくり出そうとする、生きるための自動反応です。

❄️【シバリング=寒いとき】が基本です

通常、シバリングは寒さで体温が下がり始めたときに発動します。

これは、体の内部(深部体温)が下がりそうになると、自律神経が筋肉を小刻みに動かして熱を生み出そうとする反応だからです。

つまり、「寒い→震えて→体温を上げる」という仕組みが基本です。

でも…「寒くないのに震える」こともあります

例えば、こんなケースがあります

🛁 トイレ後の“ブルッ”:(排尿後振戦):急に副交感神経が働き、熱が放出→反射的に震える

😷 発熱の前ぶれとしての悪寒:ウイルスに感染→体温を上げるために“寒く感じさせて”震えを起こす

😨 強いストレスや恐怖の場面:自律神経が乱れて、震えのような反応が出ることも

これらは「寒く感じていないのに、体が内部的な温度調節や神経反応として震えを起こす」例です。

| 状況 | なぜ震える? |

|---|---|

| 寒い場所にいるとき | シンプルに体温維持のため(=王道のシバリング) |

| 寒くないのに震えるとき | 自律神経・ホルモン・体温調節システムが関係している可能性 |

だからこそ、「震えた=寒いだけ」と思わず、

体のサインとしてちゃんと耳を傾けることが大切なんです。

気づきが、「自分の体を守る第一歩」です!

🌟 魅力はここ!

💡命を守る仕組み:体温を一定に保ち、低体温症を防ぐ“体内ヒーター”のような存在

🤖自動で発動:自分の意志とは関係なく作動する「体のすごさ」を感じられる瞬間

🔍体の声に気づけるサイン:震え=寒さだけじゃない。“SOS信号”として自分の健康状態を教えてくれます

「なんで震えてるんだろう?」の裏側には、体があなたを必死に守っている優しさが隠れているんです。

「サッ」と水面から上がった瞬間、歯がカチカチ……。

それは“寒がり”だからではありません。

生き残るために体が自動でエンジンをかけている証拠

――これこそ『シバリング』です。

プールで震えたこと、ありませんか?

それは単なる寒さのせいではなく、私たちの体が“自分を守るため”に発動しているシステムの一つなんです。

この記事を読むと、

シバリングが起こるメカニズム

日常生活での予防と活用法

寒さとの付き合い方が深く理解できます

知れば知るほど、自分の体が愛おしくなるはずですよ。

シバリングとは?

定義: 体温が下がりすぎないように、無意識に筋肉を震わせて熱を生み出す体の防衛反応。

語源: 「shiver(震える)」から派生した「shivering」。日本語では「震え」や「身震い」と訳されます。

ポイント:自律神経の働きで起こるため、自分の意思では止められません。

骨格筋が毎秒10〜20回、リズミカルに収縮することで熱を発生させています。

例えるなら、体が“生き残るための発電機”になっているような状態です。

なぜ注目されるのか?

現代社会ではシバリングが起こる場面が増えています。

子どもたちの水泳教室やスイミングクラブ

冬の屋外作業やスポーツ

キャンプや登山中の天候変化

また、医療現場では手術後に体温が急低下する「術後シバリング」が問題視されており、

予防的な保温処置が重要視されています。

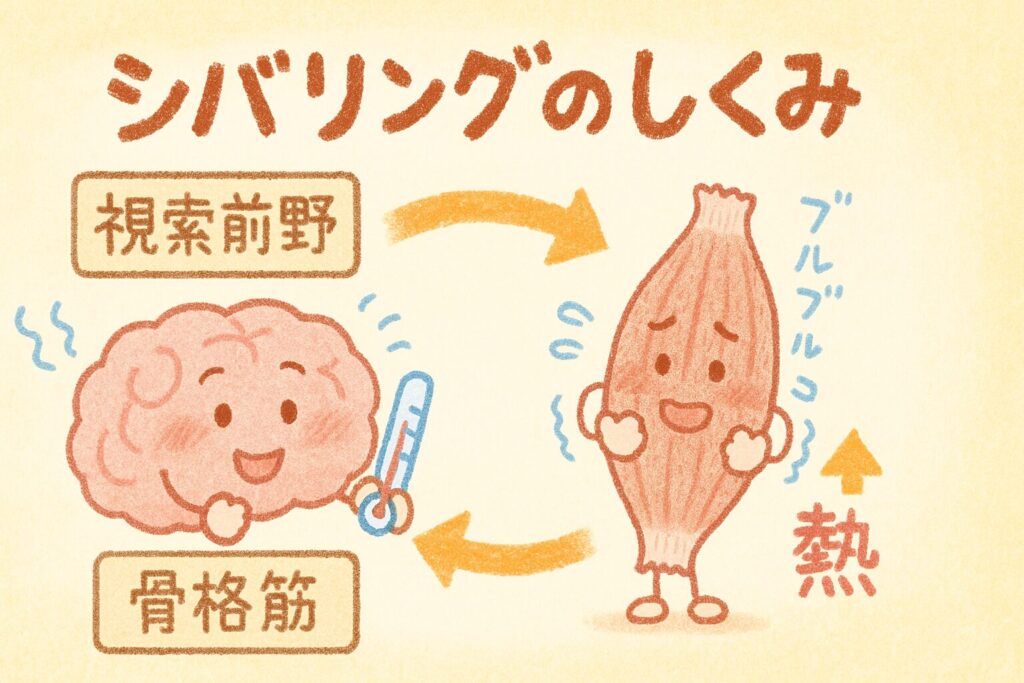

さらに、脳科学の進歩により、「視索前野」という脳の温度センサーがシバリングの司令塔であることが明らかになりました。

冷えを感知 → 脊髄 → 筋肉というルートで震えを起こしているのです。

視索前野(しさくぜんや)とは、

脳の中にある体温調節の司令塔のような場所です。

🔍 どこにあるの?

視索前野は、脳のほぼ中央にある「視床下部(ししょうかぶ)」という部分の一部です。

視床下部は、体のさまざまな自動調節(体温・睡眠・食欲など)を管理している重要な中枢です。

🌡 何をしているの?

視索前野は特に「体温のコントロール」に関わっており、

暑くなれば汗をかかせる

寒くなれば震え(シバリング)を起こさせる

というように、体温を一定に保つための命令を出している場所です。

🧠 まとめ(簡潔に)

視索前野(しさくぜんや)=脳にある体温調節の中枢

寒さや暑さを感じ取って、震えや発汗など体の反応をコントロールしています。

まるで「体温の見張り役」として、24時間休まず働いてくれている脳の一部なんです。

シンプルなようで、実は非常に高度な体温制御システムが働いているんですね。

🔍「シバリング=危険サイン」にもなる理由

シバリングは、私たちの体を守る優れた防衛反応ですが、放置すれば深刻な低体温症の入り口になることもあるのです。

特に注意が必要なのは、以下のようなケースです:

プールや海からあがったあとに長時間濡れたままでいる

寒い外から帰ってきてもなかなか体が温まらない

高齢者や子どもが寒い部屋でじっとしている

このような状況では、体温が36℃以下に下がり、震えが止まった瞬間に“体の暖房機能”がストップする危険性があります。

実は「震えが止まった=回復」ではなく、「震える元気すらなくなってきた」というサインかもしれません。

💡日常での具体的な応用例

🏊♀️ プール後の震えを防ぐ3ステップ

水から出たら30秒以内にタオルで体を拭く

できれば濡れた水着をすぐ脱いで、ドライ素材の着替えを

背中や腰に“温かさを集中させる”ホットパックの活用

背中には自律神経が集まる「脊柱」があるため、そこを温めるだけで全身の震えがスッとおさまることがあります。

背中の中心を通る「脊柱(せきちゅう)」には、自律神経の通り道である脊髄(せきずい)が通っていて、全身の体温や内臓の働きを調整する信号が集まる場所だから、ということです。

🔍補足すると…

発汗や震え(シバリング)を命令したり

する信号がここを通ります。

脊柱=背骨のことで、脊髄(神経の束)を守っています。

脊髄は自律神経の大動脈のような役目をしており、

血流を調整したり

発汗や震え(シバリング)を命令したり

する信号がここを通ります。

💻 テレワーク環境に+1の温活

つい集中しすぎて、気づけば足元が冷えきっていませんか?

フットヒーター+ブランケットの二重構え

“肩甲骨まわり”を動かす5秒間体操 → 熱産生が効率よく促進されます

甘酒やしょうが湯など、体を温める飲み物を選びましょう(コーヒーばかりは要注意)

🏕️ アウトドアでの「震えさせない準備術」

登山やキャンプなど、屋外で長時間過ごすときは“防寒アイテムの選び方”が命を分けることも。

アルミブランケットはコンパクトで軽量。非常用として常備を推奨

帽子とネックウォーマーを忘れずに → 首や頭部は熱の放散が多い部位

休憩中はこまめに糖質を補給 → 熱を作る燃料切れを防ぐ

✅ 誤解を正す一言解説

| ❌ よくある誤解 | ✅ 正しい知識 |

|---|---|

| 「風邪かな?寒気が…」 | → 風邪の“悪寒”と、冷えによる“シバリング”はメカニズムが違います。 |

| 「震えたらとにかくお酒」 | → アルコールは一時的に温まる感じがしますが、体温を奪う作用があります。 |

| 「コーヒーで温まろう」 | → カフェインの利尿作用で水分が失われ、結果的に体を冷やす可能性も。 |

| 「震えが止まった、よかった」 | → 本当に危ないのはここからです。震えが止まる=低体温が深刻化していることも。 |

🌡️“命を守る知識”としてのシバリング

震える体を「ただの寒さ」で済ませず、

「体が出しているSOSサイン」だと捉えましょう。

「寒さに勝てない」のではなく、体が助けを求めて震えている。

震えを無視せず、すぐに体を温める判断力が命を守ります。

🧻 おまけコラム

トイレ後の“ブルッ”の正体

冬の寒い日にトイレで用を足した直後、「ブルッ」と全身が震えたことはありませんか?

その瞬間、思わず「なんで今!?」と不思議に思った方もいるかもしれません。

実はこの現象、単なる寒気ではなく、生理学的にも説明がつく“シバリングの一種”なんです。

🧠 なぜ“ブルッ”と震えるの?

この震えは、

医学的に

「Post-Micturition Convulsion Syndrome

ポスト・ミクチュリション・コンバルジョン・シンドローム

(排尿後振戦症候群)」

と呼ばれています。

Post(ポスト)=「~の後」

Micturition(ミクチュリション)=「排尿」

Convulsion(コンバルジョン)=「けいれん、震え」

Syndrome(シンドローム)=「症候群」

直訳すると「排尿後のけいれん性震え症候群」となります。

医療や神経生理の専門分野でまれに使用される表現ですが、一般的には「排尿後に震える現象」と言えば十分通じます。

「排尿後のけいれん性震え症候群」。英語圏の文献でもしっかりと取り上げられている、生理的に認められた現象です。

では、なぜ排尿のあとにこのような震えが起きるのでしょうか?

そのカギは、自律神経の切り替えにあります。

🌐 自律神経とホメオスタシスの絶妙なバランス

人間の体には、ホメオスタシス(恒常性)と呼ばれる「体内環境を一定に保とうとする働き」が備わっています。

気温が変わっても、血圧や心拍数が乱れても、体温が上下しても、私たちの体はこの“自動調整機能”で常にバランスを保とうとしています。

排尿は副交感神経が優位なときに行われます。

用を足すと、緊張がゆるみ、血管が一気に拡張し始めます。これにより、体から熱が急激に放散されてしまうのです。

その結果、脳はこう判断します。

「あっ、体温が下がってきた!このままではマズい!」

そこで、ホメオスタシスが働き、“シバリング”という体温維持の仕組みが反射的に作動するのです。

この反応が、私たちが体感する「ブルッ」という小さな震えなのです。

🧊 “ブルッ”の震えは、体の正常な合図

つまり、この震えは「異常」ではありません。

むしろ、体温調節の仕組みが正しく機能している証拠なのです。

特に寒い日や冷えたトイレの空間では、排尿後の体温低下がより顕著になるため、震えが強く感じられる傾向があります。

まさに、ホメオスタシス(恒常性)という“見えない自己防衛システム”が全力で働いた結果なんですね。

🛑 注意すべきことは?

基本的には無害で心配のいらない現象ですが、もし以下のような状態を伴う場合は注意が必要です:

毎回震えが極端に強い、あるいは長く続く

排尿後に立ちくらみや失神を起こす

胸がドキドキするなど不整脈のような症状が出る

こうした場合は、自律神経の調整異常や循環器系の疾患が隠れている可能性もあるため、

一度医師に相談してみることをおすすめします。

💬 最後に

何気ない「トイレ後のブルッ」にも、ちゃんと意味がある。

その震えは、あなたの体がちゃんと自分を守っているサインなのです。

ただの“変な現象”として片付けるのではなく、「自分の体、すごいな」と感じてみてください。

あなたの体は、あなたが思っているよりずっと賢く、たくましいのです。

考察

シバリングとは、自律神経による体温調節のしくみ

無理に止めるのではなく、体を温めることが第一

実生活でも予防・活用できる方法がたくさんある

体の震えには、意味がある。

もしかすると、あなたが「ただの寒さ」と思っていたアレ。

それは、体が必死にあなたを守ろうとしているサインだったのかもしれません。

あなたなら、この“震え”をどう活かしますか?

おすすめ書籍

『からだはすごいよ!ぬくぬくげんきぼくのたいおん』

『子どもの体温と健康の話』

『体温の「なぜ?」がわかる生理学』

本の特徴とおすすめ理由

📕『からだはすごいよ!ぬくぬくげんきぼくのたいおん』

著者:永島 計/出版社:芽ばえ社

特徴

体温の仕組みを、子ども向けの絵本としてかわいいイラストと吹き出し付きで紹介。

「どうして寒くなると震えるの?」「体温はどうやって守られるの?」など、子どもが身近に感じる疑問に答える構成。

おすすめ理由

色とりどりのビジュアルで視覚的に学べるため、小学生でもすんなり理解しやすい構成。

大人にとっても、あらためて自分の体のメカニズムをやさしく振り返るきっかけになります。

📘『子どもの体温と健康の話』

編集:野井真吾/出版社:芽ばえ社

特徴

体温を入口に、体の構造や健康との関係をシンプルな言葉と図解で解説。

体温がどのように変化し、それが元気や集中、免疫力にどう影響するのかを包括的に紹介。

おすすめ理由

知識の幅が広く、“体温”を起点にした生活全体の理解を深めたい人にぴったり。

子どもにも読み聞かせ可能な一方で、大人でも「なるほど」と納得できる深い内容が含まれています。

📗『体温の「なぜ?」がわかる生理学』

出版社:杏林書院

特徴

体温調節のメカニズムを、基礎から少しディープに学べる入門書。

実験例やホメオスタシスの概念、シバリングなどが章立てで整理されており、順を追って理解できる構成。

おすすめ理由

児童から中高生、大人まで、段階的に学びたい学習者に最適。

科学的バックグラウンドや用語の理解をサポートする図解が豊富で、学びやすい構成です。

| 書籍名 | 特徴 | 特におすすめな人 |

|---|---|---|

| ぬくぬくげんきぼくのたいおん | 絵本形式で体温をわかりやすく | 小学生〜低学年、読み聞かせ向け |

| 子どもの体温と健康の話 | 体温と健康の関係を図解で総合的に | 親子で一緒に読みたい家庭向け |

| 体温の「なぜ?」がわかる生理学 | 科学的に深く学べる本格入門書 | 中高生〜大人が体系的に学ぶのに最適 |

📝 結びとして

私たちの体は、言葉では語らずとも、いつも一生懸命に私たちを守ろうとしています。

「震え」ひとつとっても、それはただの寒さではなく、命を守るために備わった高度なしくみだった――そう知るだけで、少しだけ自分の体が誇らしく感じられませんか?

何気ない日常に潜む“シバリング”というサインに、今までより少し優しく目を向けてみてください。

そして、もしこの記事があなたや身近な人の気づきにつながったら、ぜひシェアしていただけると嬉しいです。

補足注意

※本記事は筆者が個人で調べられる範囲で信頼できる情報源をもとにできるかぎり正確な内容となるよう努めて作成し、執筆したものですが、すべてのケースに当てはまるとは限りません。

ただし、内容は2025年6月時点の情報に基づいており、

今後の研究によって見解が変化する可能性もあります。

医学・科学は日々進化しており、新たな発見や見解の変化もあり得ます。健康や症状に不安がある場合は、専門機関へのご相談をおすすめします。

――あなたの毎日が、寒さではなくワクワクで“シバリング”しますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント