『正義中毒』とは?電車のモヤモヤやSNS炎上を脳科学で解説

他人を裁くとスッとする!? そのクセ、実は“正義中毒”かも。

このようなことはありませんか?

朝の通勤電車。優先席に若い人が座っているのを見かけて、ふと胸の奥にモヤモヤが広がったことはありませんか?

公園でボール遊び禁止の看板があるのに、子どもたちが元気にボールで遊んでいるのを見て「ルール違反じゃないの?」と気になってしまったことは?

あるいは、SNSでマナー違反の動画が拡散されていて、思わずコメント欄に「非常識だ!」と書き込みたくなったことはないでしょうか。

この記事を読むメリット

イライラや怒りに振り回されず、冷静でいられるコツが分かります。

SNSや職場での“正しさバトル”を回避するヒントが見つかります。

家族や友人との関係を守り、心穏やかに過ごす方法が分かります。

疑問が浮かんだ場面

仕事帰りの夕方。少し混み合った電車に乗り込むと、目の前の優先席にはスーツ姿の若い会社員が座っていました。

すぐそばには、杖を持った高齢の方が立っています。

「え?どうして譲らないんだろう?」

その瞬間、胸の奥がざわつき、言葉にできないモヤモヤが広がります。

同じようなことは、スーパーでも起きます。

列に割り込んできた人を見て「ずるい!」と心が騒いだり、SNSでマナーを守らない動画を見て「これは注意すべきだ!」と強い気持ちが湧いたり……。

冷静になれば「事情があるのかもしれない」と思えるはずなのに、そのときはなぜか許せない。

どうしてこんな気持ちになるんだろう?

自分の心の中に、小さな裁判官が現れているみたいです。

この“不思議な感覚”の正体こそ、次の段落でお伝えする依存症につながっています。

それでは一緒に、答えを探しに行きましょう。

すぐに分かる結論

お答えします。

そのモヤモヤの正体は――『正義中毒(せいぎちゅうどく)』と呼ばれる現象です。

自分が「正しい」と信じているルールから外れた人を見ると、「許せない!」という感情が湧きます。

そして、その相手を心の中で裁いたり、批判したりすると、脳の中で“報酬系”と呼ばれる部分が反応してスッとする感覚が得られるのです。

この“気持ちよさ”がクセになり、つい同じことを繰り返してしまう――それが「正義中毒」といわれる心の仕組みです。

実はこれらの感情は偶然ではなく、脳の“快感のしくみ”と深く関係しています。

「正義感が過剰に働き、他人を裁くことに気持ちよさを感じてしまう状態」――脳科学者の中野信子さんはこれを『正義中毒』と名付けました。

※注意:ただし、これは医学的な病名ではなく、人の心のクセを分かりやすく表した言葉です。

「怒りや裁きに支配されやすい心理状態」をイメージすれば十分です。

ここまでで「なるほど!」と概要が分かっていただけたと思います。

ですが、この“正義中毒”には 脳科学的な根拠 や SNSで増幅する理由、さらに 日常でどう付き合えばいいか など、まだまだ奥深い背景があります。

ここからは――

「正義の正体」をさらに深く学ぶ旅へ、一緒に進んでいきましょう。

さぁ、“正義”か“正解”か、境界(きょうかい)こえて正体(しょうたい)を照らしに行きましょう。

『正義中毒』とは?

定義

働き:自分の「正しさ」から外れた行動を見る→怒りが湧く→断罪(だんざい)や糾弾(きゅうだん)をするとスッとする(快の感覚)→その行動を繰り返しやすくなる。

脳の報酬系(ほうしゅうけい)、とくに線条体(せんじょうたい)が関与する“強化のループ”として説明できます。関連研究では「規範違反者を罰する時に背側線条体(はいそく せんじょうたい)が活性化し、罰したい動機と結びつく」ことが示されました。

比喩としての“中毒”:ここで言う「中毒」は行動を強化するクセを指す比喩。医学の診断名ではありません。

由来

日本の脳科学者 中野信子 さんが一般向け著作やメディアで、過剰な“正義の快”に注意を促す文脈で広めた概念です。代表作『人は、なぜ他人を許せないのか?(新版)』(アスコム、2024年)—同書は「正義中毒」への問題提起の入口として位置づけられています。

※インタビューや誌面でも「正義にのっとった攻撃には中毒性がある」との趣旨が繰り返し語られています。

「病名なの?依存症なの?」

病名ではない:精神医学の国際基準 DSM-5-TR で行動嗜癖(こうどうしへき)として公式に診断分類されているのはギャンブル障害のみ。「正義中毒」という診断名は存在しません(インターネット・ゲーム障害はさらなる研究を要する項目)。

依存的になり得る:ただし「罰してスッとする快」が報酬として学習されるため、依存的(やめにくい)な振る舞いになりやすい、という説明概念としては妥当です。学術研究は「罰行動に報酬系が関与する」点で整合します。

ここまでの要点

「正義中毒」は一般向けの説明語。医学的病名ではないが、罰=ごほうび化という学習ループは脳科学の知見と整合します。

なぜ注目されるのか?

脳の働き(何が“気持ちよさ”を生む?)

経済ゲームの実験で、規範違反者を罰する選択をした人ほど、背側線条体(報酬処理に関わる領域)が強く活動。活動が強い人ほど、コストを払ってでも罰したい傾向が観察されました。研究者はこれを「罰から得られる満足(anticipated satisfaction)」と解釈しています。

※研究は“ドーパミン量そのもの”を測ってはいません。血流変化から脳活動を推定しています(PET)。主張は「報酬系が働く」までにとどめるのが正確です。

感情の動き(怒りは拡散しやすい)

道徳的な怒り(moral outrage/モラル・アウトレイジ)を帯びた言葉ほど、SNSで拡散されやすいことが大規模分析で示されました。政治・社会の論争テーマでは、道徳+感情を含む語がリツイートを有意に増やすという結果です。

さらに、「いいね」などの好反応が続くと、将来の怒り表現が増える=社会学習で強化されることも実証されました。

メディア環境の後押し(ネガティビティ・バイアス)

約37億回のインプレッション・570万クリック規模のデータでは、見出しの“否定的な語”が1語増えるごとにCTRが平均2.3%上昇。人はネガティブ情報に引き寄せられやすいという傾向が、オンラインでも再確認されました。

世間での受け止められ方

日本のメディアでも「過度な正義の名のもとに他者を攻撃する現象」として繰り返し紹介され、コロナ禍の“自粛警察”などの話題とともに注意喚起されています。

ここまでの要点

罰=ごほうびの神経機構 × 怒りの拡散性 × ネガティブ見出しの誘引。

これらが重なると、「正義中毒」のループに入りやすい社会的条件が整います。

実生活への応用例

「正義中毒」という言葉は抽象的に聞こえるかもしれませんが、実際には日常のあちこちで顔を出します。

電車でモヤモヤしたとき、職場で相手のミスを許せないとき、SNSで批判コメントを書きたくなったとき――。

ここからは、そんな場面で役立つ「抜け出すヒント」を紹介します。

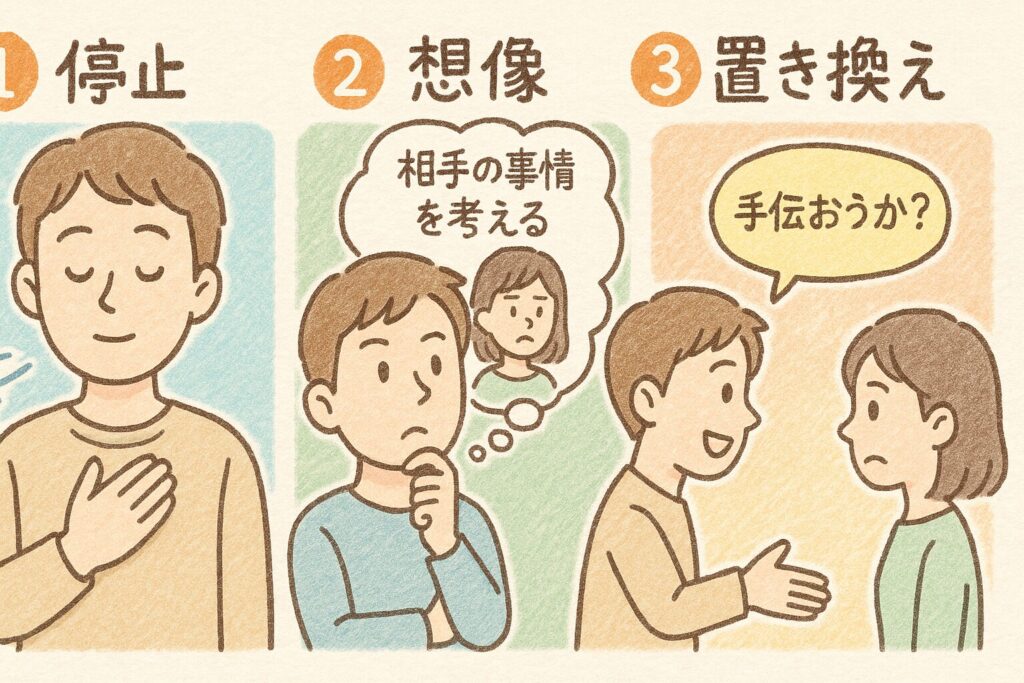

A. 3ステップで抜け出す「正義ループ」

① 停止(10秒)

深呼吸して、一度立ち止まる。

「事実」と「解釈」を分けて心の中でつぶやきましょう。

例:「若い人が座っている(事実)/非常識だ(解釈)」

② 想像(相手の事情を1つ補う)

「もしかしたら見えない病気かもしれない」「妊娠初期かもしれない」――そう仮定するだけで怒りの強さは和らぎます。

③ 置き換え(攻撃→協力へ)

SNSの批判投稿は「下書き保存」にして一晩置く

電車なら「お譲りしましょうか?」と自分から行動する

→ これにより、他人を責める快感ではなく、協力や称賛の反応が“ごほうび”となります。

B. 自己チェック(はい/いいえで判定)

その行動は「規範をよくするため」か、それとも「罰するためだけ」か?

投稿は24時間後でも出す価値があるか?(翌日ルール)

「事実」と「評価」を混同していないか?

→ 2つ以上「いいえ」が出たら、今は中毒ループに近いサインです。

C. 言い換えテンプレ(その場で使える)

×「非常識!」 → 〇「お困りなら席を替わります」

×「二度と来るな」 → 〇「次からこうすると助かります」

×「炎上させよう」 → 〇「事務局に連絡して改善提案」

ちょっと言い換えるだけで、相手への攻撃ではなく建設的なやり取りに変わります。

D. 誤解防止の注意書き

ここで改めて強調しておきます。

「正義中毒」は医学的な病名ではありません。

精神疾患の国際的な診断基準(DSM-5-TR)で行動嗜癖として認められているのはギャンブル障害のみです。

ただし「罰する行為が脳の報酬系と結びつく」という研究結果があるため、比喩的に「中毒」と表現されているのです。

つまり、「心のクセ」や「依存的なパターン」として理解するのが正確です。

注意点や誤解されがちな点

「正義=悪」ではありません

“正義中毒”という言葉は、正義そのものを否定するものではありません。

困っている人を守る、社会のルールを維持する——これは社会にとって大切な営みです。

問題は、改善や保護よりも“断罪すること”自体が目的になってしまうときです。

「見た目だけで判断」は危険

外から見えない事情(内部障害、妊娠初期、難病など)を抱える人もいます。

「若い=健康」とは限りません。

「非常識だ!」と決めつける前に、“事情があるかもしれない”という視点を一度は通すことが重要です。

「診断名」ではない

“正義中毒”は比喩的な表現であり、医学的な病名ではありません。

精神医学の国際診断基準(DSM-5-TR)で行動嗜癖として認められているのはギャンブル障害のみ。

つまり「心のクセ」「依存的な思考パターン」として理解してください。

「ドーパミンが出る!」と言い切らない

報酬系に関わる神経伝達物質の代表がドーパミン(dopamine)です。 ただし研究で直接「ドーパミンが出た」と測定したわけではなく、報酬系の活動が確認されただけです。 正確には、「罰を与えるときに報酬系が働く」と表現するのが妥当です。

「指摘」と「攻撃」は別物

指摘:行動や事実に焦点/改善につながる

攻撃:人格否定/恥をかかせることが目的化

攻撃を避けるには Iメッセージ(「私はこう感じた」「次はこうしてほしい」)を活用しましょう。

注意点・誤解:実戦フローチャート(保存版)

【電車】

目に入る

事実/解釈を分ける

周囲を確認

余裕があれば自分から譲る

危険や迷惑行為なら駅員へ相談

言い換え例:「お体つらそうでしたら替わりますね」

【職場】

ミス発見

影響を事実でメモ

公の場で責めない

Iメッセージで提案

必要なら上司へ改善策を相談

言い換え例:「今の手順だと納期に影響が出そうです。次回はこの順で進めませんか?」

【SNS】

怒りを感じる

翌日ルールで下書き保存

改善先を調べる

個人攻撃は避ける

規約違反は通報

言い換え例:「この点が気になりました。改善につながると良いですね」

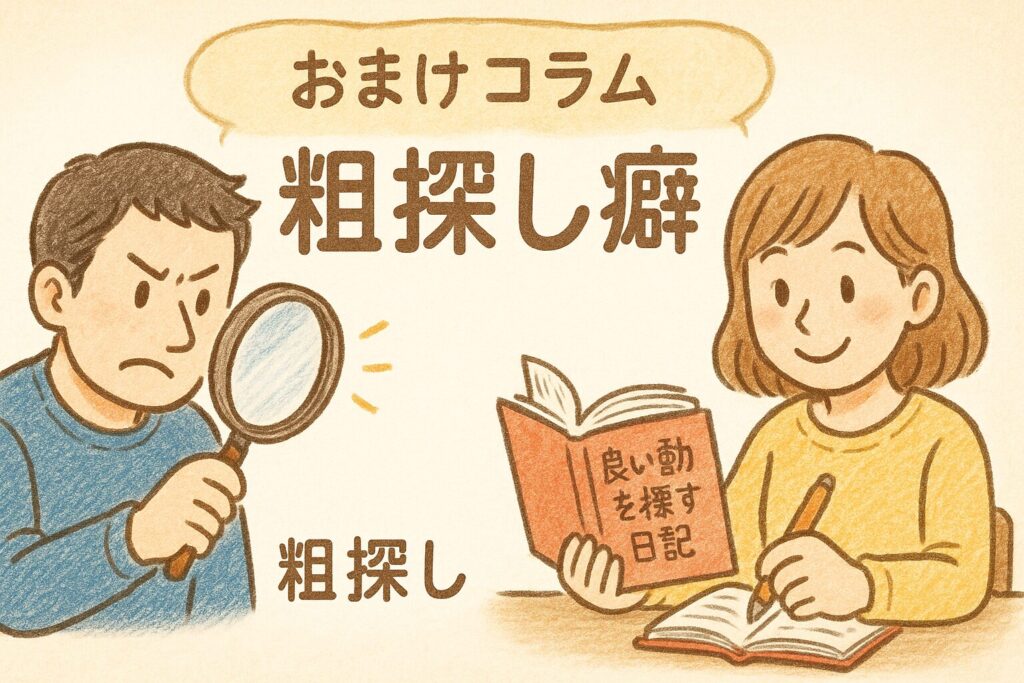

おまけコラム

——“粗探し癖”に気づいたら

「監視」より「観察」に切り替える

ネガティブ情報ばかりが目に入るのは、心理学でいうネガティビティ・バイアスの影響です。

監視(見張る)ではなく、観察(ありのままを見る)に切り替えましょう。

例:

事実「並んでいない人がいる」

感情「私は不公平だと感じた」

要望「先に並ぶよう案内があると助かる」

“良さ探し”を報酬にする

1日1回、人の良い行動を3つメモする「良さ探し日記」を試してみましょう。

罰するよりも褒める・感謝する行為を“快”として学習するのです。

SNSの「食生活」を整える

SNSは情報の食事のようなもの。

怒りを煽るアカウントはミュート

学び・自然・創作系の投稿を増やす

→ 心の消化に良い“情報栄養”を意識してください。

1分でできる心理の筋トレ

呼吸法:吸う4拍→止める2拍→吐く6拍

足裏ワーク:地面を感じる10秒

ラベルづけ:「今は観察中」と言葉にする

1週間で“粗探し癖”をゆるめるプラン

Day1:事実/解釈を分けて1回書く

Day2:良い行動を3つ記録

Day3:攻撃ワードを協力ワードに3通り変換

Day4:SNSミュート・通知整理

Day5:Iメッセージを1回実践

Day6:指摘の前に褒め言葉を入れる

Day7:1週間で一番よかった行動を自分で称賛

スコアチェック:3項目達成=1点。週5点以上ならループからの離脱が進んでいます。

まとめ・考察

ここまで「正義中毒」という現象について見てきました。

最初は電車やSNSなど、身近な「あるある」の場面から始まり、脳科学的な仕組みや社会的背景、そして実生活での対処法までを整理しました。

要点の再確認

定義:「正義中毒」とは、自分の正しさから外れた行動を断罪することで“快”を感じ、繰り返してしまう心のクセ。

脳科学:罰を与えるとき、報酬系(線条体)が反応し、満足感が強化されやすい。

社会背景:SNSやニュースの仕組みは“怒り”を拡散しやすく、負のループを助長する。

対処法:「事実と解釈を分ける」「想像で事情を補う」「攻撃を協力に置き換える」「翌日ルール」など、小さな工夫で抜け出せる。

注意点:「正義中毒」は医学的な診断名ではなく、比喩的な概念。正義そのものを否定する言葉ではない。

考察

正義感は本来、社会をより良くするための大切な力です。

しかし、その力が「人を助けるため」ではなく「人を責めるため」に使われると、社会は分断されます。

だからこそ、「正義のために怒る自分」を否定するのではなく、正義を“育てる方向”に変換する意識が必要です。

もし“正義中毒”をゲームに例えるなら、悪役を倒してポイントを稼ぐ「断罪ゲーム」を延々とプレイしているようなものです。

でも、ゲームを本当に面白くするのは、敵を倒すだけでなく、仲間と協力してステージを進める瞬間ではないでしょうか。

「他人を裁く快感」よりも「誰かを支える喜び」に視点を移すと、人生のステージはもっと豊かになります。

あなたへの問いかけ

あなたなら、この「正義中毒」の知識をどう活かしますか?

今日の通勤電車で?

職場でのちょっとしたミス対応で?

あるいはSNSで目にした投稿で?

小さな一歩でも、怒りに流されない選択をすることが、あなた自身と周りの人を守ります。

更に学びたい人へ

今回の記事を読んで「もっと深く知りたい」「具体的に学んでみたい」と思った方に向けて、信頼できる3冊をご紹介します。どれも日本語で読めて、Amazonなどで購入可能な実在の本です。

おすすめ書籍

『まんがでわかる 正義中毒 人は、なぜ他人を許せないのか?』

著者:中野 信子(監修)、川井いね子(イラスト)、サイドランチ(その他)

出版社:アスコム

特徴:脳科学者・中野信子さんのベストセラーを漫画で解説。イラストとストーリー仕立てで、「正義中毒」の仕組みや日常での影響が分かりやすく描かれています。

おすすめ理由:初めて学ぶ方でも抵抗なく読め、電車やSNSなど“あるある場面”を題材にしているため、自分ごととして理解しやすい入門書です。

『怒りの心理学―怒りとうまくつきあうための理論と方法』

著者:湯川 進太郎

出版社:法律文化社

特徴:心理学の研究をもとに、「怒り」という感情がどのように生まれ、どのように表現・コントロールされるのかを体系的に解説。感情の構造や具体的な対処法が紹介されています。

おすすめ理由:心理学的な理論に基づいたアプローチで、単なる自己啓発ではなく「科学的な裏づけのある怒り対処法」を学びたい方に最適です。

『怒りの哲学 正しい「怒り」は存在するか』

著者:アグネス・カラード、監修:小川 仁志、翻訳:森山文那生

出版社:晶文社

特徴:哲学的な立場から「怒り」を問い直し、社会や倫理との関係を深く考察。単なる感情の制御ではなく、「正義や道徳と怒りの関係」を根源から探ります。

おすすめ理由:怒りを「抑える」だけでなく、「正しい怒りとは何か?」という視点を持ちたい方におすすめ。正義中毒の議論をより広い社会・哲学的文脈で理解できます。

👉 この3冊を組み合わせて読むことで、

漫画で直感的に理解(入門)

心理学で理論と方法を知る(中級)

哲学で根源から問い直す(発展)

という三層的な学びが得られます。

疑問の解決した物語

仕事帰りの夕方。混み合った電車の中で、若い会社員が優先席に座り、杖をついた高齢の方が立っている――。

昨日ならきっと「どうして譲らないんだ!」と胸の奥で裁判が始まっていたはずです。

けれど今日は違いました。

ふと、この記事で知った「正義中毒」という言葉が頭をよぎったのです。

「なるほど……“正しさで人を裁くと気持ちよくなるクセ”が、自分の中でも働いていたんだ」

そう思うと、さっきまでのムッとした感情が少しやわらぎました。

会社員の事情は分かりません。見えない病気を抱えているかもしれないし、単に疲れているだけかもしれない。

でも、自分が怒りに振り回されていたことに気づいた瞬間、心の中の“小さな裁判官”は静かになりました。

「もし本当に困っている人がいたら、自分から声をかけて譲ればいい」

そう考え直すと、不思議とモヤモヤはスッと消えていきます。

同じことは、スーパーの割り込みやSNSでのマナー違反でもきっと同じ。

「正義中毒」という心のクセを知ったことで、ただ怒るだけではなく、“次にどう行動するか”を選べるようになったのです。

文章の締めとして

怒りや正義感は、私たちがより良く生きるために大切な感情です。

けれど、ときにその力が強すぎると、他人を傷つけたり、自分自身を疲れさせてしまいます。

「正義中毒」という言葉を通して、

まずは自分の感情を理解すること

攻撃より協力を選ぶこと

小さな想像力を働かせること

こうした心がけが、日常をより穏やかにするヒントになるはずです。

最後に問いかけます。

あなたは、次に“モヤッ”としたとき、どんな選択をしますか?

読んでくださった時間が、明日からの行動をほんの少し変えるきっかけになれば幸いです。

補足注意

本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、信頼できる情報を調べ、分かりやすくまとめたものです。

ただし「正義中毒」という言葉は医学的な診断名ではなく、あくまで脳科学や心理学の知見をもとにした説明概念です。

研究の進展によって新しい発見や異なる見解が示される可能性もあります。

ここで紹介した内容が「唯一の答え」ではなく、「考えるための入り口」であることをご理解ください。

✨ もしこの“正義中毒”の不思議が心にひっかかったなら、ここで止まらずに、更に深い文献へ――正義を“中毒”ではなく“探究”へと育ててみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

電車でイライラしたり、SNSで「これはおかしい!」とつい書き込みたくなったり……。

でも、深呼吸して「もしかしたら事情があるのかも」と考えるだけで、心が少し軽くなることに気づきました。

正義感は大切です。

けれど、それをどう使うかで周りも自分も変わります。

この記事が、あなたにとって「正義を育てるきっかけ」になれば嬉しいです。

🌿「正義中毒にとらわれず、心がちょっと楽になる毎日を過ごせますように。」

コメント