『ロミオとジュリエット効果』「ダメ」と言われるほど、会いたくなる――恋の不思議に名前がありました。

会えないからこそ、余計に会いたい――その気持、その現象、実は心理学で説明できるのです。

疑問が浮かぶ物語

放課後、転校した友だちからスマホに長いメッセージが届きました。

前はクラスでちょっと話すくらいだったのに、今は毎日のように近況を送り合い、秘密のあだ名までできてしまったんです。

離れてしまったのに、どうしてこんなに仲良くなった気がするんだろう?

恋人だったらなおさら。「会うな」と言われたら、もっと会いたくなるのはナゼなんでしょう。

――そんなナンデ?を、一緒に探っていきます。

この記事の要点

R&J効果は「反対や障害で一時的に気持ちが強まる」心理現象。

長期の安定は、周囲の承認・支援と日々の対話の質がカギ。

心理的リアクタンス(自由を奪われると反発)は“燃え上がり”の背景。

禁止より選択肢/事実ベースの助言/自律の尊重で反発は下げられる。

今日から使える会話テンプレとチェックリストを本文に用意しました。

この記事を読むメリット

人間関係のモヤモヤが言葉で整理でき、親子・友だち・恋人関係のストレスを減らすコミュニケーションのコツがわかります。

すぐに理解できる結論

お答えします。

それは……『ロミオとジュリエット効果』の影響が考えられるからです。

友だちが遠くへ転校したら、前より仲が深まった気がする。

恋人同士が親に反対されるほど、むしろ結束が強くなる――。

こうした「障害があるほど気持ちが強まる」不思議さを、心理学ではロミオとジュリエット効果と呼ぶことがあります。とくに「親や周囲の反対が強いほど恋心が高まる」という文脈で語られることが多い現象です。

人は大切な自由が脅かされたと感じると、反発してその自由を守ろうとする『心理的リアクタンス』が働きます。親の反対や距離などの障害が加わると、気持ちが一時的に高まり、相手や関係をより大切に感じやすくなるのです。

「反対されると恋が燃える理由」「心理的リアクタンス 恋愛」「遠距離 親密さ 上がる」の疑問にも、本文内で順にお答えします。

それでは「しょうがいがある恋のしょうたい、しょうさいまで一緒に見に行きましょう。」

『ロミオとジュリエット効果』とは?

定義

親や友人など身近な他者の強い反対という“社会的な障害”に直面すると、当事者の恋愛感情が一時的に高まる——この現象をロミオとジュリエット効果と呼びます。名は当然、シェイクスピアの悲劇に由来します。

すぐわかる事例

親に交際を止められるほど、むしろ気持ちが燃える。

周囲に否定されるほど、「私たちで守り抜こう」という結束感が強まる。

こうした“逆に惹かれる”感覚を説明する候補メカニズムが、後述の『心理的リアクタンス』です(自由を脅かされると、取り戻そうと反発が生まれる)。

由来(最初の研究は何をした?)

1972年、ドリスコール/デイヴィス/リペッツは、交際中のカップルを縦断的に追跡。親の干渉が強いほど、恋愛感情(愛情得点)が上がったと報告し、論文タイトルで初めて“Romeo and Juliet effect”を掲げました。研究は事前→数カ月後に同じ指標(愛・信頼・批判など)を繰り返し測定し、干渉の変化と関係感情の変化の関連を分析する設計でした。

人物紹介

ロミオとジュリエット効果を名付けた心理学者、リチャード・ドリスコール(Richard Driscoll, 1940–2020)は、アメリカの臨床心理学者であり研究者でした。博士号を取得後、テネシー州を拠点に長年カウンセリングと研究活動を行い、特に人間関係や恋愛心理学、不安や緊張に関する研究で知られています。1972年には同僚のケネス・デイヴィス、マイケル・リペッツと共に、親の干渉と恋愛感情の関係を調べた研究を発表し、これを「ロミオとジュリエット効果」と名付けました。その後も心理療法や恋愛関係の安定に関する実務的研究を重ね、一般向け書籍や論文でも積極的に発信し続けた人物です。彼の研究姿勢は「日常の不思議な感情を科学的に明らかにし、人々の生活に役立てる」ことにありました。

研究者はどう考察した?

ミニケース:Aさん(17)とBさん(18)

ふたりは順調でしたが、親の反対で会える回数が激減。すると、毎日の短いメッセージが増え、“ちゃんと伝える努力”が習慣に。Aさんは「前より大切に思える」と感じました。

— これは短期の“火花”(R&J効果+リアクタンス)と、努力の正当化/単純接触(オンライン)が合わさって起きる“親密さの錯覚と上積み”です。ただし、再会後は「理想と現実のすり合わせ」が必要。薪(信頼・対話)が無ければ火は続きません。

当時の解釈はシンプルでした。親の干渉=外的制限がかかるほど、“奪われそうな自由”を守ろうとする心の反発が働き、当人同士の愛情が一時的に増幅する、という見立てです。ここで理論の土台として参照されるのが心理的リアクタンス理論です。

『心理的リアクタンス』とは

人は誰でも「自分の自由を守りたい」という気持ちを持っています。

ところが、その自由を「ダメ」「やめて」と強く制限されると、心の中で反発する力が生まれます。心理学では、これを心理的リアクタンスと呼びます。

たとえば、友だちに「そのゲームはやっちゃダメ」と言われると、かえって「どうしてもやりたい!」と感じてしまうことはありませんか?

これは単なるわがままではなく、人間に共通する自然な心の働きなのです。

理論的には、人が「行動の自由を奪われた」と感じたとき、その自由を取り戻そうと強く動機づけられることを指します。その結果、禁止・妨害された対象ほど魅力が増して見えるという逆説的な現象が起こります。

恋愛の場面でも同じです。たとえば、親から「会うな」「別れなさい」と強く反対されると、恋人に対する気持ちが一時的に高まったり、「もっと一緒にいたい」と結束が強まったりすることがあります。これこそがロミオとジュリエット効果の背景にある心理的リアクタンスの働きです。

ただし——この“盛り上がり”が長期の関係満足や安定まで保証するとは限らない、というのが現在の主流的な結論です(詳しくは「2」で)。

日常のミニ事例

「会うな」と言われる→なおさら会いたい(自由の脅威→反発)。

転校で距離ができた→連絡頻度↑/思いやり↑(関係を守る行動が増える)。

※いずれも短期の高揚で、長期の良好さは別の要因(信頼・尊重・支援)に依存。

なぜ注目されるのか?

私生活に直結する理由

恋愛は当人2人だけの問題に見えて、実は親・友人・同僚などソーシャルネットワークの評価に強く揺さぶられます。だからこそ、周囲の賛否が関係の質や存続にどう効くかは、当事者・家族・教育現場すべてにとってリアルなテーマなのです。

研究“前”の通説と、“後”に何が変わった?

1970年代(原著の登場):ドリスコールらの報告が広まり、「反対は恋を強くする」というインパクトのあるメッセージが注目を集めました。

2010年代(再検討):シンクレア/フッド/ライト(2014)は、原著と同様の指標を用いた縦断研究+メタ的統合を実施。結論は**“効果は支持できない”。むしろ周囲の否定や干渉が強いほど、コミットメント・信頼・満足は下がる関連が安定的に見られる、と報告しました(開放アクセス版あり)。

いま何が“重要視”されている?

短期の“逆に燃える”現象はありうる(心理過程としてのリアクタンス)が、長期の関係品質や安定性に関しては、周囲の支援や承認がむしろプラスに働く、というネットワーク研究の蓄積が重視されています。つまり、ロマンと現実を分けて捉える視点が重要です。

日常への示唆

強硬な禁止は逆効果になり得ます(リアクタンス)。事実ベースの懸念共有+本人の自己決定の尊重が、関係の健全さと安全を両立します。

第三者の支援(家族・友人の承認/温かい関心)は、満足・信頼・安定といった長期の質にポジティブです。

リアクタンスを起こしにくい話し方チェック

□ 断定より選択肢:「ダメ」ではなく「AとB、どちらが安全?」。

□ 事実→感情→提案の順で話す(先に主張しない)。

□ 最後に必ず自律を返す:「決めるのはあなた」。

□ 時間軸を分ける:短期の高揚と長期の安定を別々に検討。

□ 代替の安全策をセットで出す(連絡先、相談窓口、ルール)。

すぐ使える会話テンプレ

親・保護者:「心配している点はこれとこれ。でも決めるのはあなた。必要なら私たちも手伝うよ」

当事者:「意見に感謝しつつ、自分の判断基準を言語化。時間軸(短期の高揚 vs 長期の安定)を意識」

教師・支援者:「禁止でなく安全策。相談窓口と第三者支援をセットで提示」

実生活への応用例

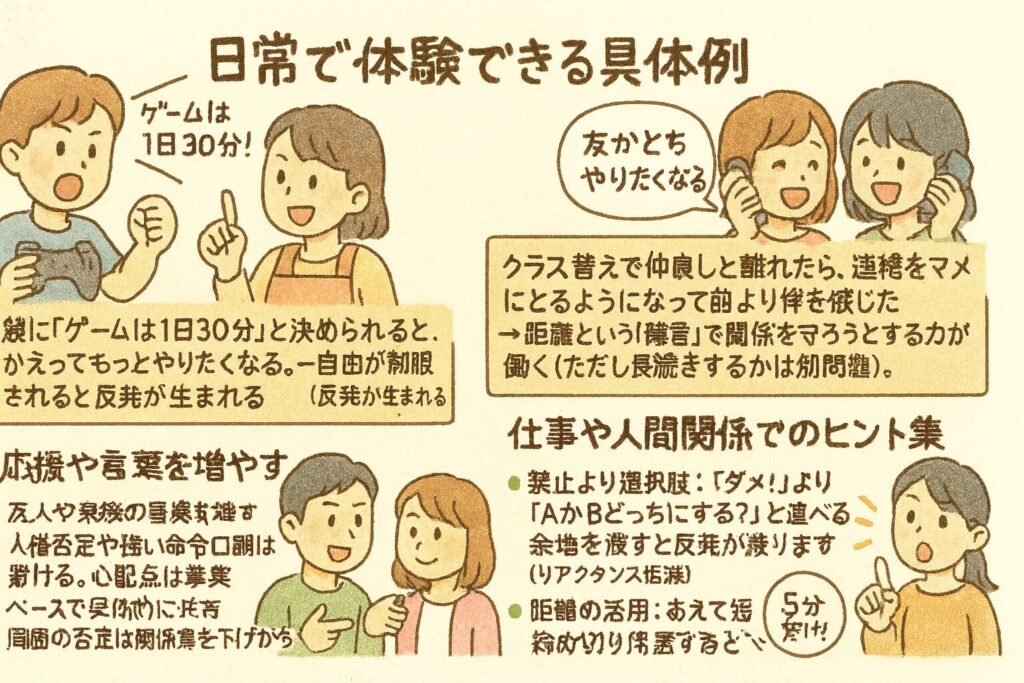

日常で体験できる具体例

親に「ゲームは1日30分」と決められると、かえってもっとやりたくなる。→ 自由が制限されると反発が生まれる。

クラス替えで仲良しと離れたら、連絡をマメにとるようになって前より絆を感じた。→ 距離という「障害」で関係を守ろうとする力が働く(ただし長続きするかは別問題)。

仕事や人間関係でのヒント集

禁止より選択肢:「ダメ!」より「AかBどっちにする?」と選べる余地を渡すと反発が減ります(リアクタンス低減)。

応援の言葉を増やす:友人や家族の交際相手に懐疑があっても、人格否定や強い命令口調は避ける。心配点は事実ベースで具体的に共有し、相手の自己決定感を尊重するのが建設的です(周囲の否定は関係質を下げがち)。

距離の活用:勉強や練習は、あえて短い締め切りや小さな障害(5分だけ集中スポット)を用意すると、やる気の着火剤になることがあります。ただし無理な障害づくりは逆効果。

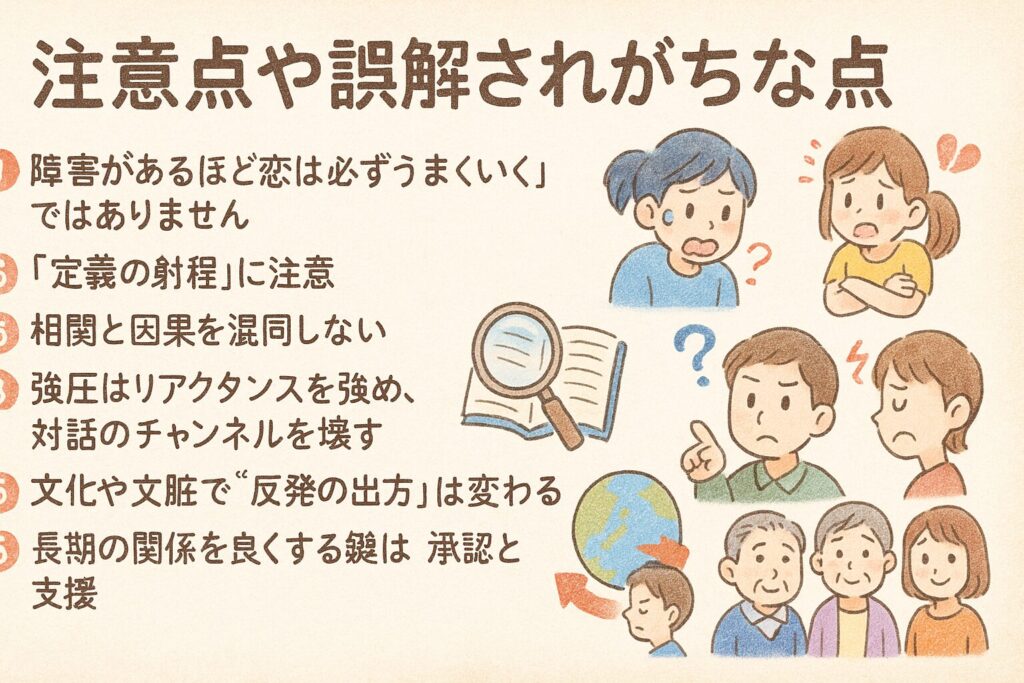

注意点や誤解されがちな点

①「障害があるほど恋は必ずうまくいく」ではありません

ロミオとジュリエット効果は短期的な高揚を説明する仮説にとどまります。のちの再検討では、周囲の否定(親・友人の不支持)は、満足・信頼・安定をむしろ下げやすいという結果が主流です。言い換えると、“燃え上がり”と“長続き”は別物です。

②“定義の射程”に注意

原著が扱ったのは親の干渉(Parental interference)と恋愛感情の関連です。転校や物理的距離など、一般的な「障害」へ安易に拡張して語ると学術的な意味合いがぼやける点に注意してください。定義を確かめるときは、1972年の原著と2014年の総括に立ち返ると安全です。

③相関と因果を混同しない

「反対→愛情↑」と見える場面でも、反対そのものが愛情を高めたのか、もともと反抗的(または結束的)な関係だったのかは別問題です。自己報告・縦断でも第三要因の影響は残り得ます。ですから、“反対させれば良い”という処方にはなりません。

④強圧はリアクタンスを強め、対話のチャンネルを壊す

人は自由を脅かされると心理的リアクタンス(反発)が生じます。命令調や脅しは、相手の耳を閉ざす最短ルートです。説得や助言をするときは、“最終判断はあなたに委ねる”という自律の回復(restoration)を添えるだけでもリアクタンスは下がります。

⑤文化や文脈で“反発の出方”は変わる

リアクタンスは個人主義/集団主義など自己観で反応が変わると示されています。誰からの制限か(内集団か外集団か)でも強さが異なり、一律の一般化は危険です。

⑥長期の関係を良くする鍵は“承認と支援”

研究蓄積では、周囲の承認・支援があるほど関係の満足や安定が高い傾向が一貫して示されています。短期の盛り上がりより、ネットワークの支えが長期品質には効きます。

具体的な「やらないこと/やること」

やらないこと(NG)

「会うな」「別れろ」などの命令口調での禁止。→ 反発を招き、関係も会話も崩れやすい。

「反対されたほうが燃えるでしょ?」と障害づくりを正当化。→ エビデンス的に長期悪化のリスク。

やること(OK)

事実ベースで具体的懸念を共有し、最後に「決めるのはあなた」と自律を回復させる一言を添える。

支援の意思表示:「困ったら一緒に考える/相談先を探す」。→ 承認と支援が長期的に効く。

短期の火花は“障害”で散る。

長期のぬくもりは“承認”で灯る。——この二枚の地図が道に迷わないコツです。

ロミオとジュリエット効果は短期の高揚の仮説。長期の関係品質は、周囲の承認と支援が決め手になりやすい——これが現在の実証的な見取り図です。

ワンフレーズの指針

「禁じるより支える。叱るより関わる。」

おまけコラム

「転校後に仲が深まった気がする」は本当にR&J効果?

結論からいえば、一部はR&J効果(反対や障害による一時的な高揚)で説明できる可能性があります。ただし、それだけではありません。距離が生む“伝え方の変化”や“努力の積み上げ”が、親密さの実感を押し上げることもあります。ここでは、これまで触れていない視点に絞って、深掘りしてみます。

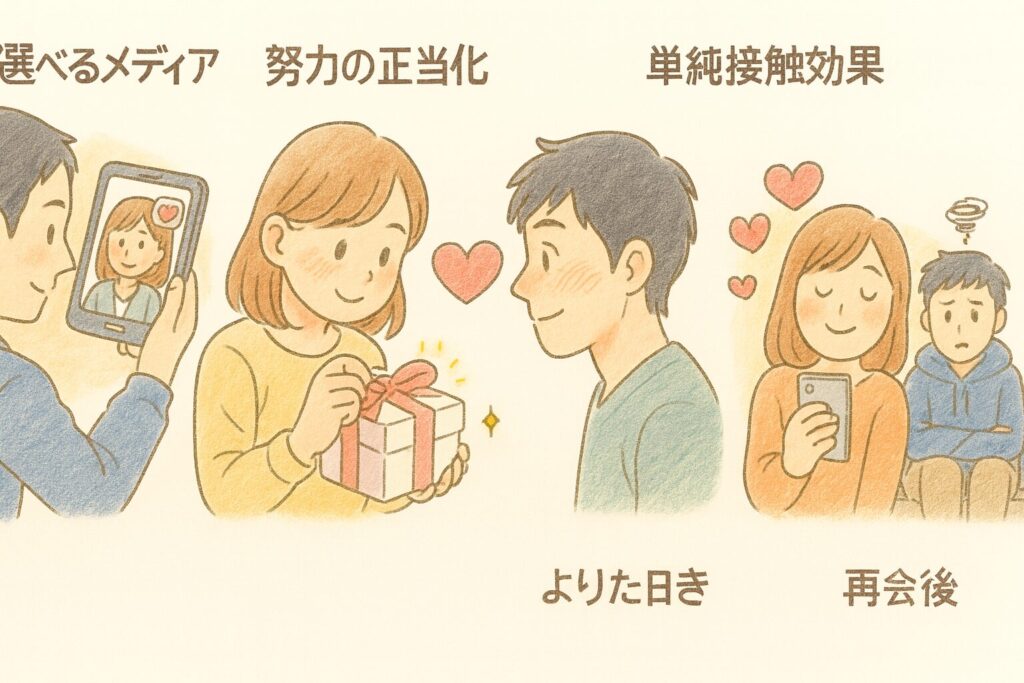

A. 距離が生む「ハイパーパーソナル効果」

離れてからのやり取りは、文章・音声・通話など“選べるメディア”に寄りがちです。人は文字や音声で選択的に良い部分を見せやすく、相手もそれを理想化しやすい——この現象をハイパーパーソナル(Hyperpersonal)と呼びます。結果として、対面よりも親密感が高まることすらあると説明されてきました。

2013年の研究では、地理的に離れたカップルは、メッセージや通話のやり取りの質と量を調整することで、近距離カップルと同等かそれ以上の親密さを示すケースが報告されています。

B. 「努力の正当化」:手間をかけた関係は“より大切”に感じやすい

遠距離になると、時間調整・連絡頻度・小さなサプライズなど、関係維持のコスト(努力)が増えます。心理学では、大きな努力を払った対象ほど高く評価しやすい傾向が知られ、努力の正当化(effort justification)と呼ばれます。古典研究では、厳しい“関門”を越えた参加者ほどグループを好意的に評価しました。関係に投じた手間が、「前より大切だ」という実感を後押しするわけです。

C. 「ドキドキの取り違え」:不安やストレスが“好き”を増幅することも

不安や緊張で高まった生理的ドキドキを、相手への魅力と取り違えることがあります(覚醒の誤帰属)。有名な“つり橋”実験では、不安を感じやすい状況の参加者ほど、相手の魅力度を高く評価しました。転校や別れ際の不安が、相手への気持ちとして強く感じられることは十分ありえます。

D. 「よく触れるほど好きになる」——でも“触れ方”がカギ

単純接触効果(見る回数・触れる回数が増えるほど好意が増す)も一役買います。対面は減っても、日々のメッセージや通話が増えれば、接触の総量はむしろ増える。これが親密感の底上げに効くことがあります。

E. それでも“再会後”が難所になりやすい理由

遠距離で理想化が進むと、再会後の現実とのギャップに戸惑うことがあります。ある研究では、遠距離から近距離へ移行したカップルのうち、約3か月で関係が解消する例も少なくないと報告されました。離れている間に育った“理想像”を、日常の現実に合わせてアップデートできるかが鍵です。

ミニ総括

再会後の“続く設計”3ステップ

週1の棚卸し:今週よかった点/困った点を3つずつ共有。

合意ルール:返信の目安、会う頻度、緊急時の連絡を明文化。

クールダウン合図:「いまは5分だけ休もう」の合言葉を決めておく。

火花に薪を足し続ける習慣を作るのが、長期の秘訣です。

“壁”が火花(短期の高揚)を生むのはR&J効果やリアクタンスで説明可能。

“距離”が親密感を底上げするのは、選択的自己提示(ハイパーパーソナル)・努力の正当化・覚醒の誤帰属・(オンラインでの)単純接触の組合せで説明できる。

長期安定には、理想の更新と日々のコミュニケーションの質が不可欠。

明日から使えるヒント

当事者

“頻度×質”の設計:短い近況+時々の深い話。偏り過ぎない。

理想のメンテ:再会前に生活リズムや価値観のすり合わせを言語化。

家族・友人(見守る側)

禁止より選択:「心配な点は3つ。どう対応する?」と自律を尊重する聞き方で。

支援の可視化:「困った時はいつでも相談を」——承認と支援は長期の安定に効きます。

ひと言コンセプト

“離れて高まる”には理由がある。

“戻って続く”には設計がいる。

離れたからこそ、私たちは少し良い自分を選んで届け、相手もそれを少し良く受け取る。その積み重ねが、前より仲良くなれた気がするの正体です。けれど、理想のままでは暮らせない。再会したら、メッセージで光っていた部分と、日常の影を同じテーブルに並べる勇気が要ります。火花(短期の高揚)に薪(日々の誠実なやり取り)をくべられるか。——それが、“燃え上がった関係”を“温かく続く関係”に変える分かれ道なのです。

まとめ・考察

よくある質問(FAQ)

Q1. 反対が強いほど、関係は必ず深まりますか?

A. いいえ。短期の高揚はあり得ますが、長期の満足・安定は周囲の承認や対話の質に依存します。

Q2. わざと“障害”を作れば、関係は良くなりますか?

A. 推奨しません。逆効果のリスクが高く、信頼を損ねる可能性があります。

Q3. 親や友人が心配を伝える“安全な言い方”は?

A. 事実→感情→提案+最後に「決めるのはあなた」。リアクタンスを抑えられます。

Q4. 遠距離で親密さを保つコツは?

A. 短い近況×時々の深い話、再会前の期待調整、再会後の合意ルールづくり。

Q5. R&J効果は“恋愛以外”にも効きますか?

A. 禁止されるほどやりたくなる反応(リアクタンス)は勉強・仕事でも起こります。設計は「選択肢と自律」が基本です。

R&J効果は、まるで火花のような現象です。親や周囲の反対という障害は、一瞬で恋心に火をつけ、強い炎を燃え上がらせることがあります。けれども、その火花はあくまで一時的なもの。炎が長く燃え続けるためには、薪=信頼や日常の対話が必要です。ここを取り違えると、火はすぐに消えてしまいます。

自由と支えの両立 ― 火を守る風よけ

恋愛を育てるうえで重要なのは、炎を大切に育てる環境を整えることです。禁止や強圧は、風のように火を揺らし、時には吹き消してしまいます。一方で、自由を尊重しつつ、建設的な助言を与える態度は、ちょうど風よけのように炎を守ります。その関わり方が、本人の成長と周囲の安心を両立させる「関係の自治」につながるのです。

火花と薪の関係

障害はあくまで火花であり、恋愛の出発点に強い輝きを与えることはあっても、それ自体が燃料にはなりません。薪をくべるのは、ふたりの信頼・誠実な会話・共感的なやり取りです。薪がないままでは、火花の勢いもすぐに消えてしまいます。恋を続けるためには、火花をどう扱うかではなく、どんな薪を積み重ねられるかが決定的に重要なのです。

読者への問いかけ

「反対されて余計に燃え上がった」

「距離ができて、かえって連絡が増えた」

そんな火花の瞬間を経験したことはありませんか?

けれど、その後あなたはどんな薪をくべましたか? 信頼を補ったのか、それとも火花に頼ったままだったのか。――この問いを振り返ることで、自分の恋愛をより持続的に温めるヒントが見えてくるはずです。

R&J効果とは、恋の炎を一瞬だけ大きくする火花のようなもの。けれど、火花に頼るだけでは炎は長続きしません。大切なのは、日々の信頼という薪を積み重ね、自由を尊重する風よけを整えること。そこにこそ、恋を長く温め続ける知恵が宿っています。

さらに学びたい人へ

『恋愛の科学 出会いと別れをめぐる心理学』

著者/出版社:越智啓太(著)/実務教育出版

内容:恋愛の始まりから終わりまで、科学的なスケール(愛情偏差値など)を用いながら、心理実験や調査データに基づいて解説。吊り橋効果や自己呈示、失恋からの回復など幅広くカバーしています。

おすすめ理由:本記事のテーマである恋愛心理、R&J効果、リアクタンスなどをより広い文脈で理解できる、実用的かつ読みやすい入門書です。

『決定版 面白いほどよくわかる!心理学 オールカラー』

著者/出版社:渋谷昌三(著)/西東社

内容:イラストや図解を多数用いて、「心の不思議」をわかりやすく解説。性格や感情、記憶、コミュニケーション、仕事・人間関係への応用例も豊富です。

おすすめ理由:視覚的で親しみやすく、初心者にも優しい上に、大人にも再発見がある内容で、本記事の心理理論の背景理解に最適です。

『影響力の武器[第三版]:なぜ、人は動かされるのか』

著者/出版社:ロバート・B・チャルディーニ(著)/社会行動研究会(訳)/誠信書房

内容:影響力の原理(返報性、好意、権威など)を実例とユーモアたっぷりに解説した、社会心理学のベストセラー。第三版ではマンガや事例も充実。

おすすめ理由:リアクタンスを理解するうえで不可欠な「人が動かされる心のしくみ」を学べる。説得や人間関係のダイナミクスの読み解きに役立ちます。

『ロミオとジュリエット』(新潮文庫)

著者/出版社:ウィリアム・シェイクスピア(著)/中野好夫(訳)/新潮社(文庫〈第256〉、1951年刊行)

内容:敵対する家系に生まれた二人の若者の、切なくドラマティックな恋愛。永遠の愛の象徴として世界中で愛される恋愛悲劇の傑作。

おすすめ理由:R&J効果の「名前の由来」を味わえる文学的原点。心理的な背景を学ぶうえで、文化的・物語的な深みを補強してくれる必読書です。

| 読者タイプ | 推薦書籍 | 理由 |

|---|---|---|

| 初心者(入門) | 『決定版 面白いほどよくわかる!心理学 オールカラー』 | イラストで心の仕組みが直感的に学べる |

| 恋愛心理を実践的に学びたい | 『恋愛の科学』 | R\&J効果、リアクタンス、失恋など広いテーマで網羅 |

| 心理学理論に深く触れたい | 『影響力の武器』 | 説得・影響の原理理解に必須の名著 |

| 文化的背景を知りたい | 『ロミオとジュリエット』(新潮文庫) | 効果の名前の源流、物語性を味わえる古典 |

疑問が解決した物語

転校した友だちとのメッセージのやりとり。

離れてしまったはずなのに、前よりずっと深い関係を感じるようになりました。

それは、距離という“壁”を前にして、お互いの気持ちを確かめ合おうとする力が働いたから。

心理学で言う『ロミオとジュリエット効果』が影響していると考えられるのです。

つまり、周囲の反対や物理的な距離といった障害があるほど、私たちはそのつながりを守りたいと強く思い、絆を実感しやすくなる――。

物語のような出来事にも、きちんとした心理学の説明が隠れていたのです。

ブログ記事の締め

恋愛や人間関係には、思い通りにいかない場面がつきものです。

「反対されるほど燃える」「距離ができたからこそ近づいた」――そんな不思議な感覚は、心理学が明らかにしてきたリアクタンスやロミオとジュリエット効果で説明できる部分があります。

けれど、研究が示す通り、それはあくまで一時的な“火種”にすぎません。長く温かな関係を育てるには、日常の信頼・対話・周囲の理解という“薪”が欠かせないのです。

大切なのは、恋や友情を「誰かに決められるもの」ではなく「自分と相手で選び取っていくもの」と捉えること。

障害に翻弄されるのではなく、そこから気づきを得て、よりよい関係を築く一歩に変えていく――。それこそが、この現象を知る本当の価値ではないでしょうか。

そして、あなたの物語は悲劇で終わる必要はありません。

「ロミオとジュリエット効果」を知った今こそ、より賢く、より幸せな関係を紡いでいけるはずです。

注意補足

本記事は著者が個人で調べられる範囲で、原著論文・総説・権威ある辞典をチェックし、できる限り正確に整理しましたが、解釈は執筆時点の研究知見に基づくものです。異なる立場の見方もあり、今後の研究で更新される可能性があります。読み手のみなさんが自分の関係に合う形で、自由と対話を大切に考えるきっかけになれば幸いです。

🧭 本記事のスタンス

「唯一の正解」ではなく、興味を持って自分で確かめる入口として書いています。多様な視点を歓迎します。

「ロミオとジュリエット効果」に心が灯ったなら、今度はあなたの手で薪をくべて――“学びの効果”で、物語の続きを温めてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント