『リターントリップ効果』とは?時間が早く感じる不思議な理由と活かし方

「行きは長く感じたのに、帰りはあっという間に感じた…」

そんな経験、ありませんか?

夏休みに遊園地へ行った日の帰り道。

行きの電車で感じた「まだ着かない…」という焦りはどこへやら。

帰りは「もう着いちゃうの?」という拍子抜けの早さに驚きますよね。

そう、これはただの錯覚ではありません。

『リターントリップ効果』という心理学的な現象なんです。

この記事を読むメリット

なぜ時間の感じ方が違うのかがすぐに分かる

毎日の通勤や旅行、待ち時間の心理的負担を軽減できるヒントが得られる

知っているだけで周りにちょっと自慢できる小ネタをゲット!

すぐに理解できる結論 🎯

「帰り道って、なんだか早く感じる」にはちゃんと理由があるんです

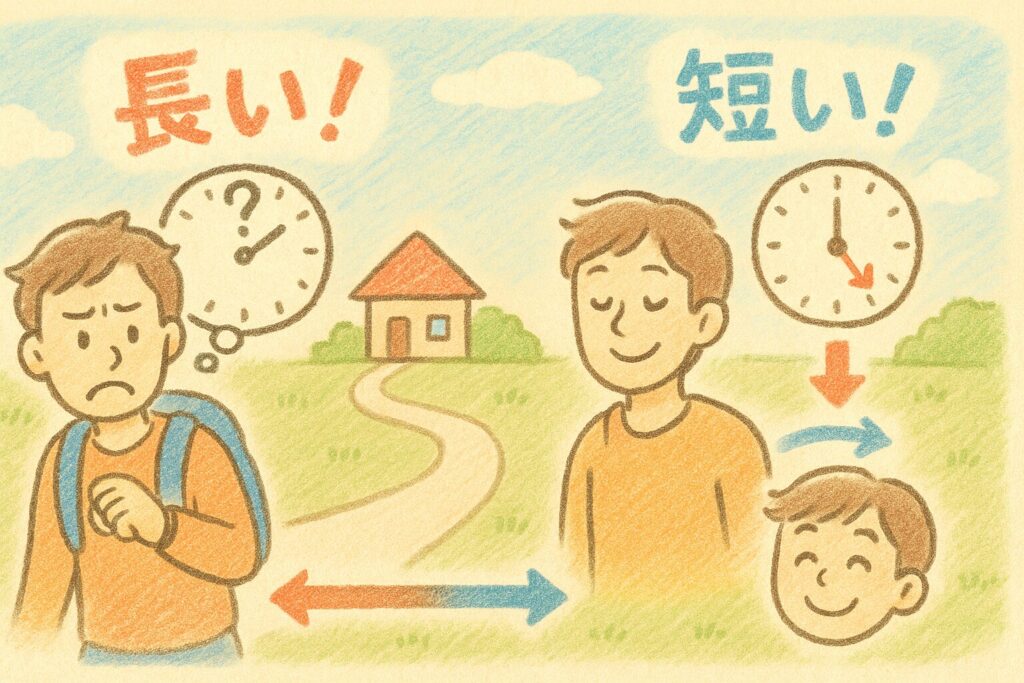

なぜ帰り道が「短く感じる」のか?

この効果の理由は、「予想のズレ」にあります。

行きの道では、私たちは「だいたいこれくらいで着くだろう」と、

自分の中で時間の見積もり(予想)をします。

ですが、

実際には初めての場所だったり、不安や期待で感覚がゆがんで、「思ったより長かった!」と感じることがよくあります。

この“予想より長かった”という体験は、知らないうちに心に残ります。

すると、

帰り道では今度は

「さっき長く感じたし、帰りはもっと時間がかかるかも」

と逆に長めに予想するようになります。

ですが、

実際の帰り道は行きと同じ時間なので、

予想していたより早く着いた!と感じるのです。

この“予想と現実のギャップ”こそが、「あれ、帰りは早いなあ」と感じる一番の理由です。

一言でまとめると…

「時間の感じ方は、実際の長さだけじゃなく、自分の予想に大きく左右されている」

私たちの心は、時計だけでは計れない“感覚の時間”を持っているのですね。

リターントリップ効果とは?

「Return Trip Effect」リターン・トリップ・エフェクト

Return(リターン):帰る、戻る

Trip(トリップ):旅、移動

Effect(エフェクト):効果、影響

つまり、「帰り道効果」や「復路効果」と訳されることもあります。

定義

往路(行き)と復路(帰り)で、同じ距離・同じ時間の移動であっても、復路のほうが「実際より短く感じられる」という心理現象です。これは単なる気のせいではなく、私たちの時間の「予想」と「体感のズレ」によって生じるものです。

研究概要

この現象は、2011年にオランダ・ティルブルフ大学の

Niels van de Ven,

Leon van Rijswijk,

Michael M. Royの3人により、

Psychonomic Bulletin & Review に発表された論文で注目されました。

彼らは以下の3つの環境で実証しました:

バス移動(実際に日帰り旅行者に調査)

自転車移動(学生グループ実験)

映像視聴(同じ長さの行き・帰り映像を見せて時間を推定)

結果はいずれも、復路のほうが心理的に17~22%ほど「短く感じる」というものです。

由来・発見者

この効果に「Return Trip Effect」という名称を付け、

初めて実験的に証明したのは、

🧠 Niels van de Ven(ニールス・ファン・デ・フェン)

所属:オランダ・ティルブルフ大学 社会心理学部

専門:消費者心理、時間認知、期待と体験のズレに関する研究が中心

主な業績:リターントリップ効果を世界で初めて命名し、科学的に実証した研究を含む多数の論文の著者

🧩 Leon van Rijswijk(レオン・ファン・リースワイク)

所属:オランダ・ティルブルフ大学(当時)、エイントホーフェン工科大学(Eindhoven University of Technology)との関係もあり

役割:van de Venらと共同でリターントリップ効果を実験によって明らかにした中心人物の一人

📚 Michael M. Roy(マイケル・M・ロイ)

所属:米国ペンシルベニア州 Elizabethtown College(エリザベスタウン大学)心理学部

専門:時間認知、判断と意思決定、心理経済学などの分野で活動

貢献:van de Ven/van Rijswijkと協力し、リターントリップ効果の命名から実証までを担った

上記3名です。

特に、「行きの予測が裏切られる」ことが鍵で、

単なる「慣れ」や「道を知っているから」短く感じるわけではないと科学的に示されました 。

なぜ注目されるのか?

背景

普段、私たちは「行きと帰りで時間の感じ方が違う」ことに感覚的に気づいていますが、それを心理学的な角度から検証した研究は非常に少ないです。そんな中、この効果を科学的に理解することは、私たちの日常生活に深い意味をもたらします。

重要性と応用領域

交通心理学:通勤・旅行など、移動中の人の心理状態を正しく把握するヒントになります。

UX設計:待ち時間や利用者の印象を、「予想の調整」を通じて改善する手法として応用可能です。

UX設計(ユーエックスせっけい)とは、

**ユーザーエクスペリエンス(User Experience)=「ユーザー体験」**

をより良くするための「設計や工夫」のことです。

研究結果の要点

大多数で再現

初めの予想より行きが長かった人ほど、帰りをより短く感じる傾向が強い 。

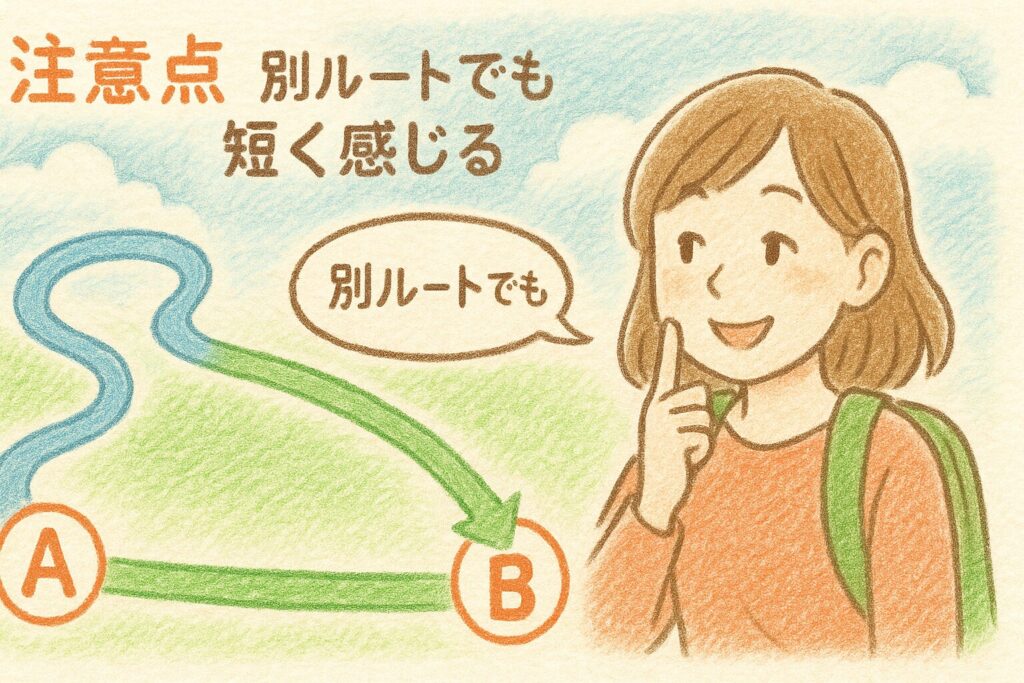

「慣れ」ではない

帰りで別ルートを使っても効果は変わりませんでした。したがって「単に道を知っているから」短く感じるのではありません 。

期待とのギャップが核心

行きが「予想より長く感じた」=期待が裏切られた経験が、帰りの「短く感じる」体験の背景にあります 。

心理的効果の再現性

映像実験や予想を事前に操作する実験でも、帰り短縮感は一致しました。そして、予想を長めにしてもらうと、その効果は消える(予想とのズレがなくなるから) 。

その他の実験成果

■日常の移動で数値化されたリアル体験

ある69人のバス旅行参加者に、「往路と復路、どちらが長く感じたか」を尋ねました。その結果、往路の時間が予想よりも長かった人ほど、復路を心理的に短く感じた傾向が強く、統計的にも有意でした。

これは予想と体感の“ズレ”が数値化された重要な証拠です。

■道が違っても効果が消えない!?

自転車で93人を2グループに分け、帰路を同じルートか別ルートかで試しました。すると、どちらのグループにもリターントリップ効果が認められました!つまり、慣れだけでは説明できない心理効果なのです 。

■映像でも再現、期待を操作すると消える謎解きの実験

139人に「行き・帰りが同じ映像(距離・時間7分)」を見せ、時間を推測する実験を行いました。結果、帰りが22%短く感じるという効果が現れましたが、初めに「長く感じるかも」と期待させた人たちでは、効果が消失しました 。

これは、「期待のずれがないと、帰り短縮感も起こらない」ことを示した決定的な証拠です。

■ なぜ「期待のズレ」が起こるの?

初めての経験では予想が甘くなりがち →「思ったより長い」

その経験が脳に蓄積される →「帰りはもっと時間がかかるかも」

でも実際は同じ時間 → 期待が外れて「短く感じる」

この「期待違反が心理的短縮を生むメカニズム」が、リターントリップ効果の本質です。

実生活への応用例

リターントリップ効果は日常の中にたくさんある

🎒 通勤・帰宅時の“あれ?もう着いた?”現象

毎日電車に乗って会社へ向かう方の多くが、「行きの時間は長く感じるけれど、帰りは早く感じる」と語ります。

この感覚は、単なる気分の違いではなく、心理的な「時間の予測と体感のギャップ」によって生まれています。

特に朝は「遅れないように」「忘れ物しないように」と緊張状態での移動になります。そのため時間が遅く感じられ、さらに「早く着いてほしい」という期待も強くなり、実際の時間との差が“長く感じさせる”要因になるのです。

一方、帰り道は「やっと終わった」という開放感とともに、時間に対する期待が低くなっているため、予想以上に早く感じられるのです。

🌍 初めての旅行での“遠く感じた行き”と“あっという間の帰り”

旅行の行き道は、「この先に何があるのだろう?」という期待や緊張、計画通りに進むかの不安などから、脳が情報を多く処理しようとします。

この情報量の多さが時間を「長く」感じさせる要因になります。

しかし、帰り道では目的を果たし、体験を得た安心感があり、道や流れにも慣れているため、脳の処理量が減り、結果として時間を短く感じるのです。

👦 子どもとの外出で見える「心理の移り変わり」

親子での外出では、行き道で「まだ?」「遠いよ」と言っていた子どもが、帰り道では「もう帰るの?」と驚いたように言うことがあります。

これは子どもが「行き」に対して強い期待やイメージを抱き、それがなかなか叶わないため、時間が長く感じられてしまう心理状態にあるためです。

帰りはすでに経験が済んでいて、感情的な高ぶりも収まっているため、脳が「もう終わった」と安心し、時間を早く感じる傾向があります。

💡 リターントリップ効果を活かすヒント集

日常のストレスや待ち時間を軽減したい方に、リターントリップ効果を活かすちょっとした工夫をご紹介します。

🔸 待ち時間対策:「行きは時間がかかる」と最初から長めに見積もることで、実際の時間との差が少なくなり、心理的ストレスが軽減されます。

🔸 旅行プランの工夫:初日は体力的にも情報的にも負担が大きくなるので、予定をぎゅうぎゅうに詰めすぎず、移動だけの日にするのがおすすめです。

🔸 不安対策:「帰りはきっと早く感じる」と自分に言い聞かせておくことで、初めての場所やイベントへの不安を軽くできます。

注意点や誤解されがちな点

すべての「帰り」が短く感じるわけではない

❌ 「帰りは慣れているから早く感じる」…は、ちょっと違います

多くの人が「帰り道は慣れているから、早く感じるのでは?」と思いがちですが、これは間違いです。

実際の研究では、帰り道の経路を行きと全く別にしても、同じように“短く感じる”効果が出たことが示されています。つまり、「道を知っているから」ではなく、「時間に対する期待のズレ」が原因なのです。

❌ 毎回効果が出るわけではない

リターントリップ効果は、初めての体験や、予想が外れるような状況で強く現れます。しかし、毎日同じ道を通う通勤などでは、時間の予測がかなり正確になっているため、効果は薄れてしまいます。

つまり、「慣れた道=必ず早く感じる」とは限らず、“予想と違った”ときに強く感じる一時的な心理現象だと理解することが大切です。

❌ 帰り道=早い、とは限らない

もう一つの誤解は、「帰り道はいつも早いに違いない」という思い込みです。

帰り道が“意識されにくい”ために短く感じることもありますが、疲労や混雑、悪天候などで予想より遅くなることもあります。そのようなときは、リターントリップ効果は逆に働かず、「思ったより長かったな」と感じることもあるのです。

おまけコラム

時間の“慣れ”はどこまで効くのか?

リターントリップ効果は「旅行の帰り道」だけの話ではありません。

実は、映画を2回目に観ると「あれ?前より短く感じた」とか、電話の2回目は「前よりサクッと終わった感じ」という体験にも当てはまることがあります。

これは、脳がすでにその経験を「知っているもの」として処理できるようになるため、情報量が減っている=処理時間が短くなっている状態と言えます。

たとえば、映画の初回はストーリーの展開を追うのに集中して脳をフル回転させます。ですが、2回目以降はセリフや展開を覚えており、緊張感が少ないため、心理的な「時間の負荷」が小さくなり、「あっという間」に感じるのです。

つまり、リターントリップ効果は「時間体感のショートカット現象」とも言えます。

💡ポイント:私たちは「新しい体験」ほど時間を長く感じ、「知っていること」ほど短く感じるのです。

この性質は、学びや仕事にも応用できます。

新しいことに取り組むときは時間が長く感じられて大変でも、繰り返すうちに“あっという間”になる。これは、決して「退屈になった」のではなく、脳が効率的に処理できるようになった証拠でもあるんです。

まとめ・考察

リターントリップ効果が教えてくれること

🎓 「時間」は感覚で変わる。だから、予想と現実の差を楽しもう

リターントリップ効果は、単なる「錯覚」ではなく、私たちの期待と現実のズレによって生まれる、非常に人間らしい心理現象です。

日常生活では、つい「時間が足りない」「長すぎる」と感じてイライラする場面も多いですが、その時間感覚は“予想”によって操作されているのかもしれません。

この仕組みを理解すれば、

「時間に振り回される」のではなく、「時間との付き合い方を選べる」ようになる。

たとえば、忙しい朝こそ「今日は時間がかかる」とゆとりを持って出発することで、心の焦りが減り、実際に短く感じられるかもしれません。

🤹 「リターントリップ効果=自己過信の鏡」

考えてみると、「行き道に時間がかかる」と感じるのは、自分が“これくらいで行けるはず”と勝手に思っていた証拠ではないでしょうか?

つまりこの効果は、「人は思ったより、思った通りに動けない生き物」ということを、やんわり教えてくれているのです。

ちょっと恥ずかしい。でも、ちょっとおもしろい。

だからこそ、次にどこかへ向かうときには、あえて「長くかかるかもしれない」と思ってみる。

すると、その予想が外れて「早かった!」となれば、プチ成功体験になりますよね。

🧠 あなたならこの効果をどう活かしますか?

行き道の時間をあえて長めに見積もって、心の余裕をつくる

新しいことに挑戦するとき、「最初は長く感じるかも」と予測しておく

時間の“ズレ”をネガティブではなく、面白さとして観察する視点を持つ

「時間をどう感じるか」は、自分の心の持ちようひとつで変えられる。

そう考えると、日々の過ごし方も少し楽しくなりませんか?

⏳「時間」は心で伸び縮みするもの

リターントリップ効果は、私たちが「どれくらい時間がかかる」と思っているかによって、実際の感じ方が変わってしまうという、とても人間らしい現象です。

そしてこの感覚は、「なんとなく」ではなく、科学的に説明できる心理のメカニズム。

私たちは予想が外れると、驚きとともに「時間が違って感じる」という体験をします。それを逆に使えば、心の余裕やストレス管理にも応用できるのです。

次にどこかへ出かけるとき、また新しいことに挑戦するとき、

ぜひ思い出してください。

「帰りは、きっと早く感じられるから大丈夫」

そんなふうに、自分に声をかけてみてはいかがでしょうか。

さらに学びたい人へ

おすすめ書籍

『時間はどこから来て、なぜ流れるのか? 最新物理学が解く時空・宇宙・意識の「謎」』

『ファスト&スロー』(Thinking, Fast and Slow)

『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』

特徴とおすすめ理由

📘 『時間はどこから来て、なぜ流れるのか? 最新物理学が解く時空・宇宙・意識の「謎」』

著者:吉田 伸夫(よしだ のぶお)

出版社:講談社(ブルーバックス)

特徴:

相対性理論や量子論、熱力学、脳科学など多分野を横断しながら、「時間は本当に流れているのか?」という根源的な問いに迫る科学書。

日常の“時間感覚”から宇宙の時間まで、幅広い視点で読みやすく解説されており、中高生から大人まで手に取りやすい構成です 。

リターントリップ効果との関連性:

本書で扱う「時間の主観性」(脳が時間をどう感じるか)は、リターントリップ効果の土台となる「期待とのズレ」で起こる時間認知の理解に直結します。

おすすめ理由:

科学的な視座から「時間の感じ方」を深く探りたい方に最適。

旅行や日常で感じる“感覚的時間”を、量子・物理・脳科学というフレームで理解する手助けとなります。

📕 『ファスト&スロー』(Thinking, Fast and Slow)

著者:ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)

出版社:日本語訳は早川書房、原著はFarrar, Straus and Giroux

特徴:

システム1(直感的判断)とシステム2(熟考的判断)のメカニズムを解説し、認知バイアスや誤判断の構造を明らかにする名著 。

過信や予想のズレ、フレーミング効果など、人の判断がどこで狂うかを刃先鋭く指摘します。

リターントリップ効果との関連性:

行き帰りの時間感覚の違いも、時間に対する直感(システム1)と予想との整合性の問題として捉えることができます。

カーネマンは“過信”や“予想ズレ”について多くの実験で示しており、リターントリップ効果の心理的背景を補完します 。

おすすめ理由:

「時間のギャップ」は単なる体感だけでなく認知バイアスの一種であることが腑に落ちます。

学術的でありながら一般読者にも読みやすく、時間・判断・感情の錯覚への理解を深められる一冊です。

📙 『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』

著者:二村ヒトシ

出版社:草思社(文庫ぎんが堂)

特徴:

「心の穴」や「自己受容」をキーワードに、“期待”と“ 현실とのズレ”による恋愛の苦しさを心理的に深く掘り下げた実用書。

タイトルは恋愛系ですが、内容は「人がなぜ間違った認知や記憶に陥るのか?」という人間心理全般についての解説書。

カウンセリングや女性学、哲学的対話なども交え、感情面に踏み込んだ構成が特徴です 。

リターントリップ効果との関連性:

どちらも「期待とのズレ」が感情や体感に強く影響を与える現象であり、この本は“心の期待ズレ”という面から理解を助けます。

おすすめ理由:

心理的なギャップがどんなふうに時間の感覚や感情に影響するかを、実人生のエピソードを通じて知ることができます。

時間的なズレだけでなく、感情や人間関係におけるズレの普遍性を感じたい人に響く内容です。

✍️ 締めの文章

私たちが「時間」をどう感じるかは、ただの時計の針ではなく、心の動きや経験の積み重ねに大きく左右されます。

リターントリップ効果は、そのことをやさしく、そして少しユーモラスに教えてくれる現象のひとつです。

帰り道が短く感じられるのは、もしかしたら、「経験を通じて少し賢くなった証」なのかもしれませんね。

補足注意

今回ご紹介した内容は、筆者自身が個人で調べられる範囲で、

信頼できる研究や資料をもとに調査・執筆したものであり、一つの視点に過ぎません。

心理学や認知科学の分野では、今も研究が進んでおり、今後新たな見解が示される可能性もあります。

「時間の不思議」は、いつだって新しい発見への扉を開いてくれるのです。

読んでいるうちに、時間を忘れて“帰りが早く感じた”…なんて思っていただけたら、この記事は、リターントリップ効果とおなじように大成功です!

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント