ゲームの最強アイテムから学ぶ、「もったいない」に振り回されないお金と時間の使い方

『ラストエリクサー症候群』とは?ゲームでレアアイテムが使えない心理と、「もったいない」が人生を損にする話

代表例

あなたは、こんな経験はありませんか?

スマホゲームで、半年かけて無課金石やレアガチャチケットをコツコツ貯めたのに、

「もっと良いガチャが来るかも」と思って、

結局ほとんど使えないまま、

サービス終了のお知らせを迎えてしまった――。

「もったいなくて使えない」

「今じゃない気がする」

そうやって大事に抱えたまま、

気づいたらチャンスごと消えていた。

実はこの感覚、

ゲーム文化の中でちゃんと名前がついている現象です。

このあと、その正体をいっしょに見ていきましょう。

3秒で分かる結論

『ラストエリクサー症候群』とは、

ゲーム内で手に入るとても貴重なアイテムを

「もったいない」と感じて最後まで使えず、

そのままゲームをクリアしてしまうプレイスタイルを指す、ゲーム由来の俗語です。

「病名」ではなく、

“もったいない病” をちょっと笑いまじりに言い換えたゲーム用語だと考えてください。

小学生にもスッキリわかる一言解説

小学生向けに、かんたんに言うと、

「いちばんすごいアイテムを、

もったいなくてさいごまで大事にしまいこんで、

けっきょく一回も使えないこと」

が、ラストエリクサー症候群です。

- なくなったらこわい

- もっとすごいときのために取っておきたい

- いつが「ここぞ!」なのか分からない

と感じているうちに、

ゲームが終わってしまう……という現象ですね。

1. 今回の現象とは?

「最強アイテムなのに、一度も使えない」のはなぜ?

まずは、今回のテーマを

キャッチフレーズ風の疑問で整理してみます。

- ラストエリクサー症候群とはどうして起こるの?

- 「使えない最強アイテム」の法則とは?

- ゲームでの“もったいない”は、どうして現実のお金や時間にも出てくるの?

どれも、心の中でなんとなく感じているモヤモヤではないでしょうか。

このようなことはありませんか?(ゲーム編)

- ラストエリクサーやエリクサーを、

ラスボス戦ですら結局使わないままスタッフロールを迎える。 - ポケモンのマスターボールを

「もっとレアなポケモン用に」と温存し続けて、

クリア後データでもバッグの中で眠っている。 - 「全体回復」「一度だけやり直せる」などの超レアアイテムを

「もっとやばい時のために…」と取っておいて、

けっきょく一度も使わない。 - ソシャゲでレアガチャチケットや無料石をためているうちに、

ゲームのモチベーションが下がり、

引かないままアンインストールしてしまう。

このようなことはありませんか?(現実編)

ラストエリクサー症候群は、

現実の生活にもよく顔を出します。

- 「特別な日用」の高いお皿を、

ほとんど使わないまま食器棚にしまいっぱなし - 「仕事で結果を出せたら着る」勝負スーツを、

結局ほとんど着ないまま流行が終わる - 「いつか行こう」と思っている旅行先のパンフレットだけが、

机の上でホコリを被っている - 「転職のため」「何かあった時のため」と貯めたお金を、

いざ使おうとすると怖くなって動けない

ゲームでも現実でも、

「使うと減るもの」ほど、もったいなくて動けなくなりがちです。

この記事を読むメリット

- ラストエリクサー症候群の意味と由来が、数分でスッキリわかる

- 「なぜ自分は使えないのか?」というモヤモヤに、

心理学・行動経済学からのヒントが見つかる - ゲームだけでなく、

お金・時間・チャンスを上手に使うヒントが手に入る

ようになります。

「なんでこんなに取っておいちゃうんだろう?」

その素朴な疑問を、

次の章では物語形式で追いかけていきます。

2. 疑問が浮かんだ物語

「使えないラストエリクサー」が教えてくれたこと

寝る前のゲーム時間が、何よりの楽しみ

ゲーム好きのミカさんは、社会人2年目。

仕事から帰ってお風呂に入って、

寝る前に1時間だけRPGを進めるのが、

一日のささやかな楽しみです。

その日も、物語はクライマックスに近づいていました。

ついに手に入れた「最強アイテム」

長いダンジョンを抜けた先の宝箱。

そこには、こう書かれたアイテムが入っていました。

「ラストエリクサー:味方全体のHPとMPを完全回復」

説明文を読んだミカさんは、思わず息をのみます。

「すごい……!

でも、これはラスボスまで取っておこう」

そう決めた瞬間、

ミカさんの中で、ラストエリクサーは**特別な“切り札”**になりました。

使えないまま、スタッフロールへ

それから先、

パーティがボロボロになっても、

ミカさんはラストエリクサーを使いません。

「ここで使ったら、もったいない」

「もっとヤバい場面が来るかもしれない」

ポーションやエーテルを総動員して、

ギリギリで戦い続けます。

そして迎える、エンディング。

スタッフロールを眺めながら、

ミカさんの心には、

小さな違和感が残りました。

「一度くらい、試しに使ってみてもよかったのに……」

「なんで最後まで、あんなに大事にしすぎちゃったんだろう?」

現実でも、同じことをしている自分に気づく

ふと振り返ると、

ミカさんは現実でも同じことをしていました。

- 「特別な日」に取っておいた高級紅茶を、

気づけば賞味期限切れにしてしまう - 「いつか読みたい」と買った良い本を、

積んだまま一度も開かない - 「転職に備えて」と決めて貯めたお金を、

いざスクールや資格に使おうとすると足がすくむ

心の中で、

こんな言葉がぐるぐる回ります。

「なんで私は、ゲームでも現実でも、

自分の“最強の切り札”を使えないまま終わっちゃうんだろう?」

「この“もったいない”って気持ち、

いったいどこから来てるんだろう……?」

ミカさんは、この謎が

だんだん気になって仕方なくなっていきました。

あなたにも、

ミカさんのような感覚はありませんか?

次の章では、

この不思議な現象につけられた名前と、その意味を、

まずは「すぐ分かる形」でお伝えします。

3. すぐに分かる結論

お答えします。

『ラストエリクサー症候群』とは、

ゲーム内で手に入る希少で強力なアイテムを、

「もったいない」「もっと大事な場面が来るかも」と考え続けた結果、

けっきょく一度も使わないままゲームをクリアしてしまう現象

を指す、ゲーム由来の俗語です。

特に、RPG『ファイナルファンタジー』シリーズに登場する

**「ラストエリクサー」**という最強クラスの回復アイテムが元ネタで、

- 味方全体のHP・MPを全回復する

- 入手数が少なく、店では買えない「非売品」である

といった性質から、

プレイヤーが温存しすぎてしまう“あるある”として語られてきました。

その結果、ゲーム用語辞典や解説サイトでも、

- 「超貴重アイテムを温存しすぎて一度も使えないプレイスタイル」

- 「もったいない病として揶揄される俗語」

と説明されるようになっています。

噛み砕いていうなら、

「せっかくの最強アイテムを、

もったいなくて最後まで“封印”してしまうクセ」

が、ラストエリクサー症候群です。

- なくなるのが怖くて使えない

- 完璧なタイミングを探しているうちに、タイミングを逃す

- 「結局一度も使わなかったな…」と、後から少し後悔する

こうした行動パターンは、

ゲームの中だけではなく、

- お金

- 時間

- 体力

- チャンス

といった現実のリソースの使い方にも、よく現れると指摘されています。

ここまでで、

- 「この変な“もったいない”には名前がある」

- 「ただの気のせいではなく、多くの人が経験している行動パターン」

ということが分かりました。

次の段落からは、

- なぜラストエリクサー症候群が起こるのか

- その裏側にある心理学・行動経済学の仕組み

- そして、現実の人生で**「もったいない」に振り回されないコツ**

を、

ラストエリクサー(最強アイテム)のフタを開けるように

少しずつ深堀りしていきます。

3.5よくある質問(FAQ)

Q&A/FAQ

Q1. ラストエリクサー症候群って、簡単に言うとどんな現象ですか?

A. 一言でいうと、「ゲームの中で手に入れた一番すごいアイテムを、もったいなくて最後まで使えない現象」です。

「もっと大事な場面が来るかも」「今使ったら後悔しそう」と考え続けた結果、エンディングまで一度も使えずに終わってしまう――そんな“ゲームあるある”を指す俗語です。

Q2. 「症候群」ってついているけど、本当に病気なんですか?

A. いいえ、医学的な病名ではありません。

ここでいう「症候群(シンドローム)」は、「ありがちな行動パターンを少しユーモラスに言い表した言葉」だと考えてください。

ゲーマーたちの会話の中で自然に広まったネットスラングであり、診断名ではありません。

Q3. エリクサー症候群との違いはありますか?

A. 厳密な公式定義はありませんが、よくある使い分けとしては、

・エリクサー症候群(エリクサー病)…貴重な回復アイテム全般を使えない現象

・ラストエリクサー症候群…特に「ラストエリクサー」級の、最強アイテムを最後まで温存してしまう現象

のように呼ばれることが多いです。どちらも「もったいなくて使えない」という点では同じ仲間だと思ってください。

Q4. 現実の生活だと、どんな行動が「ラストエリクサー症候群」ですか?

A. たとえば、次のような行動がよく挙げられます。

・「特別な日用」の高級なお皿やカップを、ほとんど使わずしまいっぱなしにする

・「仕事で成功したら着る」勝負スーツを、結局ほぼ着ないまま流行が終わる

・「いつか行こう」と決めていた旅行先に、何年も行かないまま資料だけ残っている

・「転職のため」「何かあった時のため」と貯めたお金を、いざ自己投資に使おうとするとこわくて動けない

どれも、「使うと減るもの」をもったいなく感じるあまり、チャンスごと逃してしまうという点で、ゲーム版ラストエリクサー症候群とよく似ています。

Q5. ラストエリクサー症候群は「直したほうがいいクセ」なんでしょうか?

A. 一概に「悪いクセ」とは言い切れません。

予備のお金を残しておく、体力や時間に余裕を持たせる、といった行動はとても大事なリスク管理です。

ただし、「もったいない」が強くなりすぎて、

・やりたいことをずっと先延ばしにしてしまう

・本当は必要な自己投資すらできなくなる

といった状態になっているなら、少し付き合い方を見直してみる価値があります。

大切なのは、「なぜ取っておくのか」「いつ・どう使いたいのか」を自分で選んでいるかどうかです。

Q6. ラストエリクサー症候群をやわらげる、簡単なコツはありますか?

A. 記事本編でも触れていますが、次の3ステップがおすすめです。

1. 守りたいラインを決める(貯金・体力・時間の「これ以上は削らない」ライン)

2. 「1回だけ試しに使ってみる」場面を決める(例:高級紅茶を1杯だけ開けてみる)

3. 使った感想をメモする(「使ってよかった」「思ったほど怖くなかった」など)

いきなり性格を変えようとするのではなく、「小さなエリクサーから使ってみる」感覚で試してみると、無理なく習慣化しやすくなります。

Q7. 「ラストエリクサー症候群になりたくないから」と言って、ギャンブルや課金にどんどんお金を使うのはアリですか?

A. それはラストエリクサー症候群の“逆方向の誤解”です。

この言葉は、「何も使えない自分を少しラクにするため」「自分のクセを知るため」のラベルであって、浪費を正当化するための免罪符ではありません。

守るべき安全ライン(生活費・将来の備えなど)を決めたうえで、

その範囲内で「使ってよかった」と思えるお金の使い方を考えることが大切です。

Q8. 子どもや学生にも、この考え方は役に立ちますか?

A. はい、とても役に立つ考え方だと思います。

たとえば、

・お気に入りのシールやノートを「もったいなくて使えない」

・ゲーム内アイテムを最後まで温存してしまう

といった経験を題材にして、

「大事にすること」と「ちゃんと使うこと」のバランスを一緒に考えるきっかけになります。

小学生向けには、「いちばんのお気に入りを、1回はちゃんと使ってあげようね」という話から始めると、やさしく伝えられます。

Q9. もっと専門的に学ぶには、どんな本から読むといいですか?

A. この記事の終盤「さらに学びたい人へ」で、レベル別に4冊紹介しています。

・マンガでざっくり雰囲気をつかみたい人 → 『行動経済学まんが ヘンテコノミクス』

・実験エピソードと一緒に楽しみたい人 → 『予想どおりに不合理』

・しっかり理論から学びたい人 → 『ファスト&スロー』

・日常のモヤモヤと重ねて考えたい人 → 『からまる毎日のほぐし方』

気になるものを一冊だけでも手に取ってみると、「ラストエリクサー症候群」の理解がぐっと深まります。

Q10. ポーション症候群/エリクサー浪費症候群って何ですか?

A. ポーション症候群(エリクサー浪費症候群)は、ラストエリクサー症候群の「対義語」として語られることが多い俗語です。

一言でいうと、「手に入れた回復アイテムやレアアイテムを、見つけ次第どんどん使ってしまうタイプ」のことを指します。

たとえば、

・ポーションや回復薬を、少しでもHPが減ったらすぐ使う

・エリクサー級のアイテムも「せっかくだし」と惜しみなく使う

・もっと安い代替アイテムで十分な場面でも、高性能アイテムをバンバン切っていく

といったプレイスタイルですね。

「エリクサーを最後まで使えないラストエリクサー症候群」に対して、

「ポーションもエリクサーも気にせずガンガン使う人」を指して、

ポーション症候群=エリクサー浪費症候群と呼ぶことがあります。

いずれにせよ、どちらも医学的な用語ではなく、

ゲームコミュニティの中で自然に生まれたニックネームのようなものだと考えてください。

「自分の中のラストエリクサーを、本当に使うべきタイミングはいつなのか?」

そのヒントを見つけに、

次の章の “詳しい解説編” へ進んでいきましょう。

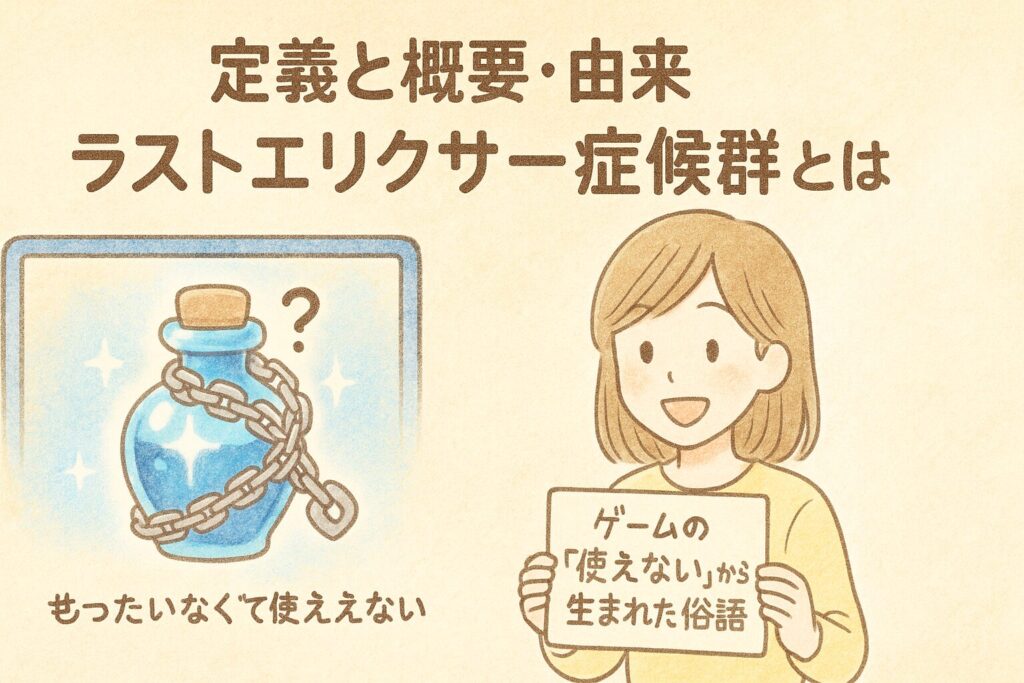

4. 『ラストエリクサー症候群』とは?

定義

ゲームの中で手に入る、とても貴重で強力なアイテムを

「もったいない」と感じて最後まで使えず、

そのままゲームをクリアしてしまうプレイスタイル

を指す、ゲーム文化から生まれた俗語です。

ここから、少し大人向けに、由来や言葉の意味を深掘りしていきます。

「ラストエリクサー」という名前の元ネタ

ラストエリクサーは、RPG『ファイナルファンタジー』シリーズに登場する

「エリクサーの強化版」回復アイテムです。

- 味方全体のHPやMPを完全回復する

- 入手数が少なく、店で買えない「非売品」

- シリーズでは『ファイナルファンタジーVI』(1994年発売)で初登場とされる

この「最強だけど数が少ない・一度使うと消える」という性質が、

プレイヤーの「もったいない…!」心に刺さり、

やがて『ラストエリクサー症候群』という言葉で語られるようになりました。

なお、ラストエリクサーが登場する以前から、

似た現象は**「エリクサー症候群」「エリクサー病」**と呼ばれていたという指摘もあります。

誰が名付けたの? 提唱者はいるの?

ここが大事なポイントなのですが、

- 「ラストエリクサー症候群」は、

学術的な用語でも、特定の研究者が提唱した概念でもありません。 - ゲーム掲示板やブログ、動画サイトなどのプレイヤー同士の会話の中で自然発生し、広まったネットスラングです。

ですが、一般的なゲーム用語として定着しつつあります。

つまり、

「誰か一人の学者が名付けた“理論”」というより、

「ゲーマーたちの間から自然に生まれた“ニックネーム”」

と考えるのが正確です。

ゲームの外にも広がった「ラストエリクサー」の比喩

最近では、ゲームの話だけではなく、

- お金を貯めるだけ貯めて、なかなか使えない

- 有給休暇を「いざという時のために」と取らないまま退職する

- 「いつか」のための高級品を、ほとんど使わないまま置いておく

といった現実の行動パターンにも、

「これ、完全にラストエリクサー症候群だ…」

という形で使われることが増えています。

ゲームから始まった言葉が、

「もったいない」が強すぎて動けなくなる心のクセ

を指す便利な比喩として、

現実のライフスタイルやマネー本の中でも語られるようになった、という流れです。

発見当時と今で、何が違うのか?

ざっくり言うと、

- 昔:

→ 主にRPGプレイヤー同士の「ゲームあるある」として使われる - 今:

→ 「仕事・お金・人間関係など、現実の選択」にも当てはめて語られる

という変化があります。

「ラスボス戦で結局使えなかった」から、

「人生のラスボス(本当に大事な局面)で、

ちゃんと自分のリソースを切れるだろうか?」

という、生き方の問いへと意味が広がってきた、と言ってもいいかもしれません。

ここまでで、

- ラストエリクサー症候群はゲーム由来の俗語であること

- 名前の元ネタはFFシリーズの「ラストエリクサー」であること

- 今ではお金や人生の選択にも使われていること

が分かりました。

次の章では、

「それじゃあ、なぜ私たちはラストエリクサーを使えないのか?」

その裏側にある心理学・行動経済学・脳のしくみを見ていきます。

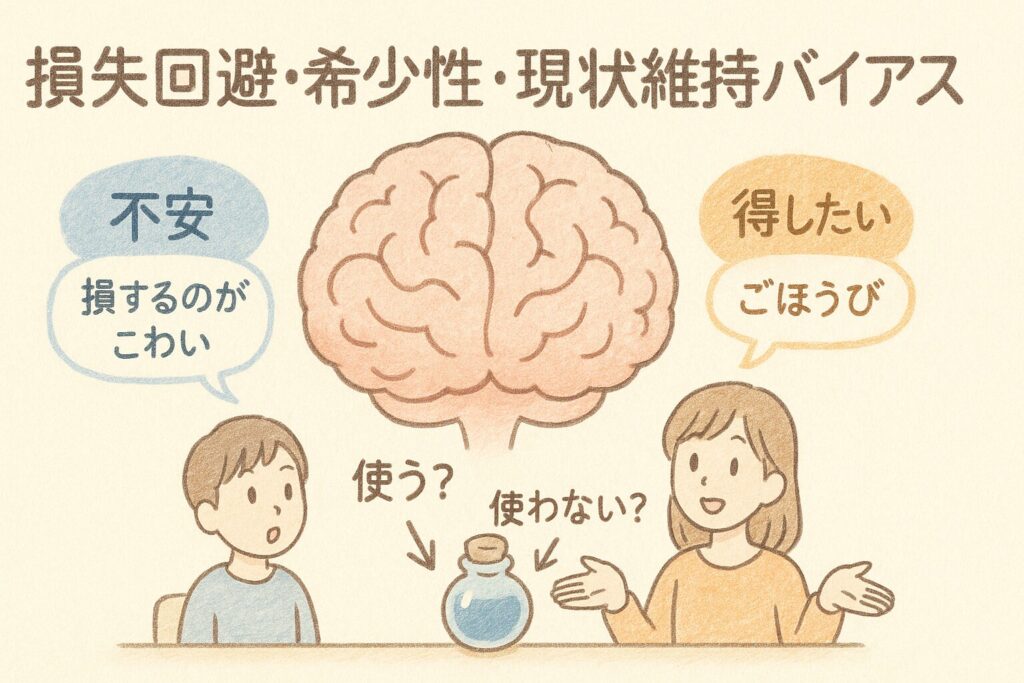

5. なぜラストエリクサー症候群は起こるのか?

心理学・行動経済学・脳のしくみ

ラストエリクサー症候群は、

ゲームだけの“変な癖”ではなく、

人間の脳と心のごく自然なクセが組み合わさって起こる現象だと考えられます。

ここでは、代表的な3つ+αの心理メカニズムを紹介します。

損失回避:「失う痛みは、得る喜びの2倍」

行動経済学では、人は

同じ大きさの「得」と「損」なら、

損のほうをずっと強く嫌う

という傾向があることが、数多くの実験から示されています。

これが「損失回避(ロス・アバージョン)」です。

- 1000円もらう喜びより、1000円失う痛みのほうが大きい

- 「今持っているものを失う」状況になると、過剰に慎重になる

ラストエリクサーの場面で言い換えると、

「HP全回復で助かるかもしれない」喜びより、

「ラストエリクサーが1個減る」という損失のほうが、

脳内で大きく感じられてしまう

ということです。

エンダウメント効果:「持っているだけで価値が上がる」

「エンダウメント効果」とは、

いったん自分のものになったものを、

実際以上に高く評価してしまう心理のことです。

たとえば、有名な実験では、

- ランダムに分けた参加者の半分に「マグカップ」を配る

- 売りたい側は高い値段を要求し、

買いたい側はそれほど高く払おうとしない

という結果が繰り返し得られました。

「自分のものになった途端、価値を高く感じる」現象です。

ラストエリクサーも同じで、

手に入れた瞬間から

「これは特別」「絶対に失いたくない」と感じやすい

ため、余計に手放しにくくなるのです。

希少性の法則:「レアなものほど、しまい込みたくなる」

行動経済学やマーケティングでは、

「手に入りにくいものほど価値が高く感じられる」

という「希少性の法則」が知られています。

数量限定・期間限定・地域限定…

レアであることそれ自体が「魅力」になる、という話ですね。

ラストエリクサーは、

- 入手手段が限られている

- 何度も買えるものではない

という意味で**典型的な「希少アイテム」**です。

そのため、

「こんな貴重なもの、そう簡単には使えない…!」

と感じ、一生ものの宝物のように

しまい込んでしまいやすくなります。

現状維持バイアス:「使わないほうが、なんとなく安心」

「現状維持バイアス」とは、

合理的に考えると変えたほうが良い場面でも、

今の状態をそのまま維持したくなる癖のことです。

実験や調査では、

- 不利な契約でも「今のままで」と選びがち

- 投資先を変えないまま損をし続ける

などの例が報告されています。

ラストエリクサーのケースでいうと、

「今のまま(=アイテムを使わないで持っておく)なら、少なくとも損はしない」

という安心感がはたらき、

「使う」というアクションを起こすのが、心理的に重くなるのです。

脳の中では何が起きているのか?

ここからは、少しだけ脳科学の話です。

※ラストエリクサー症候群そのものを扱った実験は見つからないため、

「損失回避」「エンダウメント効果」など近い現象の研究から推測した説明になります。

損失回避やリスクの判断に関する脳研究では、主に次のような部位が関わるとされています。

① 扁桃体(へんとうたい)

- 不安や恐怖、ネガティブな予測に敏感に反応する

- お金の損失や不利な選択を提示されたときに強く活動することが報告されている

扁桃体に障害がある人は、

「損失を過大評価する傾向」が弱まり、

お金の損失に対する「怖さ」が小さくなるという研究もあります。

ラストエリクサーを使う直前、

「今ここで使ったら、もう二度と手に入らないかもしれない…」

と想像するだけで、

扁桃体が「損失の予感」に反応している可能性が高いと考えられます。

② 線条体(せんじょうたい)・側坐核(そくざかく)など報酬系

- 「得をしそう」「ご褒美がありそう」という情報に反応する

- 将来の利益より、「今すぐの快感」に強く引き寄せられる傾向もある

fMRI研究では、

お金の「得」と「損」の情報に対して、

線条体の活動が敏感に変化することが示されています。

ラストエリクサーを見つけた瞬間は、

「うわ!最強アイテムきた!」

と、線条体がご褒美として強く反応します。

一方で、それを失う可能性を考えると、

扁桃体側の「怖さ」のシグナルが強まる――

この綱引き状態が、

「やっぱり今日は使うのやめておこう…」という決断に傾かせていると考えられます

③ 前頭前野・前帯状皮質(ぜんたいじょうひしつ)

- 論理的な思考や、長期的な計画を担当する前頭前野

- 「迷い」や「葛藤」に反応する前帯状皮質

損得を天秤にかけるような意思決定では、

これらの領域が**感情系(扁桃体)と報酬系(線条体)**の情報を統合して、

最終的な判断を下すと考えられています。

ラストエリクサーの場面では、

- 「ここで使えば楽になる」という合理的な計算と

- 「後で後悔するかも」という感情的な不安

がぶつかり合い、

結果として「今日は温存」という現状維持の判断に落ち着きやすいわけです。

④ 習慣の回路(基底核・線条体)

ゲームをやり込むプレイヤーほど、

「貴重なものは最後まで取っておく」

というプレイスタイルそのものが習慣化していることも多いでしょう。

習慣行動には、

基底核と呼ばれる領域、とくに線条体が強く関わることが、

さまざまな脳科学のレビューで指摘されています。

一度「温存プレイ」が癖になると、

「今回も、まあ取っておくか」

と、自動的に同じ判断を繰り返してしまうのです。

まとめると

- ラストエリクサー症候群は、

損失回避・エンダウメント効果・希少性・現状維持バイアスといった

ごく一般的な心理バイアスの集合体であり、 - その裏側では、扁桃体・線条体・前頭前野などが

「損」「得」「不安」「安心」を同時に処理している

と考えられます。

つまり、

「ラストエリクサーを使えない自分」は、

意志の弱さではなく、人間らしさそのものでもある

ということです。

ここまで理解すると、

次に気になるのは、

「じゃあ、このクセをどうやってうまく付き合える形に変えるか?」

という点ですよね。

次の章では、ラストエリクサー症候群を

現実の生活にどう活かしていけるか、

具体的な場面とセットで考えていきます。

6. 実生活への応用例

お金・時間・チャンスで「ラストエリクサー」をちゃんと使う

ここからは、ラストエリクサー症候群を

ゲームの外=あなたの現実の生活に当てはめてみましょう。

お金編:「貯めるだけで終わらせない」

エッセイ『からまる毎日のほぐし方』では、

ラストエリクサー症候群を「お金の使い方」の例として取り上げ、

- 目標を明確にする

- 優先順位をつける

- 振り返りをする

- 第三者の視点を取り入れる

といった予防策が提案されています。

たとえば、

- 「老後が不安だから」と、今の生活を犠牲にして貯め続けるだけ

- 「いつか行きたい旅行」に備えるうちに、体力や健康が落ちてしまう

といった状況は、

まさに「現実版ラストエリクサー症候群」と言えるでしょう。

具体的なヒント

- 「残りの人生でこれだけはやりたいこと」を3つ書き出す

- それに必要なお金と期限を大まかに決める

- その目的のために、意識的にお金を“使う日”を決める

こうすることで、

「なんとなく貯める」から

「使うために貯めて、ちゃんと使う」

へと、少しずつシフトしていけます。

時間編:有給休暇・連休を「ラストエリクサー化」しない

時間もまた、使うと減るけれど貯めておけない資源です。

- 「忙しいから」と有給休暇を取らないまま年度が終わる

- 「いつかゆっくり本を読む時間を」と言いながら、数年が過ぎる

これらも、ラストエリクサー症候群とよく似た構造を持っています。

簡単にできる対策

- 「何もしないための休み」を1日だけ、先にカレンダーに入れる

- 週に30分だけ、「自分のためのラストエリクサー時間」をブロックする

「いつか時間ができたら」ではなく、

先に時間を確保してしまうのがポイントです。

チャンス編:「完璧なタイミング」を待ちすぎない

- 「もう少し勉強してから転職しよう」

- 「実績がついてから発信を始めよう」

こうしてチャンスを先送りし続けるのも、

ラストエリクサー症候群の親戚のようなものです。

行動経済学では、

チャンスや選択肢を過度に残そうとする傾向が、

かえって不利益を生むことも指摘されています(いわゆる「扉を開けておく」問題)。

一歩踏み出すための小さなルール

- 「完璧じゃなくても、7割準備できたら一度やってみる」

- 「今年中に1回だけ、大きめの『決断エリクサー』を使う」と決める

こうしたマイルールを作ることで、

「いつか」の呪縛から少しずつ抜け出せます。

ラストエリクサーを“賢く使う”ための3ステップ

- 自分のHP/MPを数値化してみる

- 体力・お金・時間を10段階でざっくり評価

- 「今使う」と「使わない」の両方の未来を想像する

- 1年後の自分にとって、どちらが後悔が少ないか?

- 「試しに一度だけ使ってみる」実験をする

- いきなり全部ではなく、まずは1回分だけ使ってみる

メリットは、

- 自分の「もったいない」に飲み込まれにくくなる

- 「使ってよかった」という成功体験が貯まる

一方で、デメリットも意識しておきましょう。

- 調子に乗ると「全部今使えばいい」極端な逆パターンになりかねない

- 本当に必要なセーフティネット(貯金など)まで削ってしまうリスク

だからこそ、

「守りたいライン」と「使ってみたいライン」を、

自分なりに決めておく

ことが大切です。

ここまでで、

ラストエリクサー症候群は、

ゲームだけでなく現実の「お金・時間・チャンス」の使い方にも深く関わっている

ことを見てきました。

次の章では、

この言葉が誤解されやすいポイントや注意点を整理し、

健全に付き合うための視点をお伝えします。

7. 注意点と誤解されがちなポイント

「病気」ではなく、自分を知るためのラベルとして

ラストエリクサー症候群は便利な言葉ですが、

使い方を間違えると、かえって自分や他人を苦しめてしまうこともあります。

ここでは、特に大事な4つのポイントを押さえておきましょう。

「正式な病名」ではない

まず大前提として、

- ラストエリクサー症候群は医学的・精神医学的な病名ではありません。

- ゲーム文化から生まれた「俗語」であり、

ゲーム辞典やネットスラングとして説明されている言葉です。

「症候群(シンドローム)」という言葉がついているため、

本当の病気のように聞こえますが、

「ちょっと笑いまじりの、性格パターンのニックネーム」

くらいに捉えるのが適切です。

「使わない=全部悪い」わけではない

ラストエリクサー症候群がテーマになると、

つい

「貯め込むのは悪、全部今使うのが正義」

のように極端に考えたくなりますが、

現実はそんな単純ではありません。

- 予備のお金を残しておく

- 非常用の水や食料を備蓄する

- 体力や時間に余白を残す

これらはとても大事なリスク管理です。

大切なのは、

「なぜ取っておくのか」を自覚しているか?

「いつ・どう使うか」を自分で決めているか?

という点です。

他人を責めるラベルにしない

- 「お前、それラストエリクサー症候群だよ。だからダメなんだよ」

- 「貯金してる人はみんなエリクサー病」

のように、他人を攻撃する言葉として使うのはおすすめできません。

行動経済学の研究が教えてくれるのは、

「人は誰でも、状況によって不合理になる」

という事実です。

ラストエリクサー症候群もまた、

「誰かを笑いものにするため」ではなく、

「自分のパターンに気づき、少しだけ扱い方を上手にするため」

のラベルとして使ったほうが、きっと健全です。

ギャンブルや課金の“言い訳”にも注意

一方で、反対側の誤用もあります。

- 「ラストエリクサー症候群になりたくないから、今のうちに全部課金しよう」

- 「どうせ人生一度きりだから、貯金よりガチャに使ったほうがマシ」

など、衝動的な浪費の言い訳としてこの言葉を使ってしまうケースです。

行動経済学は、「使えない自分」を責めすぎないためにも役立ちますが、

同時に、

「長期的に見て自分を苦しめる選択」を正当化しない

ためにも使うべきです。

守るべきラインを決め、そのうえで

「その枠の中では、ちゃんと自分のエリクサーを使ってみる」

というバランスが大切になります。

ここまでの注意点を押さえたうえで、

少しだけ肩の力を抜いて、

ラストエリクサー症候群を遊び心のある自己理解ツールとして使っていきましょう。

次の章では、この現象の**仲間たち(派生用語)**や、

少し違った視点からのコラムをお届けします。

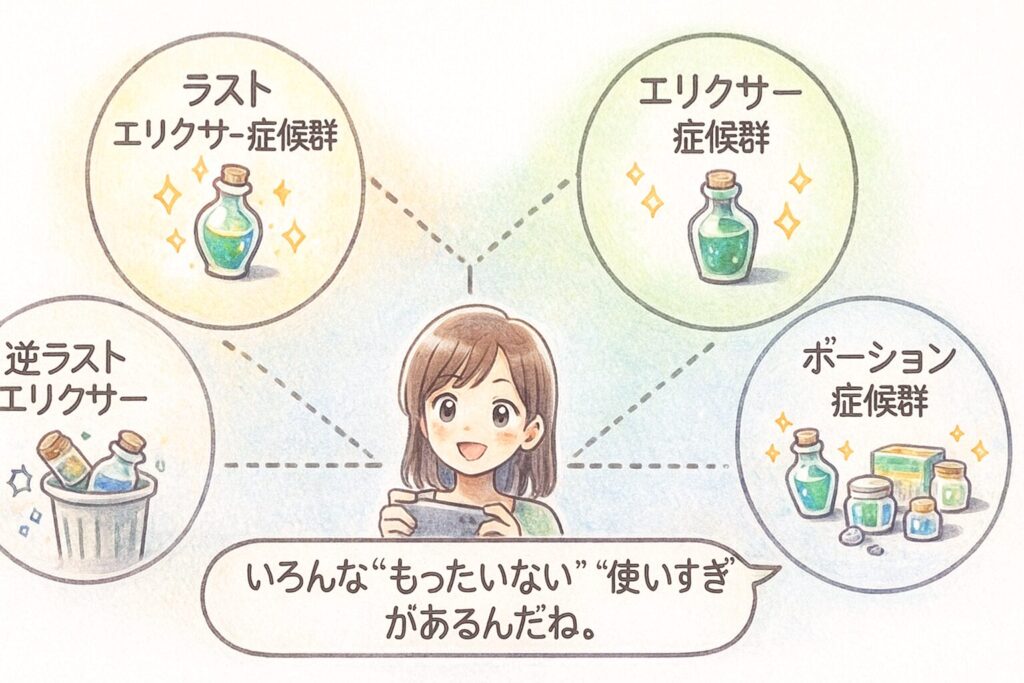

8. おまけコラム

エリクサー症候群・逆ラストエリクサー症候群・ポーション症候群

ラストエリクサー症候群には、

いくつか“兄弟・いとこ”的な言葉も存在します。

ゲーム系の解説サイトでは、

代表的な関連用語として次のようなものが挙げられています。

エリクサー症候群(エリクサー病)

ラストエリクサーが登場する前から存在する呼び名で、

「使えば便利だけど、入手しにくい貴重なアイテムが使えない」

状態を指す言葉です。

シリーズやゲームタイトルによってアイテム名は違っても、

- ドラクエの「世界樹の葉」

- ポケモンの「マスターボール」

など、レア回復・確定捕獲アイテム全般に当てはまる発想ですね。

逆ラストエリクサー症候群

こちらは、

「価値が低いと勘違いして売却・廃棄してしまい、

後になって必要になってから後悔する現象」

を指す言葉として使われることがあります。

- 序盤でレア装備を「どうせ弱い」と思って捨てる

- 終盤でその武器が特効持ちだと知り、泣く

- イベント限定アイテムを「倉庫の邪魔」と思って処分し、復刻が来ず絶望

…ゲームではよくある話ですね。

ポーション症候群(エリクサー浪費症候群)

ポーション症候群については、使い方が少し分かれています。

一部の解説では、

「店で買えるポーションやスタミナ回復薬など、低価値アイテムですら温存してしまう極端な節約志向」

のことを指すとされています。

一方、ネット上の一部コミュニティでは、

- 貴重品を最後まで取っておく人=ラストエリクサー症候群

- 逆に、回復アイテムやエリクサーを見つけたらすぐ使ってしまう人

という対比から、

「ポーション症候群(エリクサー浪費症候群)」=エリクサーを惜しまずバンバン使うタイプ

という“対義語”的な意味で使われることもあります。

いずれにしても、どちらも公式な用語ではなく、

そのコミュニティのノリで生まれたニックネームと考えるのが安全です。

「エリクサーを躊躇なく使える人」という生き方

ブログやエッセイの中には、

「エリクサーを躊躇なく使える人になりたい」

というテーマで書かれたものもあります。

そこでは、

- エリクサー=人生の大きな決断

- それを適切なタイミングで使える人は、

変化や冒険を選び取りやすい

といったメッセージが語られています。

ラストエリクサー症候群は、

「笑えるゲームあるある」であると同時に、

「自分の人生の決断スタイル」を映す鏡

としても使える言葉なのです。

ここまでで、

ラストエリクサー症候群の周辺にある言葉たちを、ぐるっと見てきました。

次の章では、

この記事全体を振り返りながら、

あなた自身の人生にどう活かすかを一緒に考えていきましょう。

9. まとめ・考察

あなたの「ラストエリクサー」は何ですか?

最後に、ここまでの内容を

少し高い視点から振り返ってみます。

この記事の要約

- ラストエリクサー症候群は、

「最強アイテムをもったいなくて使えない」ゲーム由来の俗語 - 背景には、損失回避・エンダウメント効果・希少性・現状維持バイアスといった

人間に共通する心理メカニズムがある - その影響は、ゲームだけでなく、

お金・時間・チャンス・人間関係など現実の選択にも広がっている

考察

高尚(だけど少し実践的)な視点

行動経済学者のダン・アリエリーやダニエル・カーネマンは、

人間の判断がいかに「不合理」に見えても、

そこには一貫したパターンがあることを示してきました。

ラストエリクサー症候群もまた、

「自分だけがおかしい」のではなく、

「人間という生き物が持つ、ごく自然なクセ」

と見ることができます。

だからこそ、

- 自分を責めるためではなく

- 自分の行動を設計し直すために

この言葉を使ってみる価値があるのだと思います。

ちょっとユニークな視点

少し砕けた言い方をすると、

人生そのものが、

「ラストエリクサーをいつ使うか?」の長いRPG

なのかもしれません。

- あなたにとってのラストエリクサーは、「まとまった貯金」かもしれない

- あるいは、「有給休暇」や「まだ見ぬ場所への旅」かもしれない

- もしかしたら、「ずっと言えずにいる本心」かもしれません

全部を明日使い切る必要はありません。

ただ、

「最後までアイテムを使わずにエンディングを迎えたいか?」

と自分に問いかけてみるのは、

案外悪くない人生の問いかけだと思います。

あなたへの問いかけ

- あなたのバッグの中に眠っている「ラストエリクサー」は何ですか?

- そのうち、今年中に1つだけでも使ってみるとしたら、何でしょう?

- それを使ったとき、どんな気持ちになると思いますか?

もし、この記事を読みながら

何か一つでも「使ってみたいもの」が浮かんでいたら、

それが、あなたにとっての大事なヒントかもしれません。

ここまでで、

「ラストエリクサー症候群とは何か」

「なぜ起こるのか」

「現実の生活でどう付き合うか」

という、大きな流れを一通りたどってきました。

この先は、興味に合わせてもう一歩だけ踏み込んでみましょう。

──ここから先は、応用編です。

ラストエリクサー症候群の「語彙」を増やして、

日常のモヤモヤを自分の言葉で説明できるようになりたい方は、

次章へどうぞ。

10. 応用編

ラストエリクサー症候群を「言葉」にして味方にする

ここでは、

あなたが日常の中でこの現象を自分のことばで語れるようになるための

「ミニ用語集」と「使い方のコツ」をまとめます。

ゲーム発・日常行動までの“ラベル”を増やす

ゲーム寄りのラベル

- ラストエリクサー症候群

: 最強クラスのレアアイテムを温存しすぎて使えない状態。 - エリクサー症候群(エリクサー病)

: ラストエリクサーに限らず、「便利だけど貴重なアイテム」を使えない傾向。 - 逆ラストエリクサー症候群

: 価値を見誤って早々に捨てたり売ったりし、後で後悔する状態。 - ポーション症候群 (エリクサー浪費症候群)

: 安価なポーションやスタミナ薬すら温存し続けてしまう、極端な節約状態。

※コミュニティによっては「すぐ使ってしまう人」を指す場合もあり、定義はまちまちです。

心理学寄りのラベル

- 損失回避

: 同じ金額でも、「損」の痛みを「得」の喜びより強く感じる傾向 - エンダウメント効果

: 一度自分のものになったものの価値を、実際より高く見積もる傾向。 - 希少性の法則(希少性ヒューリスティック)

: 数が少ない・期間が限られているものに、より価値を感じる心理。 - 現状維持バイアス

: たとえ不利でも、「今の状態を変えない」ほうを選びがちな傾向。

日常での「言い換えフレーズ」例

自分の行動を説明するとき、

こんな風に「ゲーム語」と「心理学語」を組み合わせてみると、

ちょっと冷静に自分を見られるようになります。

- 「今の私はラストエリクサー症候群が発動してるかも。

損失回避が強く出てる感じだな。」 - 「このクーポンを貯め込み続けるのは、エンダウメント効果+現状維持バイアスかも。」

- 「これは“逆ラストエリクサー”になりそうだから、

すぐ手放さずに一晩置いて考えよう。」

ラベルを増やすと、

「なんかモヤモヤする」

という漠然とした感覚が、

「損失回避が強めに出てる」

という具体的なセルフ解説に変わります。

3つの質問で「自分のラストエリクサー地図」を作る

最後に、簡単なセルフワークを置いておきます。

- あなたにとってのラストエリクサーを3つ挙げる

- お金・時間・モノ・チャンス…何でもOK

- それぞれについて、「なぜ取っておきたいのか」を一文で書く

- 例:「不安だから」「将来の自分を助けたいから」など

- 1年後の自分に向けて、「どう使っていてほしいか」を一文で書く

この3ステップを通して、

「守りたいもの」と

「今のうちに使っておきたいもの」

が、少しずつ分かれて見えてきます。

ここまで読んできて、

「もっと理論をちゃんと学んでみたい」と感じた方のために、

次の章ではおすすめ書籍を紹介します。

11.さらに学びたい人へ

ラストエリクサー症候群の “その先” を学べる書籍

「人の判断って、やっぱり不思議だな」

「自分のラストエリクサー症候群を、もっと深く理解してみたい」

と感じた方も多いと思います。

そんなあなたのために、レベル別に4冊を厳選してご紹介します。

① 初心者・小学生高学年にもおすすめ

『行動経済学まんが ヘンテコノミクス』

佐藤 雅彦・菅 俊一・高橋 秀明 著

本の特徴

「アンカリング」「ハロー効果」「サンクコスト」「認知的不協和」など、行動経済学で有名なテーマを全23話の短編まんがで紹介する一冊です。

1話完結のショートストーリー形式なので、少しずつ読み進めるのにも向いています。

おすすめ理由

文章だけの専門書より、マンガで直感的に理解したい人にぴったりです。

「なんでいつもこの選択をしちゃうんだろう?」という、日常の“ヘンテコな行動”を笑いながら学べます。

最初の一冊としてとても入りやすい内容なので、「行動経済学って難しそう…」という第一印象を変えてくれるはずです。

② 「不合理な自分」に親しみを持ちたい人へ

『予想どおりに不合理 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』

ダン・アリエリー 著/熊谷淳子 訳

本の特徴

「高い栄養ドリンクほど効く気がする」「無料に弱い」「先延ばししてしまう」など、

私たちの身近な15のテーマを、具体的な実験とともに紹介しています。

エッセイのような読みやすさと、しっかりした実験デザインが両立している一冊です。

おすすめ理由

「頭では分かっているのに、なぜかやめられない行動」が、実験の結果とともにスッと腑に落ちます。

ラストエリクサー症候群の背景にある損失回避・サンクコスト・無料への弱さなどを、もっと具体的に学びたい方におすすめです。

③ しっかり理屈から学びたい中級〜上級者向け

『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(上・下)』

ダニエル・カーネマン 著/村井章子 訳

本の特徴

私たちの思考を、直感的で速い「システム1(ファスト)」、論理的でゆっくりした「システム2(スロー)」という2つに分けて、人間の判断のクセを解説していきます。

分量が多く、決して“軽い読み物”ではありませんが、そのぶん一生使える知識がぎゅっと詰まっています。

おすすめ理由

「どうして同じ情報でも、言い方が変わるだけで判断が変わるのか?」「なぜ私たちは、自分の判断を“正しい”と思い込みやすいのか?」といった、ラストエリクサー症候群の背景にある

思考そのものの仕組みが学べます。

じっくり時間をかけて読めば、「自分の判断を一歩引いて見る目」が育ち、エリクサー症候群に限らず、さまざまな場面で役立つ視点が手に入ります。

④ 日常のモヤモヤを「自分の言葉」でほぐしたい人へ

『からまる毎日のほぐし方』

尾石 晴 著

本の特徴

年齢・キャリア・家族・お金・人付き合いなど、人生が複雑にからまりやすい時期の悩みを、やわらかい言葉でほぐしていくエッセイ集です。

1〜2ページで読める短い章が多く、スマホで少しずつ読むのにもぴったりです。

おすすめ理由

「行動経済学の理屈」だけでなく、実際の生活感や感情の揺れまで含めて、自分のラストエリクサー症候群と向き合いたい人に向いています。

本書の中では、「お金を貯めるだけ貯めて使えない状態」をラストエリクサー症候群になぞらえて語る場面もあり、この記事のテーマと相性がとても良い一冊です。

おわりに:本は「ラストエリクサー」にしないでほしい

ここで紹介した4冊は、どれもラストエリクサー症候群を“他人事”ではなく“自分事”として理解するために、強い味方になってくれる本たちです。

どれを選んでも、

きっとあなたの中の「ラストエリクサー」との付き合い方が、

少しずつ変わっていくはずです。

そしてこの4冊そのものを、

「買っただけで積んでしまうラストエリクサー本」にしないこと。

これもまた、大事な一歩かもしれません。

「気になった本を、今日このあと5分だけ開いてみる」

その小さな行動が、

あなたの人生の“もったいない”をほどいてくれる

最初の一手になると思います。

13. 疑問が解決した物語

「ラストエリクサーを、ついに使ってみた夜」

エンディングを見た数日後。

ミカさんはなんとなくスマホで

「ラストエリクサー 使えない もったいない」

と検索しました。

そこで見つけたのが、

まさにあなたが読んでいるような

「ラストエリクサー症候群」を解説するブログ記事でした。

「あ、私だけじゃなかったんだ」

「ちゃんと名前までついている現象なんだ」

そう知った瞬間、

自分を責める気持ちが、ふっと少し軽くなります。

「人間の脳には、もともとこういうクセがある」という説明にも、

何度も頷いてしまいました。

その夜、ミカさんは

クリア直前のデータをロードしました。

目的はひとつ。

ラストエリクサーを、初めてちゃんと使ってみること。

強いボス戦でパーティがボロボロになったタイミングで、

深呼吸をしてコマンドを選びます。

「アイテム → ラストエリクサー」

画面いっぱいに光が広がり、

HPとMPが一気に満タンになります。

「うわ…ちゃんと効いてる」

「持っているだけより、“頼れた”記憶のほうがうれしいな」

ミカさんは、

「なくさないこと」よりも

「ちゃんと使えたこと」の手応えを

初めて味わいました。

そこから少しずつ、

現実のラストエリクサーも使ってみるようになります。

しまい込んでいた高級紅茶を、

何でもないけれど頑張った日のごほうびに開けてみる。

積んでいた本を「毎日10ページだけ」と決めて読み始める。

「転職のため」と取っておいたお金の一部を、

オンライン講座の受講に使ってみる。

もちろん不安はありますが、

あのラストエリクサーを使った時の感覚が

そっと背中を押してくれます。

「ちゃんと“自分のために使った”記憶は、

なくならないんだ。」

ミカさんがたどり着いた答えは、

とてもシンプルでした。

「大事なものを取っておくのは悪くない。

でも、“いつか”のためにしまい込みすぎて、

目の前の“今”を楽しめなくなったら、

それこそもったいない。」

全部を一気に使い切るのではなく、

守る分は残しつつ、

「ここぞ」という場面ではちゃんと使う。

そのバランスを、

ゲームと現実の両方で

少しずつ練習していくことにしたのです。

最後に、ミカさんから、あなたへの問いかけです。

あなたの「ラストエリクサー」は、何ですか?

お金でしょうか。時間でしょうか。

それとも、ずっと温めている夢やアイデアでしょうか。

1年後のあなたが、「あのとき使ってよかった」と

振り返れるとしたら、

それはどんな場面で、どう使ったときだと思いますか?

この問いに、今すぐ完璧な答えを出す必要はありません。

ただ少しだけ、心のどこかに置いておいていただけたら嬉しいです。

このあと続く「締めの章」では、

この記事全体を振り返りながら、

あなたが明日、ひとつだけ行動を軽くできるような

小さなメッセージをお届けします。

13. 文章の締めとして

ここまで読み進めてくださったあなたは、

もうすでにひとつの「小さなラストエリクサー」を使っています。

それは、

忙しい毎日の中から少しだけ時間と集中力を取り出して、

「よくわからないモヤモヤ」に名前をつけようとしてくれたこと。

この記事を最後まで読む、という行為そのものが、

あなたのための大事な一手だったはずです。

ラストエリクサー症候群について知ったからといって、

明日から急に性格が変わるわけでも、

迷いや不安がゼロになるわけでもありません。

それでも、

「あ、またラストエリクサー症候群っぽくなってるな」

と、

ほんの少しだけ笑いながら自分を見つめられるようになったら――

それはもう、十分に大きな変化です。

自分を責めるためではなく、

自分を知って、

自分を少しだけ生きやすくするために、

この言葉をそばに置いておいてもらえたら嬉しいです。

迷ったとき、踏み出せないとき、

またふと「もったいない」が顔を出したときには、

この記事をセーブポイントのように思い出してもらえたら幸いです。

「あのとき読んだあの話をきっかけに、

自分のラストエリクサーを少しずつ使えるようになってきたな」

そんなふうに、

いつか未来のあなたが微笑んでくれたら、

この文章を書いた意味はそれだけで十分だと感じます。

注意補足

本記事の内容は、著者が個人で調べられる範囲で、

公開されているゲーム用語解説・行動経済学や心理学の入門記事・関連書籍など、

信頼できる情報源を複数照らし合わせたうえでまとめたものです。

とはいえ、行動経済学や心理学の研究には「再現性の問題」などの議論もあり、

すべてが永遠に正しいと保証されているわけではありません。

ラストエリクサー症候群という言葉自体も、学術用語ではなくあくまで俗語です。

🧭 本記事のスタンス

この記事は、「これが唯一の正解です」と言い切るためのものではありません。

「ラストエリクサー症候群」という切り口から、自分の行動や価値観を見直すための入り口として書かれています。

もしこのブログで心が少しでもざわっとしたなら、

ここを「ラスト」で温存せず、

好奇心というエリクサーを文献や資料の世界に惜しみなくそそいで、

あなたなりのラストエリクサー症候群の旅を続けてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

どうかあなたのこれからの物語が、

「ラストエリクサー症候群」にしまい込まれたままではなく、ちゃんと“使ってよかった”瞬間で満ちていきますように。

コメント