雨の匂いの正体『ペトリコール』とは?―なぜ降り始めに土や街が不思議な匂いになるのか

雨の匂いの正体『ペトリコール』――降る前に土や街が香る理由をやさしく解説

通学の朝、校門に近づいたとたん、ふわっと土の匂い。「あ、もうすぐ降るかも」と鼻が先に教えてくれた——そんな経験はありませんか。

3秒で分かる結論

雨の匂いの正体=『ペトリコール』。

乾いた地面に雨粒が落ちると、地面にしみこんだ植物由来の油分や**土壌微生物が作る化合物(例:ゲオスミン)**が、**雨滴の衝撃で微細な粒(エアロゾル)**になって空気中へ飛び、鼻に届くためです。

今回の現象とは?

キャッチフレーズ風 “よくある疑問”

- 「雨の予告の匂い」とはどうして?(法則とは?)

→ 乾いた地面に最初の雨が当たると、香り成分を含む微粒子が一気に舞い上がる現象が起こります。 - 「降る前から匂う」のはどうして?(法則とは?)

→ 遠くで発生した香りの微粒子や雷前に生まれる少量のオゾンが風で届くことがあるためです。 - 「土っぽい香り」は何?(法則とは?)

→ 主役はゲオスミン。放線菌などが作り、人は極めて低濃度でも感知できます。

“あるある”の具体例

- ベランダに出た瞬間、湿った土のような香りがして空を見上げる。

- アスファルトの校庭や公園で、降り始めにだけ強く香りを感じる。

- 遠くの雷鳴とともに、金属っぽい/すっとした匂いを感じることがある。

この記事を読むメリット

・まず即答で正体がわかる/子どもにも説明できる

・会話・授業・自由研究のネタになる

・「なぜ?」が科学の視点でスッキリ整理できる(雑学力UP)

疑問が生まれた物語

放課後の帰り道、風が運ぶ“なつかしい匂い”に足が止まりました。

「雨、来るのかな……?」鼻が先に空の変化をキャッチします。

地面がふっと深呼吸したみたいで、不思議でたまりません。

どうして降る前から匂うんだろう。なんで降り始めだけ強いんだろう。

「もしかして、私だけが感じてる?」そんな小さな不安もよぎります。

けれど、その匂いはどこか安心するような、心の奥をくすぐるような感覚もありました。

まるで世界が、次の季節の一歩手前で息をのんでいるみたい。

見えない何かが「もうすぐ変化が来るよ」とそっと知らせてくれているようで——

胸の奥が、理由もなくドキドキするのです。

どうしてこの匂いを嗅ぐと、懐かしさや安らぎを感じるんだろう。

この“雨の気配”には、どんな秘密が隠れているの?

——この謎、ちゃんとした名前と仕組みがあるなら知りたい。

わかれば、次の雨がもっと好きになれる気がするから。

それは、意外と身近な科学が答えでした。

すぐに分かる結論

お答えします。

雨の匂いの主役は『ペトリコール(petrichor)』です。

1964年、オーストラリアの研究者ベアーとトーマスがNature誌で報告し、名付けました。

語源はギリシャ語のpetra(石)+ichor(神々の血)。petra+ichor(ペトラ+イコル)=ペトリコール(petrichor)

- なぜ匂うの?

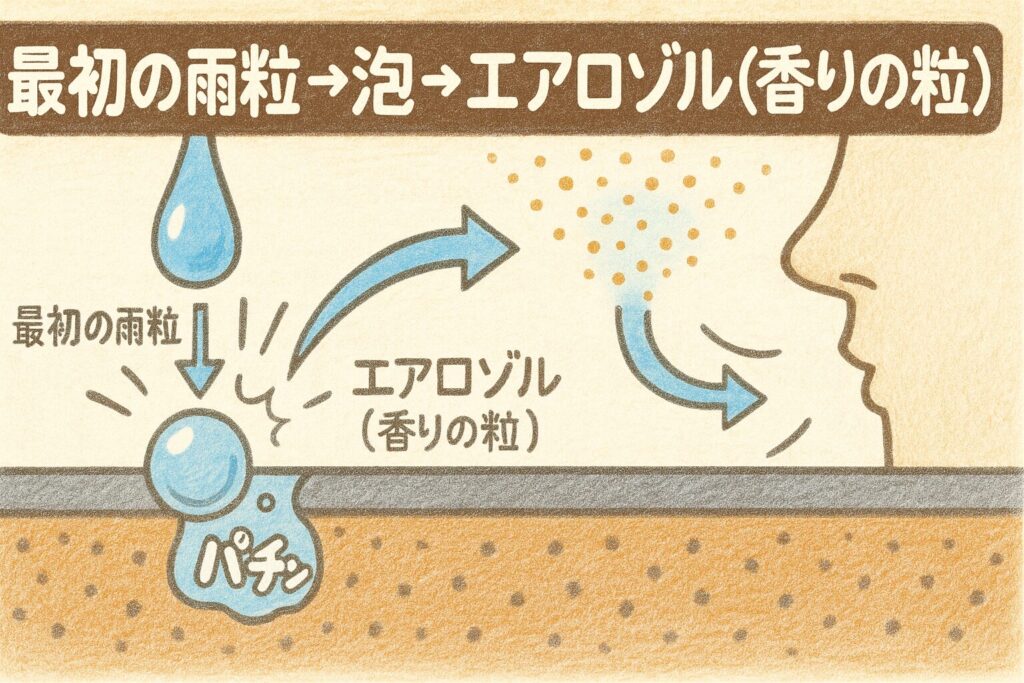

乾いた地面に雨粒が当たると、地面内部の微小な空気泡がパチンとはじけ、香り成分を含むエアロゾルが空気中へ飛び出します。これが鼻に届いて「雨の匂い」になります。この**“飛び出し”の瞬間**はMITの高速撮影でも確認されています。 - 降る前から匂うのは?

遠くで発生した香りの微粒子が風で運ばれる、あるいは雷の放電で生じた少量のオゾンが地表付近に降りてきて感じる場合があります。

噛み砕いていうなら

「乾いた地面+最初の雨粒=香りの泡がプチッ」。その泡に植物の油分やゲオスミンが含まれ、私たちが“雨の匂い”として受け取るのです。

もっと詳しく知りたくなった方へ

雨の匂い――それは、空と大地が初めて出会う瞬間に生まれる“自然のサイン”です。

もし、この不思議な香りの正体をもっと深く知りたくなったなら、

この先で一緒に**「ペトリコールという現象の秘密」**を探っていきましょう。

空が放つ最初のしずくが、どうして私たちの心にまで届くのか。

その仕組みをひも解けば、次の雨が少し違って見えるはずです。

ミニFAQ

Q1. ペトリコールとは何ですか?

A. 乾いた地面に最初の雨が当たったときに立ちのぼる、土っぽい雨の匂いのことです。1964年に豪州の研究者ベアーとトーマスがNature誌で命名しました。

Q2. なぜ降る前から“雨の匂い”がするの?

A. 遠くで生まれた香りの微粒子(エアロゾル)や、雷で生じた少量のオゾンが風で先に届くためです。

Q3. “土っぽい”成分は何?

A. 主役のひとつはゲオスミン。放線菌などが作る匂い分子で、人は**超低濃度(ppt)**でも感じ取れます。

『ペトリコール』とは?

『ペトリコール(petrichor)』とは、

乾いた地面に雨が落ちたときに立ちのぼる、土っぽく爽やかな匂いのことです。

この言葉を名づけたのは、オーストラリアの研究者

イザベル・ジョイ・ベアー(Isabel Joy Bear) と

リチャード・グレンフェル・トーマス(Richard Grenfell Thomas) の2人。

彼らは1964年に、世界的な科学雑誌**Nature(ネイチャー)**でこの現象を報告しました。

研究者ベアーとトーマスについて

イザベル・ジョイ・ベアーは1927年、オーストラリア・ヴィクトリア州生まれ。

**CSIRO(オーストラリア連邦科学産業研究機構)**で化学研究者として活動し、

鉱物化学や無機化学の分野で多くの功績を残しました。

当時まだ女性研究者が少なかった時代に、地道な分析を重ねて

「雨の匂い」という身近な現象を科学として初めて記録した人物です。

リチャード・グレンフェル・トーマスも同じくCSIROの研究者で、

鉱物化学・地球化学の専門家でした。

自然現象の化学的プロセスに強い関心を持ち、

ベアーとともに“雨の匂い”の正体を突き止めました。

彼らが発見したペトリコールという言葉は、

ギリシャ語の**petra(ペトラ=石)**と

**ichor(イコル=神々の血)**を合わせた造語です。

“石から流れ出す神々の血”――。

つまり、大地が雨に打たれて命を吹き返すような瞬間を表しています。

しくみ(空気中に“香りの粒”が飛ぶまで)

① 乾燥期

植物が出す**油分(ゆぶん)が、土や岩に吸着(きゅうちゃく)**してたまります。

② 最初の雨粒

雨粒が**多孔質(たこうしつ/小さな穴が多い)**の地面に当たると、

地面の空気が雨滴(うてき)に取り込まれ、微小な泡になります。

③ 泡が破裂→エアロゾル発生

泡がパチンとはじけると、香りの成分を含んだ微粒子が

**エアロゾル(aerosol/空気中を漂う細かい粒)**として空気中に飛び出します。

この微粒子が風に乗って私たちの鼻に届くことで、

「雨の匂い」を感じるのです。

MIT(マサチューセッツ工科大学)の研究では、

この泡がはじける瞬間を高速カメラでとらえ、

小雨や霧雨のときほど多くのエアロゾルが発生することが確認されています。

「降る前に匂う」理由

雨がまだ降っていないのに匂いを感じることがあります。

それは、少し離れた場所で生まれた香りのエアロゾルが風に運ばれてきたり、

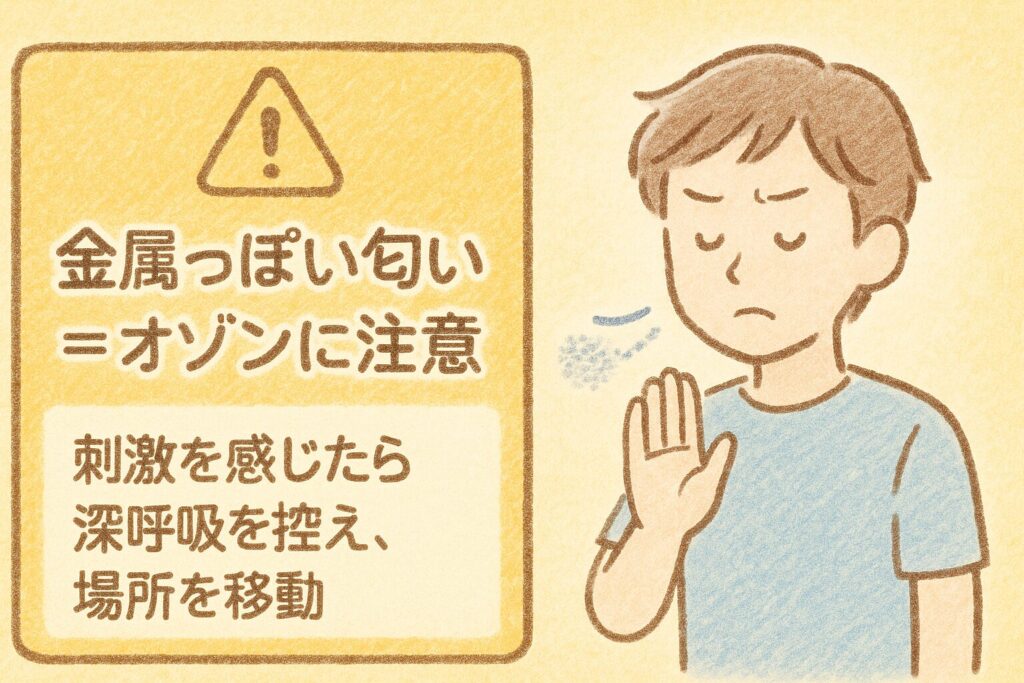

雷の放電で発生した**オゾン(O₃/オー・スリー)**が空気中に混ざることで

金属のような“すっとした匂い”を感じるからです。

鼻で「匂い」になるまで

- 嗅上皮(きゅうじょうひ):鼻の奥にある“匂いセンサー”。

におい分子が粘液に溶け、**嗅覚受容体(きゅうかくじゅようたい)**にくっつきます。 - 嗅球(きゅうきゅう):匂いの情報をまとめ、脳へ送る中継地点。

- この信号が脳に届くことで、

「あ、雨が来る」と私たちは感じ取るのです。

簡単にいうと:

におい分子=“鍵”、受容体=“鍵穴”。

鍵がピタッとはまるとスイッチが入り、

“雨の匂い”という情報が脳に伝わります。

研究のハイライト

- ベアーとトーマス(1964):ペトリコール命名。

植物由来の油と地面の化学変化を分析。 - MIT(2015):雨滴が泡を作り、香りを飛ばす映像を実証。

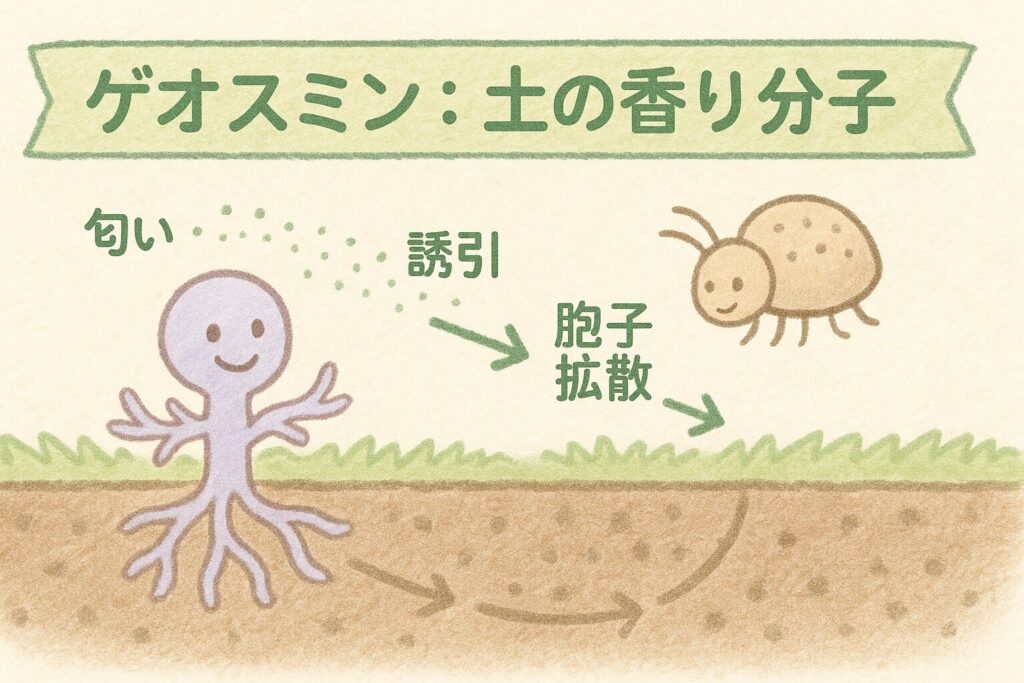

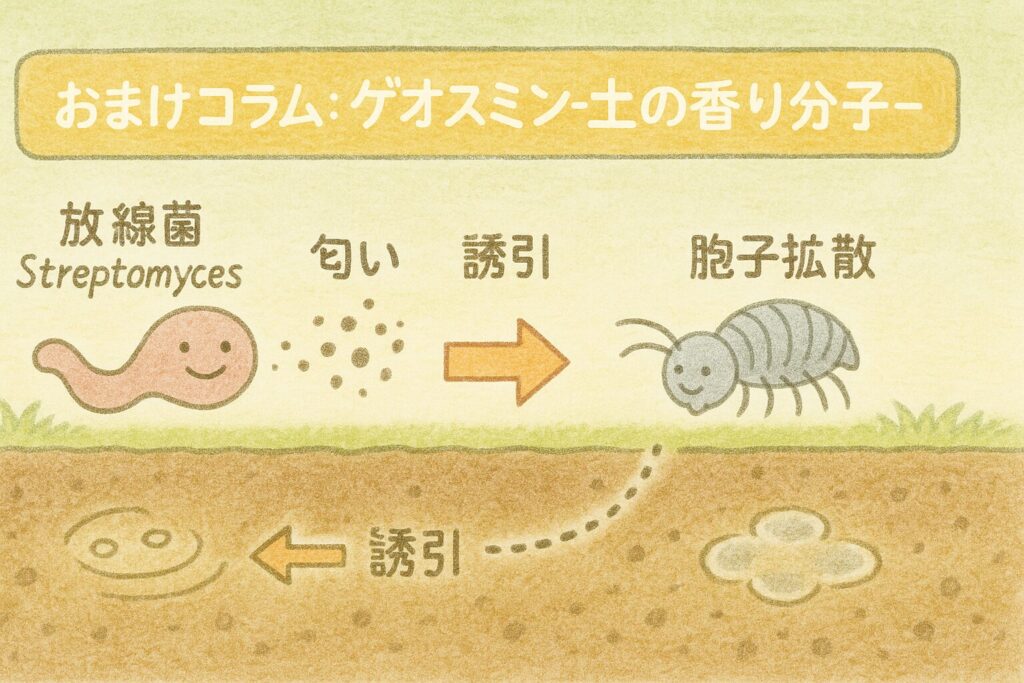

- ゲオスミン(geosmin)研究(2020〜):

放線菌(ストレプトマイシーズ)が作り、

土壌動物(トビムシなど)の“目印”として機能することが発見されました。

このように、ペトリコールは

化学・物理・生物が交わる現象なのです。

次の章では、この「雨の匂い」が

なぜ多くの人に親しまれ、注目されているのか――

その理由と活用方法を見ていきましょう。

なぜ注目されるのか?

注目される理由(身近×科学×学び)

だれもが知る体験を、

**科学(化学・物理・生物)**で一本の線にして説明できるからです。

- 化学:乾燥期に地面へたまる植物由来の油分や、土壌微生物が作る**ゲオスミン(geosmin/ジオスミン)**が“雨の匂い”に関与。

- 物理:雨粒が多孔質(たこうしつ)面で空気泡を巻き込み、泡が破裂→エアロゾル(微粒子の霧)を放出。小雨ほど出やすいことが高速カメラで実証されました。

- 生物:ゲオスミンは極低濃度(ppt=1兆分の1)でも人に感じ取られ、土壌動物(トビムシ)を引き寄せる合図としても働くことが示されています。

受け入れられ方(メディア・文化・気象解説)

気象機関や研究機関が用語と仕組みを平易に解説し、

一般向けの科学記事・教育コンテンツで広く紹介されています。

- 英国気象庁 Met Office:語源(petra=石/ichor=神々の血)と意味をシンプルに解説。

- CSIRO(オーストラリア):1964年のNature論文での命名・背景を紹介。

- MITの研究紹介:雨滴衝突でエアロゾルが立つ“現場”を動画・図解で提示。

文化面でも、

「なつかしさ」「安心感」といった情緒を科学と結び、

写真・俳句・散文などの表現に自然に溶け込んでいます。

どう使われている?(香りづくり・教育・体験設計)

A. 香料・フレグランス設計

- ゲオスミンや2-メチルイソボルネオール(2-MIB)をごく微量に使い、

**“土・苔・雨上がり(アーシー)”**のニュアンスを付与。 - 人はゲオスミンに非常に敏感(100 ppt 程度でも知覚)、入れすぎ注意がプロの常識。

アーシー(earthy)とは

アーシー(earthy)とは、

香りの表現で使う言葉で、「土っぽい」「湿った土や苔(こけ)を思わせる」「大地のような」ニュアンスを指します。雨上がりに感じる土・苔・樹皮・根のイメージに近い、落ち着き・温かみ・自然味のある香りです。

例えるなら…

雨に濡れた校庭の土、森の地面、苔むした石、鉢植えの土を近づけた時の香り。

よく使われる香料(ニュアンスを作る素材)

パチョリ、ベチバー、オークモス、シダーウッド、ごく少量のゲオスミン調の香料、2-MIB系の“土・雨上がり”アクセントなど。

近い表現との違い

- グリーン(green):葉や茎の“青さ・みずみずしさ”寄り。

- ウッディ(woody):木材・樹皮の乾いた木の香り寄り。

- アーシー(earthy):地面・土壌・苔の湿り気と鉱物感が中心。

調香上の注意

ごく微量でも印象が強く出やすいので、入れすぎると“泥っぽい/カビっぽい”と感じられることがあります。バランスが大切です。

B. 教育・自由研究(STEAM)

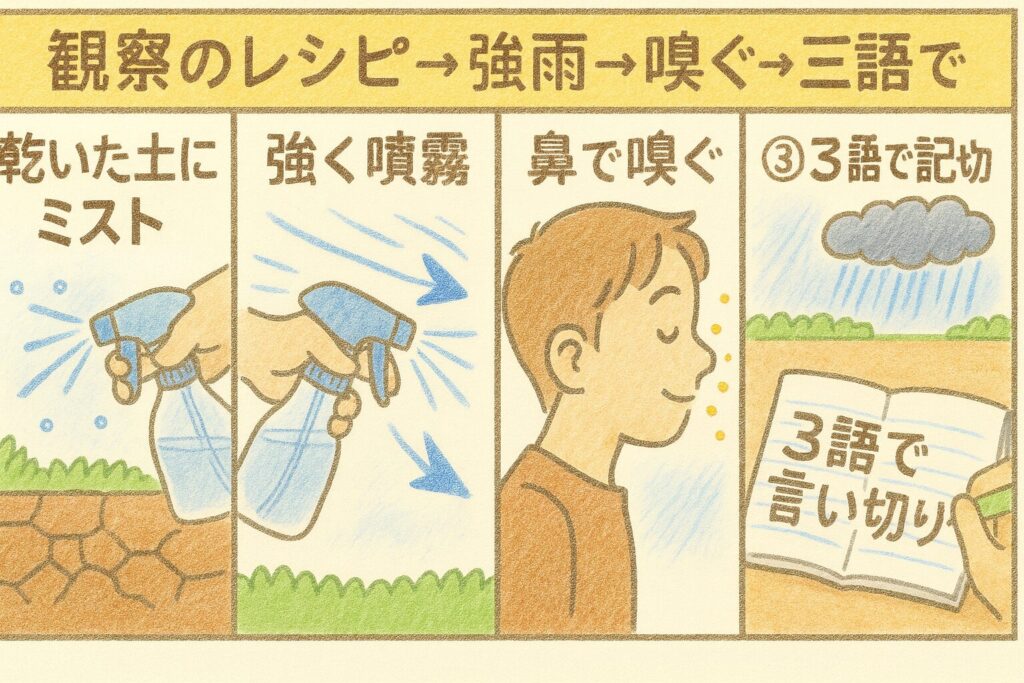

- 乾いた土 vs 湿った土に霧吹きで“最初の雨”を再現。

- 小雨(ミスト)と強い噴霧で香りの立ち方を比べ、

風向・天気図(前線)と香り到達の時差をメモ。 - 仕組みの裏付けとして、MITのエアロゾル研究を参照。

C. 観光・PR・体験設計

- 「雨の予告の香り」を季節イベントや展示のキャプションに活用。

- 生物・気象・素材の横断ストーリーを体験価値に変換。

(語源や研究の小ネタはMet Office/CSIROの要点を引用提示すると伝わりやすい。)

用語メモ(Met Office/CSIRO)

Met Office(メット・オフィス)

=英国の国家気象機関。天気・気候の公式解説を一般向けに発信。ペトリコールの語源と現象説明の要点がまとまっていて参照に便利。

CSIRO(サイロ/シーエスアイアールオー)

=オーストラリア連邦科学産業研究機構。総合研究機関。1964年にペトリコールを命名・報告したベアーとトーマスが所属していた研究所。

「降る前に匂う」への補足(オゾンと風の話)

- オゾン(O₃/オー・スリー)は“つん”とした特有の匂いを持ち、

**雷の放電(電気放電)**のあとに感じられることがあります。 - オゾンは低濃度でも匂いを感じやすい一方、

高濃度では気道刺激など健康影響があるため、感じ方が強いときは深呼吸しすぎないなど自己配慮を。 - なお、匂いが先に届く場合は、前線に伴う風が“香りの粒(エアロゾル)”を運ぶことが主因です。

物理メカニズムは雨滴衝突→泡→エアロゾルがベース。

安全に配慮しつつ、観察→記録→比較で体感を“学び”に。→「 実生活への応用」へ。

実生活への応用例

「匂いで天気を読む」ミニ実践

- **ペトリコール(petrichor/ペトリコール)**は、最初の雨粒で強く出やすい。

- 風向きが変わり、湿った土の匂いや金属っぽい匂い(※オゾン=O₃/オー・スリーの可能性)がしたら、短時間の変化に備える合図になります。

- 屋外で土・砂・植込みがある場所のほうが感じやすいです。

ひとこと:オゾンは高濃度だと刺激的。無理に深呼吸はせず、体調第一で。

観察レシピ(家・学校でできる)

- 準備:乾いた土(小皿)・霧吹き・メモ帳。

- 手順:

・① 乾いた土に**ミスト(小雨)を1〜2回。

・② 別の小皿には強い噴霧(強雨)**を同回数。

・③ 匂いの立ち上がりを比べてメモ。 - 観察ポイント:

・最初の噴霧直後に強く出るか?

・時間経過でどう変わるか?

・風がある屋外と無風の室内の違いは?

用語ミニ解説

・エアロゾル=空気中に浮かぶ微細な粒(香りの“運び手”)。

・多孔質(たこうしつ)=微小な穴が多い素材(土・コンクリ)。泡が入りやすく香りが飛びやすい。

嗅覚メモ(におい語彙をふやす)

- 語彙の例:アーシー(earthy/土っぽい)、グリーン(葉・茎の青さ)、ウッディ(木質)、ミネラル(鉱物感)。

- メモの型:「場所/天気/風向/最初の雨か/感じた言葉」。

- 例:「公園・南風・最初の雨・アーシー+ミネラル強め」。

会話・授業のアイスブレイク

- 「雨の匂いには名前があるんだよ→ペトリコール」。

- 「なぜ匂う?→最初の雨粒×泡×エアロゾル」。

- 1分で盛り上がる“科学の入口”になります。

上手に使うポイント(TIPS)

- 長い乾燥のあと/最初の雨は狙い目。

- 土・砂・苔(こけ)・岩の近くがベター。

- **小雨(ミスト)**のほうが香りが立ちやすいことが多い。

- 感じ方には個人差(鼻の感度・体調・花粉や粉じんの影響)があります。

メリットとデメリット

- メリット:季節の体感が豊かになる/自由研究や観察学習に最適/会話のネタになる。

- デメリット:花粉・粉じんに敏感な人は不快に感じることも。雷前後のオゾンには注意(長く吸い込みすぎない)。

――次の章では、ありがちな誤解・注意点を整理し、正しく楽しむための安全ガイドをまとめます。

注意点・誤解されがちな点

よくある誤解と正しい見方

誤解A:「アスファルトの熱で匂いが蒸発するだけ」

→ 主因は雨滴が地面に当たる衝撃で生じる泡→エアロゾルです。

温度や乾湿は“助ける条件”であって、熱だけが原因ではありません。

誤解B:「雨の匂い=カビ臭」

→ ペトリコールは植物由来の油分+土壌微生物(放線菌)が作る化合物(例:ゲオスミン)。

一般に言う“カビ臭”とイコールではありません。

誤解C:「必ず雨が降ってから匂う」

→ 降る前から香ることがあります。風が香りの粒(エアロゾル)を運ぶ/雷のオゾンをわずかに感じる、などが理由です。

なぜ誤解が起きやすいのか

- 目に見えない微粒子(エアロゾル)の挙動は直感に反する。

- 場所(土か舗装か)や雨の強さで体験が大きく変わる。

- 個人差(鼻の感度・体調・経験)で感じ方に幅がある。

- 「雨=湿気=カビ」という連想が働きやすい。

危険な考え方・注意点

- オゾン(O₃/オー・スリー):雷の前後に金属っぽい匂いを感じる場合あり。

刺激を感じたら深呼吸を控え、場所を移動。 - 粉じん・花粉:エアロゾルと一緒に別の粒子も飛ぶ可能性。

体質に合わせてマスクや屋外滞在時間を調整。 - 強い香りの誤用:ゲオスミン系の香料はごく微量で十分。入れすぎは不快につながる。

誤解を避けるための考え方・ポイント

- キーワードの型で整理:「最初の雨粒」「泡→エアロゾル」「風で運ばれる」。

- 観察→記録→比較の三点セットで体験を知識化。

- 場所(土・苔・岩があるか?)と雨のタイプ(ミストか強雨か?)を分けて考える。

- 安全第一:刺激を感じたら“距離をとる”。無理はしない。

――ここまでで、楽しみ方とつまずきやすい所がクリアになりました。

最初の一滴が落ちる前、風はもう匂いを運んでいます。

湿った土の合図に、胸の奥がそっと前のめりになる。

その小さな変化を観察→記録→比較へ落とし込めば、

一度きりの体感があなたの知恵に変わります。

乾いた土に“最初のミスト”を吹きかけ、

目を閉じて、鼻だけで世界をたどってみる。

アーシー(土っぽい)、ミネラル(鉱物感)、

グリーン(青さ)。

メモに言葉を並べるたび、

匂いは物語に、物語は学びに変わっていく。

ただし、無理は禁物。

雷の前後に金属っぽい匂いを強く感じたら、

それはオゾンのサインかもしれません。

深呼吸をひとつ減らして、距離をとる勇気を。

「最初の雨粒」「泡→エアロゾル」「風で運ばれる」。

この三つの鍵をもって、次の雨を迎えに行きましょう。

きっとあなたの街は、いつもより少し詳しい世界に見えるはずです。

――次は、横道の小さな発見を集めるおまけコラムへ。

雨上がりの“匂いの地図”を、もう少しだけ広げてみましょう。

おまけコラム

もうひとりの主役『ゲオスミン』

ゲオスミン(geosmin/ジオスミン)は、

“雨上がりの土っぽい香り”を強く感じさせる匂い分子です。

主に**放線菌(ほうせんきん)**の一種 Streptomyces(ストレプトマイシーズ)などが作ります。

名前の由来と提唱

語源はギリシャ語のgeo(ゲーオ=大地)+osme(オスメ=匂い)。

1965年、アメリカの生化学者ナンシー・N・ガーバーと生物学者ユベール・A・ルシュヴァリエが、

放線菌から“土の匂い成分”を分離し、geosminと命名しました。

ミニ解説

・二環式アルコール:分子が“二つの輪”を持つアルコール。

・ppt(ピーピーティー):1兆分の1レベルの濃度。人は数pptでも感じ取れるほど敏感です。

実験でわかったこと(面白ポイント)

- 分離・同定の古典研究:1965年、Streptomyces 培養からゲオスミンを単離(ガスクロで精製)。「土の匂いの正体」の一つが明確になりました。

- 生態学的な役割:近年、ゲオスミンや2-メチルイソボルネオール(2-MIB)は、トビムシなど土壌動物を引き寄せる“合図”として働き、Streptomyces の胞子を拡散させるのに役立つことが示されています(“動物が運ぶ=種子散布”の土壌版)。

- 人の超高感度:飲料水分野のレビューでも、数pptの超低濃度が検知閾値として扱われます。だからこそ、雨上がりの“わずかな”匂いにも気づけるのです。

角度を変えて味わうと…

ペトリコールが「香りの打ち上げ花火(泡→エアロゾル)」の仕組みなら、

ゲオスミンはその花火に**“土の記憶”を与える色と音**。

大地のメッセージを、人も生き物も鼻で読み取っている——そう考えると、雨上がりが少しロマンチックに感じませんか。

――次の章では、ここまでの要点を短く総括し、

その先にある**あなた自身の“使い道”**を考えていきます。

まとめ・考察(高尚×ユニークの二刀流)

要点まとめ(30秒で振り返り)

- 雨の匂い=ペトリコール。

乾いた地面に最初の雨粒が当たると泡が破裂し、**香りの微粒子(エアロゾル)**が空気へ。 - 微粒子には植物由来の油やゲオスミンなどが含まれ、**鼻(嗅上皮→嗅球)**で“雨の匂い”として認識。

- 降る前から匂うのは、風が香りを運ぶ/雷のオゾンが混ざることがあるため。

考察(高尚)

ペトリコールは、気象(前線・風)×地質(多孔質)×生物(微生物)×人(嗅覚)が交差する

“境界面の香り”です。

人がこの匂いを好むのは、水分の兆し=生存に直結する合図を進化的に好む傾向があるから、

という仮説も筋が通ります(人の超高感度がそれを後押し)。

考察(ユニーク)

“最初の一滴”は地面の「香水スイッチ」。

シャンパンの泡みたいにぷちぷち弾けた微粒子が、

街じゅうに**“雨の予告”を鳴らして歩く。

仕組みを知った今も、やっぱりどこか魔法**です。

問いかけ(あなたへ)

次の雨で、あなたは何を確かめますか?

ミスト(小雨)と強い雨の違い、土と砂利の違い、風向と匂いの先行。

観察→記録→比較で、体感が知恵に変わります。

――この先は、興味に合わせて応用編へ。

香りの語彙を増やし、日常の“雨の匂い”を自分の言葉で語れるようになりましょう。

応用編:知識を“使える力”に

語彙→観察→再現→共有

※ここからは、これまで学んだ内容を

日常で使える形に落とし込む実践パートです。

スマホで読みながら、そのまま試せます。

におい語彙トレーニング(言葉の道具を増やす)

- 基本語彙:

アーシー(earthy/土っぽい)

グリーン(葉・茎の青さ)

ウッディ(木質の落ち着き)

ミネラル(鉱物感・石のような印象) - 1分ドリル:

きょうの“雨の匂い”を3語で言い切る(例:アーシー+ミネラル+ややグリーン)。 - コツ:

迷ったら比較語で表す(「昨日よりアーシー強め」など)。

次は、その語彙を観察・記録に落とし込みます。

観察→記録→比較のレシピ(自由研究にも)

道具:霧吹き、乾いた土・砂利・苔(こけ)の小皿、メモ(下記テンプレ)。

手順:

- 乾いた土に**ミスト(小雨)**を1〜2回 → すぐ嗅ぐ。

- べつの小皿に強い噴霧(強雨) → 立ち上がりの差を比べる。

- 土/砂利/苔で“香りの出方”を比較。屋外(風あり)でも一度試す。

テンプレ:

「場所|天気|最初の雨か|感じた語(3語)|強さ1–5|メモ」

風と前線(ぜんせん)を意識すると、匂いが先行する体験が増えます。次で確認。

天気&風を読むミニ講座(匂いが“先に来る”条件)

- チェック:風向、前線の接近、雷の可能性。

- 体感:南風で湿りが増えた/空気がひんやり→匂い先行のサイン。

- 注意:**オゾン(O₃/オー・スリー)**の金属っぽい匂いを強く感じたら、深呼吸を控え、距離を取る。

体感を家の中でも再現してみましょう。次は“香りづくり”の超入門です。

“雨上がり”を再現する香りづくり(超入門)

- 発想:

ベース=ウッディ(シダー系)

彩り=グリーン少量

土っぽさ=アーシー(ゲオスミン調・2-MIB調)はごく微量 - ミニ処方イメージ(比率):

ウッディ90%+グリーン9%+アーシー1%

※“アーシー”は入れすぎ注意。泥っぽく感じやすい。 - 安全:肌塗布は避ける/換気/子どもやペットの手の届かない所に保管。

経験を分かち合うと、学びは定着します。次は共有の設計です。

授業・ワークショップ化のコツ(STEAMの入口)

- 45分モデル:導入5 → 観察15 → 記録10 → 共有10 → ふりかえり5。

- 役割分担:観察者/記録係/安全見張り/発表者。

- 成果物:クラスで**「雨の匂い語彙マップ」**を作る(写真+3語+天気図スクショ)。

誤解とリスクも最初から扱うと、安心して楽しめます。

よくある誤解Q&A(安全も含めて)

- Q:雨の匂いは“カビ”ですか?

A:主役は植物油+放線菌由来化合物で、カビ臭と同じではありません。 - Q:たくさん吸い込んでも大丈夫?

A:オゾンや粉じんには配慮を。違和感があればその場を離れましょう。 - Q:アスファルトの“熱”が原因?

A:主因は雨滴→泡→エアロゾル。熱は条件の一つにすぎません。

最後は、続ける仕組みで日常に根づかせます。

ルーティン化チェックリスト(生活に根づかせる)

- 週1回:匂いログを1件(写真+3語+天気図)。

- 雨の日:通勤・通学の途中で30秒観察。

- 月末:お気に入りの“雨の匂い”ベスト3を選び、ひとことレビュー。

本編FAQ

Q1. ペトリコールとゲオスミンの違いは?

A. ペトリコール=現象名(雨の匂いの総称)、**ゲオスミン=匂い分子(成分の一つ)**です。

Q2. ペトリコールはアスファルトでも起こる?

A. 土・砂・岩など多孔質の面で強く、アスファルトでも付着した土や有機物があれば感じられます。

Q3. 雨上がりの匂いと降り始めの匂いは同じ?

A. 似ていますが、状況でバランスが変化します。降り始めは泡→エアロゾルが効き、雨上がりは湿度・植物・土壌の状態で香り方が変わります。

Q4. オゾンの匂いって危険?

A. 金属っぽい特有の匂いです。通常の屋外では微量ですが、刺激を強く感じたら距離を取り深呼吸を控えるのが安全です。

Q5. 家で“雨の匂い”を再現できる?

A. **乾いた土×霧吹き(ミスト)**で再現できます。最初の噴霧直後が香りのピークになりやすいです(換気&衛生に注意)。

Q6. 子どもに簡単に説明するひとことは?

A. 「雨の最初の一滴が地面の泡を“パチン”とはじいて、その香りのつぶが鼻に届くからだよ」。

Q7. 季節で違いはある?

A. 長い乾燥後/夏の夕立の前など、乾燥→最初の雨の落差が大きいと香りが立ちやすい傾向です。

Q8. 匂いに敏感でつらい時は?

A. マスクや風上へ移動、屋内退避で調整を。特に雷前後の金属臭を強く感じたら無理をしないで。

Q9. “土っぽい香り(アーシー)”の香水はある?

A. ベチバー/パチョリ/オークモスを軸に、ゲオスミン調をごく微量で表現した香りがあります(入れすぎると泥っぽくなるため要バランス)。

Q10. 自由研究のコツは?

A. 比較設計(小雨vs強雨/土vs砂利/屋外vs室内)+三語で言い切る記録+天気図スクショの三点セットが鉄板です。

ここまでできたら、基礎→実践→共有がひと回り。

この勢いで、書籍で“体系的に深める”ステップへ進みましょう。

更に学びたい人へ(実在の書籍/体験スポット)

📚 書籍

初学者・小学生にもおすすめ

『めくって学べる てんきのしくみ図鑑』

著:荒木健太郎/イラスト:斉藤ヨーコ・小坂タイチ

- 特徴:しかけページ+図鑑ページの構成。雲・雨・雷・台風などを直感で理解できる。ふりがな・図解が豊富で自由研究のヒントも多い。

- おすすめ理由:本記事の“最初の雨粒”“小雨で香りが立ちやすい”といった観察の前提になる雲・雨・前線の基礎をやさしく押さえられるから。

『空のひみつがぜんぶわかる! 最高にすごすぎる天気の図鑑』

著:荒木健太郎

- 特徴:最新刊。ふりがな付きで子どもも読みやすい。四六判・176p。天気の“なぜ”を会話調で解説。

- おすすめ理由:風と前線の見方をつかめるので、「匂いが先に届く」体験の説明がしやすくなる。

中級者向け(匂い・嗅覚の基礎を固めたい人へ)

『「香り」の科学 ― 匂いの正体からその効能まで(ブルーバックス)』

著:平山令明

- 特徴:嗅覚の仕組み・香料・生活の香りを科学的に俯瞰する入門決定版。

- おすすめ理由:ゲオスミンのような“土の匂い”を嗅覚生理・化学の言葉で整理でき、語彙トレにも役立つ。

全体におすすめ(生物×匂いの世界観を広げたい人へ)

『香り分子で生物学を旅する ― 嗅覚と科学のファンタジー(香り選書13)』

著:大瀧丈二

- 特徴:鼻の中で匂いを受容する仕組みを分子レベルで平易に解説。嗅覚研究の第一人者による案内書。

- おすすめ理由:ペトリコール/ゲオスミンを“生態と分子”の両面から捉え直せる。土壌生物との関係に興味が湧いた方に最適。

🧪 体験できる場所(縁の地)

国立科学博物館(東京・上野)—「メントールにおい体験装置」

- 特徴:L-メントール/D-メントールを体験し、**鏡像異性体(キラリティ)**と匂いの違いを学べる実展示。地球館B3F。

- おすすめ理由:匂いの感じ方を分子構造の違いから実感できる。雨の匂いを“分子で語る”ための土台づくりに。

磐田市香りの博物館(静岡・磐田)— 香りの体験コーナー

- 特徴:オリジナル調香体験(所要約20分)。入館・診断は無料、体験は有料コースあり。先着順(混雑時は入場カード配布)。

- おすすめ理由:“アーシー(earthy/土っぽい)”“グリーン”などの語彙トレに直結。自分の“雨上がり”イメージを香りで再現できる。

使い方の目安

- 初学者・小学生:図鑑2冊 → 国立科学博物館で嗅覚と分子の体験 → 雨の観察ノート。

- 中級者:ブルーバックスで嗅覚の仕組みを補強 → 磐田で調香体験 → 語彙マップ化。

- 広く深めたい人:大瀧本で分子〜生態を俯瞰 → 写真・天気図・匂いログを月次で振り返る。

疑問の解決した物語

放課後の帰り道、あの“なつかしい匂い”がふっと鼻先をかすめました。

私は立ち止まり、今度は名前で呼びかけます——ペトリコール。

乾いた地面に最初の雨粒が当たって、

小さな泡がはじけ、香りの粒(エアロゾル)が空気に解き放たれる。

その粒には、植物の油分やゲオスミンが混ざっている。

前よりずっとはっきりした絵が、頭の中に浮かびました。

私はポケットからメモを出し、

「場所:通学路の並木|風:南|雨:降り始め|語:アーシー+ミネラル|強さ:3/5」

と書き込みます。

観察→記録→比較——この順番で、さっきのドキドキが学びに変わっていくのを感じました。

遠くで雷が鳴りました。

もし金属っぽい匂いが強くなったら、それはオゾンかもしれない。

私は深呼吸を控え、少しだけ場所を移す。

“好き”と“安全”のちょうどいい距離を、覚えておきたかったから。

雨脚がやわらぐと、匂いはアーシーからグリーンへ、

やがてウッディの落ち着きに変わっていきました。

私は今日の三語を決めます——「アーシー/ミネラル/のちグリーン」。

名前を知り、しくみを知ると、

世界は少しくっきりして見えるものですね。

人物の行動(対応方法)

- 最初の一滴を待ち、土や苔のそばで静かに観察する

- 感じた匂いを三語で言い切り、メモに残す

- 風向と天気をアプリで見て、匂いが“先行”する条件を確かめる

- 刺激的な匂いを感じたら、その場を離れて安全を優先する

小さな教訓

“知る”は、体験をやさしく整える。

名前と仕組みは、感覚に居場所をくれる。

そして、観察する目は、いつもの道を少し特別にしてくれる。

最後に、あなたへ。

次の雨で、どんな三語を選びますか?

通学路でも、ベランダでも。

一行のメモから、あなたの雨の地図が始まります。

文章の締めとして

雨の匂いに名前(ペトリコール)があり、

最初の雨粒→泡→エアロゾルというしくみで私たちの鼻に届き、

ときにゲオスミンが“土の記憶”をくっきり運ぶ——。

ここまでの旅で、感覚は言葉になり、体験は知恵になりました。

次の雨では、どうか三語で言い切る観察を試してみてください。

「アーシー/ミネラル/のちグリーン」——そんなふうに。

そして、安全第一を忘れずに(刺激を感じたら距離をとる)。

一行のメモが、あなたの雨の地図をひろげてくれます。

注意補足

本記事は著者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる研究・公的機関の情報をもとにまとめていますが、

解釈には幅があり、研究の進展で更新される可能性もあります。

「これが唯一の正解」ではなく、興味の入口としてご活用ください。

雨のあとに残る石のエッセンス=ペトリコールの余韻を手がかりに、

どうぞ地層を一枚ずつ掘り進むように、一次論文や研究機関の資料へ

——より深い知の“土”へ足を踏み入れてみてください。

最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

それでは、次の雨で“石のエッセンス”――ペトリコール――が立ちのぼる頃、またお会いしましょう。

コメント